中一:火的形成、发展和其表现形式:

用我们原来已知的知识,似乎很难说明这个简单的问颗,但通过对“力场”的分析,这个问题也就基本的明了:由于不同的物(质)属占据不同的温度、磁强度(空间)层次,所以在我们自身及其周围→适应和不适应的空间里、存在着的、物质粒子场的内层次都是高温的!当这些场的内层次→高温场圈一旦遭到破坏……其场内的热(物属)量也就散(失)发出来……大的热(物属)量散(失)发→在其相对的低温场空间里迸出火花!那么、在我们的周围,自然和超然的火又都是怎祥被点燃的哪?过程怎祥?下面就一一分析:

l、碰撞、磨擦的火和星星之火的燎原之势:

相对稳定的物质粒子,由于碰撞磨擦、使其引、斥力距被突然的改变→场圈遭到一定程度的破坏,由此使其相对双方或其一方的热(物属)量散(失)发!在这瞬间,火花便显现!(碰撞磨擦一旦停止,火花也就消失),在这种情况下,当其周围物质粒子的一定强度的粒子场被这火花淹没(消熔)时→场遭到一定程度的破坏,其场的热(物属)量也就被散(失)发出来→周围的物质被点燃!随着高温的扩散,和大范围的粒子的场被淹没(消熔),星星之火的燎原之势也就生成!

2、自然磷的自燃和空浮及其磷:

磷火的物质粒子,是摆脱其相对大场扼制的活性粒子!因其具有大的自转量和大的整体场密度、也就极易受到外界的袭扰!当其白天受到阳光(辐射)的激励→吸收了重物属的成分→其内场的轻物属成分也就向外排放→并借此空浮于空间……由于是在白天我们无法看见,但确能感知:当我们在这个环境里背对阳光……静坐观赏景色时、往往会被它灼伤→不觉间手臂上起了个燎泡……到了夜晚这种景象清晰起来:磷火点点、起伏游荡→尽管失去阳光的作用、但因其不断地吸收着空间的相对重的物属成分,排放其场内相对轻的物属成分→以供其自燃,并以此获得斥力而空浮于空间……当其发展到与其存在空间相适应的平衡时、其自燃和空浮的能态也就消失。这时、其磷火的迸发也只有通过碰撞摩擦、才能产生,但其温度和自燃的温度已不属于同一的层次→内层次“火”的温度比外层次“火”的温度高出许多!

由以上两点足以说明:热是火的聚集,火是热的显现,针对相对稳定的物场来说:其物场的场‘圈受到破坏的程度越大、散失的物属(热量)越多、散发的温度也就越高!显现的火势越旺……乃至物质粒子的核分裂!

中二、相同的物质:因所在场域的不同而具有不同的能态:

☆在自然的大重力场,其场内物质及组成物质的粒子个体,因受大的重力作用,压力大、温度高,为此,其物质粒子个体的引力矩被无形地消减;斥力矩也隐熔于高压高热之中,这样,就使得物质粒子的成分被最大程度地净化。在这种情况下,当人为地改变它所存在的空间位置,被移至小重力场,其物质粒子也就失去了大的重力扼制,在它自身的高温作用下,在小重力场(借助其大的斥力、破坏周围物质粒子的粒子场→使周围粒子的间隙加大)横溢无阻,从而使物质粒子及其集体具有不断衰减的动势和不断递增的吸附性……此时,如人为地改变其物质的形态,其三相点温度高!

☆在自然的小重力场,其场内物质及组成物质的粒子个体,因受小的重力作用,压力小、温度低。为此、其物质粒子个体的引力矩最大程度地外延,这样,就使得物质粒子的成分,拥有最大限度的杂质。在这种情况下,当人为地改变它所存在的空间位置,被移至大重力场,其物质粒子也就受到了大的重力扼制,在高温高压的作用下,其一定强度的场也就被淹没(消熔),由此使其原有的一定物属散(失)发,并由此产生斥力而空浮于空间(的趋向),从而使物质粒子及其集体有不断衰减的动能……同时促使其(核的密度不断加大)场的密度不断减小→其物属成分不断净化。此时,如人为地改变其物质的形态,其三相点温度低!

◎所以:相同形态的相同物质,因所在场域的不同而具有不同的能态,这首先是:在统一的大场本身,由初级向高级、由小质量向大质量不断发展,演变的同时,也使其本场的粒子能态不断提高;在这个过程里,其本场粒子逐步完成了其本身物属成份的净化→升华、当人为地把它们移至、注入到相对的小重力场空间时,其本身所具有的高的能态→大的斥力便得以显现!反之其潜在的能量便被激发!

这里,同时发现磁场的机理:对于物场本身,在其内部机制作用方向的斥力作用下,其核内的物属冲出表面,并在相互斥力作用下扩散,由于大重力场域的物(质)属进入小重力场域后→具有不断衰减的动势(所以其扩散的速度横溢无阻)和不断递增的吸附性:所以在惯性和引力的作用下又产生了向原大场的有序回归!

同时也預示着:物场的核心温度越高【‘粒子的场‘圈被剥离的越多、显露的内在重物属成分的量也就越大】、其发射的磁力‘线越重!在物场的引斥力作用下、磁力‘线行驶的轨迹越平稳→磁场的强度越坚挺!!

至此,就可以清楚的理解:什么是磁场,同时也可以看到,其磁力线出射端物域粒子具有小的整体场密度;其磁力线入射端物域粒子具有大的整体场密度;为此物场的磁力线出射端是其整体场升力所在的高(上)方!物场的磁力线入射端是其整体场重力所在的低(下)方!

中三、物质的三相点温度解析:

原始自然空间的物质粒子,不管其密度大小,因其不受大场的扼制,所以,它们最大程度地拥有所在空间的所有物质成分,在这种情况下,它们组成的集体其聚和力是有限的,当它们组成大场或被大场捕获、通过大场的重力分离和大场自然,突然的运动作用,其物属也就被最大程度地净化!从而,在人们的认识上,也就诞生了成份这一概念,然而具有某种成份的物质,在自然、突然和超然的作用下,其本身存在所具有的三种形态(固态、液态、汽态)何依何存?又说明了什么?

人们普遍地知道,当电磁或热持续地施加于某固态物质的时候,其原有的形态也就被改变……然而它是怎样改变的,其过程怎样,下面着重梳解:

1、热的效应:

热的持续施加,使得物质的粒子场遭到持续的破坏→使粒子场的热‘物属量散失,由于密度和粒子场的引力及存在空间的关系,这些散失的‘物属仍弥散在粒子的外围;随着粒子场遭到破坏的程度不断加大→粒子场的整体被缩小……当弥散(物属)的浓度达到某一界值(相对某物属成分而言),粒子也就有了一定的自由活动空间、这时其物质的固态便被改变,成了液态!

随着粒子场遭到破坏程度的进一步加大,粒子场的场圈被层层消溶→似剥洋葱→整体场的体积继续缩小→但因其核的内部机制不受影响、所以其外在的场圈

坚挺→随时都有自然恢复的趋势:热力的消熔和场圈随时自然恢复的反消熔→使受热粒子在液态表面跳跃!当其跃升值大于1时→其被消熔的场圈也就随机地自然恢复(同时也裹挟了其场圈恢复域的‘高热……)→整体场的密度瞬間减小→向上浮升→液态变成了汽态!

2、电磁的效应:

电使磁产生、磁便场建立,相对宏观的场施加于相对微观的场(粒子),其微观粒子的场也就受到了扼制!当这场的强度高于其中粒子原来存在空间的场强度时,其中粒子的低于这个强度的场圈即被淹没(消溶),由此也就造成了其中粒子的物属弥散,弥散的物属由于密度和粒子的引力及存在空间的关系,大部分仍聚拢在粒子的外围【小部分被磁场的热斥力排出:电极式的由场赤道排出;涡流式的由磁出射端排出→实际应用注意重力场方向及人身防护】;随着粒子场被淹没(消熔)的程度不断加大→粒子场的整体被缩小……当弥散(物属)的浓度达到某一界值(相对某物属成分而言),粒子也就有了一定的自由活动空间、这时其物质的固态便被改变,成了液态!

随着电磁场强度的逐步加大,粒子场的场圈被层层消溶→似剥洋葱→整体场的体积缩小→但因其核的内部机制不受影响、所以其外在的场圈坚挺→随时有自然恢复的趋势:热力的消熔和场圈随时自然恢复的反消熔→使受热粒子在液态表面跳跃!当其跃升值大于1时→ 其被消熔的场圈也就随机地自然恢复(同时也裹挟了其场圈恢复域的‘高热……)→整体场的密度瞬间减小→向上浮升→液态变成了汽态!

中四、交叉于自然和超然间的热显现:

附图中4-1,显示的是一受压物质块。首先,在大场引力作用下,它有一重力E,所以支撑它的部分有反作用力E',于此物质块,因受所在空间影响,和周围的温度相适应;当一个外加作用力R压在上面时、支撑它的部分又多了一个反作用力R'、与此同时,物质块原有的温度升高!如这一外加力稳恒地维持,其温度又逐渐下降,逐渐恢复到原来的水平;但当这一外加力撤消时,其温度再次升高!然后再逐渐恢复到原来的水平……

很显然,在外加力的作用下,组成物质块粒子的粒子场→竖向斥力受压!

①使相对的竖向引力增强,这就导至受压物质块粒子的核竖向质量的增大!

②同时使其横向的斥力加大→横向的引力相对减小,这就导致受压物质块粒子的核横向质量的减小!

受压物质块粒子的场在外加力的作用方向变偏→但其核确在外加力的作用方向趋于尖核发展→→引力、斥力同时作功→雄起!以抵抗外加力的作用!(见附图中4-2)

粒子场因此变态→使磁网密度在其一经纬度被消弱、导至粒子场内→热(物属)量的散失!在这种情况下,物质块与周围空间相近的温度也就被改变而高于周围;如这一外加力稳恒地维持,那么,当受压物质粒子的粒子场和其引、斥力矩达到外加力作用下的相对平衡时,其因压力作用而散热的现象也就消失!

当这一外加力撤消时,一方面,其物质块的粒子也就相对地进入了小重力的物质空间→迫使周围物质粒子的物属散失;另一方面,在物质块的竖向,其粒子原来受压的斥力失去压迫,并由此使其横向的斥力减小……导至粒子的核再次变态→恢复原状!使粒子的场(圈)产生震荡→内在的物属再次散失(粒子的物属成分由此得到进一步地净化)!从而使物质块在外加力撤消时,也表现出“散热”!

所以:物质受压散热;压力撤消时也“散热”;同是散热,但究其过程和内涵不同!然而,在这不同的过程和内涵里,物质的粒子确都体现了为适应环境变化,而变化自身和自身的层次!

在这里我们同时发现、困扰建筑业多年的疑难→承压柱的哪个部位先被压坏?这里有了答案:是大密度的坚强区→先出现竖向裂纹的地方→强者一旦支撑不住、粒子间的(晶格)结构瞬间崩(塌)解……!

附图中4-3显示的是一汽缸。在这里,由于人们的超然作用,使汽缸(由于相对的封闭作用)形成了其内压随人意而改变的场!尽管这个场没有自然场的属性,但其活塞的运动确使缸内物质承受全方位压力的改变;当缸内压力达到某一界值(相对某物质而言)、其中物质粒子的斥力也就被压迫到相当的程度(粒子进入大密度、大重力空间)→自身引力变相增大→自身重力变相增大→所在空间温度提高→粒子的物属外隘!在这瞬间→缸内的物质体积“澎涨”→使活塞反弹作功!

附图中4-4显示的是一定物质容器内的一定物质被外加温度加热的情景→由于物质容器受外加温度的作用,使组成它的物质粒子的粒子场遭到一定程度的破坏→在外加温度的正面,其粒子场受压,在外加温度的背面其粒子的场被放大→组成物质容器粒子的粒子场在热斥力的作用下被改形→成了哑葫芦状或是蝴蝶状(剖面视图)!由此造成其粒子场的热(物属)量在外加温度的背面弥散→直接作用于容器内的物质,由于容器内物质的三相点温度相对低,或者说:其粒子场的强度相对弱,这样容器内物质粒子的一定强度的粒子场即被容器物质粒子的热(物属)量破坏→物属弥散→温度升高……

在这个过程里,由于物质容器粒子场的物属温度高于其内物质粒子场的物属温度,所以物质容器粒子的粒子场在容器内物质粒子的反作用下有恢复原态的趋势,但在外加温度的作用下,这个趋势实不可能!于此,物质容器的粒子场就有受激的一面和消激的一面,这样就使其场产生不停歇的振荡……

到这里,就会清楚地看到,容器内的物质、被容器外的外加温度加热是间接地,是通过容器物质的粒子场→骚扰(破坏)容器内物质的粒子场→使其粒子场的外层物属散失→得到净化!是容器物质的粒子场在外加温度和容器内物质的反作用下产生振荡的结果!至此即可把它定义为:场的交变与振荡。

下一、电的属性:

1、导体的静电平衡:

附图下1-1显示的是组成导体的物质粒子在磁场中显现的能态:组成导体物质粒子的粒子场、在外加磁场【强度大于宏观场的强度时】的作用下,其小于等于外加磁场强度的场圈象风中的旗帜→顺磁力方向齐刷刷的甩向一边→粒子物属弥散→浮移在磁力线的‘高方、并以此显示电性!

2、压电效应与逆压电:

附图下1-2显示的是类似前面的问题,不同的是作用力的大小,方向已为已知:一均匀物质块在向下的压力作用下,下部粒子承受的压力大于上部,所以下部粒子的粒子场发生变异的程度也就大于上部→相对大量的物属弥散物在相对大的压力区域聚集、并以此显示电性!

向上的张拉力使均匀物质块的物质粒子的場发生变异→导致物属弥散→由于相对轻质浮移在物质块的高方、并以此显示电性!

所以,电的属性是物质粒子的属性,是物质粒子由不平衡向平衡中的过渡;是物质粒子的外层物属在外加力的作用下由平衡向新的平衡中的被迫迁途。

☆具体逆压电效应,因涉及论述的层次,在后面相对适宜的地方论述!

下二、一端受热导体在变幻电流方向时,产生的两种现象:

一端受热导体,因物质的粒子受热→粒子场受激→物属弥散!并由此波及邻近粒子……其中轴部分的物质粒子因受外围粒子的引力箍束作用的保护,受温度的影响相对较小……这样,在热的作用下,受热物质粒子及被波及的物质粒子的弥散物属→沿其表面向远端‘波移→受热粒子因一定强度的外场被消熔并失去物属、体积缩小、间隙加大→自然地造成中心部位的物质粒子由远端向受热端“涌移”→填补空缺以维持导体的内在平衡!这时如把其两端接上导线,通上电流:

1、当电流方向与内部粒子的‘涌移方向一致时。(见附图下2-1)即:电流的电场效应和热效应一致时!受热导体的粒子‘热传导即被加强→把热量‘波移向远方!从而使受热导体表现为吸热……

2、当电流方向与内部粒子的‘涌移方向不一致时,(见附图下2-2)即:电流的电场效应与热效应相抵。这就使得一端受热导体中的粒子个体→在热场和电场的双重作用下承受挤压→物属弥散量加大→散热……在这种情况下,如电流的场效应小于、等于热效应,那么,这一端受热导体将显现其最大的散热程度!并由此产生最大的电阻力!如加大电流,使电流的场效应大于热效应,那么,这一端受热导体的电阻力和散热现象将随着电流的加大而→减小、乃至消失……

下三、磁与电、交流起电机的原理和它的衍生:

由于电的属性己被认识,所以这里论述交流电和其相关的问题变得简单,

1、见附图下3-1:是交流起电机的原理图,转动的线框在均强的磁场中、但再匀强的磁场其中间部位也比外边沿的强度强→实际应用中、转子又有铁质聚磁:当线框处于垂直位时:磁场穿过线框→产生的电势最大【电流向→右手定则!】

线框一旦(离了垂直位)转动、侧边框即有抗力产生!在它的远边(见图示左边①):电流向与磁势方向顺行→产生的电场与磁场逆行→产生抗力→在45O角位最大;在它的近边:电流与磁势逆行→产生的电场与磁场顺行→与电场的伞部(见前面附图下2-1~2)产生抗力→在45O角位时抗力最大;水平位时:线框里的感应电流和抗力消失。

由于线框在不断的转动中,所以电流在其每半个周期里都做一次反复,即电流的存在是由小→大→小→零(+反向)以完成它的一个周期;所以交电流是运动线框的导体在外场激励下,在导体里向上(理论的上)→(外、远)方→断续涌动的荡波→所以其电动势的衰减也就随距离的延长而加大!!

2、如果从另一个角度看问题、结果怎样→见附图下3-2:也是交流起电机的原理图,转动的线框在均强的磁场中→使线框导体物质粒子的物属顺磁力方向在其一侧产生电性、并随线框的转动这种电性沿线框导体的外周面定向漂移→形成电场力【尽管这个电场力的运动速度→强度有限、确使线框的物质粒子及其集体有顺应这个电场力的趋势存在】、作用于线框的物质粒子→使线框的物质粒子及其集体有了明确的电磁势方向【左手定则】在图示的截面上我们看到:因外围物属而产生的导体的中心电磁势和外围粒子的电磁势一致,这就意味着中心部位的集体势的外势和外围粒子的个体势相冲!但其个体势小于集体势,所以其中心部位物质粒子的集体势→借势踩着外围的个体势“浮升”,由此使得外围粒子物属的径向上升势受到扼制→导至其反向‘跳跃漂移→而又不甘心的事实→并由此产生内抗力(热)→趋肤效应!交流起电的结果:看来是这两种起电效应的叠加?!但通过对附图下3-2的反复观察→问题出来了!

①线框导体里生成的是磁流?【如是、趋肤效应被加强!?】

②A、B两个截面产生的磁势一致?且一直保持其相对恒定的(合势)输出(入)式?【如是、即意味着两个侧边框的物质粒子:在转动中,一边承受着挤压、一边承受着拉伸→加速了侧边框的老化!?】

……交流起电机的一种运行模式、竟衍生出种种悬疑……

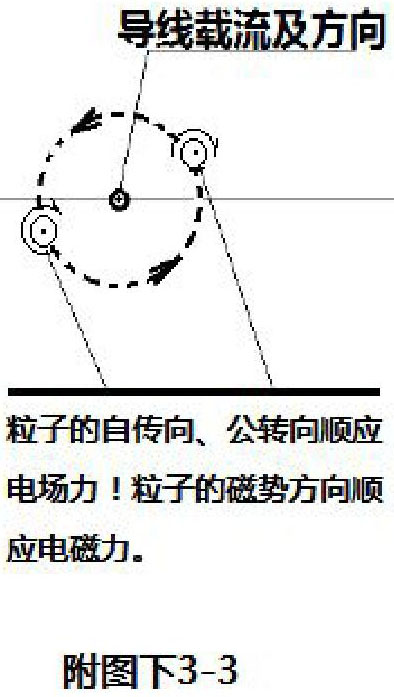

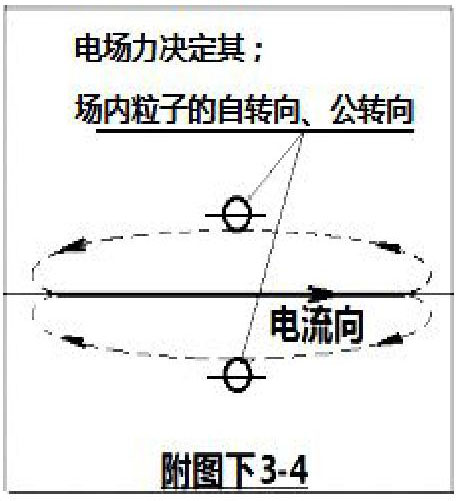

☆为此、不得不对导线内的电流另作分析:见附图下3-3~4、由电场可见→电场力就是一种纯粹的力;类似磁场而又不是磁场!→是震荡的涟漪?可直流电池的电流也有电场→电场还扼制了周围空间物质粒子的电磁势方向!这些都说明了什么?

从导体电载流激发周围空间的物质粒子→形成磁场和附图下3-2的线框截面可以感知:导体表面的‘电流是开放的、旋转的!上升或是下降的‘波动!可导体本身在电载流时是静止、稳定的→由此进一步感知:在导体载流→表面‘波动的同时、其内部必然有一个‘反波动存在→以消除表面‘波动的不平衡!于是想起了上(下二)篇:一端受热导体在变幻电流方向时→产生的两种现象;并得出近似的结论:附图下2-1是没有内抗力的直电流模式!附图下2-2是有内抗力的交电流模式!!可为什么是这样?如何才能明确的表达它?请见附图下3-5、导体的电载流模式与结构:

在宏观的大场中、物质的粒子因其自然通量不同、原始的发展空间不同→所以发展速率也就不一样→粒子间自然地存在着各物属丰度的差异→自然的积累与叠置→积存着电性!放电的过程就是使自然累积、叠置的稳衡(物)态、演化为超然的均衡(物)态!

由此可见、电的属性是物质粒子物属的属性,由于不同的粒子间存在各物属丰度的差异,当其处于同一的空间集体做功时,发生物属置换(化学反应)也是自(必)然的……

由于充电的过程与放电的过程相反,也只是添加了一个外加电场对其的强制作用→使均衡的物态恢复为稳衡的物态,使②③达到最大的密度(能态)差→并以此获得电性;所以这里不在反向垒续……;……?。

关于其涵盖的现象:如→电泳、电解等都在以上的论述中;也不在垒叙。

下五:直导线、螺线管、螺绕环的磁强度层次和其相应的磁机制…

在“电”被认识以后,又怎样去理解现实中的左手定则、右手定则、电场、磁场、涡流等诸多实际的问题哪,这里似乎有必要再做一下回顾:附图下5-1,显示的是一螺线管(绕环)的载流情景→首先我们看到:由于电场的定向作用,使得导线周围空间物质粒子的自转向顺应电场力的作用:

1、在载流螺线管的内外两侧、物质粒子自然地生成内外翻绕的磁流→形成笼罩螺线管的磁场!所以、当螺线管趋于无限长高时,在螺线管的外侧→‘赤道平面上、磁场强度也就趋于无限小→磁场强度的外延与距离的平方反比……

2、在载流螺线管的内侧:电场生成漩涡→是我们目前认识上的“涡流电”、其间的物质粒子受其作用→自然地‘竖(轴)向排列【从粒子的核表面来看→左手定则!如感知其核心→右手定制!】自转被加速→物质粒子的内部核心抗力加大→磁场随之增强→重力加大→温度升高→(当电载流量足够大时)核表面沸腾→物属弥散→物场的核变小(“物质”的纯净度提高)……

3、如果把电的载流看做物场腔壳的摩擦电流、那么物场的中心磁势方向符合右手定则!

☆这样我们就看到了左手定则、右手定则……的源头:如果我们把宏观的物场→地球、太阳……拖入这些自然的法则之中、自然的魅力就得以显现!

①物场的低压液腔是自身重力、自传离心力……电场(旋涡)力→内部作用的结果!

②使物场的自转保持常态及常规的西风是电场力→外部作用的结果!

③推动物场核表面由南向北漂移【南极造陆→向北漂移→北极陷陆……】→内外环流的源动力是磁力作用的结果……

④磁力的出源→是物场内部机制的摩擦电流→电场的旋涡→使内在物质粒子的磁势相对‘定向的结果!

⑤物场的核表面在漂移的过程中向东进动→是低压液腔的刹车效应和电场力外部作用的叠加!

⑥如超然地扼制其自转运动、内部核心反而转的更快→感生的电流更强大→自转的势能也就更大;所以其自转一旦被加速、物场的发展趋势随之加快……

⑦如超然地扼制其漂移运动、则内部核心的应力随之增大→核心的机制增大→漂移运动反而被加速……

当螺线管的两端一旦闭合→成螺线环,其内在的原有高低能态端和原来内外翻绕的磁路、也就因无形的中和而消失,其内在空间的物质粒子集体也就变成了失重的磁“湍流”!请见附图下5-1、

在螺绕环的外部、内侧的中央平面上:空间物场(粒子)受电场力作用→呈现动态的相互吸附的磁链环状排列→似一个个的烟圈→被层层地定向吐出。【如果此时螺绕环的电流、电压足够大,其中央平面上的空间粒子(物场)→既被快速地激励→光膜闪烁→被层层地定向吐出】----由于空间物场(粒子)→磁链环的极轴对应……所以螺绕环对外没有明显的磁性。

下六1~4:拾遗、

下6-1、逆压电效应:

附图下6-1,在地球大场的空间,并被地球的引力吸引着的,表面上的物质块,在电场力的作用下,物质块物质粒子的一定强度的场圈被弱化;

当电流向下作用于物质块时,由于物质块物质粒子的场被弱化→在电场力和重力的共同作用下、使其外层的粒子和物属被挤压出来、物质块整体收缩→散热!

当电流向上作用于物质块时,由于物质块物质粒子的场被弱化→在电场力的推举作用下、粒子本身受到的大场引力被消减!物质块整体向上蓬松起来……

下6-2、闪电的产生和避雷针的效能及球形雷电……

在地球内场空间的有限高度里,一切运动着的相近似的物质粒子,由于近似而集结→在空中生成大量的不规则的团块→云,由于密度差的作用,具有高能态的(大的核密度、小的场密度的粒子)在高方,低能态的(小的核密度,大的场密度的粒子)在低方;这样,空中的云块,在其上方(高侧)自然地出现电性的“+”极,在其下方(低侧)自然地出现电性的“-”极;此时,如云块之间在高度上相对静止,其电性也不会为人们感知。但是,由于大气环流受地表影响→低空的不规则,使得云块的升降交杂;

当高能态的云块出现在低能态云块的下方(或低能态的云块出现在高能态云块的上方)时,由于其自然的升降势相冲,云块相撞势在必然,如这里先假设:两云块的能态差为2,见附图下6-2,并以1、2、3、4……代表能态的不断加大,那么就会看到:在两云块原为2的能态差之间,到了相撞的界面上,能态差确是4,即:比原予计大了两个能态等级(最小值)!这样就使得高能态云的高能态粒子对低能态云的低能态粒子空间有了大的势能,并依此为高能态云的高能态粒子无阻地,动行于低能态云的粒子空间创造了条件,当上下云块一旦相撞,上面低能态云块的粒子场也就被下面的高能态云块的粒子场破坏→物属散失→低能态云块被点燃、高能态云块也由此受到波及……由于粒子物属的散失主要出现在上部的低能态云块里,所以站在地面上的人们也只能看到云缝里的一道闪光,和隐约是天空背景里的一片殷红!由于两云块相撞使粒子的物属散失→粒子个体的整體场密度减小!但粒子的集体间确因此趋于类同而相互依附→相撞云块的整体密度增大→(小雨点成了大雨点)急速沉落→原来小的降雨过程增大→雷阵雨!

附图下6-3、显示的是两个堆积云相近的情况;由于云块在大的垂直高度里堆积,所以其上下两面的物质粒子的能态差也就显著。

【当其整体受到极速上升的气流→被压缩成一个云块时→原有的大的能态差便在这一云块的上下涌现;

具有高能态的粒子和被挤压出来的(粒子外层)物属集中显现在上(高)侧!→电雾明亮虚弥!〖如此时恰有一个成熟的粒子被裹挟其中并占据中位→中间粒子借势生成淹没场→在这瞬间云中出现一个光球→球形雷电形成了----或红、或黄、或白、或青→具体颜色由中位粒子的发展时期决定、并随风飘逸……其中间粒子一旦被重物属或是重粒子入侵→发展到晚期→至毁灭→核反应……〗形成球形雷电的云块因失去大量的物属→升力!所以重力加大、迅速沉降!

由于具有高能态的粒子和被挤压出来的(粒子外层)物属都集中在了云的上(高)侧!所以、云的下(低)侧漆黑!】

当处在高处的(具有高能态的)堆积云受低层大气环流影响降至低处,或是处在低处的(具有低能态的)堆积云受低层大气环流影响升至高处→高低能态堆积云处在同一平面,并发生相撞时,在其相触的锋面上,低能态堆积云的低能态粒子场被高能态堆积云的高能态粒子场破坏→物属散失→低能态云块被点燃、高能态云块也由此受到波及……由于粒子的物属散失→粒子个体的整体场密度减小!但粒子的集体间确因此趋于类同而相互依附→相撞云团的整体密度因此增大→急速沉落……由于相触的界面是竖向的,所以产生漏斗效应→【由小密度的粒子场组合的】大密度粒子流裹挟着散失的物属向下冲击(霹雳闪电);下面被击中的物质粒子的场、如果不是高纯净度的平整的也将被破坏(或是被点燃)……

但是如果地面上设置了避雷针,地面景物受伤害的程度也就减小乃至避免!见附图下6-4,在晴天的日子里,除了地质有大的变化外,避雷针的效能一般很难被发现。阴雨天,由于气温降低和雨水打湿地面,地面上和地面下的饱和粒子也就受到重物属的袭扰→迫使其吸收重物屬、排溢轻物属;被排溢的轻物属由于轻质有自然的趋向高处的势能,所以当附近设有避雷针时,轻物属也就趋于避雷针处集中,并借避雷针的良导性上升→由此,被雨水封闭了的广大门户也就由避雷针重新打开→→由于广大区域的轻物属在雨中被集中于一(个高)点、原不为人知的电性被人们听到、看到→→在大的降雨过程里,避雷针的尖端噼啪作响→闪烁着电花!并在其周围空间生成一团隐隐约约的泛着红光的光团→由轻物属组成的电晕!【如此时恰巧有一股适合的风,并携带一颗具有相当势能的粒子,又被准确地送(突)入电晕、且占据中位→中间粒子借势生成淹没场→奇迹出现了→电晕的外围突然地出现了光边(----或红、或黄、或白、或青→具体颜色由中位粒子的发展时期决定),并在避雷针的尖端晃了晃、随后象一个皂泡从避雷针的尖端飘走了→球形雷电形成了。其中间粒子一旦被重物属或是重粒子入侵→发展到晚期→至毁灭→核反应……】这时、当高空的霹雳闪电向下作用于此区域时,也就受到电晕的阻击→上升无路的电晕在感应到急速下降的粒子流时、因其中裹挟着大量的物属→同类→便迅速脱离避雷针的尖端与之靠拢→会合→在半空中迎头相撞!向下直击的‘大密度粒子流连同它裹挟的物属被冲散→下降粒子流由此分离→粒子流的粒子场产生深层次的震荡→深层次的物属散失→→粒子流的集体在半空中发出大的闪光和雷声!

下6-3、黑洞释疑③→暗星系

暗星系(见附图下6-5~7)由上部第五篇推导而来!真实的宇宙空间里不知有没有→暗星系→整个星系依托中心的巨大暗星而存在、环绕它运行的是众多的恒星和恒星的星系(数量有上限)!?由于其中心的暗星还没有发展到发光的阶段、所以看不见、看见的是围绕它运行的恒星(环带)……

在宇宙的自然空间里、由于不同密度的物场占据不同密度的自然空间层次!所以存在这种情况(的概率不多)也只有一种可能→它们是从同一的原始空间里逐步发展而来!

在某个宇宙空间的之初、因空间里没有重力存在、物的集结→并形成物场的过程是困难而又漫长的……当第一个物场形成以后、在原始的空间里是孤独的、其发展壮大的速度漫长的无法想象→慢慢的积累、使其成为有质量的星球……空间里因它而有重力!→使形成物场的机会多了起来……并向它慢慢沉降→第一物场逐渐壮大成了超级星球、【但因其自转的速度非常缓慢、星球集体的磁强度有限→磁压力有限→重力有限→尽管体积巨大、确始终没有发展到自身发光的阶段!】可周围的星球确在(起着卫星作用的同时)快速地成长→直至成为恒星、并在自身的引.斥力(热辐射)作用下围绕中心的巨大暗星‘公转→恒星的‘公转速度因自身的热辐射作用不断自加速、或被‘环里的其它恒星斥力推动着→加速!【→同时也推动中心巨大暗星自转加速!】可恒星的公转速度越快【、主体外部的形态变化越大→表面的相对轻物质漂移层被甩拖在后面→形成火流星;为此、恒星的内部机制运行受到限制!发展速度被遏制……】、其星系里的行星→发生碰撞或被甩脱的机会越多→最终使之脱轨→向中心的暗星陨落→由于撞击方向原因→使中心的暗星自转减速!→中心的巨大暗星既是想发展成恒星也难!

围绕其运行的恒星由此自身整体场密度缩小→在其存在的空间里浮升→但在与中心巨大暗星的相互引力作用下→在中心暗星的温度高方→南极周围→围绕南极‘公转【→运行半径应>太阳系的半径?】!当其运行的离心力大于相互之间的引力时、恒星脱离暗星系→(带着它的行星→如果还有?)浮升→向高远的(南)方向‘自由飘腾……相对稳定的空间序列因此被扰动了……

其实、暗星系对外界的扰动一直存在着→在它的水平面、见附图下6-6:由于恒星环里的恒星质量大小不一、成熟(发光)早晚不同、之间的密度差异等→各自形成的淹没场也必然大小不同、薄厚不一→淹没场的水平边际对内→暗星方向→都直达暗星!距离相对稳定!淹没场对外、对上下确层次不齐、长短不一→由于众恒星的公转→形成砣轮效应!(其无尽的涟漪波扰四面八方……)使中间暗星的上下(南北两极)形成引力旋涡→世人们谓之的黑洞!

6是太阳的内场中被淹没(消熔)的低层场、由于低层空间场胞元的联合作用→使低层场得以辅助→重生!它是表面粒子形成空间状态以后,冲出低层空间场胞元(形成针状体)迅速发展上升的一层,由于粒子的外场被淹没(消熔)、大量的物属散失→不同的物质属性在这一空间里蒸腾→五光十色、从而使我们在望远镜里看到了它那蒸腾的色彩→使低层场空间的温度上升到了2万K!是我们目前认识上的色球(层)!同时,这一层也是太阳火山喷发的主要释放空间,由于太阳内部高压腔壳【在长期的运转过程中,造成物质流失、所以在内部核心大的收缩、膨胀→垂直力的长期震荡下、形成网格结构→腔壳演化所至】的部分残缺,使得太阳机制→飘移内环流的物质,在太阳内低压液腔的、瞬间的、大的澎涨作用下,冲出高压腔壳和表面形成我们看到的黑子;喷发物质在这一层里被加温,由于温度低的物质进入温度高区,其粒子一定强度的粒子场被消溶→物属弥散→散发高热于这一区域,所以在这一区域又形成了耀班!黑子和耀斑是太阳内部无节奏的、而又有规律的运动表现,所以人们测到了其因物质摩擦而感生的磁场。

7是我们目前认识上的内冕(层):是星球的内场空间→温室。由于低层空间的热(物属)量源源不断地上涌,促进了这一层空间的温度积累,从而使进入这一层的物质粒子因受下层物属的排斥而迅速上升,粒子受到深层次的破坏乃至粒子核分裂→释放大的热量于这一层空间→加剧了这一层的温度提高,达到10万乃至20万K!在太阳“火山”喷发相当剧裂的时候,由于量大,上层喷发物质受下层喷发物质的推举也往往进入这一层,进入这一层的物质同样形成黑子,但因受大的高温作用→其物质粒子的场圈被瞬间消溶→升华→释放大的热(物属)量→形成跃斑,并受上空磁流拖带、形成我们观测到的日耳!

8是我们目前认识上的外冕(层):也就是星球的强场区【及向外→磁强度和空间压力逐渐减弱的空间】由于这一层里充满高密度的高速磁流,所以进入这一层的粒子乃至分裂的粒子碎块、也就同时承受着上升→推举力、水平→磁流撞击力的共同作用……在这一区域释放高热;又由于这一层的空间压力向外逐渐减小,所以…向外的运动速度象出膛的子弹乍然迅疾→磁流因此受到了反拖滞→失去稳定,这就造成了这一空间的磁混乱,从而使这里的场成了淹没场的起点!也同时造就了星球→恒星→太阳外围的最高温度场!

9是日冕以外的部分:按流行的说法也是日冕,在这里,由于太阳的辐射微粒失去了磁力的拖滞、速度达到最大值,把太阳→它自身的一定距离上的外场‘消溶→【是太阳的淹没场】并使其场内的微量物质在它的带动下形成猛烈的环流,见附图下6-13、【从图示上看:这个环流使两极的正常吸收加速,但实际情况也是如此;在这里我们也同时发现:由于磁密度作用,在极区表面和表面上空、极其‘有限的面积和空间里,其温度、密度→引、斥力的梯度是绸密的;如果星球发展到它的强辐射期→形成(恒星)太阳、其极区的引、斥力就象一个无形的粉碎机,把远处吸引来的小物质场破坏→被引、斥力分离,吸收其重的成份、辐射其轻的成分……】

又由于太阳的自转,使环流形成旋风!见附图下6-14:也正是这个环流和旋风,使在太阳淹没场里运行的众行星难以摆脱太阳的赤道面……

10是太阳淹没场的外边(际)界,向外太阳磁场相对无限地外延!【理想态】。这时、如果我们有能力站在这里!回首太阳!那么就会发现:太阳和它的众星被一个巨大的、有形的光膜(磁场)包裹着!

一切有形的物质、如无相当的密度和速度、不知能否顺利地通过这道看似无物的光膜?……

→这就是我们的太阳和太阳(系)的势力空间……

星体的外场,在其没有发展到强辐射期→形成(恒星)太阳以前,是磁场!由于星体的发展,形成(恒星)太阳以后:

【1】其外场原来的曲率,也就被其内场的高温、高压辐射无形的改变,但它仍有维持(和恢复)原状的趋势,这样其出射端的曲率,在高速热辐射(物属)的推动下,奔驰着向(前)外延深;但因升力有限!随着热辐射强度的衰减,磁(力线)流(在引力作用下)随之向它的另一极回归!

在这个过程中,由于磁(力線)流的重力回归加速度大于衰减的辐射速度,所以磁(力线)流沿着辐射强度的弱区逆势而上→最终使太阳的外场形成了附图下6-12的(近似)样子!使之与星球强辐射生成前的磁场有着形态的差异!尽管如此它的远场仍是磁场!

【在这里同时发现:由于太阳的自转、磁(力线)流的出发和回归的经度是不同的→物场的质量(体积)越大、自转速度越快、磁(力线)流回归经度的位置越靠后→即使物质有终极的行走速度!一旦出发不可能再回到同一经度的‘原点→磁力线行走的路线轨迹是三维的!同时、也使我们感到:所谓的磁力线、由于其存在稳定的磁极性、所以是实实在在的物质场的存在?!是我们现在已(感)知的、具有(相对)终极速度的、物质场的最小(量)值!】

【2】在其内场的外环又生成了一个大的空场区→淹没场→太阳的整体场密度随之减小→太阳带着它的众星在银河里(向南面)上升!→由此是不是可以推断→地球和其以外的行星是不是在此过程中捡来的?…………………………

另外,由于这个远场的形态改变,使得远场内的淹没场中的,最高温度平面为之弯曲→最强辐射流弯曲,这就意味着,以温度最高平面而定的赤道平面和由此而产生的空间结构→淹没场中的环流和旋风也同时随之变化,最终导至在太阳的‘周围→淹没场内运转着的众星也脱离太阳的(理想)赤道平面,而顺应这个弯曲的场!

由此看来,我们生存的空间是安稳的!?但实际情况并非如此;处在太阳淹没场里的众行星由于都有公转,所以在它们运行的过程中,其三星一线,四星一线……的机会很多。诚然由于太阳的强辐射和远场作用,造成太阳赤道平面弯曲,使它们并不处在同一个平面上,但由于太阳淹没场的环流和旋风作用,使它们同受着一个辐射强度梯度的冲击,就是说它们实际上仍在一个平面:一个弯曲的平面上!所以它们之间在一线的情况下,仍有正常的扰动。

见附图下6-l5:当行星A、B对太阳重合时:太阳对A的斥力作用由于前面B的遮挡而减弱(形成半影效应),在这重合的瞬间,A向B→向太阳方向急速坠落!此时的B哪,也有类似的情况:B在本身的公转和太阳的斥力作用下,与太阳的间距一定,但由于A的重合使它的后面突然出现了一个大的密度区,这样,就使原已稳恒的B在那重合的瞬间出现不平衡,即迫使它向A→向密度高区急速靠拢:A、B同时出现轨道的偏离,在这个重合过后,A、B都需经过一段时间的进动返复,才能逐步稳定下来;所以如果我们只考虑这两个星球的相互扰动,其熵值是有限的;

在太阳的淹没场里,还有其它的行星和卫星的存在,如果我们假设:整个太阳淹没场里的众星(行星和卫星)同时在其一边重合→直列,情况又怎祥哪?想来其相互扰动的熵值也不会太大,这是因为:它们之间有相互影响的作用存在,变化最大的也只不过是其最前面的和最后面的……

但是真正值得我们关注的是→众星(行星和卫星)如果在一个很小的公转夹角里,同时在2条、3条或4条线……上、反复重合……那么针对某星其相互扰动的熵值就可以想象了!这是因为:在其一期的扰动过后,紧根着就是二期扰动、三期扰动……进动→返复、再进动→→再返复、加强进动→→→加强返复……这样就会造成某星轨道的严重偏离,此时的某星就象吃醉了酒一样,拖带着它的卫星(如果有的话),在太阳淹没场里的运行轨道上东摇西摆,失去常态……

【行星、卫星→星体就有相撞的可能:如果真的发生碰撞……对于我们地

球人而言、后果是灾难性的。或因此发生核反应?整个太阳系就有毁灭的可能】

这时如果我们的地球在返复重合的:最前面发生、最后面结束的位置上,并且能够幸免,但它的表面江河也将为之横溢→大海为之咆哮→→高山为之垮塌→→→地表为之(加速)漂移……地球经过“均匀的筛振”成了水球……

【在自然界的自然演化过程中→能形成这种局面的重合(时机)模式有多种、多种重合(时机)模式的多种演化结果……其相互扰动的熵值:有最大!有最小!最小无忧矣。

到这里,我们不得不感想:自然界真的值得观瞧、更值得思考;智能的人、生存在自然界里、认识自然、利用自然应是本能!人如果获得了这个本能→也就自然地成为宇宙空间里的‘新人……

展望未来、我们正一步一步地靠近天堂、靠近神灵,当然也更靠近灭亡→可目前、我们还不能明确的预知:在自然界的自然演化过程中、人所不能適应的‘灾祸何时到来?所以:智能的人呐、现在的你们正在福中、如果不想等着灭亡、那就(把时间+生命的精力……用在‘灾祸的前面!)加油!!

仰望苍天、我们在地球上繁衍了多少代?生存了多少年?我们没有理由不进化成新的神灵……确也无法撼动→心灵深处对上苍的敬奉!因为今天的我们知道:我们原本与天堂里的诸神啊→息息相通……

1997年6月29日;2016年2月15日重新修订、魏奎珠、

★因受限于理论的联续性→缺了前面,后面说不清;缺了后面,前面不成立……所以不得不做以下指引→

①一、自然宇宙的发展和起源----星体和星系的发展概论………见19年5月刊

②前言、简介、名词解释,二、三、四、五、六----上部………见19年11月刊

(其中:附图5-12→应为:附图6-1)

作者简介:

魏奎珠(1960.12.28)男,汉,中技,研究方向:自然界.

(中国铁路北京局集团有限公司石家庄建筑段 )

- 说出言外之意

- 抗挫教育在小学体育教学中的有效渗透

- 高三语文知识的备考指南策略探析

- 关于初中物理有效教学的优化方式

- 如何培养小学数学教学中学生质疑精神

- 浅谈网络电台音频传播的创新改革发展

- 初中信息技术教学策略探究

- 美工《夏日冰激凌》

- 基于立德树人下小学政教主任德育工作思考

- 关于手电筒的小发明

- 信息技术在初中数学教学中的有效应用

- 多一份自由,多一种想象

- 小学数学教学中独立思考能力的培养分析

- 对合作教学法在小学数学课堂中应用的研究

- 初中体育有效教学策略刍议

- 浅析新课改下的小学语文课堂教学策略探究

- 小学数学教学工作实施策略研究

- 信息技术支持下高中生物教学活动的优化

- 浅析高中英语教学中趣味教学的开展实践

- 小学语文整本书阅读教学的有效策略研究

- 民间工艺对中班幼儿精细动作的培养和发展研究

- 对小学数学课堂中教学生活化的研究

- 针对中职音乐教育中声乐教学的几点思考

- 开展角色游戏,培养幼儿交往能力

- 探究中职数学课堂创新教学的开展

- starting-point

- starting point

- starting points

- startle

- startled

- startlement

- startlements

- startler

- startlers

- startles

- startling

- startlingly

- startlingness

- startlish

- startly

- start off

- start on

- start on sth

- start out

- start (out/off) (sth) (as sth)

- start over

- starts

- start sb on

- starts off

- start somebody off (on something)

- 水母族

- 水母目虾

- 水毒秦泾

- 水毛花

- 水气

- 水气凝聚的样子

- 水气,水蒸气

- 水水灵灵

- 水水面

- 水汀

- 水汆儿

- 水汉

- 水池

- 水池里捉螃蟹

- 水池里长草

- 水污染

- 水汤话

- 水汪汪

- 水汹涌的样子

- 水沟

- 水沟不通四处流

- 水沟里放木排

- 水沟里的泥鳅

- 水沟里的泥鳅——掀不起大浪

- 水沟里的篾片——自有翻身日