(广州天河区中医院针灸推拿科,广东510655)

摘要将115例黄褐斑患者按59∶56的比例随机分为2组,即针刺加耳穴贴压法治疗组59例,采用针刺血海、三阴交、足三里、曲池、肺俞等主穴加耳穴贴压内分泌、丘脑、卵巢、子宫、肝、肾等穴治疗;对照组56例,采用内服维生素E、C,外涂复方维甲霜。经统计学分析显示,治疗组疗效明显优于对照组(P<0.01)。

主题词黄褐斑/针灸疗法耳穴贴压,王不留行黄褐斑/穴位疗法

黄褐斑是皮肤科常见病,多发病。随着人民生活水平的提高,对本病的治疗日益受到重视。笔者通过针刺加耳穴贴压治疗本病59例收到良好效果,同时设对照组56例对照观察,现报道如下。

1临床资料

本组病例共115例,均来自门诊女性患者。随机分为治疗组59例,年龄最小23岁,最大56岁;病程最短3个月,最长9.5年。对照组56例,年龄最小22岁,最大56岁;病程最短3个月,最长10年。两组在年龄、病情、病程等方面经统计学检验差别无显著性意义,有可比性。黄褐斑发于双颧、颊部70例,发于双颧、鼻部26例,发于颊、鼻、口周11例,泛发整个面部8例。

2治疗方法

根据中医临床辨证,将本病分为肝郁气滞、肝肾亏虚、气虚血瘀3型。

2.1治疗组

针刺加耳穴贴压治疗2个月统计疗效。

(1)针刺主穴:血海、三阴交、足三里、曲池、肺俞。配穴:肝郁者加肝俞;肝肾亏虚者加肝俞、肾俞;气虚血瘀者加膈俞。针刺方法:主穴针以补法,血海穴针感以向小腹部传导为佳,余穴平补平泻,每次留针20分钟,每日1次,20日为一疗程,间隔5日继续下1疗程。

(2)耳穴:内分泌、丘脑、卵巢、子宫、肝、肾,常规消毒后,用0.5 cm×0.5 cm胶布将王不留行籽贴在上述穴位,每周换1~2次,两耳交替。嘱病人每天按压3~5次,按压至耳郭发热或灼热感为止。

2.2对照组

予口服维生素E 50 mg、维生素C 0.3 g,日3次,同时外涂复方维甲霜(含维甲酸0.1%,去炎松0.1%、氢醌3%),日2次。治疗2个月统计疗效。

3疗效观察

3.1疗效标准

参照国家中医药管理局发布的《中华人民共和国中医药行业标准》第157页黧黑斑疗效评定标准。治愈:颜面皮肤呈正常肤色。好转:褐斑颜色消退30%。无效:褐斑无明显变化或颜色消退不足30%。

3.2治疗结果

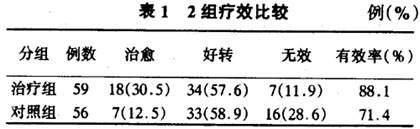

经治疗2组疗效比较见表1。

由表1可见治疗组疗效优于对照组,经统计学处理,其差异有非常显著意义(P<0.01)。

4讨论

祖国医学认为,黄褐斑的发病与肝郁气滞、肝肾亏虚、气虚血瘀有关,是机体脏腑功能失调,气血失和,气血瘀滞于皮肤的一种表现。《医林改错》认为本病是"血瘀皮里"而成,其病虽在外,实因内而发,治宜外病内治而求其本。故针刺治以补血养肝,疏肝解郁,滋肾养阴为主。脾胃为后天之本,气血生化之源,故取脾经之血海,具有调血气,理血室的功效;肺俞应肺,肺主气,"气为血之帅",与血海共同行补气调血之功。曲池、足三里分别为手足阳明经之合穴,阳明为多气多血之经,故二穴合用共奏行气活血之效。背俞穴(肝俞、肾俞、膈俞)为脏气汇聚和转输部位,三阴交为足太阴、厥阴、少阴之会,诸穴合用可使气机调畅。现代医学研究表明,面部黄褐斑的女性发病率较男性发病率高出许多,这与女性内分泌系统下丘脑-垂体-卵巢轴的失调有关。耳穴内分泌、丘脑、卵巢、子宫、肝、肾能双向调节内分泌系统,使下丘脑-垂体-卵巢轴达到一个动态平衡,从而达到养容消斑的效果。

(收稿日期:19990901,赵昕发稿)

- 论法务管理的功能作用及实现路径

- 基层党员干部廉政教育思考

- 关于纪检监察干部违纪和监督问题的思考

- 地方政府治理能力现代化问题刍议

- 工程服务类电子化阅标辅助功能研究

- 绿色发展视域下海上风电开发的实践探索

- 低温快速鲜冻技术的发明及应用管理

- 加强项目党建工作的创新研究

- 完善建筑企业内控管理制度的措施

- 企业基层青年员工思想动态变化分析

- 基于层次分析法的输变电工程综合效益后评价

- A公司供应链管理改进方案研究

- 基于物联网的配网设备管理研究与应用

- 涉外电站工程项目风险管理机制分析

- 发电企业合同管理中的法律风险与防范

- 河北省工业企业转型与智力资源的协同机制研究

- 中小银行对中小微企业的金融支持

- 新会计制度下财务管理模式探讨

- 世界经济发展不平衡的原因及对策

- 基于风险导向模式下的企业存货审计

- “一带一路”背景下国际经济规则的完善与创新研究

- 大数据背景下的“三农”征信

- 中小银行如何应对金融“去杠杆”

- 商业银行贷款对中小微企业的金融支持

- 打通公私募基金壁垒对解决实体融资难题问题的研究

- holy

- homacanth

- homage

- homageable

- homaged

- homages

- homaging

- home

- home-and-dry

- homebanking

- home banking

- homeboy

- homeboys

- homecomer

- homecomers

- homecoming

- homecomings

- home confinement

- homecountry

- home country

- homed

- home economics

- home economicses

- home economists

- home entertainment

- r2013010010001422

- r2013010010001423

- r2013010010001424

- r2013010010001425

- r2013010010001426

- r2013010010001427

- r2013010010001428

- r2013010010001429

- r2013010010001430

- r2013010010001431

- r2013010010001432

- r2013010010001433

- r2013010010001435

- r2013010010001436

- r2013010010001437

- r2013010010001438

- r2013010010001439

- r2013010010001440

- r2013010010001441

- r2013010010001442

- r2013010010001443

- r2013010010001444

- r2013010010001445

- r2013010010001446

- r2013010010001447