卜志平 王朝斌 孔繁呈

【关键词】大血管狭窄;多发脑梗死;案例分析

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.16.067

随着磁共振弥散加权成像(diffusion weightedimaging,DWI)技术的广泛应用,准确识别新发脑梗死病灶成为可能。在临床中,DWI序列同时出现2个或2个以上急性缺血病灶的多发脑梗死病例是非常普遍的,约占急性缺血性卒中的17%[1],这些多发缺血灶可分布在单一大血管供血区,也可以分布在不同的大血管供血区,甚至可以同时出现在前循环和后循环,或者双侧前循环。多发性梗塞多由发栓子或者大的血栓破裂栓塞引起[1]。本文回顾了6例大血管狭窄致多发脑梗死病例,旨在探讨大血管狭窄与多发脑梗死的关系。

1病例资料

1.1病例1 患者,男,60岁,主因“发作性左下肢力弱9d,加重5h”入院。既往高血压、高脂血症病史、吸烟脑血管病危险因素。查体:神清语利,双侧面纹对称,伸舌居中,左侧下肢肌力V-级,病理征阴性。辅助检查:头颅磁共振成像(MRI)示:右侧额顶叶可见斑点状弥散加权(DW)受限区,双侧额定叶多发斑点状长T2信号,高磁共振液体衰减反转恢复序列(FLAIR)信号(图1);数字减影血管造影(DSA)提示:右侧大脑中M1起始段局限性充盈缺损,考虑斑块致狭窄(图2)。诊断:脑梗死(右侧大脑半球多发灶)、右侧大脑中动脉症状性狭窄、高脂血症、高血压2级(极高危)。治疗:给予硫酸氢氯吡格雷联合阿司匹林抗血小板聚集治疗,给予阿托伐他汀钙片强化降血脂稳定斑块。

1.2病例2 患者,男,51岁,主因“右侧肢体力弱3d,加重3h”入院。既往高脂血症、2型糖尿病病史。入院后查体:神清语利,双侧面纹对称,伸舌居中,右侧上下肢肌力IV级,左侧肢体肌力V级,右侧病理征阳性。辅助检查:头颅MRI提示:左侧大脑半球、右侧顶叶及侧脑后脚旁可见多发散在的斑片状DWI受限区(图3);DSA提示:左侧颈内动脉C3段重度狭窄,前交通变异,部分开放(图4),诊断为:脑梗死(双侧大脑半球多发灶),左侧颈内动脉C3段症状性重度狭窄,2型糖尿病。治疗:给予硫酸氢氯吡格雷联合阿司匹林抗血小板聚集治疗,给予降血脂稳定斑块,给予降血糖治疗,择期完成左侧颈内动脉C3段支架置入。

1.3病例3 患者,男,48岁,主因“言语不利1.5d”入院。既往高血压、糖尿病、高脂血症,长期大量吸烟史,入院后查体:神志清楚,不全运动性失语,右侧面纹浅,伸舌居中,右上肢肌力V-级,余肢体肌力V级,面部疼痛觉对称,右侧上肢痛温觉减退,双侧病理征阴性。辅助检查:头颅颅MRI提示:左侧顶叶及半卵圆中心区、右侧顶叶可见多发斑片状DW受限区(图5);DSA提示:左侧颈内动脉C3段重度狭窄,前交通动脉开放(图6)。诊断为:脑梗死(双侧大脑半球多发灶),左侧颈内动脉C3段症状性重度狭窄,2型糖尿病,高脂血症,高血压病。治疗:给予硫酸氢氯吡格雷联合阿司匹林抗血小板聚集治疗,给予降血脂稳定斑块,给予降血糖,降血压等治疗,择期完成左侧颈内动脉C3段支架置入。

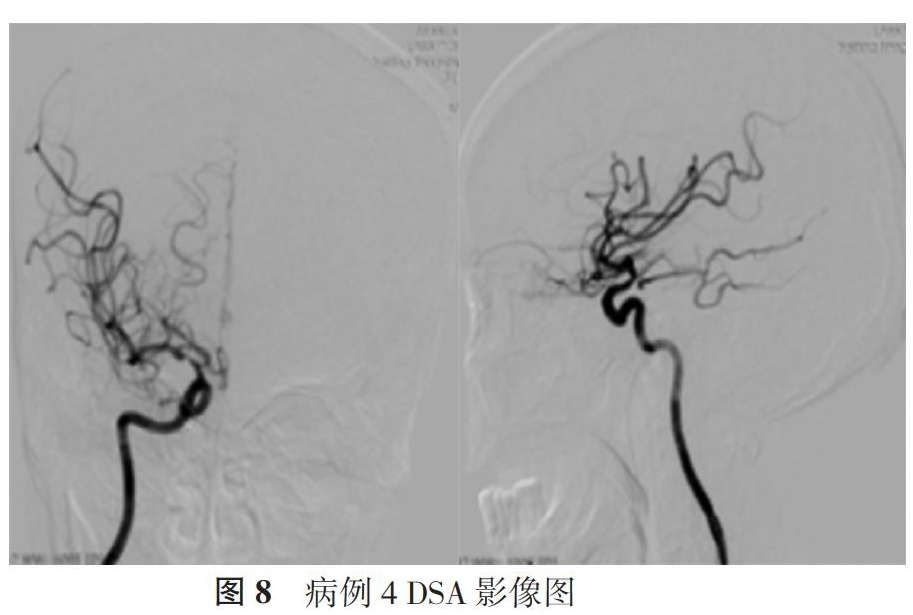

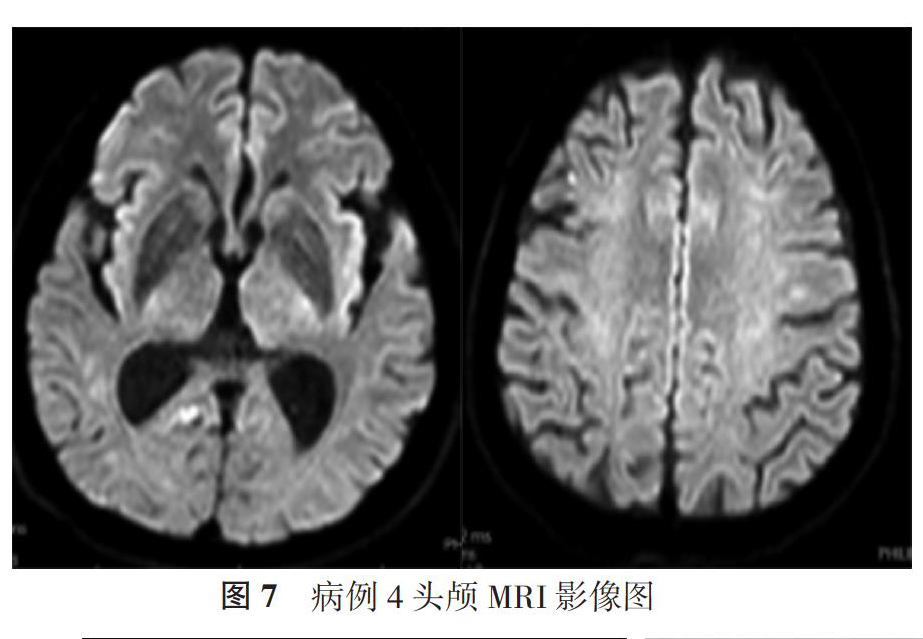

1.4病例4 患者,男,64岁,主因“一过性左侧肢体力弱1d”入院。既往脑梗死、高脂血症、吸烟史。入院后查体:神清语利,视野无缺损,面纹对称,伸舌居中,四肢肌力V级,病理征阴性。辅助检查:头颅MRI提示:右侧额叶、枕叶新发脑梗死,可见多发DWI受限区(图7);DSA提示:右侧颈内动脉C7段重度狭窄,右侧胚胎型大脑后动脉(图8)。诊断为:脑梗死(右侧多发灶)、高脂血症、症状性右侧颈内动脉C7段重度狭窄。治疗:给予硫酸氢氯吡格雷联合阿司匹林抗血小板聚集治疗,给予降血脂稳定斑块,择期给予右侧颈内动脉C7段支架置入。

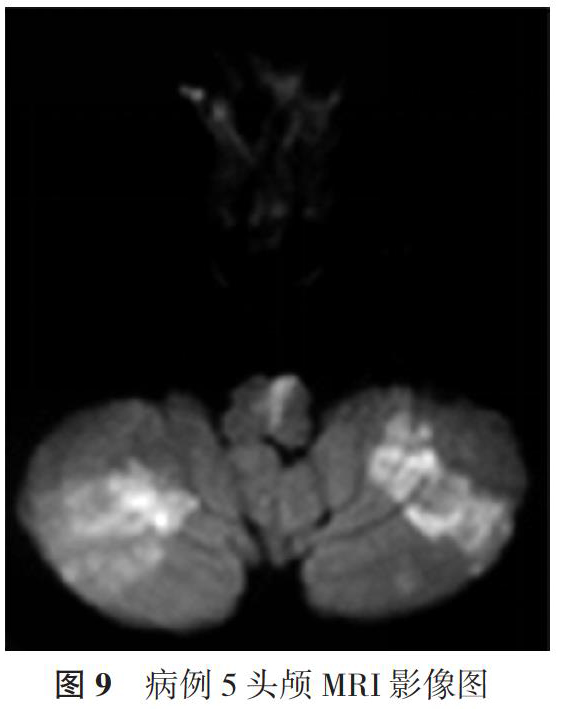

1.5病例5 患者,男,53岁,主因“头晕伴右侧肢体活动障碍1个月”入院。既往高血压病史、吸烟史。查体:神清语利,可见水平眼震,双侧鼻唇沟对称,伸舌居中,右侧上肢肌力Ⅲ级,右侧下肢肌力Ⅳ级,左侧肌力V级,右侧病理征阳性。辅助检查:头颅MRI提示:双侧小脑半球,左侧延髓可见多发DWI受限区(图9);DSA提示:右侧椎动脉纤细,汇入基底后显影浅淡,左侧椎动脉V4段重度狭窄,双侧小脑下共干,起源于左侧椎动脉(图10)。诊断:脑梗死(双侧小脑、左侧延髓)、高血压、高脂血症、左侧椎动脉V4段症状性重度狭窄、右侧椎动脉纤细。硫酸氢氯吡格雷联合阿司匹林抗血小板聚集治疗后,给予降血脂稳定斑块,择期给予左侧V4段支架置入。

1.6病例6 患者,男,65岁,主因“言语不利、右侧肢体活动力弱2.5h,加重伴意识障碍0.5h”入院。既往高血压病史、糖尿病、吸烟史。入院后查体:嗜睡状,不全混合性失语,伸舌不合作,左侧肢体肌力V级,右侧肢体Ⅳ级,右侧病理征阳性。辅助检查:头颅MRI示左侧小脑半球、左侧基底节区、左侧岛叶、左顶叶及颞枕叶多发DW受限区(图11);DSA提示:左侧颈内动脉C1段闭塞,基底动脉中远端可见夹层形成,基底中远端次全闭塞,右侧大脑后未见显影,左侧小脑上未见显影,左侧后交通动脉开放,左侧C7以远浅淡显影(图12)。诊断为:脑梗死(左侧小脑及左侧大脑半球多发灶),基底动脉夹层,症状性基底动脉闭塞,左侧颈内动脉C1段闭塞,2型糖尿病,高脂血症,高血压病。治疗:给予阿替普酶静脉溶栓后,给予基底动脉支架置入(图13)修复夹层,术后进行硫酸氢氯吡格雷联合阿司匹林抗血小板聚集治疗,并给予降血脂稳定斑块,给予降血糖,降血压等治疗。

1.7总结 大动脉狭窄致多发脑梗死可以表现为单侧半球多发灶,也可以表现为双侧半球多发灶,甚至可表现为前循环和后循环的多发灶,多发灶的分布范围主要取决于狭窄血管实际供血区域。

2讨论

大脑中动脉狭窄是常见的症状性颅内大血管狭窄,其发生脑梗死机制高山等归结如下:血栓形成导致分支动脉闭塞可以引起“腔隙样梗死”、狭窄部位血栓栓子脱落造成远端小动脉栓塞(动脉-动脉栓塞)导致了皮层梗死、血流动力学改变所致的低灌注以及微栓塞与低灌注的共同作用导致交界区梗死[2],其他的症状性大血管狭窄致脑梗死机制与大脑中动脉狭窄相类似。由于上述众多的发病机制,因此临床脑血管中大动脉狭窄的患者绝大多数表现为多发灶的脑梗死。本文病例1为1例典型的大脑中动脉狭窄病变的患者,既有皮层的栓塞病灶,也有交界区的低灌微栓塞病灶。本病例2和病例3均为症状性的左侧颈内动脉C3狭窄所致,临床症状也符合左侧C3狭窄,但是上述病例在DWI序列均发现对侧大脑半球的新发梗死灶,进一步全脑血管造影发现二者均存在部分性前交通动脉开放,左侧颈内动脉通过部分开放的前交通动脉向对侧供血,因此发生了双侧大脑半球的梗死。Willis环解剖变异是普遍的,发育完整的Willis环在所有的病例中不到一半,前交通动脉为连接双侧大脑前动脉的通道,呈单一血管者约占60%,呈多血管通道(丛状前交通动脉)者占解剖标本的10%~33%,重复的前交通动脉发生率18%,而有孔型的占12%-21%,前交通动脉缺如的占所有病例的5%[3]。因此症状性颈动脉狭窄所致双侧大脑半球多发梗死因为前交通动脉开放。病例4患者为右侧胚胎型大脑后动脉,造影提示右侧颈内动脉C7段发出右侧胚胎型大脑后动脉处重度狭窄,C7的狭窄同时影响了右侧大脑中及右侧大脑后的供血,因此同时发生了枕叶及额叶的梗死。典型的大脑后动脉P1段的管径大于同侧后交通动脉,仅20%的病例P1段直径小于同侧后交通动脉,枕叶的供血主要来自颈内动脉(而不是来自椎基底系),这种变异被称为胚胎型[3]。因此当伴有胚胎型大脑后变异的患者,同侧颈内动脉狭窄,会累及枕叶。病例5为双侧小脑半球同时梗死,造影提示右侧椎动脉纤细,左侧椎动脉粗大,左侧椎动脉V4段重度狭窄,左侧小脑后下动脉起源正常,双侧小脑后下动脉共干,左側椎动脉同时供应双侧小脑半球,因此左侧椎动脉狭窄后出现双侧小脑梗死。两侧椎动脉的相对大小变化甚大,左侧椎动脉在绝大多数的病例较大,25%病例中右侧椎动脉大于左侧,小脑下前动脉和小脑下后动脉共干是一常见变异,有时一干同时供应双侧小脑下后动脉也是正常的变异[3]。因此当伴有双侧小脑下动脉共干变异时,优势椎动脉狭窄可以出现双侧小脑梗死。病例6患者起病表现为左侧大脑半球的症状,后很快出现意识障碍,头颅MRI提示:左侧大脑半球及左侧小脑同时新发脑梗死,进一步CTA提示:左侧颈颈内动脉狭窄,进一步全脑血管造影提示:基底动脉中远端次全闭塞,伴有夹层,左侧颈内动脉CI段闭塞,患者左侧后交通开放。患者同时出现前后循环的梗死,且伴有前后循环血管狭窄或闭塞,此患者为左颈C1和基底动脉同时闭塞发病,还是单一的症状性基底动脉次全闭塞,需要分析。因为患者左侧后交通动脉开放,从疾病病因一元论角度出发,基底动脉急性闭塞可以解释患者同时合并前循环和后循环的症状,考虑患者本次发病为症状性基底动脉闭塞,可以并给予患者基底动脉支架置入修复夹层,支架术后同行造影提示:后循环及左侧大脑中血供恢复很好,术后患者预后良好,遗留有轻度混合性失语。因此当合并有多血管狭窄病变时,尤其存在前交通动脉或后交通动脉开放,正确识别罪犯血管是非常最重要的。永存颈内-基底动脉变异包括永存三叉动脉、永存舌下动脉、永存耳动脉和寰前节间动脉,改变了脑循环,当合并有同侧颈内动脉狭窄,可以同时出现传统的前循环和后循环的梗死[4]。大动脉狭窄所致脑梗死,因为病灶多发,在临床中经常被误诊为心源性脑梗死,需要与心源性栓塞鉴别。心源性卒中临床特点包括突发神经功能缺损表现,在起病时即达疾病的高峰,通常,最初的严重功能缺损因为栓子自溶,在数小时或数天内有所改善[5],心源性栓子常累及多个血管供血区域,一旦多个动脉供血区域发生同步或相继的卒中,特别是同时累及双侧半球,同时累及前、后循环,则高度提示为心源性栓塞。心源性脑梗死的影像学表现具有一定的特征性:①多个供血区域同时受累或相继发生梗死;②容易累及皮层或灰白质交界区;③易发生出血转化。在CT平扫上,急性栓塞的栓子可显示出动脉的“高密度征”;DWI常可发现一个至数个边界清楚的皮层梗死灶,且位于不同血管供血区。若梗死灶均位于同一血管供血区,需排除大动脉粥样硬化所致动脉至动脉栓塞或低灌注[6]。因此正确全面的识别颅内大血管的供血区域是诊断症状性大血管狭窄的主要出发点,同时也是鉴别心源性栓塞的关键点。

参考文献

[1]Baird AE. LOvhlad KO,Schlaug G,et aL. Multiple acute strokesYndrome: marker of emBolic disease'? Neurology, 2000. 54(3):674-678.

[2]高山,黄家星,黄一宁,等.动脉粥样硬化性大脑中动脉狭窄梗死的发病机制.中华神经科杂志.2003,36(2):155-157.

[3]Anne g.Oshorn.脑血管造影诊断学.第2版.李松年,译.北京:中国医药科技出版社,2001:11-15.

[4]王佳楠,尹世敏,王翠玉,等.永存颈内-基底动脉合并多发脑梗死临床特点分析.中国医药,2015. 10(3):345-348.

[5]Sacchetti D,Furie K, Yaghi S. Cardioembolic Stroke: MePhanismsand Therapeutics. Seminars in Neurology. 2017,37(3):326-338.

[6]杨方,韩军良.心源性脑梗死的影像学特征.中国卒中杂志,2014. 9(7):596-599.

[收稿日期:2020-02-12]

作者单位:102401 北京市房山区良乡医院神经内科

通讯作者:卜志平

- 痰真菌培养及涂片镜检查在下呼吸道感染中的价值分析

- 广东省清远市清城区地中海贫血产前基因诊断的临床研究

- 针康法通过缓解颅内炎症反应对糖尿病脑卒中大鼠运动功能的改善作用研究

- 鼻内镜下低温等离子射频消融术治疗儿童会厌囊肿的疗效观察

- 2型糖尿病患者肥胖不同指标与尿微量白蛋白的相关性研究

- 四手操作在乳牙根管治疗中的临床疗效评价

- 抑郁症患者血清甲状腺激素水平的检测及临床意义

- 外周血细胞计数与形态学检查对常见白血病诊断的重要性

- 超声引导下粗针穿刺活检在甲状腺结节鉴别诊断中的应用价值

- 全切与近全切手术治疗甲状腺癌的临床效果比照观察

- 探讨CT影像学对于血管性痴呆的诊断价值

- MIPPO技术结合锁定加压钢板治疗胫骨远端骨折临床疗效

- 髋关节置换术治疗老年人股骨颈骨折和股骨头坏死的临床分析

- 带锁髓内钉治疗四肢创伤骨折后骨不连的临床效果探究

- 腹腔镜与小切口手术切除胆囊治疗胆结石的疗效分析

- 微钢板内固定与克氏针内固定治疗掌指骨骨折患者的疗效对比

- 激素水平和老年男性骨质疏松性髋部骨折的相关性研究

- 骨盆髋臼骨折应用改良Stoppa入路微创手术治疗的临床研究

- PFNA内固定术治疗髋部骨质疏松性骨折的有效性分析

- 蓝光治疗新生儿黄疸的临床效果探讨

- 宫颈子宫下段环形缝合术在前置胎盘剖宫产术中出血的临床应用

- 不同孕期HIV感染孕妇接受抗病毒治疗对妊娠结局的影响分析

- 手动负压吸宫术与普通人流术、无痛人流术的临床效果对比

- 腹腔镜子宫肌瘤剔除术与经腹子宫肌瘤剔除术的临床效果比较

- B超引导臂丛阻滞麻醉中右美托咪定的应用与剂量分析

- pumpkin

- pumpkinification

- pumpkins

- pumpless

- pumplike

- pump out

- pumpprice

- pump price

- pump-prime

- pumppriming

- pumps

- pump sb for

- pump sth in

- pump sth into sth

- pump sth into sth/sb

- pump sth out

- pump sth up

- pump sth ↔ up

- pump-up

- pump up

- pump²

- pump¹

- pump-ˌprimer

- pump-ˌpriming

- pun

- 雪后泥路

- 雪和月

- 雪和霜

- 雪和霰

- 雪唱

- 雪园

- 雪国

- 雪地上看月——明白做一片

- 雪地中的洼陷处:雪坑最低下的地方

- 雪地冰天

- 雪地埋孩子——藏不住

- 雪地滚球——越滚越大

- 雪地滚雪球

- 雪地里埋不住死人

- 雪地里埋人——不久便分明

- 雪地里埋人——总有一天要露出来

- 雪地里埋人——瞒不过去的

- 雪地里埋人——终究要露头

- 雪地里打电筒(灯笼照火把)——亮对亮

- 雪地里照脸——没影

- 雪地里的松毛虫——没几天活头了

- 雪地里的死孩子——盖也盖不住

- 雪地里的萝卜

- 雪地里的萝卜——早冻了心

- 雪地里的萝卜——早冻(动)了心啦