孟向阳

【摘 ?要】目的:了解当代大学生的抑郁状况及其相关因素,为大学生的心理健康教育及心理疾病防治提供理论支持。方法:采用抑郁自评量表(SDS)对随机抽取的在校大学生进行调查。全部数据运用SPSS 21.0软件进行统计处理。结果:被调查的大学生的中60.66%存在抑郁。结论:应加大对大学生的抑郁状况的关注,加强大学生心理健康教育,促进大学生身心健康发展。

【关键词】大学生;抑郁症;影响因素

【中图分类号】R473 ? ? ?【文献标识码】A ? ? ?【文章编号】672-3783(2020)08-0267-01

抑郁是一种较为常见的负性情绪状态,对个体的心理调适具有阻碍作用。大约50%-80%的自杀个案是抑郁患者所为[1]。当前社会竞争日益激烈,几乎每个人都在超负荷运转,很容易产生不同程度的抑郁情绪,这种很常见的情感成分正在危害人们身心健康的发展。它也正在悄悄地侵袭着各高校大学生,随着高校的发展以及就业竞争加剧等多方面的原因,大学生抑郁的问题更加突出,因抑郁导致自杀的事件不断增多,抑郁已成为大学校园里的“一大杀手”。有学者指出,抑郁是21世纪影响人类身心健康的主要危险因素,在正常人群中的发生率呈现不断增长的趋势[2]。

1.研究对象与方法

1.1研究对象

采用群体随机抽样方法,以在校大学生作为研究对象进行,使用抑郁自评量表(SDS)对随机抽取的在校大学生进行网络调查,共收回有效问卷389份。其中男生 111人(28.53%),女生278人(71.47%),一至四年级分别为 93、84、81、131人。农村生源 298(76.1%)人,城市生源91(23.39%)人。

1.2研究方法

1.2.1文献分析法

利用中国知网(CNKI)查阅大量有关大学生抑郁的资料,主要有抑郁的基本知识以及其影响因素等。

1.2.2调查问卷法

调查问卷采取网上填写及回收,并向调查对象解释本次调查属于匿名调查,说明调查目的及填写要求,设置一部手机只能回答一次,得以保证调查问卷的质量。

1.3数据处理

采用SPSS 21.0统计软件进行统计学分析。对有效调查问卷按SDS评分标准进行评分,标准总分53-62分为轻度抑郁,63-72分为中度抑郁,72分以上为重度抑郁。

2.研究结果

2.1不同年级大学生抑郁分布情况

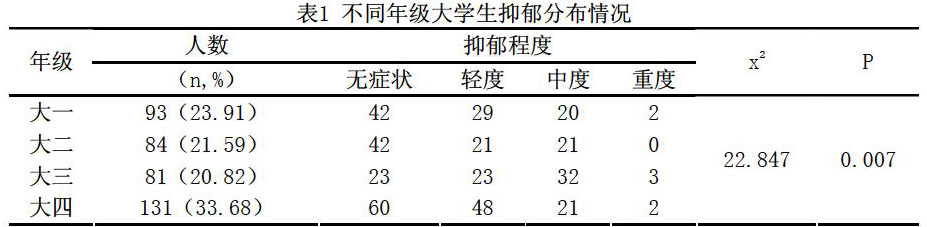

经调查不同年级的在校大学生患抑郁的程度见表2,大一年级学生抑郁发生率49.02%,其次是大二年级学生抑郁发生率为50%,大三年级学生抑郁发生率为55.03%,大四年级学生抑郁发生率最高为69.01%,不同年级之间的抑郁发生率具有差异(x2=22.847,P<0.05)。

3.讨论

3.1大学生抑郁状况值得高度关注

本研究显示,所抽取的389名在校大学生抑郁发生率为60.66%,从表1可知,轻度抑郁患者占31.1%,中度抑郁患者占24.2%,重度抑郁患者占1.8%,这个数据是及其可怕的,与高海燕等人(2005)[3]采用 Beck 抑郁问卷(BDI)对西安交通大学1881名在校本科生的调查结果显示抑郁者占45.2%,骆宏等人 (2004)[4]采用流调中心用抑郁量表(CES—D)在杭州市某学院学生中进行了调查,结果抑郁流行率为 55.3%进行比较,可以得出不同的抑郁测量工具得出的抑郁发生率存在一定的差别,但均反应大学生的抑郁检出率较高。因此,针对大学生抑郁高发的情况应得到高校主管部门、高校教师及大学生自身的高度重视。

3.2大学生抑郁的相关因素

3.2.1学业因素

对大一、大二、大三、大四四个年级学生抑郁发生率进行比较,大四年级学生抑郁发生率最高为69.01%,相较于其他三个年级,大四年级的学生由于考试成绩不理想、对就业问题的担心、对考研的紧张焦虑等,由于以上几种问题引发的学业压力过重可使学生心理负担加大、情绪消沉,是抑郁发生的重要影响因素。

3.2.2人际关系因素

大学就是一个大的家庭集合,而大学生就是这个家庭的成员,家庭的生活环境严重影响着成员的发展,成员之间的关系也影响着家庭的发展,良好的舍友的关系对大学生身心健康发展有着极大的帮助,不好的舍友关系同样制约着大学生心理健康的良好发展,因此良好的人际关系有利于降低抑郁的发生。

3.2.3情感因素

大学生是一个特殊的群体,思想开放,易接受新鲜事物,但其仍处于情感丰富强烈但不稳定、人格逐渐成熟、意志发展迅速的青年期,尚未形成稳定的心理结构和人格特征。当他们面对远离父母家庭、学习负担的加重、生活习惯的变化、失恋、与同学发生的纠纷、考试成绩不理想、对未来就业问题的担心等等一系列生活应激事件,各种矛盾和压力,理想和现实的冲突结合到一起的问题时,不能很好的进行处理,因此抑郁就在大学生这样一个群体中以比较普遍的不良情绪表现出来。

4.小结

本研究表明大学生的抑郁发生率很高,应加强社会、学校、家庭的联系, 全面地、有针对性地对个体进行心理健康教育和情绪调节,倡导使用积极的应对方式,提高大学生个体的认知能力和适应环境的能力,建立健全人格,改善心理素质,

促进其心身健康,并为大学生抑郁的病因预防和干预提供科学依据[5]。学校应当加强心理健康教育,邀请相关专业人才开设有关课程,避免流于形式,让学生可以真正全面的地了解心理健康方面的专业知识,提高他们的自我认知能力,以至于提高在学习、人际交往及抗挫折等方面的能力。

遇到不愉快的事,要以平常心对待,合理调节自己的情绪。如果我们能做到上面的这些,相信我们一定会从容地面对美好人生。

参考文献

[1] 理查德·格里格, 菲利普·津巴多 .心理学与生活.北京:人民邮电出版社,2005, 435.

[2] HoldenC.Global/surveymexamine/sim-pact/of/depression.Science,2000,228(7):39~40.

[3] 高海燕, 門伯媛, 殷妍等. 某高校大学生抑郁状况调查. 疾病控制杂志, 2005 6,9(3):228~230.

[4] 骆宏,马剑虹.大学生抑郁症状、问题解决能力与压力感知的关系分析.中国临床心理学杂志.2004,12(4):367~368.

[5] 李彤.大学生抑郁状况及相关因素调查[J].社会心理科学,2008,23(06):67-73.

- 私募基金投资人维权困境初探

- 《电子商务法》颁布后在微商模式下消费者权益保护的具体路径

- “三权促三变”之商事审判管窥

- “互联网+”时代下的反垄断法律措施研究

- 试论欧美地区银行保密义务的未来发展趋势

- 融媒体时代健全高校新闻舆情引导机制研究

- 高校辅导员队伍建设的困境分析

- 智慧安全管理

- 新时期高校信访工作法治化建设途径探究

- “互联网+高校纪检监察”工作模式探索

- 加强高校基层党组织建设探析

- 中小企业员工社保缴纳规范操作实务

- 博物馆知识产权及其管理策略

- 谈国有企业改制下的法人治理结构

- 高尔夫球场会籍法律问题分析

- 大学生垃圾分类投放意识淡薄现象及对策分析

- 生活垃圾分类制度的政策议程分析

- 大气污染防治问题分析

- “月子中心”的法律规范化研究

- 从弑亲案看未成年人犯罪的法律问题

- 浅谈青少年犯罪之家庭因素

- 中学生普法教育现状调查研究

- 自杀危机中常见误区及应对策略

- 网络道德失范的表现、成因及治理路径

- 领事保护的国际法理论研究

- axisymmetry

- axle

- axled

- axles

- axle's

- ayatollah

- ayatollahs

- aye

- ayers

- aye's

- azalea

- azaleas

- azure

- azures

- azury

- aˌbility-to-pay principle

- aˌbove par

- aˌbove the fold

- aˌbove-the-line

- aˌcross-the-board

- aˌcross the board

- aˌgreed bid

- aˌgreed value

- aˌgreement of sale

- aˌmerican eagle

- 探检

- 探水

- 探求

- 探求、追溯事物的根本、源头

- 探求事物发展的起源和结果

- 探求事物的性质、规律等

- 探求事物的本始

- 探求事物的本源

- 探求事物的规律

- 探求事理

- 探求事理和道义

- 探求体会

- 探求印证

- 探求古迹

- 探求始终

- 探求学问

- 探求学问不得门径,暗中摸索收效不大

- 探求实情

- 探求山水胜景

- 探求峻险幽奇的艺术境界

- 探求幽胜之境

- 探求怪异

- 探求文义

- 探求本意

- 探求本源