陈乐一+宾莎莎+杨云

〔摘要〕技术进步要素偏向影响经济波动的内在机理是在“价格效应”的作用下,技术进步在萧条时期偏向资本的程度增加,在繁荣时期偏向劳动的程度增加,这有利于在经济萧条时期扩大投资需求和消费需求,实现经济复苏,而在经济繁荣时期抑制社会需求过度增长,防止经济过热。利用我国30个省、市、自治区1993-2013年数据测算结果表明,我国的技术进步为资本偏向型,且沿海地区偏向资本的程度高于内陆地区;从变化趋势看,沿海地区偏向资本的程度先上升后下降,内陆地区与之相反。再进一步的实证分析发现,在全国样本范围内,技术进步偏向资本程度的波动同经济波动存在稳定负向关系,说明技术进步偏向资本程度的波动能起到熨平经济周期的作用;但分地区讨论表明,沿海地区技术进步偏向资本程度的波动显著平抑经济波动,这种影响在内陆地区具有一定滞后性。

〔关键词〕要素偏向;技术进步;技术进步偏向;资本偏向型技术进步;价格效应;经济波动;负向关系;时滞效应

〔中图分类号〕F1243;F1248〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-4769(2017)03-0019-09

一、引言及文献回顾

党的十八大报告指出,以经济建设为中心是兴国之要,发展仍是解决我国所有问题的关键。发展是硬道理,稳定、持续、健康的发展便是重中之重。报告还进一步提出,我国经济发展要以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,更多依靠技术进步。技术进步不仅包括水平高低和速率大小,还包括要素偏向性,不同的要素偏向对社会收入分配、就业等具有显著不同的影响,对经济发展也会产生不同的作用。目前我国处于经济转型时期,增长放缓,从技术进步要素偏向的角度出发,寻求减缓经济波动、维持经济稳定增长的有效途径具有重大意义。

技术进步偏向最先由希克斯(Hicks,1932)提出,他认为技术进步更多地提高了哪种生产要素的边际生产率,则称这种技术进步为该种要素偏向型。〔1〕检索文献发现,国内外学术界目前多数学者主要从以下方面对技术进步要素偏向进行研究:其一是技术进步要素偏向测度,David和Klundert(1965)、Wilkinson(1968)、Panik(1976)等对该方面进行了早期研究〔2〕,Klump et al.(2007)改进了测度方法,将标准化系统方法运用到技术进步要素偏向测算中〔3〕,这种方法被我国学者广为借鉴,如戴天仕和徐现祥(2010)、邓明(2014)等,另外,杨振兵等(2015)、何小钢和王自力(2015)针对标准化系统方法囿于CES生产函数假定的不足,引入了超越对数成本函数和随机前沿超越对数生产函数模型〔4〕;其二是技术进步要素偏向的影响因素研究,Acemoglu(2002)提出技术进步的要素偏向主要受“市场规模效应”和“价格效应”两种不同方向力量的影响〔5〕, 除此之外,还有市场扭曲、宏观环境及政策等因素〔6〕;其三是技术进步要素偏向对劳动收入分配、生产效率及经济波动等方面的影响,其中对经济波动影响的研究较少,且大多借鉴Young(2004)的做法,用要素收入份额表示技术进步偏向,将偏向型技术进步引入RBC模型或DSGE模型〔7〕,如陈师和赵磊(2009)、吕朝凤和黄梅波(2012)、于尚艳和易小丽(2013),等。〔8〕不同于以上学者的做法,邓明(2014)先测度中国各省技术进步偏向指数,然后再采用计量模型定量研究技术进步的要素偏向性对我国经济波动的影响。

上述研究丰富和深化了偏向型技术进步理论,在测度方法、影响因素和对我国经济波动的影响方面具有借鉴意义,但仍有进一步改善空间。主要表现为:大多数学者采用的测度方法是以“要素替代弹性不变”为假设前提,这同现实不符;定量研究技术进步要素偏向对我国经济波动影响的文献较少,尤其是关于技术进步要素偏向影响我国经济波动的机制暂无文献进行系统性分析。本文的主要贡献,一是首次使用不受固定要素替代率約束的随机前沿超越对数生产函数模型,对中国30个省、市、自治区1993-2013年技术进步要素偏向进行测算,在此基础上定量分析技术进步要素偏向波动对经济波动的影响;二是尝试系统地分析技术进步要素偏向对经济波动的影响路径。

二、技术进步要素偏向影响经济波动的机理

经济波动可以视为实际产出对潜在产出的偏离,或者是实际经济增长率对潜在经济增长率的偏离。一般而言,经济波动具有一定周期性,每个周期包括繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段,每个阶段在供需关系、就业率、价格水平等方面存在显著差异,这些差异使得技术进步的要素偏向在经济周期的不同阶段呈现出不同变化,反过来,这些变化又将作用于经济波动。

(一)我国技术进步要素偏向的影响因素

我国技术进步要素偏向的影响因素主要有两类:市场因素和政策因素,其中市场因素主要为“市场规模效应”和“价格效应”;政策因素是指政府行为本身或者由其带来的结果,如政府干预市场行为、要素市场价格扭曲等。

“市场规模效应”是指企业为了达到提高市场占有率的目的,开发和引进同丰裕要素相匹配的技术进步类型。这类技术进步由于提高了丰裕要素的生产效率,使得企业能在较短时间内增加总产出,实现扩大市场规模的目的。“价格效应”则是企业在追逐利润最大化时,选择偏向较昂贵要素的技术进步。原因是由于此类技术进步提高了生产效率,即投入一单位该要素能生产更多的产品,从而降低单位产品成本,企业利润得到提高。如果没有政府政策的干预,较昂贵的要素即稀缺要素,此时“价格效应”会促使技术进步偏向稀缺要素。但技术进步究竟偏向丰裕要素还是稀缺要素取决于两种要素间的替代弹性。如果要素替代弹性大于1,“市场规模效应”将占主导地位,技术进步偏向丰裕要素;如果要素替代弹性小于1,“价格效应”发挥主导作用,技术进步将偏向稀缺要素或较昂贵要素。

根据以上分析,要素替代弹性和要素相对价格对技术进步的要素偏向具有重要影响。关于要素替代弹性,经验数据表明,我国的要素替代弹性小于1,所以“价格效应”主导着技术进步的要素偏向,而“价格效应”同要素的相对价格密切相关。关于要素相对价格,在我国政府调控扮演着重要角色。准确地说,除了受到要素供需关系、稀缺程度的影响之外,还受到政策的作用,尤其是资本要素价格。〔9〕

(二)技术进步要素偏向对经济波动的影响路径

当经济处于萧条时期,实际产出(Y1)低于潜在产出(Y0),有效需求不足,此时劳动力市场供给远大于需求,甚至接近无限供给,劳动力价格极低。而资本价格,即使此时采取扩张性货币政策,降低利率,由于流动性陷阱的存在,利率依然不会低于某值,因此,资本相对于劳动要素的价格而言较高。另外,在产出总量较少时,资本投入多为机器设备等固定资产形式,单个产品的资本成本较高,而在计件工资下,单个产品的劳动成本不受影响。所以,根据“价格效应”,技术进步偏向资本的程度将增加,偏向劳动的程度将减小。由于要素替代弹性小于1,两种要素间可以互补,如果企业选择生产,资本和劳动投入将同时增加。但由于我国国有企业存在特殊性以及扩张性财政政策的刺激,大多数企业即使如此也会选择继续生产,于是就业问题得到逐步缓解,投资需求同步扩大。

另一方面,根据“收入-消费效应”,随着投资增加带来更多工作岗位,越来越多的人重新获得工作,收入增加,消费随之增加。而消费是生产的动力和目的。企业预测消费能力增加会进一步扩大生产。随着生产规模的恢复和扩大,企业再雇佣更多工人。如此循环,社会有效需求提升,从AD1升至AD2,物价水平由P1上升到P0,预期利润增加,实际产出恢复至潜在产出水平Y0,经济增长率逐步恢复至潜在经济增长率,从而经济波动减缓。如图1所示。

当经济处于繁荣时期,实际产出(Y1)高于潜在产出(Y0),劳动力市场供不应求,外加生活成本上升等因素影响,劳动要素价格不断上升,资本价格则被低估,所以劳动相对于资本的价格较高。根据 “价格效应”,企业为了减少单位产品成本,将增加技术进步偏向劳动的程度,减少偏向资本的程度。

技术进步偏向资本程度降低,即资本相对劳动的边际生产率减小,外加资本边际报酬递减和企业税收增加,资本投入的增长速度将减缓,投资需求将减少。此时消费者承担的税收增加,消费需求减少。于是社会总需求减少,总需求曲线AD3左移至AD4,物价水平由P4降至P3,预期利润下降,总产出由Y3降至Y2,经济增长率逐渐趋于潜在经济增长率,从而经济波动减缓,如图2所示。

综上,我国资本-劳动要素替代弹性小于1,“价格效应”在决定技术进步要素偏向时起着主导作用,而政府的宏观政策是要素相对价格形成的重要影响因素。当经济处于萧条时期,由于流动性陷阱的存在,资本相对劳动价格较高,技术进步偏向资本程度将增加,偏向劳动程度将降低;根据收入-消费及消费同生产的关系,消费需求和投资需求随之增加,社会供需趋于平衡,经济波动减缓,经济由萧条走向复苏。当经济处于繁荣时期,劳动成本不断上升,资本要素价格被低估,劳动相对资本价格上涨,技术进步偏向劳动程度增加,偏向资本程度降低,资本边际生产率相对下降,投资需求减小;由于税收增加,消费需求减小,社会总需求相应减小,实际产出同潜在产出趋于一致,从而在规避经济过热的同时,经济波动也将减缓。技术进步要素偏向的波动同经济的波动关系如图3所示,由图可知两者负相关。

三、要素偏向指数、全要素生产率增长率及要素替代弹性测算

(一)数据来源和变量选取

本文数据主要从《中国统计年鉴》、各省(市、自治区)历年统计年鉴、《新中国六十年统计资料汇编》《中国金融统计年鉴》及国泰安数据库直接获得或计算而来。样本包含我国内地除西藏以外30个省级地区,时间范围为1993-2013年。其中,重庆市1993-1996年固定资产投资额和固定资产折旧额采用四川省修正前的数据减去修正后的数据。关于资本存量,本文选取的计算公式为Ki,t=Ki,t-1+(Ii,t-Di,t)/Pi,t,其中D为实际固定资产折旧,资本存量初始值(1993年)的確定以及广东省1993-2000年固定资产投资价格指数,均使用单豪杰(2008)的估算结果。〔10〕

本文的被解释变量为经济波动,用GDP增长率的波动值衡量。核心解释变量为技术进步要素偏向的波动,将技术进步偏向指数的波动值作为代理变量。控制变量包括技术冲击、财政政策冲击、货币政策冲击、固定资产投资规模、金融发展水平及虚拟变量。(1)技术冲击。真实经济周期理论认为技术冲击是经济波动的主要原因,技术冲击用全要素生产率增长率的波动值表示。(2)财政政策冲击和货币政策冲击。根据凯恩斯主义和货币主义思想,财政政策冲击和货币政策冲击对经济波动有着重要影响,两者分别用政府一般预算支出占GDP比重的波动值和CPI波动值度量。(3)固定资产投资规模的波动。刘金全和范剑(2001)认为固定资产投资的非对称性是我国经济周期非对称性的主要原因之一,固定资产投资规模的波动对经济波动的影响不能忽视,并以固定资产投资形成额的波动值表示。〔11〕(4)金融发展水平的波动。邵传林和王莹莹(2013)的研究表明,金融冲击是我国经济波动的重要冲击源,而金融发展水平的衡量指标为金融机构各项贷款余额(包括本币和外币)。〔12〕(5)虚拟变量。金融危机也会对我国经济波动产生重大作用,于是采取虚拟变量对其进行表示,金融危机时期(1997和1998年、2008和2009年)记作1,其他时期记作0。此外,考虑到当期固定资产规模与金融发展水平主要在后期经济活动中被体现,故选取它们的滞后一期值作为控制变量。各波动值均采取HP滤波法去除趋势成分获得。本文采纳Ravn和Uhlig(2002)的建议,其平滑参数取值为100。〔13〕

(二)模型选取

在理论分析技术进步要素偏向对我国经济波动影响的基础上本文参照邓明(2014)的研究,建立如下回归模型:

ecof表示经济波动,Dbias代表技术进步要素偏向波动,ts为技术进步增长率波动,fs为财政政策冲击,ms表示货币政策冲击,fa是固定资产投资规模波动,fm表示金融发展水平波动,i表示省级区域,t表示时期,μi表示个体效应,εit表示残差项。考虑到技术进步要素偏向和增长率对经济波动可能存在的滞后效应,在模型中加入了两者的滞后一阶项。

为了研究金融危机究竟是通过影响技术进步的要素偏向还是通过影响增长速率进而加剧各地区的经济波动,在式(1)基础上再加入要素偏向和增长率同金融危机的交互项,分别表示为dc和tc,得到式(2)。

为避免实证结果受模型设定的影响,同时考虑经济波动可能存在持续性特征,并且当期经济波动会受到上一期的影响,在式(2)中加入因变量的一阶滞后项,构成如下动态面板数据模型,其中X表示控制变量。

(三)测算结果

本文从两个方面对要素偏向型技术进步进行测算:要素偏向型和增长率。现有研究在测算技术进步偏向时,多采用CES生产函数,但CES生产函数假定各要素间相互替代率不变,这同现实显然不相符;相比之下,超越对数生产函数不仅允许要素替代率可变而且还考虑了时间因素,形式也较为灵活,能够有效地避免由于生产函数误设而带来的偏差。〔14〕本文使用随机前沿超越对数生产函数模型对技术进步的要素偏向和增长率进行测算。 如式(4)所示。

其中y表示实际生产值,K为投入的资本要素,L是投入的劳动要素,i表示省份,t是时期,取值为1、2、…21,v为随机误差,包括测算误差及各种不可控随机因素,满足vit~iidN(0,σ2v),u是生产无效率项,uit=uiexp[-η(t-T)]且ui~N+(μ,σ2u),其中η表示技术效率指数u的变化率。另外σ2=σ2u+σ2v为复合残差项,组合残差项γ=σ2u/(σ2u+σ2v)(0≤γ≤1),表示生产无效率在实际产出偏离前沿产出的原因中所占的比重,γ接近1,则可认为生产无效率是实际产出偏离前沿产出的主要原因。只要存在组合残差项即γ不为0,最小二乘法(OLS)估计便失效。采用极大似然法对各参数进行估计〔15〕的结果如表2所示。

随机前沿超越对数生产函数模型的使用受到多种条件限制,在回归之前必须进行模型设定检验,该模型设定的各项检验均在1%水平上统计显著,所以本文选择该模型是合理有效的。

1.技术进步要素偏向指数。根据技术进步要素偏向定义,借鉴杨振兵等(2015)的做法并使用Diamond(1965)提出的技术进步偏向指数计算方法〔16〕,在式(4)基础上进行推导得到式(5)。当DBiasKL>0,资本的边际产出增长率大于劳动的边际产出增产率,技术进步类型为资本偏向型,反之则为劳动偏向型。若DBiasKL=0,则技术进步为中性。 将表1中各系数估计结果代入式(2),可得到我国30个省级区域在1993-2013年技术进步的要素偏向指数。

2.全要素生产率增长率测算。本文用全要素生产率衡量技术进步。根据Kumbhakar (2000)提供的方法,全要素生产率的增长率TPF′包括前沿技术进步变化率、生产效率变化率以及规模效应变化率。〔17〕结合式(4),得到全要素生产率的增长率计算公式(6),其中E表示规模效应,等于资本和劳动的产出弹性之和,EK 、EL分别为资本与劳动的产出弹性,由式(7)、式(8)得出。K′、L′分别为资本和劳动要素的增长率,约等于当期与前一期对数值之差。

3.要素替代弹性测算。在机理分析部分提出的我国资本-劳动要素替代弹性小于1是本文重要的分析前提。根据郝枫( 2015)给出的超越对数生产函数要素替代弹性计算方法〔18〕对这一前提进行验证。式(4)对应的要素替代弹性计算公式为:

四、实证分析

(一)统计特征描述

1.技术进步要素偏向及全要素生产率增长率。究竟我国技术进步的要素偏向性及全要素生产率增长率在空间和时间上呈现怎样的特征?本文将对1993-2013年各省级区域平均要素偏向指数和全要素生产率的增长率进行比较(见表3),同时将沿海和内地1993-2013年各年平均水平变化过程进行简单描述(见图4)。总体而言,我国各地区技术进步偏向均为资本偏向型,但是不同地区间存在明显差异。一方面沿海地区偏向资本的程度明显高于内地,另一方面沿海地区和内地内部各省、市之间也不尽相同。平均而言,上海市的要素偏向指数最大,其次是江苏省、浙江省和广东省,沿海地区除福建、广西和海南以外,其余各省都在12%以上,偏向资本程度最高的前十个省(市、区)中,沿海地区占有九个,说明沿海地区技术进步偏向资本的程度较高。河南是内地资本偏向程度最高的省份,其次是四川,青海、宁夏技术进步偏向资本的程度最低,要素偏向指数低于10%,内地其余各省(市、区)偏向资本的程度多在11%-12%之间,明显低于沿海地区。关于全要素生产率增长率,上海领先,高达725%,接着是天津和北京,分别为577%和515%,增长率排名前十位的省份,沿海地区同样占了九个。内地内部不同地区之间差异较大,新疆全要素生产率增长率在全国排名第六位,为428%,高于江蘇、广东等沿海省份,贵州、甘肃全要素生产率增长率在全国最低,甘肃仅为062%。内地全要素生产率增长率偏低,除新疆、内蒙古、黑龙江、宁夏、山西、青海以外,其余均低于3%。

再看图4,可以直观地得出以下结论:沿海地区和内地技术进步偏向资本程度差距逐渐缩小,沿海地区技术进步偏向资本的程度先上升后下降,内地变化过程则恰好相反,偏向资本的程度先下降后上升,拐点为2001年。要素偏向呈现以上变化差异的可能原因是对外开放政策实施后,沿海地区最先引进了国外先进技术,而国外技术进步多为资本偏向型。相反,内地既无引进国外先进技术的条件,也缺乏进行技术开发的资本和人才,所以这一阶段沿海地区技术进步偏向资本程度上升而内地逐年下降。为了缩小区域发展差距,实现地区间均衡发展,国家在2000年和2004年分别实施了西部大开发和中部崛起战略,增加了内地的资本等生产要素,随着沿海地区人工成本、租金等上升,产业在向内地转移的同时也给转入地带来了相应的技术进步,所以同期内地技术进步偏向资本的程度开始上升。沿海地区则由于资本要素边际报酬率递减规律及内地大量劳动力迁入,对资本偏向型技术进步需求减少,技术进步偏向资本的程度因此下降,且拐点同国家政策实施时间非常吻合。这也说明,国家政策是影响我国技术进步要素偏向的重要因素。

要素替代弹性。关于各省份代表年份的要素替代弹性如表4所示。各省份每年的要素替代弹性有变化,但是变化较小,差异也较小,且每年的要素替代弹性均小于1,集中分布在06-08之间。这一计算结果同其他学者的研究基本一致。于是本文理论分析的前提条件“资本-要素替代弹性小于1”得到验证,理论分析结论因此也更具可靠性。

(二)数据的平稳性检验

由于存在21个时间区间,跨度较大,所以在进行回归之前需要进行单位根检验,以考察样本数据的平稳性,避免伪回归或虚假回归。本文采用LLC、IPS、ADFFisher和PP-Fisher四个指标对数据的单位根进行检验,各变量单位根检验结果见表5。

变量的单位根检验结果显示,ecof、DBias、ts、fs、ms、fa和fm水平值均在1%统计水平上显著,说明本文所选数据是平稳的。接下来本文进一步采用Pedroni检验和Kao检验,取Panel ADF、Group ADF及ADF统计量,检验变量之间是否存在长期稳定性关系。结果如表6所示。

Pedroni检验和Kao检验各自统计量都在1%统计水平显著,表明各变量之间存在长期稳定的相关关系。综合单位根检验与协整检验结果,我们认为下一步可以进行估计和分析技术进步要素偏向对我国经济波动的影响。

(三)回归结果及分析

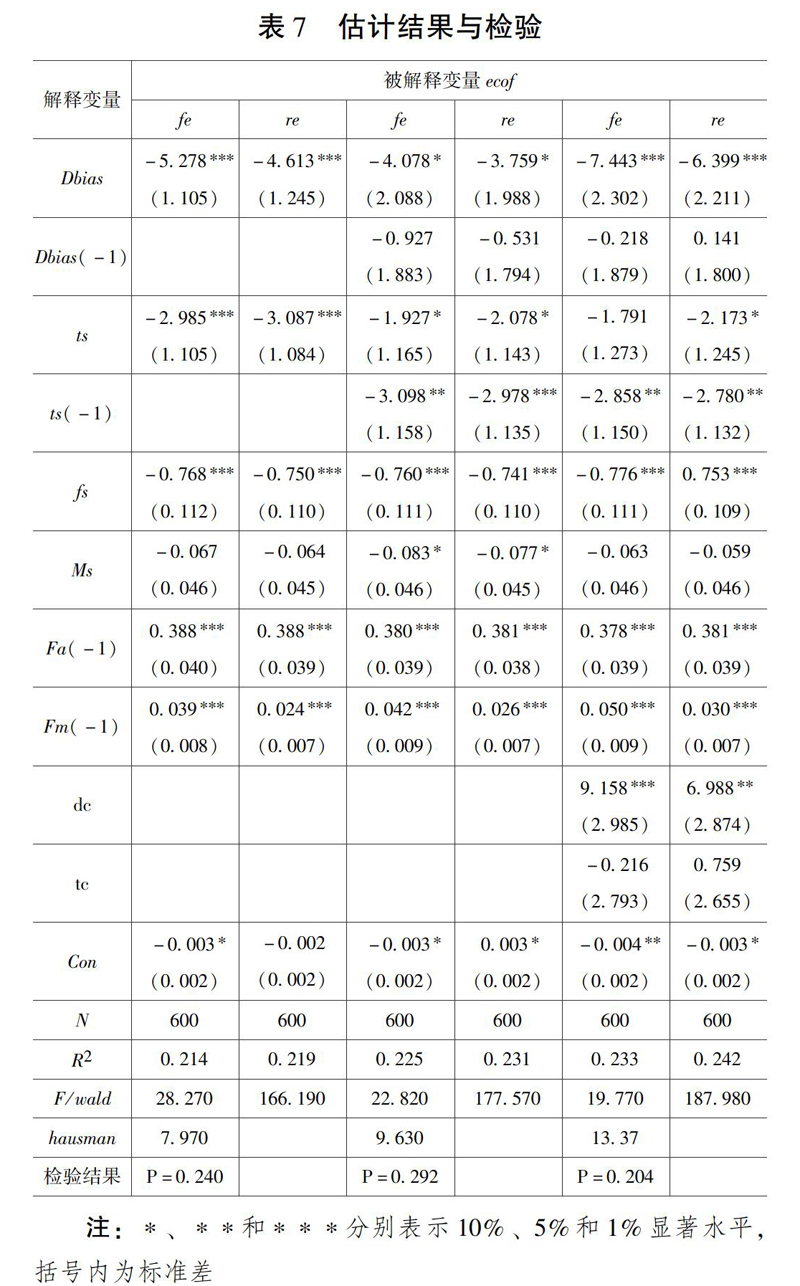

为了检验技术进步要素偏向波动对我国经济波动的具体影响,本文利用固定效应和随机效应模型进行估计,此后以hausman检验结果为依据,选择合适的回归模型。因模型(1)中各hausman检验均表明随机效应模型优于固定效应模型,故选择随机效应模型。回归结果见表7。

Dbias的系数为负值,且在1%显著水平上统计显著,说明技术进步要素偏向的变动同经济波动存在稳定负向关系。就当期而言,要素偏向波动1个单位,经济平均反向波动4613个单位,两者呈负相关关系,说明技术进步要素偏向的波动有利于熨平经济周期,起着缓解经济波动的作用。

在控制变量中,技术冲击(ts)同经济波动负相关,且具有滞后性。财政政策波动(fs)系数为负,同经济波动存在稳定且显著负向关系,说明我国采取的是逆经济周期财政政策,对经济运行起到了较好调控作用;相比而言,货币政策的作用效果并不显著。固定资产投资规模(fa)的变动系数为正,在1%水平上统计显著,表明固定资产投资规模的变动具有顺经济周期特征,对经济波动具有扩大作用。金融发展规模的波动(fm)系数为正,说明我国在省级层面上可能存在金融加速器效应。技术进步要素偏向金融危机的交互项系数为正,且在1%统计水平上显著,与此同时,技术进步增长率同金融危机的交互项系数不显著,说明金融危机是通过影响技术进步的要素偏向而非增长率,从而加剧经济波动的。

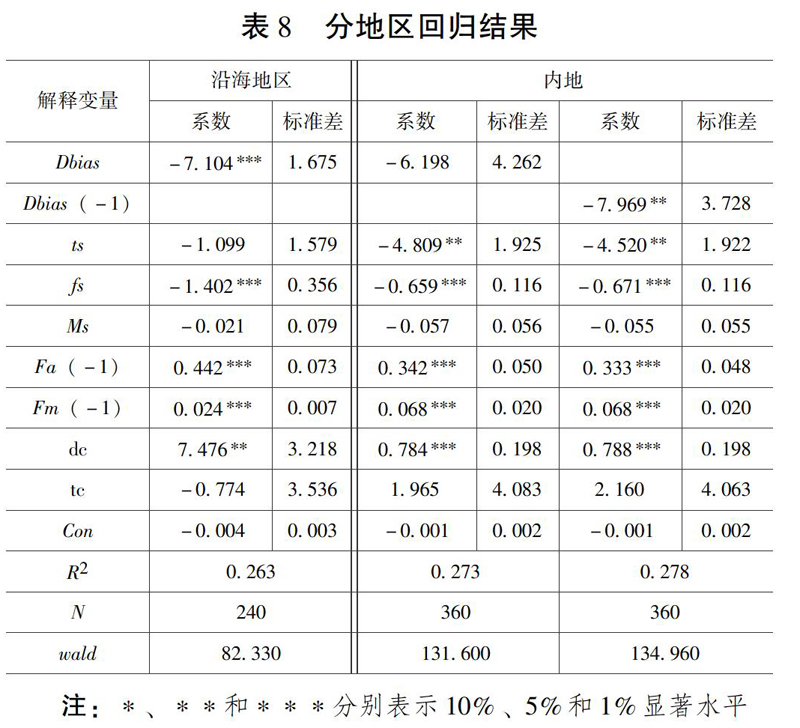

为了考察我国技术进步要素偏向对经济波动影响的空间差异,本文按照两大区域的划分(沿海和内地)分别对模型进行回归,估计结果如表8所示。技术要素偏向波动的系数均为负值,但是对沿海地区经济波动的影响体现在当期,对内地的影响则有滞后性。其可能原因是沿海地区市场相对较为完善,信息传播速度快,市场反应灵敏,技术进步要素偏向的变化能够在较短时间内作用于经济波动;相比之下,内地对技术进步要素偏向的变动反应时间则较长。就地域而言,金融危机也是通过影响技术进步的要素偏向而不是增长率,从而加剧经济波动的。其他变量的系数符号和显著性同全国范围的回归结果基本保持一致。

(四)稳健性检验

为了进一步验证技术进步要素偏向对我国经济波动的影响,同时消除模型设定对回归结果的影响,本文在静态模型中加入因变量滞后一阶构成动态面板模型。选择系统GMM估计法分地域对模型进行回归,估计结果见表9。为检验工具变量的有效性,采用过度识别约束检验,且选择hansen检验,原假设为不存在过度识别。另外Arellano-Bond检验用以检验模型残差项是否存在序列自相关,回归结果如表9所示。三个模型残差都在1%显著水平上存在一阶序列自相关但不存在二阶序列自相关(P值大于10%),并且hansen检验的P值均大于10%,表明模型滞后期数及工具变量的选择均合理有效。

动态面板数据模型回归结果同随机效应估计结果相比,不管是全国范围,还是沿海地区和内地,技术进步要素偏向波动(Dbias)的显著水平均无明显变化,同时各变量系数符号和显著性基本一致,说明静态面板数据模型的回归结果具有稳健性,技术进步要素偏向对经济波动具有稳健的影响。

五、研究结论

技术进步是经济波动的主要波动源之一,以前的研究多关注技术进步的增长率或绝对水平对经济波动的影響,对技术进步要素偏向对经济波动的影响研究较少。本文利用全国30个省、市、自治区1993-2013年数据,采用面板数据模型就技术进步的要素偏向对我国经济波动的影响进行了研究,结果表明:第一、“价格效应”是影响我国技术进步要素偏向变化的主要因素之一;第二、目前我国技术进步要素偏向整体偏向资本,且技术进步偏向资本程度的波动同我国经济的波动具有稳定的负向关系,说明技术进步要素偏向能起到熨平经济周期的作用,这种影响在内地具有一定滞后性。

党的十八届三中全会明确指出,要发挥市场对技术研发方向的导向作用,强化企业在技术创新中的主体地位。本文的研究结论对于缓减我国经济波动主要有两方面启发:一方面我们应充分尊重市场,目前我国资本-劳动要素替代弹性小于1,“价格效应”是影响技术进步要素偏向变动的主要因素之一,资本-劳动相对价格在其中起着至关重要的作用,所以发挥市场尤其是要素市场对价格的调节作用非常必要;另一方面在经济萧条时,政府可以对研发、引进和投入使用较高资本偏向型技术给予适当补贴,起到树标杆的作用,加快技术进步要素偏向的调整节奏,缩短萧条的时间长度,促进经济尽快复苏,缓减经济波动;当经济繁荣时,则对研发、引进和投入使用较低资本偏向型技术或者劳动偏向型技术的企业进行补贴奖励。

〔参考文献〕

〔1〕Hicks, J. R. The Theory of Wages〔M〕.London: Macmillan,1932.

〔2〕David, P. A., Klundert T. Biased Efficiency Growth and Capital-Labor Substitution in theU.S.,1899-1960〔J〕. American Economic Review, 1965(55): 357 -394; Wilkinson, M. Factor Supply and the Direction of Technological Change 〔J〕. American Economic Review,1968, 58(1): 120-128; Panik, M. J. Factor Learning and Biased Factor-Efficiency Growth in the United States, 1929-1966 〔J〕.International Economic Review, 1976(3): 733-739.

〔3〕Klump, R., McAdam, P., Willman, A. Factor Substitution and Factor-Augmenting Technical Progress in the United States: A Normalized Supply-Side System Approach〔J〕.Review of Economics and Statistics,2007, 89(1):183-192.

〔4〕戴天仕,徐现祥.中国的技术进步偏向〔J〕.世界经济,2010(1);邓明.技术进步偏向与中国地区经济波动〔J〕.经济科学,2015(1);杨振兵,邵帅,张诚.生产比较优势、棘轮效应与中国工业技术进步的资本偏向〔J〕.数量经济技术经济研究,2015(9);何小钢,王自力.能源偏向型技术进步与绿色增长转型——基于中国33个行业的实证考察〔J〕.中国工业经济,2015(2).

〔5〕Acemoglu, D. Directed Technical Change 〔J〕.Review of Economic Studies, 2002,69(4):781-809.

〔6〕何小钢,王自力.能源偏向型技术进步与绿色增长转型——基于中国33个行业的实证考察〔J〕.中国工业经济,2015(2);杨振兵,邵帅,张诚.生产比较优势、棘轮效应与中国工业技术进步的资本偏向〔J〕.数量经济技术经济研究,2015(9).

〔7〕Young, A. Labors Share Fluctuation, Biased Technology Change and the Business Cycle〔J〕. Review of Economics Dynamics,2004,7(4):916-931.

〔8〕陈师,赵磊.中国经济周期特征与技术变迁——中性、偏向性抑或投资专有技术变迁 〔J〕.数量经济技术经济研究,2009(4);吕朝凤,黄梅波.偏向性技术变迁、习惯形成与中国经济周期特征——基于RBC模型的实证分析 〔J〕.经济评论,2012(2);于尚艳,易小丽.偏向性技术变迁下的宏观经济波动与货币政策效应——基于DSGE模型的分析〔J〕.经济学家,2013(7).

〔9〕陈斌开,林毅夫.金融抑制、产业结构与收入分配〔J〕.世界经济,2012(1).

〔10〕单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952-2006年〔J〕.数量经济技术经济研究,2008(10).

〔11〕刘金全,范剑青.中国经济周期的非对称性和相关性研究〔J〕.经济研究,2001(5) .

〔12〕邵传林,王莹莹.金融市场化对地区经济波动的非线性平抑效应研究——来自省级层面的证据〔J〕.经济科学,2013(5).

〔13〕Ravn, M. O., Uhlig, H. Notes on Adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the Frequency of Observations 〔J〕. Review of Economics and Statistics, 2002(2):371-380.

〔14〕涂正革,肖耿.中国的工業生产力革命〔J〕.经济研究,2005(3):4-15.

〔15〕Battese E., Coelli T. Frontier Production Functions Technical Efficiency and Panel Data With Application to Paddy Famer in India〔J〕. Journal of Productivity Analysis,1992(3):153-169.

〔16〕Diamond P.A. Disembodied Technical Change in a Two-sector Model〔J〕.Review of Economic Studies, 1965(1):93-120.

〔17〕Kumbhakar. S. C., Lovell. C. A.. Stochastic Frontier Analysis〔M〕.Cambridge University Presss,2000.

〔18〕郝枫.超越对数函数要素替代弹性公式修正与估计方法比较〔J〕.数量经济技术经济研究,2015(4).

(责任编辑:张琦)

- 做好医院档案管理信息化建设的方法

- 对人事档案专项审核工作探析

- 如何提高图书资料管理人员综合素质的探讨

- 新时期对图书管理信息化建设的探讨

- 浅析图书馆微信公众平台定位及内容推送

- 公共图书馆与实体书店合作新模式

- 探析大数据平台的智慧图书馆信息服务模式

- 简析全民阅读背景下公共图书馆地方文献的阅读推广

- 初探电子档案存储技术

- 信息网络对图书馆外借服务工作的影响探讨

- 贵州省非物质文化遗产博览馆“动态”展示转型之路探索

- 关于工会档案管理存在的若干问题探讨

- 高校图书馆图书微信公众平台服务探索

- 简评《富顺县志》

- 图书管理中管理员素质提升的策略分析

- 基于数字学习新发展的图书馆创新服务探索

- 关于新时期人事档案管理信息化建设探析

- 浅析高等职业院校图书馆图书流通控制

- 面向云时代的图书资料管理本体构建技术

- 谈我国流动人员人事档案管理的现状与对策

- 基于图象模式识别的数字图书资料修复及应用

- 博物馆陈列设计风格的多元化问题研究

- 做好新时期采供血机构档案管理工作初探

- 着力提升新时代基层档案工作水平的思考

- 简述信息化环境下高校人事档案管理的创新

- pocketchange

- pocket change

- pocketed

- pocketer

- requotes

- requoting

- rerack

- reracked

- reracking

- reracks

- re-radiate

- reradiation

- rerail

- reraise

- re-raise

- reraised

- reraises

- reraising

- reran

- rerate

- rerating

- rereading

- rereadings

- rereads

- rerecorded

- 叹点

- 叹爱

- 叹空调

- 叹绝

- 叹美

- 叹羡

- 叹老嗟卑

- 叹老嗟穷

- 叹苦经

- 叹蜡

- 叹观止

- 叹观止矣

- 叹词

- 叹词“啊”与语气助词“啊”

- 叹词句

- 叹词性非主谓句

- 叹词段

- 叹词的附类

- 叹词零句

- 叹词非主谓句

- 叹诧

- 叹语辞

- 叹诵

- 叹赏

- 叹赏吟诵