熊勇清 王溪

摘要?作者将新能源汽车产业政策区分为“扶持性”和“门槛性”两类,以114家新能源汽车上市公司的面板数据为样本,运用双重差分法分析了两类政策对于突破式创新与渐进式创新的激励效果及其差异性。研究发现:①“扶持性”政策存在较强的技术创新激励偏向,对渐进式创新的激励更灵敏;“门槛性”政策对于突破式、渐进式创新激励的灵敏性和显著性差异较小且“门槛性”政策激励效果的显著性高于“扶持性”政策。②市场势力对“扶持性”政策的激励效果具有较强的调节作用,对于突破式创新激励的显著性和灵敏性均表现为提升性影响,对于渐进式创新激励的显著性表现为提升性影响,但对灵敏性表现为一定的降低性影响。市场势力对于“门槛性”政策激励效果的调节作用不明显。③政策惠及度对“扶持性”政策的激励效果具有较强的调节作用,对突破式创新激励的显著性和灵敏性均表现为提升性影响,对渐进式创新激励显著性的影响不明显,灵敏性表现为一定的降低性影响。政策惠及度对“门槛性”政策激励效果的显著性具有较强的调节作用,对于突破式及渐进式创新激励的显著性均表现为提升性影响,但没有明显影响该政策对两类技术创新激励的灵敏性。新能源汽车产业政策应注重“扶持性”与“门槛性”政策的互补协同,并进一步强化“门槛性”政策的作用;应重视政策工具与市场力量的共生互补,依据市场势力确定“扶持性”政策的激励对象,对所有的新能源汽车企业进行无差异的“门槛性”政策激励;还应注重提升“扶持性”“门槛性”政策的公平性与均衡性。

关键词?“扶持性”政策;“门槛性”政策;技术创新;政策惠及度;市场势力

中图分类号?F204?文献标识码?A文章编号?1002-2104(2020)11-0098-11?DOI:10.12.62/cpre.20200636

發展新能源汽车产业是加速中国汽车工业转型的重大战略选择,尽管产业政策一直以来饱受争议[1],但由于新能源汽车产业尚处于“商业化示范阶段”[2],面临着技术创新周期长、风险大[3],并存在较强正外部性[4]等诸多现实情况,积极发挥产业政策的促进作用是世界各国发展新能源汽车等新兴产业的普遍选择[5]。中国近年来先后推出了一系列新能源汽车产业政策,在新能源汽车市场培育过程中发挥了积极作用,然而对于新能源汽车企业技术创新的促进效果十分有限[6]。为进一步提高新能源汽车产业政策在促进技术创新过程中的“精准性”,至少有两个方面的问题有必要给予高度关注:

首先,新能源汽车产业政策可分为两类,一类是以激励为手段的“扶持性”政策,主要是通过“财政补贴”“税收优惠”等方式为新能源汽车产业的发展提供资金、市场等方面的支持[7];另一类是以约束为手段的“门槛性”政策,主要是通过“技术标准”“环境标准”等方式为新能源汽车产业的竞争提供规范化的营商环境[6]。新能源汽车产业政策是提升新能源汽车企业技术创新水平的催化器[5],由于“扶持性”与“门槛性”政策的作用机理不完全相同,这两类政策对于新能源汽车企业技术创新的激励效果也必然存在差异,为更好地促进企业的技术创新水平,新能源汽车产业政策的实施究竟是以“扶持性”为主,抑或以“门槛性”为主?亟待理论界给出可靠的事实依据。

其次,新能源汽车产业政策的创新激励效果不仅与政策类型密切相关,同时也与政策实施方式、实施对象(企业)的现有基础密切相关。从政策实施方式来看,“政策惠及度”反映了政策激励总额在激励对象间的分布方式,刻画了政策的集中性与公平性[8]。在政策扶持总量不变的情况下,政策激励总额分配的集中度对激励效果存在较大影响[9]。从政策实施对象来看,“市场势力”反映了企业间的有效竞争,可衡量企业对市场的控制能力[10]。市场势力是影响企业技术创新活动的重要因素,其影响了企业的技术创新活动决策并很大程度上决定了技术创新活动质量[11]。

针对以上问题,本研究以114家新能源汽车上市公司的面板数据为样本,运用双重差分法开展相关分析研究,并从三方面进行探索:其一,以“扶持性”与“门槛性”政策对微观企业的创新激励效果为切入点,以弥补现有研究对“门槛性”政策关注不足的缺憾。其二,以显著性与灵敏性特征为视角,多角度对比分析两类政策的创新激励效果,以弥补政策激励效果评价单一的缺憾。其三,纳入市场势力与政策惠及度概念,从企业内、外部更加全面地刻画“扶持性”与“门槛性”政策的创新激励效果,为提升新能源汽车产业政策创新激励效果的“精准性”提供决策参考。

1?文献综述与理论分析

1.1?文献综述及评价

已有文献关于新能源汽车产业政策与技术创新的关系研究,主要集中在两个方面:

(1) 新能源汽车产业政策技术创新激励效果的比较分析。现有研究多将新能源汽车产业政策划分为“供给侧”“需求侧”[12]或“功能性”“选择性”产业政策[13],这些类型的政策基本上可以归属为“扶持性”政策。理论界针对此类政策存在诸多争议:部分学者认为“扶持性”政策很重要,如Kim等[14]指出“供给侧”政策能降低技术创新成本,提升企业技术创新动力。也有部分学者认为“扶持性”政策会阻碍企业提升技术创新水平,如Dosi[15]认为“功能性”政策无法提供利基市场以保护新兴产业在示范推广前期避免和已有技术体系的正面竞争。

为克服“扶持性”政策实施过程中的缺陷,近年来中国大力推广技术标准、环境规制等“门槛性”政策,但是理论界对该类政策也存在不同观点。部分学者认为“门槛性”政策有利于提升企业技术创新水平,如白雪洁等[16]指出技术标准的制定可降低企业逆向选择风险进而提升其技术创新水平;Miguel等[17]指出环境规制有效提升了企业的技术创新水平;也有部分学者认为“门槛性”政策会抑制企业的技术创新活动,如江飞涛和李晓萍[18]认为准入门槛将会使大企业因缺乏竞争压力而丧失技术创新动力,抑制其技术创新活动。

(2)新能源汽车产业政策激励效果的影响因素。现有研究多从企业异质性和政策工具两方面,分析政策创新激励效果的差异性。针对企业异质性,主要从企业产权性质、年龄、财务状况及政商关联等静态角度分析其对政策激励效果的影响。如Choi等[19]认为,政策对民营企业的创新激励效果更强;唐荣等[8]指出政策更能激发年轻企业的技术创新动力;Melitz[20]认为政策对财务状况较好的企业具有更强的激励效果;Gordon等[21]指出政商关联能为企业带来便利政策,但关联度过高易造成寻租进而削弱企业的创新动力。针对政策工具,现有研究主要从政策手段及政策激励程度分析其对政策激励效果的影响。如Guellec等[22]认为“税收优惠”、“低息贷款”政策比“财政補贴”的激励效果更强;余明桂等[23]指出政策对重点鼓励行业中企业的激励效果高于一般鼓励行业中的企业;Irani等[24]认为同样在低政策强度下,供给侧政策的创新激励效果强于需求侧政策。

1.2理论分析与概念模型

(1)“扶持性”与“门槛性”政策的功能比较。两类政策的作用机理不完全相同:“扶持性”政策以正面激励为主可通过“财政补贴”“税收优惠”等方式快速聚集要素资源,降低技术创新成本[13];同时通过降低成本,该政策可在短期内扩大市场规模,有效培育新能源汽车市场[25]。“扶持性”政策也存在一些缺憾:“扶持性”政策为企业提供了一定的资源获取优势,但政府与企业间的信息不对称容易诱发企业对该政策形成依赖[26],导致逆向选择风险,致使部分企业将技术创新资金挪作他用或造成技术创新活动求快不求好、求量不求质[27];同时“扶持性”政策激励的针对性较弱,不仅对研发环节进行激励还对生产环节进行激励,易造成低水平的重复性创新从而导致技术创新的低端锁定[28]。

“门槛性”政策偏重于对企业某些行为的禁止或约束,以实现企业的优胜劣汰、资源的优化再配置[19]。不同于“扶持性”政策的专向性,“门槛性”政策对新能源汽车企业提出同等的约束标准,以企业的行为而非身份为依据引导更多具有相关资质的企业进入市场,提升企业间的竞争与技术创新动力[29];同时“门槛性”政策还可通过监管企业的技术创新行为弱化逆向选择风险[30]。“门槛性”政策也存在一定的缺憾:在该政策的实施过程中,政府容易越俎代庖,人为地选出“行业中的赢家”,没有让市场发挥主导作用设定产业的准入门槛[8]。

(2)两类政策作用中的调节性因素。市场势力与政策惠及度反映了企业所面对的市场环境与政策环境的变化,动态地影响了政策激励效果,因此有必要针对市场势力与政策惠及度对政策激励效果的调节影响展开研究。从“市场势力”方面来看,市场势力是市场竞争在企业层面的集中体现[31]。市场势力对技术创新活动具有关键作用:市场势力越强,企业越占据资源与信息优势,能准确地了解行业状况,从而提升创新效率[32];但过高的市场势力也会使企业产生惰性,削弱其技术创新动力[33]。因此,依据市场势力确定政策激励对象具有重要影响。相关研究表明[28],政府依据市场势力因势利导地对技术创新先行者的外部性进行补偿才能使潜在的比较优势转为真正的比较优势,提升政策激励效果。

从“政策惠及度”方面来看,政策惠及度刻画了是以竞争性还是集中性的方式实施政策激励,主要衡量政策激励总额在企业间的分布是否均衡[8]。政策惠及度越高,表明激励总额在激励对象间的分布越均衡,而政策惠及度越低,表明分布越集中。相关研究表明,若以“差别对待”的方式给予个别企业丰富的政策资源,易导致寻租活动,降低企业的技术创新水平[19];而若以“平均主义”的方式将政策激励总额分布给各企业,则可能产生搭便车现象,造成激励不足[8]。因两类政策的性质与作用机理不同,故各自所匹配的政策惠及度也可能存在差异,不同的政策惠及度可能导致政策激励效果不同。

2?研究方法与模型构建

2.1?研究方法与样本选择

双重差分法(difference-in-difference,DID)是广泛应用于政策效果评价的研究方法[34]。本研究应用该方法将样本企业分为受到政策支持的“处理组”(取值为1)及未受到政策支持的“对照组”(取值为0),通过对比政策实施前后两组样本企业的技术创新产出变化差异来验证政策的创新激励效果。本研究以2007—2018年间新能源汽车领域的144家上市公司为研究样本,删除ST类企业及专利申请数量小于1的企业,共采集了116个研究样本,剔除数据缺失项后最终形成1 310个样本观测值。自2009年新能源汽车产业被确立为战略性新兴产业,各省纷纷出台了一系列“扶持性”与“门槛性”政策,因此,本研究将2009年作为新能源汽车产业政策的实施元年,以2007—2018年为政策的时间窗口(记为tit),对受到政策激励的企业在激励当年及以后取值为1,否则为0。

2.2?模型构建与变量定义

2.2.1?模型构建

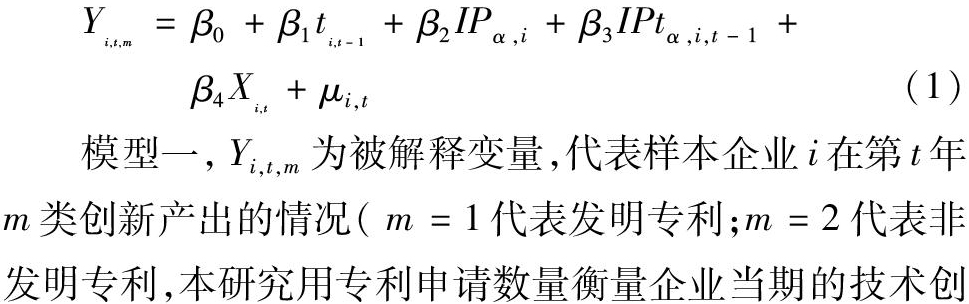

为考察两类政策的激励效果,考虑到政策激励效果有滞后性,将两类政策滞后一期,构建基准计量模型一。

模型一,Yi,t,m为被解释变量,代表样本企业i在第t年m类创新产出的情况(m=1代表发明专利;m=2代表非发明专利,本研究用专利申请数量衡量企业当期的技术创新水平,故无需对其进行滞后一期的处理);IPα,i为产业政策的实施情况(α=1代表“扶持性”政策,α=2代表“门槛性”政策);ti,t为政策实施时间;IPα,i×ti,t-1是核心解释变量政策效果交互项(其中系数3为政策对技术创新的激励系数);Xi,t为控制变量,μi,t为随机误差项。

考虑到“扶持性”与“门槛性”政策的创新激励效果可能存在相互影响,在模型(1)中加入两类政策交互项,构建模型二:

为探求市场势力的调节作用,参照Aghion等[35]学者的做法引入市场势力与政策效果交互项,在模型一的基础上构建模型三:

模型三,Competitioni1t为市场势力,IPα,i×ti,t×Competitioni,t为政策效果与市场势力的交互项。

在模型一的基础上引入政策惠及度(Dis_IPα,i,t),衡量政策激励总额在企业间的分布是否均衡,探究政策惠及度对政策激励效果的调节作用,构建模型四:

为判断“扶持性”与“门槛性”政策激励效果随时间产生的变化,验证两类政策的灵敏性,将模型一中的政策效果交互项分解为政策实施的10个年份,构建动态效应模型五:

2.2.2?变量定义与识别

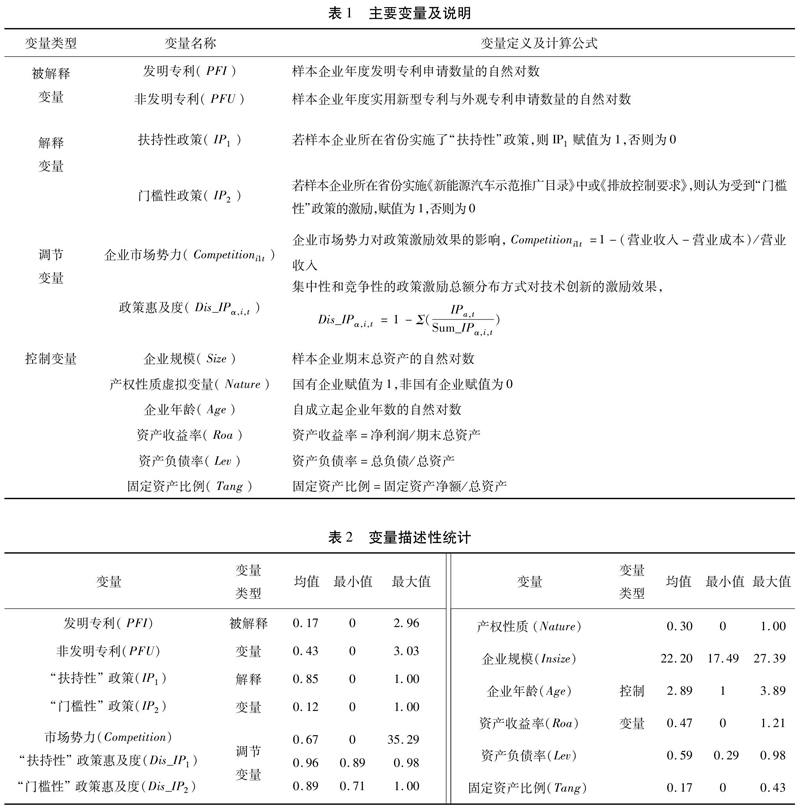

借鉴相关研究成果[36],分别对“扶持性”与“门槛性”政策及技术创新指标进行识别定义,相关变量及说明如表1。

(1)被解释变量。政策对技术创新的激励直接体现为专利申请数量的增加,可用专利申请数量衡量两类政策的激励效果[37-38]。技术创新分为突破式与渐进式创新[28],本研究用发明专利、非发明专利的申请数量分别衡量企业的突破式与渐进式技术创新水平。

(2)解释变量。借鉴已有研究[28],将针对新能源汽车企业的政策文件中含有“补贴”“税收”及“奖励”等字眼的划为“扶持性”政策,将含有“准入”“标准”及“规范”等字眼的划为“门槛性”政策。若企业在时间窗口内受到“扶持性”政策的激励,则IP1赋值为1,否则为0;受到“门槛性”政策的激励,则IP2赋值为1,否则为0。

(3)调节变量。现有研究多用勒纳指数来衡量市场势力(competition)[29],但因企业年报中未披露边际成本数据,致使传统的勒纳指数较难度量。本研究参考Peress[31]的做法,定义勒纳指数(Lerner)=(营业收入-营业成本)/营业收入。勒纳指数是对市场竞争的反向度量,本研究用(1-Lerner)近似地衡量市场势力。

政策惠及度(Dis_IP)是政策集中度的反向指标,体现了政策激励总额在激励对象间的分布是否均衡。参照现有研究[29],用赫芬达尔指数(Herf_IPα,i,t)度量政策集中度(Herf_IPɑ,t),集中度越小,说明政策分布越均衡。政策惠及度变量的计算公式如下:Dis_IPαt=1-Herf_IPα,t。

(4)控制变量。企业技术创新水平与企业年龄、规模、产权性质等基础信息及盈利能力、经营风险与固定资产投资等运营信息密切相关[39]。借鉴黎文靖[26]、苏昕等[40]学者的研究,用总资产金额的对数衡量企业规模,成立年数的自然对数衡量企业年龄,用虚拟变量衡量企业的产权性质,并用资产收益率(Roa)、资产负债率(Lev)及固定资产比例(Tang)等指标衡量企业的盈利能力、经营风险与固定资产投资。

2.2.3变量描述性统计

对样本变量进行描述性统计,结果如表2。

(1)新能源汽車企业的技术创新多偏重于渐进式创新,且技术创新能力参差不齐。表2中发明专利与非发明专利的均值分别为0.17与0.43,表明新能源汽车企业的技术创新多为渐进式创新;发明与非发明的最小值均为0,最大值分别为2.96、3.03,表明企业间的技术创新水平存在较大差异。

(2)目前中国新能源汽车产业政策以“扶持性”为主。“扶持性”“门槛性”政策的均值分别为0.85与0.12,表明目前中国新能源汽车产业政策以“扶持性”政策为主,较少运用“门槛性”政策。市场势力的均值为0.67,表明该产业的市场集中性较弱,产业竞争性较强。“扶持性”与“门槛性”政策惠及度的均值较高,分别为0.96、0.89且最大值与最小值间差异较小,表明两类政策激励总额在企业间的分布较均衡。

3实证结果与分析讨论

3.1平行趋势检验

要实现DID模型的有效性,需使处理组与对照组在专利申请发展趋势上满足“平行趋势”假设。通过对实施新能源汽车政策前两年(2007—2008)的政策效果交互项进行回归,得出2007—2008年政策效果交互项对发明专利的系数分别为-0.032(p>0.05)和-0.001 6(p>0.05),对非发明专利的系数分别为-0.084 8(p>0.05)和-0.512 7(p>0.05),政策效果交互项均不显著。在政策实施前,处理组与对照组不存在明显差别,本研究用DID模型检验政策对企业专利申请数量的影响,符合共同趋势假设的前提条件。

3.2两类政策对技术创新激励效果差异的多维特征分析

3.2.1?显著性特征的差异

为探究“门槛性”政策的创新激励效果差异,运用双重差分法对政策效果(IPα,i×ti,t)进行回归分析,结果如表3。

“扶持性”政策激励的显著性弱于“门槛性”政策,且其激励效果存在偏向性,更多地激励渐进式创新;“门槛性”政策则能显著激励突破式与渐进式创新,两类政策间存在相互作用,“门槛性”政策能弱化“扶持性”政策的逆向选择风险。表3数据显示,“扶持性”政策效果变量(IPα,i×ti,t,α=1)对发明专利的激励不明显,对非发明专利的激励显著为正,系数为0.088 1;“门槛性”政策效果变量(IPα,i×ti,t,α=2)对两种专利的影响均显著为正,系数分别为0.354 4、0.344 8;政策交互项对发明专利与非发明专利均在1%的水平上显著为正,系数分别为0.434 5、0.721 4。数据表明“门槛性”政策比“扶持性”政策更能显著激励企业的技术创新,且不存在激励偏向。显著性特征存在差异的原因可能在于:信息不对称下“扶持性”政策激励易造成企业的逆向选择风险,导致其偏向于进行更容易实现的渐进式创新;而“门槛性”政策通过技术标准要求倒逼企业提升技术创新水平,且政策相互作用能弱化“扶持性”政策的逆向选择风险,有效提升产业政策的创新激励效果。

3.2.2灵敏性特征的差异

为验证政策创新激励效果的灵敏性,对两类政策激励效果的动态效应进行回归分析,结果如图1。

“扶持性”政策存在较强的创新激励偏向,对渐进式创新的激励更灵敏;“门槛性”政策对两种技术创新激励的灵敏性差异较小。首先,针对“扶持性”政策激励效果的灵敏性特征分析。图1(a)显示:“扶持性”政策实施第7年(2015年)对发明专利在5%的水平上显著为正,开始发挥激励效果,激励的灵敏性并未明显增强,表明该政策对突破式创新激励的灵敏性较弱;该政策在实施当年对非发明专利就在5%的水平上显著为正开始发挥激励效果且呈逐年稳步增强趋势,表明该政策对渐进式创新的激励更灵敏。其次,针对“门槛性”政策激励效果的灵敏性特征分析。图1(b)显示:“门槛性”政策自实施第3年(2011年)就对发明专利在1%的水平上显著为正开始发挥激励效果,且其激励效果的灵敏性呈波动式增强趋势,表明该政策能灵敏地激励突破式创新,仅有两年时滞期,且灵敏性逐年增强;该政策自实施第4年(2012年)对非发明专利的激励效果在1%的水平上显著为正开始发挥激励效果,后续年份其激励效果始终显著为正且呈波动式增强趋势,存在三年的滞期,且灵敏性逐年增强。

3.2.3?稳健性检验

通过“滞后一期变量”和“PSM-DID检验”验证实证结果的稳健性,结果如表4。

(1)滞后一期变量。考虑到政策的激励效果具有滞后性,进行稳健性检验时将自变量滞后一期,结果如表4。“扶持性”政策对发明专利的激励效果不明显,对非发明专利的影响显著为正,系数为0.082 8。“门槛性”政策对发明与非发明专利均显著为正,系数分别为0.580 4、0.438 2。表明“扶持性”政策的激励效果不佳,而“门槛性”政策则能有效激励两种创新。滞后一期后核心变量的显著性与模型一中的回归结果基本一致,本研究的上述结论具备稳健性。

(2)PSM-DID检验。为克服系统性差异,降低双重差分估计的偏误,进一步用PSM-DID方法进行稳健性检验[41]。运用PSM模型进行样本匹配,以新能源汽车政策(“扶持性”、“门槛性”)及控制变量作为匹配变量,采用最近邻匹配法进行一对一匹配,然后对模型一进行估计,估计结果见表4。“扶持性”政策对发明专利的激励效果不明显,对非发明专利的影响显著为正,系数为0.136 0;“门槛性”政策对发明与非发明专利均显著为正,系数分别为0.346 0、0.325 0;表明“门槛性”政策创新激励效果的显著性高于“扶持性”政策,上述主要结论稳健可靠。

3.3?市场势力、政策惠及度对两类政策激励效果的调节作用分析

3.3.1?市场势力对两类政策激励效果的调节作用

(1) 市场势力对政策激励效果显著性特征的调节作用。忽略市场势力时,“扶持性”政策的创新激励效果不佳,可能只有协调政策力量与市场力量才能有效发挥该政策的激励效果。为进一步验证,对市场势力(Competitioni,t)变量进行回归,可知市场势力对两种专利均显著为正,系数分别为0.017 3、0.679 0,表明市场势力的增强能提升企业技术创新水平。纳入市场势力与政策效果的交互项(Competitioni,t×IPɑ,i×ti,t)并进行回归分析,以检验市场势力对两类政策激励效果显著性特征的调节作用回归结果(见表5)。

市场势力更好地调节了“扶持性”政策激励效果的显著性特征,其有效地提升了该政策创新激励效果的显著性;但没有明显调节“门槛性”政策激励效果的显著性。从表5可知,“扶持性”政策对发明与非发明专利激励效果的显著性在10%的水平上受到市场势力的调节,系数分别为0.085 8、0.734 2;市场势力对“门槛性”政策激励效果显著性的调节作用不明显。只有依据市场势力对相应企业进行“扶持性”政策激励,才能有效提升激励效果的显著性。若对所有企业进行“扶持性”政策激励,则可能造成“搭便车”现象,削弱企业的技术创新动力,进而影响该政策的激励效果;而“门槛性”政策的实施则应“不偏不倚”,对所有企业定下技术创新“门槛性”要求,从而倒逼其进行技术创新,一定程度地改善其技术创新偏向,纠正部分企业技术创新求量不求质的缺陷。

(2)市场势力对政策激励效果灵敏性特征的调节作用。为验证市场势力对政策激励效果灵敏性特征的调节影响,对其调节作用进行动态效应回归分析(见图2)。

市场势力更好地调节了“扶持性”政策激励效果的灵敏性特征,提升了该政策对突破式创新激励的灵敏性,降低了对渐进式创新激励的灵敏性;没有明显调节“门槛性”政策激励效果的灵敏性。首先,针对市场势力对“扶持性”政策激励灵敏性的调节作用分析。图2(a)显示:在市场势力调节下,“扶持性”政策在实施第4年(2012年)开始发挥对发明专利的激励作用,且激励效果逐年增强,在实施第7年(2015年)开始发挥对非发明专利的激励效果且未呈现逐年增强趋势,表明市场势力有效地调节了“扶持性”政策的技术创新激励偏向,对于突破式创新激励的灵敏性表現为提升性影响,对于渐进式创新激励的灵敏性表现为一定的降低性影响,依据市场势力针对性地实施“扶持性”政策更能优化资源配置,对渐进式创新激励产生挤出效应,更快速集中地激励突破式创新。其次,针对市场势力对“门槛性”政策激励灵敏性的调节作用分析。图2(b)显示:在市场势力调节下,“门槛性”政策仍然在2011年开始发挥对发明专利的激励效果,在2012年开始发挥对非发明专利的激励效果,激励效果的灵敏性特征未发生明显变化,“市场势力”对该政策激励效果的灵敏性特征影响不大。

3.3.2?政策惠及度对两类政策激励效果的调节作用

(1) 政策惠及度对政策激励效果显著性特征的调节作用。分别对两类政策与其政策惠及度的交互项(Dis_IPɑ,i,t×IPɑ,i×ti,t)进行回归分析,以检验政策惠及度对两类政策激励效果显著性特征的调节作用(见表6)。

政策惠及度更好地调节了“门槛性”政策激励效果的显著性特征,其有效提升了该政策激励效果的显著性;没有明显调节“扶持性”政策对渐进式创新激励的显著性,但有效提升了该政策对突破式创新激励的显著性。从表6可知,“扶持性”政策对发明专利激励效果的显著性在5%的水平上受到该政策惠及度的调节,系数为0.140 7,其政策惠及度对非发明专利的调节效果不明显;“门槛性”政策对发明与非发明专利激励效果的显著性在1%的水平上受到“门槛性”政策惠及度的调节,系数分别为0.766 4、0581 3。表明政策惠及度越高,两类政策激励总额的分布越均衡越能有效提升政策激励效果的显著性,且更能提升“门槛性”政策的激励效果,原因可能在于均衡的“扶持性”政策能一定程度避免将有限的资源集中于少数车企, 增强企业竞争意识,降低补贴依赖风险,从而提升技术创新水平,而均衡的“门槛性”政策则可通过营造公平稳定的技术创新环境来提升企业的技术创新水平。

(2)政策惠及度对两类政策激励效果灵敏性特征的调节作用。为验证政策惠及度对“扶持性”“门槛性”政策技术创新激励灵敏性特征的调节影响,对其调节作用进行动态效应回归分析(见图3)。

政策惠及度更好地调节了“扶持性”政策激励效果的灵敏性,其有效提升了该政策对突破式创新激励的灵敏性,降低了对渐进式创新激励的灵敏性;政策惠及度对“门槛性”政策激励灵敏性的调节作用不明显。首先,针对政策惠及度对“扶持性”政策激励效果灵敏性的调节作用分析。图3(a)显示:在市场势力调节下,该政策在实施当年就能发挥对发明专利的激励效果,但于政策实施的第5年(2013年)才开始发挥对非发明专利的激励效果。其次,针对政策惠及度对“门槛性”政策激励效果灵敏性的调节作用分析。图3(b)显示:市场势力调节下该政策仍然在2011、2012年开始发挥激励效果,表明政策惠及度对“门槛性”政策激励灵敏性的调节作用不明显。

4?研究结论与政策启示

本研究以新能源汽车企业为研究对象,运用双重差分法从显著性与灵敏性两方面对“扶持性”与“门槛性”政策对突破式与渐进式创新的激励效果进行对比分析,研究发现:①“扶持性”和“门槛性”政策的创新激励效果在显著性和灵敏性特征方面存在差异:“扶持性”政策的创新激励存在偏向性,其对渐进式创新激励的显著性与灵敏性更强;“门槛性”政策的创新激励效果不存在偏向性,能均衡地激励两类技术创新且“门槛性”政策激励的显著性高于“扶持性”政策。②“市场势力”对“扶持性”政策的激励效果具有较强的调节作用,对突破式创新激励的显著性和灵敏性均有提升性影响,对渐进式创新激励的显著性表现为提升性影响,但对灵敏性表现为一定的降低性影响,“市场势力”对“门槛性”政策激励效果的调节作用不明显。③“政策惠及度”对“扶持性”政策激励效果具有较强的调节作用,对突破式创新激励的显著性和灵敏性均表现为提升性影响,对渐进式创新激励的显著性影响不明显,对渐进式创新激励的灵敏性表现为一定的降低性影响。“政策惠及度”对“门槛性”政策的激励效果有较强的调节作用,对突破式创新与渐进式创新激励的显著性均表现为提升性影响,对于两种创新激励灵敏性的调节作用不明显。

主要政策启示有三个方面:

第一,新能源汽车产业政策应注重“扶持性”与“门槛性”政策的互补协同,并进一步强化“门槛性”政策的作用。中国新能源汽车产业政策目前较偏重于“扶持性”政策,但是该政策的创新激励效果不明显,而“门槛性”政策具备较强的激励效果。应积极推动新能源汽车产业政策转型升级,实现“扶持性”与“门槛性”政策的互补协同,并加大“门槛性”政策的实施力度,有效促进市场机制对新能源汽车企业准入与退出的选择。

第二,新能源汽车产业政策激励对象的选择应注重视政策工具与市场力量的共生互补,“扶持性”政策应将市场势力较强的企业作为激励重点,“门槛性”政策则应注重对所有企业的无差异性要求。实施“扶持性”政策时,应注重结合市场机制挑选出市场势力较强、发展前景较好的企業进行扶持,以提高资源配置效率与精准度,避免造成“搭便车”现象,扭转“扶持性”政策激励偏向,提升该政策的创新激励效率;实施“门槛性”政策则应坚持“普适性”原则,对所有企业提出技术标准、环境标准等要求,提升产业的技术创新底线,激励其提高技术创新质量以更好地进入该产业,促进产业的创新发展。

第三,新能源汽车产业政策应进一步提高政策惠及度,注重“扶持性”与“门槛性”政策实施的公平性与均衡。不仅可以调节“扶持性”政策对技术创新激励的偏向性,更多地促进突破式创新。同时,也有利于缓解新能源车企的补贴依赖症,并减少国际贸易“公平性”的争议,通过营造公平稳定的技术创新环境来促进新能源汽车企业技术创新水平的持续提升。

参考文献

[1]王克敏, 刘静, 李晓溪. 产业政策、政府支持与公司投资效率研究[J]. 管理世界, 2017 (3): 113-124,145,188.

[2]熊勇清, 陈曼琳. 新能源汽车需求市场培育的政策取向:供给侧抑或需求侧[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(5): 129-137.

[3]HSU P H, TIAN X , XU Y. Financial development and innovation:cross-country evidence[J]. Journal of financial economics , 2014, 112(1): 116-135.

[4]CORNAGGIA J, MAO Y, TIAN X, et al. Does banking competition affect innovation[J]. Journal of financial economics, 2015, 115(1): 189-209.

[5]曹平, 王桂军. 选择性政策、企业创新与创新生存时间:来自中国工业企业数据的经验证据[J]. 产业经济研究, 2018(4): 26-39.

[6]KERN F, ROGGE K S, HOWLETT M. Policy mixes for sustainability transitions: new approaches and insights through bridging innovation and policy studies[J]. Research policy, 2019, 48(10): 103832.

[7]LI Z H, LIAO G K, WANG Z Z,et al. Green loan and subsidy for promoting clean production innovation[J]. Journal of cleaner production, 2018, 187: 421-431.

[8]唐榮, 顾乃华, 谭周令. 政策、市场结构与企业价值链定位[J]. 产业经济研究, 2019(1): 12-26.

[9]BROLLO F T, NANNICINI R, PEROTTI G, et al. The political resource curse[J]. American economic review, 2013, 103(5): 783-794.

[10]AGHION P, DEWATRIPONT M, DU L, et al. Industrial policy and competition[J]. Social science electronic publishing, 2015, 7(4): 1-32.

[11]PAUL H, DIRK C. Estimating the causal effect of R&D subsidies in a pan-European program[J].Research policy, 2019,48(1):115-124.

[12]JIANG C, ZHANG Y, BU M, et al. The effectiveness of government subsidies on manufacturing innovation: evidence from the new energy vehicle industry in China[J]. Sustainability, 2018, 10(6): 1692-1702.

[13]马少超, 范英. 基于时间序列协整的中国新能源汽车政策评估[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(4): 117-124.

[14]KIM W, LEE J D. Measuring the role of technology-push and demand-pull in the dynamic development of the semiconductor industry: the case of the global DRAM market[J]. Journal of applied economics, 2009, 12(1): 83-108.

[15]DOSI G. Procedures and micro-economic effects of innovation[J]. Journal of economic literature, 1988, 26(3): 1120-1171.

[16]白雪洁, 孟辉. 新兴产业、政策支持与激励约束缺失:以新能源汽车产业为例[J]. 经济学家, 2018(1): 50-60.

[17]MIGUEL C D, PAZO C. Environmental protection, innovation and price-setting behavior in Spanish manufacturing firms[J]. Energy economics, 2017, 68(1): 116-124.

[18]江飞涛, 李晓萍. 直接干预市场与限制竞争:中国产业政策的取向与根本缺陷[J]. 中国工业经济, 2010(9): 26-36.

[19]CHOI S B, LEE S H,WILLIAMS C. Ownership and firm innovation in a transition economy: evidence from China[J]. Research policy, 2011, 40(3): 441-452.

[20]MELITZ M J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica, 2003, 71(6): 1695-1725.

[21]GORDON R H, LI W. Government as a discriminating monopolist in the financial market: the case of China[J]. Journal of public economics, 2003, 87(2): 283-312.

[22]GUELLEC D, POTTERIE B V P D L. The impact of public R&D expenditure on business R&D[J]. Economics of innovation and new technology, 2003, 12(3): 225-243.

[23]余明桂, 范蕊, 钟慧洁. 中国产业政策与企业技术创新[J]. 中国工业经济, 2016(12): 5-22.

[24]IRANI R M, OESCH D. Monitoring and corporate disclosure: evidence from a natural experiment[J]. Journal of financial economics, 2013, 109(2): 398-418.

[25]杨洋, 魏江, 罗来军. 谁在利用政府补贴进行创新:所有制和要素市场扭曲的联合调节效应[J]. 管理世界, 2015(1): 75-86.

[26]黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新:宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016(4): 60-73.

[27]MOCK P, YANG Z. Driving electrification: a global comparison of fiscal incentive policy for electric vehicles[J]. Experimental physiology, 2013, 98: 1244-1246.

[28]LIN J Y F. Development strategy,viability,and economic convergence[J]. Economic development and cultural change, 2003, 51(2): 277-308.

[29]COSTANTINI V, CRESPIA F, PALMAD A. Characterizing the policy mix and its impact on eco-innovation: a patent analysis of energy-efficient technologies[J]. Research policy, 2017, 46(4): 799-819.

[30]于鹏, 李鑫, 张剑, 等. 环境规制对技术创新的影响及其区域异质性研究:基于中国省级面板数据的实证分析[J]. 管理评论, 2020, 32(5): 87-95.

[31]PERESS J. Product market competition,insider trading,and stock market efficiency[J]. Journal of finance, 2010, 65(1): 1-43.

[32]BLUNDELL R, GRIFFITH R, REENEN J V. Market share,market value and innovation in a panel of British manufacturing firms[J]. Review of economic studies, 1999, 66(3): 529-554.

[33]SCHERER F M. Market structure and the employment of scientists and engineers[J]. American economic review, 1967, 57(3): 524-531.

[34]YU Y, ZHANG N. Does smart city policy improve energy efficiency: evidence from a quasi-natural experiment in China[J]. Journal of cleaner production, 2019,229: 501-512.

[35]AGHION P, HOWITT P. A model of growth through creative destruction[J]. Econometrica, 1992, 60(2): 323-351.

[36]宋凌云, 王贤彬. 重点产业政策、资源重置与产业生产率[J]. 管理世界, 2013(12): 63-77.

[37]方正起,张主承,秦杰.创新价值链视角下我国上市军工企业技术创新效率评价研究[J].经济管理评论,2019(6):37-48.

[38]肖文, 林高榜. 政府支持,研发管理与技术创新效率:基于中國工业行业的实证分析[J]. 管理世界, 2014(4): 71-80.

[39]刘树林, 姜新蓬, 余谦. 中国高技术产业技术创新三阶段特征及其演变[J]. 数量经济技术经济研究, 2015, 32(7): 104-116.

[40]苏昕, 周升师. 双重环境规制、政府补助对企业创新产出的影响及调节[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(3): 31-39.

[41]陈德球, 陈运森. 政策不确定性与上市公司盈余管理[J]. 经济研究, 2018, 53(6): 99-113.

- 浅谈新课改中数学教学工作的德育渗透

- 浅论新课程改革下的“问题情境”教学法

- 浅谈对初中数学新课程教学的几点看法

- 新课标下初中数学探究教学之我见

- 如何在数学中实施开放教学

- “运动教学法”在数学教学中的尝试

- 职高数学教学的几点思考

- 品尝喜悦 体验成功

- 在数学中怎样培养学生的直觉思维能力

- 提高数学教学有效性要关注的三个问题

- 谈初中数学研究性学习的基本类型

- 创设利于学生思维的教学情境

- 构建数学课堂的和谐氛围

- 新课标环境下提升小学高年级学生数学预习兴趣的途径

- 用探究教学提高学生创新学习能力

- 数学教学中学生创新能力的培养

- 对数学创新思维培养的再认识

- 在数学教学中要注重开发学生的创新能力

- 高中数学教学中创新学习教学策略探讨

- 利用学具,培养学生的创新能力

- 营造和谐师生关系激发教育教学活力

- 数学课堂教学中师生互动的点滴体会

- 浅析高中生数学学科学习心理

- 初中数学三维立体目标的研究与对策

- 浅谈如何培养初中生自学数学的能力

- call by

- call centre

- callcentre

- calldepositaccount

- call deposit acˌcount

- call/describe as

- called

- called back

- called in

- calledupcapital

- called-up capital

- caller

- callerdisplay

- caller display

- caller id

- caller ids

- callers'

- callers

- callfeature

- call feature

- call for

- call for sb

- call for sb to do sth

- call for sth

- callforwarding

- 边塞的荒凉景象

- 边塞诗

- 边塞诗派

- 边塞险要、处防御用的城堡

- 边塞风光

- 边境

- 边境上关卡所征的税

- 边境上的争端

- 边境上的城堡

- 边境上的城堡、要塞

- 边境上的壁垒

- 边境上的战事

- 边境上的要隘

- 边境上的通商

- 边境乂清

- 边境以内的全部地方

- 边境地区

- 边境地区布置的防务

- 边境地区或北方寒冷荒凉及战火频仍之处

- 边境地区的要塞

- 边境地区的驿站

- 边境地图

- 边境地带

- 边境安定无战事

- 边境安定,没有战事发生