曾红

【摘 要】美国著名学者布鲁巴克很精辟地指出:“最精湛的教学艺术,遵循的最高准则就是让学生自己提问题。”由于当前学生的提问能力较弱,本文特别提出了一些基本方法和策略来改善和提高学生的提问能力、学习能力,逐渐养成问问题的好习惯。

【关键词】问问题;能力;情感;品质

【中图分类号】G642.4 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2019)20-0-01

当今的课堂仍然残留着如下问题。传统的注入式教学法使学生“不需问”;缺乏民主宽松的教育环境使学生“不敢问”;以教师为中心的课堂教学使学生“不愿问”;知识储备不够,思维方法不当,使学生“不会问”。基于上述现状的分析,要真正彰显学为中心,转变学生的学习方式,提升学生的思维品质,就得从基本的学情出发,调动学生的学习积极性,培养主动的学习习惯。

笔者在实际教学的过程中,实施了“问问题”活动,即教师创造一些交流方式,提供一些载体,形成一些制度、机制,让生生之间、师生之间不断进行讨论、合作、探究,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,形成正确的思维方法,提升做人的品格。问问题活动是一个系统工程,需要有一些基本的操作策略。

一、创设提问情境,培养问题意识

一是利用课前预习,促使学生提问。我在讲新课前,要求学生先预习,将预习中不懂的问题记在卡片上,我在课前收集卡片,然后根据学生的问题修改教案,增强了教学的针对性。二是利用课堂合作学习,促使学生提问。我在课堂上常常让学生讨论,要求学生互相提问题,并共同解决。三是让学生上讲台,扮演老师角色,学生讲,学生问,学生答,学生提的问题更多,效果更好。四是设置生活情景,促使学生提问。我在课堂教学的过程中经常组织学生选取贴近他们生活实际的、真实的、典型的材料和活动,让他们找出问题,而后加以完善。

二、形成规范体系,提升问题质量

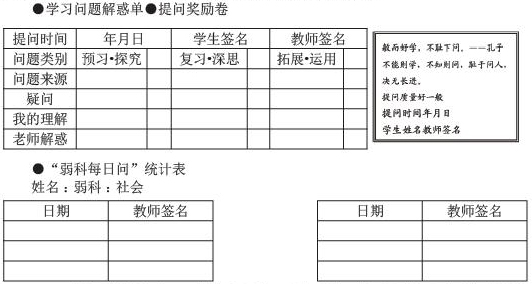

(一)提问形式的规范。对学生提问不仅要重视数量,而且要重视质量,为使学生的提问更有实效性、可操作性和区分性可设置如下提问单。

(二)提问主体的规范。一是普通主体:对社会科目有问题要问且需要在提问奖励卷上签上老师姓名的同学,二是弱科主体:每次大型考试后,依据每位同学的总分在班级和年级中所占的位子来确定社会是否弱科,弱科者通知到学生,并进行汇总。三是优等生主体:一般问题拦不倒的同学,但是对于难点难以突破,拓展性的问题分析归纳能力不到位的同学。四是小组主体:每个小组可由优等生、中等生、学困生组成,捆绑式提问小组难以解决的问题。

(三)解问主体的规范。一是学科王:选择社会学科中的佼佼者,由他们充当“小老师”协助老师解答问题,为防止学生弄虚作假,不去老师处问问题,选定的小老师要求责任心强,科目业务精,并签订责任书。二是社会老师:包括本班的社会老师和别班的社会老师都可以成为解答者。

(四)提问内容的规范。随着问问题活动的开展,学生的问题意识和兴趣被激发出来,为了防止学生盲目的问问题,需要对问题的内容予以规范。一是坚持“三问”“三不问”:苦思未解题要问,稍加思考即知的题不问;有思维价值题要问,钻牛角尖的题不问;为获取知识解决疑难的要问,为得到签名任务不问。二是坚持“四多问”“四少问”:弱点问题多问,已懂问题少问;串联知识问题多问,稀奇古怪问题少问;重难点问题多问,简易问题少问;课外资料问题多问,必做作业少问。

三、利用激励机制,逐步养成“问问题”习惯

(1)竞争机制。一是个人竞争,以周为单位进行汇总提问单,取班级前十名为优胜者个人。二是小组竞争,各竞争小组也以周为单位进行汇总提问单,优胜小组给予物质和精神奖励。(2)鼓励机制。仍然分成个人和小组,对于测验在八十分以下的个人如果提出有质量性的问题,解问主体可以签两张提问单,以此鼓励,对于本周落后的小组多加鼓励,争取下周突破,如果连续三周难以翻身,重组小组。(3)评价机制。班主任每周把所有科目的提问单汇总后进行比较,如果社会科目提问单较少,可用班级考核分数引导学生对社会科目提问的重视;社会老师也可单独设立奖惩制度,弱科者(指社会科目)每天必问一个社会问题,不够进行处罚,超额完成的进行物质与精神奖励,并与期末总评挂钩。(4)监督机制。对于由学科王充当“小老师”解答问题的提问单,除了加强对学科王进行道德引导和签订责任状之外,社会老师可以每天对此部分的签名进行检查,并可以抽查部分内容的真实性,以确保此项工作的真实性。

“问问题”活动在培养学生学习的主动性方面有着不可替代的作用,它可以产生以下效果。一是激发了学生学习社会科目的兴趣。在物质奖励与精神奖励的鼓舞下,对社会科目的各种问题的探索下,学生翻过了一座座问题山峰,不断的通向知识的彼岸,成功的享受了知识之旅,增加了对社会科目的兴趣。二是逐步培养学生养成问问题的习惯。在外部机制的刺激与鼓励之下,大部分学生有問问题的冲动,进而做到“想问”;在与同学和老师平等交流的过程中,在信心不断提升和机会不断增加,学生做到了“敢问”;在同学和老师的层层指导下,思维的碰撞,难点的质疑,学生做到了“善问”;在长效完善的督导奖励机制的激励之下,在征服一个个问题成功的满足之下,学生做到了“乐问”。三是提升了分析问题与解决问题的能力。学生提出一个问题之后,往往首先要提出自己的疑惑,甚至给出自己的参考性答案,解问者也会提出自己的具体想法与思维方式,通过两种思维的对比,学生逐渐掌握了更有优势的方法,被“授之以渔”。日常学习中,先进的思维方式不断的被自己重复模拟,渐渐被自己掌握,甚至学习方法也会得到不断的创新。四是促使学生人格品质的提升。从产生问题到解决问题的过程中,逐步形成质疑的品质,逐步提高交流能力,逐步养成自主的习惯,成为创新型人才。

参考文献

[1]夸美纽斯,大教学论.北京;教育科学出版社,2001.

[2]叶志强,浅谈历史与社会课学生问题意识的培养,科学教育家,2008.6.

[3]夏平平,走向深度而有意义的学习,教学月刊,2019.3.

- 沥青路面早期病害的成因分析

- 浅谈做好公路统计工作的重要性

- 谈工程项目中的知识管理模型构建

- 从市场营销角度看CPI指数

- 新形势下风电市场的评价与规范建议

- 论新中国思想政治教育工作的相关经验

- 探究我国反腐倡廉工作的科学制度化

- 现代空管雷达BITE管理技术分析

- 中国管理哲学的哲学思考

- 从医疗消费者行为特点探索民营医院营销策略

- 浅谈加强医德医风的必要性

- 提高医学生就业能力的研究

- 浅谈我国医院内部会计控制存在的问题与对策

- 医学院校选修课管理的问题与对策研究

- 浅谈医院内部审计与内部控制体系建设

- 浅析新医改环境下会计电算化在医院财务管理中的运用

- 唐山地区大学生村官群体对社会主义新农村建设的积极作用

- 欠发达地区应急宣传工作的对策探讨

- 盐城市休闲旅游发展分析与对策研究

- 海南旅游目的地品牌个性塑造的研究

- 推进河北省“新农保”工作的对策建议

- 关于陕西省西安市雁塔区城市社区管理现状调查结果及其分析

- 石首农村低电压综合整治探讨

- 世博会保洁服务员工培训模式浅析

- 方针目标管理在煤矿企业中的应用研究

- throwing

- throwing up

- throw/kick out

- throw/kick sb out

- throw money at

- throw money at sth

- thrown

- thrown in

- thrown up

- throw out

- throw/put your weight behind sth

- throws

- throw sb a lifeline/throw a lifeline to sb

- throw sb in jail

- throw sb off the scent

- throw sb out

- throw/shed light on

- throw somethingup

- throw sth away

- throw sth away / throw sth out

- throw sth in

- throw sth out

- throw sth/sb out

- throw sth up

- throw sth ↔ away

- 嗔毒

- 嗔沮

- 嗔波

- 嗔波如山

- 嗔目

- 嗔目切齿

- 嗔目张胆

- 嗔目怒视

- 嗔目怒视的样子

- 嗔目扼腕

- 嗔目按剑

- 嗔目案剑

- 嗔目竖眉

- 嗔目裂眦

- 嗔眉努眼

- 嗔眸

- 嗔着

- 嗔色

- 嗔蛙

- 嗔视

- 嗔詈

- 嗔责

- 嗔骂

- 嗔鱼

- 嗖