摘要: 课堂是社会生活的缩影,我国在20世纪90年代兴起了课堂志的质性研究。本文运用软件Ucinet,对知网上该研究领域1983年至今的1095篇文献进行可视化知识图谱分析后可以发现:课堂志研究具有跨学科的特点;该领域的发文量呈迅速增长趋势且已经形成了较为集中的研究主题;尽管不少高校相互合作共同致力于课堂志领域的学术研究,但学术共同体建设还有待继续推进。可见,作为能真正引导学生欣赏教育与生活“绵延之美”的教育人类学研究范式之一,课堂志研究仍蕴藏着巨大的学术价值和实践空间,它应该在当下高等教育改革和发展中得到推广。

关键词:生活;绵延之美;课堂志;课程;视觉表征;高等教育改革

中图分类号:G40

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2017)01-0069-06

课堂志研究源于民族志的名称和研究范式,属于微观民族志研究的范畴,研究对象主要集中在学校、教学中心等教育机构[1]。民族志研究范式源于人类学领域,在20世纪由包括马林诺夫斯基在内的西方人类学家所开创。这种研究模式注重对具有共同文化特征的群体进行情境性描述,并为群体间发生的事件提供解释,而课堂志研究也具有相同的特征,并常常被应用于课堂教学、教师文化、师生互动行为模式等相关研究中。课堂志研究在一定的三维时空内洞察教育活动发生及发展的诸多面向,通过对教育过程叙事性和生活化的描述,深刻剖析学生学习和教师教学活动的具体行为和行为背后的价值观。如此,在特定社会结构和文化形式下教育塑造个体的演进轨迹得以勾勒浮现,教育规律得以清晰地呈现概括,教育研究更得以走出“书斋藤椅”,成为促进每个生命在成长过程中生成“绵延之美”的“魔术师”。

20世纪60年代以来,许多人类学家将民族志的研究方法应用于教育问题的研究中,尤其是贫民和少数民族的教育问题。西方学者通过学校教育民族志的研究方法,深入“课堂田野”,极大推动了学校教育的微观课堂志研究。1968年,史密斯 (L. M. Smith) 和杰弗里 (W. Geoffrey) 首次运用微观人类学的方法对班级进行人类学实地研究,从此开启了教育民族志“实地研究”的传统。他们宣称其目的是“描绘一所贫民学校中某一班级文化的沉默的语言,从而使那些没有生活在其中的人们能够理解他们的微妙与复杂之处”[2]。20世纪70年代,教育民族志研究受到符号互动论、解释学新兴社会思潮的影响,转向对教育日常生活意义的深层关注。我国的课堂民族志研究兴起于20世纪90年代后。民族教育学者王鉴认为,课堂志是指教学研究者深入学校课堂之中,直面教学现象,搜集第一手研究资料,全面描述课堂中的课程实施与教学活动的现象,或探究其发展规律,或进行合理解释与说明,进而将自己的发现和体验用一种微观的整体描述方法进行归纳和分析的研究方法[3]。学者叶澜教授提出“让课堂焕发生命活力”,她深入上海中小学进行课堂观察和分析,提出了关于“新基础教育理论与实践模式”的思考,重构了课堂教学的价值观、过程观和评价观[4]。此后出现了不少课堂志的研究成果,如王鉴的《课堂研究概论》、郑金洲的《重构课堂》等。

科学知识图谱(Mapping Knowledge Domains)的概念源于2003年美国国家科学院组织的一次研讨会,它是以知识域为对象,显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图像[5],它既能将知识进行可视化地表征,又使知识谱系得以序列化地呈现。本文试图采用知识图谱的方法,展示课堂志研究的发展趋势和研究前沿,以期从中发现知识单元或知识群相互交叉、互动、演化的复杂关系,进而科学预测未来课堂志研究的增长点。

一、数据来源与研究方法

(一) 数据来源

从1983年截止到2016年初,在CNKI数据库的期刊中,选择每屏显示50条数据,并按照被引量来排列,以“课堂志”为主要关键词和主题词,又以“教育人种志”、“课堂人种志”、“课堂叙事”、“课堂生活”、“课堂观察”等与“课堂志”密切相关的上义词、下义词为关键词和主题词搜索文献,经过数据清理和筛选后,获得可用数据1 095篇文献。

(二)研究方法

关键词能直接反应和概括文章的主题和研究内容,当两个关键词共同出现在一篇文献中時,这两个关键词就存在共现关系 (Co-occurrence)。以此类推,共现关系还存在于文献作者和诸多研究机构之中。本研究将这些共现关系矩阵导入社会网络分析软件Ucinet中,对课堂志研究领域进行可视化研究,并使用Netdraw软件绘制知识图谱,对上述1 095篇课堂志研究文献中的高频关键词共现、高产作者共现、作者机构共现进行可视化分析。

二、课堂志研究的视觉表征分析

(一)文献年度分布分析

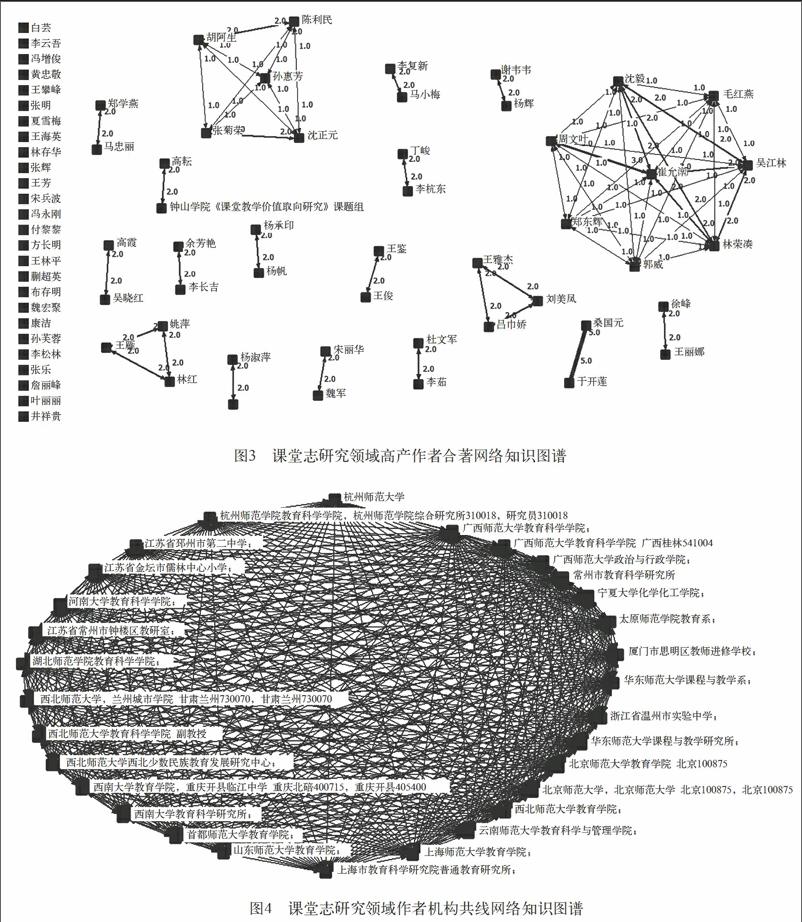

通过对某一研究领域文献的年代分布,可以准确把握这一学科的发展趋势(见图1)。

如图1所示,有关课堂志的研究文献始于1983年,从1983年到2002年的文献很少,增长速度缓慢,是课堂志研究的起步阶段。2003年到2013年是课堂志研究快速发展的阶段,这一时期的文献数量稳步增加,总体呈现出蓬勃发展的态势。国内学者们就课堂志的理论、研究方法以及国外教育民族志的发展历程进行了深入研究,更重要的是有些学者基于“教育即生活”的理念,将这种研究方法运用于自身的课堂教学实践中,为今后课堂志研究的深入发展奠定了坚实的基础。从2014年以后,尽管课堂志研究的文献数量呈下降趋势,但从这些文献研究的深度和广度看,都远远超过了以往的研究。教育体制改革的深入、多学科的交叉多维互动、“互联网+”以及慕课时代下教育实践活动形式的多样性等诸多因素都对课堂志研究的发展推进提出了挑战,但也为推动这一研究范式在教育学、人类学、社会学、心理学等学科的广泛运用带来了新的机遇。

(二)关键词视觉网络分析

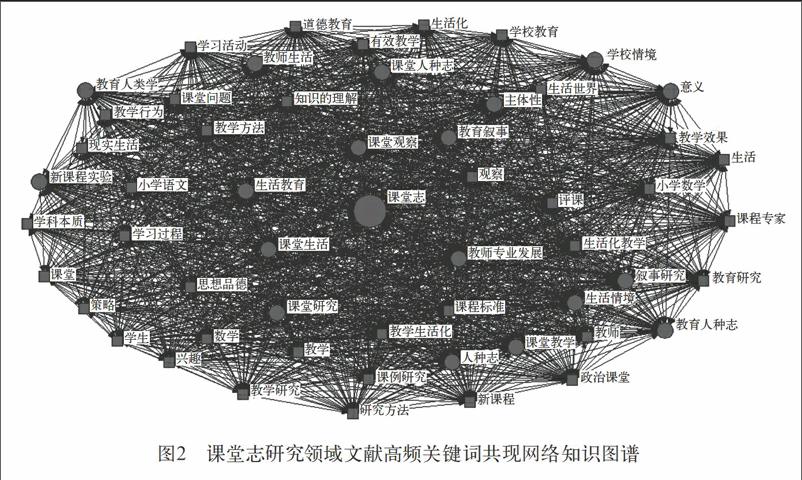

将文献中高频关键词矩阵导入软件Ucinet中,生成了高频关键词之间的共线关系图谱(见图2)。

图2中节点越大、指向节点的箭头越多代表该节点在网络中的作用越大,就越是高频率的关键词。图中的圆形节点属于核心关键词,方形节点代表次级关键词。节点之间的连线越多则代表相互之间的关系越强。从图2中不难发现,网络中最核心的关键词是课堂志,围绕它的重要节点还有课堂观察、课堂生活、生活教育、生活情景、教育叙事、教育人类学、意义等;次级关键词有生活、学生、策略、教学研究、研究方法、生活化教学、教学生活化、课程标准、小学语文等。从整个网络来看,围绕中心点课堂志,其它节点间连线紧密,说明课堂志研究领域正处于繁荣发展时期,已经形成了较为集中的研究主题,其中“课堂、教育、生活、兴趣”等词语在文献中重复出现便足以证明这一点。另外,不少高校甚至中小学正在进行课程体系的修订和改革,许多基础教育学科(如语文、数学、政治等科目)教研组也都在开展课堂教学、课堂志等人类学的研究,教师们走进课堂,从细节中关注青少年的教育成长,寻找提升学生学习兴趣和生活情趣的有效教学方法。课堂志研究充分给予了教学活动中的主体,即学生、教师甚至是家长以伦理关怀,它是在充分尊重个体社会文化背景、行为价值观基础上进行的研究,是真正走入现实生活的研究。

(三)高产作者合著的视觉网络分析

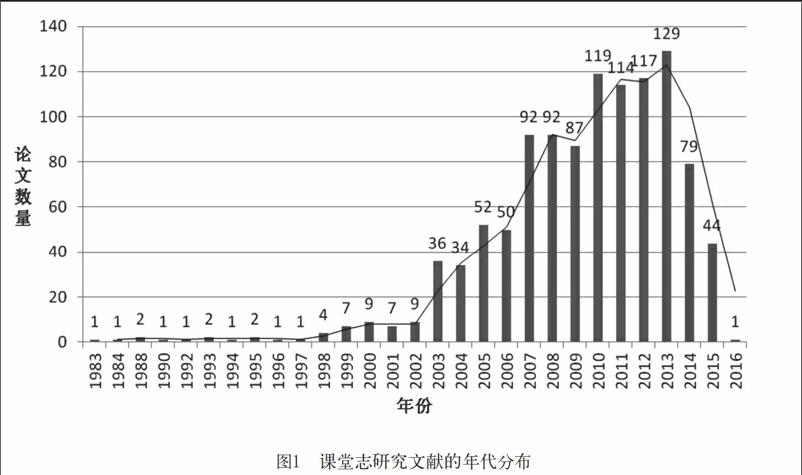

选取被引频次大于等于2次的近80位高产作者并构建共线分析矩阵,导入Ucinet后形成高产作者合著网络知识图谱(见图3)。

从图3中可以看到,整体上高产作者形成的合著网络还较为稀疏,没有形成连片的网络,最左侧的著者中没有共线现象,右侧的作者则形成了合作团体,连线构成了直线、三角形、四边形或多边形。作者间连接线条上的数值是连接权值(Link Weight),该数值越大则线条越粗,代表作者间合作越密切;而连线形成图形的边数越多,就表明合作团体的人数越多,研究队伍也就越成熟。例如,崔允漷、陈利民、李复新、桑国元、王鉴等学者所在的团体在网络图谱中的合作频率较高。这说明,学者间的研究合作队伍正在逐渐聚合形成,预示着今后该领域还蕴藏着巨大的协作空间和研究价值。

(四)作者机构共现的视觉网络分析

构建文献中被引作者所属机构的共线矩阵并导入可视化分析软件中,形成知识图谱,可以了解在课堂志研究领域学术研究机构间的合作情况(见图4)。

从图4中可以看出,不同教育层次的研究机构都对课堂中的教育活动展开了研究,而且相互间还有密切的合作。指向机构的箭头越多,说明该机构发文越多,开展的合作研究也就越多。各高校、教育研究所在该图谱中所占的比例较大,这主要得益于高等院校教育学深厚的学术底蕴以及专家学者们精湛的学术研究水平和开阔的国际视野。另外,中小学教育单位亦纷纷开展教育课堂志的实践研究,并与高校间有着频繁的合作,这是因为中小学课堂得天独厚,是“天然的田野观察点”和真实可触的教育现场,更是当下基础教育改革的重点,而高校更可以为基础教育实践者提供理论指导,双方合作相得益彰。

三、课堂志研究:教育与生活“绵延”的田野之美

法国哲学家亨利·伯格森的生命哲学中提出了“绵延”说,他阐明了一条真理:现实世界并没有一个绝对静止的本源,因此世界处于永恒流变与生成之中[6]。在他看来,绵延只存在于有机生命界,而它的核心就是“生成”,即生命永无止息的前进与绵绵无息的创造,这就是生命中的“绵延之美”。美再也不是高高在上的只存在于理性世界的专利品,它其实有着深厚的感性基础,它存在于日常生活中,存在于每个不断成长的生命个体中,更存在于启发个体理解生命意义的一切教育活动中。课堂志研究正是发现这“绵延之美”的“活水源头”。

(一)美对课堂教育生活化的灵性解读

如果将课堂仅仅理解成是知识传授的物理场所那绝对是肤浅而又片面的。课堂其实是一个神秘而又令人难以琢磨的场所,你觉得它司空见惯,但其实课堂对你而言是陌生的。在这里每天都“上演着”社会文化的“文明戏”,它绝不是处在真空之中的,而是融入社会之中的特殊子系统[7]。课堂是社会的缩影,班级就是隐形的社会文化组织,是具有符号结构的生活世界。在课堂特定的场域下,教师、学习者个体、同伴甚至是参与班级互动的家长们都有特殊的存在樣态。各主体间的交往行为以及诱发这些行为实施的存在于主体头脑中的潜在的文化价值观、社会习俗等共同构成了课堂的教育活动。课堂志不仅是研究者基于“课堂田野”的参与观察而撰写的记录,更是研究者以一种崭新的视角反观课堂教育活动的载体,它使得研究者“悬置自身的文化偏见”,以一种“回归教育生活本真”的“接地气”的方式来“细腻深描”特定文化情境下人们的思想感情,使课堂中美妙的文化意涵得以深度释放。

(二)美在教育学研究领域新的学术共同体的成长

学术共同体是指致力于某一学科知识领域的学者群体,共同享有某种价值和文化、态度和行为方式,他们在学术理念、学术精神、研究范式等方面达成了一致的认同和行为规范[8];他们并非构成实体意义上的研究机构,但却是形成了一个“学术部落”。推进教育人类学领域的本土化研究,需要积极加强各个教育层次以及各级各类院校相互之间的学术共同体建设,这是因为一方面,它有利于推进教育人类学研究的学术规范性,完善学科建制,培养教育实践者和研究者不断进行自我反思批判的学术理性思维,以形成独立的学术人格;另一方面,它更有助于教育研究者将先进的教育理念带入鲜活的教育课堂实践中,将理论与实际相结合,在学生的生活中继续发现教育研究的“真问题”,以此提高课堂教学质量,推进学术创新,激发他们进行学术科研的永恒动力。要将日常生活的种子播撒在教育广袤的土地上,而教育研究所结出的丰硕果实也应为青少年的生活洒下一片阳光,因为“教育是生活的教育,生活更是教育的生活”。

(三)美在启发学生生命意义的自我生成

我国新一轮高等教育综合改革的目标之一就是要继续推进和引领素质教育的发展,引导大学生正确认识知识的效用,让新一代的青年在求知过程中以自己的生活经验和生命活力去品味蕴含在知识中的真善美[9],使大學生们成为理性、文明但又是有人情味的生命个体。开展课堂志研究正是一种基于“科学教育以人为本”理念的研究范式,它不是研究课堂,而是在课堂中做研究,参与观察是课堂志研究的核心方法。课堂生活是一种自为但又专业的生活世界[10]。课堂参与观察主要是指观察者参与到课堂教学活动中,通过与观察对象的互动合作,从教学现场内部探究教育活动的发展和其中主体行为的内在含义。对高等教育的改革研究就应当深入到大学教学的田野,用耳朵和眼睛深刻洞察大学生的生活世界,知悉他们对于现代教育的渴望和学习动机,这样才能从他们的视角出发将研究成果应用于有效改进和制定教学方法中,让他们在教育中体验由生命成长而生成的意义,又在生活中去发现知识的智慧与可贵,并享受这教育与生活无限的“绵延之美”。这便是我国高等教育改革和发展的切中要领和应有之义。

参考文献

[1] 王鉴.教育民族志研究的理论与方法[J].民族研究,2008(2):12-20.

[2] 李复新,瞿葆奎. 教育人类学:理论与问题[J].教育研究,2003(10):3-13.

[3] 王鉴.课堂志:回归教学生活的研究[J].教育研究,2004(1):79-85.

[4] 叶澜.让课堂焕发出生命活力——论中小学教学改革的深化[J].教育研究,1997(9):3-8.

[5] 陈悦,陈超美,刘则渊,胡志刚,王贤文.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015(2):242-253.

[6] 朱鹏飞.“绵延”说与伯格森生命哲学的兴衰[J].西南民族大学学报(人文社科版),2005(9):139-143.

[7] 周健敏.从“占有”走向“生成”——论课堂生活的品质转换[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2011(6):59-62.

[8] 詹先明.“学术共同体”建设:学术规范、学术批评与学术创新[J].江苏高教,2009(3):13-16.

[9] 朱文辉,靳玉乐.教学功利化剖析与出路探讨[J].中国教育学刊,2015(12):1-5.

[10] 王鉴,王俊.课堂生活及其变革研究[J].课程·教材·教法,2013(4):26-32.

- 以银川市图书馆为例,浅谈未成年人阅读推广

- 阅读推广中党校系统图书馆馆员素质培训方法探讨

- 多元合作与少年儿童阅读推广

- 探究新时代智能化图书馆的建设及管理

- 新形势下高校图书馆采编工作的变化及对策

- 图书馆读者服务工作解析

- 出版新技术与电脑在编辑出版工作中的应用

- 如何做好中小学图书馆服务工作

- 试论典藏在图书馆图书管理中的重要性

- 新时代图书馆古籍档案保护管理的研究

- 数字图书馆信息化服务中的用户隐私保护研究

- 试论新时代下图书管理工作的创新

- 县级图书馆培养青少年的作用

- 公共图书馆提升服务效能的途径

- 解析大数据时代公共图书馆图书资料管理

- 网络时代图书资料管理的新模式分析

- 基于泛在知识环境的国内外图书馆学科服务研究

- 高校图书馆编目员的职业倦怠研究

- 图书馆资源建设与新时代文化发展

- 医院信息化建设中图书馆的功能定位和发展策略论述

- 政采模式下高校图书馆纸质图书采访中的问题及应对措施

- 新时期高校图书馆面临的挑战和机遇

- 互联网时代下图书馆档案信息化管理创新

- 图书馆读者服务呼唤人文精神

- 网络环境下图书馆管理模式创新

- game plan

- gameplan

- game's

- games

- games-game-console

- game show

- game shows

- gamest

- gametal, gametic

- gamete

- gametes

- game theory

- gametheory

- gametically

- game²

- game¹

- gaming

- gamma

- gamma radiation

- gamma radiations

- gamma rays

- gammas

- gammas'

- gammon

- gammoned

- 下房

- 下扇

- 下扇儿

- 下手

- 下手便为强

- 下手就是地方

- 下手时用力小

- 下手的时候留点情面

- 下才

- 下找

- 下把

- 下担伫路

- 下拜

- 下挂面不调盐——有盐在先

- 下挫

- 下捻子

- 下排

- 下排琴

- 下揣

- 下搓的货

- 下摆

- 下撇条

- 下操

- 下放

- 下效