沈吉贵 唐红梅 王林峰

摘要:灰岩区危岩岩体破碎,结构面发育,具有典型类砌体结构特征,发育的危岩破坏时具有明显解体现象。以灰岩区重庆南川金佛山甑子岩为例,分析了从陡崖到危岩的类砌体型危岩各结构面的形成,概化出灰岩地区具有类砌体结构特征的危岩地质模型。通过地貌演化分析了灰岩地区由侧向卸荷形成陡崖再到危岩破坏演化过程的五个阶段。其研究为合理揭示灰岩地区危岩解体破坏机制提供科学依据。

Abstract: Unstable rock in the limestone area is fractured and its structural plane is well developed. It has typical quasi-masonry structural characteristics. In the processing of collapse, the unstable rock shows obvious disintegration failure phenomenon. Based on the analysis of geomorphological principles and taking the typical Zengzi rock in Chongqing Nanchuan Jinfo Mountain in limestone area as an example, the formation mechanism of structural planes of quasi-masonry unstable rock since cliff time is analyzed and the geological model of unstable rock with quasi-masonry characteristics in limestone area is generalized. Based on the geomorphological evolution, the five stages of evolution process from the formation of cliffs by lateral unloading to the destruction of unstable rock in limestone area are analyzed. The study provides a reference for reasonable revealing the mechanism of disintegration and destruction of perilous rocks in limestone area.

关键词:灰岩区危岩;甑子岩;类砌体结构;形成机制

Key words: perilous rock in limestone area;Zengzi rock;quasi-masonry structure;formation mechanism

中图分类号:TU364;TU312+.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文献标识码:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章编号:1006-4311(2019)10-0161-04

0 ?引言

危岩崩塌作为一种全球性的地质灾害,失稳具有突发性,致灾具有破坏性,影响范围大,成因机理复杂,在多呈现陡崖地貌的川东地区时有发生,严重威胁着该区交通运输安全和人民的生命财产安全。在灰岩地区,危岩体受地质、风化及各类应力作用较砂岩地区更强烈,岩体内部发育有大量层面、节理等结构面,因而将危岩体切割成了尺寸不等、大小不一的小型灰巖块,这些块体结构在排列上类似于建筑工程中砌体结构的排列规律,因此将此类危岩块体结构定义为类砌体结构(quasi-masonry)。此类危岩在发生崩塌时具有明显的解体现象,与砂岩区危岩在崩塌时多以危岩单体崩落的形态有显著区别。S.Kahraman等[1]利用纵波在碳酸盐岩体中的波速特征以研究其物理力学特性;何潇等[2]将灰岩区危岩划分为座滑破坏型和座倾破坏型,并建立了相应的力学模型和表达式;邓珊珊等[3]对喀斯特山区危岩的形成机制进行了研究,认为长期风化卸荷作用以及岩溶作用是导致灰岩地区危岩形成的关键要素;何晓英等[4]将灰岩地区危岩体解体破坏视为能量耗散和能量释放的综合结果,并从能量角度出发建立了崩落危岩系统的能量转化状态函数及能量平衡方程。王小委[5]通过对危岩体高宽比、结构面倾角和粘结方式的不同组合进行模型试验得到了危岩解体时最先开裂的位置特征规律。但由于其构建的模型与实际危岩体的差异较大,因此所得出的规律具有局限性。本文以灰岩地区重庆南川金佛山甑子岩危岩为实例,分析类砌体型危岩各类结构面的形成特征,构建其主控结构面的危岩地质模型,从地貌演化探讨灰岩区陡崖危岩的破坏演化过程。

1 ?类砌体型危岩形成特征及条件

1.1 甑子岩区地质概况

甑子岩位于重庆市南川区金佛山金山镇、头渡镇所辖范围内。研究区由两级陡崖组成(图1)。

第一级陡崖由栖霞组(p1q)和茅口组一段(p1m1)石灰岩组成,崖高约80~105m,海拔为1400~1545m;第二级陡崖由茅口组三、四、五段(p1m3+4+5)石灰岩组成,崖高200~215m,崖顶海拔为1800m左右。一、二级陡崖之间为陡坡地形,为由茅口组二段(p1m2)软岩,地形坡角30~52°,第一级陡崖下为二叠系下统梁山组(p1l),含铝土矿,海拔为1374~1424m,地下采空范围超过30×104m2。危岩发育位于两级陡崖之上,所在陡崖整体朝南凸起。陡崖下部为一长斜坡,斜坡坡面形态呈折线型,整体坡向南偏西,地形坡角一般20~45°,局部呈陡倾地形。甑子岩曾多次发生规模大小不一的危岩崩塌事故。2004年8月12日,甑子岩W12#危岩突发崩塌,2008年W29-1、2危岩体发生了小型崩塌。

1.2 形成条件及要素

类砌体结构是灰岩地区危岩的常见结构形态。分析类砌体型危岩的形成条件是研究其演化及破坏机制的先行要求。类砌体型危岩的形成是内外因子耦合的综合结果。分述如下:

1.2.1 岩性组合与原生结构面

甑子岩地层岩性如图1所示,第一、二级陡崖出露岩层为硬岩石灰岩,两级陡崖间出露页岩或页岩夹灰岩等软岩,呈现“上硬下软”的地质结构特征,造成差异风化产生岩腔。石灰岩属沉积岩,在成岩过程中发育大量近水平层理,即原生结构面,发育较密集(图2)。

1.2.2 浅表生结构面

由于地壳间歇性抬升作用,江河下切,侧向卸荷作用形成陡崖,引起岩体内部应力重分布,在陡崖坡肩处使拉应力集中产生大量近坡面平行的纵向卸荷裂隙,即浅表生结构面。陡崖灰岩的主要矿物成分为方解石,在溶蚀作用下,裂隙岩溶广泛发育于类砌体型危岩体中。溶蚀裂隙发育方向往往与既有浅表生结构面发育的方向基本一致,使得原先切割陡崖岩体的结构面在化学侵蚀下进一步拓展。

1.3 类砌体型危岩地质模型

根据甑子岩危岩概化出相应的地质模型(图3)。由此可见,在坡肩、坡脚及水平向都存在显著结构面,使危岩体具有类砌体结构特征:

①在成岩过程中,形成了近水平向层理的原生结构面。

②在地壳抬升及河流下切作用下,使陡崖顶部发生侧向卸荷作用,使坡顶后缘形成了大量的近平行于临空面的卸荷裂隙,即上部浅表生结构面。

③在外力地质活动如风化、溶蚀、地下水活动等作用加剧下,产生溶蚀裂隙并引起卸荷裂隙等浅表生结构面的扩张。

④在侧向卸荷作用及危岩与基座软硬岩弹性模量的差异影响下,危岩(硬岩)内产生残余压应力,而基座(软岩)处则产生残余拉应力。当残余拉应力超过软岩自身的抗拉强度时,拉裂面便会形成,即下部浅表生结构面。

⑤在水平结构面与纵向结构面的交汇处产生应力集中现象,进一步拓展岩体裂隙。

⑥在外力地质作用如差异风化、化学溶蚀及人类活动如基座开矿,可变荷载如裂隙水压力/地震力作用下,使上、下部浅表生结构面会逐步自上而下和自下而上的继续发展,成为潜在的主控结构面。

2 ?类砌体型危岩破坏演化过程分析

2.1 陡崖带初始地貌形成阶段

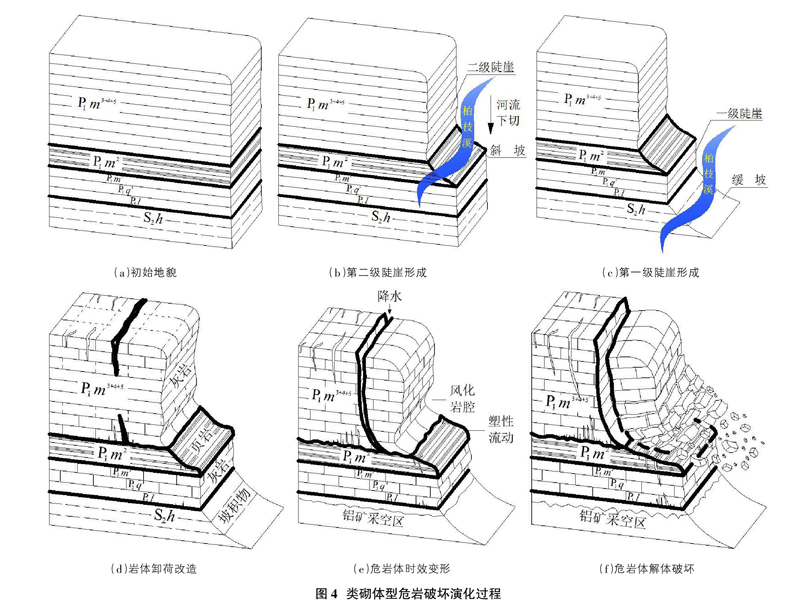

研究区处于扬子准地台坳川东陷褶束金佛山穹褶束之次级构造单元——金佛山向斜中段近轴部偏东翼部位。自白垩纪燕山运动起,该区间歇性抬升明显,产生强烈褶皱,形成了川东南区最古老的第一级夷平面。新、老第三纪喜马拉雅山运动发生,川东褶带生成,经长期剥蚀夷平作用,直至第三纪,形成该区第二级夷平面(图4.a)。

2.2 两级陡崖后退阶段

金佛山两侧被沟谷所切割,向西南处延伸至柏枝溪。由于新构造运动时期的构造抬升作用,直接致使山区河流快速下切。当陡崖面的软硬岩层切露后,地壳运动进入平稳期。随后,由于卸荷等作用形成的初始危岩在完成发育并在外因作用下崩落后,陡崖后退,二级陡崖地貌由此显现(图4.b)。由于构造抬升属间断式过程,当地壳再次抬升,河流下切使下一级陡崖的软硬岩继续切露,随后该级初始危岩形成、崩落,陡崖后退,第一级陡崖地貌显现(图4.c)。

由于构造运动的持续性,两级陡崖相继后退,构成该区现今“上陡下缓”的二元结构地质特征。

2.3 陡崖岩体卸荷改造阶段

随着漫长的自然风化作用,陡崖发生初期卸荷,表现为岩体破碎和裂隙的发育。在侧向卸荷作用下,陡崖内部临空方向的主应力迹线出现偏转,致使应力重分布。坡顶出现拉应力集中带,产生走向与临空面平行的卸荷裂隙,致使坡顶后缘产生裂缝。随着卸荷的推移,形成自上而下扩展的拉裂缝,即主控结构面的上部裂缝(图4.d)。

2.4 危岩体时效变形阶段

在构造应力作用和卸荷作用改造下,岩体产生大量破裂面,宏观上已被切割成形状不等的块体,即类砌体。随后,坡体应力场转由重力作用驱动,发生随时间渐进发展的变形,即“时效变形”。

危岩体呈现“上硬下软”的岩性组合,在硬岩的自重作用下,基座软岩发生压剪变形。由于两者强度差异,软岩在压剪变形过程中向临空处产生塑性流动,并在软硬岩交界面处产生拉应力。当拉应力超过硬岩自身的抗拉强度時,硬岩后缘在软硬岩交界面处产生自下而上扩展的拉裂缝。随着塑流拉裂的发展,拉裂缝呈现下宽上窄的特点,成为主控结构面的下部裂缝。该裂缝将与前期卸荷作用形成的上部裂缝随时移逐步贯通(图4.e)。

2.5 危岩体破坏解体阶段

随时移推进,危岩体在自重和地震等荷载作用下,其主控结构面两端裂缝逐步扩展、贯通。最终在外部荷载的诱因下,特别是在暴雨和地震等作用下,危岩体发生倾倒式或滑移式崩塌。由于危岩内部已被各结构面切割为近类砌体结构,在崩塌破坏过程中会呈现出明显的解体现象(图4.f)。

3 ?结语

①以南川甑子岩为例,分析了从陡崖到危岩的类砌体型危岩各类结构面的形成特征。危岩体在成岩过程中,受侧向卸荷及外力地质作用等多因素影响,使危岩体形成具有多种典型结构面,即水平状层理的原生结构面、顶部卸荷拉裂面、底部软硬岩界面的拉裂面及溶蚀裂隙等浅表生结构面,使危岩体具有类砌体特征,构建了灰岩区危岩的类砌体结构地质模型。

②从地貌演化分析甑子岩从河流下切形成陡崖到危岩破坏的演化过程主要分为5个阶段,即陡崖带初始地貌形成阶段、两级陡崖后退阶段、陡崖岩体卸荷改造阶段、 危岩体时效变形阶段及危岩体解体破坏阶段。为灰岩地区危岩的防治具有重要指导意义。

参考文献:

[1]S Kahraman,T Yeken. Determination of physical properties of carbonate rocks from P-wave velocity[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment,2008,67(2):277-281.

[2]何潇,陈洪凯,唐红梅,等.长江三峡灰岩区危岩形成机理及稳定性分析研究[J].西南大学学报(自然科学版),2014,36(6):1-7.

[3]邓姗姗,陈洪凯,游来凤,等.喀斯特山区危岩崩塌形成机制研究—以三峡库区巫溪海螺湾危岩为例[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(6):35-38.

[4]何晓英,陈洪凯,唐红梅.长江巫峡望霞危岩破坏解体特征分析[J].人民长江,2013,44(9):24-28.

[5]王小委.灰岩地区危岩类砌体结构破坏解体机制研究[D].重庆交通大学,2015.

- 中职音乐教学中学生学习主动性的培养探究

- 小号演奏与教学中容易忽略的问题及其解决方法

- 点燃“博问”火把,开启“乐学”之门

- 论长笛教学中的呼吸及训练

- 浅论高校音乐专业学生应具备的素质

- 小学合唱教学的实践与探索

- 艺术课程改革下的音乐教师的文化素养

- 新课程背景下高中音乐鉴赏培养学生自主学习能力的有效对策

- 提高小学音乐课堂趣味性的策略探讨

- 用倾听叩开学生音乐素养之门

- 如何提高小学音乐课堂合唱教学的有效性

- 学前教育钢琴集体课教学发展路径研究

- 钢琴演奏中良好的心理素质及演奏心态的培养

- 微课模式下创新高校钢琴教学模式探究

- 民族声乐教学中向戏曲学习和借鉴的探究

- 钢琴教学演奏的特殊性及钢琴教学即兴伴奏的重要性

- 论声乐作品中钢琴原谱伴奏对声乐演唱学习的意义

- 守住音乐教育的高地

- 奥尔夫音乐教学法在幼儿音乐教学中的应用分析

- 高校钢琴教学中的民族音乐传承思路

- 试论小学音乐唱游课教学活动有效开展途径

- 小学音乐合唱教学中音准的培养研究

- SPOC环境下钢琴即兴弹唱课教学模式设计

- 基于高职院校班主任综合素质的探究与思考

- 比较音乐学视域下中、西方近代音乐教育比较初探

- littleness's

- littler

- littles'

- littles

- little sister/brother

- littlest

- little²

- little³

- little¹

- littoral

- littorals

- lit-up

- liturgical

- liturgically

- liturgies

- liturgy

- live

- live a lie

- live by

- live by doing sth

- live by sth

- lived

- lived in

- lived-in

- lived it up

- 满口胡柴

- 满口胡说

- 满口脏话

- 满口说的尽是下流无用的话

- 满口赞誉

- 满口金牙

- 满口金牙——开口就是黄

- 满口金牙——开口就是黄(谎)

- 满口金牙说晃话

- 满口黄连——说不出的苦

- 满员

- 满嘴

- 满嘴冒白烟儿

- 满嘴喷粪

- 满嘴尽瓷

- 满嘴尽瓷(词)

- 满嘴庄稼气

- 满嘴放屁

- 满嘴放毒

- 满嘴文气

- 满嘴斜(邪)气

- 满嘴浪言胡诌

- 满嘴瓷(词)

- 满嘴的庄稼气

- 满嘴磁