陈明

内容摘要:敦煌石窟有一种特殊的供养像,即在佛窟主室东壁门上绘制窟主的父母、祖父母形象或本家族其他长者形象。这种现象自蕃占时期出现,在晚唐归义军时期许多家族窟中多有仿效。结合中晚唐敦煌当地流行“邈真像”的社会现状,并将其佛窟、佛寺或家庙(家祠)甚至墓葬等相关的礼仪建筑联系起来考察,就会发现这类供养像与当时普遍流行的“邈真像”有极大的相似性,同时又是将佛教的“往生极乐”概念与中国传统的羽化成仙观念相结合的产物,表明佛窟功能进一步向具有家庙(家祠)功能的家窟转化。绘制生者的供养像是表达了对家族有功者的旌表,而绘制父母(祖父母)像既有“邈真”的功能,同时又寄寓了祈愿先祖升天、成仙的美好愿望。

关键词:莫高窟;父母像;邈真像;升天思想;佛窟家庙化

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)06-0050-08

Abstract: A special kind of murals found on the wall above the east entrance of the main chamber in the Mogao caves depicting portraits of the supporting donors' parents and grandparents or other seniors first appeared during the Tibetan Occupation and was continued into the family caves of the late Tang and Gui-yi-jun Regime periods. By associating this work with the local popularity of“portraits”and relevant ceremonial architecture such as Buddhist caves, temples, family temples and tombs, the author finds an uncanny similarity between these donor figures and other portraiture, and concludes that the portrayal of the donor figures in these murals resulted from a combination of the Buddhist idea of “being reborn into the Pure Land (Sukhāvatī)” and the traditional Chinese idea present since the Han dynasty of “ascending to heaven and becoming immortal.”Both reflect that the donors wished for their seniors to be reborn in heaven as immortals and provide further evidence that Buddhist caves began at this time to function as family temples.

Keywords: Mogao Grottoes; portraits of donors family elders; portraits; immortalization; family temple.

莫高窟有一種特殊的供养图像,即功德主在佛窟主室东壁门上绘制父母、祖父母或家族长者等形象。关于这类供养图像,已有研究者从图像释读的角度进行过研究[1-3],但对图像意义的探讨还比较薄弱。作为佛窟艺术的重要组成部分,世俗供养人像早期一直绘制于洞窟四壁佛教经变画的下部。将俗人像高置于与佛龛相对的东壁上部,且位置明显高于佛龛,是一种非常奇特的现象。佛窟毕竟是一种佛教活动道场,其主要目的无疑是礼佛。但佛窟都是由功德主出资修建,其建筑结构,包括窟内的图像布局都会反映窟主的一些意图。东壁门上的这类图像出现于蕃占时期,这可能与当时敦煌流行邈真像的习俗有密切关系,或者我们可以认为这种图像本身就是一种邈真像,只不过与高僧大德邈真像多置于影堂或真堂不同的是,窟主将亲族的邈真像绘在了家窟功能强化的佛窟东壁门上。而这一位置的选择也是颇具匠心的,图像与西壁正龛相对,既有供养与被供养之意,同时,又有类同于佛寺、家庙(家祠)或墓葬相同位置的寓意。本文试图从敦煌当时流行邈真像的社会背景入手,结合佛窟在功能上向家庙(家祠)的转化,参照佛窟与墓葬在形制上的渊源关系,对莫高窟东壁门上这类供养像进行综合探讨,希望从图像位置、图像功能及该图像与整窟的关系等探讨其“意义”,以期就教于方家。

一 邈真像与家窟

晚唐时期,敦煌流行一种特殊的图像即邈真像,同时也有与之相配的像赞。“邈真赞若按其用途来看,可分为供养像和遗像赞两类。”“邈真赞,按照写作时间可分为生前所撰和死后所撰。”[4]这说明邈真像既有为活人绘制,也有为逝者绘制的。从现有邈真赞来看,为逝者绘制的邈真像居多,其功用主要是“写平生之容貌,想慈颜而继轨;良功默妙,威仪真器”[4]156逝者的邈真像一般置于影堂、真堂或影窟,供后人瞻仰和悼念,即“邈生前之形像,遗子孙兮瞻视”[4]146,而与之相配的真赞则大多叙述其生平和后人的哀思之情。

与大量邈真像的流行相关,该时期敦煌佛窟内也出现了一种与传统的供养人像有明显区别、绘制于窟内主室东壁门上的“供养”图像。沙武田注意到这类图像的“原创性”意义,对蕃占时期的莫高窟第231窟的阴伯伦夫妇供养像做过解析,认为这类图像的出现主要与当时的政治环境有关——窟主将自己亡故的着唐装的父母像绘制于此处,“因如此则可以合理地逃避吐蕃制度的约束与责任追究,供养人画像可以堂而皇之地穿上传统唐装,写上在唐时的官衔。无不反映对唐廷的深切怀念之情,与对吐蕃统治的蔑视。”“这个位置的视觉效果并不好,这样或许可借此冲淡政治冲突。”此位置是传统的尊像画等宗教图像所在,“而在此画入世俗供养人图像,因此某种程度上提升了阴伯伦夫妇等窟主们已故父母们的地位,把这些图像与宗教图像相提并论,又一次冲淡了政治阴影[1]。将这种图像与当时的社会背景相联系进行解析,无疑是一个很好的切入点,但仅从政治背景去探讨,难免失之偏颇。如果将其与当时的社会习俗即当地普遍流行的佛窟家庙(家祠)化和邈真像的流行结合起来考察,则更有可能接近历史的原貌。

就目前所见90多篇邈真赞来看,写作年代几乎都是中晚唐归义军时期,说明这一时期敦煌地区曾广泛流行邈真像。关于邈真像的用途,前贤已做过多方面的研究。比较统一的认识是,这种图像既有供丧仪用的“生前写真”,也有为生者绘制的普通供养像。供奉邈真像的影堂或真堂名称并无严格的差异,时或交替使用。关于其功用,郑炳林先生认为,唐宋以降凡佛寺、道观、陵墓和家庙(家祠)住宅都有设置,分别用来供奉本教的高僧大德或家族先祖遗像。而就敦煌石窟而言,“敦煌莫高窟与其他真堂、影堂不同的是,石窟中不但绘制已故的先祖先师的邈真像,而且绘制现存建窟者的邈真像,这种情况的出现与石窟的功用有直接的关系”[5]。这给我们进一步探讨莫高窟东壁门上的先祖供养像以很大的启示。我们认为,这种特殊位置的先祖供养像就是邈真像,如此判断的理由是基于佛窟功能向家庙(家祠)的转化。

佛窟功能的变化,是佛教中国化世俗化的具体反应形式之一。晚唐归义军时期,敦煌佛教的世俗化是佛教研究者最关注的问题之一,研究者众,成果颇丰。论者大多从佛教徒的生活或佛教信仰者在日常生活中对佛教的理解来说明,认为是佛教世俗化有许多现实性、功利性的表现形式。如僧人饮酒、娶妻生子、从政从军、纳税服役、置产敛财、僧人与世俗家庭的经济联系,以及俗家信徒的烧香设供、祈祷还愿,不求成佛,只求禳灾祛魔、多子多寿、保家庭日常生活平安幸福等[6-10]。晚唐五代归义军时期,敦煌佛教空前兴盛并日益世俗化,民间佛教信仰成为敦煌佛教的主流,广泛地影响着民众日常生活[11]。这样将佛教世俗化置于民间佛教信仰层面,对佛教世俗化影响下的民间佛教信仰变化进行深入研究,对我们进一步的研究有很大的启发。在普遍佛教世俗化背景下,佛窟的开凿也一定会受到很大的影响,会影响到整个佛窟建筑结构,特别是内部装饰的某些变化。

莫高窟东壁门上绘制世俗供养人像的洞窟几乎都是有明确窟主的“家窟”。既然是家窟,就一定融入了窟主与家族的关联,也一定会有与家族相关的线索。例如,家窟内供养人一般都是本家族或与本家族有关的成员,家窟会体现当时或本家族佛教信仰倾向等。张议潮家窟第156窟,不但在东壁门上绘制了父母及张议谭、张议潮的形象,更将表现自己文治武功的“统军出行图”和“夫人出行图”绘制于窟内。因此,我们有理由相信,这种家窟一定程度上兼有家庙(家祠)的功能。

家庙(家祠)起源于中国远古的祭祀制度。周代行宗法制,宗庙出现。“天子七庙,三昭三穆,与太祖之庙而七。諸侯五庙,二昭二穆,与太祖之庙而五。大夫三庙,一昭一穆,与太祖之庙而三。士一庙,庶人祭于寝[12]。”两汉时期,厚葬之风盛行,出现了墓祠,即在墓地附近修建祠堂。这种祠堂是生者对地下墓主进行祭祀的地面建筑,是连接阴阳两界的通道。魏晋南北朝时期,战乱频仍,民不聊生。三国魏武帝曹操下令革除厚葬,一扫前朝厚葬之风,薄葬之风始兴,墓祠祭祀逐渐衰落,而庙祭制度则逐步恢复。就在令禁厚葬的同时,曹魏又循先制建立了自己的宗庙。《宋书》记载,汉献帝建安十八年(213)五月,以河北十郡封魏武帝为魏公,七月,始建宗庙于邺,以诸侯礼立五庙。曹操是以魏公身份比对诸侯礼而立五庙。此后,立家庙(家祠)之风遂盛。

唐代,随着《贞观礼》、《显庆礼》、《开元礼》的颁布,关于家庙(家祠)也有详细的规定,墓祀逐步转化为庙祭和家祭。“凡文武官二品以上,祠四庙,五品以上,祠三庙。(注云:三品以上不须兼爵,四庙外有始封祖者通祠五庙)牲皆用少牢。六品以下达于庶人,祭祖祢于正寝,用特牲。”[13]由此可以看出,只有五品以上的官员可设立家祠或家庙。唐礼同时规定,即使够品级可立家庙(家祠)者,还须上报朝廷核准。“斋沐祇慄,拜章上言,请立先庙,以奉常祀。于是得请于天子,承式于有司。”[14]此外,家庙大多建在长安和洛阳二京。甘怀真对唐代42例家庙地点进行了分析,其中38例设于长安和洛阳,4例设于故乡兼治所[15]。在京城立家庙,应是家族显荣的标志,也与五品以上命官大多在京城居住有关,同时标志着家庙与故乡墓地的分离。

正是由于唐代庙祭和家祭逐步代替了墓祀,所以大量的唐墓考古发现中虽然不乏反映墓主生前生活的画卷,但以真像形式出现的墓主形象却比较罕见。从目前所见敦煌文献,尚没有看到有关当时家庙或家祠的记载。唐咸通七年(866)张议潮“束身归阙”,诏赠太保,位及三品,但史料中未见有在长安立家庙的记载。敦煌孤悬塞外,虽无世家大族修建家庙的记载,但中唐蕃占时期开始就有将父母的画像安排在佛窟内的现象,到归义军时期则比较普遍。按当时律令,不够一定品级者不能建庙祭祀祖先,而往往把祖先的画像、泥塑像或神主牌位供奉在墓旁的佛寺里,这类佛寺后被称为“功德祠”[16]。敦煌的功德窟不但具有“家庙”的功能,显然也带有“功德祠”的性质。五代以后这种现象逐步减少,至宋代墓葬内大量出现墓主夫妻“开芳宴”的形式,佛窟内的这种形象则逐渐消失。

二 佛窟与佛寺

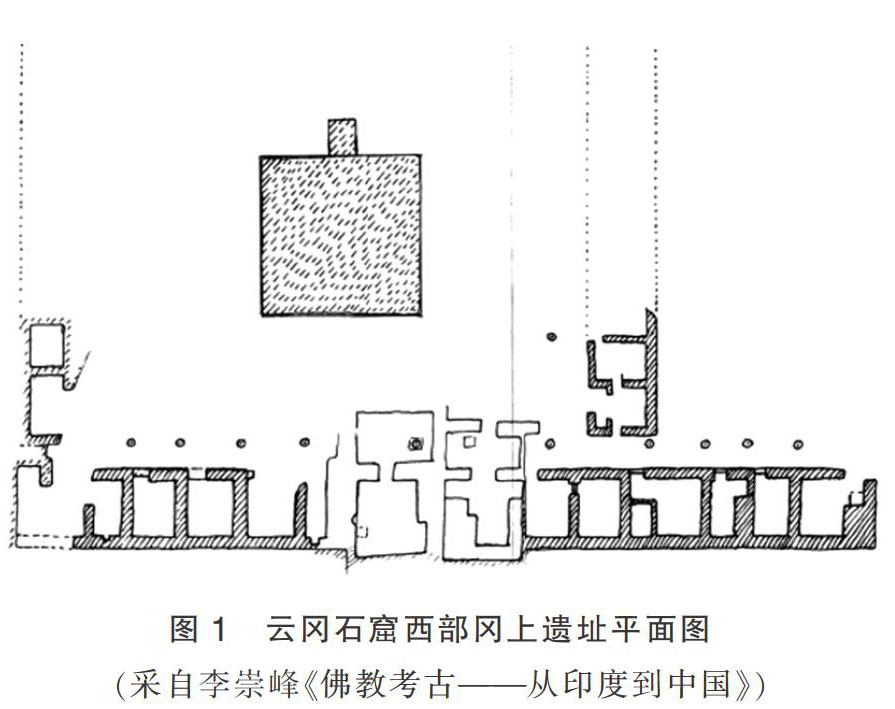

佛教自传入中国,其宗教活动场所主要有两种形式:一是寺院,二是佛教石窟。“石窟的出现应稍晚于寺院”[17]。佛窟在中国的出现,早期受到古印度佛教建筑的影响,中心塔柱窟比较多。北朝以后特别是隋唐开始出现的大量殿堂窟,从形制上来说受到墓葬形制的影响较大。但作为一种佛教道场,窟内布局则更多受到佛寺布局的影响,佛窟功能与佛寺布局也存在一定的对应关系。文献所记创建于东汉永平十一年(68)的洛阳白马寺是中国最早建立的佛教寺院。“自洛中构白马寺,盛饰佛图,画迹甚妙,为四方式。凡宫塔制度,犹依天竺旧状而重构之,从一级至三、五、七、九。世人相承,谓之‘浮图,或云‘佛图。”[18]其中“依天竺旧状而重构”,说明中国最早的佛寺建筑蓝图来自天竺。“供养世尊遗余舍利,造窣堵波,周圆一踰缮那高半踰缮那,令入守当渐次修造。其人信心意乐贤善,殷勤营作不生劳倦。时有作人见窣堵波其量高大,遂生嫌慢作如是语,告同伴曰,王今造此大窣堵波,多费人功何日成就。”[19]“诸窣堵波,即旧所谓浮图也。”[20]可见,当时所建佛寺是仿天竺旧状,以佛塔为主,而“中心塔柱窟”可看作是将佛塔移入洞窟的作品,其窟形特点是“窟室平面呈长方形,后部中央凿出了通连窟顶与地面的中心塔柱。柱身四面凿龛造像,正面为一大龛,余三面皆两层龛,除两侧面上层作阙形龛外,其余都是尖形园券形龛”[21]。可见,中国最早的佛寺是以佛塔为中心修建,而佛教石窟的中心塔柱窟则是北朝流行的代表性窟形。关于这一点,云冈石窟冈上遗址的考古发掘实例是一典型例证。2000年,有关单位对云冈石窟所在的西部冈上遗址(云冈第39窟西南上方)进行了全面的考古发掘,在北魏文化层发掘出一座完整的寺院遗址,遗址以中央佛塔为中心,北、东、西侧是僧房[22](图1)。这种典型的寺院一般以殿堂(又称正殿、大殿或大雄宝殿)为主体。殿堂建筑集中地体现了我国传统建筑的风格和特点。殿堂的屋顶,较多地采用庑殿、歇山、重檐、悬山、硬山、卷棚等样式。

宿白先生概括了古代佛寺建筑的特点:一是佛寺传自印度,以浮图为中心故称之为浮图祠(寺);二是洛阳白马寺盛饰浮图,塔内供鎏金佛像;三是塔周围建有宽阔的周阁,类似于后来的回廊。具体到某一寺院则可看出,佛寺基本布局都是沿中轴线所建,依次为大门(山门)、浮图(塔)和大殿;其次围绕中轴线两侧建廊庑;再次佛教寺院一般都绘有壁画。云冈石窟所在的西部冈上遗址的考古发掘遗迹即是实物例证。由于历史的原因,寺院壁画已荡然无存,但《历代名画记》、《唐朝名画录》、《寺塔记》等画史文献中有不少记载。以大殿为中心的寺院建筑,与中国古代的宫殿、衙署和廊院式建筑有相通之处。实际上,白马寺也是在汉代接待外宾的鸿胪寺基础上建立的。中国佛寺采用了传统宫殿建筑形式。

起塔建寺既是表达对佛的崇敬,更是信众为表达特定的期盼和愿望所做的功德,开凿佛窟也是在做功德。就佛寺来说,自魏晋开始,有一种目的性很明确的佛寺即“功德寺”成为佛寺的一大类。唐释法琳论及两晋营寺,曾关注到功德性造寺和官司现象[23]。这种功德性的寺院多由个人营建,时称“家寺”,功德主上自皇帝贵胄下至民间大族,隋唐以后大为流行,至宋成为一种社会风尚。皇家功德寺是唐代佛教寺院的重要组成部分,在近三百年期间,除唐武宗灭佛外,历代帝王都崇奉佛教,在位期间几乎都建过功德寺。如贞观三年(629),唐太宗诏令在旧日破敌之处立寺数所,为殒身戎阵者祈福[24]。慈恩寺为太宗皇帝之子皇太子李治为追念母亲,为母祈福所建。据《大慈恩寺三藏法师传》卷7记载:

皇太子以文德圣皇后早弃万方,思报昊天,追崇福业,使中大夫守右庶子臣高季辅宣令曰:“寡人不造,咎谴所钟,年在未识,慈颜弃背,终身之忧,贯心滋甚,风树之切,刻骨冥深。每以龙忌之辰,岁时兴感,空怀陟屺之望,益疚寒泉之心。既而笙歌遂远,瞻奉无逮,徒思昊天之报,罔记乌鸟之情。窃以觉道洪慈,实资冥福,冀申孺慕,是用归依。宜令所司于京城内旧废寺妙选一所,奉为文德圣皇后即营僧寺。寺成之日,当别度僧,仍令抉带林泉,务尽形胜。仰归忉利之果,副此罔极之怀。”于是有司详择胜地,遂于宫城南晋昌里,面曲池,依净觉故伽蓝而营建焉。[25]

在敦煌佛窟营建史上,覆斗顶殿堂窟的窟形一般主室平面为方形,西壁中央开佛龛,龛内亦为覆斗顶或盝形顶。这种建筑形制,实际上可看作是一座缩小的寺院,连接前室和主室的甬道可看作是山门,主室等同于寺院的廊院,西壁佛龛则是寺院的大殿。佛窟从专事敬佛到兼有家庙(家祠)或家祠性的功能演变,是世家大族营建“私寺”的表现。关于这一点,史苇湘先生早有研究:“敦煌的世家豪族已经把佛教石窟作为‘家庙(家祠),一家一窟,一族数窟。为了造窟,父子相继,祖创孙修是屡见不鲜的,而且在造窟铭记中用大量篇幅陈叙家谱,矜示阀阅。”[26]佛窟向“家庙(家祠)”演变,自然就纳入了更多家族元素。开窟者将父母供养像绘制于窟内特定位置,是佛窟家庙(家祠)化的重要标志之一,也是中国传统的孝道思想与佛教思想相容的反映。

三 佛窟与墓葬

隋唐以后,敦煌的殿堂窟形制很大程度上受到了魏晋墓葬形制的影响。从壁画内容来看,佛窟与墓葬相差较远,这种壁画装饰的差异性反映了两种建筑的不同功用。对这种差异性进行研究,有助于我们通过位置关系的比较来研究两种建筑中壁画图像的真实意义。

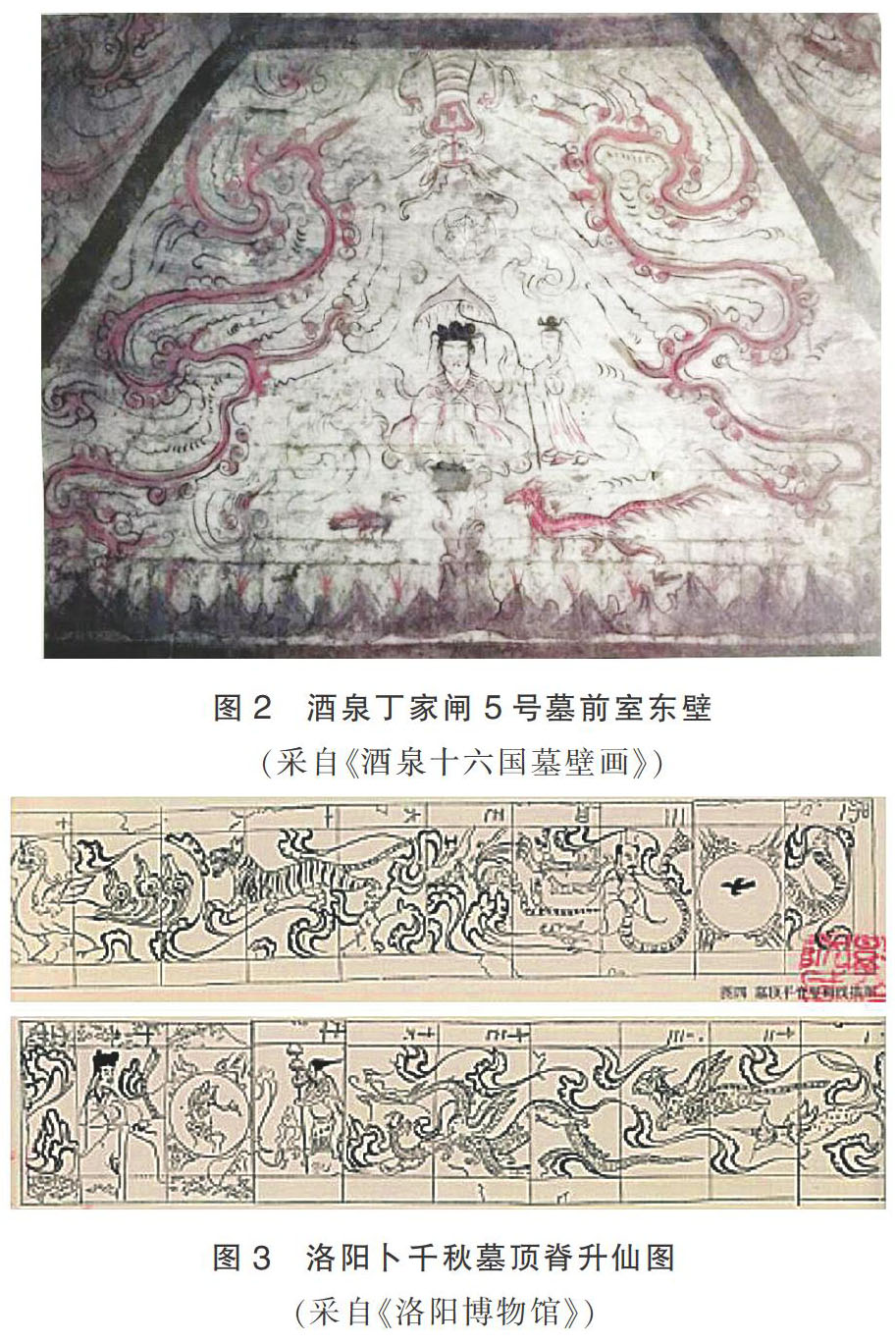

墓葬兼有对死者安葬和纪念的双重功能,其纪念性功能主要由生者对亡者的灵魂升仙祝愿完成,而其具体表现形式为在墓地祠堂或墓葬正壁绘制墓主的形象,表达了期冀墓主升仙的愿望。汉魏以降,墓祠和墓葬中这类图像很多{1}。除直接绘制墓主形象外,也有将墓主形象绘制于仙界中,使之与仙人为伍。酒泉丁家闸第5号墓顶部呈盝顶状,中央方形顶部绘莲花,与敦煌石窟殿堂窟形制极为相似(图2)[27]。墓室的顶部四披分别绘东王公、西王母以及相关的九尾狐、天马、天鹿、羽人等仙界生灵。稍下部沿墓室穹隆顶的下沿,绘一列山峦,说明山上部分应是东王公、西王母居住的仙界。这样的绘画意图正是汉代以来中国的升仙思想的表现。巫鸿先生对这类图像有过清楚的解读,认为在作为墓区礼仪建筑的祠堂中,“其画像的三个部分——屋顶、山墙和墙壁恰恰是表现了东汉人心目中宇宙的三个组成部分——天界、仙界和人界”[28]。汉代有“事死如生”的社会风气,认为人死后是要升到天空成仙的,所以在墓室特定位置画天象图、神仙或者祥瑞圖正是这种升仙观念的反映。其代表性形象主要有西王母、东王公、伏羲、女娲,祥云瑞气和灵异怪兽等。而在墓葬中出现最多的西王母形象,代表了神仙的境界,是寄望死后能够成仙,进入到西王母的世界。河南洛阳的卜千秋墓壁画有同类题材。该墓葬由墓道、主室、左右耳室三部分组成。“升天”主题的画面位于门内上额、顶脊、后壁山墙正中等处,图像连续绘制男女墓主在持节仙翁引导下分别乘龙持弓、乘三头凤鸟捧金乌,在各种神兽的簇拥下飘然升仙的情景(图3)。从图像本身来看,尽管这类图像将墓主身份绘制于伏羲女娲的平行位置,且伏羲女娲被分开绘制,传统伏羲女娲图像中的三足乌、蟾蜍分别绘制于伏羲和女娲面前,青龙白虎朱雀玄武四神形象似“无序”状排列,但不可否认的是,整体图像画面是苍天的象征[29]。20世纪90年代发掘于洛阳轴承厂的浅井头汉墓,其墓室壁画的位置和构图以及图像内容与卜千秋墓近似[30]。可以看出,汉墓中对于升仙愿望的表达尚处于一种懵懂状态,对墓主形象位置的安排尚不明朗。只有个别墓葬例外,例如2000年底发掘于陕西旬邑县百子村的东汉“邠王墓”,墓主邠王夫妇的形象则相对而坐,被绘制于主室南部与正壁灵位相对的位置。

敦煌石窟中的东王公与西王母的形象最早出现在西魏第249窟顶部,段文杰先生称之为“中外结合,佛道杂糅”的新境界,并认为这类题材来自坟墓[31],实际上跟中国传统的升仙思想有关。《张淮深碑》中有“方丈室内,化尽十方;一窟之中,宛然三界”的记载,这里的“三界”一方面与佛教的三界观念有关,但更大程度则是意指“天界、仙界和人界”。基于这一观念考察窟内的建筑图像程序,就有可能对莫高窟第249窟窟顶一类的中国文化元素有更明确的理解。

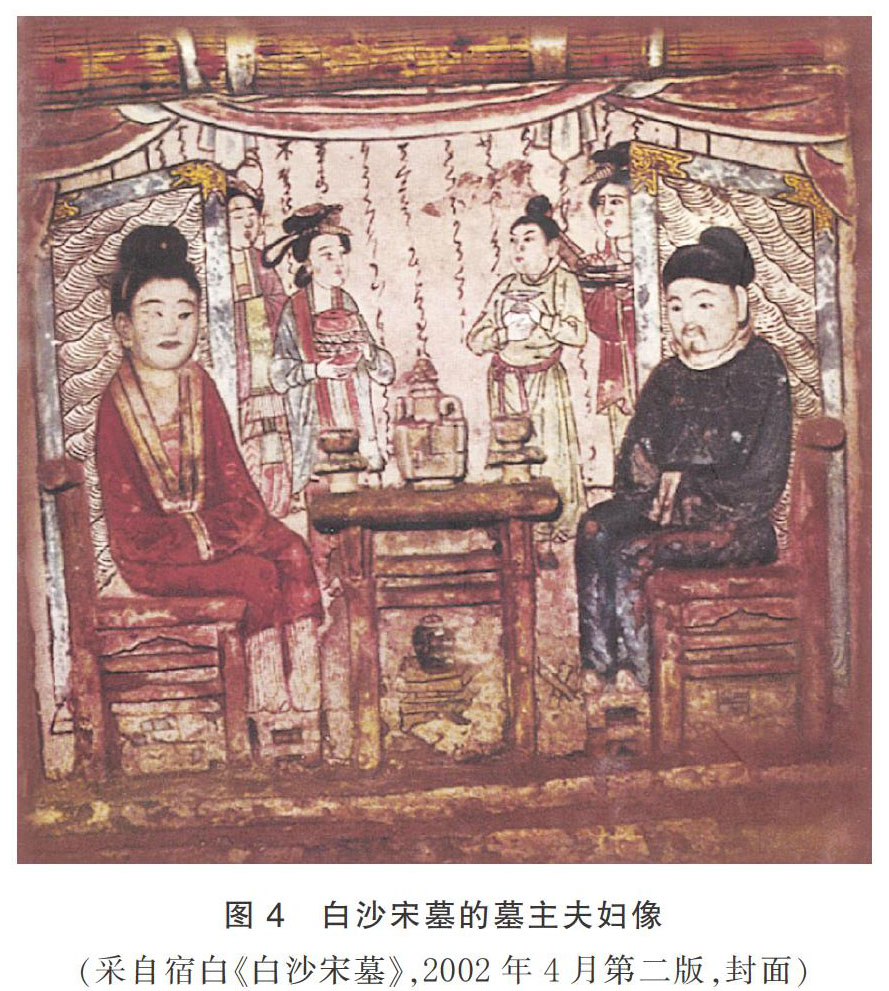

中国传统文化中关于“天”的概念非常模糊。汉代以后,“天”的概念逐步与道教的仙界概念和佛教的“净土”、“西方极乐”以及儒家的“天命”等观念相结合,形成了一种中国人思想中独特的概念,这就是“宛若三界”中的“天界”。从汉代墓祠到魏晋墓葬,有一个很重要的图像元素引人关注,就是位于墓祠山墙位置的“仙界图”。一般是生者将对亡者灵论升仙的祝愿都寄托在这里。不过汉代的升仙图大多是以伏羲女娲或东王公西王母等仙界神灵为代表,墓主形象多与群仙为伍,单独出现的较少。但到了唐代,墓葬中很少有墓主形象出现。五代十国之后,这一题材又大量出现,至北宋时期则以夫妇对坐的形式出现,并成为一种基本固定的模式[32]。白沙宋墓的墓主夫妇图像位于颖东第119号墓葬的前室西壁(图4)。其位置意涵与汉武梁祠的西壁西王母图像、洛阳卜千秋墓的西王母图像以及孝堂山西山墙的西王母图像有几近相同的意涵,即对西王母所居西方仙界的向往,只不过宋代以后表达墓主升仙的主题更加具象。

墓祠或墓葬的墓主形象实际上是其灵魂的代表,“可能就是后来庙堂之中常见的‘影像(真像),除了偶像的功用之外,更突出了一种纪念性”[33]。唐墓壁画题材丰富,表现墓主生前生活或死后在另一个世界生活场景壁画是主要题材,但墓主形象却基本没有,这与唐代家庙、家祠制度的恢复和完善有很大关系。家庙、家祠是专门用来祭祀、纪念祖先的地方,人们再也不用将父母的形象绘制于墓室之中。而在敦煌,世家大族有足够的实力开凿佛窟,很自然会将父母的形象绘制于自己的家窟,这样,佛窟便不再是单纯意义上的佛教道场,而是兼有佛、道、儒及民间信仰的综合礼仪体。

敦煌碑铭赞、开窟功德文及大量的抄经中都有或希望父母健康长寿,或祈愿父母逝后“永生菡萏”等内容,但将父母肖像直接绘制到佛窟之中的,基本上是那些最有权势的功德主,如敦煌大族阴嘉政(第231窟),归义军节度使张议潮(第156窟)等。汉代墓祠和魏晋墓葬,山墙是专门绘制祝愿逝者升仙意图的壁面。莫高窟的主室东壁与寺院和墓葬的山墙功能相同,同样是表达对逝者升天(升仙)祝愿的最佳处所。因此,在此处绘制窟主父母像的用意便非常清楚了。

四 佛窟东壁父母图像的意义

综上可知,东壁门上绘制本家族人物形象的洞窟大都由世家大族开凿,并兼具家庙(家祠)或家祠功能。盛唐建、中唐有补绘的第91窟东壁门上的三身供养比丘形象,虽尚难断定绘制时间,但是目前所见较早的一幅,应是一种新元素的萌芽。中唐以后,一些洞窟较多出现这类图像,如第144、231、359等窟。归义军时期,多数家窟都绘制了这类图像。如莫高窟第9、12、18、20、127、138、156等窟。从图像特点来看,莫高窟的这类供养像大体分为两类,一类居中是题写父母(祖父母)名衔的一座銘幢,父母胡跪于銘幢两侧(南北),分别手持长柄香炉或无柄香炉,且身后都站立侍从。如第231窟的阴嘉政父母供养像,第144窟的索留南夫妇供养像,第12窟的索义辨祖父母供养像等(图5)。另一类供养像为站姿,图中无铭幢,有题记注明供养人身份,且男女(父母)供养像不对等。第156窟东壁门上的供养像,南向第一身女供养像题记为:“亡母赠宋国太夫人陈氏一心供养。”而北向的三身男供养像,分别为张议潮父亲张谦逸,哥哥张议潭和张议潮本人[34](图6)。

从供养人题记看,东壁门上绘制的这类供养像大多是父母(祖父母)遗像,且大多为侧面像。巫鸿先生在对武梁祠的研究中对两种角度不同的肖像形式做过深入分析,认为墓主侧面形象为“情节式”,而正面形象则为“偶像式”。莫高窟东壁门上的供养像大多是侧面形象,是否也是“情节式”图像呢?这一点我们可以结合敦煌邈真赞来探讨。P.4660《张兴信邈真赞》:“邈生前之形像,遗子孙兮瞻视。乾符六年九月一日题于真堂”[4]146。《沙州释门故张僧政赞》:“写平生之容貌,想慈颜而继轨;良功默妙,威仪真器……大唐乾符三载二月十三日题于真堂”[4]156。显然,绘制邈真像主要是为了供后人瞻仰膜拜。既然要“邈生前之形像”、“写平生之容貌”,理应绘制正面形象。另外,邈真像一般应绘制(彩塑)于影堂,即邈真像主的专用堂室。例如,莫高窟第17窟作为洪辨的影堂,其中即塑有吴和尚洪辨的正面像。因此,莫高窟东壁门上所绘这类形象,虽不是完全正面的“偶像式”肖像,但其本身确实兼有“邈真”的功能。这类供养像可理解为整个洞窟的第一供养人。父母手中大多手持香炉,胡跪做敬献状,既有对图中正中榜题框内祖先的祭拜(这种位于东门之上正中位置的榜题框尚有继续深入探讨的必要。),更有對处于中轴线西壁龛内主尊的朝拜。如果参照墓葬同一位置的功能来考虑,当然也有子女祝愿亡故的父母能“升仙”、“永生”或与“天界”的神佛能同行为伍的愿望。

值得说明的是,我们论及的这类供养像既有逝者父母、祖父母的形象,也有健在者的形象,例如,第156窟的张议潮父母像之外又绘制了两身男供养像:张议潭和张议潮[34]209。这一点不难理解,从我们前述邈真像的特性和分类来说,绘制于洞窟这一位置的俗人真像本身具有“邈真像”的功能,是可以绘制活人画像的。绘制逝者的真像是为后人瞻仰和祭奠(受供),同时它也是整窟的供养人。而绘制生者真像的目的,除供养和受供之外,旌表意义大于升仙祈愿。同时,将生者真像置于“仙界”的做法,本身就寄寓了更深层的“意图”。

五 结 语

中晚唐敦煌当地流行的绘制邈真像习俗与中国传统的祭祖传统相结合,加之佛窟功能逐步向家庙、家祠的转化,使原本置放于家庙(家祠)或住宅的邈真像逐渐进入佛窟。在这一过程中,建窟者有意无意参照了中国传统礼仪建筑,特别是受到佛寺和墓葬等空间布局的影响,将父母真像或本家族最有影响的人物绘制于主室东壁门上,置于供养和受供者的双重地位。莫高窟主室东壁门上绘制的这种图像,既兼有“邈真像”接受后人瞻仰和祭拜的功能,也反映了子女祈愿父母(祖父母)往生、升天的愿望,更是将佛教的“往生极乐”概念与中国传统的羽化成仙等观念相结合的产物。而绘制对本家族有巨大贡献的健在者形象,同样将他们置于供养和受供养的位置,既是旌表其功绩和地位,同时也具有祝愿其长寿永安或逝后往生成仙的愿望。作为佛教佛事活动的道场,佛窟东壁门上绘制的这类图像,本身蕴含了极其丰富的文化意义,同时也是佛教中国化、世俗化在佛窟营建上的重要表征。

参考文献:

[1]白天佑,沙武田.莫高窟第231窟阴伯伦夫妇供养像解析[J].敦煌研究,2006(2):6-10.

[2]沙武田.敦煌的粟特胡人画像——莫高窟第359窟东壁门上新释读石姓男供养像札记[C]//樊锦诗,荣新江,林世田.敦煌文献·考古·艺术综合研究——纪念向达教授诞辰110周年国际学术研讨会会议论文集.中华书局,2011:219-231.

[3]范泉.莫高窟第12窟供养人题记、图像新探[J].敦煌研究,2007(4):86-90.

[4]郑炳林.敦煌碑铭赞辑释[M].兰州:甘肃教育出版社,1992:9.

[5]郑炳林.敦煌写本邈真赞所见真堂及其相关问题研究[J].敦煌研究,2006(6):64-73.

[6]李正宇.晚唐至北宋敦煌僧尼普听饮酒—敦煌世俗佛教系列研究之二[J].敦煌研究,2005(3):68-79.

[7]李正宇.8至11世纪敦煌僧人从政从军—敦煌世俗佛教系列研究之七[J].敦煌学辑刊,2007(4):57-68.

[8]李正宇.晚唐至宋敦煌听许僧人娶妻生子[C]//郑炳林,樊锦诗,杨富学.敦煌佛教与禅宗学术讨论会文集.西安:三秦出版社,2007:12-36.

[9]郑炳林,魏迎春.晚唐五代敦煌佛教教团僧尼违戒——以饮酒为中心的探讨[J].敦煌学辑刊,2007(4):32-47.

[10]杨富学,王书庆.从生老病死看唐宋时期敦煌佛教的世俗化[J].敦煌学辑刊,2007(4):132-143.

[11]党燕妮.晚唐五代宋初敦煌佛教信仰特点初探[J].世界宗教研究,2007(2):31-39.

[12]王梦鸥.礼记今注今译[M].台北:商务印书馆,1978:177-178.

[13]大唐开元礼[M].北京:民族出版社,2000:34.

[14]白居易.淮南节度使检校尚书右仆射赵郡李公家庙碑铭[C]//全唐文:卷678.北京:中华书局,1983:6930-6932.

[15]甘怀真.唐代家庙礼制研究[M].台北:商务印书馆,1981:39-58.

[16]竺沙雅章.中国佛教社会史研究[M].京都:同朋舍,1982:111-114.

[17]宿白.中国佛教石窟寺遗址[M].北京:文物出版社,2010:7-25.

[18]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974:3029.

[19][唐]义净译.根本说一切有部毗奈耶杂事[C]//大正藏:第1451册.台北:新文丰出版公司,1983.

[20][唐]玄奘原著,季羨林,等校注.大唐西域记[M].北京:中华书局,1985.

[21]樊锦诗,马世长,关友惠.敦煌莫高窟北朝洞窟的分期[C]//中国石窟·敦煌莫高窟》(一).北京:文物出版社,1982:185-189.

[22]李崇峰.佛教考古——从印度到中国[M].上海:上海古籍出版社,2014:267-288.

[23]法琳.辨证论·十代奉佛[C]//大正藏:第52册.台北:新文丰出版公司,1983:502.

[24]王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955:849-850.

[25][唐]慧立,彦悰著,孙毓棠,谢方点校.大慈恩寺三藏法师传[M].北京:中华书局,2000:149.

[26]史苇湘.世族与石窟[C]//敦煌研究文集.兰州:甘肃人民出版社,1982:163.

[27]甘肃省文物考古研究所.酒泉十六国墓壁画[M].北京:文物出版社,1989.

[28]巫鸿.武梁祠——中国古代画像艺术的思想性[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006:92.

[29]倪克鲁(Lukas Nickel).砖叠苍穹——新莽墓葬建筑与绘画中的宇宙象征[C]//巫鸿,朱青生,郑岩.古代墓葬美术研究:第2辑.长沙:湖南美术出版社,2013:95-106.

[30]洛阳市第二文物工作队.洛阳浅井头西汉壁画墓发掘简报[J].文物,1993(5):1-16.

[31]段文杰.道教题材是如何进入佛教石窟的——莫高窟249窟窟顶壁画内容探讨[C]//段文杰敦煌艺术论文集.兰州,甘肃人民出版社,1994:318-334.

[32]宿白.白沙宋墓[M].北京:文物出版社,2002:48.

[33]郑岩.逝者的面具——汉唐墓葬艺术研究[M].北京:北京大学出版社,2013:168-194.

[34]贺世哲.从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代[C]//敦煌莫高窟供养人题记.北京:文物出版社,1986:209.

- 浅谈翻转课堂模式在大学英语教学中的应用研究

- 隔代养育与青少年自我评价的关系

- 宁夏幼儿教师培训现状与需求分析

- 关于化学与环境工程学院大学英语教学改革调查问卷(学生版)的分析与建议

- 浅析幼儿学前教育的教学策略

- 大学生微信朋友圈信息分享行为研究

- 微信公众平台辅助课堂教学改革刍议

- 幼儿教育中的音乐教育教学方法探析

- 论幼儿园课程的本质

- 浅析高专音乐教育专业人才培养策略

- 民间美术造型元素在幼儿美术绘画教学中的应用

- 高职高专院校“办公室事务管理”课程研究与设计

- 民办高校辅导员在大学生创新创业教育中指导作用探析

- “谁”是体育培训生

- 运动员思想品德教育探讨

- 高校英语教师教学科研能力的培养

- 专题化教学在《孙子兵法》教学中的应用研究

- 大学生对电子竞技运动的认知情况调查研究

- 经济全球化与思想政治教育的创新

- 高职物流管理专业应用型人才培养模式创新研究

- 漫谈德育课的教学规律

- 浅析高校辅导员对学生干部的选拔与培养

- 云计算环境下多媒体听课系统的设计与实现

- 高职信息化课程改革的实践研究

- 高职院校培育“工匠精神”的实践途径

- desert¹

- deserve

- deserve/be owed

- deserved

- deservedly

- deserve/merit

- deserver

- deservers

- deserver's

- deserves

- deserving

- deservingly

- deservingness'

- deservingness

- deservingnesses

- deservingnesses'

- deservingness's

- deservings

- de-shell

- de-shelled

- de-shelling

- de-shells

- desiccated

- desiccation

- design

- 牡丹亭

- 牡丹亭梦

- 牡丹卡

- 牡丹卷子

- 牡丹插在牛粪上——颜色不变香变臭

- 牡丹洗脚。

- 牡丹王国

- 牡丹的好品种

- 牡丹窑子

- 牡丹花

- 牡丹花下死,做鬼也风流

- 牡丹花儿虽好,还要绿叶儿扶持

- 牡丹花的一种

- 牡丹花的香色可贵,不同于一般花卉

- 牡丹花虽好,还要绿叶扶持

- 牡丹虽好空人目,枣花虽小结实成

- 牡丹虽好,也要绿叶扶持

- 牡丹虽好,全仗绿叶扶持

- 牡丹虽好,全仗绿叶扶持。

- 牡丹首艳

- 牡咬儿

- 牡客

- 牡应

- 牡敛

- 牡桂