苏振兴

【摘要】巴西于1993~2002年进行全面性经济改革,初步实现了从内向发展到外向发展、由国家主导型体制向市场经济体制的转型。但是,这场改革是以抑制恶性通胀、稳定宏观经济为优先目标,改革过程出现两方面的问题。其一是政府当局先是通过更换货币、大幅调整汇率降低通胀,继而长时间采用所谓“汇率锚”和高利率政策,造成外贸失衡、财政失衡、投资受限等负面效应;其二是产业结构调整未得到应有的重视,因而未能形成一种与外向发展相适应的新的经济增长方式。最近20年来,巴西在社会领域的改革是一个值得关注的亮点。

【关键词】经济转型 雷亚尔计划 结构调整 转变增长方式

【中图分类号】F177 【文献标识码】A

巴西在1930~1980年期间实行进口替代工业化的内向发展模式。在这一模式下,巴西工业成功地实现了第一次“追赶”(catch-up),到1980年已建立起比较完整的工业体系,制造业产值占国内生产总值的33.2%;在工业化浪潮推动下,1980年以前的30年,国民经济保持了年均7%的增长率。不过,随着时间的推移,到20世纪70年代中期,这种“由国家主导的进口替代工业化为基础的增长方式已经活力衰竭”,①具体表现为连续性的危机。先是1973年国际石油价格暴涨,导致巴西外贸收支严重失衡和发展资金短缺,被迫转向“负债增长”。大量举借外债虽然使巴西国民经济在20世纪70年代继续保持了高增长,却酿成了1982年债务危机的发生,并引起持续的经济衰退和“去工业化”(desindustrialización)现象。债务危机的另一个后果是出现恶性通货膨胀,1987~1993年的7年中,有4年通货膨胀率超过2000%。

面对上述形势,整个1980年代直至1993年,几届巴西政府先后采取了一些局部性改革措施,均未取得实质性成效。1993年6月,时任佛朗哥(Itamar Franco)政府财政部长的卡多佐(Fernando H. Cardoso)推出以“雷亚尔计划”(Plan Real)为中心的改革方案。1994年,卡多佐当选巴西总统,并连任两届(1995~1998、1999~2002)。因此,1993~2002年,巴西进行了为期10年的全面性经济改革。这一转型对2003年以来巴西经济形势的演变具有不可忽视的影响,成为其经济转型的关键期。

巴西的改革措施中有一部分跟其他拉美国家大同小异,如贸易开放、金融自由化、银行系统重组,等等。笔者着重介绍几项较具特色的改革举措。

雷亚尔计划。雷亚尔计划是一项以抑制恶性通胀为目标的计划,其主要内容与实施过程分为三个阶段。第一阶段,即从1993年6月开始的准备阶段:一方面,政府深化贸易开放和国企私有化改革,力求恢复财政平衡和适度抑制通胀;另一方面,债务危机发生10年之后的1992年,外资开始重新流入巴西,有助于恢复其国际储备水平。1994年,巴西实现了在“布雷迪计划”框架下的外债重新安排,债务还本付息压力明显减小。第二阶段始于1994年3月,货币当局创立了一个与美元牌价捆绑的“实际价值单位”(Unidad Real de Valor, URV),所有的合同、价格、收费和工资等都必须按“实际价值单位”进行调整,从而建立起一个新的价格体系。第三阶段,自1994年7月1日起,用一种新的货币符号“雷亚尔”(Real)取代URV,每个雷亚尔等于2750克鲁塞罗(原有货币);对合同指数化作出限制;货币发行不得超出国际储备实际水平;货币当局保留其调整汇率制度的职能。经过上述调整,雷亚尔对美元的比值变为1:1。②雷亚尔计划在降低通胀方面效果显著:1994年通胀率由上半年的4位数降至年末的3位数(929.3%),1995年降至2位数(22.0%),1996年降至1位数(9.1%)。③

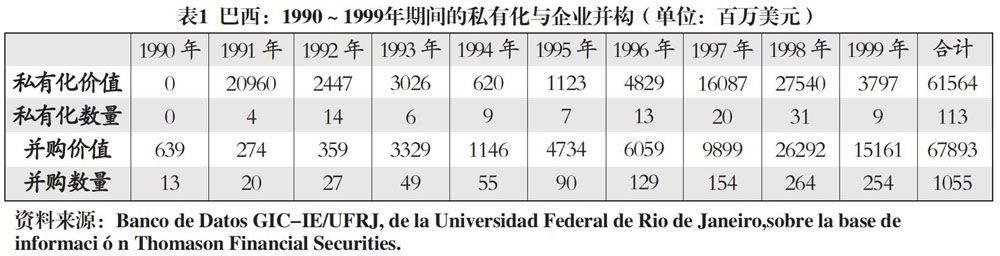

国有企业私有化。巴西国企私有化有两个特点。第一,政府是根据国会的相关立法实施私有化。例如,1991~1995年期间,法律允许私有化的部门主要涉及冶金、矿业、石油化工等行业。到20世纪90年代后半期,法律允许实施私有化的部门扩大到电信、天然气、石油等行业。第二,巴西的国企私有化被称为发展中国家规模最大的私有化进程之一。表1的统计数据截止1999年,显然还没有反映出巴西国企私有化进程的全貌,但足已见其规模之大。其中,私有化案例113宗,售出资产616亿美元;并购案例1055宗,总金额679亿美元,二者合计1295亿美元。有报道指出,巴西电信行业是出售资产最多的部门,高达300亿美元。外国投资者在巴西私有化中的参与比重为76.9%,在企业并购中的参与比重为71.4%。巴西学者鲍曼认为,巴西的国企私有化过程蕴涵着一种双重逻辑:出卖国有企业既是为了改善总体效益,也有强烈的财政动因。例如,1995~1998年期间,联邦政府经营的企业尚能取得相当于国内生产总值0.1%的财政盈余,而各州政府经营的企业则出现相当于GDP的0.5%的财政赤字。④

社会领域的改革。在拉美国家改革过程中,社会领域的改革通常被列入“第二代改革”。巴西则不同,卡多佐政府在开展上述各项改革的同时,推出一项“社会发展战略”,包含四条指导原则和六项基本任务。四条原则是:第一,普遍性、互助性与机会均等是所有社会政策的指导原则;第二,参与性,强调社会政策设计、执行和评估都要以扩大公共空间为原则,使社会参与和公共监控形式日益多样化;第三,分散化,强调像巴西这样的大国,在社会领域实施公共政策必须坚持分散化原则,既要发挥联邦政府的再分配职能,也要求州、市政府在发展教育、医疗等事业中承担责任;第四,合作,要求企业、工会、教会、大学、非政府组织等在社会领域承担起相应的义务。六项任务是:首先,教育、医疗、基本社会保障和城市基础设施的覆盖面普遍化;其次,增加就业与获取收入的机会;第三,对农村实施特殊政策;第四,增加获取土地、贷款、知识等生产性资产的机会;第五,开发多种专门致力于短期内缓解极端贫困现象的项目计划。最后,建立和完善收入直接转移支付计划。

巴西“社会发展战略”的出台大体有以下三方面的背景。其一,巴西社会分化现象严重。1994年,全国贫困人口比例高达43.9%,基尼系数达到0.632,而巴西的社保制度存在严重的“特权化”、“碎片化”特点。其二,巴西于1985年恢复代议制民主体制,结束长达20年的军人独裁;1988年颁布新宪法。在民众政治参与热情高涨的背景下,新宪法体现出两大突出特点:反对集权制,实行分权制;强调保障民权。新宪法详尽规定了公民应享有的各项基本权利,包括获取公共服务的权利。“90年代初,(在巴西)掀起了一股落实新宪法规定的狂热的立法浪潮”。⑤政府的改革举措必须适应政治形势的这种新变化。其三,卡多佐政府在一定程度上吸取了军政府时期一味强调“先把蛋糕做大”而忽视分配的教训,力图推动国家向“包容性增长”的发展理念转变。

卡多佐政府曾为这场经济改革提出四项总体目标:首先,稳定宏观经济,包括控制通胀与稳定货币。其次,实行财政紧缩。对公共账户进行结构性调整是稳定物价、工业现代化、去国家化、改组金融体系等的必要补充,从而释放出巴西经济增长的潜力。再次,进行国家改革(Reforma del Estado)。国家只能介入其应承担职责的领域,同时进行行政改革,提高公务员素质,改善公共服务效率。最后,实现经济可持续增长,未来15年应恢复高于5%的年增长率。⑥经过10年改革,上述目标的实现程度如何?笔者认为,从经济转型的角度来衡量,这场改革使巴西由长期的内向发展模式转入了外向发展模式,由国家主导型经济体制转向了市场经济体制,同时抑制了恶性通货膨胀,使宏观经济逐步恢复稳定。从调整经济结构、建立新的经济增长方式角度来看,这场改革却存在许多不足,这正是笔者在本文所要探讨的这场改革留给人们的启示。

未能扭转经济低迷的态势

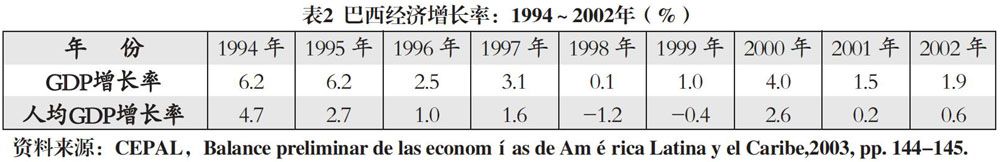

1981~1990年,巴西经济年均增长率仅为1.3%,处于低迷状态。全面性的改革启动之后,经济也未见明显起色。表2的数据显示,1994~2002年,经济增长率总体有所提高,但幅度不大,并呈现出剧烈的起伏波动。

经济改革为何没能有效拉动经济增长?20世纪90年代,部分拉美国家的经济改革具有将抑制恶性通胀与结构改革同时推进的特点。巴西的“雷亚尔计划”是其中的典型案例之一。在通过汇率调整大幅降低通胀的同时,也导致本币对美元汇率大幅升值;汇率大幅升值对出口不利,引起贸易结算失衡,经常账户赤字逐年增加;大量经常账户赤字主要靠利用外国的短期投机资本来填补,因而不得不采取高利率政策,进而导致公共债务与公共财政赤字不断增加,形成经常账户与公共财政“双赤字”现象。巴西政府在雷亚尔计划取得成功之后,为了稳定通胀预期,在长达4年半的时间里保持所谓“汇率锚”(ancla cambiaria)政策和高利率政策,1995年至1999年1月,基准利率达到年均33.6%的水平。学术界有评论指出:货币政策被巴西政府赋予吸引外资流入以平衡国际收支和保障汇率稳定的关键作用。币值长时间处于严重高估状态也引起国际资本针对雷亚尔的投机性攻击,并最终引发“汇率危机”。

1999年1月,巴西政府宣布雷亚尔贬值8%。然而,此举不但没有起到稳定市场的作用,反而引起更剧烈的资本外逃等投机活动,因为投机者认为,雷亚尔贬值恰恰证明关于巴西现行汇率已无法继续维持的判断是准确的。两天后,巴西政府不得不宣布实施自由浮动汇率,使雷亚尔在短短一个月之内贬值达60%,并最终稳定在贬值40%左右。卡多佐政府宣布货币贬值之前已得到国际货币基金组织400亿美元贷款的承诺,是巴西能比较顺利地渡过这次危机的一个重要因素。危机过后,巴西政府又宣布实施通货膨胀目标制和“财政责任法”两大重要措施。可以说,1999年,巴西将财政与货币领域的改革又向前推进了一大步。

基于上述背景,巴西在推进大规模经济改革的10年期间,存在着经济增长动力不足的现象。从国内需求角度看,雷亚尔对美元大幅升值产生一种“财富效应”,有利于扩大追加需求,但其中企业界的追加需求主要是从国外进口原材料与设备,而不是拉动内需。政府实施加大收入转移支付力度、重点扶持低收入阶层的政策,虽有助于增加内需,但幅度不大。从投资角度看,随着经济改革的深入,外国投资增幅明显加大,但这一阶段外资主要是利用巴西的私有化进程大量并购现存资产,很少增加新的生产能力。政府方面由于公共财政连年吃紧、公共债务不断增加、社会开支增长较快等,公共投资基本没有增长。国内私人投资则面临利率过高、信贷紧缩等多种限制。联合国拉美经济委员公布的数据表明,巴西1994~1999年的投资率保持在20%左右,比80年代略有提高,但2000~2002年又降至19%左右。⑦

对外贸易连年逆差

贸易保护是进口替代工业化模式的一项支柱性政策,因此,实行贸易开放对巴西产生的外贸扩张效应是明显的。1990年,巴西商品出口值为314亿美元,2000年增加到551亿美元,商品与服务出口系数由7.5%提升至11.2%;同期,商品进口值由207亿美元增加到558亿美元,商品与服务进口系数由5.1%提升至10.7%。⑧但是,如果跟同期国际贸易大幅扩张的世界潮流相比,巴西又是相对落伍的,其在世界贸易中的参与比重由80年代中期的1.4%降至2001年的0.75%。更重要的问题在于,1995~2001年,巴西外贸结算持续处于逆差状态,且逆差额逐年加大。例如,1998年,巴西外贸赤字达到160亿美元左右,经常账户赤字更超过300亿美元的规模。

外贸逆差持续扩大的主要原因是汇率高估。巴西货币雷亚尔大幅升值产生一种双重效应:一是“财富效应”,即货币购买力增强了,对进口形成强力刺激;二是对出口、特别是工业制成品出口产生负面效应,出口商品价格提高了。两种“效应”正好对进口和出口产生此长彼消的影响。这再次反映出抑制恶性通胀与贸易自由化二者在政策效应上的冲突。巴西政府却不得不选择以抑制通胀为主,而在贸易领域做出牺牲。当然,进口强劲增长带来的影响也不全是消极的,例如,在货币大幅升值的情况下,制造业的企业主们以相对低廉的价格进口原材料与设备,有利于提高生产效率,增强抵御外来商品竞争的能力。据巴西学者统计,1990年,在巴西机器设备的固定资本形成中,用于购买进口产品的仅占11%,到1977年,这一比重提高到41%。70年代初,巴西制造业部门劳动生产率以年均5.6%的速度增长,80年代降至年均0.3%,1991~1997年回升到8.7%。⑨不过,从总体上看,巴西90年代的进口扩张中毕竟还是消费品进口占主导地位,而且是在进口能力不足的情况下,通过大幅增加债务来支付的。

此外,巴西出口商品结构方面存在的问题也不容忽视。巴西的制造业是在进口替代模式下发展起来的,长期处在高关税与非关税壁垒的保护之下,缺乏国际竞争力。在10年经济改革过程中,巴西工业制成品在总出口中所占比重提高有限。1990年,巴西出口总值中初级产品占48.1%,工业制成品占51.9%,到2000年,二者的比重分别为42%和58%,工业制成品比重仅增加6%。巴西初级产品占总出口42%的比重与整个拉美地区占41.7%的平均值处在同一水平上,说明巴西作为拉美第一工业大国的产业优势并未在对外贸易中体现出来。同样作为拉美工业大国的墨西哥,同期工业制成品出口所占比重由43.3%增加到83.5%,提高40%。中美洲小国哥斯达黎加的这一比重由27.4%提高到65.5%,也提高了38.1%。⑩由此可见,巴西工业部门的结构调整问题值得予以关注。

卡多佐政府的最后一年(2002年),巴西终于出现外贸盈余。这一结果主要源于以下三个因素。第一,1999年雷亚尔大贬值所带来的刺激出口的效应终于开始显现;第二,2002年,巴西金融形势不佳,政府采取了强力压缩进口的措施;第三,原料与初级产品出口表现出色,预示着此后延续数年的国际市场初级产品出口繁荣期已经到来。

综上所述,我们可以看到,在卡多佐政府推行全面性经济改革的10年期间,巴西对外贸易一直处于巨额逆差状态。作为拉动经济增长“三驾马车”之一的净出口始终未能发挥出应有的作用。

工业部门结构调整的延误

从债务危机爆发到到20世纪90年代中期,巴西工业经历了一个停滞期,“没有建立新的工厂,没有引进新的生产技术,工业部门提供的产品目录也几乎没有更新”。10年经济改革确实给工业部门带来了一些变化:首先是“内向国际化”(internacionalización hacia adentro)。这个说法包含两层意思,一是指私有化导致企业“产权国际化”;二是指贸易自由化导致外国商品广泛参与国内市场的竞争。经过私有化和并购、重组,巴西工业企业就其所有制性质而论,原来的国有企业、外资企业和本国私人资本企业“三分天下”的格局基本未变,但外资企业实力大增,已变为主角。例如,全国最大的300家企业中,国企所占市场销售份额由1990年的44.6%降至1999年的24.3%,同期外企所占份额由14.8%上升至36.4%,本国私营企业的地位基本未变。其次是企业“现代化”。在经济改革过程中,大、中型工业企业普遍进行了以成本合理化为中心的企业现代化,包括采用新的组织技术,在生产和管理中引进信息技术设备,在产品方面转向专门化生产,实行分包制与“去垂直化”,扩大进口零部件采购,等等。这个过程使企业得以实现大量减员和提高劳动生产率。再次,新增生产能力有限。10年经济改革期间,工业部门的投资集中于产权交易,很少用于增加新的生产能力。“在经济自由化10年之后,对‘巴西制造(Made in Brasil)加以总结就会发现,巴西有一个在其他拉美国家都看不到的令人吃惊的特点:1990~2002年期间,既很少给原有的工业母体增加新的经济活动,也很少有原有的生产部门被淘汰的现象。”事实上,1990~2002年,只有冶金、汽车、消费电子产品和通讯设备等少数几个行业建立了新的工厂,生产能力有所扩大。从整体上讲,巴西工业部门的产业结构调整、技术改造和高附加值产品的开发等都处于严重滞后的状态。最后,小型、微型企业数量进一步扩张。经济改革与“企业现代化”过程导致大批工人下岗,工业部门裁员达40%左右。大批下岗工人谋求重新就业,以及市场上大量廉价二手设备的供给,成为推动小微企业数量扩张的重要条件。因此,经济改革期间,巴西工业部门的非正规经营现象(企业不纳税,工人没有正规劳动合同与社会保障)有增无减。巴西地理统计局的数据表明,1985年,工业部门小微企业占企业总数的91.5%,就业人数的26.7%,净收入的13.8%,到1999年,分别占93.7%、37.8%和15.2%。

在上述背景下,20世纪90年代巴西工业部门继续处于低增长局面,年均增长率仅为2.7%。1990~2000年,制造业产值累积只增长20.7%。工业企业的劳动生产率有所提高,但说法不一,“月度工业调查”的数据为年均增长8.5%,“国民账户”的统计为年均增长5.4%。工业部门的创新驱动明显不足,参与创新活动(包括购买机器设备、人员培训、研究与开发投入等)的企业只占企业总数的26.6%,总投入占其销售收入的0.38%。其中,真正有“研究与开发”投入的企业只有7000家,仅占企业总数10%左右,2000年的总投入为37亿美元。到20世纪90年代,巴西本国资本的工业企业充其量也就是在国内市场上没有被外来商品的竞争击溃,没有发生大规模破产倒闭现象。尽管巴西有一些生产规模大、管理良好、技术先进、产品具有国际竞争力的优秀企业,但终究数量有限。大多数制造业企业缺乏参与国际竞争的实力,成为进入21世纪之后巴西经济发展面临的一个重要短板。

社会领域改革成效明显

卡多佐政府的“社会发展战略”以增加联邦政府收入转移支付为中心,以贫困和极端贫困人口为目标群体,通过涵盖面很广的约50个具体“项目计划”将各项具体社会政策付诸实施。例如,覆盖人数超过100万的老年和贫困残疾人月最低收入保障计划,年度支出35亿雷亚尔;人数超过600万的农村劳动者养老金计划,年度支出120亿雷亚尔;失业保险和工资补贴计划,年度支出50亿雷亚尔;助学金计划,年度支出25亿雷亚尔,等等。统计数据表明,在实施雷亚尔计划后的7年(1994~2000年)期间,巴西贫困人口占总人口比例由43.9%降至31.9%,极端贫困人口所占比例由19.5%降至14.5%,分别降低12个和5个百分点。

我们重点介绍一下教育领域的几个项目计划。助学金计划(Programa Bolsa-Escola)是教育领域覆盖面最广的计划,资助的学龄儿童达到1000万。与之配套的还有全国最低收入保障计划(Programa Nacional de Garantía de Renta Mínima, PGRM)。该项计划专门为人均收入不足最低工资一半、且有学龄儿童的家庭提供资助,使100万学龄儿童从中受益,其中包括约40万童工返回学校。这类计划的共同特点是,政府在向低收入家庭提供资助时,受助家庭必须承担相应的义务,如保证学龄儿童上学、获得基本的营养、接受疫苗注射,等等。也就是说,政府在扶贫济困的同时,着眼于培养下一代,防止贫困现象的“代际传递”。教育领域还有全国学生午餐计划(Programa Nacional de Alimentación Escolar, PNAE),每年至少200天为小学生提供午餐;全国教材计划(Programa Nacional del Libro Didáctico, PNLD),为全国小学生免费供应教材。据统计,巴西的成人文盲率由1990年的18.3%降至1999年的13.3%;同期,7~14岁儿童入学率由80.5%提高到95.7%。

在医疗卫生领域,政府先后实施了普通药物计划、建立基层药房计划、家庭医生计划、社区医疗卫生人员培养计划,等等。1995~2000年,政府给46.5万户无地农民分配了土地;为家庭农业发展提供了总额超过70亿雷亚尔的贷款支持。1995~2001年,通过劳工职业培训计划使1500万人接受了职业培训。

值得关注的是,卡多佐政府在社会发展领域所坚持的一些基本理念和所实行的一些具体政策,得到自2003年以来连续三届劳工党政府的进一步提升与优化,从而形成一个连续性的社会改革进程。因此,最近20年来,巴西出现几千万人陆续脱贫、中产阶级队伍明显壮大的新格局,初步扭转了巴西社会两极分化持续加剧的长期趋势。这个进程能否继续保持和深化,既取决于积极的社会政策能否延续,也取决于巴西经济能否保持较高的、可持续的增长。

综上所述,我们可以发现,巴西经过1993~2002年的全面改革,经济实现了初步转型,但尚未建立起一种适应于国内外环境的新的经济增长方式。其中突出的问题是,经济增长过分依赖于内需拉动,投资和净出口这两大因素都没有发挥出应有的作用。

随着2003年卢拉领导的劳工党政府上台执政,巴西经济迎来了一个扩张期(见表3),经济增速明显提高,国家财政状况也有所改善,并为巴西平稳渡过2008~2009年国际金融危机的冲击创造了有利条件。但问题在于,2004~2008年的经济扩张主要得益于国际市场对能源、矿产品和大宗农产品的旺盛需求,以及由此导致的贸易比价的大幅改善,或者说,它主要是源于巴西固有的资源优势,而不是源于产业结构的调整、升级和制造业国际竞争力的提高。因此,随着2008年国际金融危机的发生,美国和欧洲经济复苏乏力,亚洲国家对资源类产品需求的下降,巴西经济2011~2013年也转入下行态势。突出的问题依然是,第一,外贸连年逆差,2011~2013年年度逆差额分别为81亿、216亿、417亿美元,2013年不得不动用46亿美元外汇储备来平衡经常账户赤字。出口系数(商品与服务出口值占GDP比例)仅为12%左右,明显偏低。第二,投资率过低。2010~2013年,巴西的投资率仅为20%左右,既低于同期拉美地区的平均水平,更低于秘鲁、哥伦比亚、智利等国的水平,其中,秘鲁的投资率已达到30%。因此,笔者认为,对巴西而言,加速建立起一种适合于自身特点的经济增长方式,是实现其经济较高的、可持续增长的关键所在。

注释

Vilmar E. Faria, Reformas institucionales y coordinación gubernamental en la política de protección social de Brasil, Revista CEPAL, No.77, agosto de 2002, p.10.

http:// es.wikipedia.org/wiki/Plan_Real, 2014-3-9.

CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 1999, p.91, Cuadro A-3.

Renato Baumann, Brasil en los a?os noventa: una economía en transición, Revista CEPAL, No.73, abril de 2001,p.157.

Renato Baumann, Brasil en los a?os noventa: una economía en transición, Revista CEPAL, No.73, abril de 2001, p.159.

参见Vilmar E. Faria, Reformas institucionales y coordinación gubernamental en la política de protección social de Brasil, Revista CEPAL,No.77, agosto de 2002, p.13.

CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe,2003, p.146, Cuadro A-4.

CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe,2001, pp. 72,75,442.

Renato Baumann, brasil en los a?os noventa: una economía en transición, Revista CEPAL, No.73, abril de 2001,p.156.

CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2001, pp.100-101.

Antonio Barros de Castro, El segundo catch-up brasile?o. Características y limitaciones, Revista CEPAL, No.80, agosto de 2003,p.74.

Joao Carlos Ferraz,David Kupfer y Mariana Iootty, competitividad industrial en Brasil, 10 a?os después de la liberalización, Revista CEPAL, No. 82, abril de 2004,p.117.

IBGE(巴西地理统计局),Encuesta industrial de progreso técnico,2000. 本文转引自:J.C.Ferraz, D.Kupfer y M.Iootty, Competitividad industrial en Brasil, 10 a?os después de la liberalización, Revista CEPAL, No.82, abril de 2004, p.98.

Vilmar E. Faria, Reformas institucionales y coordinación gubernamental en la política de protección social de Brasil, Revista CEPAL, No. 77, agosto de 2002, pp.21-23.

Paulo Renato Souza, Educación y desarrollo en Brasil,1995-2000, Revista CEPAL, No.73, abril de 2001, pp.71-72.

责 编/杨昀贇

- 技校英语课堂教学中任务的设计方法浅谈

- 职高英语抛锚式教学的思考与实践

- 英语课堂主题演讲教学方法的运用探究

- 中职语文文言文情境教学的实践研究

- 电气工程教学的信息化策略

- 运行雨课堂进行网络综合布线实训教学

- 汽车技工院校数学建模教学实况

- 中职数学教学改革过程中几个热点问题的解析与思考

- 中职数学教学中如何激活新课导入

- 核心素养视阈下中职茶艺教学的策略研究

- 让打击乐成为音乐课堂主旋律

- 基于核心素养背景下的中职作文教学初探

- 基于“双精准”职业能力培养的中职语文教学探究

- 浅谈目的论对儿童绘本翻译的指导

- 试论中西颜色词的文化内涵及翻译策略

- 培养幼师生讲演故事能力之我见

- 组织手工制茶竞赛操作流程

- 如何提高高职院校学生的舞蹈表现力

- 国内外高校大学体育课程体系建设的审视与启示

- “一带一路”倡议下跨境电商职业教育存在的问题及对策研究

- 浅谈如何将汽车营销技能竞赛融入一体化教学中

- 浅谈五年制高职数学阅读能力的培养

- 基于协同创新的校企合作有效运行机制的探索

- 关于幼儿园园长培训的有效性分析

- 培养中职学生学习数学的兴趣

- blurt-out

- blurt out

- blurts

- blurt sth out

- blur²

- blur¹

- blush

- blushed

- blusher

- blushers

- blushes

- blushfully

- blushfulness

- blushfulnesses

- blushing

- blushingly

- blushless

- blush/turn red

- blushy

- bluster

- blustered

- blusterer

- blusterers

- blustering

- blusteringly

- 去除私心杂念

- 去题万里

- 去食去兵,不可去信

- 去食存信

- 去髌的刑具

- 去鬼门关

- 去魅

- 厾

- 县

- 县、自治县、市辖区人民检察院

- 县丞

- 县久

- 县乏

- 县令

- 县令上任或离去

- 县令凫

- 县令县令,听钱调用

- 县包皮

- 县县

- 县吏辱令

- 县君

- 县圃

- 县圃蓬莱

- 县城

- 县域经济