摘要:随着城市化进程的不断推进,交通拥堵也日益加重,而如何有效的治理这一世界性难题则应当结合当下时代的具体情况,在参考人家经验的同时,因地制宜,找出适合自己国情,市情的办法和措施。在分析了国内当前所处的现状后,结合国外治理交通拥堵的经验,提出中国接下来城市发展建设中应当采取的措施。

关键词:城市化 交通拥堵 因地制宜 关键问题 对策研究

中图分类号为:U491.14 文献标识码为:A

Analysis and countermeasure research on several key problems of urban traffic jam

Wen Yuan,Tang Zhibo(School of shipping and ports architecture engineering, Zhejiang Ocean University, Zhoushan 316022,

China)

Abstract:Along with the continuous progress of urbanization, the traffic congestion is becoming more serious, and how effective governance which is a difficult problem in the world should according to the specific circumstances of the present era, people experience at the same time, adjust measures to local conditions, to find suitable for their national conditions and market methods and measures. After analyzing the current situation of the domestic situation, combined with the experience of foreign control of traffic congestion, the measures should be taken in the construction of urban development in China.

Key words:Urbanization T raffic congestion Adjust measures to local conditions Key problem Countermeasure research

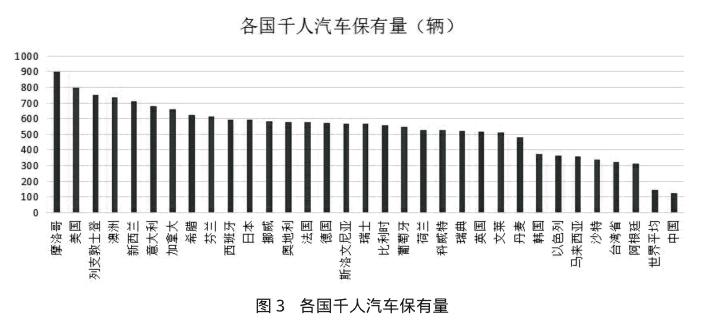

隨着城市化进程的不断推进,交通拥堵也日益加重,在浪费大量资源的同时,也大量侵蚀着人们工作出行的有效时间,严重制约着经济的可持续发展,深刻地影响着人们的生产与生活。根据中国2015年统计年鉴和卡内基国际和平基金会统计数据显示,国内的汽车千人保有量(在2015年底约125辆)不但远低于发达国家的保有量,连世界的平均保有量(约145辆)都没有达到,从多方面来看,人民生活水平的提高,中产阶级的不断增多,国内建筑业的饱和以及汽车行业的迅猛发展,汽车在国民生产生活中的重要性日益提升,在未来的十年里中国的汽车保有量将一路飙升。据预测10年后中国的汽车保有量将达到6亿辆。所以如何有效地应对已经存在以及接下来将更加严重的交通拥堵问题,将是中国社会经济发展面临的机遇与挑战。

一、拥堵问题

(一)汽车保有量持续上涨

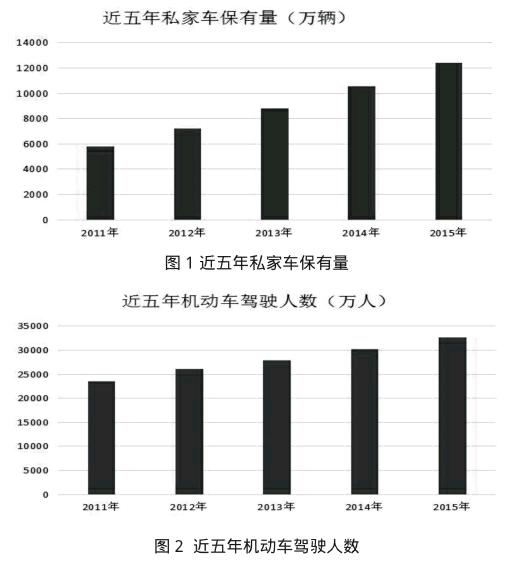

随着汽车产业的快速发展,以及国家对汽车产业的政策性扶持,同时伴随着人民生活水平的提高,中产阶级的不断增多,汽车购买门槛也逐步降低,以前作为奢侈品的汽车已经走入普通百姓家庭,人们出行的机动化率稳步提高。据公安部交管局统计,截至2015年底,全国机动车保有量达2.79亿辆,其中汽车1.72亿辆;机动车驾驶人3.27亿人,其中汽车驾驶人超过2.8亿人。2015年新注册登记的汽车达2385万辆,保有量净增1781万辆,均为历史最高水平。汽车占机动车的比率迅速提高,近五年汽车占机动车比率从47.06%提高到61.82%。图1、图2是我国近五年来私家车保有量以及机动车驾驶人数的变化情况,图3是世界代表性国家的千人汽车保有量,可以预见,在接下来的十年里,中国的汽车保有量将继续一路飙升。

(二)现有道路量情况

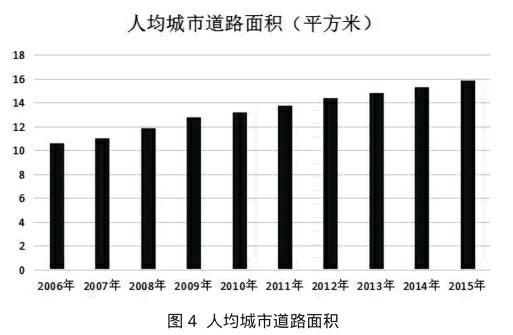

在中国的城市化进程中,早期随着城市的发展,道路面积不断拓宽,交通状况改善明显(见图4)。然而,在城市道路面积不断增长的同时,城市交通车辆却呈现出更快的增长现象,而且随着城市的大型化发展,可供继续拓宽的城市用地日益稀少,城市交通拥堵状况日益严峻。

修建新的道路是必然,却并不是解决交通拥堵问题的根本。唐斯(1962)研究了交通拥堵的特点和道路供给情况,他总结出的"当斯定律"指出,为了节省出行时间,可建设新道路,然而,新道路很快就被原道路转移过来的车辆以及新增加的车辆占据,随即出现拥堵现象。然后就进入建设新道路,增加新拥堵,之后再建设新道路,又出现新拥堵的恶性循环,拥堵现象有增无减。

(三)交通拥堵现状及特点

统计显示,2015年国内的45个主要城市中,只有南通市是唯一一个拥堵小幅缓解的城市,其余大部分城市和地区拥堵都在进一步恶化。一、二线及省会城市是交通拥堵的重灾区,并且拥堵现象已经逐渐蔓延至各中小城市。

交通拥堵一方面表现出世界范围的普遍性问题,同时因为处于中国改革开放的现代化历史进程中,又表现出其独特的交通拥堵特点。

(1)交通拥堵趋于常态化并有区域蔓延趋势。随着经济的进一步发展,城市规模的增大,在省会级以上的大城市中,交通拥堵呈现常态化,并逐步由中心城区蔓延至市区外围,拥堵的时段、范围也不断扩大,另外交通拥堵的城市越来越多,从大城市逐步蔓延至中小城市。

(2)通勤时间主要干道交通拥堵严重。在人口超过百万的大城市拥堵具有潮汐性,即拥堵主要出现于早、晚高峰时段通勤需求比较集中的交通走廊,且基本表现为单方向的交通擁堵。

(3)交通拥堵“卡点”现象严重。在市区中心或者路网的关键节点部位拥堵严重,若没有得到及时有效的解决,则会呈现“点–线–面”蔓延的趋势,影响整个路网的交通运转。

交通流经常出现卡顿现象。车队遇见红灯,则一路红灯,出现连续等待状况,导致滞留于路面的车辆增多,加重道路交通压力,增加交通拥堵。

(4)机非混行、乱停乱放占道现象严重。这一现象主要表现在中小级别的城市,其主要特征是汽车、自行车、摩托车及步行等多种方式混行,相互干扰,而且机动车非机动车乱停乱放,侵占交通干道严重影响城市道路畅通。

(5)节假日呈现出差异化拥堵现象。普通节假日以及“洋假日”出行需求大增,交通拥堵现象严重甚至造成交通崩溃,而在长假日和春节这种传统大节日里,城市的交通状况却表现出明显的改善现象。

(6)民众交通守法意识有待加强。北京、天津、大连、厦门和石家庄在过去两年都采取了单双号限行政策。但对比这两年限行期间的交通情况,发现今年各城市限行的效果明显弱于去年。一方面是由于汽车数量的增长,另一方面则引人反思,限行期间各个城市均出现了不同程度的“闯限”,石家庄限行日首闯比例高达22%!

交通拥堵问题本质上是交通供需的矛盾问题,然则人们的需求永远求大于供,对于中国这样的后发型大国,汽车行业发展更为需要。历史的发展也证明了城市的道路面积无论如何增长,它与居民的汽车保有量之间存在着不可调和的矛盾,所以交通的管理与疏导是否到位,才是能否解决城市道路交通拥堵现象的现实契机。

二、治理经验

(一)国外治理经验

在与交通拥堵的长期斗争中,人们终于发现修建新的道路并不是解决问题的可靠办法,反而会引起更严重的拥堵,而如何进行有效的交通管理与疏导,才是解决问题的良方。近几年欧美发达国家的交通需求管理理念(Travel Demand Management,TDM)正逐渐进入国内学者与管理人员的视线。TDM主要倡导的就是通过行政或者经济手段,有效引导民众的交通需求,改善城市道路日益紧缺的问题。

主要表现为一方面提高汽车门槛,限制私家车的消费,严格控制城市道路上的汽车;一方面大力发展公共交通,尽量满足人们的出行需求;此外还要加强城市道路交通规划与布局,采用更加科学有效的现代化智能交通系统(Intelligent Traffic System,ITS)来管理和改善城市道路交通。

(1)1990年,新加坡首开先河,推出“拥车证制度”,大幅提高汽车拥有难度,不但拥车证一证难求、价格不菲,买车的过程中,消费者还需要缴纳高昂的关税、注册费、附加注册费、牌照费和燃油税等。另外,汽车上路也将面临一系列的“苛责”,不但交通法规严格,而且新加坡还对进入城市繁华区的车辆征收高额的拥堵费。最后,新加坡对不同类型的机动车辆的使用时间也进行区别化对待,严格控制工作日时段的路面机动车数量。

有的国家,例如美国、日本、德国等还对公务用车进行“重点照顾”,而芬兰则近乎苛求,政府部门中只有总统、总理、内务部长、外交部长和国防部长享有配备固定车辆和司机的待遇,在其首都赫尔辛基,则只有市长一人享受专车待遇。

另一条行之有效的措施是严格管控城市中心区域的泊车位,很多国家在降低泊车位与汽车比例的同时还对在城市中心泊车的汽车收取高额的停车费,以此来达到控制中心城区的汽车数量。在香港,泊车位与汽车的占比远小于三分之一,而停车费用高达30~100港币之间,若想要拥有一个固定的泊车位的使用权,则必须付出高达几十万港币每年的花费。在美国则更加厉害,即便你拥有停车位,你依然要每月缴纳300~400美金的管理费。

(2)早在20世纪50年代,日本东京就开始谋划城市的公共交通体系网络建设,时至今日,东京现在已拥有全球最完善的立体轨道公共交通系统。民众的公共交通出行比例高达60%,而工作日期间城区公共交通出行的比例则更是高达90%,这为东京的道路交通顺畅做出了巨大的贡献。

同时东京的轨道交通还拥有着绝佳的出行体验。一方面东京的轨道交通极其精准,它的时刻表以秒为单位,另一方面换乘方便快捷,基本上民众的换乘步行时间不会超过5分钟。另外在日本,轨道公共交通绝非意味着是低收入者和学生出行的交通工具,基本上民众都认为利用轨道交通出行并不失身份和地位。

将地面公共交通发挥到极致的则是哥伦比亚的首都波哥大市,1998年其市长恩里 克·潘纳罗萨·隆多尼奥(EnriquePenalosa Londono)一上任就对波哥大的交通系统进行了大刀阔斧的改革,在任期间建成的快速公交系统(BRT)迅速把波哥大从交通堵塞的困境中拯救了出来,成为全球城市发展快速公交系统的经典范例。

(3)1992年美国交通运输部依据ISTEA(Intermodal Surface TransportationEfficiency Act)法案着手建立ITS智能交通系统(Intelligent Transport System,简称ITS)的相关工作,将信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及控制技术等先进技术有效地集成运用于整个地面交通管理系统,建立了一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。投入使用以来,获得良好回馈,美国的交通拥堵情况大为降低。

日本则后来居上,其ITS领域内的VICS应用(Vehicle Information and Communication System)全国普及率达到了80%。在该系统中,管理人员和交通出行人员都可以对道路、车辆的路况信息掌握得一清二楚,信息实时交换,借助于该系统,交通流量能够实时调整至最佳状态。

(二)有效参考

(1)限制汽车消费方面,现在中国主要也只施行于北上广等超大型城市,虽获得了一定成效,不过对于中国这样还处于高速发展的国家(千人人均汽车保有量还大幅低于世界人均水平,即便对于首都北京,千人人均汽车保有量也只有230~240辆左右),可以说汽车行业相较于世界其他国家和城市還有很高的增长空间,并且就北京一市,汽车行业每年带来的经济收益高达4000亿人民币,相较于60亿的拥堵成本,城市管理者们对于限制汽车消费实在兴趣不是很大。一方面相较于建筑行业的饱和,汽车行业还处于蓬勃发展阶段,是接下来国民经济发展的重要支撑,另一方面随着国民经济收入的提高,大众对于汽车的消费热情一浪高过一浪,强力打压恐怕得不偿失。最后,除北上广等超大城市,二线以下城市的汽车保有量处于较低水平,拥堵的根本原因可以说并不是汽车的保有量,而更多的是交通规划与管理。

严格控制路面上的汽车数量,则是一个不错的选择。交通管理部门应当通过行政或者经济手段,掌控路面上的有效汽车量,尤其是工作日期间。这一则可借鉴外国的有效经验,一则收取拥堵费,对于不同的时间段,地区段实时收取不定额的拥堵费,减轻特定时间段、地区段的车流量,来达到减轻交通拥堵的作用;二则可对单人单车的机动车车主收取费用,来获得交通流的最大利用化,汽车本身就是一种交通资源利用率比较少的工具,应当促进合车同行的理念的发展;三则应当从停车位方面着力,控制市区中心的停车位、增大车流量稀少地区停车位的修建等措施来管控交通流;四则控制公务用车,严厉查处公车私用的现象。

(2)在发展公共交通方面,不同于新加坡、哥伦比亚此类的小国大城,交通圈相对封闭,可以全力发展BRT,中国无论是京津唐、长江三角洲、珠江三角洲城市圈还是内陆的成都~重庆经济带,区域经济圈都是未来经济发展的大趋势,所以日本的三大经济圈交通系统更值得借鉴,以轨道交通为主,公交系统为辅,发展立体式交通体系。在大的区域范围内修建地铁、轻轨等轨道交通,区域内辅以公交系统,形成高低、快慢互补的立体式交通体系。

另一方面,则应当努力提升公共交通的出行体验,高效、快捷、准时、舒适的公共交通系统可以有效引导民众的出行考量,减少对私车的出行需求;再则,增加对市民的宣传和教育,引导民众对公共交通有一个正确而积极的认识。

(3)发展智能交通系统方面,国内发达城市基本已建立相应的ITS系统,但是利用效率不高,资源并未有效整合,智能交通系统并不是先进设备仪器的堆设,而是将整个交通系统进行有效的整合和优化,实现交通信息的实时收集和交换,让整个交通系统处于一个最佳的状态。所以在完善相应的基础设施建设的同时,更多的资源和人力应当投入到当下资源的有效整合,提高已有资源的利用效率。例如交通指示灯方面,红绿灯的时间间隔都是固定的,若能对实时的交通流进行监控和计算,给出恰当合理的闪烁时间,则能有效避免连续等红灯的现象,节约大量交通资源。

(三)建议

(1)立法执法问题。完善相应的交通法律法规,使之随时保持一定的先进性,执法则应当严明有力,有法可依,有法必依。比如公交先行制度,应当立法全面,执法严明,努力推进公共交通系统的健康发展。其他诸如驾照获取、车辆管理等莫不如是。

(2)交通部门之间以及和其他部门的协同合作问题。国内众多部门存在职能重叠问题,例如交通局或者是交通运输委员会,是政府对整个交通状况的规范和管控的机构,但市民普遍认为交通管理更多的是公安交通管理部门的职能,这就导致在执行某些决策时效率低下。行政管理体制方面也当借鉴国外先进经验并加以改善。

(3)着力从城市规划方面入手,这也正是后发国家乃至后发城市的优势,可以及早布局,早作打算。日本早于20世纪50年代进行城市规划时,遵循的原则是优先公共交通,先有车站,后有商圈,再有各个副都心。城市布局应重点照顾交通节点,选择合适的道路路网结构,一劳永逸。其他诸如预留以备后期增建、改建道路的绿化带也是行之有效的良方。

(4)民众的交通意识急需加强。日本家庭普遍拥有汽车,千人汽车保有量高达500多辆,但日常工作出行却多采用公共交通,民众的公共交通出行率高达90%,重要原因就在于民众有良好的交通素质。反观国内,限行日“闯限”率高达22%,其他诸如抢黄灯,非机动车到处乱窜、逆行,行人横穿马路更为普遍。因此提高民众的交通素质才是解决问题的根本之道。

三、结束语

交通的重要性不言而喻,治理交通拥堵应当因地制宜,因时制宜,多管齐下,在学习参考外国有效经验的同时,探索挖掘符合自己国情市情的交通管理措施。无论是限制汽车消费,还是大力发展公共交通,以及建立现代化的智能交通系统,都意味着经济与财政的大量投入,这对目前仍处于发展中国家的中国来说都是充满挑战的,所以找到经济发展与治理交通拥堵的平衡点至关重要。

参考文献:

[1] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴2011~2015[M]. 北京:中国统计出版社.

[2] 郭继孚, 刘莹, 余柳. 对中国大城市交通拥堵问题的认识[J]. 城市交通, 2011, 09(2):8- 14.

[3] 徐曌, 欧国立. 交通拥堵收费的理论依据和政策分析[J].中国工业经济, 2012(12):18- 30.

[4] 刘治彦, 岳晓燕, 赵睿. 我国城市交通拥堵成因与治理对策[J]. 城市发展研究, 2011, 18(11):90- 96.

[5] 金凡. 波哥大市快速公交系统建设经验对中国城市的启示[J]. 城市交通, 2007, 5(1):64- 68.

[6] 徐珺. 美国智能运输系统体系框架发展模式解析及对我国的借鉴[J]. 华中师范大学学报:(自然科学版), 2006,40(02):197- 201.

[7] 徐亚华, 冯立光. 公共交通优先发展现状及战略规划[J].交通运输工程学报, 2010(6):64- 68.

[8] 赵蕾. 城市交通拥堵治理:政策比较与借鉴[J]. 中国行政管理, 2013(5).

[9] 刘有军, 田聪. 不同路网形态下城市交通拥堵特性分析[J]. 中国公路学报, 2013, 26(1):163- 169.

[10]刘颖南. 深圳市交通拥堵问题的对策研究[D]. 南京:南京大学, 2014.

- 春满校园

- 梦想,有你真好

- 《唠叨的妈妈》

- 我的植物朋友

- 小学英语写作教学探究

- 基于作业成本法的物流企业成本控制

- 西昌彝族人物卡通形象文创系列产品的开发与研究

- 浅谈当好乡村小学班主任的方法和技巧

- 震区先导抢险飞行越障车

- 转化思想在初中数学解题中的应用

- 新课改下提高初中化学教学效率的途径

- 构建积极化学观培养高中生社会责任意识

- 初中数学教学中提问能力的培养措施

- 架设班主任与家长沟通的桥梁

- 初中数学有效教学面临的问题及对策探讨

- 关于探究式教学在初中物理教学中的应用

- 浅析高中数学作业设计策略

- 在小学语文阅读教学中培养学生的人文精神探索

- 如何体现初中数学作业设计的差异性

- 如何提高学生学习高中生物的兴趣

- 英语课堂教学中情景教学法的应用研究

- 利用信息技术优化幼儿园五大领域教学

- 高中思想政治课教学中议题式教学相关思考

- 试论初中音乐课堂中学生歌唱能力的培养

- 高效构建初中数学课堂教学的策略

- impregnation

- impregnations

- impregnator

- impregnators

- impregnatory

- impress

- impressed

- impresser

- impressers

- impresses

- impressibilities

- impressing

- impression

- impressionabilities

- impressionable

- chickory

- chicks'

- chicks

- chicly

- chicness

- chicnesses

- chicories

- chicory

- chics

- chid

- 出门惘惘,离别之伤

- 出门戴口罩

- 出门戴口罩——嘴上一套

- 出门所带的包裹、箱子等

- 出门所带的衣、被等

- 出门打师傅

- 出门拾了个大元宝

- 出门捡棒槌——攥到手了

- 出门方知在家好

- 出门时所带的袋子或包儿

- 出门时携带的各种盛衣器具

- 出门由路,进屋由天

- 出门看天气,买卖看行情

- 出门看天气,进门看脸色

- 出门看天色,炒菜看火色

- 出门看天色,进门看脸色

- 出门看日头,上路看风头,打铁看火头

- 出门要看天时,化缘须看场面

- 出门见喜

- 出门观天色,进门看脸色

- 出门遇债主,回屋难揭锅——内外交困

- 出门问路,人乡问俗

- 出门问路,入乡问俗

- 出问题

- 出闺