林醉绒

摘? ? 要:推理能力和数据分析意识作为数学核心素养的重要内容,对孩子的终生发展尤为重要。本文以“数与形”的教学为例,浅谈渗透核心素养,培养推理思维能力和数据分析能力的方法。

关键词:数学核心素养;推理能力;数据分析意识

数学素养是指学生在获得一定的数学知识、形成一定的数学技能的基础上,在长期的、有意义的数学活动中所形成的比较稳定的、自觉的数学意识和行为。在教学中,我们应该多角度、多渠道引导学生实践、探究、感悟,逐步提升数学素养。下面以我在执教“数与形”一课的教学实践为例,浅谈培养学生推理能力和数据分析意识的一些做法。

一、渗透无痕,得法于课堂,培养逻辑推理能力

著名数学家和教育家波利亚指出:“一个学习数学的有心人,如果他立志把数学作为终身事业,那他就必须学习证明推理。”《数学课程标准(2011版)》指出:“推理能力的发展应贯穿于整个数学学习过程中。逻辑推理是数学的基本思维方式,也是人们学习和生活经常使用的思维方式。”在小学阶段,依据学生的年龄特征和认知规律,主要应该学习类比推理和归纳推理的方法,構建推理思维模式,培养推理能力。

1. 类比推理,渗透无痕

类比推理亦称“类推”,是根据两个对象在某些属性上的相同或相似,凭借经验,通过推断得出某些结果。这是一种比较自然的、合乎情理的推理,而在课堂中最常用到的就是类比推理。

【教学片断1】我用课件依次出示了1个、3个、5个、7个…不同的颜色的正方形方块。

(1)出示1个蓝色正方形方块,问:这是什么?(依据回答板书“1”)

接着出示3个红色正方形方块,问:一共有多少个正方形?怎么列式?(板书“1+3”)结果是多少?1表示什么?3表示什么?(板书“1+3=4”)

再出示5个黄色正方形方块,问:一共有多少个正方形?怎么列式?结果是多少?(板书“1+3+5=9”)

(2)猜一猜,下面出现的可能是什么?下一个总数会是多少?为什么要这样猜?

生:我猜是7个,因为前面出现的是1、3、5个,接下来就是7个。

师:如果这样,总数是多少呢?

生:16。

师:(出示7个正方形方块)看,几个?谁能用一个加法算式表示?结果是多少?(板书“1+3+5+7=16”)猜一猜,接下来我应该出示的是几个方块?为什么要这样推测?请说出理由。

生1:1、3、5、7都是奇数,所以第五次的个数应该也是奇数9,应该出示9个。

生2:前面的数,每一个都是相差2,以此类推,接下来应该出现7+2=9个。

师:啊,以此类推,多恰当的一个词!通过前面几组例子的经验,我们发现:每一次出现的个数都是相差2的奇数,依据这样的规律,推导出接下来出现的个数是9个。这样的推理有依有据,符合常理。

师:不知不觉中,大家的推理能力都提高了,继续学习下去,大家都将成为推理高手!是不是很有成就感?

看着孩子们荡漾在嘴角的笑意,洋溢在脸上的快乐自信,我便知道,推理这棵大树的苗,已经悄悄地在他们的心中扎根、发芽。“在数学学习过程中,体验获得成功的乐趣,锻炼克服困难的意志,建立自信心。”新课标的要求,在这里体现。

2. 归纳推理,反复尝试

归纳推理是一种由个别到一般的推理,它在数学教学中应用比较广泛,数学中的很多法则、公式、定律的推导过程,就是应用归纳推导的过程。东北师范大学王瑾博士通过研究表明:“小学生的数学推理能力有待加强;小学阶段学习数学归纳推理是必要,也是可行的。”

【教学片断2】

1=1? ? ? ? 1+3=4? ? ? ? ?1+3+5=9

1+3+5+7=16? ? ? ?1+3+5+7+9=25

在学生通过图形列出式子,计算得出下面算式后,师追问:你们是怎样么算出数列的结果的?

生1:数出来的。(笑)

师:可以啊!数数也是一种方法。还有吗?

生2:我是依次相加得出来的。

生3:我用第一个数和最后一个数相加,乘个数,再除以2,得出结果。

师:很好,懂得运用等差数列和的计算方法。还有吗?

生4:我用个数的平方得出结果。

师:哦,关于这个方法,你能详细介绍一下吗?

生4:1个这样的数,可以看作12,就是1;2个这样的数相加,是22,就是4;3个这样的数相加是32=9;4个这样的数相加是42=16;5个这样的数相加是52=25。我发现,这些从1开始的连续奇数的和,可以用个数的平方去计算。这样计算很快,很方便。

这位学生刚发言完,大家便不约而同地鼓起掌来!会观察、会思考、会归纳、会表达,太棒了!可是,还不够,我们还要懂得怎样去发现规律,归纳方法,这才是素养能力的体现。我表扬了他,并趁机渗透归纳推理的教育:“你们知道吗?他这种推导规律的方法,叫作归纳推理法。你能回忆出他的归纳推理过程吗?”

生1:他说了很多例子。

生2:这些例子都有共同的特点——从1开始的连续奇数相加。

生3:他最后归纳出:从1开始的连续奇数相加的和,是加数个数的平方这个规律。

师依据孩子的回答板书“例子→ 归纳、推理规律”,为学生展示归纳、推理的模式,即“观察若干例子→发现共同特征→归纳规律”。接着,我让孩子举出大量的、更加复杂的“从1开始的连续奇数相加的数列”,再一次用归纳推理的方法去验证规律、运用规律。就这样,在课堂上把归纳推理的方法多次练习,反复尝试,促进学生建立推理的思维模式,使孩子的归纳推理能力快速提升。

二、润物无声,用法于终身,提升数据分析能力

教育部中小学教材审定委员会委员孙晓天教授认为:“核心素养就是保证你未来成功生活的那个东西,就是告诉你,今天在教室里教的、学的,不是用来应付考试,而是为了生成那些在明天的成人社会里,仍然忘不了、用得上的东西。”我们的孩子必将生活在大数据的时代里,具备基本的数据分析能力,将是孩子未来的成人生活和职业生涯必备的基本能力。在“数与形”一课的教学实践中,我进行了多层次的数据分析能力训练,意图逐步提升学生的数据分析能力。

1. 数据混乱,整理清晰,培植数据分析意识

《数学课程标准(2011版)》指出,数据分析包含两阶段的学习,其中,第二阶段明确强调要使学生体验数据分析的全过程,包括在收集与整理过程中提出方法选择的恰当性,即呈现式的规范性,并增加了对数据的描述和呈现的规范性。

在这一节课的教学中,我先出示了杂乱无章的各种颜色的小正方形,让学生通过数(数列)来表示图形;接着,我要求学生按数列中数字出现的顺序整理小正方形,画一画、拼一拼,使它们组成新的图形。于是我們得出了图1右边的图形,这时我因势利导,让学生比较图1中的两幅图,很多同学都说左边的图形混乱无序,右边的图形更有条理,能够更好地表示数学信息。此刻,学生已初步感受到了数据整理的必要性。

【教学片断3】

师:大家都累了,我们来轻松轻松,玩拍手游戏吧!

生欢呼起来:好!

师依次出示“7、5、1、3”(见图2),学生看数字拍手掌,缓解学习疲劳,营造轻松的学习氛围。这时,我快速地切换幻灯片,抛出问题:“刚刚我们一共拍了多少次掌?怎么算最快?”

听到这个问题,很多孩子都懵了。刚才的游戏,大家确实玩得很投入,拍手拍得很开心,可是究竟拍了多少次呢?孩子们陷入了沉思,大家都在努力回忆刚才游戏里给出的信息。有的开始掰起手指在数数,有的开始用笔写起来……这时,号称“小机灵”的吴同学猛地站起来,大声说:“我知道,我知道!一共拍了16次。”“怎么算的?”我追问。“我们一共拍了4次手,它们的次数分别是1、3、5、7,这是4个从1开始的连续奇数的和,结果是42=16。”

“不对,我出示的数字是7、5、1、3,你错了。”我故意与他争辩起来。“我没错,老师你出示的数字和我的顺序虽然不一样,但是调整一下顺序,他们是完全一样的!符合我们的规律:‘从1开始的连续奇数相加,可以用个数的平方来计算。同学们,你们说对不对?”铿锵有力,言之有理,落笔有据,吴同学的回答,再次把课堂学习引入高潮。此刻,我再次展示幻灯片上的数据,大声强调:“数字太淘气,你们要身怀绝技,像吴同学一样,懂得把混乱的数据调整顺序,这是一种能力——数据整理、运用的能力!通过学习,你们也可以拥有这样的能力,我期待着你们都能身怀绝技!”

就这样,让学生经历通过实际问题收集和整理数据从而获取信息的过程,学生认识到了数据整理的必要性,发展了数据甄别能力,培养了数据分析意识。

2. 数为我用,灵活多变,提升数据处理能力

数据分析观念作为数学核心素养之一,它不止在于培养学生的数据分析意识,更重要的是要使学生学会如何处理数据。正如达·芬奇所说的:“光知道还不够,我们还要学会运用。光有意愿还不够,我们还要付诸行动。”小学阶段是学生学习数据分析的开始,培养其学会转换、选择数据,将无关的、无用的数据转换成有关的、有用的数学信息,并加以运用,这就是数据的处理能力。

【教学片段4】

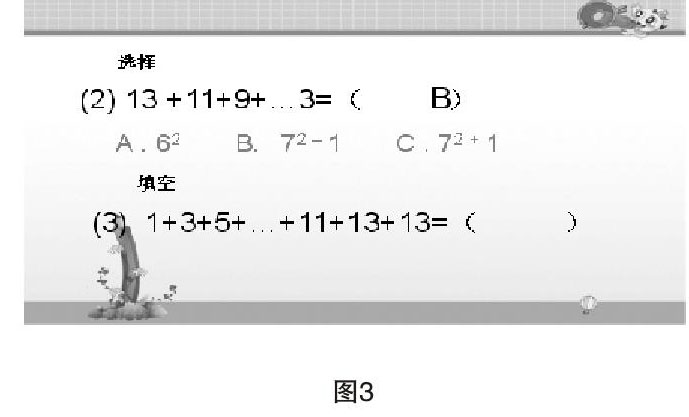

师出示13+11+9+…+3=(? ? ):观察数据,你发现了什么?

生1:这些数字少了1,要从头相加计算。

生2:其实,它是“从3开始连续奇数的和”,不过,这个规律我们没有学过。

生3:哦,我知道了,我们可以补一补!

师:补什么?

生3:补上“+1”,使数据符合规律,计算简便。

师:补上1就可以了吗?

生4:最后还要减去1,结果才不变。(教师展示选择答案)

师:选哪一个?

生5:答案B是对的。先补上1,符合规律,有7个连续奇数相加,是72,再把1减掉,结果不变。

师:对,我们要转化、选择数据,使它符合规律,但是一定要注意“变中不变”的原则。转化数据,必须保证最后的计算结果不变。

有了上一题的铺垫,孩子们对“1+3+5+…+11+13+13”这道题的分析处理便特别快速。有的先删再补,用72+13去计算;有的先补再删,用82-2去计算。这两种不同解决方式的获得,都必须建立在学生能够依据规律,将有关的数据灵活处理,使数据符合我们期望的“从1开始”“连续奇数”“相加”等信息。看得出,孩子们数据处理能力有了整体的提高。我相信,将来,当他们真正面对大数据世界时,这种数据转化处理的能力一定能够帮助他们迅速判断,做出正确选择。

也许有一天,班上的孩子终将把我忘却,但是,我在课堂上潜心为他们铺设的推理方法、模式,数与形结合的思想,数据分析转化处理的能力,将内化成他们蓬勃成长的力量,会在他们的成长之路上处处开花,所积蓄的数学素养也必将使他们受益终身。得法于课堂,用法于终身,让数学素养助力孩子们成长的每一步,为人师者的成功也就体现了!

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]王永春.小学数学与数学思想方法[M].上海:华东师范大学出版社,2015.

[3]金轩竹,马云鹏.大数据背景下数据分析观念培养的实践路径[J].小学数学教育,2018(12).

- 如何在技校语文教学中进行人文教育

- 学生英语学习需求视角下的高职英语教学探讨

- 基于“生活德育理念”下中职生职业核心素养的调查研究

- “学习共同体”课堂教学模式在高职思政课教学中的应用

- 立足德育教育探索企业文化融入课堂的对接模式

- 中职学校电子电工专业实训教学中的“四化”策略的构建

- 借助“示错”策略优化中职电工实训教学

- 中职数控教学中学生动手实践能力提升探究

- 关于“互联网+”时代中职计算机应用基础课程教学设计创新的探索

- 一体化课程设计研究探讨

- 基于PLC技术应用课程的一体化教学实践研究

- 浅谈电气技术专业一体化技能评价实施过程

- 计算机应用专业教学中的工学一体化教学模式探讨

- 关于中职院校计算机应用专业课程信息化的研究

- 关于“美工微课”提升电子商务专业课堂教学质量的探索

- 开放型汽车维修专业学习平台的探索与研究

- 微课在中职机电专业教学中的应用

- 关于以培养学生创新能力为核心的土木工程实践教学体系研究

- 浅析中职PLC课程的有效性教学研究

- 论新常态下学生就业创业服务体系的构建

- 技工院校毕业生就业问题思考

- 民办高职院校计算机相关专业人才培养现状及模式探讨

- 机器换人背景下数控专业人才培养质量提升研究

- 农村中职学校现代涉农技术专业人才培养模式思考

- 高职新生沟通能力现状及培养对策

- major²

- major³

- major¹

- make

- make a beeline for

- make a bid for

- make a call/phone call/telephone call

- stinging

- stinglike

- stings

- stingy

- sting²

- sting¹

- stink

- stinker

- stinkers

- stinkier

- stinkiest

- stinking

- stinking/filthy rich

- stinkings

- stinks

- stink the place out

- stinky

- stink²

- 着疑

- 着相

- 着相同的戎服

- 着真儿

- 着眼

- 着眼点

- 着着

- 着神见鬼

- 着秽佛头

- 着穿

- 着笔

- 着粉施朱

- 着粪佛头

- 着紧

- 着绊

- 着羊裘

- 着肉

- 着脚书楼

- 着色

- 着色剂

- 着色笔

- 着花

- 着草

- 着草鞋

- 着莫