高钰雅 周慧梅

摘 要 社会流动是评判职业教育制度效率的重要外在标准,职业教育“入口”与“出口”的制度设计是其中重要一环。“入口”的选拔标准、教育过程中的课程安排及“出口”的流向构成制度设计的核心符码,家庭资本和代际传承隐在其后。中华职业学校对这些问题进行实践上的探索,秉持“在一个地方试验一种职业教育”理念,以培养工商界中级人才为宗旨,招收江浙一带家庭社会经济地位较低的高小毕业生,课程以职业性内容为主,学生毕业后多服务于上海工商业。这一培养模式为全国各地所仿效,进一步固化了职业教育在社会分層中的角色,并作为一种文化惯习深刻影响到当今职业教育“入口”及“出口”的制度设计。

关键词 近代职业教育;社会流动;阶层固化;中华职业学校

中图分类号 G719.29 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)16-0056-06

教育制度在开放社会劳动力职业分层中发挥的作用,已经成为社会学界的共识,职业教育制度概莫能外。是否有助于社会流动及社会结构的优化,是评判职业教育制度效率的重要外在标准,其中“入口”和“出口”的制度设计是重要环节。在职业教育与普通教育的分流中,什么样的学生会进入职业教育,分流标准是什么,进入职业学校后,其教育内容如何安排?这些学生毕业以后的出路如何?中华职业教育社作为近代中国职业教育领域最具影响力的学术团体,专门创建中华职业学校,对这些问题进行了理论和实践上的探索。学界有大量成果论及该校的成功经验①,却甚少从职业分层固化角度分析其培养模式。鉴于此,笔者利用第一手档案资料,结合学界相关研究成果,以中华职业学校为考察中心,剖析其培养模式对职业教育“入口”与“出口”问题的文化惯习影响。

一、分析框架

为更好地揭示问题,本研究引入两个社会学概念——家庭资本和阶层再生产。按照美国社会学家格伦斯基(David B.Grusky)的观点:“当在对不同的可供选择的教育选项做选择的时候,他们的行为是基于成本和收益以及或多或少的成功可能性感知的考虑而做出的。”[1]家庭资本被视为教育选择的核心参照物。对于外界所能提供资源较为匮乏的较低阶层的家庭,其拥有的资源多寡对于后代教育选择影响尤其巨大。以伯恩斯坦(Basil Bernstein)、布迪厄(Pierre Bourdieu)为代表的一批教育社会学家对文化资本、社会资本、家庭资本的传递、转换和积累能力达成共识。伯恩斯坦特别指出,出身于不同阶层及生活在不同的社交圈子会培养出不同的语言模式,较低阶层的子女更多习得“局限性”语言法则,进而限制了他们的思考及学能发展,进一步强化阶级差异,从而出现“阶级再生产的循环”[2]。有研究者指出,接受职业教育的多为低阶层家庭子女,如果职业教育所能提供的课程多指向某种限制性很强的职业,学生便几乎没有机会接受更为高级和更为广泛的课程,他们的知识能力结构就被限制在所指向的职业。职业教育过程中的教育内容安排实际上决定了职业教育在社会上作为一种认证信号的意义,因此,其教育内容中的通识性知识越少,职业性知识越多,学生进入提高社会地位的升学渠道的机会越匮乏,这种制度安排固化社会分层的功能效率将越高,推动社会流动的功能效率将越低[3]。就学校教育而言,如果职业教育的“入口”选拔标准是单一的学业水平考试,那么“低分”进入职业教育的学生便被附加上低能力的社会标志,严重影响学生的自我期望值和自我认同感,进一步加剧职业教育“出口”的低层次去向。

二、学生来源:近代职业教育的“入口”问题

(一)地域视角:校址的选择

1917年5月6日,以江苏省教育会和浦东同乡会组织为基础,黄炎培联络全国实业界与教育界的著名人士,举行中华职业教育社成立大会,明确指出要设立职业学校。黄炎培认为:“吾们创办这个学校,惟一目标,就是希望对于这个问题——职业教育该怎么样办——获得一种圆满的答案。”②1918年5月15日,中华职业学校作为中华职业教育社开展职业教育的试验机关,正式选址开建。实际上,早在酝酿之初,黄炎培等人曾讨论过职业学校“入口”的问题,“问职业教育该怎么办?先反问你要哪一种职业教育?你在哪一种地方对哪一类人办职业教育?讨论结果,恍然大悟,我们试验,只能在一个地方试验一种或数种职业教育。”由此可见,于何处办学成为筛选学生来源的第一道屏障。

实业学堂与实业教育依托实业而兴,职业教育更是与经济及市场的发展存在着天然的联系。在近代中国特殊的经济环境中,要想试验一处成功的职业学校,上海无疑是最好的选择。“现今世界各国,各种工艺之进步,实业之发达,恒视职工程度之高下为比例。上海为通商大埠,工厂林立,实业机关需材孔亟,苟无相当学校为之特别训练,恐难得适宜之人才,即实业亦未易有发达之希望。”[4]其次,职业教育的提出与解决当时社会上广泛存在的青年失业问题也不无关联,因此,校址并未设在上海繁华地区,而是选在西南一带,“一地之治安恒与其居民之恒业有密切关系。上海市西南一带贫苦无业者多,苟无相当学校预为培养其子弟,恐失业者将接踵而至。”[5]综合考虑城市大环境与社区小环境两方面的条件,出于上海实业发展亟需人才以及“使无业者有业”的考量,学校将校址定于上海南市陆家浜,把当时中华职业学校的学生来源划定在上海西南区及其周边地区。

通过分析入读中华职业学校的学生籍贯,可以更加直观地了解校址对学生来源的影响。如图1所示,从学生生源地来看,中华职业学校吸引了大量附近民众子弟前来就学,江苏、浙江及上海等地区都是学校重要的生源地,其他省区则人数零星。从历年入学人数来看,从1919年学校初办至1933年学校办学15周年,学生总数由287人增长到893人,15年后的人数是15年前的3倍左右,其中江苏省招生人数比1919年多了两倍,浙江省更是激增,1933年的人数是1919年的6倍。其他省份,如广东、四川,虽比开办之初增加了5~10倍之多,但总体人数仍是较少。由此可见,近代职业学校的入口与学生家庭所在地存在密切联系,“就近入学”是其学生来源的重要体现。

图1? 中华职业学校学生籍贯分布图(1919、1933年)

资料来源:整理自《教育与职业》,1920年第20期;中华职业教育社:《中华职业学校十五周年纪念刊》,G289-004-0001,藏于中华职业教育社。

从全国范围来看,据调查统计,截至1922年4月30日,全国各种职业学校的省区分布数量以江苏省为最,为142所。而广西、四川、甘肃及吉林等偏远地区则仅有寥寥几所职业学校[6]。单纯的学校数量统计或许有失偏颇,但从一定程度上可以反映出近代职业学校的分布与地区物质、文化乃至政治资源多寡之间的关联,从中展现不同地域之间教育机会的藩篱与隔膜,在一定程度上影响着近代职业教育接收学生的主要来源。

(二)招生条件与学生家庭背景

自20世纪末高等教育扩招以来,我国职业学校的生源质量遭遇大幅度下滑,招收的学生大都带有学习能力低的负面标签。而在20世纪20年代,普职教育的分流并不依赖于统一的学业水平考试,那么职业学校对于学生的筛选依靠怎样的标准?这一标准对于学生分流与职业分层是否具有直接影响?

1918年8月,中华职业学校进行初次招考,围绕着校址附近的高级小学及初中进行招生动员与宣传,招生对象主要为高小毕业的学生。铁工科与木工科各招收20人,纽扣科招收30人。其中,所办铁工科专门招收“无力升学的学生欲从事于职业者”③,授以铁工职业科目,兼陶冶其良善品性,培养其生产能力。可见学校的招生范围主要面向具有一定教育基础、以谋生计为首要目的寒畯子弟。学校开办前期虽广为宣传,“一方曾广为登报,披露办法;一方再遍贴招生广告,并请市学务处劝告市立小学毕业生愿习工者转入本校,多方设法以罗致之”,但由于民众对职业教育的认识不深,前来报名的学生一开始并不多,“本地报名投考者,不过十余人,外县来者约计六十余人”。在这种情形下,学校的招生条件相对宽松,所招生徒“程度未必相等,年龄未必相若”。1922年3月,学校增设职业师范科,培养各地职业学校、贫民工厂、习艺所、孤儿院等专门教师,其招生简章规定学生的入学资格为“身体强健、品性诚实、国文清通,在高等小学毕业或中等学校肄业一二年”,年龄在19岁至22岁之间,“年龄过大或过小,身体羸弱者均不收取。”[7]此后学校招生基本沿袭这一标准。可见近代职业学校宽松而主要面向中底阶层的招生条件对于学生来源起着直接作用。

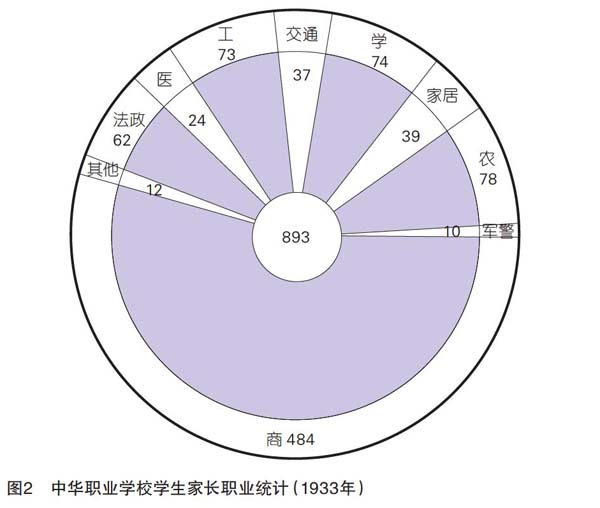

当时,社会上存在着职业教育等同于“饭桶教育”的声音,任教于复旦大学新闻系的郭步陶曾宣称,教育的“职业化”是中国两大害的其中之一害,“有职业化的好名词,而中国无教育……非真无教育也,‘职业化三字的紧箍咒帽子戴在教育家的头上,他的教育都變成了饭桶教育了。”[8]这一说法虽不悦耳,但对于大多数家庭而言,选择职业教育的确出于解决子女个人与家庭生计问题的实际考虑,带有强烈的家庭资本烙印。通过家庭背景及职业统计可以直观印证,中华职业学校的学生父母职业分布虽广泛,遍及士农工商各个领域,但就所占总比率来看,小商人家庭占据一半以上,其次务农、务工、任教家庭较多,总体而言大多来自社会中下阶层,见图2。

图2 中华职业学校学生家长职业统计(1933年)

资料来源:中华职业教育社.中华职业学校十五周年纪念刊.G289-004-0001,中华职业教育社藏。

受到“实业救国”社会舆论的影响,以及上海世界商埠的定位,使得江浙地区的家长比内地区域更加服膺“学得一技之长”。据该校1943届土木科毕业生陈某回忆,其一家五兄妹皆就读过中华职业学校。其父为开旅馆的小商人,“家父天隐公出自书香门第,年轻时曾执教于上海万竹小学,中年随大伯经营旅馆业,在上海九江路福建路口开设源源旅馆,可惜英年早逝,年仅57岁。老人家生前坚持儿女成长,必须学得一技之长,将来始可立足于社会,故每一孩子小学毕业后即送进中华职业学校就读。……我1938年夏天小学毕业,父亲同我商量升学的事情。记得同时有一所苏民职业学校也在招生,但我们仍然决定报考我两个哥哥就读的中华职业学校,并得录取。”[9]早年的华罗庚也是基于相似的理由进入该校学习,“1925年夏,华罗庚以全班第二名的成绩结束了他在金坛中学的初中学业。由于父亲杂货铺的生意日见凋落,入不敷出,使得他无法升入高中。当时,恰好黄炎培创办的中华职业教育社在上海设立的中华职业学校招生,学校设有一个会计专业。华罗庚的父亲得知这个消息,决定让儿子进这所学校,原因是上中华职业学校既可以省去一些学杂费,又能学到一些会计方面的知识,毕业后可以帮助他管理店铺,或谋个小职员之类的职务。”[10]翻检中华职业学校毕业生的个人回忆,其家庭背景凸显出来,与其个人经历及社会大环境相融,反映出职业教育在近代民众脑海中所具有的使人“凭一技之长立足于社会”的朴素力量。

三、毕业去向:近代职业教育的“出口”问题

(一)设科与课程:职业性内容突出

为使教育契合职业界的要求,黄炎培提出“求学必求当世必需之学, 教人必教之为当世不可少之人”的实用主义口号。晚清以降,西方机器生产和科学技术的传入使得工商业成为近代的“必需之学”,中华职业学校即以培养服务于工商业、以一技之长自谋生活的中级技术及管理人才为鹄的,并因时设科,崇尚手脑并用,注重强化学生的动手能力,训练学生的基本职业技能。与普通学校相比,职业学校具有科目众多的特点,不同科目在很大程度上决定了毕业生不同的行业流向。

中华职业学校秉持因地制宜的设科原则,“凡职业学校之设科,须十分注重当地社会状况。乡村与城市不同。即同是乡村,同是城市,其地方状况,亦不尽同。万一设科不合需要,必至影响于他日学生出路。”且经过数十年的发展,其所设学科也因时事变化而有所变迁。学校设立之初,根据周边高小学生的父兄职业调查情况,以及社会之实际需要,学校先办了铁工科、木工科,且附设工厂。学校创办前夕,《申报》曾刊登中华职业教育社通讯,记录了这一情况。

本社将于沪南租地建屋创办职业学校以备各地实施者之参考,第职业种类至繁复,何者为今之社会所需要,本社初未敢遽决焉。职业学校之校址预定在沪南,因就沪南一带小学校调查其学生父兄之职业,所至之校凡六:如巽与、如贫民、如农坛、如仓基、如留云,学生父兄之有职业者计共九百三十六,而其职业之种类多至一百八十七种,列为统计而比较其多寡,则以铁工业为最多数,次为小工,又次为小贩卖,又次为木工,又次为花业,又次为米业,小工与小贩卖不足为固定之职业,自当以木工为次多数。此虽限于数校之学生父兄职业,然金工木工之为今日社会需要已无疑矣。本社用是于职业学校中决设木工金工科,盖将以应社会之所需也[11]。

学校创办十多年间,所设科目有增有减。初办了铁工科、木工科后,次又办了钮扣科、珐琅科,1919年8月添设职业教员养成科,10月添设留法勤工俭学预备科,1920年8月添设商科,1922年2月添设职业师范科,1924年添设文书科,1925年8月添设机械制图科,1930年8月添设土木科。这些科目除了商科、机械科及土木科三科外,大都应一时需而设,各举办两三届后即停办。根据黄炎培的回忆,1922年10月,第二任校长黄伯樵任职后,“各工场以整理之结果,有的认为时势变迁而结束,像钮扣工场(当时邻近产蚌壳地方,此业变做家庭工业);有的集资独立经管,像珐琅工场;有的归并起来,交毕业生集资接办,而学生仍得前去实习,像铁工场和木工场。”度过凶险时局后,1927年左右“又添办文书科、择业预备科起来了。……未几而工业专家姚颂馨先生继任校长。那时候,但得平安过日,保留学校一线生机,已是不朽的功绩。其间又添办机械制图科”。至1928年“商业专家赵师复先生继任校长,时局已漸渐平稳,于商业教育,很下一番基础计划”。由此可见,工商业为主的设科原则一以贯之,在此基础上有余力时兼办其他所需科目。

学校课程内容与课程结构亦随着社会发展而不断调整,以适应人才培养的需求。以机械科为例,1919年,实行“三年一级制”,课程内容是:第一学年,公民须知、国文、算学、物理、化学、制图、工作法、童子军、工厂实习;第二学年,取消童子军,增加机械原件学;第三学年,工厂管理法替代物理、化学,其他学科不变。1921年,学制延长为四年,课程设置中增添了力学、机械设计等基础技术理论和应用课程,将制图课内容从机械制图拓展到学习绘制测图和设计图;将英文列为必修课,增加电工学等课;第二学年增加力学(应用力学);第三学年增加机械元件、机械设计(初步)、原动机学(锅炉);第四学年增加电工学、工厂管理。1925年学制增为五年制,前两年注重实习,后三年注重理论与实验,贯穿五年的学科是国文、数学、制图。1931年学程仍为五年,分前后两期,前期三年,注重实习;后期二年教授应用之学理,重视工作法、物理、数学等课程[12]。随着学制的调整与延长,职业性的课程内容所占比重有所增加,这在一定程度上左右了各科学生毕业以后的职业选择。

(二)毕业生就业情况

一般而言,职业教育毕业生的流向主要分为就业与升学两方面,而就业无疑占据绝大部分。1933年,学校于创办15周年之际统计了历届毕业生的就业与升学情况,见表1,反映了这一时期学校毕业生的去向。

从行业类别划分来看,中华职业学校毕业生就业集中在工商业,次在教育行业。从职业级别来看,大部分就职于行业中层及基层,比如工厂技手、工厂职员、商店职员、学校教员等。一部分职位在当时社会仍属于新鲜的舶来品,这些毕业生作为新式人才能够发挥自己所学所长,毕业数年后,“绝大多数,盖已在社会获得相当地位”[13]。这在很大程度上契合了中华职业学校创办之初的设想,承担起了“养成工商界中级人才之使命”。1933年,时任校长贾观仁总结了学校商科、机械科及土木科三科“从无到有,从有到优”的人才培养发展历程:“机械科原名铁工科,在初办时,来者大都为农工子弟,即在各工厂,亦鲜感觉新式人才之需要,故学生出路,颇见困难。今则劳工神圣,习为常谈,工厂方面,非延用新式人才,不足以发展业务;是以每逢机械科招生,报名者六七倍于定额,夷考其父兄职业,颇多中上流社会之人;学生不待毕业,往往为工厂先期约定延用,后至者几无以应。商科学生,亦因出路容易,来者日众;盖上海本为通商大埠,商科之发展,自比机械科为尤便也。至土木科学生,现尚未举办毕业,然环愿各地建设事业,正在努力进行,土木人才,殊为需要,将来出路之容易,当在意料中。”学校在发展过程中,对职业性教育内容的重视持续增加,学生在职业初期的成长与发展有赖于学校内的职业技能训练,服务于上海工商业的就业情况基本达到了家长与学生以一技之长立足于社会的教育期望。

表1 1918-1933年历届毕业生的出路统计

类别 职别 人数 合计及百分比 类别 职别 人数 合计及百分比

工业 工程师 5 314

25.7% 教育 校长 20 145

11.9%

技师 21 学校主任 24

技士 39 教职 101

技手 90 政治机关- 文牍员 22 63

5.2%

绘图员 43 教育局职员 15

工厂经理及主任 25 公用局职员 21

工厂职员 91 商品检验局职员 5

商业 自营商店及工厂 34 330

27% 交通机关 邮局职员 25 64

5.2%

银行职员 62 电报处职员 9

公司办事员 31 路局职员 13

交易所职员 12 轮船局职员 8

会计师职员 15 轮船驾驶员 3

保险公司职员 9 航空处职员 6

报馆职员 2 升学 国内 175 220

1.8%

商店职员 62 国外 45

书局职员 39 未详 86 86

7%

电气公司职员 36

洋行职员 28 合计 1222

资料来源:中华职业教育社:《中华职业学校十五周年纪念刊》,G289-004-0001,中华职业教育社藏。

四、讨论与结论

综合前述内容,中华职业学校的招生具有历史特殊性,与今天通过学术性考试进行分流相比,当时的职业学校招生宽松,面向社会底层及无力升学者,更为直接地显现出家庭资本的核心影响。但是其学生来源的构成又具有继承性,无论是双亲职业调查抑或是籍贯统计,都从学生的“来处”展示了职业教育在职业分层乃至社会分层中所扮演的角色,这一角色在今天仍被同构着。职业学校对于职业性课程训练的重视和强调,出发点是使学生掌握一技之长,但同时也使得毕业生进入相应行业从事对口工作的机率及稳固性都大大增加,集中于工商业中低层,造成其就业天花板不高、选择范围亦不甚广的客观事实。

近代中国职业教育的兴起植根于社会经济发展状况与历史文化惯习。要理解历史上出现的教育制度的作用及效率,必须从这一制度出现的社会历史背景及所处的社会结构出发。“我国职业教育制度真正迈入近代化轨道是在民国时期,其产生与发展有着深厚的政治、经济和思想背景。”[14]不同于英德等西方国家职业教育制度的内生性发展,近代中国职业教育制度形成于民族危亡之际,受益于域外观念的引入与知识精英们的大力疾呼,继而作为强国富民的手段被政府所接受。时局变化与中西文化的碰撞成为塑造近代中国职业教育吸纳与输出对象的巨大基底。与如今不同的是,近代中国社会具有特殊的过渡性,政治、经济与文化上的极度不平衡,使得个人的阶层流动仍然主要取决于家庭背景等先天性因素。在近代职业教育思潮以及动乱时局的双重影响下,选择职业教育以掌握一门实实在在的手艺,似乎比追求升学的普通教育更为吸引当时的普通民众。“无力升学者”中的“无力”一词,代表的不仅是客观化状态的家庭教育投入的单寡,也存在主观教育期望的走低。低阶层家庭子女在进入职业学校前的早期社会化隔绝了其接触和继承上层文化的机会,于是民众对于职业教育的选择成为一种代际传递与家庭资本演变的积累,职业分层逐渐固化。

近代中华职业学校的创办与发展深受实用主义思想影响,借鉴吸收美国职业学校的经验,同时又难以回避中国自身文化传统的一体性与历史演进,因而其“入口”与“出口”的制度设计落实到现实中,难免出现较大的缝隙与张力。实际上,制度的设计,既以人类历史的经验为依据,也以某种美好的理想为目标。职业教育制度的设计与选择,可以说是中国近代以來一个跨世纪的问题,至今依然触动国人敏感的心灵。正如王炳照指出的,“每当酝酿或推行新的教育变革时,人们往往会打开教育历史遗产宝库,获取智慧,寻求启迪和借鉴,并将前人的智慧和经验,运用于教育变革的实践中,在运用中进一步丰富和创新,而这进一步的丰富和创新,经过实践的反复检验,又逐渐沉淀和生成新的历史优秀传统。”[15]当今职业学校的培养模式与近代有着一定顺承,职业教育仍参与着不同社会阶层的复制。如何在制度设计与实际运行之间平衡职业教育的发展,以促成社会结构优化,是值得进一步探讨的问题。

参 考 文 献

[1]戴维·格伦斯基.社会分层[M].北京:华夏出版社,2005:441.

[2]李路路.制度转型与分层结构的变迁——阶层相对关系模式的“双重再生产”[J].中国社会科学,2002(6):105-207.

[3]孙玫璐.职业教育制度分析[M].北京:企业管理出版社,2008:180-181.

[4][5]中华职业教育社社史编写小组.社会史资料选辑[M].第3辑.北京:文史资料出版社,1982:11.

[6]中华职业教育社.全国各种职业学校分布在各省区比较图[J].教育与职业,1922(37).

[7]附录:中华职业学校职业师范科招生简章[N].江苏教育公报,1922(5).

[8]黄天鹏.新闻学演讲集[M].上海:上海现代书局,1931:86.

[9]中华职业学校.五兄妹同出中华门[EB/OL].(2015-04-02)[2019-09-10].http://www.zhonghua.hpe.cn/hjgk/zhjy/183382.htm.

[10]统一战线人物志编写组.统一战线人物志[M].第二卷.北京:华文出版社,2007:775.

[11]中华职业教育社通讯.本社创办职业学校决设木工金工科之由来[N].申报(上海版),1917-10-14.

[12][13]王红艳.近代中华职业学校机械科的课程演变及历史启示[J].教育史研究,2012(1):28-31.

[14]柳燕.民国时期职业教育制度的历史考察与现实启示[J].职业技术教育,2015(22):60-65.

[15]王炳照.书院精神的传承与创新[J].华东师范大学学报:教育科学版,2008(1):1-9.

Analysis on the Problem of“Entrance”and“Export”of Vocational Education in Modern China

——A Case Study of Zhonghua Vocational School

Gao Yuya,Zhou Huimei

Abstract? Social mobility is an important external standard for judging the efficiency of vocational education system. The system design of “entrance” and “export” of vocational education is an important part. The selection criteria of the “entrance”, the curriculum arrangement in the education process, and the flow direction of “export” constitute the core code of the system design, and the family capital and intergenerational inheritance are hidden behind. Zhonghua Vocational School has carried out practical explorations on these issues. The school adheres to the concept of “testing a kind of vocational education model in one place” and the mission of developing middle-level talents in the industrial and commercial sector, mainly enrolling senior primary school graduates from grass roots in Jiangsu and Zhejiang. The curriculum is mainly based on vocational contents. The students serve the Shanghai industry and commerce based on the competence after graduation. This cultivation mode is emulated in all parts of the country, further solidifying the role of vocational education in social stratification. As a cultural habit, it also has a profound impact on the system design of“entrance”and“export”of today's vocational education.

Key words? modern vocational education;social mobility; class solidification; Zhonghua Vocational School

Author? Gao Yuya, postgraduate of Beijing Normal University (Beijing 100875); Zhou Huimei, associate professor of Beijing Normal University

- 公司出资形式立法问题研究

- 商业判断原则在非公允性关联交易法律识别中的现实价值

- 论健全制度体系对民主发展的价值

- 浅谈中国改革开放的历史必然性

- 从党章看党的纪律建设的沿革与启示

- 大革命时期毛泽东无产阶级领导权思想研究

- 张君劢人生哲学浅谈

- 从影视剧《知否知否应是绿肥红瘦》看宋代法律制度的先进性

- 读《公共行政的精神》有感

- 浅析霍克海默批判理论及其现实意义

- 小区车位车库的归属问题研究

- 父母离婚后其未成年子女该如何监护

- 微信刷票的法律规制

- 交通事故责任认定研究

- 浅述我国校园侵权责任的问题与完善

- “因工外出期间”工伤认定的标准研究

- 论侵犯改编权案件中的实质性相似判断

- 我国限制住房租赁合同解除的可行性分析

- 盗窃他人未激活信用卡并透支之行为定性

- 案外人对执行依据内容不服应如何处理

- 正当防卫再思考

- 社交软件诈骗犯罪案件的特点和侦查

- “劳动者严重失职”的认定标准

- 劳动合同解除未通知工会是否违法

- 劳务转包中应注意的法律问题

- streetprice

- street price

- streets

- street-wise

- streetwise

- streety

- strength

- strengthen

- strengthened

- strengthener

- strengtheners

- strengthening

- strengtheningly

- strengthens

- strengthful

- strengthlessly

- nonantibiotics

- nonanticipation

- nonanticipations

- nonantigenic

- non-apologetic

- nonapologetic

- nonapologetical

- nonapologetically

- nonapostolic

- r2014097200002927

- r2014097200002928

- r2014097200002929

- r2014097200002930

- r2014097200002931

- r2014097200002932

- r2014097200002933

- r2014097200002934

- r2014097200002936

- r2014097200002937

- r2014097200002938

- r2014097200002939

- r2014097200002940

- r2014097200002942

- r2014097200002943

- r2014097200002944

- r2014097200002945

- r2014097200002946

- r2014097200002948

- r2014097200002949

- r2014097200002950

- r2014097200002951

- r2014097200002952

- r2014097200002953

- r2014097200002954