摘要:为寻求微观分子运动的最佳宏观展示,以碱性品红作为示踪因子,通过适当的实验设计,排除品红参与的(1)入水初始速度所致的宏观运动;(2)溶液密度差异引起密度流所致的宏观运动;(3)温差引起水的环流所致的宏观运动;(4)接触面空气扰动所致的宏观运动,展现了微观分子运动的宏观现象。还设计了可以在中学实验室开展的、以最大程度排除十扰因素并实现“微观分子运动的宏观展示”的改进实验。探讨了宏观运动对微观运动十扰的机制,指出某些“实验规则”存在可能导致实验误差的现象。

关键词:分子运动;宏观运动;品红;实验改进

文章编号:1005 - 6629(2015)5 - 0069 - 04

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

1 “微观分子运动的宏观展示”问题提出

“分子运动”是重要的科学概念,是贯穿物理、化学等学科的基础概念,也是公众理解当代科学的一个奠基性概念。微观分子运动的宏观展示对于建立正确的分子运动概念具有重要意义。

人民教育出版社九年级《化学》教材“分子和原子”中[1],展示了“品红在水中扩散”的实验。教材设问,“在静置的水中,品红为什么能扩散?”,在问题右侧配发了“品红在水中的扩散”图片。该图片由三幅小照片组成,照片之间还有两个箭头表示品红在水中的扩散过程随时间变化的趋势。意在揭示,由于品红的分子运动,导致了品红“在静置的水中能扩散”。

然而,该实验存在一定问题。意在展示微观分子“扩散”,就应当排除宏观运动的干扰,否则无法区分运动现象是宏观还是微观的。这要求初始状态中的品红与水应当处于相对静止或者接近相对静止状态,否则品红就会参与背景的宏观运动而削弱“分子运动”的价值。但是,由教材实验容易看出品红并非由静态或者接近静态入水,而是从一定高度滴下、以一定初速度入水的(从课文配图1可以非常清晰地看出此点)。品红实际参与从水的上层往下层运动的机械运动,这一宏观运动干扰了作为微观运动的品红的分子扩散。品红“扩散”的主要原因是重力!课文的实验存在不妥,宏观运动与微观运动相混淆,“分子运动导致了品红的扩散”无法真实体现出来。

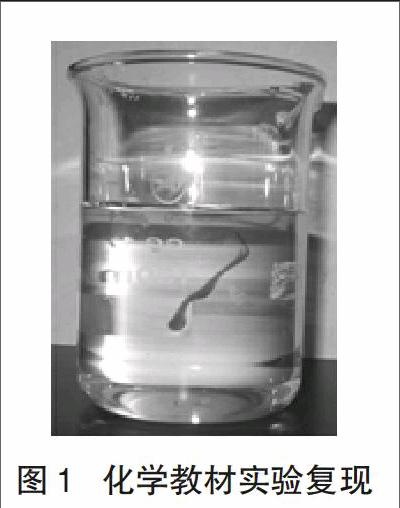

如图1所示,我们对教材实验进行了重现。

我们从距离液面约lcm处将品红液滴滴下,复现教材实验。复现的实验清晰呈现了前述问题。由图不难看出品红参与的主导运动是重力引起的宏观物理运动而非微观分子运动。

2 微观分子运动的宏观展示实验设计

我们决定通过合理设计的实验,消除微观分子运动的干扰因素,从而展示分子运动现象。

2.1 消除重力因素干扰的实验

从水面上方滴人示踪溶液会导致液滴具有一定的初始入水速度。实际上,即使仅距离水面0.5cm,滴入水中的品红溶液也会具有约0.31m/s的初始速度;这一速度看似不大,然而对正常无规则运动的分子相同时间内的位移而言却是极其惊人的;这一宏观运动直接影响到品红分子运动现象。因此,我们选择用滴管将品红溶液缓慢注入烧杯底部,以消除重力因素的作用,观察品红在静置水中的分子扩散。滴管进入液面是违反使用规范的,因此我们使用了一个规定仅用于此的专用滴管;若选用长针头的注射器滴注会取得更好的效果。

如图2所示,与从液面上方滴入的品红相比,注入烧杯底部的品红发生的扩散明显缓慢许多。这再度证实了滴人液滴时的初始速度是分子扩散的干扰因素,必须排除。

2.2 显示溶液密度因素影响的实验

考虑到品红溶液的密度不同于水的密度,我们进行了相关实验。尽管两者密度差异非常小(品红在常温状态下的水中,饱和溶解度仅为1%,因此品红溶液密度与水非常接近),但这一差异足以影响品红在水中的扩散。实验中观察到,将品红溶液通过滴管滴到烧杯内水的中部,该液滴较快沉到了杯底,如图3所示。这表明,品红分子在水中扩散的实验中,品红溶液的密度是一个不容忽视的影响因素。我们同时注意到,实验中导致液滴下沉的原因还可能是由于品红的溶解度较低,溶液中混有未完全溶解的固体颗粒所致。为排除此因素干扰,我们吸取了非饱和态品红溶液的上清液。

通过配制与饱和品红溶液密度相同的氯化钠溶液,可以将溶液密度差异带来的影响消除。从而使品红在水(溶液)中的扩散受到的干扰更少。氯化钠与品红不发生作用,且对后者溶解度的影响很小。

2.3 显示温差影响的实验

由于实验中室温与水温之间存在微小的差值(水温为21℃而室温为22℃);温差作用下,烧杯中的水存在一个缓慢的环流,环流以烧杯的轴心为中心进行。实验中品红的路径显示出了水的环流,实验如图4所示:

需要解释品红的运动路径为什么是这样的。在室温高于水温的情况下,烧杯内的水环流纵剖面如下图5所示:

该环流是一种类似于洋流的宏观运动,需要被排除才能准确显示微观分子运动。但我们所在的实验室不具备大范围的精确温控能力。实验中气温与水温的温差仅为1℃,二者间的热交换不显著,误差在可接受范围内。这同时暗示,中学化学实验室几乎不具备将微观分子运动现象精确演示出来的条件。

2.4 实验讨论

教科书中的实验,未能考虑到初始速度、溶液密度、温差等因素的影响,这些因素引发了品红溶液或者烧杯中水的宏观机械运动,这些宏观运动无论从尺度还是效应上都掩盖了品红的分子运动。

从消除宏观运动影响的思路出发,在恒温室内,配制等密度溶液,用特制长针管缓慢将品红溶液注入等密度溶液来演示“品红的扩散”,这样可以清晰地表明“(液体)分子总是在永不停息地做无规则运动”这一概念,将微观分子运动展示出来。当然,更严密的做法是,针管缓慢进入水中后不进行任何注射操作而是固定起来,并加上毛玻璃盖以阻隔空气流动,任由长针头接触点的品红自由扩散进入烧杯溶液,更有利于微观分子运动的宏观展示(其缺点在于,需要相对较长的时间)。

然而,要求的上述实验条件如恒温,中学实验室基本都不具备。为了使“分子运动”概念的传授形象生动,我们设计了另一个简单可靠的实验来展示分子运动。

3 优化的实验

我们有针对性地设计了优化的演示实验。(1)为了避免温差的影响,实验使用的溶液需要提前在实验室静置24h以上,通过与空气充分的热交换确保水温与室温相同,这基本排除了温差的影响。(2)为了减少空气流动的干扰,可以给实验器皿加上玻璃盖。(3)为了避免初始速度和溶液密度差的影响,可以采用这样的方案:使用极小的一粒碱性品红固体微粒,用镊子缓慢投入盛有适量水的静置的烧杯里;通过品红固体颗粒自身的缓慢溶解形成示踪溶液。这样的溶液产生于水中,因此没有初始速度。品红颗粒极小,烧杯中水很多,溶液远未达到饱和,因此局部形成的溶液与水的密度差极小,实验中可以忽略不计(实验现象也证实了我们的设想)。这样,重力、密度差的干扰因素也基本被排除。不过,优化的实验新引入了一个无法排除的干扰因素:溶解热。但如前所述,由于固体微粒非常小,溶解速度也较慢,溶解热没有带来宏观可视的影响。

通过精巧的设计,新实验最大限度地排除了干扰因素。其操作简便,成本低廉。无论是在实验现象的显著程度上,还是在成本、可操作性上,都是一个可以替代教材实验的优化实验。

如图6-a、6-b:优化的实验所示,图6-a展示的是刚刚投入烧杯的品红小颗粒的状态,图6-b展示的是开始在水中自由扩散的品红分子。

4 问题讨论

4.1 为什么要选择液体作为实验材料

对展示分子运动现象而言,液体的确是最为理想的材料。固相、液相、气相材料之间,首先排除不同相态材料之间的展示,因为这样操作困难;在相同相态内,如果选择“固-固”的实验方式(如将金属球置于铅块之上),需要数年时间才能看到实验所需的分子扩散现象;如果选择“气-气”的实验方式,不易找到理想的实验材料,且操作干扰因素太多、精确性要求太高,难以实施;“液-液”则是三者间最佳的实验材料:易于操作、效果明显,精确性可控。因此,一般都选择液体作为材料。

4.2 烧杯中水的宏观运动何以干扰到品红的微观运动

这看起来似乎不是个问题,但事实上却容易对公众的理解构成干扰。因为,液体分子直径数量级为10-10 m;分子间作用力比较大,因此分子通常在各自的平衡位置附近做热振动,振动的振幅为l0-10 m。但是由于振动的频率非常高,20℃时分子振动平衡位置改变的平均时间间隔约为10-11 s,导致液体分子的移动速率可以达到10 m/s的数量级!这个速度远远大于烧杯的长、宽、高。因此,看起来即使从距离烧杯液面0.5cm处滴落,所获得的附加速度0.31 m/s较之10 m/s仅为3.1%,从数值上看,完全可以忽略不计——这样的话,教材实验就“没有误差”了!

这涉及到非常有趣的一点是,我们需要区分“速度”、“速率”与“位移”的概念。水分子的移动速率尽管很大(本处为lOm/s),然而事实上“位移”却很小,原因在于分子移动方向会随时改变,以致位移最低只有10-9~10-10 m的数量级,这较之10-1m/s(即0.1 m/s)的入水速度所导致的位移,完全可以忽略不计。还需要澄清的一点是,分子移动速率与分子振动速率不同,分子振动速率可以达到l02m/S的数量级并且随着温度升高而迅速增大,这是描述分子偏离平衡位置快慢的物理量,分子移动速率则是描述分子扩散快慢的物理量。由此可见,任何宏观运动对于水分子的扩散而言,都是必须排除的干扰因素。仅仅是“速度(速率)”大,未必能直接导致微观分子运动的可视化,还需要一个条件:适当的位移。只有足够大的位移,才能被人肉眼观察到。因此,我们需要给微观分子以适当的运动时间。

在这里,温度对微观分子运动的影响可以为后续的“化学反应速率”等理论铺平道路,提供概念支持。

4.3 一个隐蔽的问题

事实上,在中学化学实验室里,依照实验操作规程(例如,禁止将滴管伸人液面以下)是无法排除对微观分子运动的干扰的。换言之,对实验规则的遵守可能会引起实验误差。这是一个非常有趣并且值得探讨的课题,也是一个隐蔽的问题。事实上,我们在中学科学教科书中已发现了不少此类问题。

此类问题的破解,不仅有助于公众理解科学、学生学习理科,更有助于解释一般意义上限制科学研究的一些“惯习”和文化因素;从而有助于更多、更好的科学探索。

(浙江大学生物科学学院徐子叶等同学对实验提供了帮助,特此致谢。论文还得到了浙江大学化学系谢玉群副教授、浙江大学物理学系张寒洁副教授的指导,在此一并致谢。)

参考文献:

[1]胡美玲主编.义务教育课程标准实验教科书·化学(上册)(第2版)[M].北京:人民教育出版社,2006: 49

[2]海道源.液体中分子扩散现象演示法[J].物理教师,1997,(12):6

[3]冯锦湘,马琴芬.分子扩散与温度有关对比实验[J]物理教师,1999,(5):23

[4]陈六平,韩世钧.液体分子自扩散系数的预测[J].高等学校化学学报,1999,(2):231~234

[5]翁庆双,徐煌.运用创造发明法改进化学实验的6个案例[J].化学教学,2014,(1):55~58

- 小学数学教学中数形结合思想的融入与渗透分析

- 数学史在小学数学课堂中的渗透研究

- 高中数学教学中培养学生数学思维能力的实践

- 小学数学智慧课堂教学艺术及实践探析

- 小学数学“深度学习”教学模式分析

- 初中体育教学中学生体育素养的培养

- 温暖2020展望2021

- 甘南援教纪行

- 活动型思想政治课程教学设计的新探索

- 浅论多感官参与提升小学生审美能力

- 小学数学“以钝激睿”策略的实践研究

- 培养低年级学生养成验算习惯的实践策略

- 基于语篇的高中英语语法教学研究

- 如何在小学数学教学中培养创新意识

- 小学生口语交际能力的培养策略

- 学校文化融入初中《道德与法治》教学初探

- 后疫情时代如何更有效开展区域教研工作

- 网络学习空间环境下的高中信息技术课程研究

- 基于知识层进性进行深度教学的实践与思考

- 利用“互联网+教育”转化乡镇高中语文学困生的思考

- 构建符合中国实际、具有世界水平的教育评价体系

- 探究农村地区初中语文实施群文阅读的有效策略

- 关于高中语文作文教学的实用性与创新性研究

- 浅谈新课标理念下的个性化作文教学

- 农村小学低年级段语文课内外阅读衔接的方法

- teleworking

- telex

- tell

- tell a joke

- tell a lie

- tell a story

- teller

- tellers

- tellership

- tellerships

- tell fibs

- tellies

- telling

- tellingly

- telling-off

- tellings

- tell it like it is/tell sb straight

- tell me

- tell of

- tell on

- tell on sb

- tell on/tell

- tells

- tell (sb) a story

- tell sb a story

- 玄尊

- 玄市

- 玄帝

- 玄干

- 玄序

- 玄庐

- 玄应

- 玄应音义

- 玄度

- 玄律

- 玄律穷,严气升

- 玄微

- 玄思

- 玄情

- 玄想

- 玄成

- 玄成文彩

- 玄房

- 玄扃

- 玄扉

- 玄教

- 玄文

- 玄方

- 玄旗

- 玄昊