刘雅静

【摘要】经济危机是资本主义制度的伴生物。资本主义经济危机不仅是资本主义经济理论的危机,也是资本主义经济制度的危机。资本主义经济危机的频繁性周期爆发,不仅使西方资本主义经济理论越来越失去自信,而且也使西方资本主义经济制度越来越失去自信。面对危机,资产阶级政府尽管也采取了一系列救治或防范措施,但这些措施都只能治标不能治本,只能救得了一时,救不了一世。要彻底根治资本主义经济危机,必须消灭资本主义制度。

【关键词】资本主义经济危机 理论性危机 制度性危机

【中图分类号】 F039 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2016.22.008

资本主义制度确立以来,资本主义经济危机就一直和它相伴随。特别是从1825年资本主义世界第一次普遍危机爆发以来,几乎每隔5到10年,主要资本主义国家或整个资本主义世界,就要陷入经济危机的困境之中。尽管今天的资本主义早已褪去了其幼年时期的稚气和不成熟,熟练地运用着各种经济政策手段和工具驾驭资本主义经济,但资本主义经济危机仍如梦魇一般摆脱不掉,不仅频繁地、富有规律性地周期爆发,而且其破坏性影响愈来愈深远,不仅给资本主义经济社会发展带来了巨大的破坏,而且也沉重打击了西方资本主义的理论自信和制度自信。事实证明,资本主义经济危机,不仅是资本主义的经济理论危机,也是资本主义的经济制度危机。从理论层面和制度层面对当代资本主义经济危机进行深入剖析,有助于更加全面深刻地认识资本主义经济危机的实质,有助于更深刻地理解资本主义的发展趋势及其历史命运。

资本主义经济危机是资本主义的理论性危机,它打破了西方资本主义经济理论家们的“理论自信”

曾几何时,以亚当·斯密、大卫·李嘉图、让·巴蒂斯特·萨伊等为代表的传统自由主义经济学家们,对自由资本主义的市场经济体制充满自信。他们认为,资本主义市场机制是万能的,依靠市场机制这只“看不见的手”的自发调节,就可以实现资源的优化配置和经济的良性运行,资本主义是不可能出现大面积的、持久的经济危机的。亚当·斯密认为,虽然在市场经济条件下,人都是自私的、逐利的,但市场机制这只“看不见的手”会对个人的利益进行调节,继而引导人的行为,在实现个人利益目标的同时,也使社会利益目标得以实现。如果投资者把资本和劳动投在某一领域利润少,而投在另一领域利润多,那么出于个人利害关系的考虑,他会很快地将资本和劳动从利润低的领域转出来,而转投到利润高的领域去,从而形成合理的社会分工,实现资源的优化配置。在这一过程中,“用不着国家的干预,也用不着法律干涉,个人的利害关系与情欲,自然会使他们把资本投在通常最有利于自己也最有利于社会的用途。”①政府没有必要干预私人的经济活动,只要起好“守夜人”的作用就可以了。大卫·李嘉图也强调,在市场机制的自发作用下,每个人对自身利益的追求,会自然地促进社会财富的增长,因为“这种个体利益的追求能很好地和整体的普遍幸福结合在一起”。法国经济学家让·萨伊更是明确提出了“供给创造需求”的“萨伊定律”,认为“商品的供给会自动创造需求,社会上的总供给与总需求必定相等”,即使某个部门某一时间会出现供求脱节,由于价格机制的调节,暂时、局部的的供求失衡会逐渐消失。总之,在传统自由主义经济学家看来,在市场机制、价值规律这只“看不见的手”的引导和作用下,资本主义市场经济是不可能发生大规模的持续的以生产过剩为特征的资本主义经济危机的,即使偶尔发生了某种产品的过剩问题,那也是局部的、暂时的,在市场机制的自发作用下,可以很快地缓解和解决。传统自由主义经济思想在西方世界的影响是非常巨大的,也是非常深远的。从17世纪上半叶到20世纪30年代的大危机之前,传统自由主义经济思想在西方各国盛极一时,几乎成为了资本主义各国的国家经济学。

但1929~1933年资本主义世界经济危机的大爆发,打破了传统自由主义思想家们的理论自信和政策自信。这场大危机用事实证明,单纯依靠市场机制的自发调节,必然导致有效需求不足,继而必然导致生产过剩的经济危机的发生。于是,以凯恩斯主义为代表的国家干预主义思潮乘势兴起。凯恩斯主义认为,只有通过政府投资和消费的增加,才能弥补市场导致的有效需求不足,从根本上解决经济萧条和经济危机问题。凯恩斯主义者十分自信地认为,只要政府按照他们所提出的理论观点和政策主张进行经济干预和调节,就能够弥补因市场机制自发调节所导致的市场失灵,就能够治愈资本主义因有效需求不足而导致的经济危机病症。20世纪40~50年代,西方各国普遍接受了凯恩斯主义的理论观点,并大力推行凯恩斯主义的国家干预政策。而且,这一政策的实施,确实使这些国家出现了长达20多年的经济增长较快、失业人数较少,又没有严重通货膨胀的所谓“繁荣”时期。一时间,凯恩斯主义成了挽救资本主义的“灵丹妙药”,几乎独霸西方经济学论坛。

但长期推行凯恩斯主义的国家干预政策,也给各国经济发展带来了一系列严重的问题,特别是到了20世纪60、70年代,西方主要资本主义国家的通货膨胀日益加剧,预算赤字越来越大,而经济增长速度却明显减缓,甚至出现了停滞。终于在西方爆发了一场空前怪异而又十分严重的“滞胀型”经济危机:经济衰退与物价上涨同时发生。1975~1979年,西方主要资本主义国家的工业生产年均增長率仅为2.6%,远低于20世纪60年代6.6%的增长幅度,而与此同时,物价却一路飞涨,20世纪60年代,主要资本主义国家消费品物价年均上涨率为3.7%,而1975~1979年间竟高达10.1%。

“滞胀型”经济危机的爆发打破了凯恩斯主义的理论自信和政策自信。面对空前严重的“滞胀型”经济危机,凯恩斯主义既无法在理论上对这种史无前例的双重社会瘟疫作出令人信服的解释,又无法在政策上提出有效的治理对策。因为按照凯恩斯主义的理论观点,“经济停滞”与“通货膨胀”是不可能同时发生的,“经济停滞”常发生在经济萧条时期,而“通货膨胀”常发生在经济高涨时期。而且,按照凯恩斯主义的政策主张,政府的政策制定和施行应该是“逆经济风向行事”的,即要治理“经济停滞”,政府就要实行扩张性的财政货币政策,但实行扩张性的财政货币政策,结果必然会导致“通货膨胀”的发生,而为了控制“通货膨胀”,政府将实施紧缩性的财政和货币政策,但紧缩性的财政货币政策的执行,结果必然会导致“经济停滞”。顾头不顾尾,顾此就会失彼。再加上现实政策在制定和执行过程中常常存在“迟滞”效应,更使得按照凯恩斯主义政策主张所制定和执行的经济政策,不仅难以达到理想效果,而且使经济波动更加频繁、更不稳定。“滞胀型”经济危机的爆发使凯恩斯主义陷入了不攻自破的境地。

于是,20世纪60~70年代以后,凯恩斯主义逐渐从“政府经济学”的宝座上跌落下来,代之而起的便是各种各样的新自由主义经济思潮。新自由主义经济学流派众多,各种流派及其代表人物的思想观点和政策主张虽然有不同程度的差别,但他们的核心思想和政策主张是一致的,即强调以市场为导向,倡导放松对经济和金融的管制,宣传私有制是市场经济的惟一选择,主张弱化社会福利。新自由主义经济学家们自信地认为,只要资产阶级政府按照他们开出的“私有化、市场化、自由化”这个“药方”行事,“滞涨型”经济危机就可以消除,资本主义就会提高效率,迎来高速增长。20世纪60~70年代后,西方很多国家的政府接受了新自由主义,并按照新自由主义的观点和主张减少了政府对经济的管制。英国的撒切尔政府全盘接受了哈耶克的新自由主义理论主张,在施政过程中,全力推行私有化,放松政府对经济活动的管制,同时大幅削减社会福利,“推行了一场强化资本主义制度的运动”。美国的里根政府将现代货币学派和供给学派的主張作为其政策主张的基调,把降低税率、削减福利、减少政府干预作为其施政的主要纲领。新自由主义经济政策的实施,对英美各国摆脱“滞胀型”危机产生了明显的效果。美国经济从1982年开始复苏,经济增长率逐年提高,1983年经济增长3.4个百分点,1984年增长6.9个百分点。与此同时,通货膨胀率由1981年的10.4%逐年下降到1986年的3%。20世纪90年代,美国更是创造了连续10年强劲增长的历史记录,令世人叹为观止。英国在撒切尔夫人执政的十年间,也创造了经济增长较快、物价却持续下跌的“经济奇迹”。由此,新自由主义经济学家被称为“医治经济痼疾”的“神医”,新自由主义经济学被认为是医治资本主义经济危机病症的“良药”。

然而,长期推行新自由主义,虽然使西方各国在一定程度上摆脱了“滞胀型”经济危机的困扰,但也给资本主义发展带来了严重的“副作用”。—方面,资本主义贫富两极分化的现象日趋严重,生产无限扩大趋势与广大民众有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾日趋激烈。据统计,从2000年到2005年,5年间美国经济增长了12%,劳动生产力提高了17%,但与此同时,美国工人每小时平均工资却只增长了3%,约四分之三的美国人实际生活水平下降。2005年,美国最富有的占人口总数1%的人拥有全部财富的38%,而最贫穷的40%的人只拥有全部财富的1%。1991年,美国的基尼系数为37.58%,到2007年已高达41.64%,超过了国际“警戒线”1.64个百分点。另一方面,市场监管乏力,市场风险加大。为了缓和矛盾,满足垄断资本家们对利润的无限贪欲,资产阶级政府放纵金融寡头们无节制地推出各种金融衍生产品,怂恿政府和广大民众举债消费,致使虚拟经济与实体经济的脱节越来越严重,并最终导致美国房地产泡沫破裂,引发了美国的金融危机,继而引发了全球性的金融危机。全球性金融危机的爆发及持续蔓延,动摇了人们对资本主义和市场经济自我愈合能力的信念,打破了西方新自由主义思想家们的理论自信和政策自信。事实证明,新自由主义经济学并非是医治资本主义危机病症的“灵丹妙药”,带给世界的并不是“福音”,而是“灾难”。

面对如此困境,西方各国政府又纷纷拾起凯恩斯主义,试图通过凯恩斯主义的扩张性的财政和货币政策,有效地解决全球性经济衰退问题,重新实现资本主义经济的持续增长。然而,事实却是,金融危机爆发后,尽管西方各国政府纷纷加大了对经济的干预力度,但仍无法使资本主义经济摆脱长期萧条的阴影,不仅没有创造出民众期待的就业增长和收入增加,反而进一步加剧了广大民众的贫困程度。2007年,美国的贫困率为12.5%,到2010年提高到15.1%。不仅如此,由于各国政府纷纷加大了对经济的干预力度,纷纷出台各种“救市”计划,使得资产阶级政府背上了沉重的债务包袱。2008年,冰岛的债务占国内生产总值的比重高达684%;2011年日本的公共债务占国内生产总值的比重是230%,希腊为163%、意大利为120%、葡萄牙为107%、爱尔兰为105%、美国为103%。金融体系的崩溃及政府债务的不断攀升,导致一些国家的政府陷入债务危机之中,甚至一些国家濒临破产的边缘。2008年全球金融危机爆发没多久,冰岛就率先蒙上了“国家破产”的阴影。之后,随着全球经济不景气的蔓延,濒临“破产”的国家越来越多,希腊、阿根廷、意大利、委内瑞拉、乌克兰、埃及、伯利兹、塞浦路斯、印度尼西亚、马达加斯加、摩尔多瓦、瑙鲁、哈萨克斯坦、拉脱维亚、俄罗斯……

总之,无论是传统的自由主义理论,还是凯恩斯主义理论,还是新自由主义理论,都无法从规律性的角度解释和说明资本主义经济危机周期性爆发的根本原因及其爆发机理,无论在理论观点上还是在政策主张上都存在着这样或那样的缺陷或漏洞。在理论上,它们都无法从深层次性上解读和剖析资本主义经济危机周期性爆发的深层原因和根本原因,它们只能针对资本主义发展的一些现实问题做出一些表象式的解释和分析,它们只能解释一事,不能解释全面;只能解释具体,不能解释一般;只能解释一时,不能解释长久;只能解释表面,不能解释深层;只能解释偶然,不能解释必然;在政策上它们开出的“药方”也不过是治标不治本的“止痛剂”,只能是头痛医头、脚痛医脚,不能从根本上剔除资本主义经济危机的“病灶”。面对一次又一次日趋严重的经济危机,资本主义的经济理论自信一次次地被打破。

资本主义经济危机是资本主义的制度性危机,它粉碎了资本主义制度不朽的“神话”

爆发于2008年的全球金融危机,无论是在危机的具体表现方面,以及在引发危机的具体原因方面,还是在危机的具体传导机制方面,都与以往的经济危机有所不同。以往的资本主义经济危机主要是发生在实体经济领域,而此次金融危机主要发生在金融领域;以往的经济危机多表现为有效需求不足的“商品销售困难”,而此次金融危机更多地表现为有效需求旺盛的“透支消费”;以往的经济危机更多地表现为实际物质财富的过剩,而此次金融危机则更多地表现为金融衍生品的过度繁荣。若从危机的本质表现和根本原因分析,此次金融危机和以往的历次经济危机并无不同。

资本主义经济危机从本质上讲是生产相对过剩的危机。马克思、恩格斯早在《共产党宣言》中就明确指出:“在危机期间,发生一种在过去一切时代看来都好像是荒唐现象的社会瘟疫,即生产过剩的瘟疫。”②虽然,随着资本主义经济危机的发展,资本主义经济危机的具体表现有所不同,但其本质一直没变,都是生产过剩在社会经济生活中各个方面的表现。在资本主义发展的早期阶段,经济危机的主要表现是商品剩余,商品价值的实现困难。后来,随着资本积累的不断扩大和资本主义基本矛盾的日趋激化,资本主义经济危机逐渐表现为商品过剩、人口过剩与资本过剩并存。危机爆发时,不仅大量工厂停工减产,大量商品卖不出去,而且大量工人失业,成为产业后备军。在当代,资本主义经济危机的表现更加复杂化,不仅表现为实体经济的商品过剩和人口过剩,而且更多地表现为信用过剩。

早在2007年以前,美国房地产市场的生产过剩问题已经十分明显,但资产阶级为了给相对过剩的房地产寻找市场,延缓经济危机,大肆宣扬超前消费的消费理念,并以铺天盖地的广告形式刺激、诱导民众贷款消費、借债消费,甚至推出了次级抵押贷款项目来刺激消费者特别是贫困的消费者以“寅吃卯粮”的形式购买住房。结果,虽然从表面上看,生产出来的住房大都卖掉了,但实际上,房地产领域的生产过剩已经十分严重。同时,为了拉动消费,刺激消费,制造虚假繁荣景象,金融寡头们设计出了各种各样的金融衍生产品,试图绕过商品的生产和流通过程,直接通过金融交易活动“圈钱”。据统计,2007年,全球金融衍生品市值高达681万亿美元,而同年全球国内生产总值只有54万亿美元,实物经济只有10万亿美元,2007年的全球金融衍生品与全球国内生产总值之比为13:1,全球金融衍生品与实物经济的比例是68:1。同期,美国的金融衍生品为320万亿美元,国内生产总值14万亿美元,实物经济只有3.5万亿美元,美国金融衍生品与其国内生产总值的比例为23:1,美国金融衍生品与实物经济之比是91:1。2007年,全球外汇资金和金融衍生品的交易量相当于当年全球国内生产总值总和的67倍。很显然,虚拟经济扩张的规模和速度已远远超过了实体经济的发展,虚拟产品的数量已远远脱离了实体经济的客观需要,导致房地产市场和金融市场累积着大量泡沫风险。一旦泡沫破裂,次级贷款人无力还债,资产价格大幅下跌,危机就开始显现;而链条一旦断裂,整个金融体系也就不可避免陷入危机,并经由实体部门扩展为大范围的经济危机。所以,2008年全球金融危机,从本质上说,仍是资本主义“生产相对过剩”的危机,只不过这次生产过剩不是表现为“实体”的商品生产过多,而是表现为“虚拟”的“衍生产品旺盛”,不是表现为住房卖不出,而是表现为支付能力低下的普通民众靠贷款买房后无力偿还贷款。

资本主义经济危机爆发的根本原因在于资本主义经济制度本身。资本主义经济制度是资本与私有制结合的经济制度,在这一经济制度下,一方面,因资本家对利润的无限追求而使资本主义生产呈无限扩大的趋势,另一方面,资本主义私有制使社会上越来越多的财富日益归少数资本家私人所有,社会上绝大多数人处于相对贫困状态,致使社会有支付能力的消费需求遭到抑制。正如马克思所讲:“一切现实的危机的最终原因,总是群众的贫穷和他们的消费受到限制,而与此相对比的是,资本主义生产竭力发展生产力。”③

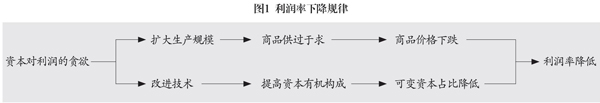

资本是逐利的,惟利是图是资本的本性,利润的最大化是资本的贪婪追求。马克思指出:“作为资本家,他只是人格化的资本。他的灵魂就是资本的灵魂。而资本只有一种生活本能,这就是增殖自身,创造剩余价值。”④而且,为了赚取更多的利润,资本家可以不计一切后果,敢冒一切风险。马克思在《资本论》中曾经讲到:“资本害怕没有利润或利润太少,就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润,资本就胆大起来。如果有10%的利润,它就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;为了100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。”⑤同时,在资本主义市场经济条件下,激烈的市场竞争也促使资本家不断改进技术,不断扩大生产规模,不断提高竞争实力,因为只有把企业做大做强,才能使自己在激烈的市场竞争中拥有优势。所以,从生存与发展的角度讲,资本家不仅有不断扩大生产规模、提高生产效率的内在冲动,而且强大的外在市场竞争压力也促使资本家必须不断扩大再生产,不断提高生产的技术水平。但各个资本家争先恐后改进技术、扩大生产规模的结果,必然会导致整个部门的技术水平不断提高,劳动生产率不断提高,资本有机构成不断提高,而资本有机构成不断提高的结果,就会使本部门的利润率不断下降(如图1所示)。因为资本有机构成和部门利润率之间是成反比关系的。利润率下降,就意味着资本家投入同量资本的收益减少了。但资本家投资的目的却是为了多赚钱,怎样才能弥补因利润率下降给资本家带来的利润损失呢?最有效的办法就是进一步扩大生产经营规模,通过薄利多产或薄利多销的方式,防止总利润大幅缩减。但随着资本家不断扩大生产规模,生产过剩的问题就会越来越严重,利润率就会越来越下降,而资本家为了维持既有的利润水平,就要更进一步扩大生产规模。正如马克思所讲,“资本主义生产总是竭力克服它所固有的这些限制,但是它用来克服这些限制的手段,只是使这些限制以更大的规模重新出现在它面前”⑥。在当代资本主义社会,资本家逐利的本性不仅没有改变,而且更加变本加厉。为了追逐更多的利润,资本家不仅千方百计加大对国内劳动群众的剥削,而且不断对外进行经济扩张;不仅在实体经济领域不断扩张实体经济的规模,而且在金融领域倾其所能地研发和创造各种虚拟衍生产品,大力发展虚拟经济。

与资本主义生产呈无限扩张趋势相并存的,却是广大民众有支付能力的需求呈不断相对缩小的趋势,资本主义的消费力不断受到抑制。为什么资本主义的消费力会受到抑制?这是由资本主义私有制决定的资本主义分配制度导致的。在资本主义私有制度下,资本家为了获得高额利润,总是想尽各种办法提高剩余价值率,加强对工人的剥削,结果是劳动者所创造出来的越来越多的社会财富中,为劳动者所占有的份额相对地越来越少,劳动者的实际购买力受到抑制。与此同时,为了提高自身的竞争实力,大资本家还不断利用其生产与技术方面的优越地位,对中小生产者进行排挤和打击,使他们日益陷于亏损和破产,消费力下降。正如马克思所指出的,“在资本主义市场经济中,私人剩余价值规律与市场调节规律(或价值规律)的共同作用加剧了贫富两极分化:占社会人口少数的私人资本所有者阶层占有大部分社会财富,而占社会人口绝大多数的劳动者及其家庭成员所拥有的财富只占极少部分社会财富。财富与收入分配的这种两极分化趋势,直接导致对社会产品有支付能力的需求不断缩小”。

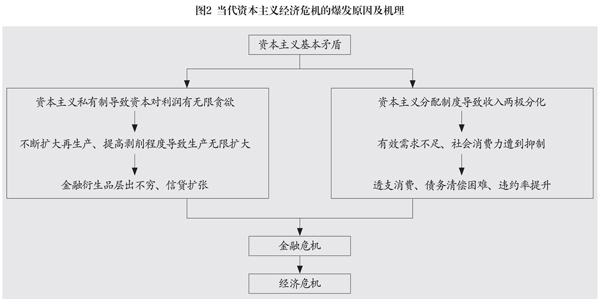

這样一来,一方面,资本主义私有制使资本主义生产呈无限扩大的趋势,另一方面,资本主义分配制度却使得广大民众有支付能力的需求被限制在狭小的范围内,当广大民众相对缩小的有支付能力的需求同无限扩大的资本主义生产发生激烈矛盾和冲突的时候,“生产过剩”的经济危机就不可避免了。马克思讲,“生产资本越增加,它就越是迫不得已地为市场(这种市场的需求它并不了解)而生产,生产就越是超过消费,供给就越是力图强制需求,结果危机的发生也就越猛烈而且越频繁。”⑦在当代,为了延缓或减缓“生产过剩”的压力,尽管资产阶级极力倡导“寅吃卯粮”的消费理念,鼓励或诱导民众及政府用贷款或借款的方式“超前消费”“过度消费”,试图用“明天”的钱解决“今天”的问题,试图将“今天”的问题转移到“明天”。例如,2007年,美国民众的消费信贷高达14万亿美元,平均每个美国人负债近5万美元;美国政府的债务规模高达10.35万亿美元,相当于其当年国内生产总值的70%还多。但一个靠不断增加民众和政府债务才能维系的经济增长是不可能持续的,不管是个人的“消费信贷”,还是政府的“透支消费”,都不能从根本上根治资本主义“有效需求不足”的“病症”,都不过是一种短期的权宜之计,虽在一定程度上暂缓了当前的消费不足问题,但却使资本主义生产与消费的矛盾冲突越积越多、越积越重,最终引发金融危机和实体经济危机(如图2所示)。

总之,资本主义经济危机是资本主义经济制度的伴生物,是资本主义基本矛盾尖锐化的必然产物。尽管历史上所爆发的经济危机的具体原因和具体表现可能是各不相同的,但毋庸置疑的是,每一次经济危机都是资本主义基本矛盾尖锐化的结果。也就是说,虽然历史上发生的每次经济危机的具体表现形式和具体原因是有所差异的,但危机的实质和引发危机的根本原因是一样的。2008年这场源发于美国的全球金融危机,虽然从表面上看是因次级房贷市场的违约率上升继而引起银行等金融体系信用链条中断而导致的,但其背后的深层原因、根本原因,仍是资本主义经济制度所固有的基本矛盾及其生产资料的资本主义私人占有制,是资本主义制度固有矛盾不可克服的结果,无论过程多么复杂,本质都是一样的。所以,当代资本主义经济危机是资本主义的制度性危机,只要资本主义经济制度存在,周期性的资本主义经济危机就是不可避免的。

每次经济危机爆发后,虽然资本主义制度都会遭受巨大的冲击和挑战,但为应对危机所采取的措施和方案,也使资本主义制度不断成熟,具体的制度和体制也更加完善。但危机“永远只是现有矛盾的暂时的暴力的解决,永远只是使已经破坏的平衡得到瞬间恢复的暴力的爆发”⑧。资产阶级为应对每次危机所做的一些调整、改革,虽在一定程度上、一定时期内解决了一些具体问题,但并没有从根本上消除经济危机的“隐患”。由于资本对利润狂热追求的本性没有改变,由于资本和劳动的对立关系没有根本改变,由于资本主义私有经济制度和按资分配的分配制度没有改变,私有制基础上商品经济的基本矛盾没有改变,资本主义经济危机的“病症”仍将随时发生。2008年全球金融危机的爆发再次揭示了资本主义“利润至上主义”的本质,再次证明资本主义生产不是绝对的生产方式,而只是一种“特殊的、具有独特历史规定性的生产方式”⑨。要“避免整个现代社会毁灭,就必须使生产方式和分配方式发生一个会消除一切阶级差别的变革”⑩,即要想彻底根治资本主义的经济危机,只能用一种新的更好的社会制度取代资本主义制度。

(本文系2014年度教育部人文社会科学研究一般项目成果,项目批准号:14YJA880048)

注释

《亚当·斯密全集》第2卷,北京:商务印书馆,2014年,第199页。

《马克思恩格斯文集》第2卷,北京:人民出版社,2009年,第37页。

《马克思恩格斯文集》第7卷,北京:人民出版社,2009年,第548、278、277、994页。

《马克思恩格斯文集》第5卷,北京:人民出版社,2009年,第269、871页。

《马克思恩格斯文集》第1卷,北京:人民出版社,2009年,第752页。

《马克思恩格斯文集》第9卷,北京:人民出版社,2009年,第165页。

责 编∕杨昀贇

Abstract: Economic crisis is an accompaniment of the capitalist system. Capitalist economic crisis is not only the crisis of capitalist economic theory, but also the crisis of capitalist economic system. The frequent periodic outbreak of the capitalist economic crisis not only makes the Western capitalist economic theory lose confidence, but also makes the Western capitalist economic system lose confidence. The capitalist governments have taken a series of treatment or prevention measures in response to the crises, but these measures are only temporary and cannot solve problems permanently. To thoroughly cure the capitalist economic crisis, the capitalist system must be eliminated.

Keywords: capitalist economic crisis, theoretical crisis, institutional crisis

- 新形势下电力企业基层党建工作的有效新措施

- 发挥公司党委核心作用和全体党员模范作用大力提升干部员工凝聚力战斗力

- 党建工作如何在企业发展中发挥作用

- 关于加强国有企业基层党支部建设的几点思考

- 新时代国有福利企业党建工作存在的问题与对策

- 以“三个融入”为抓手激发党建工作活力

- 房地产企业廉洁风险防控体系的构建与完善

- 如何以一流的党建推进项目高质量发展

- 论集团公司对分公司财务管理的探讨

- 论企业集团财务集中管理

- 企业财务会计内控管理机制的构建探讨

- 基于风险识别的工会经费审查工作完善研究

- 电力施工企业文化创新发展策略研究

- 国有企业文化建设的方法

- 智慧调度 满意通信——电网企业生产类班组特色文化品牌建设实践与研究

- 单位文化建设在队伍管理中的实践与探索

- 电力企业安全文化建设与实践

- 新时代商业银行信贷文化建设探析

- 本溪市国有企业融入“一带一路”不断扩大开放合作对策研究

- 建立和完善企业治安保卫工作长效机制策略研究

- 城市社区嵌入式养老服务发展的探索与思考

- 石油物料分类及编码的探索

- 煤矿企业社会治安综合治理工作策略探析

- 劳动密集型企业用工难的原因与对策

- 新媒体环境下中学图书馆阅读推广创新模式探讨

- currencyreserves

- currency reˌserves

- currency risk

- currencyrisk

- current

- current account

- currentaccount

- current accounts

- current acˌcount

- currentasset

- current asset

- current cost

- currentcost

- currentless

- current liability

- currentliability

- currently

- currentness

- currentnesses

- current prices

- currentprices

- current ratio

- currentratio

- currents

- currentyield

- 责咎

- 责善

- 责嚷

- 责堪旁贷

- 责处

- 责备

- 责备其罪过

- 责备其负心

- 责备其过失

- 责备别人

- 责备和推诿

- 责备处罚

- 责备并怪罪自已

- 责备并规劝

- 责备方式

- 责备是亲人最宝贵的礼物

- 责备求全

- 责备的程度

- 责备的言辞

- 责备的话

- 责备自已,反省过失

- 责备,怪罪

- 责备,报怨

- 责备,谴责

- 责备,问罪