蒋啸 郑旭锐

摘要? 目的:寻求优化与整合精准临证策略与方法,以求提高临床辨证、治疗精度。方法:通过对“方证对应”概念源流的梳理与评析,结合叶天士临证经验与降维升阶思想,求取优化策略。结果:结合方证对应目前存在的空白,提出结合数据回顾性研究的叶氏“机法相参”模式。结论:叶天士遥承仲景法证思想,结合大量临证经验,以病机与治法为更高阶辨证标准,以证素与经方为低纬因子,能够更好地解决提高临证效果与辨证精度的问题。

关键词? 方证对应;机法相参;叶氏法证;思维模式;循证数据;中医思维;精准医疗

A Brief Discussion on the Construction of Machine Method Reference of YE Tianshi in Precision Medicine

JIANG Xiao,ZHENG Xurui

(Shaanxi University of Chinese Medicine,Xianyang 712046,China)

Abstract Objective: To optimize and integrate precise clinical syndrome strategies and methods to improve clinical differentiation and treatment accuracy. Methods: Through combing and analyzing the source flow of the concept of “prescriptions corresponding to syndromes”,combining with YE Tianshi′s experience of clinical evidence and the idea of dimension reduction and promotion,the optimization strategy was obtained. Results: Combining with the existing gaps of prescriptions corresponding to syndromes,this paper put forward a retrospective study of YE′s model of “ machine method reference”. Conclusion: YE Tianshi inherited Zhongjing′s forensic thought,combining a large number of clinical experience,taking pathogenesis and treatment as higher-order syndrome differentiation standard,and taking syndrome element and meridian prescription as low latitude factor,which could better solve the problems of improving the therapeutic effects and accuracy of clinical syndrome differentiation.

Keywords? Prescriptions corresponding to syndromes; Pathogenesis corresponding to therapeutic method; Ye Tianshi′s treatment methods and clinical experience; Thinking model; Evidence-based data; Chinese medicine thinking; Precision medicine

中圖分类号:R242;R249 文献标识码:A? doi: 10.3969/j.issn.1673-7202.2020.14.031

目前,医学越发地重视各系统间的“整合”与治疗方案的“精准”。在此标准下回顾性地评述“方证对应”的沿革和发展与现阶段所面临的困局和问题。通过梳理叶氏医案而取法于临证大家叶天士,提出机法相参的解决策略。用于进一步提高临证的准确性。并引入循证医学的思维和数据挖掘的方法。进一步寻找临床最佳证据,为提高“诊断与临床效能”提供思路与方法。

1 方证对应思维模型

方证对应是一种指导中医临床应用的认知思维模型,体现了面对复杂临床问题时古人的思索与应答。体现了从散在零碎的点知识向体系性知识的建构过程,在历代医家将自己的临床心得与经验注入后,最终发展为相对完备的与复杂的诊疗思维模型指导着临床应用,哺育着中医习者。

1.1 方证对应沿革

方证对应关系是中医辨证诊疗体系的一大发展[1]。“方证”对应使中医摆脱了某单味药物对应某种疾病的原始认知层面,从而构建了更为高级的诊疗思维模型;是中医辨证方法效能的跃迁,标志着中医诊疗体系由单纯直观的“药病”对应走向了带有辨证思维特点的方证对应。这一辨证体系始于《汤液醪醴》,发展于仲景《伤寒杂病论》对后世影响深远。

1.1.1 从药病到方证始萌 有学者在梳理先秦文献时发现《山海经》中已经开始出现某药可以减轻某病痛的记录,开始试图建立起药与病的联系[2]。例如“有草焉……名曰无条,服之不瘿”与“有草焉……其本如藁本,名曰荀草,服之美人色”的记载。这种对应有其简单直观的特质,此时的记录尚不涉及四气五味,寒热温凉等中药学特色理论,对疾病的描述也相对单一。时至西汉《五十二病方》的完成,总结记录了西汉以来的医疗经验[3],相较于早期的记录,此时的方药已经简单的具有方药与病症的对应关系,虽然仍旧缺乏辨证体系的指导,但却标志着方证对应的萌芽。

1.1.2 方证对应的建立 时至东汉张仲景,作《伤寒杂病论》标志着方证对应关系的确立,这是一次诊疗思维认知的飞跃。全书行文陈列某证、有何表现、对应某方。将证从病中提炼萃取分化而出。例如:书中标题为“辨太阳病脉证并治”;而条文则多以:“太阳中风,阳浮而阴弱……桂枝汤主之”。方式行文;拉开了“方证对应”这种诊疗认知思维的大幕。此时节的“方证对应”带有着绝对的先进性;体现了有是证则用是方,无是证则去是药,证以方名,方随证转的基本特征[4]。这种诊疗思维认知的建构并非偶然,而是建立在《神农本草经》与《黄帝内经》两大理论基石上的思维跃迁[5]。书中在强调方证相应的同时,也蕴含药症的对应关系。而方的功效上已经超出了原有的单味药所对应的功效的累加。更难能可贵的是仲景将“辨证论治”这一灵动变化之法记录于条文,实践在临床,谆谆教导:观其脉证,知犯何逆,随证治之。

1.1.3 方证对应发展 盛唐国手孙思邈继承了仲景方证对应思想,在其所著《千金翼方》中主张:“方证同条,比类相附”。将《伤寒论》中条文重新分类,相类方列于相同部分,以便习者便于学习应用。期间《伤寒论》散轶于兵火,流失因更迭。直至明赵开美得遇沈明卿宋本伤寒才能够为人所知、为世所传,为清初大家柯琴发展“方证对应”奠定基础。柯琴在其伤寒论注中强调:“证以方名,方随证附”及“合此证即用此汤”形成了以方证为主,汇集六经,各以类从的研究方法。而徐灵胎则在此基础上又提出:“见证施治,与仲景之意无不吻合”在其著述《伤寒类方》中将仲景方分为12类,先出主方,再论主证后附类方与加减,标志着方证对应的进一步发展[6]。

1.2 方证对应是早期诊疗认知层次的飞跃

从方证对应的沿革源流发展上来看,符合人类思维认知不断深化的规律。而这种从简单、零散到复杂、系统的认知模型与思维体系建构,标志着中医对复杂临床现象与病理转归深刻的认识。

1.2.1 方证对应哺育中医临证思维 方证对应就其本质来说是一种临证诊疗的思维模型,标志着我国早期先贤早慧的认知深度与层级高度。以当时的物质条件与科技桎梏,是不允许先民们进行微观层次上的建构的。但是疾病的发生与发展又迫切地需要一种认知思维模型去解构复杂的临床症状与疾病转归。诚如仲景在《伤寒论》原序中所感慨:“感往昔之沦丧,伤恒夭之莫救”。于是“勤求古训,博采众方”而著《伤寒杂病论》。其目的是为解构复杂的现象,若“寻余所集,则思过半矣”。同时也必须指出,此时所建构的认知模型必然走向宏观且带有逻辑推演的特质。而在当时的条件下这种建构无疑是带有着绝对的先进性。通过机体所表现的症状揣度脏腑内在变化,推演邪气性质与机体盛衰状态,从而归纳总结来确定治疗的方法。这无疑是在当时条件下的最优策略,而也为事实所证明其可行性。这种思维模型指导着中医临证实践,哺育着后世医家思维的衍生发展[7]。

1.2.2 方证对应符合认知思维模型的建构与发展? 认知模型:人类在不断发展的历程中,无疑会面对各种各样的“新现象”,这就要求古人们能够解构新现象,来获得相对正确的认知。在进化的进程中,人们也会不断地面临新的问题与新的情境,需要我们给出答案与决策。为了能够对问题获得全面的认知,给出相对完备的方案,人类的思维自然而然的要经历从逻辑层面到物理实现层面的建构过程[7]。从而形成一套思维认知的体系,快速的解构现象,辨识真相,获得问题解决的方案与途径。这种认知思维模型是四维的,由要素,程序,结构和功能构成。

要素是一种客观存在,从本质或存在上回答是什么的问题,是事物或研究对象的基本构成,对应于伊隆·马克思(Elon Musk)所说的物理第一性原理和亚里士多德的第一性原理。“程序”同样是一种客观存在,从时间轴上回答要素如何建构或演进的问题,是事物的基本构成被动或主动地,在某种外在压力或内在动力下,进行自我生长或演进的过程。“结构”是基于要素和程序之间的客观事实,和功能要求,建构的最佳逻辑串联和外显方式,来自专家判断和共识,也即是我们所指的最佳实践;此外,它也可以是一般实践,是事物在空间上的基本构成,在客观规律的驱动下,按照一定时间序列进行安装组合而形成的一种形态结构,它的目标是实现功能,它的本质是要素和程序的有机排列组合。功能是每一个要素在程序不同的阶段以某种结构演绎时,所承担的任务或反应实现的性能,是思维认知模型要素演进生长的目标。从点状的知识与经验进而发展成为思维认知模型,这无疑是一次认知思维的跃迁。无论是在面对陌生的现象与情境时的解构和在面对功能期待时的建构,思维认知模型指导下的得出的认识与方案都是散在的、零碎的经验无法的指导下无法比拟的。而以证素与药味为要素,以证型与方剂为程序,以方证契合度为结构,最终用于解构复杂病理现象与转归途径。这是方证对应模型最终的功能。

1.3 现阶段方证对应所面临的困境与问题

1.3.1 方证对应与中医辨证论治体系 方证对应思维认知模型受限于当时物质条件与科技边缘,不可避免的带有逻辑推演和经验积累的“身影”。而随着时空的变迁,朝代的更迭,学术源流的发展,历代医家都将自己的经验注入模型。由此难免有意见相左之处,给初学者造成莫衷一是之感[8]。再者有学者梳理中医辨证理论时论及中医辨证带有模式推理的特质,不同模式下得出的结论往往是或然的,而非必然[9]。在此种情况下,如何提高诊断效能是学者们亟待解决的问题,也是提高临证水平的困境。

1.3.2 从方证对应内涵上去探讨 在现代医学不断推进的浪潮中,许多学者致力于发皇古义且锐意创新,开始了更深层次的思考[10]。为了增加临证效能,对方证对应内涵进行探讨。证的内涵到底该如何定位?是證机,是症状?还是特应证?对应的层次又该如何考量?是相关还是对应?是直接对应还是间接对应?是特定症状对应还是综合对应?还有学者对经方方证对应进行了归纳而提出了6大误区:只重局部,忽略整体;只重方证,忽略病机;只重体征,忽略脉诊;只重单方,忽略合方;只重经方忽略时方;只重方证,忽略药量[11]。而我们认为方证对应还有3组矛盾必须要深度思考、折中回答。一者是方证对应到底能够在多大的程度上实现的问题。众所周知人是具有差异性的个体,因于感邪性质、邪质轻重与体质因素的差异症状的表现有其繁杂性,这种繁杂性很难靠穷举法一一再现。这种穷举法在金元时期的某些著作可见一斑。力求将证素完备的记录却忽略了个体差异所带来的影响。再者如果按照方证中因证用药,那么会否破坏经方严谨效构关系与效量关系的问题呢。就像陆渊雷先生评价宋道援先生运用大青龙汤的误案。在陆先生眼中去了姜枣的大青龙汤既称为麻杏石甘汤加桂枝,抑或麻黄汤加石膏,诚非驴非马汤。陆渊雷先生此语虽重,却揭示了效构、效量与临证时节如何取舍的问题。这也是方证对应不可回避的问题。三者是证素间是否为平权关系,如果是平权关系那么一者否定一者的逻辑起点在哪里?如果不是又该如何定位证素权重呢?如伤寒论56条所述:“伤寒,不大便六七日……其小便清者知不在里,仍在表也……”条文之眼在于小便清,由小便清否定了前文所虑入里化热的可能,仍投以汗法治表。那么在此小便清的权重似乎要大于不大便五六日。但是顺着这种思路再去琢磨,小便清这一证素考量标准的权重一直重于都大便秘吗?这种范式可以外推吗?有没有条件的限制呢?如果有条件限制会是什么?这些条件是否与各系统相关?还是与辨证方法思维体系相关?这些都是方证对应需要进一步深思拷问,进而解决的问题。

1.3.3 从方证对学者认知影响的回溯考量 方证对应的提法便于初业医者快速步入经方体系,却也极易桎梏习者脚步产生“石化”现象。石化(Fossilization)这一概念由语言学借用。1972年larry Selinker在Interlanguage《中介语》中首先提出[12]。意指在语言学习中大部分习者都会停留于所学语言应用的初级阶段,难以深入进入高水平的应用阶段。其核心问题:是二语习得时,学习者是否能像母语者一样使用语言[13]。而形成核心问题的关键则与认知深度是无法分割的,近年来随着认知语言学和认知神经学的发展与交叉也都证明了:如果期望深入地掌握一门技艺,必须由表象范式进入核心范式。就语言学而言是语法认知的层次和语用认知水平;而对业医者来说则必须参破表象方可进入深层的认知,以期满足复杂多变的临床需求。方证对应的提法虽是初期捷径,却极易使习者落入一方对应一证,一方必对应一证的机械桎梏,从而石化了自己的临证思维。最终,临证变法深困于方则失其灵动;临床水平久囿于表而难有寸进。

2? 取法叶氏为骨;循证,数据为翼,解决临证效能困境

2.1 叶氏法证对应是解决现有困境的良策

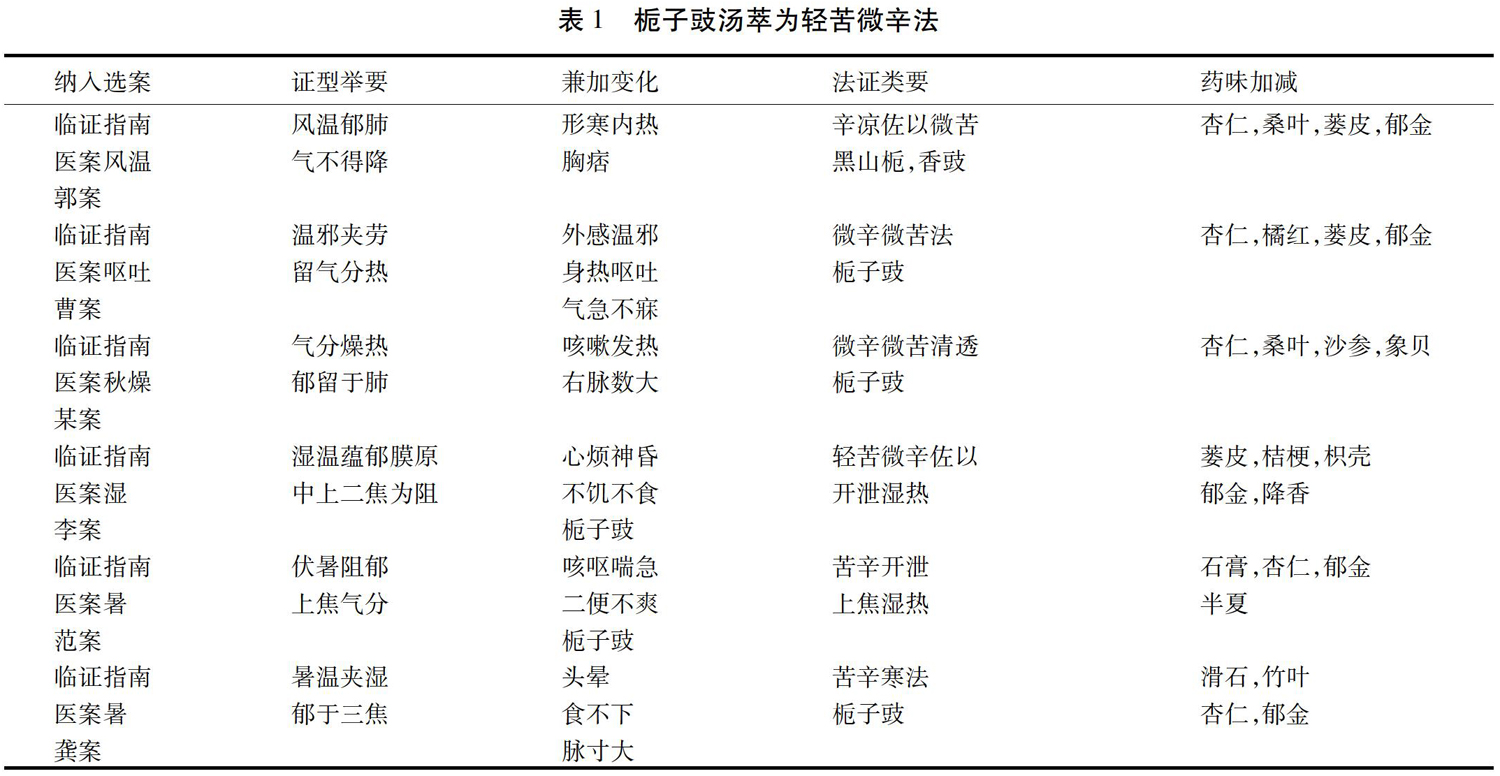

面对着清代江南诸多疫病与杂病的叶桂,对《伤寒杂病论》尤其推崇,称其为“仲景圣法”。然而叶氏的研究与治学却另辟蹊径,迥然与众。他没有循规蹈矩地注释伤寒,而是潜心研究其理论,并由方萃法而有验于临床。就如同仲景得《汤液经法》一样,叶氏并没有机械刻板的使用《伤寒论》原方,而是据证变通,因证化裁。冥冥暗合仲景勤求古训,博采众方之法。学界普遍认为叶氏《外感温热篇》有论无方,而临证指南医案却又散金碎玉难于提挈纲领、切中肯綮为学者所憾[14]。可是我们却不这样认为,正是这种无意识的割裂,恰巧给与了学者更大思考空间。有学者提出,面对多如牛毛的证素与浩如烟海的方剂必须“降维升阶”。首先需要提取,这是一个由复杂、无序的系统向相对清晰、局限的升阶过程。然后透过各要素的组合与各种辨证方法的组合形成非线性的矩阵;从而形成多核心,多维多阶的认知思维模型。这种思维模型既具备可操作性,又能够在升阶升维后使其具有解构复杂病理转归现象的兼容性[15]。而叶氏所论与医案的分离恰好符合这种要求。而叶氏所提出法的概念则又可堪破除初学者一方一证的执念;犹如禅宗所说“以手指月,月在浩空,而非指尖”之偈。若在传统方证对应的认知模型中探讨栀子豉湯,则必按循“其虚烦不得眠,心中懊恼,烦热,心中窒……但头汗出”而索其骥。这种范式在日本汉方学派上最为严重。徒然将一部灵动之法,剪去羽翼,带上紧箍,披上枷锁;失于转疟之机括,临证之变法。而在叶氏眼中,栀子豉已非是一方,而代表着一法。兹录一部分叶氏医案,以展现叶氏眼中由栀子豉汤萃为轻苦微辛法见表1。

这种机法相合的临证之法恰好符合降维升阶的要求,有利于更便于解构临床复杂现象的模型建立。辨证着眼尽皆根于一郁字、据证立法、因法择药。

2.2 以循证思想、数据挖掘方法,羽翼临证思维模型

循证医学诞生于20世纪90年代,是一门新兴的临床交叉基础学科,是流行病学对证据分级再评价的具体应用,被誉为21世纪的医学。David Stacktt将其定义为审慎、准确和明智的采取现阶段所能获得的最佳临床证据,结合医师个人经验与临床技能,参考患者的权益和期望做出的最佳临床决策[16]。而这种循证医学的思维模式恰好可以用于解决方证对应模式所面临的低效能困境与问题。在面临着众多医家阐发各自观点,相互争鸣的同时,用循证的思维去拆分变异,厘清目前所掌握的证据,并将证据分级以期获得更加恰当的决策,符合目前提高临床治疗效果发展精准医疗的要求。同时我们也应该清醒的认识到这种相互契合,是一定程度上的契合,而不能完全生搬硬套,削足适履。而这种契合的难度之大也可见一斑。首先中西医名称的非标准化,就往往带来信息难以汇通的难题。再者对于评级标准的不同,可加大了循证医学体系契合叶氏法证相参模型的难度[17]。近年来人工智能的兴起,恰恰让这一难题成为可能攀上的“珠峰”。有学者在理论与实践都做出了大胆的尝试[18]。然而这些则大多限于伤寒与方证对应,忽略了叶氏所提法证。

作为经常翻阅叶氏医案的叶氏门人,既要重视医案文献的经验,又无可避免地需要面对现代的临床与科技现实所带来的冲击与机遇,我们需要尽可能地纯粹从传统的角度来认识问题,就又不可避免的被现代语义环境与现代科技实际的所考问与思量。当我们从现代的角度来审视过去文献中记载的问题时,对撞与对接,就会自然而然的产生,这是一个实际的,却又无法回避的问题[19]。

而对于现代所带来的冲击与碰撞,我们又必须保持着开放的胸襟与平和的态度[19]。以叶氏法证思想为骨,循证思维与数据挖掘为翼;临证思维模式矩阵的探索,就是一次提高临证效能的实践与古今接轨的尝试。

参考文献

[1] 乔树洲,张印,张俊修,等.方证对应的思考与展望[J].中医药信息,2014,31(1):6-7.

[2]练晓琪,纪晓建.《山海经》对古代中医学著作影响管窥[J].内蒙古中医药,2012,31(9):130-131.

[3]徐阳子,汤玲玲,朱敏,等.《五十二病方》中的中医美容学内容研究[J].中医药临床杂志,2014,26(7):735-737.

[4]梁华,兰辛键,李奇玮,等.浅谈方证关系源流及其现代研究概略[J].中医药学报,2016,44(5):8-10.

[5]黄雄杰.基于《神农本草经》探讨经方方证对应下对症用药.[D].北京:北京中医药大学,2011.

[6]周雪梅,陈雪功,董昌武.论方证辨证的形成源流和运用特点[J].北京中医药大学学报,2013,36(3):153-155.

[7]王阶.方证对应与方证标准规范探讨[J].中医杂志,2002,43(7):489-491.

[8]王阶,熊兴江,何庆勇,等.方证对应内涵及原则探讨[J].中医杂志,2009,50(3):197-199.

[9]陆永辉,黄毅.王居易教授针灸经络辨证论治诊疗体系与学术思想探析[J].世界中医药,2017,12(3):610-613.

[10] 熊兴江,王阶,王师菡,等.方证对应理论研究概况[J].中华中医药杂志,2009,24(12):1624-1626.

[11]鲍艳举,花宝金.经方方证对应的六大误区[J].中西医结合学报,2012,10(12):1363-1370.

[12]付艳丽.二语习得中语言石化现象的原因及对策分析[J].科技风,2014,27(20):229.

[13]谭春.二语习得石化研究:概念、成因与方法——简评《第二语言习得石化研究》[J].外国语文,2014,30(5):169-173.

[14]张文选.再论温病方治疗杂病——兼论温病方症与辨温病方症的临床意義[J].北京中医药大学学报,2004,27(6):7-10.

[15]王阶,汤艳莉,何庆勇,等.方证对应在中医辨证体系构建中的思考[J].中华中医药杂志,2009,24(7):837-839.

[16]历彦美.循证医学原理在药房管理中的应用探讨[J].中国药物经济学,2013,8(2):599-600.

[17]周训蓉.循证医学思维在“方证对应”研究中的思考[J].中国中医药信息杂志,2007,14(6):4-5.

[18]孟庆波,尹怡欣,张德政,等.基于数据包络分析法的中医证候量化辨证分型研究[J].中国中药杂志,2013,38(10):1631-1642.

[19]邢玉瑞.正视问题,开放包容,继承创新——论中医学的发展问题(一)[J].浙江中医药大学学报,2007,31(4):405-407.

(2019-04-20收稿 责任编辑:张雄杰)

基金项目:国家中医药管理局第四批中医基础优秀人才资助项目(国中医药人教发[2017]24号)

作者简介:蒋啸(1986.08—),男,硕士研究生在读,助教,研究方向:中医临床基础温病学,E-mail:2544089551@qq.com

通信姓名:郑旭锐(1976.12—),女,博士,教授,陕西中医药大学温病教研室主任,研究方向:中医临床温病学,E-mail:64710150@qq.com

- 档案信息公开对公共危机事件处理影响的综述

- 高校图书馆青年馆员的职业焦虑及应对

- 浅析现代图书馆服务模式创新研究

- 大数据背景下档案管理面临的问题及对策研究

- 干部人事档案管理的几点思考

- 大数据时代图书馆个性化服务读者隐私保护的思考

- 事业单位档案管理工作优化途径探索

- 医院档案管理部门搬迁后的若干问题和对策

- 关于体校运动员档案管理的几点探讨

- 试论加强公共图书馆服务功能建设

- 大数据环境下图书馆的发展

- 事业单位档案资料管理的优化措施分析

- 提高县级图书馆读者服务质量的途径

- 论医院档案管理中的档案信息化建设

- 试论环境监测档案的管理与利用

- 公共图书馆少儿阅读推广障碍及对策分析

- 图书情报与资料一体化建设问题研究

- 档案信息化管理途径探究

- 论采取有效策略以提升中学图书管理工作效率

- 关于电子文件档案管理现状的思考

- 人事档案材料的收集与整理探讨

- 项目设计文件与网络设计流程及设计档案管理之浅析

- 浅谈图书馆服务区家具摆设

- 关于医院档案规范化管理的分析和思考

- 公共图书馆儿童阅读推广活动策略

- know of sb/sth

- know perfectly well

- knows

- know sb by sight

- know sth by heart

- know sth inside and out

- know sth inside (and) out

- know sth inside out

- know the ropes

- know-the-ropes

- know what sb means

- know what you are talking about

- know what you're doing

- know your own mind

- know your stuff

- know²

- know¹

- knuckle

- knuckled

- knuckle down

- knuckles

- knucklesome

- knuckle under

- knuckle²

- knuckle¹

- 诞倨

- 诞傲

- 诞僻

- 诞发

- 诞受

- 诞告

- 诞命

- 诞喜

- 诞圣

- 诞圣节

- 诞基

- 诞妄

- 诞妄不经

- 诞妄欺诈

- 诞姿

- 诞孕

- 诞宕狂放不羁

- 诞将

- 诞布

- 诞幻

- 诞幻不经

- 诞庆

- 诞序

- 诞应

- 诞弥