贾喻博

摘 要:东晋顾恺之的《画云台山记》属于山水画创作的构思性文本。在文献的描述中,对自然界中的光影变化有着具体的描述。中国古代山水画对于光线的表现往往较为模糊,笔墨趣味与气势韵律似乎更具表达优势,以至于在后来概念的理解构建中,自然界中的光影状态似乎与中国山水画的表达内容关系不大。文章通过对于分析顾恺之的《画云台山记》,结合中国古代绘画实践与理论中对于自然界中光影现象的表达例子,进而探索光影表现在山水画中的参与,进一步理解中国山水画艺术对于客观物象的理解与提纳过程。

关键词:顾恺之;《画云台山记》;光影;山水画

一、《画云台山记》中对于自然光影的描述

“山有面则背向有影。可令庆云西而吐于东方。清天中,凡天及水色尽用空青,竟素上下以暎日。”

《画云台山记》开篇便提出“山有面则背向有影”,陈述出太阳光线照射山体而产生的自然光影状态,即向阳的一面受日光直射,因而其背向产生阴影而成为暗面,进而平面的山成为立体的山。庆云应该同属于画面中对于天空描绘的设计。《瑞应图》称景云“一曰庆云,非气非烟,五色氤氲”。彩色的云也可能是在暗示云气在天光映照下而变得五光十色的自然场景。空青为一种绘画颜料,竟素指整个画。此句即要让整个画面染涂空青,进而使水天相接,相互辉映。这种接近于色彩渲染的表现方式,似乎也是为了表现出日光映射下水天合一的自然环境状态。

王伯敏认为“背向有影”是对日光照射及其所产生效果的观察反映,但其指出中国古代画家的观察方法与着眼点并不在这方面,更多的是对气势以及灵趣的关注与传达。如宋代宗炳《画山水序》以及旧题梁代萧绎《山水松石格》中对山水明暗的说法,只是阐明“阴阳”或“浓淡”。王伯敏从山水画表现的着眼点以及其内容的切入角度出发,认为《画云台山记》中对于光影的描述仍然隶属于一种表面上的视觉认知,并且其与山水画的表现方式与表达内容并无太大关系。围绕这种观点,薛永年也认为画中的山水在相当长的时期内,其表现内容并不是实有空间景观的复现,而是艺术创作者的心中之物。至于客观世界中幻变不定的光与色,要么根本就不予表现,要么就画成假定的颜色,安排符合需要的光源。

对于“下为涧,物影皆倒”的解释多有不同,侗瘘认为“物影皆倒”是指要把上端石壁间的草木枝叶画成倒悬之状,进而加强画面构成的丰富性。但简单地将“物景”简化为石壁间的树枝草叶则有失全面。马采则认为“景”应通“影”,即意为在水中描绘倒影,这正和开卷的“竟素上下以暎日”形成呼应。

郭因认为顾恺之对于“山有面则背向有影”以及“下为涧,物影皆倒”的提出,是源于其对形似的要求。郭因认为《画云台山记》是对如何精思妙裁地置陈布势,如何运用技巧,包括如何注意自然界的明暗关系以及如何使用色彩而精心设计的一个样本。郭因基于顾恺之形神论体系的参考,把在《画云台山记》中对于山光云影的画面描述归纳为生发神韵的写形基础。其在一定程度上强调了顾恺之在山水构思过程中对于自然界光影状态的考量。但单纯地将光影表达归结于写形动机,并不能完全解释光影表现与山水画表达语言之间的承接关系。如在更追求笔意与墨彩渲染的山水画中,写形性一定程度被消减,那么其是否一定与客观自然状态丧失联系?

针对《画云台山记》对于自然光影的描述,俞剑华认为这篇文章,虽不是专论画法,但可窥见古人画法的地方颇多,且与后世的山水画法很不同。例如:“山有面则背向有影”注意光线阴影以求立体感;“清天中,凡天及水色尽用空青,竟素上下以暎日”则为天光水色的设色;“下为涧,物景皆倒”则是画水中倒影。俞剑华认为以上这些画法,应属于初期山水画的画法,并且这些画法在某种程度上与西洋画的画法保持一致。只是后来随着山水画的演变,日光、阴影、天青水绿以及水中倒影,除在青绿山水中还有所保存外,至于在浅绛水墨山水中,就逐步消失。俞剑华将山水画中对光影的表现意识归纳为山水画在发展过程中的风格断代,进而否定了后世山水画在归纳自然的过程中对于光影环境的提取。

又如在古代画论中,以南朝刘宋时期宗炳的《画山水序》与北宋郭熙的《林泉高致》为例,两者分别属于山水画发展的不同历史阶段。前者从属于南方山水画艺术的肇始时期,后者归于山水画发展的成熟期。《林泉高致》在山水训中指出:“日到处明,日不到处晦,山因日影之常形也。明晦不分焉,故曰无日影。”其意图诠释一种互补对应关系,即明晦变化对于山形表现的重要作用。这显然是对光影元素的强调,与此同时,文中也将“日影”纳入到操作要求的范畴之中。北宋时期的山水画逐步走向成熟,尤其在笔墨领域具有较大发展。其在唐代勾斫的基础之上优化了用笔,又在五代山水的框架内发展了墨法的要领。繁复的皴法更易表现山体树石的质体与厚度,而在渲染基础上进一部发展的水墨技巧更有利于表现天光云影的变化之态。在这样一个山水画笔墨技法的大成熟时期,作为总结性理论成果的《林泉高致》又提出对于日影以及光影明晦的強调,这应该是将画面中的光影表现纳入到了笔墨要求的范畴之内,即要求通过笔墨的构建来完成画面中对于客观自然状态的塑造。而在《画山水序》中对于画面建构的陈述,似乎又从“写貌性”的角度暗示出古代山水画在发展初期对于自然世界的归纳方式。比如文中提到“况乎身所盘桓,目所绸缪,以形写形,以色貌色也”,这似乎是在强调如实表现自然景观的重要性。又如“竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥”,表现出一种透视概念下的操作理念。

中国古代山水画虽然往往对自然光影的描绘较为模糊。但《画云台山记》确实又以构思性的口吻对客观世界的光影明晦有着清晰的陈述。若宏观地观察顾恺之所在的时代走向,我们可以发现魏晋以及六朝时期,在佛教艺术东来并逐渐影响汉地之时,山水画也伴随着山水诗的流行而在中国南方逐步崛起,且在其中多以通学玄学的士大夫为主,进而修心玄学、游憩自然山林成为当时文士的一大风尚。而佛教艺术中所裹挟的凹凸画法以及犍陀罗风格对中国绘画的发展也产生了巨大的影响。追求立体感与真实感的绘画技法与中国汉地传统笔意性的平面线描相结合,进而对之后隋唐以及后世中国绘画的笔形关系与色彩渲染产生了重要的影响。

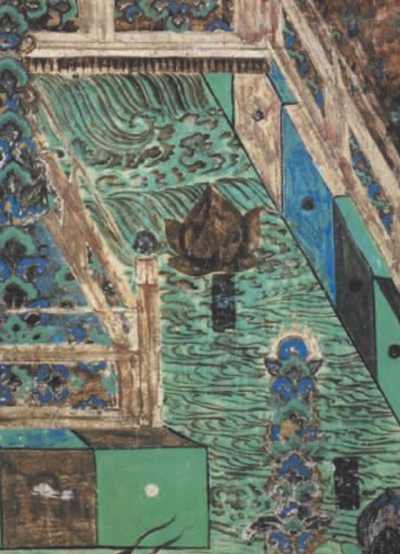

二、中国古代绘画实践中对于自然光影的表达

以敦煌壁画中的山水画为例,在绘制有山水画为背景的壁画中,有些对自然环境的描绘已经反映出对于客观光影较高的概括能力。赵声良在对唐代敦煌壁画的风格梳理中指出:莫高窟盛唐第172窟中,东壁的《文殊变》中通过对三条河流以及近景水面的渲涂,进而展现出水光反射的光影效果,令人称奇。其三条河流由远及近逐渐汇聚,并且在近景处形成一支强大的水流。水面波浪起伏不定,为加强这种水势腾跃的效果,绘者运用色墨进行渲染,以强调水流的动势以及水浪颠伏的层次。值得注意的是,绘者对于近景水浪的色彩描绘并非以莫高窟中较为普遍的平面装饰性语言加以概括,而是在渲涂的过程中更加注重水光折射的光影效果。图中水面由远方流向近处,色彩随之由浓转淡,且在近景的水浪起伏中,绘者先以色墨染涂波浪起伏的转承之处,而将水流向下的荡漾之处留有余地。进而在形成色彩对比的同时,也在视觉上给人一种水波荡漾、光影律动的审美感受。这种运用渲染技巧对水流波动进行的光色表现与简单的平面装饰规则有着较大的差别。如在莫高窟初唐第321窟北壁中对于水流的描绘,其表现为一种平面的线性构成,这可能是对汉地传统勾勒成法的保持。在画面中,其更多重视的是对线条穿插与走势所组成的平面关系。又如在莫高窟盛唐第172窟南壁中对于岩间河流的描绘,绘者以线条勾勒来框定河水的动势与走向,同时运用大笔的色彩涂在水面起伏的凸出之处,进而强调一种水光波动的映射效果。在表现中,其色彩描绘有浓有淡,似乎是对光色强弱的暗示。而图中对于河道两边土台的表现更趋于立体感,绘者似乎运用色墨结合的方式进行渲染。且在土台的凹陷处多加积染,凸出部则留以寡淡,这显然是对凹凸绘风的实践。其目的是为了表现出所绘物质的质感与体积,同时也是对物体受外界光线照射下的间接状态描绘。而顾恺之在《画云台山记》中对于立体之山的表述则与172窟南壁中对于土台的表现多有共通之处。

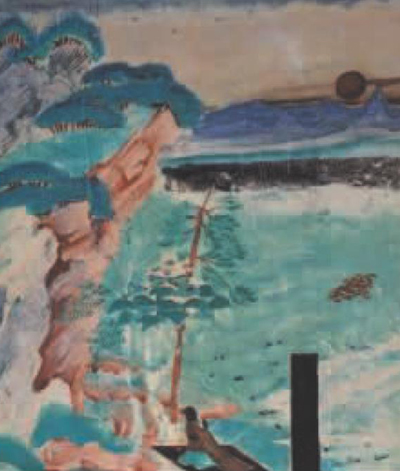

在莫高窟盛唐第148窟西壁中对于山水画背景天空的描绘独具特色,其用色度较为明亮的赭水渲染天际,且绘者在运用色彩的过程中更加注意浓淡对比,这种浓淡变化加之色彩上的指向性,进而阐述出一种受日光照射下天光云影的自然状态。其运用色彩的涂抹,来暗示日光挥洒天际的景色。所以,图中虽无具体描绘出太阳的形象,但日光普照的感受却十分强烈,而这与《画云台山记》中对于“竟素上下以暎日”的表现效果设计颇有相似之处。这种对于客观自然的理解与表现显然与装饰性的图案描绘完全不同。因为它在表现上更加基于对客观现实的观察理解,而并非运用简单装饰性的图像分割来构建画面的丰富性。如在莫高窟晚唐第17窟北壁中对于山水画远景天空的描绘,图中天空由多个层次构成,顶部绘以规则性的卷云,其分布、组合以及数量都具有一定的规律性。之后下一层则用不同颜色的线条加以划分,而这种表达又体现出一种汉地固有的平面性笔意。总体而言,17窟北壁山水画对于天空的描绘仍采用装饰性的设计排列,这显然与148窟西壁山水画对于天空的表现不同。又如在莫高窟第320窟北壁的山水图中,在该图远景天空的右下方出现了对于太阳的直接描绘。这比“竟素上下以暎日”的间接光影描绘更进一步,直接将太阳的图示元素表现在天光之中,进而完善画中对于客观自然世界的构建。图中以重色涂染太阳,以淡赭渲染天空,以显示太阳在天空中的映射效果。值得一提的是,绘者将太阳的位置安排在天空中偏下的角落,似乎是在暗示一种日出或日落时的自然场景,且绘者用重色线条横描于太阳之后,似乎是对光线与云层的概括性表达。在色彩表现的浓淡变化上,太阳为最重,其次为描绘于太阳后的色线,最后则是用明亮淡色渲染下的天空。这样的层次安排显然不是绘者的无意识涂抹,而是为了表现出客观自然世界中光影不断变化的动态场景。

随东传佛教艺术而来的绘画技法可能在一定程度上进入汉地,而东晋顾恺之在《画云台山记》中对于天光水色与立体之山等描述设计也与敦煌壁画中一些背景山水的表现较为吻合。如就山体的立体感而言,在莫高窟早期山体造型中存在运用颜色进行层层刷染的方式,刷涂中的每一层次代表山的一面,進而塑造出山的体积与结构,同时也是一种对光线映射山体后,所呈现出迎光与背光两面状态的描绘暗示。但在将西域绘风与中国山水画艺术的发展相联系的同时,仍然不能忽略在中国南方山水画的崛起过程中,其对于自然世界的归纳本身就保持着一定客观性。就艺术创作主体而言,大量拥有丰富山林经验的高士对自然世界的认知不会仅仅停留在形式与表象的层面。玄学兴起后,南方的知识分子在精神诉求上更加倾向于归隐山林,进而影响到其生活方式的变化。游览、居住于自然山川之中,这使其对自然的观察变得完整与深入。

三、结语

在中国山水画艺术的笔墨语境以及形式元素逐步充备的进程中,对于山水画取构自然过程中的客观性认知逐渐走向收缩,以至于将光影表现排除到笔墨所表达的范畴之外。又如在文人画兴起后,文人山水画在内质的表达上更具抒情性,而其“写貌性”走向收缩,进而绘画中的光影表达似乎无从提起。但在形式上的抽提只是笔墨语言的变化,不能由此否定在一个相当长的时期内,山水画创作与自然元素直接与间接的各种联系。在山水画艺术发展的初期,西来的凹凸画特色与犍陀罗程式在表象层面给予了中原传统笔形关系与色彩渲染的新内涵。与此同时,南方山水画的发展随着士人的深入自然而更具客观性,进而在后世山水画的发展中,对于光影环境的表现逐渐作为师造化体系中的一部分而被纳入到笔墨表达的范畴之内,如画面中的阴阳浓淡、皴染疏密等。

参考文献:

[1]俞剑华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,2014.

[2]马采.顾恺之《画云台山记》校释[J].中山大学学报,1979(6).

[3]王伯敏.山水画纵横谈[J].科教文汇,2018(1).

[4]王伯敏.中国绘画通史[M].北京:生活.读书.新知三联书店,2008.

[5]郭因.中国古典绘画美学思想从萌芽到成形[J].安徽师大学报,1980(3).

[6]张彦远.历代名画记[M].北京:人民美术出版社,1963.

[7]赵声良.从敦煌壁画看唐代青绿山水[J].故宫博物院院刊,2018(5).

作者单位:

陕西师范大学

- 少数民族地区初中英语课堂教学存在的问题及对策研究

- 核心素养理念下初中英语听说教学实践探讨

- 核心素养背景下的高中英语教学新视角

- 构建主义角度探索大学英语语言教学

- 谈引进版英语教材在中职学校的使用

- 在初中英语阅读课中培养预测微技能的实践初探

- 网络文化对高校思政工作实效性产生的影响探讨

- 互联网+背景下中职电子商务实践教学模式的创新研究

- 高校美术教育对大学生艺术素质的培养探究

- 边疆少数民族地区城区高中教师课堂教学调查研究

- 手机APP在高职英语口语教学中的应用研究

- 师幼互动质量提升的实践研究

- 社区管理与服务(早期教育指导与服务)人才培养探析

- 《信息论》课程中实践教学案例的设计

- 生物化学对玉米种植的影响

- 创建“一流高职”战略背景下高职商务英语专业国际化发展路径

- 基于岗位需求的高职物流管理专业实践教学改革

- “知识快速更新”背景下的学生评价机制研究

- 《财政与金融》课程教学改革探索与实践

- 促进中职电子商务专业校企合作的策略研究

- 试述生命态度与危机求助的关系

- “大思政”育人理念下独立学院应用型人才培养的途径研究

- 高等体育院系创新创业教育体系构建研究

- 城市国际化背景下高等教育国际化的发展研究

- Moodle教学平台数据转换研究

- portˌfolio career

- pos

- po's

- posable

- pose

- pose as

- pose a threat

- posed

- poser

- poses

- pose²

- pose¹

- posh

- posher

- poshes

- poshest

- poshly

- poshness

- poshnesses

- posies

- posing

- posingly

- position

- position audit

- positionaudit

- 压尺

- 压尾

- 压尾儿

- 压岁书

- 压岁包

- 压岁盘

- 压岁钱

- 压床板

- 压库

- 压延

- 压强

- 压得喘不过气来

- 压息

- 压悠

- 压惊

- 压成薄片的熟铁

- 压抑

- 压抑、郁闷,不高兴

- 压抑委屈

- 压抑沉沦

- 压抑郁结

- 压抑郁闷,很少欢乐

- 压担子

- 压按

- 压挤擦洗