李冬华

摘 要:数学基本思想是“四基”之一,然而在实际教学中,经常可以看到一些教师忽略了数学基本思想的渗透,这样会影响学生数学核心素养的提升。教师在教学过程中要结合教学内容恰当地渗透数学思想。低年级学生以形象思维为主,数形结合有利于学生理解知识,厘清知识的来龙去脉。转化思想可以贯穿于整个小学阶段的图形教学中。而建立数学模型,有利于知识的归纳整理和思维能力的提升。

关键词:渗透;数学思想;核心素养

《义务教育数学课程标准(2011年版)》在课程总目标中提到“四基”即:基本知识、基本技能、基本思想、基本活动经验。基本思想就是“四基”之一,可见数学基本思想是多么重要。在实际的教学中,经常可以看见一些教师为了应试只注重基本知识和基本技能的教学,忽略了数学基本思想的渗透。这样相当于忽略了数学的本质,对学生的数学核心素养的提升将会有很大的影响。在教学中如何渗透数学基本思想呢?现谈谈我的一些做法。

一、数形结合思想

低年级学生活泼、好动,以形象思维为主,因此在低年级的课堂教学渗透数学结合的思想,不仅能提高学生的思维能力,而且能更好地帮助学生理解知识,厘清知识的来龙去脉。如教学人教版二年级上册中的“进位加法笔算”。

(一)延续情境,提出问题

1.呈现主题图和上一节课同学们提出的问题:二(1)班和二(3)班一共有多少名学生?

2.提问:解决这个问题,需要知道什么信息?(二1班35人,二3班37人)

3.提问:怎样列式?

板书: 35+37=?

(二)数形结合,理解算理

1.想一想,摆一摆

提问:你想用什么办法算出得数?

预设:摆小棒、竖式计算……

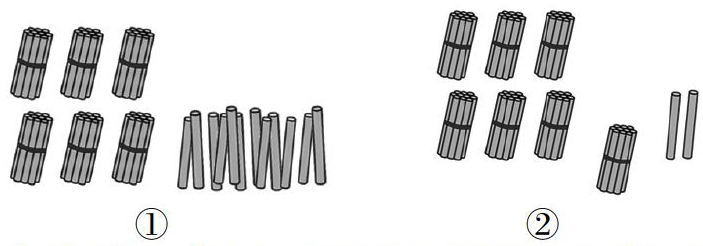

引导学生自主摆小棒,汇报摆法。预设学生的情况有:

……

提问:哪种摆法能让人一眼就能看出结果是72根?说说理由。

小结:第②摆法,满十根捆成一捆,容易看出一个十。

2.写一写,说一说

提问:你能把摆小棒的过程用竖式记录下来吗?

学生尝试用竖式计算。

【设计意图:把数与形连通起来,通过数形结合,帮助学生理解算理。】

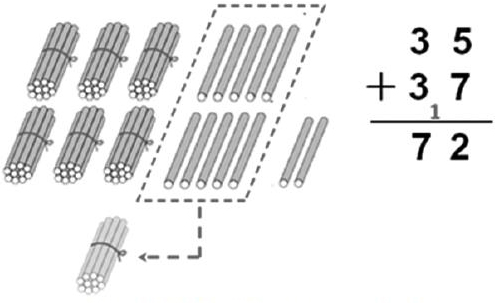

(1)教师引导结合黑板上小棒图理解算理和算法:

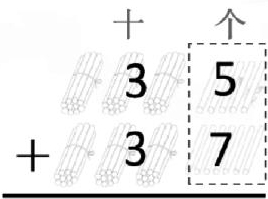

①摆的时候整捆的和整捆的对齐,单根的和单根的对齐,在竖式里就是相同数位对齐。

②先把5根和7根合起来,得12根,满10根捆成一捆 ,还剩两根。在竖式中也就是先算个位5加7得12,向十位进一,个位上写2。这个1叫进位1,要写小一点,写在十位的右下角。

③算三捆加三捆加1捆,在竖式中就是再算十位的三加三加进位一得7,在十位上写7。

所以35+37=72

(2)对应课件中的小棒图,请学生说竖式计算过程。

(3)同桌说竖式的计算过程。

【设计意图:结合小棒图有序地呈现“35+37”的豎式计算过程,特别是动态显示突出单根相加满10根,把10根捆成1捆的过程,通过数形结合进一步理解进位的道理。】

二、转化思想

转化思想可以贯穿于整个小学阶段的图形教学中。这一类型的课只要上好第一节的种子课,触类旁通,就知道这一类型的课怎样上了。现就以人教版“平行四边形的面积”为例,谈谈转化思想在教学中的运用。平行四边形的面积是人教版五上“多边形的面积”这一单元的一节起始课,上好平行四边形的面积这节课,后面三角形的面积,梯形的面积以及六年级圆的面积和圆柱的体积,都可以用转化思想,通过把新图形转化成以前学过的图形,从而推导出计算公式。

教学片段:

1.用数方格的方法计算面积

师:同学们想一想我们可以怎样知道这两个花坛的面积?学生回忆。(数方格、用公式计算)

师:请同学们打开数学书P80,请大家数一数画在方格纸上的两个花坛的面积,并填写表格。

(1)学生填表。

(2)指名汇报填表情况。

(3)观察表中数据,你发现了什么?

生:我发现长方形的面积=长×宽,平行四边形的面积=底×高。

(4)猜想:是不是所有的平行四边形的面积都可以用底×高这个方法计算面积呢?你有什么办法证明?

2.动手操作,验证猜想

(1)动手操作,转化图形。

请小组长拿出信封中的学具(平行四边形,剪刀),四人小组一起研究。

(2)汇报交流。

请一小组在实物投影上演示并汇报。

生1:把平行四边形沿着高剪开,得到一个三角形,把这个三角形平移后拼在另一边,得到一个长方形。

生2:我们发现长方形的面积和平行四边形的面积相等。

生3:我发现长方形的长与平行四边形的底相等,这个长方形的宽与平行四边形的高相等,

因为长方形的面积=长×宽,

所以平行四边的面积=底×高

(3)教师再用课件展示转化过程。

板书:平行四边形的面积=底×高,

S=ab

(4)全体学生闭上眼睛,边回忆边说转化过程。

(5)教师小结:

正像同学们所发现的,我们把一个平行四边形转化成为一个学过的长方形,它的面积与原来的平行四边形面积相等。这个长方形的长与平行四边形的底相等,这个长方形的宽与平行四边形的高相等,因为长方形的面积=长×宽,所以平行四边形的面积=底×高。我们通过剪—平移—拼的方法,把平行四边形转化成我们学过的长方形,这种转化的思想在今后的学习中还会大量用到。

三、模型思想

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:在数学课程中,应当注重发展学生的推理能力和模型思想,模型思想的建立是学生体会和理解数学与外部世界联系的基本途径。建立和求解模型的过程包括:从现实生活或具体情境中抽象出数学问题,用数学符号建立方程、不等式、函数等表示数学问题中的数量关系和变化规律,求出结果并讨论结果的意义。这些内容的学习有助于学生初步形成模型思想。

如教学人教版六年级上册的“工程问题”。

教学片段:

(一)阅读与理解

1.出示情境图

这条道路,如果我们一队单独修,10天能修完。如果我们二队单独修,18天才能修完。如果两队合修,多少天能修完?

师:你知道哪些信息?求什么问题?

2.质疑

师:读完题后,有什么疑问吗?

生:题目没有告诉总长,不能求出问题。

师:有什么办法解决?

生:假设总长。

师:你想假设道路的总长是多少?(30米,60米,90米……),为什么选这些数?

(二)分析与解答

1.小组学习。请同学们用你们假设的道路总长度解决问题。

2.小组汇报:

组1:假设道路总长30米。

30÷(30÷10+30÷15)

=30÷5

=6(天)

组2:假设道路总长60米。

60÷(60÷10+60÷15)

=60÷10

=6(天)

组3:假设道路总长90米。

90÷(90÷10+90÷15)

=90÷15

=6(天)

3.学生提出疑问

师:看到各组的解答,有疑问吗?

生:为什么总长不同,而合修的天数都是6?

4.小组学习:画一画,说一说

一队、二队每天修的米数分别占全长的几分之几?两队每天合修的米数又占全长的几分之几?

5.小组汇报

x

组3:如果假设其他长度还是这样吗?你发现了什么?

这时一个学生说,既然这样,我们就可以把道路长度看作单位“1”。把道路的长度假设为1更简便。

(三)巩固练习

2.书上的做一做

(四)对比归纳,建立模型

师:请同学们看,我们今天学习的所有的题目,列式有什么共同点?

生1:都有总量,都用总量除以……

生2:总量可以叫工作总量。

生3:都要求工作效率。

师:什么是工作效率?

生4:我发现这些题目都是用工作总量÷工作效率=工作时间

在学生纷纷发言后,最后总结得出模型:工作总量÷工作效率=工作时间。

总之,还有很多的数学思想,如符号化思想、假设思想、极限思想等,我们在教学中要择时择机加以渗透,以提升学生的数学核心素养。

参考文献:

王永春.小学数学核心素养教学論[M].华东师范大学出版社,2018.

编辑 冯志强

- 为儿童创造美好的阅读体验

- 基于阅读圈的英语绘本教学实践

- 聚焦故事情节的英语阅读教学实践

- 增强阅读体验 促进深度学习

- 运用全息思维优化概念教学

- 数学课堂“领学制”的实践探索

- 神话类文本的价值及其教学策略

- 非线性微课程:课外经典阅读教学的新方向

- 2020年《江苏教育》(小学教学)“专题”栏目征集选题

- 欢迎订阅《江苏教育》(小学教学)

- 打开儿童生活的可能

- 用游戏化教学改变数学课堂

- 具身认知视野下的数学游戏化学习

- 情境认知观照下的数学游戏化学习

- 小学数学游戏化学习的内涵、特质与原理

- 数学游戏化学习进阶的实践探索

- 赋能:走向未来的阳光儿童教育

- 实验田:见证儿童自然“生长”的发生

- 传承古书院文化 造就新时代教育

- 弘扬书院精神 提升学校品质

- 承教育之文脉 扬书院之精神

- 东林小学:在历史的润泽中重构

- 学以成人:书院传统的当代意义

- 传统书院与当代学校

- 追求完整的语文要素设计观

- midcap

- midday

- midday meal

- middays

- midder

- middest

- middle

- middle-age

- middle age

- middleage

- middle-aged

- middleaged

- middle aged

- middle-agedly

- middle-agedness

- middle-agednesses

- middle-ageing

- middle-agers

- middle ages

- middle-age spread

- middle class

- middle-class

- middleclass

- middle-classdom

- middle-classes'

- 特至

- 特色

- 特色家庭

- 特色店

- 特色旅游

- 特色服务

- 特色菜

- 特色蔬菜

- 特艺

- 特菜

- 特藏

- 特藏目录

- 特行

- 特补

- 特表

- 特表句

- 特见

- 特警

- 特训

- 特许

- 特许经营

- 特识

- 特诊

- 特试企业

- 特豚