朱国阳

摘 要:快速有效提高学生完成技术动作的速度和稳定性是“半场来回运球上篮”项目教学的重点。本研究运用分层教学模式原理,设计和实施“半场来回运球上篮”的教学策略,发现在初始成绩无差异条件下,分层教学的效果优于传统教学方式,特别是在运动技术学习阶段效果显著。

关键词:篮球;运球上篮;分层教学;实践研究

中图分类号:G633.96 文献标识码:A 文章编号:1005-2410(2014)02-0031-02

一、半场来回运球上篮技术分析

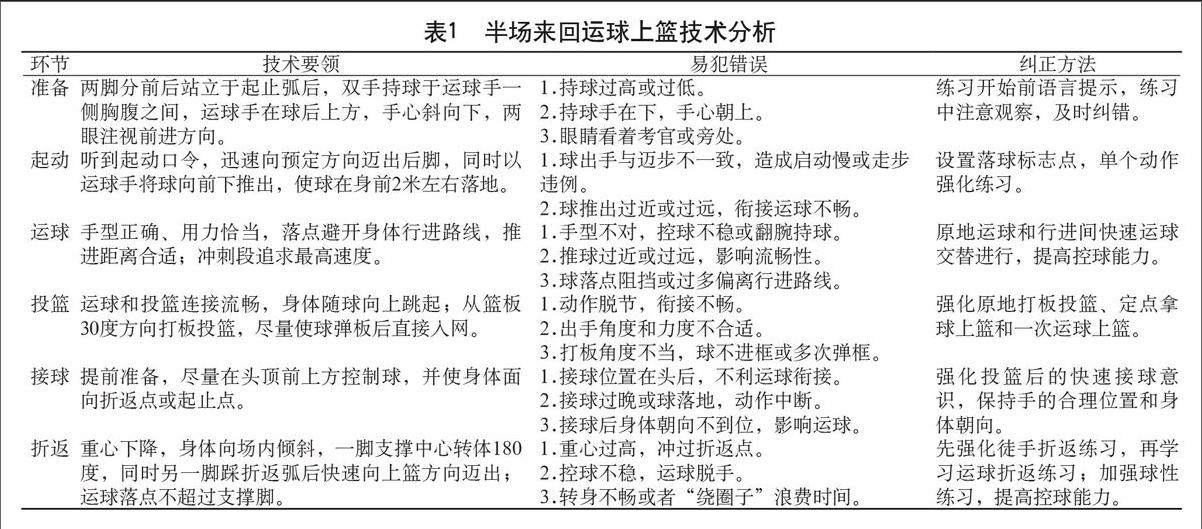

“半场来回运球上篮”测试的基本过程为:考生从起点运球,到达篮下投篮,投中后运球至另一侧,一脚踏中线与边线的折返点后,往回运球上篮,投中后运球回到起点。其动作规格为单手向前运球,运球时不得走步、滚球跑、推球跑。整个过程可分为准备、起动、运球、投篮、投篮后的接球、折返等6个技术环节,各个环节要领如表1所示。

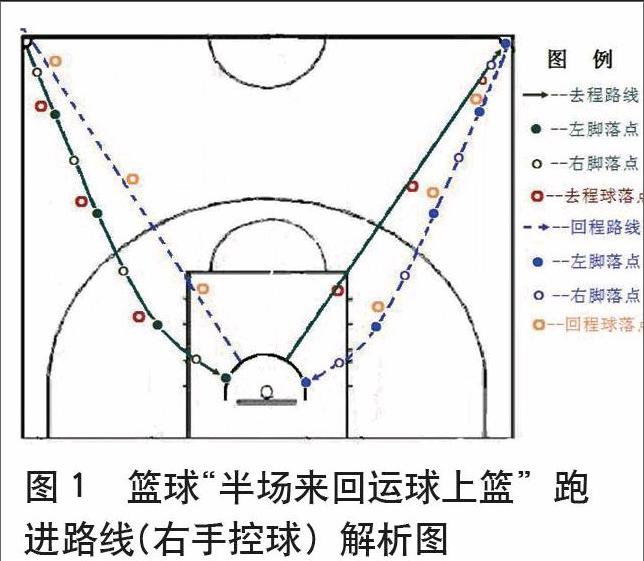

要想快速稳定地完成全程技术动作,快速投篮命中至关重要,需要把提高起止弧至第一次上篮和转身接从折返弧至第二次上篮的效率作为整个练习的重点;而投篮后的接球位置也是影响运球衔接的关键所在,必须在投篮练习时,不断强化球落网便控制球并调整身体朝向的意识。因此,除了逐步掌握表1所涵盖的技术环节外,强调每次完成上篮练习运用固定的行进路线、运球次数和跑进的步数,对于提高全程速度和技术稳定性就显得合理和可靠。这可以通过预先在球场设置标志点,反复无球跑进和运球上篮交替练习加以巩固和强化。根据初中生的身体发育情况和速度、力量素质特点,一般可要求学生每次从起止弧出发跑8步完成上篮,其间运球3次;身材较小或力量较弱者可跑9步,运球4次(以右手控球、投篮为例,行进路线和球落点,如图1所示)。

二、半场来回运球上篮分层教学策略设计与实施

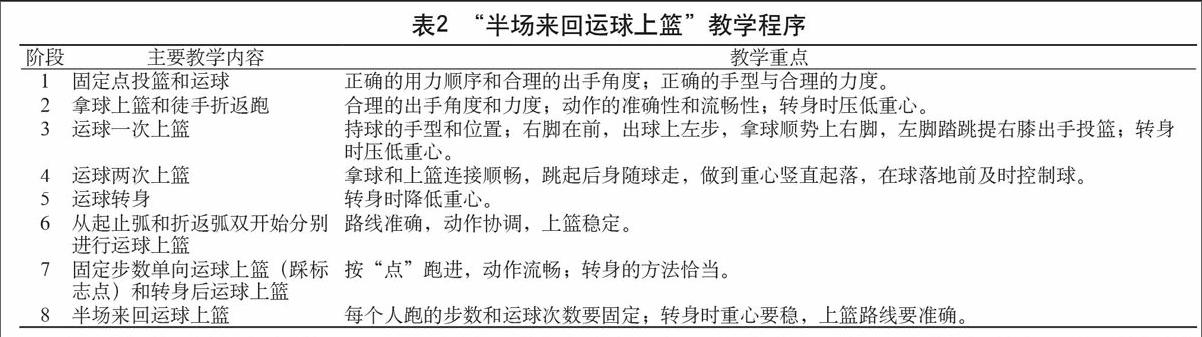

根据技术分析的结果,我们将“半场来回运球上篮”完整技术分成8个具有一定递进性的阶段性练习内容来组织教学,基本程序如表2。

整个教学实验持续15课时(与学生体能练习课穿插进行),至最后的体育中考历时三个月(期间还进行了两次模拟考试)。从学生练习情况来看,基础较好的同学5次课可以基本完成全程技术学习;有一定基础同学8次课可以完成全程技术学习;基础较弱者10次课可以完成全程技术学习。

本实验以实施篮球选项分层教学的两个班学生作为实验1组(S1)和实验2组(S2),以传统教学法实施篮球选项教学的一个班学生作为对照组(D),分别对他们实验开始前到实验结束后的篮球选项成绩的发展状况进行了对比分析。从数据结果可以看出,实验1组的篮球成绩在实验前与对照组无显著差异,在实验结束后则出现了显著的差异,而实验2组在实验开始前非常显著落后于对照组,但在实验结束后已经与对照组持平。这说明分层教学的实施,快速提升了学生“半场来回运球上篮”的技术能力,本实验的教学策略是有效可行的。

三、分层教学操作建议

本研究证实在同等运动基础条件下分层教学模式的教学效果比传统模式更好,而且对于基础薄弱的同学快速掌握运动技术效果显著,但要使课堂教学的效率最大化还需要在以下两个方面加以改进。

1.运动技术合理分层,技术学习梯度推进。篮球技术依靠身体素质和球感良好结合,初中生对篮球运动的兴趣、基础差异显著,需要准确区分项目技术教学的多个层次,同时将具有不同运动水平的学生纳入相应的技术学习阶段,并且在练习水平提升的前提下,逐层向前推进教学内容,从而加强学生学习的兴趣和积极性,提高教学的效率。

2.分层教学应与不同水平搭配分组练习结合开展。分层教学模式的优势在运动技术学习阶段非常明显,但在技能巩固和强化阶段的效果并不突出,在学生较熟练掌握完整技术后,不同水平学生的搭配分组有利于组内成员的交流互助和合理竞争,同时可以适时模拟考场环境,更好促进“半场来回运球上篮”运动技能的考场发挥。

参考文献:

[1]孙民治.球类运动——篮球[M].北京:高等教育出版社,2001.

[2]徐银海.初中生半场来回运球行进间上篮常见问题及练习技巧[J].体育教学,2006(02).

[3]周劲.浅谈中考体育篮球半场来回运球上篮训练方法[J].当代体育科技,2013(06).

(深圳市光明新区实验学校 518106)

- 浅谈新课改背景下小学信息技术课堂教学的创新策略

- 小学Scratch课堂教学中情境的创设

- 利用微信平台拓展数学课堂教学

- 小学数学课堂中的智慧教学

- 易加互动平台在小学数学教学中的应用

- 网络环境下小学校本阅读课程的构建与实施

- 小学语文教学中如何培养学生的核心素养

- 小学语文通过线上集体备课优化教学结构的策略分析

- 浅析数学网络课程对现实课堂的影响

- 促家长做到“以身作则”,助孩子好习惯的养成

- 素质教育视野下的小学生职业启蒙教育分析

- 做孩子需要的教育

- 小学音乐教学中渗透德育的方法

- 小学音乐课堂教学导入方法的研究和探讨

- 小学美术生活化教学法的应用分析

- 小学低年级体育有效教学方法研究

- 小学数学解题中画图法的妙用

- 小学数学游戏的设计与应用

- 教育游戏在小学数学教学中的应用

- 小学英语阅读有效教学方法探析

- 比较阅读在小学语文阅读教学中的有效应用

- 农村小学中高年级语文有效预习方法

- 感受识字的乐趣

- 论小学语文教学中如何培养学生随文仿写能力

- 提高小学音乐教学效果的看法之探讨

- draw on sth / draw upon sth

- draw on/upon sth

- draw out

- draw/pull yourself up to your full height

- draws

- draw sb ↔ into sth

- draws in

- draw somebodyout

- draw somethingout

- draw somethingup

- draws out

- draw sth down

- draw sth down (from sth)

- draw sth from sth

- draw sth out

- draw sth out (of sth)

- draw sth up

- draw-string

- drawstring

- drawstrings

- draws up

- draw the curtains/close the curtains

- draw the line

- draw-the-line

- draw to a close/to an end

- 夺印

- 夺印把子

- 夺却

- 夺去

- 夺取

- 夺取军事优势

- 夺取利益

- 夺取别人的成绩、荣誉归自己所有

- 夺取别人的美名

- 夺取占据

- 夺取名利

- 夺取君位

- 夺取国家政权

- 夺取天下

- 夺取奖杯

- 夺取官位和权力

- 夺取富人的财物来救济穷人

- 夺取政权

- 夺取权力,多指夺取政权

- 夺取第一名

- 夺取而得到

- 夺取锦标

- 夺天下之公利,徇一己之私利,是谓国贼

- 夺妻灭子,不共戴天

- 夺官