吴永辉

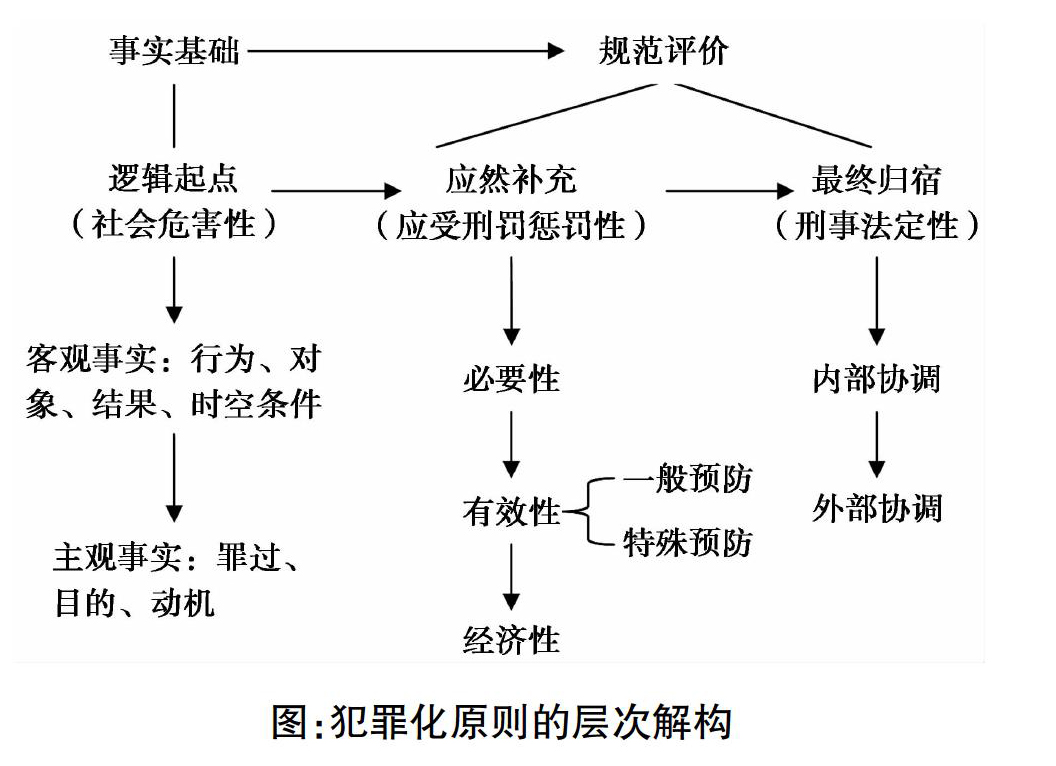

摘要:作为犯罪化立法原则,英美法系的危害原则和大陆法系的法益侵害说与我国的社会危害性理论在内涵、地位、功能上具有同质性。单一的犯罪化立法原则缺乏足够的适用性,多元的犯罪化原则缺乏一条主线贯穿其中。我国犯罪化立法原则体系的构建应当以犯罪的概念为基础,将社会危害性作为犯罪化的逻辑起点,应受刑罚惩罚性作为犯罪化的应然补充,但应受刑罚惩罚性自身有循环定义之嫌,可以从刑罚的必要性、有效性、经济性对其做进一步的说明,刑事法定性作为犯罪化的最终归宿。如此沿着从事实到规范层层递进的思维路径,方能合理划定刑法的界限。

关键词:犯罪化;事实与规范;应受刑罚惩罚性;层次

中图分类号:DF611

文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2017.03.05

[HS(3][HTH]一、问题的提出

[HTSS][HS)]

1980年代以后,各国立法机关开始陆续重新制定或频繁修改刑法典,并颁行了大量的单行刑法和附属刑法,主要表现为犯罪化、处罚早期化、处罚重刑化,可见,刑事立法活性化的时代已经来临[1]。犯罪化是刑事立法活性化最突出的表现,这在我国近年来的刑法修正中体现得淋漓尽致,仅《刑法修正案(九)》(以下简称《修九》)就新增了20个新罪,大规模的犯罪化引发了学界关于我国未来刑事立法走向的争论

主张停止犯罪化的观点可参见:刘艳红.我国应该停止犯罪化的刑事立法[J].法学,2011(11);主张进一步犯罪化的观点可参见:冯军.犯罪化的思考[J].法学研究,2008(3);主张犯罪化与非犯罪化并行的观点可参见:郑丽萍.犯罪化与非犯罪化并趋——中国刑法现代化的应然趋势[J].中国刑事法杂志,2011(11).。其实,不论是犯罪化还是非犯罪化,最终的落脚点都是刑法的边界问题,皆因刑事立法事关公民权利与国家权力之间的平衡,兹事体大,须用成熟、理性的原则加以引导。众所周知,英美法系有危害原则,大陆法系有法益侵害说,反观我国,唯一相似的社会危害性理论因背负着意识形态方面的“原罪”而遭到质疑、批判乃至摒弃。目前理论上既有的犯罪化原则要么单一而空洞,要么杂乱而无序,整个刑法立法因缺乏科学的犯罪化原则的指导而呈现出被动性、应急性、非理性的特点。如何构建我国的犯罪化原则体系,不仅是重大的理论问题,而且是重大的立法实践问题,因而有必要对此加以探讨。

[HS(3][HTH]二、犯罪化立法原则学说聚讼及评析

[HTSS][HS)]

(一)学说聚讼

危害原则是英美法系主流的犯罪化立法原则,其源于英国哲学家约翰·密尔在《论自由》中提出的伤害原则,“一旦个人行为的任何部分有害地影响到他人的利益,社会就有了裁判之权……但是,当一个人的行为并不影响除自己以外的任何人的利益时……那就没有接纳任何此类问题的余地。”[2]作为自由主义思潮产物的伤害原则特别强调限制国家权力,保障个人自由,这就决定了“对他人造成伤害”是国家发动刑罚权的唯一根据。在英国,1954年,以议员沃尔芬登为首的“同性恋和卖淫问题特别调查委员会”成立,该委员会于1957年提交的《关于同性恋罪错和卖淫问题的报告》(又称“沃尔芬登报告”)建议将同性恋和卖淫行为除罪化。围绕该报告,哈特和德芙林各自立足于自由主义和道德主义的立场展开论战,哈特的最终胜利使得危害原则得到了进一步发展,并使其成为英美法系界分法律与道德的重要标准。之后,美国法学家乔尔·范伯格立足于刑法的道德界限对危害原则进行了微观层面的拓展和阐释,构建起了以损害原则、冒犯原则、法律家长主义、法律道德主义为核心的犯罪化原则体系,标志着危害原则日臻成熟。

法益侵害说是大陆法系刑法立法的重要指导原则。从思想渊源上讲,该说源于贝卡利亚在犯罪标尺问题上的见解,即“衡量犯罪的唯一和真正的标尺是对国家造成的损害”[3];从实质内涵上看,它由费尔巴哈的权利侵害说演变而来,“从最广义上说,犯罪是一个刑法中规定的违法或者说由刑法加以威慑的与他人权利相违背的行为……权利的维护是刑法的当然目的”[4]。后经毕尔鲍姆发展,强调犯罪的本质在于法益的侵害或危险,最终由李斯特予以完善并成为德国主流的立法原则,“刑法只允许保护‘法益,在过去几十年刑法改革的讨论中,这个要求发挥了非常重要的作用”[5]。该说在日本同样影响深远,法益侵害通常被视为犯罪的本质,法益保护被视为刑法的第一机能,“无结果(未侵犯法益)则无犯罪”的原则得以确立[6]。不难看出,法益侵害说是德日刑法理论与立法实践的核心命题。

在我国,与危害原则和法益侵害说最为近似的是社会危害性理论,其强调犯罪的本质在于对社会关系的侵犯。不少学者认为,该理论不具有规范性、实体性、专属性,且因其沿袭于前苏联刑法而背负着意识形态方面的“原罪”,与罪刑法定等现代刑事法治理念相违背而受到批判

参见:陈兴良.社会危害性理论——一个反思性的检讨[J].法学研究,2000(1);陈兴良.社会危害性理论:进一步的批判性清理[J].中国法学,2006(4);苏青.社会危害性理论的反思与改造——以法益视角为进路[J].法学评论,2011(3).。尽管有学者针对上述看法进行了针锋相对的反驳,并主张社会危害性理论不违背罪刑法定,作为刑法学的基本概念,其乃刑法立法之圭臬、刑事司法不可或缺之標尺、中外刑法共有之理论

参见:储槐植,张永红.善待社会危害性观念——从我国《刑法》第13条但书说起[J].法学研究,2002(3);刘艳红.社会危害性理论之辨正[J].中国法学,2002(2);赵秉志,陈志军.社会危害性理论之当代中国命运[J].法学家,2011(6).。但在德日刑法学术话语盛行的研究背景下,类似于法益侵害、规范违反等域外术语日渐成为学术研究的“新宠”,社会危害性理论则沦为“弃儿”。众所周知,社会危害性是我国刑法理论的基石,对该理论的质疑、批判乃至摒弃无异于将我国整个传统刑法理论釜底抽薪,继而在犯罪化立法原则的界定上,弃社会危害性理论而主张危害原则、法益侵害说的观点日益高涨。

(二)学说评析

问题在于,相较于社会危害性理论,危害原则或法益侵害说是否具有无可比拟的优势呢?就危害原则和社会危害性理论而言,有学者认为,从概念区别来看,前者中的危害指向的是利益,而后者中的危害指向的是社会关系,社会关系晦涩、抽象,难以承担起解释社会危害性的重任;从价值诉求来看,前者体现的是个人本位,后者因其特定政治背景下的“原罪”彰显的是国家本位;从终极旨意来看,前者旨在保护自由,后者旨在维护秩序[7]。就法益侵害说和社会危害性理论而言,通常认为,法益比社会关系更为具体、规范,更具实体性,更能彰显限制权力、保障人权的自由价值。对此,笔者难以赞同。

第一,任何理论的内涵都是与其所处的时代相适应的,并随着时代的发展而不断变化,危害原则和法益侵害说同样如此。早期的危害原则降生于自由主义思潮盛行的社会背景之下,强调国家权力的消极不干预,张扬个人的权利和自由,在犯罪化问题上自然会凸显危害的实体性和非道德性。然而,哈特和德芙林论战之后,自由主义虽在形式上战胜了保守主义,但同时在本质上也被保守主义所消解,危害的广泛存在导致了危害性原则的崩溃[8]。正因为如此,范伯格才认为,“‘损害一词既空泛又模糊,如果我们希望损害原则发挥更好的效用,就必须更清楚地细化对损害(受损状态)的理解。”[9]可见,危害原则限制权力的功能随着其内涵的扩张而逐步弱化。作为权利取代者的法益,虽然有助于增强危害的实证性,但是,从权利到法益的演变使得对权利之外利益的侵犯均可纳入危害的范畴之内,这不仅没能限缩反而扩张了刑法的适用范围。足见,法益概念并非像危害原则一样为限制权力而生,其内涵也随着风险社会的到来进一步抽象化、精神化,甚至异化为刑罚扩张的工具。因此,言称危害原则和法益侵害说更具实体性、更能彰显限制权力,保障人权的法治理念的理论难以成立。

第二,我国的社会危害性理论与危害原则、法益侵害说在内涵、地位、功能方面具有同质性。从内涵上讲,危害原则中的损害是指对利益的阻碍或造成利益的丧失,法益侵害是指对法律所保护利益的侵犯或威胁,两者的核心因素都是利益,而我国学界通常将社会危害性界定为对社会关系的侵害。从法理的角度看,“所谓利益,本意是利息,表示债权人的利息要求。后来,利益作为个人与社会的一种关系体现,日益得到广泛应用”[10]。可见,利益本质上是社会关系的体现,即客体与主体之间满足与被满足的关系,社会关系是界定利益的出发点和落脚点。正因为如此,社会的快速发展导致社会关系的急速变化,使得作为社会关系载体的利益的内涵也随之扩张,危害原则和法益侵害说的扩张性变化也就不足为奇了;从地位上讲,危害是英美刑法的核心概念,法益贯穿于德日刑法理论体系的始终,两者通常被用于探讨刑法的本质、界限等基础理论问题。同样,在我国,学界在探讨犯罪的概念、本质、特征时,社会危害性始终是难以绕开的理论争点;从功能上讲,危害的内涵虽然不断变化,但其仍是合理划定犯罪圈的重要准则,法益概念的抽象化、精神化尽管遭到了质疑和批判,但“立法者设定一项新的刑事法规时,只有提出对应法益,才能检验该法规对法益的保护是否合理和必要”[11]。我国的社会危害性理论蕴含于《刑法》第13条的犯罪概念之中,作为出入罪必须考量的要素之一,其同样能够发挥指导犯罪化立法的功能。

[HS(3][HTH]三、犯罪化立法原則层次论之提倡

[HTSS][HS)]

在犯罪化立法原则的问题上,目前学界除了引进危害原则、法益侵害说的主张外,刑法谦抑原则、合理性原则、效益原则等观点也如雨后春笋般涌现出来

参见:曲伶俐.犯罪化基准论纲[J].法学论坛,2009(3);张子礼,杨春然.论犯罪化的原则[J].河北法学,2011(4);段丽.犯罪化立法进程应遵循的原则探讨[J].人民论坛,2013(3).。然而,这些原则要么集中于宏大叙事而显得空洞无物,如谦抑原则,一味地强调刑法不得“僭越”,却不去探讨如何不“僭越”,要么兼采诸家学说而显得杂乱无序,如既采取谦抑原则,又强调法益侵害,还主张经济效用,各原则之间的逻辑关系不明。总而言之,各个学说、观点虽然丰富多彩,但始终缺乏一条主线将其贯通起来,且缺乏细化的操作规则。基于此,本文试图从贯穿于刑法始终的核心问题——犯罪的概念(犯罪是什么)出发探讨犯罪化立法原则,因为犯罪化实际上就是探讨应该将哪些行为纳入犯罪圈,这与犯罪是什么可谓一体两面,同时,对犯罪化立法原则的内涵进行技术性的阐释,以增强其操作性。在我国,通常认为,犯罪是具有一定的社会危害性、违反刑法规定、应当受到刑罚惩罚的行为。在此基础上,笔者主张,社会危害性是犯罪化立法的逻辑起点,应受刑罚惩罚性是犯罪化立法的应然补充,刑事法定性(违法性)是犯罪化立法的最终归宿。

(一)逻辑起点

诚如上文所言,社会危害性理论与危害原则、法益侵害说在内涵、地位、功能方面并无本质差异,危害或法益内涵的扩张使得其在限制权力、保障人权方面并不比社会危害性理论更具优势,且危害原则或法益侵害说是异域法系理论语境下的产物,以其取代社会危害性理论必将面临与我国刑法理论体系相互磨合的窘境。既然如此,倒不如立足于本土,对社会危害性理论做出新的解读更为稳妥。基于此,笔者将社会危害性作为犯罪化立法的逻辑起点,原因如下。

第一,这是刑事一体化思维的应有之义。从思想流变的角度看,刑事一体化源于李斯特的整体刑法学思想,即“犯罪——刑事政策——刑法”,该说强调依据犯罪态势形成刑事政策,再根据刑事政策引导刑法的制定与实施;从运行机制看,刑事一体化追求动态贯通,旨在建造一种结构合理和机制顺畅(即刑法和刑法运作内外协调)的实践刑法形态[12]。况且,对某个事物的认识必须先从其事实样态出发,然后才能对其做出规范评价,犯罪亦不例外。首先,犯罪以“破坏一定的社会关系”这样一种事实样态出现在人们的视野中,这属于犯罪学的研究范畴;其次,国家会从整个社会治理的角度对事实上的犯罪采取不同的策略进行分类处理,这属于刑事政策的范畴;最后,在刑事政策的指导下,确定将哪些具有社会危害性的行为纳入刑法的规制范围,这属于刑法学的研究范畴。不难看出,作为犯罪化立法前提的犯罪学、刑事政策学都是以具有社会危害性的行为为研究对象的,社会危害性是犯罪共有的自然属性,也是贯穿于犯罪学、刑事政策学、刑法学之间的一条理论主线。因此,将社会危害性作为犯罪化立法原则的逻辑起点是恰当的。

第二,这是由事实与规范之间的关系决定的。作为逻辑起点的社会危害性是一种事实概念而非规范概念,从社会危害性到应受刑法惩罚性再到刑事法定性(违法性),符合从事实到规范的思维路径。有学者认为,“社会危害性并不具有基本的规范质量,更不具有规范性……不具有实体的刑法意义”[13]。显然,论者认为社会危害性属于超法规的概念,脱离于刑法的评价之外,进而认为其有可能危及罪刑法定原则,而法益是“法律所保护的”利益,危害原则中的损害是“不法”行为对利益的阻碍,均属刑法规范评价的产物。危害原则和法益侵害说都试图以规范限缩具有包容性的利益概念,但危害原则的崩溃和法益概念的稀薄化已经表明这种规范限缩并不成功。因为,一来,事实是规范的前提,规范必须以事实为基础,只有先对行为做事实上的梳理,才能赋予其法律上的价值,在利益、损害等事实概念前加上“不法”等规范术语是单一的规范主义思维,“规范主义的思路始终有脱离社会现实的危险”[14];二来,危害原则和法益侵害说所谓的规范性并无实际意义,“不法”行为的损害、“法律所保护的”利益等规范限定空有规范的外表而缺乏规范的实质,这与为了限定社会危害性而在其前面加上“严重的”之看法同属诡辩之论。试图直接以规范性来限缩事实性概念的看法混淆了二者之间的逻辑关系,不仅无益于限缩目的的实现反而会适得其反。

第三,作为刑法规范评价对象的社会危害性并非空洞无物,它是主客观事实相融合的产物。其判断对象主要包括行为、对象、结果、具体的时空环境、行为人的主观心态等。具体而言,对行为的判断主要从行为类型(方式、次数、频度等)出发,如盗窃罪中的“多次”盗窃、“携带凶器”盗窃;对行为对象、结果的判断主要从对象、结果自身的特殊性或严重性出发,如抢劫加重犯中的抢劫“银行或其他金融机构”的、抢劫致人“重伤、死亡”的;对具体时空环境的判断实质上是对“单纯”行为的社会危害性做了补足性的综合判断,如2013年最高人民法院、最高人民检察院颁行的《关于办理盗窃罪刑事案件适用法律若干问题的解释》将“在自然灾害、事故灾害等突发事件期间,在事件发生地盗窃”的情形做了“打折”处理,其犯罪数额只需达到通常构罪标准的50%即可。主观心态是否属于社会危害性的内容在理论上存在争议。有学者认为,在社会危害性的判断中加入主观要素会导致其内涵含混不清、伦理色彩浓厚、外延模糊、缺乏可操作性,背离了客观主义的刑法立场[15]。笔者对此持质疑态度:其一,任何行为都是行为人在其主观意志支配之下实施的,否则,空有物理意义上的身体动静无异于行尸走肉;其二,所谓客观主义的刑法观强调的是客观判断优先于主观判断,并非只要客观不要主观;其三,目的、动机等主观违法要素能够表明行为的社会危害性,如传播淫秽物品牟利罪的法定刑(危害性)重于传播淫秽物品罪的原因就在于牟利目的。

总而言之,“社会现状是刑事立法的背景和根据,行为的社会危害现状是刑事立法的事实要求和合理性根据。”[16]作为一个基底性的事实概念,社会危害性属于规范评价的“材料”,它是犯罪化立法的必要条件而非充分条件,这也是其作为犯罪化原则逻辑起点的题中之义。

(二)应然补充

犯罪化的本质是对具有社会危害性的事實做出刑法上的规范性评价,具有社会危害性并不必然被评价为犯罪,这也是为什么危害原则和法益侵害都强调规范限制的原因所在。依据这样的思路,似乎只要将社会危害性限定为“应受刑罚惩罚的社会危害性”或“违反刑法规定的社会危害性”即可。但是,这样的限定是毫无意义的,因为规范评价是一种主观性的价值判断,人们完全可以凭借各种目的对事物的内涵和外延进行任意地限缩或扩张。因此,必须对规范评价进行技术性的阐释,否则就有自说自话之嫌。

接下来的问题便是,应受刑罚惩罚性和刑事法定性(违法性)同为规范性评价,谁先谁后呢?通常的看法是,犯罪是具有社会危害性、违反刑法规定、应当受到刑罚惩罚的行为。但是笔者认为,应受刑罚惩罚性属于应然范畴,理应在先,刑事法定性(违法性)乃是立法者最终将某些具有社会危害性的行为规定为犯罪的价值评价,属于实然范畴,应当在后。正是由于某些具有社会危害性的行为达到了应当受到刑罚惩罚的程度,所以才将其规定为犯罪,如此才符合从应然到实然的逻辑思维。有学者认为,“应受刑罚惩罚性直接全面地表现出了犯罪本质,所以以它为标准就能科学、准确地解决什么样的行为应规定为犯罪的问题。”[17]这一看法虽然精准,但不无疑问:首先,主张应受刑罚惩罚性是犯罪的本质有循环论证之嫌,因为受刑罚处罚本来就是犯罪的当然后果,“基础命题(Ausgangsthese)的结论再次被拿来当作自己的理由使用,借此便形成了循环,产生了逻辑上的错误”[18];其次,应受刑罚惩罚性不能独立存在,其必须以具有实体内涵的社会危害性为基础,否则就成了无源之水、无本之木;最后,应受刑罚惩罚性的内涵不清,缺乏必要的操作性。

有学者立足于该观点从技术层面对应受刑罚惩罚性进行了解读:一方面,其他法律已经不能调整,另一方面,不用刑法调整,整个社会就会崩溃,并认为与之类似的刑法谦抑原则是为纠正过度犯罪化提出的权宜之计,刑法辅助原则是关于刑法地位的认识,与刑罚的界限没有关系,二者因缺乏对人性基础的考量而最多成为技术规则,不可能成为刑罚界限的原则[19]。但是,这样的解读值得商榷:其一,刑法谦抑性原则和辅助性原则并非仅是技术规则,其核心内涵均是刑法的不得已性。谦抑性原则强调,刑法具有片断性、不完整性、宽容性,只有在其他制裁手段难以奏效时才能动用刑法,辅助性原则的内涵是,“不是在不用刑事制裁就不足以有效地处罚和预防某种行为时,就不允许对该行为规定刑事制裁”[20]。可见,刑法的谦抑性原则、辅助性原则的核心内涵与应受刑罚惩罚性并无本质差别;其二,应受刑罚惩罚性作为犯罪化立法原则,须具有限制权力、保障人权的功能,将其内涵仅解读为刑法的不得已性既不全面,又缺乏操作性。

对此,笔者认为,边沁关于不适于惩罚的论述可资借鉴,具体包括:无理由之惩罚、无效之惩罚、无益之惩罚、无必要之惩罚[21]。采用逆向思维,对应受刑罚惩罚性则可以从必要性(刑罚是否必要)、有效性(刑罚是否有效)、经济性(成本是否过高)三个技术层面进行全面、系统的解读。

首先,所谓必要性也就是刑法的不得已性。刑法作为最严厉的社会治理手段,是维护公民基本人权和社会基本秩序的最后一道防线,只有在其他制裁手段无效时,刑法的介入才是必要的。以醉酒驾驶为例,虽然该行为具有社会危害性,但是否到了必须动用刑法的地步呢?在醉酒驾驶入罪之前,相关调查显示,“公安部从 2009年8月15日开始了为期 3个月的严厉整治酒后驾车行为交通违法行为专项活动后,酒后驾驶导致死亡人数降幅达33.3%,其中城市道路上酒后驾驶肇事导致事故死亡人数同比下降41.7%。可见,以行政手段已经足以遏制该种行为,本没有必要动用刑法这一‘核武器。”[22]将行政管理的疲软、懈怠转嫁给刑法,容易滋生刑法工具主义的危险。

其次,即便某行为具备了刑罚处罚的必要性,但是,如果配置的刑罚无效,则应当予以调整。如《修九》将《刑法》第241条第6款(收买被拐卖的妇女、儿童罪)中的“可以不追究刑事责任”修改为“可以从轻或减轻处罚”,本质上是将现实中不进行或极少进行刑罚处罚的行为予以“犯罪化”,显然,立法者是基于“没有買方就没有卖方”的思路,试图通过打击买方来达到遏制卖方的目的。但是,如此修改,对于收买者而言,法律的激励功能必然减弱,甚至导致反向激励,其回头路变窄,这种激励对于收买人的威慑效果甚微,难以达到通过遏制买方来减少卖方的目的[23]。尽管收买被拐卖的妇女、儿童的行为具有社会危害性,也应当受到刑罚处罚,但对被害人没有虐待、不阻碍对其解救或者不阻碍其返回原居住地的行为人,给予定罪免刑的处罚即可,将其一律定罪处刑不仅难以实现打击买方、遏制卖方的目的,更使被害人处于不利的境地。

最后,任何规范设计都必须考虑成本与收益之间的平衡,刑罚的必要性和有效性并不意味着经济性。刑法只是众多社会治理手段的一种,犯罪圈的限缩或扩张必须考虑社会治理成本,我国近年来刑法修正中的违法行为刑法化、道德行为犯罪化现象催生了大量的轻罪。但是,一方面,我国缺乏前科消灭制度,行为人一旦被贴上犯罪标签,将会严重影响到日后的工作、学习和生活,从某种意义上讲,是立法者人为“制造”了大量的轻罪犯罪人,并将其推向了社会的对立面,滋生乃至助长其敌对社会的心理,社会维稳成本必然增加;另一方面,大量轻罪案件涌入司法机关,但犯罪分类体系、轻罪速裁程序等一系列配套制度尚未建立或尚不完善,司法成本必然增大。因此,对犯罪圈的划定不仅要实现刑法理论上的自洽,而且要站在刑法之外从经济性的角度将其置于整个社会治理体系之中进行统筹考量。

(三)最终归宿

在我国,通常认为,刑事违法性是指行为违反了刑法规范。这一认识有两个特点:一是行为人视角的界定,即行为人的行为违反了刑法的禁止性或命令性规范,二是形式意义上的界定,即行为在形式上违反了刑法规定。但是,如果从立法者角度看,“刑事违法性”的说法显然存在表达上的错误,因为对立法者而言,只存在法定性判断的问题,即将具有社会危害性且达到了应受刑罚处罚程度的行为以刑法规范的形式确定下来,即“刑事法定性”,当然,基于约定俗成的用语习惯和论证的需要,本文在同一意义上使用刑事违法性与刑事法定性(刑事符合性)。刑事法定性是犯罪概念必不可少的组成部分,这意味着在设罪时,必须将刑事法定性与社会危害性、应受刑罚惩罚性三者结合起来进行综合考量,孤立地看待刑事法定性必然落入形式主义的窠臼,使其显得空洞无物。笔者认为,将刑事法定性作为犯罪化立法原则的最终归宿主要基于如下理由。

第一,作为犯罪化立法原则的刑事法定性遵循的是立法而非司法的思维路径。立法的思维路径是:立法者在诸多具有社会危害性的行为中进行筛选,将其中具有普遍性、典型性、达到了应受刑罚惩罚程度的行为予以类型化,并最终以法规范的形式确定下来。司法的思维路径是:司法者面对现实中发生的某一行为,要先判断该行为是否具有社会危害性,如果没有,直接排除犯罪,如果有,紧接着要将该行为事实与刑法规范进行符合性判断,如果不符合,即使该行为的社会危害性很大,也不能认定为犯罪,如果符合,则最终应该对该行为进行刑罚处罚。因为“从逻辑上讲,行为不是因为值得处罚而具有刑事违法性,而是因为行为已经具有刑事违法性,才能予以刑事处罚,刑事违法性是司法者对行为给予刑事处罚的前提,司法者只能以行为有无立法者所确立的刑事违法性为标准来决定罪与非罪。”[24]概言之,立法的思维路径是:社会危害性→应受刑罚惩罚性→刑事法定性,司法的思维路径是:社会危害性→刑事符合性→应受刑罚惩罚性。可见,刑事符合性是司法的中点,刑事法定性是立法的终点,正是这样的思维路径决定了刑事法定性是整个犯罪化立法原则的最终归宿。

第二,作为犯罪化立法原则的刑事法定性是社会危害性和应受刑罚惩罚性的规范载体,是犯罪构成的规范形式,是形式与实质的统一。受德日刑法理论的影响,学界的“主流观点还是将刑事违法性与大陆法系犯罪成立体系中的构成要件该当性作盲目对应。”[25]进而认为我国的刑事违法性仅具有形式意义,难以为具体犯罪的认定提供客观标准,在正当化事由的问题上需要在犯罪构成之外寻找出罪依据。但是,众所周知,我国采用的是混合的犯罪概念,社会危害性和应受刑罚惩罚性是内容,刑事违法性是载体,与之对应的犯罪构成也具有实质性,正当化事由并不是在犯罪构成之外通过排除违法性或犯罪性而出罪的,而是其本来就不符合犯罪构成,因为立法者不可能将正当化行为类型化为犯罪构成,德日刑法中构成要件与违法性的融合(不法)也反映了这一点。因此,从立法的角度看,社会危害性和应受刑罚惩罚性分别是刑事法定性的事实内涵和价值内涵,从司法的角度看,犯罪构成是刑事符合性的实体内容。“刑事违法性一头连着刑法的立法价值,一头连着刑法的司法应用。以社会危害性为本质的犯罪通过刑事违法性获得自身的形式规定性,犯罪构成正是这种形式规定性的必要展开和具体表现。”[26]

第三,在立法者赋予某行为以刑事法定性时,需要遵循相应的技术规则。一个成熟完备的法律体系是一个内外协调的整体,因此,刑法立法既要注重用语之间、条文之间、章节之间的内部协调,又要注重其与行政法、民法、刑事诉讼法之间的外部协调,如此才能做到科学立法。例如,《修九(草案)》曾将强制穿戴极端主义服饰、标志罪单独置于侵犯公民人身权利、民主权利罪一章中,但该罪侵犯的是公共生活的安宁权,最终通过的修正案基于同类客体的原则将其挪到了危害公共安全罪中,实现了章节之间的协调;再如,《修九》增设的拒不履行信息网络安全管理义务罪中第1项“致使违法信息大量传播的”和第3项“致使刑事案件证据灭失,情节严重的”存在矛盾,因为删帖是网络服务提供者防止违法信息传播最常用也是最有效的方法,但这样又会导致刑事犯罪证据灭失;还如,目前我国《刑法》中的引诱、容留、介绍卖淫罪,引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪,非法侵入住宅罪的罪状描述与《治安管理处罚法》的相关规定是完全一致的,这导致刑法与行政法之间界限不明。基于我国立法“定性+定量”的犯罪模式,在罪名设置时应注意其与相关行政违法行为之间的区别,对此,可根据行为的频度、危害结果的范围等情节加以综合限制。

四、结语

刑事立法活性化加剧了自由价值和安全价值之间的碰撞与冲突,消极刑法观(自由刑法)向积极刑法观(安全刑法)的转变是社会转型的必然结果。“问题的关键并不在于是否允许国家积极地立法,而在于在此过程中如何对刑法的谦抑性、法益概念、刑罚目的、刑事实体法与程序法的关系等做出符合时代精神的理解,以及在未来刑法立法积极推进的同时,如何确保刑事法治的众多铁则不被蚕食。”[27]这便需要构建起一套科学、合理的犯罪化立法原则体系来指导刑事立法,本文倡导的犯罪化立法原则以犯罪概念为主线,遵循事实到规范的思维,运用层次化的方法,追求体系性的效果,具体如下图所示。尽管本文力图通过丰富犯罪化原则的内涵来增强其操作性,但仍难以祛除原则所固有的模糊性烙印,在此基础上,值得对与犯罪化立法原则相匹配的犯罪化立法方法做进一步研究。

图:犯罪化原则的层次解构

JS

参考文献:

[1] 陈家林.外国刑法:基础理论与研究动向[M].武汉:华中科技大学出版社,2013:12-13.

[2] 约翰·密尔.论自由[M].顾肃,译.南京:译林出版社,2012:79-80.

[3] 切薩雷·贝卡里亚.论犯罪与刑罚[M].黄风,译.北京:北京大学出版社,2008:20.

[4] 安塞尔姆·里特尔·冯·费尔巴哈.德国刑法教科书[M].徐久生,译.北京:中国方正出版社,2010:34-35.

[5] 克劳斯·罗克辛.德国刑法学总论(第1卷)[M].王世洲,译.北京:法律出版社,2005:12.

[6] 西田典之.日本刑法总论[M].刘明祥,王昭武,译.台北:元照出版公司,2012:29.

[7] 姜敏.英美刑法中的“危害原则”研究——兼与“社会危害性”比较[J].比较法研究,2016(4):69-71.

[8] Bernard Harcourt E .The Collapse of the Harm Principle[J].Journal of Criminal Law and Criminology,1999,90:120.

[9] 乔尔·范伯格.刑法的道德界限(第一卷)[M].方泉,译.北京:商务印书馆,2013:21.

[10] 付子堂.法理学进阶[M].4版.北京:法律出版社,2014:37.

[11] 埃里克·希尔根多夫.德国刑法学:从传统到现代[M].江溯,黄笑岩,译.北京:北京大学出版社,2015:234.

[12] 储槐植.刑事一体化论要[M].北京:北京大学出版社,2007:25-28.

[13] 李海东.刑法原理入门(犯罪论基础)[M].北京:法律出版社,1998:8.

[14] 哈贝马斯.在事实与规范之间[M].童世骏,译.上海:三联书店,2014:8.

[15] 黎宏.判断行为的社会危害性时不应考虑主观要素[J].法商研究,2006(1):99。

[16] 聂慧苹.刑法中社会危害性理论的应用研究[M].北京:法律出版社,2013:187.

[17] 陈忠林.刑法散得集[M].北京:法律出版社,2003:344.

[18] 英格博格·普珀.法学思维小学堂[M].蔡圣伟,译.北京:北京大学出版社,2011:142.

[19] 周国文.刑罚的界限——Joel Feinberg的“道德界限”与超越[M].北京:中国检察出版社,2008:144-152.

[20] 杜里奥·帕多瓦尼.意大利刑法学原理(注评版)[M].陈忠林,译.北京:中国人民大学出版社,2009:5.

[21] 边沁.道德与立法原理导论[M].时殷弘,译.北京:商务印书馆,2009:217-224.

[22] 王政勋.危险驾驶罪的理论错位与现实危险[J].法学论坛,2011(3):33.

[23] 车浩.刑事立法的教义学反思——基于《刑法修正案(九)》的分析[J].法学,2015(10):7

[24] 王昭武.犯罪的本质特征与但书的机能及其适用[J].法学家,2014(4):68

[25] 马荣春.论刑事违法性的概念、构造及功能[J].河南大学学报(社会科学版),2011(3):75.

[26] 贾宇.刑事违法性理论研究[M].北京:北京大学出版社,2008:100.

[27] 周光权.积极刑法立法观在中国的确立[J].法学研究,2016(4):39.

[HT]

From the Fact to Norm: The Hierarchy of Legislative Principle of Criminalization

WU Yonghui

(Law School of Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract:

As the legislative principle of criminalization, the harm principle of common law system, the theory of violating legal interests of civil law system and the theory of social harmfulness in China are homogeneous in connotation, status and function. The simple legislative principle of criminalization lacks enough applicability, while the multilegislative principle of criminalization lacks one principal line. We should construct the principle of criminalization on the basic of the concept of crime, take the social harmfulness as the logical starting point of criminalization and take the culpability of punishment as the due supplement, but the culpability of punishment is likely to be a circular definition. We can take further illustrations from the necessity, availability and economic efficiency of penalty and take the criminal statutory as the final destination of criminalization. Following the successive thinking path from fact to norm, we can set the boundary of criminal law reasonably.

Key Words: criminalization; fact and norm; culpability of punishment; hierarchy

本文责任编辑:周玉芹

- 适应现代企业管理需要?创新提升档案管理水平

- 增强档案编研工作的认识,推进档案文化建设

- 博物馆文物管理中的文物保护方法

- 大数据背景下推进档案创新管理的途径分析

- 浅析档案管理工作存在的问题与对策

- 医保档案管理存在的主要问题及对策

- 乡镇建设档案的规范管理与资源共享的探讨

- 档案管理模式改革在医院档案管理中的应用

- 加强企业档案管理的分析研究

- 针对博物馆陈列展览丰富性与实效性策略研究

- 新时期如何做好社会养老保险业务档案管理工作探讨

- 如何做好人事档案管理工作

- 流动人口档案管理中存在的问题与对策探析

- 人事档案管理研究述评及趋势展望

- 浅谈如何提升油气地质档案服务质量

- 疾控中心档案管理中仪器设备档案的价值和意义

- 加强固定资产档案管理的措施研究

- 新时期强化档案管理工作创新之我见

- 论新时期如何做好农村低保档案管理

- 试论基于规范化视角下的文书档案收集与管理策略

- 加强工程建设项目档案管理工作的探讨

- 强化个人医保档案管理充分发挥医保档案作用

- 谈提升道路运输行业的档案管理问题

- 建设标准化管理体系,提升农网改造升级工程档案管理

- 公立医院干部人事档案工作中的问题与建议

- percentile

- percent²

- percent¹

- perceptibilities

- perceptible

- perceptibleness

- perceptiblenesses

- perceptibly

- perception

- perceptional

- perceptions

- perceptive

- perceptively

- perceptiveness

- perceptivenesses

- perceptiveness, perceptivity

- perceptivities

- perch

- perchable

- perchery

- perches

- perching

- perch²

- perch¹

- percolable

- 徒手或用器械激烈地对打

- 徒手或用短兵器搏斗

- 徒手打老虎

- 徒手拿刺猬——不知从哪里下手

- 徒手捉刺猬

- 徒手操

- 徒手的武术

- 徒手空拳

- 徒手赤脚摔跤的武术

- 徒托空言

- 徒拥虚名

- 徒拥高位而不干事

- 徒有其名

- 徒有其表

- 徒有其表而无其实的事物

- 徒有其表而无相应的实质

- 徒有其表而无真才实学的人

- 徒有其表,华而不实

- 徒有壁

- 徒有形式而无内容的事物

- 徒有形式而无实际作用的规章制度

- 徒有虚名

- 徒有虚名、毫无实用价值的东西

- 徒有虚名、能力平庸的人

- 徒有虚名的人和物