莫高窟第449窟东壁北侧非《佛顶尊胜陀罗尼经变》辨析

殷光明

内容摘要:有学者提出莫高窟经变中的经架只出现于《佛顶尊胜陀罗尼经变》中,而且是判定《佛顶尊胜陀罗尼经变》的特定标志,从而认为第449窟东壁门北有经架画面的《报父母恩重经变》应为《佛顶尊胜陀罗尼经变》。本文对第449窟长壁门北是否为《佛顶尊胜陀罗尼经变》进行了辨析,并说明经变中的经架并非判别《佛顶尊胜陀罗尼经变》的唯一标志。

关键词:第449窟;报父母恩重经变;经架;佛顶尊胜陀罗尼经变;辨析

中图分类号:K879.41文献标识码:A文章编号:1000—4106(2011)02—0033—08

The painting on the north flanking of the easternwall in Cave 449 Mogao Grottoes is notthe illustrations to the Usnisa Vijaya Dharni

YIN Guangming

Abstract: According to some scholars, the sǖtra shelf in the illustrations to sǖtra depicted at Mogao Grot-toes only appears in the illustrations to Usnisa Vijaya Dharani sǖtra and it is also a unique symbol for identifyingthis sǖtra illustration. Hereby, they identify the sǖtra illustration of Profound Gratitude toward Patmts on thenorth side of entrance wall in Cave 449, which shows a sǖtra shelf, as the illustrations to Usnisa Vijaya Dharanisfitra. This article discusses whether the sǖtra illustration in discussion is the illustrations to Profound Gratitudetoward Parents or not, and also illuminates that the sǖtra shelf is not the only symbol for identifying the illustra-tions to Usnisa Vijaya Dharani sǖtra.

Keywords: Cave 449; Profound Gratitude toward Patrnts sfitra; Sǖtra Shelf; Usnisa Vijaya Dharanisǖtra; Analysis

(Translated by WANG Pingxian)

近年有学者认为莫高窟唐前期第217、103、23、31窟中《法华经变》是《佛顶尊胜陀罗尼经变》,为学界所关注。2010年8月敦煌国际学术会议期间,有幸与郭丽英等法国学者一起调查洞窟,在调查晚唐第156窟时,笔者看到在前室窟顶南侧原定名为《法华经变》的残存画面上,有与第55、454窟《佛顶尊胜陀罗尼经变》“经架”相同的画面(图1),就请教郭教授这铺经变是否也会是《佛顶尊胜陀罗尼经变》,郭教授告知笔者,她曾于2010年初参加美国弗吉尼亚州大学(Univer-sity of Virginia)“文化交流:中古早期中国与邻邦文化”(Cuitural Crossings:China and Beyondin the Medival Period)的国际研讨会,在会上学者尼尔·施密特(Neil Schmid)先生发表了《无论是谁写了陀罗尼一陀罗尼经架在中东亚的仪式使用》一文,其文提出莫高窟经变中的经架只出现于《佛顶尊胜陀罗尼经变》中,而且是判定《佛顶尊胜陀罗尼经变》的特定标志,从而认为第449窟东壁门北有经架画面的《报父母恩重经变》(施密特先生误为《报恩经变》)应为《佛顶尊胜陀罗尼经变》。对施密特先生的这一观点笔者不敢苟同,为此又与郭教授调查了第449窟。并就此铺经变的相关问题进行了探讨,仅此谈点自己的认识。

二

施密特先生认为《报恩经变》不会分绘于门南、北二壁,只有《维摩诘经变》,才会以维摩与文殊辩论的形式,分置于门南、北二壁。而且第449窟门北经变中也没有《报恩经》记述的内容和特征,却有《佛顶尊胜陀罗尼经变》才有的经架。因此,“莫高窟第449窟东壁门北所绘不是《报恩经变》,而是《佛顶尊胜陀罗尼经变》”。

首先,施密特混淆了第449窟的《报恩经变》与《报父母恩重经变》。第449窟建于中唐,于宋代重修,主室覆斗形顶,西壁开龛,窟内壁画大都为宋重修时所绘,东壁门南宋画《报恩经变》一铺(上残),下面画男供养人四身;门北宋画《报父母恩重经变》—铺(上残),下画供养比丘六身(图2)。

《报恩经变》依据《大方便佛报恩经》所绘。《大方便佛报恩经》也称《大方便报恩经》、《报恩经》(以下称《报恩经》),有1卷本和7卷本两种版本,1卷本古已失帙,现存为7卷本,“失译人名出后汉录”。据考证其编集成经的时代大约在宋梁时期(420—516),也有学者认为就在5世纪中叶,即431—490年。敦煌石窟壁画中的《报恩经变》就是据7卷本绘制的。

《大方便佛报恩经》,顾名思义,即广大方便、酬报恩德之意,就是宣传佛教的报恩思想,即上报三宝(佛、法、僧)恩,中报君亲恩,下报众生恩。此经的主旨,在《序品》中就开宗明义讲得很清楚:阿难有一天在王舍城次第乞食,路遇一婆罗门子,担负老母行乞,若得美食即仰奉老母,若得恶食则自食之,阿难为其孝心所动。此情景恰被六师徒党所见,斥责阿难:其师祖释迦适生一七,母丧,是为恶人;作为王子,致国家、国王于不顾,逾城出家。是为无恩之人;离父抛妻,不行妇人之礼;“徒众无尊卑,不知恩不念恩”,为无恩分人,因此,释氏就是不忠不孝的无恩之人。阿难心生惭愧,故乞示于佛,“佛法之中,有无孝养父母”。于是佛说《报恩经》,认为在过去无量劫生死轮回的过程中,“一切众生亦曾为如来父母,如来亦曾为一切众生而作父母……以是缘故,一切众生于佛有重恩”,正是为了普渡众生,“为孝养父母知恩报恩故”,如来才出家修行。外道指责如来对父母忘恩,是因为只看到一世的缘故。真正的报恩,应以大悲心不舍一切众生,普渡众生。同时,佛还讲了其孝养父母的“难行苦行”。《报恩经》就是以报恩思想为主题,直接或间接集录了一些本生故事,宣扬上报三宝恩、中报君亲恩、下报众生恩,以此对指责佛教为无恩分人者进行反驳。

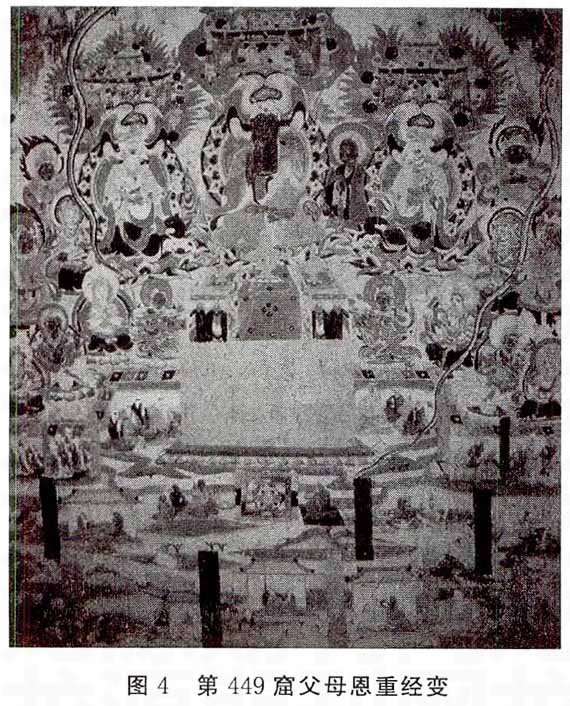

经文中还以一些“孝养父母苦行因缘”和佛本生故事,讲了孝养父母、奉事师长、修十善业、受持三归及具足戒、发菩提心等一些报恩之行。由于《报恩经》极力迎合儒家伦理思想,受到了深受儒家孝道伦理熏陶的中国民众的欢迎,得以在中国广泛流行。全经共9品,每品主要内容见下附表。

敦煌石窟《报恩经变》所绘的故事,是根据当时历史条件的需要,主要选择了以忠孝、报恩思想为内容的《序品》、《孝养品》、《恶友品》、《论议品》和《亲近品》。最早出现于盛唐,吐蕃时期逐渐增多,历经晚唐、五代,一直沿续至宋代。现存36铺,其中莫高窟33铺,榆林窟3铺,莫高窟第85、98等窟《报恩经变》的榜题尚存。

第449窟《报恩经变》绘于东壁门南,上部残损,中间绘说法图,说法佛下为横长方形榜题,尚能辨识部分内容(图3)。下部绘《恶友品》,描绘了善友太子的故事:波罗奈国太子善友“忠孝仕君亲”,为济众生,人海赴龙宫求取摩尼宝珠,获宝归途中,被其弟恶友刺瞎双眼而夺去宝珠,流落利师跋国为王宫看守果园。善友悲于不幸遭遇,常于园中弹筝抚弦以抒情怀。利师跋国公主听筝知音,萌发爱情,与善友结为夫妇。后善友披露太子身份,双眼复明,偕公主返回波罗奈国索回宝珠,变化出衣食珍宝救济众生。以此说明释迦过去世时,虽常受别人的毁害,而以德报怨,“以忍辱力,常念施恩,因乃得济”,最终成佛。画面共有8个情节,佛右侧自下而上绘善友施舍、国王寻海师、送行和海师伴善友寻宝等情节,左侧绘恶友刺目、牛王舐刺和树下弹琴三个情节,中间绘宝珠雨宝,表现《报恩经》的经旨:“如意宝珠,溥施群生”,这也是敦煌《报恩经变》标志性的画面。

《佛说报父母恩重经变》是依据《佛说父母恩重经》绘制的。《佛说父母恩重经》,又称《父母恩重经》、《报父母恩重经》、《大报父母恩重经》等,是中国僧人杜撰的一部专讲孝道的伪经。

现知出于敦煌的《父母恩重经》写本有60件,至少有4种版本。甲种经文中有孝子事迹,这是此经最初的写本,称为全本;乙种是删除了孝子事迹的写本,其余内容则大体相同,称为删本;丙种是在乙种的基础上衍生出来的,仅增加了“盂兰盆会”的内容;还有一种版本,仅发现S.3919一件,其内容与前三种版本有很大不同,字数也超出1/3以上,尤其是此经将父母的养育恩德,概括为十恩德,并列有十恩德的题目和不孝之子所入十八地狱的名称,称为别本。从几件有纪年题记的写本来看,属唐、五代、宋诸代写本,最早的纪年题记,在吐蕃统治敦煌时期(786—847)。此经删本在敦煌出现的年代约在唐后期,至五代、宋流行了100多年,与归义军统治相始终。删本和别本的年代一般晚于全本。

敦煌莫高窟现存《父母恩重经变》4铺,即第238、156、170、449窟。另外,还有两幅彩绘于绢上的《父母恩重经变》,一件现存伦敦大英博物馆,一件存甘肃省博物馆,后者有宋淳化二年(991)的题记。从现存4铺壁画和2件绢画来看,都没有全本经文所述孝子事迹的画面和别本所述地狱的画面,由此可知敦煌的《父母恩重经变》是依据乙种删本经文绘制的,个别画面也不排除是依据了其他版本的经文,或是画工结合依据该经的文学作品而创作的。

在莫高窟4铺《父母恩重经变》中,中唐第238窟位于东壁门南,为屏风式,上部绘说法图,下部三条屏风内绘父母恩德,此铺经变烟熏严重,画面难以辨识。晚唐第156窟绘于前室顶北侧,构图为三段式,上部绘山水,中部是说法场面,下部是表现父母恩德的场面,部分残损,榜题仅能辨识个别字。第170窟北壁,宋绘,条幅式,形式与甘博绢画相同,即中间说法图,两边条幅画父母恩德。第449窟东壁门北,宋绘,构图为三段式,上部残损,中部说法图,下部绘父母恩德等。

敦煌藏经洞出土有两幅《报父母恩重经变》绢画均为宋代作品。一幅(134×102cm)画面布局为三段式:上部绘说法图,中部绘父母恩德,六组画面分置于榜题两侧,尚存部分榜题,但画面有残损,下部绘供养人像和书写发愿文的榜牌,大部分亦残损。另一幅淳化二年绢画(182×127cm),说法图下部中间有两块榜牌,上榜题为“佛说报父母恩重经变”及墨书12行经文,其文如下:

佛说报父母恩重经变

如是我闻,一时佛在王舍城耆阇山中,与比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。一切诸天人民,诸天龙八部鬼神,接来□□□□□佛说法、瞻□□□,目□暂舍。佛言人生在世,父母□□,□父不生,非母不养。乃至佛告阿难此经名为《父母恩重经》。若有一切众生,能为父母修福、造经、烧香等,是人能报父母之恩。乃至一切□众,□□欢喜,发菩提心,号亟动地,泪□如□,五□体投地顶礼,佛是欢喜。奉祈。

下榜题书写发愿文15行,前题《绘佛邈真纪》,末题“于时淳化二年岁次辛卯五年二日纪”,记述了制作经变画的缘起和时间。说法图及榜题两侧及下部绘父母恩德等15组画面,也皆有榜题,且保存完好,绘制精美,色彩绚丽,是这一经变画的杰作。由于莫高窟四铺经变都有不同程度的残损或褪色,再加榜题不存,一些画面所绘内容已难以辨识,因而,二铺绢画为这一经变的研究提供了重要资料。

第449窟《父母恩重经变》,上部残损,中部绘说法图,说法场面与这一时期的经变画一样,上部绘耆阁崛山,下面以佛为中心,两侧是对称听法的弟子、菩萨、天王、天龙八部众和世俗弟子(图4)。说法图下部中间有横长方形榜牌一块,尚残存“父母恩”、“父母”、“恩”等字迹。榜牌两侧分绘三组僧俗供养人,下绘方形曼陀罗坛。坛右侧胡跪三僧人,前一人手持供具,后二人双手合十。坛左侧跪一供养人,身着圆领红袍,腰系带,手持长柄香炉,身后有一道云彩弯延向上至经变顶部,惜上部已残损。此画面也见于淳化二年绢画,在说法佛下部中央的榜牌两侧有一男一女二供养人,身后各有一道弯延向上的云彩。云彩顶端分坐一男一女,这应是表现供养人往生天界。下部佛左侧表现父母恩德等,下面从左至右分述如下:

1、画面中一男一女对坐,男着圆领红袍,女上着交领红襦,下着禄色长裙。前面亦有一人,褪色不清。在淳化二年绢画中亦为一男一女对坐,榜题“父母之恩,昊天罔极”,是经文“父母之恩,吴天罔极”的表现。

2、一妇女站立,怀抱幼儿。表现经文“人生在世,父母为亲。非父不生,非母不养……饥时须食,非母不哺;渴时须饮,非母不乳”。二幅绢画均有相似的画面。

3、画面应是母抱儿前行,父随后作戏儿状。此处母抱儿前行的画面部分不清。应是经文“父母怀抱,和和弄声,含笑未语”的表现。淳化二年绢画中为儿骑母颈前行,父随后作戏儿状,榜题为“父母将子随行加胫(颈)时”。

4、画面中房内一小儿卧“栏车”(上有浅栏,下面是四腿交叉的摇车)内,母在旁边摇车。表现经文“慈母养儿,去离栏车”,或“或在栏车,摇头弄脑

时”。第170窟、淳化二年绢画亦为“栏车”,第156窟为母推四轮小车。这也是《父母恩重经变》标志性的画面之一。

5、画面中父母对坐,中间置一案,父亲奏乐,母亲拍手,二小儿在前面嘻笑跳跃,应是经文“和和弄声”的表现(图5),与淳化二年绢画榜题为“父母怀抱,含笑未语,和弄声时”的画面基本相同(图6)。

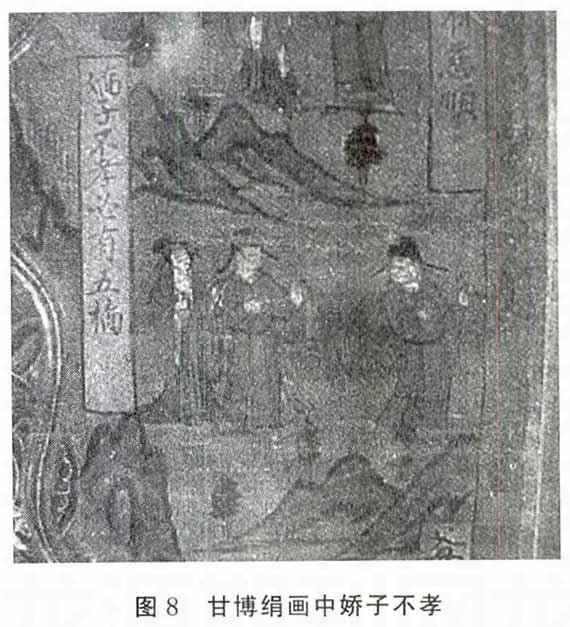

6、画面中屋内坐一老人,对面一人服侍是经文“父母年高,气力衰老”的表现。屋前有一人怀抱包袱转身离去,是表现经文“惑复父孤母寡,独守空房”(图7)。这是异时同图法。此情节淳化二年绢画为父母并立,一男子转身离父母而去,榜题“娇子不孝,必有五谪”(图8)。残绢画榜题为:“既索妻妇,得他子女,父母转疏,私房屋室共相语乐。父母年高,气力衰厄,终朝至暮,不来借问。”

以上为佛左侧画面,表现了父母恩德。以下是右侧画面:表现报父母恩德、礼敬三宝、作福造经、烧香请佛等画面:

7、房内一男一女对坐,男子手捧经卷。

8、画面中有一床榻,榻上置一几案,案后坐一妇人读经。

9、树下置一床榻,一身着红色长袍的男子坐几案后,右手握笔,正在写经。

10、画面中有一寺庙,内有佛像,屋顶置一经架。一身着红色长袍的男子跪于寺庙前,双手捧物,作供养状。

以上7—10画面表现写经、诵经、礼佛和供养僧人等报恩之行,是表现经文的最后部分,“佛告阿难,若善男子、善女人,能为父母受持、读诵、书写《父母恩重摩诃般若波罗蜜经》一句一偈,一径耳目者,所有五逆重罪,悉能消灭,永尽无余,常得见佛闻法,速得解脱”,“若有一切众生,能为父母作福、造经、烧香请佛、礼拜供养三宝,或饮食众僧,当知是人能报父母其恩”。其中第8、9幅在经变中的位置、画面与第156、170窟《报父母恩重经变》的位置、画面基本相同。

以上主要是表现父母茹苦含辛养育子女的恩德,并通过褒扬孝子之行,鞭挞娇子不孝,说明只有供养三宝,崇信佛法,才能报父母之恩,这是经变的主体部分。洞窟4铺《父母恩重经变》的布局形式大致相同,佛左侧主要表现父母恩德,右侧表现礼敬三宝、作福造经、烧香请佛,其中一些画面可以互相参照辨识。尤其是二幅有榜题的《父母恩重经变》绢画为辨识第449窟《父母恩重经变》提供了重要旁证资料。

以上对莫高窟《报恩经变》和《父母恩重经变》作了介绍,并对第449窟东壁门南、北二铺经变的内容作了分析,因此,我们认为第449窟门北应为《父母恩重经变》,而不是《佛顶尊胜陀罗尼经变》,主要有以下几点理由:

1、此铺经变说法图下榜题中,残存有“父母恩”、“父母”、“恩”等字,均见于《父母恩重经》,如“父母恩”见于:“佛告阿难:此经名父母恩重经”、“能为父母受持读诵书写父母恩重大乘摩诃般若波罗蜜经一句一偈”等;“父母”、“恩”二字词,在经文中则比比皆是,而这些词语在《佛顶尊胜陀罗尼经》中却无。尤其引人注目的是,残存字迹也见于淳化二年《佛说报父母恩重经变》榜牌经文中,也为其提供了旁证资料。

2、第449窟约建于太平兴国五年(980年前后),与淳化二年(991)绢画,不仅同属曹延禄时期(976—1002年在位),且时间极为接近,这就为第449窟《父母恩重经变》内容的研究提供了重要旁证。经过将此铺经变与淳化二年绢画对比研究,一些情节、画面相同或相似,也可以确定此铺经变应是《父母恩重经变》。

3、第449窟东壁门南、北二壁《报恩经变》与《父母恩重经变》相配置,符合当时的历史背景。莫高窟现存4铺《父母恩重经变》,除第449窟与《报恩经变》绘于一窟外,第156、238窟也将此二经变同窟而绘。将此二经变绘于一窟,尤其是第449窟将二铺经变同壁左右对称而绘,是为了强调二经都以孝养父母、报恩思想为主题,二者相互配合,相得益彰。敦煌的《父母恩重经变》,从中唐开始,延续至宋代。这一经变出现于吐蕃占领敦煌时期和归义军时期,并与《报恩经变》相配置,并非偶然,应与这一时期的历史背景关系密切,即在四面六蕃相困的归义军时期,通过劝诱人们遵守儒家的道德规范,以宣传忠孝思想。

4、众所周知,莫高窟同时期所绘同一题材的经变画,大都有相同或相似的布局、情节和画面内容。第55窟为归义军节度使曹元忠功德窟(962年前后),第454窟为其侄曹延恭继位后始建,而由其堂弟曹延禄,也就是曹元忠子在976年以后最终建成,比第55窟晚10余年;第449窟则是延禄继堂兄位后所建的功德窟(980年前后)。此三窟建于同一时期,建造的时间相连,又是父子、堂兄弟相继而建,三窟的内容、风格互有一定影响。如第454窟与第55窟的窟型、壁画题材基本相同,二窟所绘《佛顶尊胜陀罗尼经变》,均为条幅式布局。条幅画有一致的地方,如均有12幅画面:第454窟《佛顶尊胜陀罗尼经变》右侧条幅1、5、6和左侧条幅1、3、5与第55窟《佛顶尊胜陀罗尼经变》右侧2、4、7和左侧条幅2、5基本相同,说明第454窟《佛顶尊胜陀罗尼经变》沿用了第55窟的部分内容和布局形式,它们有继承关系。但是,第449窟虽与绘有《佛顶尊胜陀罗尼经变》的第55、454窟为同一时期建造,且与第55窟功德主曹元忠又是父子关系,与第454窟同时由曹延禄建成,然而,第449窟门北经变与第55、454窟《佛顶尊胜陀罗尼经变》,除房顶的经架外,经变布局、情节及画面均无相同之处。

5、经变中的经架不是判别《佛顶尊胜陀罗尼经变》的唯一标志。《佛顶尊胜陀罗尼经》中说“佛告天帝:若人能书写此陀罗尼,安高幢上,或安高山,或安楼上”。第55、454窟《佛顶尊胜陀罗尼经变》就画有顶置经架的经幢、高山和楼房来表现。在被有些学者认为莫高窟唐前期第217、103、23、31窟《法华经变》为《佛顶尊胜陀罗尼经变》中,也有相同的画面。但是,在第449窟门北经变中仅有一房顶上有经架(图9),除了此经架外,《佛顶尊胜陀罗尼经变》中见到的猪、狗、野干、骸骨与生天者、畜生与地狱、率堵坡,莲花化生、有经架的山岳、经幢等情节或画面,在此铺经变中都没出现。就是第449窟说法图榜题下面的平面陀罗尼经坛,也与第55、454窟《佛顶尊胜陀罗尼经变》的二层陀罗尼经坛完全不同。况且,并非施密特所言在莫高窟经架仅见于《佛顶尊胜陀罗尼经变》,除了此铺《父母恩重经变》外,笔者发现第156窟主室写有榜书的“妙法莲华经变”中也有经架,画面为一僧人盘腿坐于高床上讲经,其右侧置一经架,高床前跪二俗人双手合十听法(图10)。另外,中唐第150、359窟等《金刚经变》中也有经架(图11)。由此可见,在莫高窟经架并非仅出现于《佛顶尊胜陀罗尼经变》中,也不是判定这一经变的标志性物件。关于第449窟《报父母恩重经变》中出现的经架,笔者认为只是对“为父母受持、读诵、书写”佛经的一种表现,此一画面的绘制也许受到了同时期第454窟《佛顶尊胜陀罗尼经变》的影响。

综上所述,第449窟东壁门北经变应为《报父母恩重经变》,而不是《佛顶尊胜陀罗尼经变》。

参考文献:

[1]下野玲子,敦煌莫高窟第217窟南壁经变新释[J],美术史,2004(157):96—115。

[2]敦煌文物研究所,敦煌莫高窟内容总录[M],北京:文物出版社,1982。

[3]李永宁,报恩经和莫高窟壁画中的报恩经变相[C],敦煌研究文集,兰州:甘肃人民出版社,1982。

[4]内藤龙雄,大方便佛报恩经にっぃて[J],印度学佛教学研究,3(2)(总6号):313—315。

[5]白化文,赵匡华,佛报恩经讲经文[c]//周绍良,白化文,敦煌变文论集,上海:上海古籍出版社,1982:829。

[6]郑炳林,敦煌碑铭赞辑释[M],兰州:甘肃教育出版社,1992:1268。

[7]马世长,《父母恩重经》写本与变相[c]//敦煌石窟研究国际讨论会文集·石窟考古编,沈阳:辽宁美术出版社,1987。

[8]孙修身,《佛说报父母恩重经》版本研究[c]//段文杰敦煌研究五十年纪念文集,北京:世界图书出版公司,1996。

[9]郑阿财,父母恩重经传布的历史考察——以敦煌本为中心[C]//项楚,郑阿财,新世纪敦煌论集,成都:巴蜀书社,2003。

[10]韦陀,西域美术:第2卷[M],上野フキ,译,东京:讲谈社出版,1982:图版28。

[1I]秦明智,北宋《报父母恩重经变》画[J],文物,1982(12)。

[12]贺世哲,从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代[G]//敦煌研究院,敦煌莫高窟供养人题记,北京:文物出版社,1986。

[13]王惠民,敦煌佛顶尊胜陀罗尼经变考释[J],敦煌研究,1991(1)。

[14]大正藏:第19册[M]:351b。