敦煌石窟八大菩萨曼荼罗图像解说(上)

刘永增

内容提要:在印度的佛教石窟以及我国西藏地区,八大菩萨曼荼罗的造像和绘画曾广为流传。本文分两部分全面探讨敦煌石窟的八大菩萨曼荼罗图像,第一部分考察八大菩萨曼荼罗相关的经典,以及印度及西藏的相关图像,并介绍-了敦煌石窟中已判明的八大菩萨曼荼罗图像。

关键词:胎藏大日卢舍那佛八大菩萨

中图分类:K879.41;B946.6文献标识码:A文章编号:1000-4106(2009)04-0012-012

公元781年至848年间,瓜、沙二州受吐蕃统治67年,这一时期莫高窟共开凿洞窟55个,重修洞窟36个,其中有纪年的洞窟4个。榆林窟初创于初唐时代,唐代开凿洞窟19个,保存较为完好的仅第25窟。东千佛洞现存洞窟7个,大多开凿于西夏时代。从敦煌石窟现存的佛教遗迹看,虽然壁画中不乏密教题材,但是多局限在不空羂索、如意轮、千手千眼、十一面观音等多头多臂的杂密题材,很少有以金、胎二部曼荼罗为内容的壁画。藏经洞出土的绢画中,除了大英博物馆藏Stein Painting50Ch,0074号文献、吉美美术馆藏金刚界五佛(MG,17780),以及几件白描画稿外,以纯正密教为题材的绘画也为数不多。然而,根据敦煌藏文经典的研究,藏经洞中却出土了不少藏文密教经典,有些甚至属于早期传自西藏的密教典籍。这其中,有与后期藏传密教宁玛派相关的古密教文献(srein No.332),有《初会金刚顶经》系的吐蕃语写本(Stein No.367Ⅱ、447Ⅲ等)残片,还有与本文讨论的八大菩萨有着密切关系的《伴眷属毗卢遮那赞》(rNam par snan mdzadkhor dan bcar pa la bstod pa),以及唐宋经录不载、汉译《大藏经》未收、题写为不空三藏译的伪经《金刚峻经金刚顶一切如来深妙秘密金刚界大三昧耶修行四十九种坛法经作用仪轨法则》,即所谓的《金刚峻经》②。藏经洞出土的密教经典,数量虽然不多,但是从本文讨论的结果看,说明在吐蕃进入敦煌之前的公元8世纪末至9世纪初叶,像八大菩萨之类的密教曼荼罗有可能也是传自西藏地区的。

敦煌石窟中,已判明的胎藏大日与八大菩萨曼荼罗有榆林窟中唐的第25窟、五代的第20窟和奠高窟晚唐的第14窟。近期,笔者对莫高窟及其周边的密教壁画进行了一次普查,莫高窟第234窟(宋代)、第170窟(宋代)新发现了八大菩萨曼荼罗两例,榆林窟第35窟(五代)和第38窟(五代)新发现了两例,瓜州东千佛洞第7窟(西夏)发现了一例。下面根据笔者的调查结果报告如下。

一关于八大菩萨曼荼罗经

佛教美术菩萨像的雕造,大致始于公元1世纪的犍陀罗地区。犍陀罗的佛三尊像中,一侧多表现观音菩萨,不同时代、地域,另一侧或表现弥勒菩萨或金刚手菩萨,以观音和弥勒组合的遗例占多数,次为莲花手(观音)和金刚手,也有少数以观音和文殊组合的例子。其后,随着大乘佛教的兴起,胁侍菩萨的数量逐渐增多,其中受人们热信的菩萨像逐渐形成了较为固定的组合,最终形成了八大菩萨。

敦煌石窟中,佛三尊像的塑造或者绘制出现在北魏时代。在以如来像为中心的说法图中,有一佛二菩萨的三尊形式,也有众菩萨围绕的由多尊尊像组合的佛说法图形式,这些佛说法图中的众菩萨是菩萨在听闻如来说法,不是本文要讨论的八大菩萨。莫高窟,八大菩萨最早出现在隋代的第417窟天井和初唐的第220窟的药师经变中。虽然也是八大菩萨,但是不是本文要讨论的密教八大菩萨。

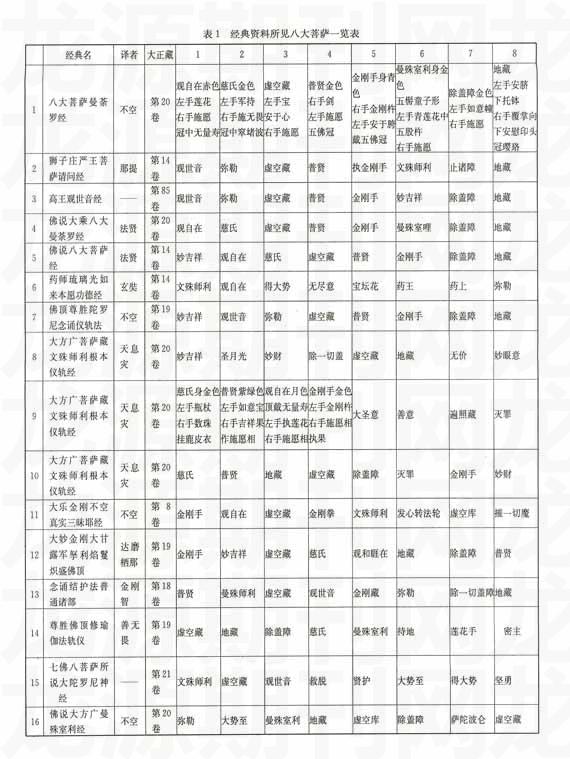

通常所说的八大菩萨,是指观音、弥勒、虚空藏、普贤、金刚手、文殊、除盖障和地藏组合的八身菩萨,是密教信仰的对象。如表1《经典资料所见八大菩萨一览表》(以下略为《一览表》)所示,即使是密教的八大菩萨,也有各种各样的组合。以下参照《一览表》,就密教八大菩萨的组合形式以及身色、持物、头饰做一简单说明①。

《一览表》中1所列举的是不空译《八大菩萨曼荼罗经》,密教的八大菩萨曼荼罗多依据此经。然而较之不空译,那提译2《狮子庄严王菩萨请问经》的翻译年代更早一些,只是没有不空译那样流行。除此之外,与不空译组合相同的八大菩萨,还见于3《高王观世音经》。

关于《高王观世音经》,《佛祖统纪》中说:“高王观世音经……此经止十句,即宋朝王玄谟梦中所授之文。今市肆刊行,孙敬德所诵者是。后人妄相增益,其文猥杂,遂使识者疑其非真。”《开元释教录》将之列入伪妄乱真录。日本光化二年(1898)编撰的《续藏经》收有此经,经典的末尾附有八大菩萨名。其后在编撰《大正藏》时,亦将敦煌出土的该经编入第85卷疑似部(N02898)。《续藏经》本《高王观世音经》卷末附有八大菩萨名,而敦煌本却没有八大菩萨名,似可推测,《续藏经》本中的八大菩萨名,极有可能就是《佛祖统纪》中所说的“后人妄相增益”的部分,是《高王观世音经》流传中的另一个版本。以观音菩萨为主尊的八大菩萨曼荼罗见于莫高窟第170、234窟以及榆林窟第35窟。

《一览表》第5法贤译《佛说八大菩萨经》的八大菩萨组合是妙吉祥、观自在、慈氏、虚空藏、普贤、金刚手、除盖障、地藏,除了妙吉祥、观自在、慈氏在译名上有所不同外,其他的菩萨名与不空译完全一致。第7不空译《佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨法》、第12达磨栖那译《大妙金刚大甘露军孥利焰鬟炽盛佛顶》、第13金刚智译《念诵结护法普通诸部》、第18章嘉sKu brnan sum brgya集成的《三百图像集》等经典,除了前后顺序与不空译《八大菩萨曼荼罗经》略有不同外,菩萨名的构成也大致相同。又,在第17《造像量度经续补》中,八大菩萨名是文殊、密主、弥勒、空藏、观世音、地藏、普贤、除障,很明显其中的密主、空藏、除障三菩萨分别是金刚手、虚空藏和除盖障。其他的八大菩萨经典,八大菩萨中最少一身、最多六身的菩萨名与不空译《八大菩萨曼荼罗经》的记述不同。关于八大菩萨的身色、持物、头饰,多数经典未有述及。如《一览表》所示,18部经典中,译于宋代以前的有16部,其中仅有不空译《八大菩萨曼荼罗经》逐一记述了八大菩萨的身色、头饰、持物。又,第9天息灾译《大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经》中述及了慈氏、普贤、观自在、金刚手四菩萨,但是,将之与不空译八大菩萨名相比,除观自在菩萨完全一致外,其他三菩萨的图像特征与《八大菩萨曼荼罗经》的记述有所不相同。将不空译八大菩萨持物、身色、头饰等,与敦煌石窟现存的八例八大菩萨曼荼罗相对照,只有东千佛洞第7窟的完全一致,其他七例虽然菩萨名相同,但头冠的表现以及身色、持物等图像特征均不相同。如果说东千佛洞第7窟是忠实地依照不空译《八大菩萨曼荼罗经》绘制的,那么其他七例八大菩萨曼荼罗则与印度传来的图像有着深刻的渊源关系。

不空译观音菩萨像,宝冠上现化佛,左手持莲花,右手作与愿印。除东千佛洞第7窟外,现存的其他五例均与之大致相同。又,不空译《八大菩萨曼荼罗经》中所述八大菩萨均作半跏坐,敦煌石窟中的八大菩萨或作吉祥坐或作游戏坐。

关于弥勒菩萨,不空译《八大菩萨曼荼罗经》、东千佛洞第7窟的像以及其他七例的头冠上,均现窣堵波,两手或一手持水瓶,一手作施无畏印,或手持莲花,莲花上现水瓶。说明了无论是印度后期密教的造像还是受其影响的敦煌石窟,弥勒菩萨都有着较为固定的图像传承,进而言之,也与印度早期佛教美术中的犍陀罗造像有着深刻的渊源关系。又,莫高窟第14窟像、榆林窟第25、20窟像,身披鹿皮。

虚空藏菩萨,《八大菩萨曼荼罗经》说左手置胸前,右手流出无量宝。东千佛洞第7窟的像与不空译完全相同。其他的七例均右手持剑。

不空译的普贤菩萨像右手持剑,左手结与愿印。东千佛洞第7窟的像与不空译的记述完全一致。其他的七例均手持三宝莲。手持三宝莲的普贤菩萨见于东印度的奥利萨石窟,亦见于敦煌藏经洞出土的绢画(MG,17770)E93。

金刚手菩萨,东千佛洞第7窟的像,身色朱色,与不空译不同。头戴五佛冠,右手持金刚杵等图像表现与不空译《八大菩萨曼茶罗经》的记述相一致。其他七例金刚手菩萨像或手持金刚杵,或手持莲花,莲花上现金刚杵,但头上不著五佛冠。

文殊菩萨,不空译中说手持青莲花,花上载五钴杵。敦煌石窟中,除了榆林窟第38窟的像为未敷莲花外,其他的文殊菩萨均手持青莲花,但花上不载五钴杵。青莲花上载五钴杵的例子见于东千佛洞第7窟。与之不同的是,印度石窟中的文殊菩萨均手持梵箧,我国藏传密教中的文殊菩萨也多手持梵箧,而敦煌石窟的除盖障菩萨却手持梵箧。

不空译中说除盖障菩萨左手持如意幢,右手结与愿印。敦煌石窟中,手持如意幢的除盖障菩萨仅见于东千佛洞第7窟,其他的七例均手持梵箧。而东印度奥利萨石窟的除盖障菩萨则手持宝幢,与东千佛洞第7窟的相一致。

在不空译中,地藏菩萨左手于腹前托钵,右手于其上作安慰印。左手托钵的地藏菩萨仅见于东千佛洞第7窟,其他的几例地藏菩萨,或手持菱形宝印,或手持宝珠。手持宝印的地藏菩萨见于《大日经》、藏译《金刚手灌顶怛特罗》、《胎藏图像》、《胎藏旧图像》。在《现图胎藏怛特罗》中,地藏菩萨右手持宝珠,左手持如意幢。在敦煌石窟中,单独的地藏菩萨像以及与观音菩萨并立的地藏菩萨像,多以一侧手持宝珠。手持宝珠的地藏菩萨像,与《现图胎藏曼荼罗》的图像不无关联。

二古代印度与我国西藏地区的

八大菩萨曼荼罗

1古代印度的八大菩萨造像①

对印度奥利萨州密教遗迹的学术调查,大致始自20世纪的五六十年代,当时的印度考古局首先对拉托那祗厘(Ratnagiri)进行了发掘,现场发掘负责人为密特拉(Debala Mitra)女士。此后,日本学者佐和隆研(Sawa,Ryuken)博士以及各学术机构亦先后对东印度奥利萨州的石窟群进行过多次学术考察,并且逐年刊行了考察报告,发表了不少的学术论文。20世纪80年代,印度考古局在密特拉女士的主持下出版了大型的考古报告③。近年,以日本名古屋大学教授宫治昭(Miyaji,Akira)先生为代表的联合考察团,于1998~2000年间,对我国四川的大足、甘肃莫高窟、榆林窟以及西北印度、南印度、东印度、巴基斯坦等地的佛教遗迹进行了学术考察,除了学术简报外④,还在日本各学术刊物上发表过数十篇的学术论文。2005年3月,受印度甘地中心的邀请,笔者亦有机会亲访印度,对阿旃陀(Ajanta)、埃罗拉(Ellora)、奥兰伽巴德(aurangabad)以及奥利萨(orissa)州的佛教遗址进行了为期40天的学术考察。下面,基于诸先学的研究成果以及笔者实地考察的结果,对奥利萨州石窟中保存的胎藏大日与八大菩萨曼荼罗概述如下。

奥利萨州位于印度东部,玄奘西行时曾亲历此地。《大唐西域记》卷10中说:“乌荼国,周七千余里……伽蓝百余所,僧徒万余人,并皆习学大乘法教。天祠五十所,异道杂居。诸窣堵波凡十余所。并是如来说法之处,无忧王之所建也。国西南境大山中有补涩波祗厘僧伽蓝,其石率堵波极多灵异。”玄奘所说的“祗厘”在印度语中为小山之意,今奥利萨地区的仍有八个佛教遗址以“祗厘”为名,如拉托那祗厘(Ratnagiri)、乌达雅祗厘(Udayagiri)、拉利塔祗厘(LaIitagiri)、阿西雅祗厘(Asiagiri)等。印度及日本学者根据《大唐西域记》的记载,推定乌荼国为今日的拉托那祗厘(Ratnagiri)。

奥利萨州的八大菩萨曼荼罗有两种形式,其一为单独石材上雕刻的九尊像,即在石材中央雕刻主尊,主尊两侧雕刻八大菩萨,表现形式类似我国北朝期的碑像。主尊的表现上,有说法印、触地印和禅定印三种形式,其中说法印如来像的下方刻有法轮与对鹿,很可能是释迦牟尼与八大菩萨。触地印的如来像最多,笔者考察过程中至少发现了四例。从造型表现上看,作触地印的如来像,可能是释迦牟尼,也可能是阿閦佛,现在还无法做出准确的判断。禅定印的为头戴宝冠的菩萨形造像,即本文要讨论的胎藏大日。无论哪一种形式,在主尊造像的两侧都雕刻八大菩萨,有的还雕刻女尊胁侍像。其二为单独石材上分别雕刻九尊造像,集合一起共同表现八大菩萨,这类造像见于拉托那祗厘(Ratnagiri)博物馆藏品。遗憾的是,笔者没能在博物馆中发现八大菩萨的主尊造像。这两种类型的造像都制作于印度的波罗王朝时期,如后述,除了虚空藏、除盖障和文殊三菩萨外,八大菩萨中的手中持物及头上的化佛、化塔,都与敦煌石窟中的八大菩萨有着明显的一致性。似可推测,敦煌石窟中的八大菩萨是受印度后期佛教艺术的影响的。

2西藏地区现存的八大菩萨曼荼罗

关于八大菩萨,在藏语中称之为八大嫡子(Nye ba'i sras chen brgyad),在藏传佛教的唐卡、古藏传寺院和古代文献中,也有许多八大菩萨的遗存。由于西藏地接印度,八大菩萨曼荼罗在我国西藏自治区以及青海省有着广泛的信众。关于西藏地区的八大菩萨,最早的研究见于19世纪末叶僧肯采(1820~1892)的巡礼记录。他在记录中说,在与不丹相邻的国境附近,有一个叫劳达库(Lho brag)的地方,那里的库姆亭拉勘(Khomting lha khang)寺院与松赞干布大王有关联,寺中存有四面大日与五佛、八大菩萨。在雅砻的汤吐库拉勘(Khrabrug lha khang),集会堂内的多罗菩萨殿内也供奉有五佛、八大菩萨和守门神。松赞干布在位于公元630~650年间,相当于初唐时代的中后期。虽然僧肯采记述的时代过早,早

得有些让人难以置信,但却说明了在我国的西藏地区,八大菩萨的信仰有着悠久的历史。

其后关于八大菩萨的学术研究见于杜齐(Gi—useppe Tucci)先生对中亚地区的考察报告。杜齐先生在他的考察报告中说,在苍地的慈伊乃撒尔(rTsis gans gsar)寺院内供奉有大日如来、八大菩萨,它的初创期可上溯到吐蕃统治时期。据近年学者的考察,现佛堂内仍供奉着如来、八大菩萨以及不动、降三世二明王。

西藏地区的八大菩萨与主尊造像的组合有四种形式,即主尊为大日如来、阿弥陀、三世佛以及释迦牟尼(或弥勒)造像。这些造像制作于公元8~12世纪期间,其中的大日如来与八大菩萨见于上述库姆亭拉勘(Khom ting lha khang)以及汤吐库拉勘(Khrabrug lha khang)两寺院。此外,桑耶寺的乌采大殿中,至今还保存着胎藏大日与八大菩萨的造像,造像的两侧还有维摩、喜吉祥(dGabai dpal)、不动和降三世。西藏东部卡姆的恰木顿以及文成公主入藏时的经停地毕导(Bis mdo,青海省玉树县),也雕刻有胎藏大日与八大菩萨的造像,这些造像均制作于公元9世纪的上半叶。

阿弥陀与八大菩萨造像保存在奥恩凯禄拉勘(On ke ru lha khang),虽然塑像经过后代重修,但从保存的现状看,原作应该属于前弘期以前的作品。

三世佛造像即燃灯佛、阿弥陀佛和迦叶佛造像,制作于公元11世纪前后,作品见于拉萨附近的涅汤(sNye thang)、汤迦(Thang skya)和撒玛达(Samada/Kyang bu)三地。据杜齐先生的考察,撒玛达寺院的主尊为三世佛,两侧为八大菩萨,在八大菩萨的两外侧还塑有火神(Me lha)和水神(Chu lha)。

释迦与八大菩萨造像亦见于达囊寺。达囊寺建于弃松德赞2E(754~797年间在位)时代,寺院中除了释迦牟尼与八大菩萨之外还有马头、金刚手二金刚。在拉萨茨谷拉勘寺院中,塑造的也是释迦牟尼与八大菩萨,还有维摩、喜吉祥、不动和降三世。弥勒与八大菩萨的造像见于达囊(Gra nang)寺附近的强帕林(Byang Paling)。

除此之外,斯坦因与伯希和收集品中有三件藏文写本《伴眷属毗卢遮那赞>>D43(rNam par snan mdzadkhor dan bear pa 1a bstod pa),即Stein No.366Ⅲ、No.385Ⅱ,Pelliot,108。其中斯坦因的两写本保存的均是文献开头的一小部分,伯希和第108号文件是4对页,使我们能大致了解到文献的基本内容。文献在诵读了毗卢遮那如来的赞文后,写①观音、②文殊、③虚空藏、④普贤、⑤金刚手、⑥文殊、⑦除盖障、⑧地藏八菩萨,之后记⑨维摩、⑩宝吉祥(Rin een dpal)、⑩降三世赞文,遗憾的是文献后半部分缺损了。尽管如此,我们有理由推测,之后续写的一定是与不动明王相关的赞文。如上述,塑有维摩和喜吉祥的达囊寺建于弃松德赞在位的8世纪后半叶,有维摩和宝吉祥的Pelliot,108写于吐蕃统治时期的9世纪,相同的八大菩萨,大致相同的尊像配置,一个发现在敦煌石窟,一个保存在西藏中部,说明了这一类八大菩萨有着广泛的信众和相对固定的图像传承。

三学界已判明的八大菩萨曼荼罗

关于敦煌石窟的八大菩萨曼荼罗,学术界已经明确判明的有三例,即绘制于榆林窟第25窟东壁、第20窟东壁以及莫高窟第14窟南壁的八大菩萨曼荼罗②。下面就这三例八大菩萨曼荼罗的尊像配置、图像表现分别叙述如下。

1榆林窟第25窟(图版1)

榆林窟第25窟位于东崖第2层,坐东向西,前室南侧存光化三年(900)题记一则。主室北壁画弥勒经变,南壁画观无量寿经变,西壁两侧绘文殊、普贤经变,东壁画禅定印菩萨形胎藏大日如来与八大菩萨曼荼罗。虽然南侧的四尊已经缺失,但是现存各菩萨题记栏中的尊像题名,为我们考证八大菩萨及其他相关图像,提供了不可多得的实物资料。表2是各尊像的具体位置及图像表现。

主尊禅定印菩萨形如来坐像(图版2)。如来头上高悬华盖,身负椭圆形头光和圆形身光,身光后画方形背屏。华盖后画双树(左侧缺失)。左右题记栏,右侧两题记栏无文字,左侧竖式题记栏中墨书“清净法身卢那舍佛”,“那舍”二字前后颠倒,当为“卢舍那佛”。如来头戴宝冠,高髻,两鬓各缀三个白法螺,曲发垂肩,戴臂钏、腕钏、项饰等,两臂缠绕天衣,右肩至左腹部斜披条帛,此即所谓的菩萨形。肩宽腰细,造型浑圆,以吉祥坐式结跏趺坐于莲花座上。莲花座置于方座上。方座中央及左右两侧画狮子,表示如来坐狮子座。根据菩萨的图像表现以及方座上的狮子确知,主尊为胎藏大日如来①。如来左右画八大菩萨,其中左侧四身中的三身已经缺失,另一身仅存画面一角,右侧四身为地藏、虚空藏、文殊和弥勒菩萨。四菩萨右侧画横竖两种榜题栏,横式题记栏中均无文字,竖式题记栏中分别墨书各尊像尊之名。

地藏轮王坐坐像(菩萨坐式下同,从略)。菩萨上身赤裸,身白色略有变色。下身著绿色小花紧身裙,裹腰衣。椭圆形头光,圆形身光。右手于胸前持宝珠,左手置腹前,第一、二指平伸,余指微曲。除坐姿为轮王坐外,身上饰物及像容一如主尊卢舍那佛。右上角为汉藏两种文字横竖题记栏,横栏中没有藏文(下同,从略),竖栏中存汉文题记“地藏菩萨”四字。

虚空藏右手持剑,左手于左上方伸五指,身绿色。朴亨国先生以为八大菩萨整体上可能经过重新补绘,如虚空藏菩萨的头光形状有所变化,身色亦可能经过重新涂绘,笔者未从壁画中确认到重绘的痕迹。左上角题记栏中的汉文题记虽斑驳不清,但仍可准确辨出“虚空藏菩萨”五字。

文殊右手于腰间持青莲花,莲花现右肩侧,左手于腹前持青莲花,两鬓处亦装饰青莲花。头冠与其他四身菩萨略异,右上角的题记栏中题写汉文“文殊师利菩萨”六字。

弥勒身披鹿皮,右手持未敷莲花,现右肩侧。左手屈前臂,于左肩侧持水瓶。头著三山形宝冠,于中现化塔。右肩侧题记栏中墨书“弥勒菩萨”四字。

观音仅存菩萨作与愿印的右手及右腿,题记栏中墨书“南无观世音菩口”。

八大菩萨手中的持物是判断菩萨身份的重要标识,如后述,自晚唐时代开始,八大菩萨肩侧的莲花上开始表现菩萨持物,并且大都出现在肩侧的莲花上。榆林窟第25窟中的弥勒菩萨,虽左右手均有持物,却不见有莲花上现水瓶,而是持于手中,呈现出八大菩萨较早的一种图像特征。

2莫高窟第14窟

第14窟位于莫高窟南区北侧,洞窟后部设中心柱,前部为覆斗形天井。除东壁外,南北两壁与天井绘制密教经变与曼荼罗九幅,各经变的所在位置及其内容如下:东壁南侧普贤经变

东壁北侧文殊经变南壁西起胎藏大日与八大菩萨曼荼罗十一面观音不空羂索观音千手千眼观音经变

北壁西起金刚萨埵菩萨曼荼罗观音经变

如意轮观音菩萨经变千手千钵文殊经变

西壁千佛画像

天井羯磨藻井与四方佛

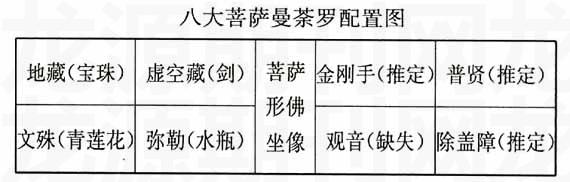

就本文所要讨论的南壁西起第一幅曼荼罗的主题,有的学者认为是金刚母经变。下面参照图1,以其为胎藏大日与八大菩萨曼荼罗进行图像解读。

主尊头戴三山形宝冠,黑发结于冠顶,曲发披于两肩,左右冠带上缀两法螺。颈上画三道,有项饰、胸饰、臂钏、腕钏、足鋜等装身具,呈所谓的菩萨形(图版3)。两手头指相著,余四指前后相叠,于腹前结禅定印。两足右外左内,呈吉祥坐式,于方座上结跏趺坐。方座中央及两侧画三狮。座下正中画红色题记栏,栏中无主尊尊名的文字。题记栏下方画莲池。尽管如此,根据榆林窟第25窟、下述榆林窟第20窟的主尊尊名题记,以及该像呈现的图像学特征,可推定主尊为禅定印宝冠形胎藏大日如来,该曼荼罗为胎藏大日与八大菩萨曼荼罗。

①金刚手位于主尊右上方内侧第一身,曲眉细眼,两耳硕长,头戴三山形宝冠,与主尊以及其他的菩萨像同样,身着繁缛的璎珞佩饰。右肘外张,右手覆于右膝上,左手当胸反转向外,握三钴杵。从该像的图像学特征及与其他菩萨像的相互关系看,可推定该菩萨像为八大菩萨中的金刚手菩萨。

②普贤位于主尊右外侧上数第二身。菩萨头戴三山形宝冠,冠带左右各缀两个小法螺。右手当胸,头指与二指相捻。左手屈肘上举,持三宝莲。印度奥利萨博物馆所藏八大菩萨的普贤菩萨,亦手持三宝莲①。敦煌藏经洞出土绢画中(MGl7770),也有手持三宝莲且题写为普贤菩萨的遗例。榆林窟第20窟手持三宝莲的菩萨也题作普贤菩萨,说明了手持三宝莲的普贤菩萨有较为稳定的图像传承。

③观音位于主尊右外侧上数第三身。菩萨头戴三山冠,宝冠正中现化佛。右手拄右腿上,屈三、四指作祈愿印,并持开莲花。左手于左膝上作与愿印。

④除盖障位于主尊右下方内侧。菩萨头戴三山冠,冠带饰法螺。右手拄右腿上,屈左肘拄左膝上,左手持梵箧。在印度奥利萨的佛教石窟中,持梵箧的菩萨多为文殊,而除盖障菩萨则多持宝幢。在藏传密教中,八大菩萨以外的持梵箧菩萨多为文殊。而敦煌石窟中,包括榆林窟第20窟,现存六例除盖障菩萨中的五例均手持梵箧,这一点与印度造像有着明显的差异③。

⑤虚空藏位于主尊左上方内侧第一身,菩萨头戴三山冠,右手持剑,左手抚左膝。在印度奥利萨的佛教石窟中,持剑的菩萨可以说均可比定为虚空藏菩萨。然而印度造像中的虚空藏多以左手握持,而敦煌石窟中的虚空藏菩萨却均以右手握持。

⑥弥勒位于主尊左外侧上数第二身,菩萨身披鹿皮,头戴三山形宝冠,宝冠正中现化塔。右手持莲花,花上现水瓶,左手于胸前持数珠。在印度奥利萨的密教造像中,弥勒菩萨的宝冠上多雕刻化塔,头侧的莲花上亦现水瓶。在犍陀罗,水瓶可以说是弥勒菩萨的代表性持物,后笈多朝以后,这一代表性持物则被龙华取而代之了。在我国,学者们亦将公元四五世纪时期手持水瓶的菩萨比定为弥勒造像,可以说水瓶与弥勒有着强烈的关联性。

⑦文殊位于主尊左外侧上数第三身。宝髻,冠著五宝珠,与其他菩萨的宝冠明显不同。身色现呈黑褐色,也与其他菩萨相异。右手前伸,手中似有两朵小花。左手拄地,持青莲花。如上述,印度的文殊菩萨多手持梵箧,到了敦煌,梵箧则成了除盖障菩萨的手中持物。敦煌石窟现存的八例八大菩萨中,榆林窟第38窟之像手持未敷莲花,莫高窟第14、234窟,以及榆林窟第25、20窟的文殊菩萨均手持青莲花⑤。

⑧地藏位于主尊左下方内侧,菩萨头戴三山形宝冠。右手持莲花,花上现菱形宝印,宝印中现卐字,左手抚左膝。印度的地藏菩萨有的手持宝莲,而八大菩萨的地藏菩萨则多持宝珠。敦煌石窟现存7例地藏菩萨中,四例(榆林窟第25、38窟,莫高窟第234、170窟)手持宝珠,两例手持菱形宝印(榆林窟第20窟、莫高窟第14窟)。

⑨供养菩萨

主尊左右两侧,画供养菩萨四身。菩萨丰乳细腰,作女尊像。其中上两身,手持柄香炉和法螺的菩萨分别为外四供中的香菩萨和涂菩萨⑦;下两身,两手于腰侧半握拳和手作舞姿的菩萨分别为内四供中的嬉菩萨和舞菩萨。也就是说,分别以内外四供中的第一身和第四身来表示外四供中的花香灯涂和内四供中的嬉鬟歌舞八供养菩萨。其中外四供中的顺位是花香灯涂而不是香花灯涂。在藏经洞出土绢画中,法藏MG,26446((不空羂索五尊曼茶罗》中的外四供的顺位也是花香灯涂,表现出《理趣经》系统的图像特征。

⑩八方天与四大天王

画面左下方,阎摩天乘坐水牛,右手执宝棒。对面的水天乘坐绿龟,右手执龙索。左侧上方画手持琵琶的东方持国天,对面画右手持宝棒、左手执宝鼠的多闻天。与上述以香、涂表示外四供,以嬉、舞表示内四供一样,以阎摩天和水天表示八方天,以持国、多闻二天表示四天王,而且也是以其中的第一身持国天和第四身多闻天来表示四天王。这种情况亦见于敦煌石窟的其他密教经变画。

3榆林窟第20窟

第20窟位于榆林窟东崖中段第二层,有前后室。据《榆林窟内容总录》,该窟开凿于唐代,五代、宋、清代重修。前室东壁,即主室入口外上方左右画水月观音,下方画龙王礼佛图。主室中央设中心佛坛,佛坛上塑如来坐像及四菩萨像,从造像形式看,看不出塑像与各壁画间的明显关联。覆斗形天井中央画莲花纹藻井,四面坡画千佛列像。主室四壁的内容如下:

东壁中央药师净土变

东壁南侧胎藏大日与八大菩萨曼荼罗

东壁北侧毗卢遮那与八大菩萨曼荼罗

南壁东侧七佛曼荼罗

南壁西侧弥勒下生经变

北壁东侧上方广众德佛曼荼罗

北壁西侧思益梵天请问经变

西壁南侧如意轮观音经变

西壁北侧不空羂索观音经变

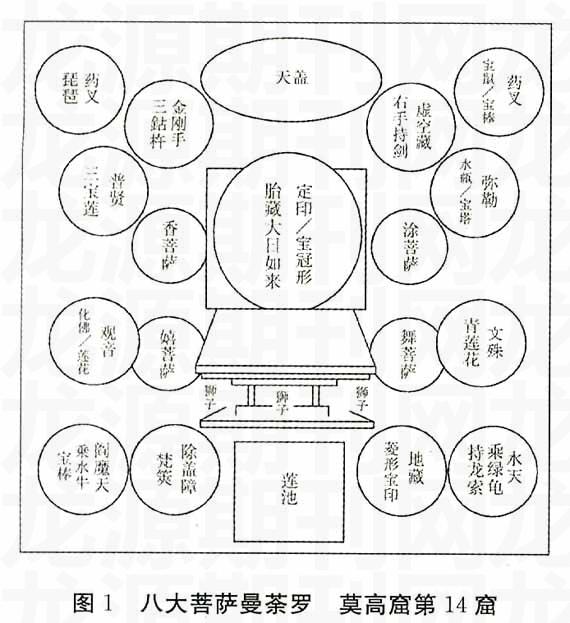

这两幅八大菩萨曼荼罗及包括主尊在内的各尊像均附有铭文,为我们判断敦煌石窟以及同类八大菩萨提供了确实的根据,在敦煌密教绘画中有着十分重要的价值。下面根据各尊像的尊像铭文以及像容表现、按照图2中标明的顺序作一解说(图版4、5)。

两曼荼罗的主尊均附记铭文“清净法身毗炉遮那佛”,其中“炉”字当为“卢”字之误。南侧曼荼罗的主尊在头冠、装身具以及像容表现都与上述榆林窟第25窟、莫高窟第14窟的主尊没有明显的差别,只是方座上的三狮变成了二狮,也是我们要讨论的禅定印菩萨形的胎藏大日如来。如此,相反一侧左手下垂,右手拇、食二指相捻倚坐像的主尊,则很可能是金刚界大日如来。如后述,莫高窟第170窟前室西壁南北两侧,也画与之相同的曼荼罗两幅,北侧画禅定印菩萨形的胎藏大日与八大菩萨,相反的一侧则以倚坐如来像为中心画

八大供养菩萨。虽然八大菩萨以及八大供养菩萨的具体位置有所差异,但是都说明了在晚唐至五代、宋代期间,这种禅定印菩萨形的胎藏大日如来与倚坐如来像两幅一组地来表现八大菩萨的表现形式是十分流行的。

下面看一下八大菩萨和八大供养菩萨的配置及其像容表现。

①观音铭文:“南无观世音菩口。”图像缺失,仅存菩萨头冠上部及其右侧的莲花。

②金刚手铭文:“南无金光手菩萨。”右手当胸结安慰印,头右侧莲花上现金刚杵。

③弥勒铭文:“南无弥勒菩萨。”头冠中央现化塔,左手持莲花,花上现水瓶,右手当胸。

④虚空藏铭文:“南无虚空藏菩萨。”右手持剑倚于肩,左臂屈肘横出,覆掌。

⑤普贤铭文:“南无普贤菩萨。”右手持三宝莲,于头右侧,左手置于腹前,掌心向上。⑥文殊铭文:“南无文殊菩萨。”右手持青莲花,于头右侧,左手置于左膝上,屈指向下。

⑦除盖障铭文:“南无净除盖障菩萨。”左手于左膝上持莲花,花上现梵箧,右手当胸。⑧地藏铭文:“南无地藏菩萨。”左手持莲花,花上现菱形宝印,右手置于腹前,屈指。

A金刚拳铭文:“南无金刚拳菩萨。”吉祥坐,两手于腰侧作握拳状。

B金刚索铭文:“南无金刚索菩萨。”两手平举,持索状花鬟。

C金刚语铭文:“南无金刚语菩萨。”两手持琵琶,作演奏状。

D金刚爱铭文:“南无金光爱菩萨。”右手屈肘上举,左手斜伸至右膝上,似舞蹈状。

a金刚花铭文:“南无花供口菩萨。”两膝双跪,左臂上屈持花盘。

b金刚香铭文:“南无金刚香菩萨。”左手持柄香炉,左手作安慰印。

c金刚灯铭文:“南无金刚口菩萨。”右手持莲花,花上现酥油灯,左手在腹前屈指。

d金刚甘露铭文:“南无金刚甘露菩萨。”左手托法螺,右手屈臂上举,伸头指及二、三指。

如图2所示,八大菩萨分别被置于两曼荼罗的四角,从配置顺序上看,首先将传统三尊像中的二胁侍观音和金刚手分别置于两曼荼罗主尊的右下和左上,然后按顺时针方向依次排列弥勒、虚空藏、普贤、文殊、除盖障、地藏,与不空译《八大菩萨曼荼罗经》的顺序相一致①其次,八大供养菩萨以A金刚拳、B金刚索、C金刚语、D金刚爱的顺序在南侧主尊的周围配置内四供,以a金刚花、b金刚香、c金刚灯、d金刚甘露的顺序配置外四供,也是按照顺时针的方向依次排列的。虽然这里的拳、索、语、爱题写有尊像题记,但是,在传统的密教图像学上,这四尊菩萨应分别为内四供嬉鬟歌舞。外四供中的金刚甘露手持法螺,在密教图像学上被解释为涂菩萨。

图中的外四供拳、索、语、爱不见于《大藏经》收载的密教经典,有幸的是,笔者却在藏经洞出土的《金刚峻经金刚顶一切如来深妙秘密金刚界大三昧耶修行四十九种坛法经作用仪轨法则》①,即所谓的《金刚峻经》中找到了拳、索、语、爱与八大菩萨的组合。与《金刚峻经》相关的经典还有《金刚峻经金刚顶一切如来深妙秘密金刚界大三昧耶修习瑜伽迎请仪》,两文献均题作不空译,然而在《大藏经》及其僧传目录中却不见有该经的著录,佛教史学家们以之为假托不空的伪经。此外,敦煌石窟的如意轮观音经变、不空羂索观音经变等杂密经变的主尊两侧,常常也可以看到两手于腰侧握拳、两手持索状花网,以及演奏琵琶,两手作舞蹈状的供养菩萨,身形姿态以及手中持物都与榆林窟第20窟中的拳、索、语、爱毫无差异。但是,根据传统的密教图像学,应该将这类菩萨比定为嬉、童、歌、舞。在这里,无论不空是否翻译或著述过《金刚峻经》,都说明了在晚唐至五代、宋代期间,不空系密教曾给予敦煌以深刻的影响。