吴紫卉 钱江

摘要:目前,我国消费文化的发展迅速崛起,受视觉转向的影响,“网络古装剧”成为了互联网思维下的富矿,呼声较高的同时也受到众多网络界与学术界的质疑与批判。其中重要因素是网络古装剧的改编目的受当下视觉转向所影响,改编者看中网络文学的影响力与“网络古装剧”在消费文化上的突出表现,为追求高收视率和更多红利而架空“网络古装剧”所在的历史背景文化,对其戏说和亵渎。“网络古装剧”在尊重历史背景的前提下,要做到审美伦理自律而必须坚守伦理底线,一起实现历史伦理与现实媒介的双赢。

关键词:消费文化;网络古装剧;视觉转向;坚守伦理底线;审美伦理自律;历史论与现实媒介;双赢

中图分类号:J905

文献标识码:A

文章编号:1005-5312(2020)05-0085-03

近年来,随着我国社会步入消费文化的形式转变,势必会影响视觉文化和体验。电视剧不再是传统媒体的专属,网络文学的生产出现改变了网络文化的重要形式,满足了部分受众的需求。近些年位居排名较高的网络古装剧出自网络小说的改编,“网络古装剧”成为互联网思维下的富矿。影视制作单位将《庆余年》、《长安十二时辰》、《陈情令》、《香蜜沉沉烬如霜》等“网络小说改编的网络古装剧(简称网络古改剧)。改编后带来了巨大的影响力,但受大众欢迎的同时也受到了质疑和批判的声音。

首先,由于网络媒介快速的流通性与广泛的传播性,影视界的改编者早已经看中网络文学所带来的影响力。为了取悦观看者,获得一阵接一阵的收视热潮。在塑造人物方面,偶像气质浓厚,历史故事情节曲折离奇,强化无比虐心悲恋的爱情神话。而这种古装剧在历史的语境下是偏激的,狭隘的,重口味的。要尊重所展现的时代语境,理当负有一定的历史责任感和社会责任感。①

其次,网络小说没有出版社和编辑部的重重限制与把关,以天马行空的想象被“集体无意识”的编导改编后出现在各大火爆的网络荧屏。破坏了古装剧所在的历史背景,形象,文化,礼仪,造型,场景设置等,总而言之没有重视历史文化的严肃性。

并且有些网络古改剧为了迎合不同大众的不同审美心理和娱乐需求,一味的塑造畸形后宫的生存环境和颠覆想象的与古代王室贵族谈情说爱的情节。甚至出现十分荒谬的情节渲染,在《庆余年》中,在一定程度上体现了接地气的古装剧,内容投射底层席丝自我设定白日做梦的幻象。为了追求娛乐效果不惜利用让人浮想联翩的谐音。情节设定和历史背景不符,没有扎实的内容,很多违和的地方自圆其说,角色非常分裂以及双标。《长安十二时辰》,中靖安司大厅所摆放的“火闹钟”其实是香漏的变种,应该出现在宋代,而不是片子所描述的唐代。《陈情令》各种鲜肉cp,腐文化现象,原著中描述了很多性描写是否会对青少年存在精神危害。可见,一味的追求更多利润,创造一个又一个的快餐文化,不追求深度的文化内涵。对“网络古装剧”的亵渎,戏说,确实会对历史价值观迷失态度,对社会发展的危害细思极恐。对此笔者通过数据调查对“网络古装剧”的受众特点进行实证调研,本次问卷对不同人群对“网络古装剧”改编的看法和喜好受众分析(共109人),受众呈现出:中高学历,女性偏多,年轻化,在校学生为主。

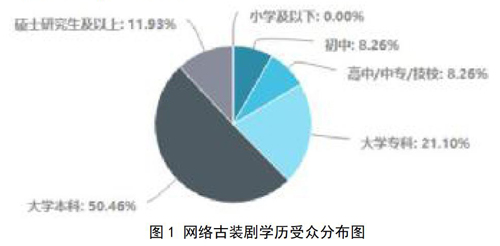

1.中高学历背景

从分布图情况来看(如图1所示),大学本科受众群体最大,占50.46%,专科占21.10%,高中(中专或技校)占8.26%,硕士及以上11.93%,小学及以下为零。由此可见“网络古装剧”的观众群体普遍有中高等文化水平,但其内容对较高学历的人群和最低学历人群吸引不大。

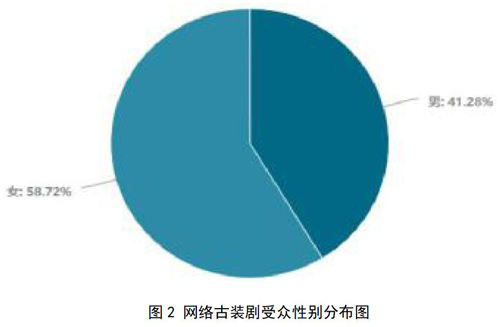

2.女性偏多

根据分布图显示(如图2所示)显示,网络古装剧女性用户群体占58.72%,男性占比41.28%,女性略高于男性。这与网络古装剧改编各种类型题材有关,女性情感细腻,对事物更感性些,相比男性,浪漫,喜欢颜值或某个演员类的内容对女性更具有吸

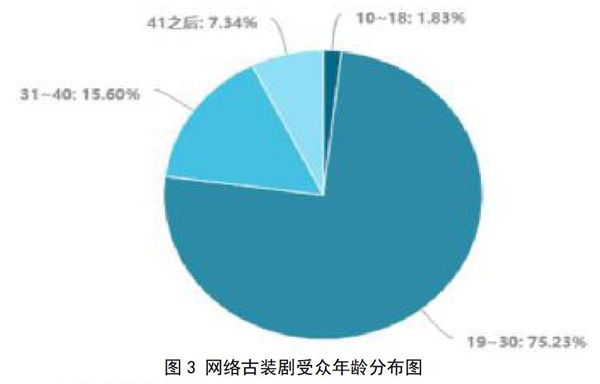

3.受众年轻化

根据年龄分布分布图(如图3所示)可见,“网络古装剧”主要以年轻的80,90青年一代为主,年龄在19-30、31-40区间范围之内,说明了“网络古装剧”是符合当下青年一代的审美口味。

4.以在校学生为主

从社会地位的调查情况来看(如图4所示),在校学生占比较高,达到34.86%,其次是办公一族,占比18.35%、16.51%,其他零散的多为社会最底层的劳动人民。这说明了“网络古装剧”改编内容普遍适用于空闲时间多无聊的时候看的,尤其是当代年轻大学生的学习状态,虚度大学时光,沉浸在“网络古装剧”追剧现状,而劳动人民现实状况无法吸引他们看这种可有可无的“网络古装剧”。

对网络古装剧来讲,不知青年一代的爽点,痛点,泪点到底在哪里,難道是恶搞历史?

受众们对内容的关注与反响要把握改编的创作尺度,坚守伦理底线,改编后的影响力就是其受众的喜好程度,以历史史实为背景的古装剧,应遵循艺术创作的基本原则,即源于生活高于生活。历史就是人类文明创造过程中客观存在的一面镜子,要以史为鉴,取其精华,剔除糟粕,古为今用,古今结合,不断创作出具有鲜明时代特征的更好更新的文艺作品来满足广大人民群众精神需求。同时也应肩负起为繁荣中华文化艺术市场,弘扬中华文化,推动中华文明大发展等历史史命,脚踏实地地创作好新时代鸿篇力作,为落实好新时代“双百方针”推波助一澜!

“网络古改剧”架空文化的现状,引起有关部门和学界专家的质疑和批判。2018年,国家广电总局下放《努力开创新时代中国电视剧繁荣发展新局面》,要求杜绝浮躁之风侵蚀电视剧的健康肌体,坚决反对历史虚无主义,戏说曲解历史,贬损亵渎经典传统,篡改历史事件和人物。玄幻、仙侠、架空演绎的古装剧也不能为了增加娱乐性、吸引眼球而胡编乱造。2019年2月11日,国家广电总局实施了网络视听节目备案新规,并启用了“重点网络影视剧信息备案系统”,“规划备案”通过率仅23%,现在看来是对“线上”电影、电视剧的审查更加严格。

网络文学在改编之前就有忠实拥趸,改编之后为古装电视剧的拓展提供了最强劲的IP资源。这里面涉及到当今影视产业,影视传播的格局。古装剧对弘扬中华传统文化有着较强的传播和影响力。但如果艺术创作上浮躁轻率的游戏化态度,我国的“网络古改剧”最终就是泡沫一场,来也匆匆,去也匆匆。用张玲的话来说:禦空历史的玄幻剧在进行神话重述时,大多也加以游戏化的外衣,虽有超脱现实生活的奇观化和后现代风格,却缺少对生活的超越和审美的超前”。@现代社会进入消费社会,消费主义与后现代主义思潮的不断涌现。受众审美也逐渐变得多元化,例如,2015年热播的《芈月传》,是以创作人员的主观创作全新的表达社会意义,张艺谋的《英雄》,有意的模糊掉“刺秦”故事的历史逻辑。张艺谋也好,改编者也罢,他们都是艺术创作者,各自的在藝术者的立场上寻找历史文本交织下依托新媒体的产生的,虚构的叙事历史,并非真正的历史学家。从文化批判角度,通过视觉符号在历史题材电视剧的编程来满足受众群体的欲望逻辑,历史与影像之间的微妙差异的生产新文本。看似真实的历史面具展开“大众化”的特性。窥视欲比真实的历史更能激发观众的喜爱,自然而然的就成了娱乐性特色,迅速成为消费文化语境中的“网络古改剧”改编的消费产品。

问题的归根结底,对“网络古改剧”不满的茅头不能全部责怪于改编者们没有原创力,由于视觉文化已经产业化,改编者也要考虑当下的市场环境。要灵敏的感知符合观众的文化产品。“网络古改剧”的同名小说本身已经大受读者追捧,拍成“历史古装剧”的主角人物都是教科书上家喻户晓的,所在历史时间线又被大众熟知。内容通俗,熟悉,是中国观众最爱的电视剧类型之一,原著的畅销,所积累的读者和粉丝,在作品翻拍后可以收获不小的“眼球经济”,因此作为观众不能缺少真正意义上的批判性和否定性,但大部分人尚且无法抗衡大众的消费狂热,甚至是支持。“网络古改剧”影射了文艺市场在通俗性的媒介下,靠商业手段才实现了影响文化之外的生存发展的风向标。

20世纪90年代起历史古装剧进入我国成为转型时期的大众文化产物,对“网络古改剧”的改编随着商业化运作的逐渐加强,使创作编导和传播注重消费的逻辑。同时也体现出了创作编导对历史政治文化的集体淡薄意识,电视剧从单纯的演义历史主义家国情怀到今天的娱乐至上戏说式的视觉内容转向来满足观众,迅速成为大众文化的一种流行时尚。如此一来,古装剧丢失了该有的根本性。历史题材的电视剧的“正剧”和“戏说”不在一个平衡点上。像电视剧《芈月传》不光还原了关于先秦的更多历史,除了人物故事以及朋友圈被刷爆的心灵鸡汤之外,还实现了历史真实与媒介的共赢,这种互利关系值得当下“网络古改剧”的编导们所借鉴。反之,《庆余年》为了情节需要,看待范闲背诵古诗词——例如我们知道诗词是植根于文化的,而典故又成文化里生成,诗要应景才叫好诗,一次性把诗集背出来没有前因后果,环境背景无法引起共鸣,所以文化有唯一性,换言之就是无法复制。而范闲是穿越者,但穿越的并非异世界,范闲很短时间编了风格迥异,跨越各种年龄,各种身份,各种环境,超越了“引经据典”,拿着诗集去一个新生文化,还能获得对方的交口称赞,对这里笔者提出了质疑。改编后的影片调用观众的无意识需求来假象的满足,处处是媚俗的激增,无底线的改编,颠覆着现实的准则与道德价值的基本规范。

对“网络古改剧”的审视要注重历史、人物、情节的处理。绝不允许追求靓丽外表下的单薄肤浅,对待历史迷失浮躁的态度,使中华传统文化低俗化,历史篡改,无底线的道德伦理的闹剧情节,如此的没有创造性的灵魂和现实根基的消费文化特点很容易被观众所遗忘。改编时要把握好尺度,树立正确的历史价值观,拒绝青少年受众在电视剧里得到的是“跑偏”的历史价值观。改编者要自觉的坚守理论底线,实现审美伦理自律的同时,也要注重历史伦理与现实媒介的双赢。

★基金项目:2019年度鞍山市哲学社会科学研究项目《基于加快推动媒体融合发展下大学生对主流媒体的学习与平台建设的研究》成果,项目编号:as20193057。

注释:

①金丹元.电视与审美——电视审美文化新论[M].钦州:学林出版社,2005:241.

②张玲.论奇幻题材影视作品创作中的思维固化问题[J].中国电视,2016(12).

参考文献:

[1](法)让·鲍德里亚.消费社会[M].南京:南京大学出版社,2014.

[2]秦俊香,李婷.网络小说改编剧的同质化现象批评——以权谋宫斗题材古装剧为例[J].中国电视,2017(06).

[3]邵将.网络小说的古装电视剧改编问题[J].当代电视,2016(05).

[4]张如成.消费文化语境下对后现代电影的美学审视[J].电影文学,2013(24).

[5]黄朝斌.当代电影视觉奇观与消费文化语境的趋同[J].电影文学,2015(03).

[6]董丽敏.角色分裂、代际经验与虚拟现实主义——从网络玄幻小说《庆余年》看当代中国青年文化症候[J].文艺争鸣,2017(10).

[7]朱文婷.消费社会语境下国产历史题材电视剧的创作转向[J].哈尔滨师范大学社会科学学报,2016(04).

- 大学生创业意识影响因素研究综述

- 多元思潮视阈下高校辅导员与大学生关系的双向解读

- 后现代知识观与大学人才培养转型

- 国家奖助学金制度的道德风险及其规避

- “智慧校园”浪潮下的高教变革展望

- 知识生产模式变迁与研究型大学改革之道

- 基于社会网络分析的大学治理结构研究

- 江万里创办白鹭洲书院的理念和影响

- 医学类本科生创业意识影响因素现状调查

- HRM视角下高校辅导员职业倦怠归因及对策分析

- 基于主成分回归方法的高校大学生创业意愿分析

- 高校教师科研动机实证研究

- 大学生自尊归因对学业自我设限行为的影响研究

- 就业能力感知社会网络特征对大学毕业生就业质量的影响

- 大学生就业:愿景与现实

- 艺术想象思维的特征在艺术教育实践上的体现

- 网络式PBL教学模式(W-PBL)在医学教育中的应用

- 交际文化角色扮演对提升二语学习者跨文化能力的有效性研究

- 论语言测试中的反拨效应及研究方向

- 学生组织工作经历对大学生发展影响的实证研究

- 大学生校园人际互动投入的实证研究

- 模拟结合问题式教学培养医学生创新能力

- 高等农业院校学生英语学习动机调查与激发策略研究

- 基于TQM理论的教学质量保障体系的构建

- 华侨高校特色体育课程研究

- left hand

- left-hand

- left handed

- left-handed

- left-handedly

- left-handedness

- left-handednesses

- leftishness

- left luggage

- leftluggage

- left-luggage office

- left lug gage office's

- left-luggage offices

- leftness

- left off

- left-out

- left-out-in-the-cold

- leftover

- left over

- leftovers

- left's

- lefts

- left-wing

- left wing

- left winger

- 狐仙庙头匾上那四个字儿——有求必应

- 狐伏鼠窜

- 狐借虎威

- 狐偃

- 狐假

- 狐假狮子势,诈妄却称珍。铅矿入炉冶,方知金不真

- 狐假虎威

- 狐假鸱张

- 狐兔

- 狐兔不乳马

- 狐兔之悲

- 狐冰

- 狐凭鼠伏

- 狐剌

- 狐听之声

- 狐埋之而狐搰之,是以无成功

- 狐埋之而狐搰之,是以无成功。

- 狐埋狐扬

- 狐埋狐扬狐掘狐埋

- 狐埋狐搰

- 狐埋猾搰

- 狐奔彘突

- 狐奔鼠窜

- 狐威

- 狐威假白额