陈丽君 喻可

摘 要 具身认知理论摒弃身心二元论,强调身体、认知与环境三者相生相依、密不可分。当前中职学生校园暴力事件频发,运用具身认知理论分析发现,中职学生校园暴力防控存在认知视角狭窄、对象界定模糊、防控途径缺乏整合等问题。基于具身认知理论的具身性、生成性、情境性、动力性等观点对校园暴力主体式成因进行分析后,提出校园暴力防控新路径:开展身心协同教育,剥离校园暴力依存主体;完善认知系统,理性层面杜绝校园暴力;营造和谐环境,根除校园暴力滋生土壤;关注发展变化,避免校园暴力固化蔓延。

关键词 具身认知理论;校园暴力;防控;中职学生

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2019)23-0060-06

在当前我国中等职业教育快速发展的同时,各类校园暴力事件层现叠出,引起社会各界强烈关注。但从为数不多的相关文献来看,当前国内校园暴力的探究主体多为普通中小学生与大学生,对职业教育领域尤其是对中职学生校园暴力的关注度明显不足。仅有的研究也往往套用中小学生、高职生以及大学生校园暴力的研究范式,忽视了中职学生自身的特殊性,也缺乏对校园暴力卷入者的主体式分析,不利于对中职学生校园暴力施行精准防控。因此,针对中职学生展开校园暴力防控研究显得十分迫切。

一、具身认知理论的内涵

具身认知理论初现于20世纪90年代,是认知心理学中的全新取向。具身认知理论认为,身体在认知生成的过程中充当着关键角色,主张身心一体,肯定了认知对身体和环境的依赖,同时也认为身体和环境会反作用于认知,三者相生相依、密不可分。其核心观点首先强调具身性(Embodiment),认为认知与心智处于身体之中,认知是基于身体形成的各类感知体验的基础之上形成的;其次强调生成性(Enactment),认为人的认知能力不是一开始便居于高级程度,而是动态发展的,会随着时间变化逐渐走向成熟;再次是情境性(Situation),主张人的感知觉能力要依靠身体所处的外部环境,三者互相作用形成认知;最后强调动力性(Dynamic),认为认知、身体和环境三者之间不断进行动力交互,形成一个相互联动的动力系统。具身认知理论真正意义上将人视为“完整的人”,着重强调认知是大脑、身体与环境不断交互生成的,人要实现整全意义上的发展必须将身心与环境融为一体[1]。

另外,具身认知理论的主要内容还包括:其一,认知内容是身体提供的。中职学生的身体是形成主观感受和主体体验的主体,也是形成各类认知的基础。其二,个体身体的物理特质决定了认知中所运用的方式方法和实践时的相关程序。中职学生认知能力和自我控制能力正在逐步增强,作为形成主观感受和主体体验的身体决定着他们认知的深度和限域。校园暴力对中职生身体和心理造成不同程度的伤害,限制了他们认知的广度与深度,容易形成扭曲的反社会人格,甚至走上违法犯罪道路。其三,认知存在于大脑之中,大脑存在于身体之中,身体又是置身于环境之中,认知、身体和环境三者融合组成了一个有机统一体。中职学生的认知过程和认知状态与其所处的社会环境、学校环境、家庭环境、网络环境、文化环境以及法律环境紧密相连,对其身心发育和认知发展形成了重要影响。

具身认知理论开拓了认知心理学的全新领域,它的出现动摇了笛卡尔的身心二元论在认知科学中的地位,消解了心与物、精神与物质之间的相互对立[2]。目前,具身认知理论在哲学、人类学、人工智能、心理学、神经科学及计算机科学等领域受到诸多研究者的关注,更是被广泛应用于教育学、语言学、临床治疗、音乐美术、体育运动等领域[3]。国外已将该理论广泛应用于教育、教学以及学校管理之中,但在国内教育领域,尤其是在中职学生校园暴力防控领域,具身认知理论并未得到足够重视。因此,在中职学生校园暴力的防控中引入具身认知理论,以这一崭新视角进行深入解读,着重关注校园暴力卷入主体的认知、身体以及所处环境,既重视学生主体,也注重学生身体与环境之间的相互作用,有助于提高中职学生校园暴力防控精准度。

二、具身认知视角下中职学生校园暴力防控存在的问题

具身认知视角下的中職学生校园暴力防控,是在对中职学生的具身进行深入解读的基础之上,结合中职学生的认知生成过程与所处环境的特殊性进行全面分析,最后提出相关措施进行介入。从具身认知视角出发审视当前中职学生的校园暴力防控,普遍存在的问题是认知视角狭窄,无法还原校园暴力事件里中职学生身体体验;以及校园暴力对象界定模糊,忽视中职学生的主体地位;同时防控路径零散杂乱缺乏整合,具体措施无法精准到位等问题。

(一)校园暴力认知视角狭窄

具身认知视角强调个体的内心与物质、身体与心理、主观与客观是相互依赖相互影响的有机统一体,个体是通过身体不断累积经验,逐步形成理性思维,反对只关注某一局部的观点。杜威(John Dewey)曾明确指出,一切理性思维均是基于身体经验的基础之上的,将其截然分开是错误的。目前对中职学生校园暴力防控主要从法制层面、攻击行为以及犯罪预防等角度单方面审视校园暴力,最后笼统地从家庭、学校以及社会层面提出相关防控措施。这种基于对各类客观因素做出简要分析之后建构出的种种对策,仅着眼于对外部社会系统进行调整来避免校园暴力问题发生,认知视角过于狭窄,不仅无法贴近校园暴力卷入者的真实生活,也无法还原校园暴力事件中学生身体体验,存在着“以我观物,故物皆着我之色彩”的认知局限。中职学生的校园暴力不是孩子间的玩笑打闹,而是有着实质性伤害的负面行为,必须重视导致校园暴力发生的直接与间接原因,主客观结合重点关注校园暴力事件产生的后果以及对校园暴力卷入者的影响,不可大事化小小事化了掩盖校园暴力问题。具身认知理论作为剖析校园暴力的新视域,将中职学生视为日常学习生活实践中具有感知性和体验性的具体人,从他们的认知、身体连接外部环境三位一体的角度出发,将为中职学生校园暴力研究提供一个全新的观察视角。

(二)校园暴力对象界定模糊

具身认知理论提倡从身体、认知以及环境多方位结合,在肯定个体主体地位的基础之上,进一步锁定事件成因的主体,清晰还原事情来龙去脉。以往针对中职学生校园暴力的防控策略多是直接套用中小学生、高职学生以及大学生有关校园暴力研究的有关措施。虽然多方借鉴能在一定程度上少走弯路,但却始终无法较为清晰地呈现出我国中职学生校园暴力的基本特征、发生频率以及总体态势,不仅使得中职学生校园暴力卷入者的形象严重笼统化、抽象化,也导致校园暴力卷入主体被忽略,无法深度挖掘校园暴力行为产生的主观原因,忽视了中职学生主体认知生成的动态性因素。中职学生处在社会经济快速发展、文化产品迅速迭代的时代背景下,缺乏主体式的积极参与和主动配合,一切防控措施都将成为空谈,从而导致校园暴力事件这种失范行为成为不可避免的社会现实。因此,针对中职学生校园暴力的防控必须聚焦中职学生在年龄层次、身体素质、心理状况、学习情况、成长环境乃至家庭背景等方面的特殊性,进而采取行之有效、针对性强的专项措施。具身认知理论注重分析中职学生在校园暴力过程中的主体感受,关注校园暴力事件里中职学生身心以及周围所处环境的变化,清晰界定校园暴力事件对象的主体特性,深度剖析校园暴力的主体式成因。

(三)校园暴力防控途径缺乏整合

具身认知理论以身体为导向,联结个体的认知和所处环境,还原个体在校园暴力事件中的真实状态,主张通过三方整合发力,实现由离身到具身的转变。当前有关中职学生校园暴力研究文献中提出各项措施之所以无法精准到位,一方面是由于至今尚无校园暴力相关的法律措施进行整合,法律缺位导致中职学生校园暴力的防控缺乏制度保障;另一方面,则是研究者仍然停留在对不同类型校园暴力事件进行简单的成因分析之后提出有关对策的层面,如从当前研究有关校园暴力法律法规制定类文章中就反映出学界内部对此存在较大分歧,反馈出的问题与相关解决途径更是差异明显,因此各项措施仍然存在实施主体缺位,依旧深陷于“问题—对策”模式的“应然—必然”关系之中[4]。校园暴力事件中,中职学生以身体为媒介或主动或被动地参与此中,导致身体、心理受到不同程度的伤害,诱发暴力是解决事情的唯一办法的错误认知,导致施暴方继续寻衅滋事,或出现受害方转而成为新的施暴者情况。具身认知理论能有效避免以往中职学生校园暴力研究时对现状及成因泛泛而谈的短板,直接从研究主体出发,通过三方整合建立良性认知系统,防止由于认知、身体与环境任何一方缺席造成认知偏差的情况发生,继而探寻出一条属于中职学生校园暴力防控的新路径。

三、具身认知视角下中职学生校园暴力主体式成因分析

运用具身认知理论中蕴含的具身性、生成性、情境性、动力性等核心概念对中职学生校园暴力中的施暴者、受害者、旁观者进行主体式深入分析,可以为目前中职学生校园暴力防控工作提供全新的理论视角。

(一)具身性:身心差异是校园暴力产生的外部诱因

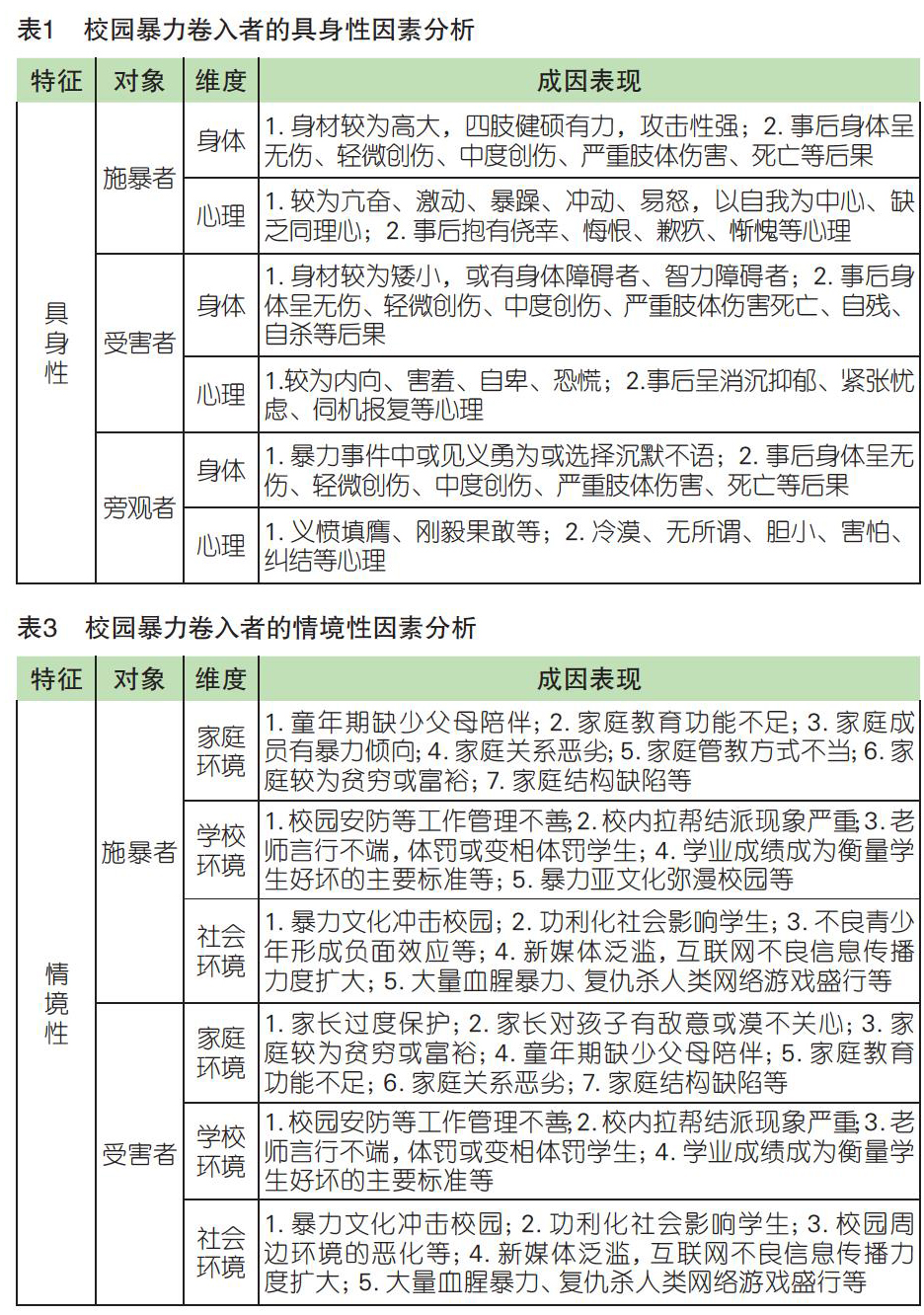

具身性主张人的认知发端于身体,并依赖于身体,凸显了身体在认知进程中的关键作用,具身性理念应贯穿于中职学生校园暴力防控的始终。中职学生通过身体参与各类活动积累生理与心理体验,逐步完善认知系统,他们的身体是获取知识的重要工具,心理体验是建构认知体系的重要材料。如表1所示,具身性认为在校园暴力事件中施暴者、受害者或是旁观者身体和心理有所区别,是校园暴力形成的首要诱因。在校园暴力事件里,施暴方或有所悔悟,或是变本加厉,导致校园暴力事件愈演愈烈,直接造成受害方产生撞伤、抓伤、擦伤、骨折甚至死亡等严重后果;受害方或沉默不语,或奋起反击,造成双方甚至多方流血事件等恶性后果,产生了极为痛苦的身心体验;旁观者或选择置之不理,或选择出手相助,或选择“助纣为虐”,直接上前加入或对受害者冷嘲热讽,造成施暴方洋洋得意,受害方心如死灰等体验。虽然旁观方不一定会直接遭受身体上的伤害,但同样不可否认的是校园暴力事件会直接对旁观者心理造成负面伤害。可见,校园暴力事件对卷入主体尤其是受害方均留下了极为负面的生理或心理体验,严重干扰中职学生学习与生活。

(二)生成性:認知偏差是校园暴力产生的认识基础

生成性强调认知是一个动态生成过程,即个体的认知系统不是单纯地封闭于大脑之中,而是身体与外界互动的产物,身体透过认知系统达成对自身认知的调试,在相互融合和不断转化发展中逐渐习得生成认知并在实践中不断趋于成熟完善。如表2所示,生成性主张从习得与实践两方面考察个体的认知形成,认知存在的偏差是校园暴力产生的重要诱因之一,无论对施暴方、受害方抑或是旁观方认知的习得与实践均会产生负面影响。中职学生身心变化迅速,渴望获得同伴群体、老师、家人和社会的认可与正向评价。校园暴力事件中,施暴方以身体作为参与社会活动的介质,以暴力的错误手段作为融入外界的实践方法,达到引发他人关注,并与外部世界相融合的目的;受害方或是屈服于这类非正式群体成为其中一员,或是默默承受暴力伤害,抑或是进行奋起反抗转而成为新的施暴方,表现出更为激烈的打击报复,生成更为惨重的恶果[5];而旁观者若选择成为“告密者”,则可能成为施暴方新的施暴对象,若选择袖手旁观也难以避免在校园暴力事件中习得暴力是解决问题的方式,成为新的施暴方,或是由于校园暴力事件的影响成为趋利避害的“墙头草”。可见,校园暴力中施暴方想要得到认可、想要融入群体的想法无疑是正确的,然而却以校园暴力这种错误获取方式导致结果适得其反;受害方则是为了规避风险被迫选择承受或反击,他们常常孤立无援,认知被严重扰乱,从而对身边人或事均采取敌对态度甚至怀恨在心,长大之后产生报复社会的心理或行为;而旁观者虽未必身陷其中,但也无法避免校园暴力对其认知形成负面作用。可见,校园暴力中无论是施暴方、受害方还是旁观方在认知生成过程中都存在一定偏差,对其习得与实践都会形成极强的负面效应,或成为学生成长过程的重要阻力。

(三)情境性:不良环境是校园暴力产生的孕育土壤

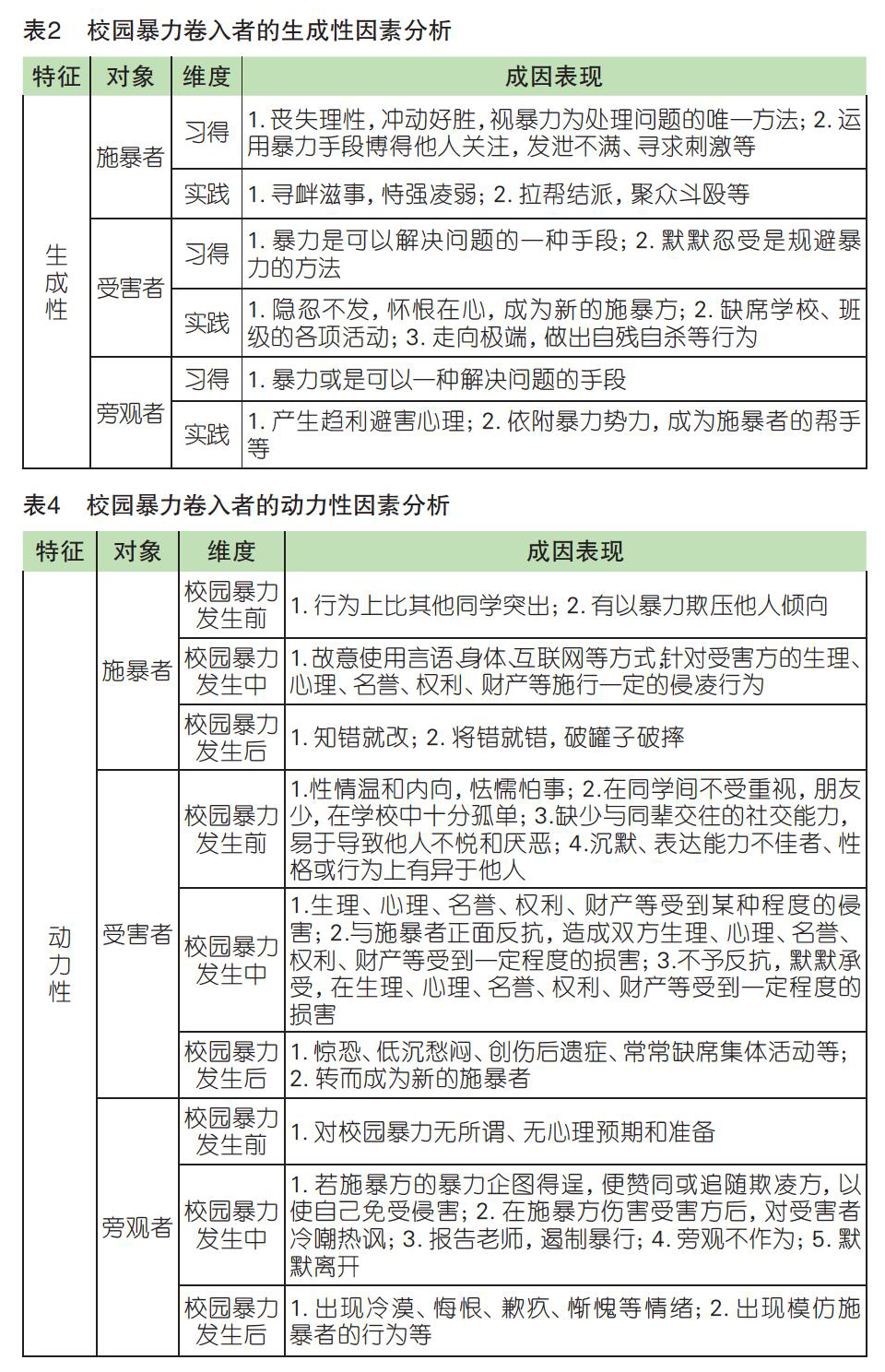

情境性主张,认知不仅仅是内在的精神活动,也是身体、认知与周围环境相互融合的结果,外部环境是个体认知形成的源泉。维果茨基曾明确指出,认知是在主体和环境相互作用的基础上进行建构的。另外,人的身体不仅是一个生物器官,还是一个有生命的、主动的、变化的实体,与其所处环境不断进行互动,因此环境也是认知的构成部分。如表3所示,情境性主张不良环境是校园暴力滋生的核心因素,中职学生身处家庭、学校、社会以及各类新媒体飞速发展的大环境之中,因其年龄尚小,心智不够成熟,容易受所处外部环境的影响。一是家庭环境与个人成长发展密不可分,从施暴方来看,在专制型家庭环境中,家长期望值过高,多对孩子实行强迫式命令,而在放任型家庭中,家长要求过低,几乎对孩子放任自流,这类非健康的家庭环境均会对学生造成沉重的心理压力,而他们又缺少排遣压力的方式和场地,于是便易形成自暴自弃的攻击型人格,一旦在校内有适当机会,便会化身为校园暴力事件中的主角大打出手;而就受害方来看,家长保护过度或留守家庭等也会导致学生缺乏主见、软弱可欺,不敢与恶势力周旋,遇事选择忍气吞声,便易沦为施暴者“青睐”的目标。二是学校若出现教育模式功利化倾向、学校安全管理体系不成熟或是校内学生拉帮结派等现象,也会进一步助长暴力亚文化滋生。另外,社会环境中暴力文化泛滥,尤其是网吧、游戏厅、KTV等娱乐场所林立,诸多社会青年游荡其间寻衅滋事,易引发恶性斗殴事件。中职学生好奇心强,独立评价能力较弱,行为方式具有较强模仿性,极易受不良社会环境的感染,接受不良因素的暗示,成为校园暴力事件中的“主角”。

(四)动力性:忽视发展变化是校园暴力固化的关键原因

具身认知理论的动力性主张,个体始终处于发展变化之中,认知发生在大脑、身体与环境相融合的体系之中,三者是联动的整体[6]。中职学生处于身心发展的关键期,能力正在逐步提高,不仅身体变化会对其认知形成产生影响,周围环境也会对其身体发育和认知形成产生影响。校园暴力卷入者的身体及其活动方式均影响着自身的认知、判断、态度和情绪,他们的认知过程也受环境塑形,各类心智过程潜移默化地刺激着身体[7]。如表4所示,动力性观点认为校园暴力事件发生并不是无迹可寻,也认为校园暴力事件发生后不能全盘否定卷入者们事后做出的改变,往往忽视学生的动态发展会成为校园暴力事件的关键诱因。一方面,校园暴力事件中的施暴方认知错误且偏激,往往只图自己一时之快不计后果,肆意侵犯他人,若是校园暴力防控不及时将导致破窗效应不断增大,效仿者层出不穷,具有逆向作用,严重破坏中职学生认知生成的良性动力系统;另一方面,我们也往往存在对施暴方未来的发展变化始终持全盘否定态度的现象,因此我们应该看到通过法律法规、校规校纪等方式进行干预之后,施暴者们仍可回归正轨,不能以固化思维去看待他们,避免为其贴上不可逆转的有色标签。

四、具身认知视域下中职学生校园暴力防控路径

(一)身心协同教育,剥离暴力依存主体

注重身心协同教育是具身认知理论具身性观点尤为提倡的理念,关注身体,以人为本展开教育,让中职学生避免成为校园暴力主体。一方面,重视生命教育。校园暴力事件频发体现出学生由于缺乏生命教育,存在对生命轻贱和漠视、生命意识淡薄和自我保护能力不强等弊端。生命教育是培养中职学生健康的生命观,生成对他人和自己的生命持珍视和尊重的正确认知。中职学校要积极开展生命教育,运用讲座、课外活动以及在日常教学中渗透生命教育等形式对中职学生实施生命孕育、生命发展、生命价值的宣传和教导,让中职学生具有正确且良好的生命观。另一方面,大力实施并推广心理健康教育。中职学校可以通过开设心理健康课程、建立心理健康咨询中心等形式进行心理健康教育,一来能够及时发现学生可能存在的心理问题,引导学生及家长自查自治自纠,通过查危纠患及时掐灭校园暴力事件发生的苗头;二来也要适时对施暴方和受害方进行特别辅导,将校园暴力事件的后续危害值降到最低。另外,倡导体育运动,锻炼身体,宣泄过剩精力。相关研究表明,校园暴力事件中主体之间存在明显的强弱对比,强者更容易成为施暴者,弱者更易成为受害者。中职学生虽都处于发育阶段,但由于身体发展阶段性、程序性和遗传性等因素的影响,导致一部分学生身体发育迅速,一部分发育迟缓,形成强与弱的鲜明对比。前者身材高大、肌肉组织发达、激素分泌旺盛,在班级中常常处于优势地位,而后者反之。因此,校方、家庭以及社会多方要加强引导中职学生进行体育锻炼,一则避免精力过剩导致冲动行事酿成恶果;二则强健体魄,提高学生身体机能,增强自我防护能力。由此实现中职学生校园暴力防控从离身性到具身性转向,剥离校园暴力依存主体,达到有的放矢、防控结合的目的。

(二)完善认知系统,理性杜绝校园暴力

提升认知能力,完善认知系统是具身认知理论生成性的客观要求。因此,必须关注中职学生认知形成过程。首先,重视思想品德教育。在遵循教育规律的基础上,灵活调整教学内容,增强课堂吸引力,积极开展自护教育、生活指导教育,使学生树立正确的三觀,形成和睦有爱的校园氛围。其次,加强人格教育[8]。校园暴力事件屡见不鲜进一步映射出中职学生虽身体趋于成熟,但自我认知仍然滞后的问题。有关实验研究表明,通过对校园暴力卷入者实施人格教育能有效降低校园暴力事件重复发生概率。人格教育既能帮助学生形成良性的自我认知,增强学生的情绪调控能力,也能进一步帮助中职学生生成良性认知体系。最后,加强社会主义法制教育。恶性校园暴力事件已从道德层面上升至法律高度,属于严重违法行为。中职学校必须建立校园暴力法制机构,定期举行法制类讲座,加大中职学生法制教育力度,提升学生法律修养。既能让学生产生敬畏心,遇事不以暴力手段解决,预防校园暴力发生,也能让遭受校园暴力的学生以法律手段解决问题,避免以暴制暴导致的恶性循环,学会理性杜绝校园暴力。

(三)營造和谐环境,根除暴力滋生土壤

具身认知理论的情境性观点尤为强调环境的优劣对个体产生重要的影响。首先,通过科学到位的家庭教育,为学生营建温馨愉悦的家庭氛围,防范校园暴力事件的发生。家长要切实履行监护人责任,以身作则,为孩子树立良好典范,为其形成健康的人格打下坚实基础。家庭成员还要与时俱进提升自身修养,多与孩子沟通交流,营造良好的亲子氛围,实时掌握孩子在校情况,避免校园暴力事件发生后孩子无处寻求帮助,进而导致越演越烈的情况发生。其次,中职学校应改善安防管理模式,建立起由学校领导、班主任老师、辅导员老师、心理健康老师、思想政治老师、学生委员会以及联合校内安保人员等力量构建安全联动系统[9],同时学校严令禁止各类暴力文化以网络媒体网络游戏等形式进入校园,呼吁学生远离暴力文化,做品行优良、思想健康的学生;最后,家庭、学校与校外警力多方联合,严密监控附近的社会环境,严格管控校外不良青年等人员接近中职学生,杜绝其对中职学生造成不良影响,为中职学生营建和谐舒适的社会大环境。在学校、家庭、社会的多方合力之下,全面根除校园暴力滋生的土壤。

(四)关注发展变化,避免暴力固化蔓延

具身认知理论蕴含的动力性观点认为,积极关注个体发展变化是形成良性认知系统的关键,因此必须加强对中职学生的关注度,做到发生前有效预防,发生时及时处理,发生后积极引导,形成一个防控结合、行之有效的良性动力循环系统。在暴力事件发生前,中职学校、家庭与社会各方应积极宣传校园暴力的危害,让中职学生认识到使用暴力手段解决事情的方式不可取,从根源上降低校园暴力发生率。在校园暴力事件发生时,学校、家庭联合公安机关等外部系统积极采取相关措施管控校园暴力施暴者,必要时应对施暴者实施惩罚。不仅能让其认识到犯错就应受到惩罚,提升责任意识,而且也能有效避免他人继续效仿,做到惩前毖后,防止破窗效应进一步增大。在校园暴力事件发生后,学校、家庭和社会要积极关注施暴者与受害者。通过家庭、学校以及社会多方积极关注施暴方和受害方的学习生活等方面的各项变化,适时地给予身体、心理、行为等多方的正向引导,让施暴方在遇事时保持头脑冷静,不以暴力手段解决问题,对受害方加以心理辅导,让其早日走出校园暴力的阴霾,从而避免校园暴力固化蔓延。

参 考 文 献

[1]赵蒙成,王会亭.具身认知:理论缘起、逻辑假设与未来路向[J].现代远程教育研究,2017(2):28-33,45.

[2]张博,葛鲁嘉.温和的具身认知:认知科学研究新进路[J].华侨大学学报:哲学社会科学版,2017(1):19-28.

[3]贾丽娜,田良臣,王靖,等.具身教学的设计研究——基于身体参与的多通道整合视角[J].远程教育,2016(1):82-89.

[4]肖笛,徐大真.学生校园欺凌现状及对心理健康影响的调查报告[J].职业技术教育,2017(35):54-58.

[5][6]张良.具身认知理论视域中课程知识观的重建[J].课程教材教法,2016(3):65-70.

[7]叶浩生.身体与学习:具身认知及其对传统教育观的挑战[J].教育研究,2015(4):104-114.

[8]王丽荣,孟静.未成年人校园暴力犯罪预防的德育理念——以日本创价学园德育思维为借鉴[J].高教探索,2018(12):73-77.

[9]赵记辉.校园暴力系统性预防的实践与反思[J].教学与管理,2018(6):55-58.

Abstract ?The Embodied Cognition Theory abandons the dualism of mind and body, as well as emphasizes that the body, cognition and environment are mutually dependent and inseparable. At present, campus violence is frequently occurring among students in secondary vocational schools. Through the analysis of campus violence by using the embodied cognition theory, it is found that there are problems in the prevention and control of campus violence by students in secondary vocational schools, such as narrow cognitive perspective, vague object definition and lack of integration of prevention and control approaches. By analyzing the subject-based causes of campus violence based on the physical, generative, situational and dynamic views contained in the Theory of Embodied Cognition, the prevention and control paths of campus violence are proposed: To implement physical and mental cooperation education to separate the subject of campus violence dependence; improve the cognitive system to eliminate campus violence rationally; create a harmonious environment to eradicate the breeding ground of campus violence; and pay attention to development and change of campus violence to avoid its spread.

Key words ?Embodied Cognition Theory; campus violence; prevention and control; secondary vocational school students

Author ?Chen Lijun, professor of Guangdong Polytechnic Normal University (Guangzhou 510665); Yu Ke, postgraduate student of Guangdong Polytechnic Normal University

- 浅谈一年级学生数学学习习惯的养成

- 小学英语教学中跨文化意识的渗透与培养

- 论初中生抗压耐挫力低的原因及教育对策

- 在体验中成长 在成事中成人

- 孩子,你们才是班级的主人

- “换位”难 难亦“换”

- 信封里的小太阳

- 让家庭文明礼仪教育陪伴孩子成长

- 咱班的孩子最具竞争意识

- 当个“四心”级班主任

- 让德育工作在生活中焕发光彩

- “理发”的启示

- 在活动中拓展识字

- “研学后教”理念下单元识字教学的实践与思考

- 开展室外活动教学 提高学生数学能力

- 基于“研学后教”理念的小学中年级语文教学策略

- 积累“问题提出”的数学活动经验

- 如何在小学数学课堂上实施研学后教

- 快乐作文一二三

- Phonics领航 英海拾贝

- 小学语文课堂小组合作学习指导策略初探

- 关于小学中段数学口算教学中合作能力培养的探究

- 智慧教学 打造精彩课堂

- 先学后教的数学课堂更精彩

- 让美术课堂“动”起来

- nicknamers

- nicknames

- nickname²

- nickname¹

- nicknaming

- nick/pinch

- nick's

- nicks

- nick²

- nick¹

- nicotine

- nicotined

- nicotineless

- nicotine patch

- nicotines

- nicotinian

- nicotinization

- nicotize

- niece

- nieces

- nielsen

- nielsennetratings

- nielsen/netratings™

- nielsenrating

- nielsen™

- 靠树木庇荫

- 靠根生长

- 靠椅

- 靠模仿而成器的人,从未有过

- 靠歇

- 靠死扇的

- 靠水人家会撑船

- 靠水的人家会撑船

- 靠水识鱼性,近山知鸟音

- 靠河

- 靠河地带

- 靠泊

- 靠海

- 靠海地带

- 靠添

- 靠灶台会沾上黑锅烟

- 靠牌子

- 靠班

- 靠田地租税生活

- 靠的是一张嘴

- 靠盘

- 靠盘儿

- 靠着

- 靠着、接触

- 靠着坐