林运红

【摘 要】把学生带到教室外进行教学,与大自然亲密接触,在室外操作活动中探索问题,在室外实践活动中发现问题,在室外体验活动中解决问题,可让学生灵活运用已有知识和技能,提高探索、发现、解决问题的能力,进一步积累丰富的知识经验。

【关键词】室外活动;数学能力;知识经验

《义务教育数学课程标准(2011年版)》将“双基”发展为“四基”,从过去强调、重视数学知识和技能的掌握发展到让学生学会数学思考,在学习中积累数学活动经验这一改变,更注重培养学生的综合素养。在新课改理念的倡导下,数学课堂教学也有了较大的变革,但一般情况下我们都会固守教室进行数学课堂教学,经过几次实践后,笔者觉得认真研究教材,充分利用生活素材,把学生带出教室与大自然进行亲密接触,通过各种活动,灵活运用已有知识和技能,更有利于发展学生的数学综合能力。

一、在室外操作活动中探索问题

现代数学理论认为,好的数学教学应该给学生提供进行数学实践活动和交流的机会,使他们真正理解和掌握数学知识、思路和方法。因此,在问题探究的过程中,让学生自己想,自己做,使其在自主操作活动中有所发现,有所发展,真正做学习的主人。

例如,教学《圆锥的体积》一课,笔者利用学校操场有一个大沙池和不少浇花草的水龙头这个生活资源,把学生带到操场上课,可把学生乐坏了。到了操场,学生们就迫不及待地开始测量起来,一会儿去量沙子,一会去量水,玩得不亦可乎,完全忘了这是在上数学课。有的学生将圆锥容器装满沙子、水倒入圆柱容器里;有的学生则反过来倒,还有的学生太心急,未装满或装得太忙也急于倒……在这倒来倒去的过程中,学生发现了圆锥的体积是与它等底等高的圆柱体积的三分之一。在整个操作中,笔者完全放开手脚,让学生通过自己的多次操作和验证,认识了“等底等高”这个条件的重要性。这比教师进行实验演示,说明“圆锥的体积与它等底等高的圆柱体积的关系”,或者是教师指令学生进行操作实验,使学生获得感性知识更有效。它打破了思维定势,是思维和技能创新的表现。

好玩是小学生的天性,在玩耍中有些男同学堆起了沙堆,突然有个学生问:“老师,你看,我堆得像不像圆锥体?”笔者说:“像,太像了。”顺势提出疑问:“你能计算它的体积吗?”这下可把那位学生问倒了。“这里没有数据,我怎么计算呀?”学生反问道。从这句话中,我们可以发现,虽然学生在测量中已知道了“圆锥的体积是与它等底等高的圆柱体积的三分之一”,但并不代表他们能把知识内化。“是吗?难道离开了书本就真无法计算了吗?”笔者把学生带入了问题深渊,学生们开始动起脑筋。不一会儿,有位女生大声地说道:“我有办法。你们看,我可以拿一条绳子在圆锥底面绕一圈做上记号,再用尺子测量出它长度,不就知道了圆锥的底面周长了吗?”大家一致赞同此方法,接下来测量沙堆圆锥的高就不成问题了。在这里,学生是在已学会圆周长计算方法、掌握一定的测量方法后进行的,有效地将已有的知识经验作为新知识的生长点,引导学生从现实生活中学会测量、计算圆锥的体积。整个教学中,笔者根据学生的已有经验,以求学生堆成的圆锥沙子的体积为探索点,引发诱因,促进了知识的迁移,使学生在玩耍中探索了新知识的形成过程。

二、在室外实践活动中发现问题

学习任何知识的最佳途径都是由自己去发现,因为这种发现,理解最深刻,也最容易掌握其中的内在规律。

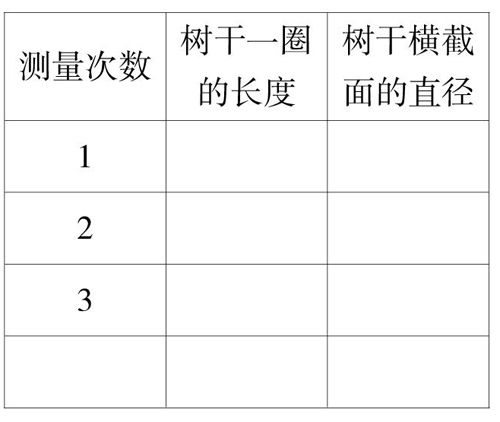

在教完《圆的周长》一课时,笔者设计了一节实践活动课。主要内容是测量树干横截面的直径,给学生一张表,如下:

叫上你的小伙伴,在校园内找一棵大树,测出树干一圈的长度,计算树干横截面的直径是多少,并谈谈你的收获。

其中一名学生总结道:“因为树干有许多不平的地方,所以每一次的测量结果都不一样,它让我明白了测量需要反复,才能量出准确的数据,还要团结一致,才能做得又快又好。”另一名学生则说:“这节课让我知道了团结的力量,靠一个人是测量不好的,必须要三个人,一个人拉,一个看,一个人记录才能完成,通过这次测量,我还知道了同一棵树树干的周长是不稳定的,它的直径也因此不确定,因为它有的地方粗,有的地方细。”

这里,我们可以看出,不同的学生具有不同的认识基础与思维层次,发现问题也有先有后,对问题的认识与理解有深有浅,不尽一致,但不管结果怎样,学生通过活动,从数学的角度进行思考,从不同的角度发现了问题,获得了新知,积累了基本活动经验。

三、在室外体验活动中解决问题

《新课程标准》指出,数学教学活动应该从学生已有的知识背景和生活经验出发。一位教育家也曾说过:“影响学生的最重要因素是学生已经知道了什么,然后据此进行相应的教学安排。”在教学活动中,可借用亲身体验法,帮助学生掌握解决问题的策略。

如教学《1千米有多长》这一课,因“千米”这个长度单位比较抽象,学生学习起来比较有困难。为了激发学生的学习兴趣,笔者把学生带到学校的操场上进行教学,让学生经历实地走一走、想一想、猜一猜、算一算等活动,充分感知“千米”这一长度单位到底有多长。笔者先让学生在操场上走一走一百米大约有多少步(约200步),然后猜一猜步行一百米大约需多长时间(2分钟),体验一百米大约有多长后让学生算一算一千米大约有多少步(5个200步就是1000米),步行大约需多长时间(100米需要2分钟,1000米里面有10个100,也就是10个2分钟,即需要20分钟)。学生在亲身体验中进行了猜想、验算、推理等思维活动,运用学过的知识,把抽象的“千米”长度变得具体、形象,从而感知实际生活中从哪到哪大约有一千米,丰富了学生的数学活动经验,学会了解决实际问题。

实践让笔者更明白了教学的成功不是取决于教学内容的总量是多少,而是学生有所得、有所获的有多少。正如苏霍姆林斯基所说:“学生来到学校,不仅是为了取得一份知识的行囊,更主要的是为了变得更聪明。”我们完全可以利用身边的教学环境,大胆尝试不同的教法,让学生学得更轻松。

■参考文献

[1]王光明,范文贵.小学数学新版课程标准解析与教学指导[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

- 任务驱动应用提升计算机课程教学实效性研究

- 软件技术专业《操作系统原理》教学改革探索与研究

- “教学做”一体模式下高职《电算化会计》教学改革研究

- 信息基础设施建设军民融合深度发展的重点领域研究

- 基于.net的科研管理系统的设计研究

- 长治市建筑垃圾资源化利用示范研究

- 信息化作战指挥能力生成问题研究

- 基于智慧城市的知识社区研究

- 基于SOA的军事信息系统动态集成研究

- 刍议军事通信台站防范电磁脉冲攻击破坏对策

- 基于局域网的多播通信系统的设计

- 浅析TDMA时隙分配算法

- 浅谈计算机网络技术中的远程控制系统分析

- 计算机网络安全与防火墙技术研究

- eWebEditor网页在线编辑器常见漏洞及安全设置

- 以人为本的营业员服务制度设计

- 简析面向对象设计准则

- 双逻辑低功耗运算电路设计分析

- 浅谈高职院校辅导员工作

- 浅谈县级供电企业ERP实用化管理典型经验

- 大数据时代基于虚拟学习环境的教学评价框架研究

- 基于Python的新浪微博爬虫研究

- 多模态图像检索技术的研究

- 语义Web服务技术研究综述

- Ad Hoc网络支持QoS保障的多信道MAC协议

- sub-zero

- subzero temperatures

- subzones

- subˌscribed capital

- succeed

- succeedable

- succeeded

- succeeder

- succeeders

- succeeding

- succeeds

- succeed/successful

- success

- successes

- successful

- successfully

- successfulness

- successfulnesses

- succession

- successional

- successionally

- successionist

- successionless

- succession plan

- successionplanning

- 荐草

- 荐藻

- 荐衡

- 荐言

- 荐谒

- 荐贤不荐医

- 荐贤不荐愚

- 荐达

- 荐进

- 荐陈

- 荐雄

- 荐食

- 荐飨

- 荐饥

- 荐鹗

- 荑

- 荑手

- 荑杨

- 荒

- 荒三径

- 荒丘

- 荒乐

- 荒乱

- 荒了心

- 荒了神