摘要:对“物质的分类”进行了初、高中衔接教学研究:在知识与技能上,复习并巩固化学式书写、复分解反应条件、物质的五大类别,拓展并提升氧化物的类别和类别通性等基础知识;在过程与方法上,建立类别、元素和化合价的分类角度,培养基于类别通性进行应用的能力。学生访谈和问卷测查,以及将授课效果与常规授课进行对比,都表明实验班学生在知识技能和过程方法方面比对比班有明显进步。

关键词:初高中衔接;物质分类;化学教学

文章编号:1005–6629(2015)8–0028–06 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

1 问题的提出

初中与高中课程相比,课程性质、目标、学习方式、评价方法都具有较大差异,学生的知识、技能与现有的高中化学课程的要求差距较大,使得高一教学困难重重[1]。如何进行初、高中衔接教学,成为了新课改后一个值得探讨的问题。从已有研究来看,到了高一,学生依旧采用初中的学习方法,思维能力跟不上[2]。学生思维惰性较大,大多数学生课堂上依赖于教师讲解,缺乏独立思维、自主学习的能力[3]。而教师本身也缺乏衔接教学意识,对于学生将要学习什么或者已经学习了什么了解甚少[4]。已有研究者提出,衔接教学需要关注知识内容、学习方法和能力的培养[5],其中知识内容包括化合价、复分解反应的条件,酸、碱、盐知识[6]。

根据新课标编写的九年制义务教育九年级化学教材(人教版)[7~8]与过去的教材相比,拉近了化学知识与生活、社会的联系,难点分散有利于学生接受。但是在物质类别分类中并没有包括酸性氧化物、碱性氧化物,而这些是高中教学必须用到的知识内容。研究者建议在高一进行物质分类的完善,并且加强各类物质相互反应的规律认识[9]。同时,《普通高中化学课程标准(实验)》[10]中指出,高中生应认识分类思想对化学研究的作用,并能根据物质的组成和性质进行分类。人教版[11]、鲁科版[12]和苏教版[13] 3个版本的高中化学必修1模块教材中,均在具体无机物性质及应用之前设置了相关章节,讨论“物质的分类”相关内容。可见,“物质的分类”这一节正是衔接初、高中教学中重要的章节,将初中所学基于典型代表物的知识和高一必修的元素化合物知识进行贯通。

2 “物质的分类”的衔接内容

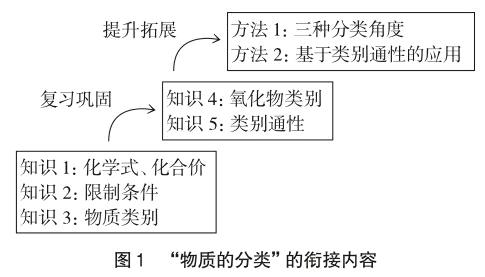

一般的衔接教学往往只重视知识与技能的提升,但知识本身并不具备解决问题的能力,还需要将“知识变成方法”,即让知识为问题解决提供分析思路和角度。所以本次研究课例的衔接内容包括两大方面:知识与技能,过程和方法。

2.1 知识与技能

在知识与技能的衔接教学方面,需要巩固常见元素化合价、化学式,复分解反应的限制条件和物质类别分类等基础知识,见图1左框。初中学生大多基于口诀记忆化合价,对于口诀中变价元素的化合价存在困惑,包括氮、硫、铁、铜等;另外,原子团书写也是难点,如铵根和氨气分子混淆,所以常见元素化合价和化学式书写还需要进行巩固和完善。在复分解反应条件方面,学生即便知道依据是否有沉淀、气体、水来判断能否发生复分解反应,但是在评价或者设计化学反应时依然存在困难,尤其不知道如何去判断产物是沉淀。而物质类别方面,学生对碱和盐容易混淆,如错误地以为含有“氢氧根”的物质是盐,因此教学中也需要再次复习单质、氧化物、酸、碱、盐的含义。

除此之外,还需要拓展氧化物类别,建立类别通性的角度,即掌握各类物质反应的规律,见图1中框。高中要求学生具有预测物质性质的能力,如果只是依靠最初的五大类别分类(单质、氧化物、酸、碱、盐)去认识物质并不能帮助学生进行性质预测。例如,学生只是将SO2归类为氧化物,而“氧化物”这一物质类别层次尚不具有共同的化学性质,不能进一步推断出SO2可能与哪些物质反应、具有怎样的性质。但如果从酸性氧化物的角度出发,学生至少能够推测出其可以与碱和水反应。另外,复杂多变的化学反应对于刚进高中的学生而言是一大难点。当学生通过物质的分类法将反应的生成物和反应物进行归类,知道哪类物质可以和哪类物质反应,产物可能是什么,进一步将反应规律进行概括后,就会发现化学反应并非杂乱无序,而是有规律可循。即便是高考的推断题中,也经常出现“一种金属置换出一种非金属,一种盐与一种酸反应”这样的题目,如果没有类别通性的角度,学生很难找到解题的突破口。所以建立类别通性的角度也是高中化学学习所必需的基础技能。

2.2 过程与方法

高一必修1的知识重点是元素化合物知识,涉及八大元素和每类元素的各类代表物,每类代表物又都有若干反应,使得元素化合物知识繁杂、具体,很难单纯记忆。这就迫切要求学生掌握元素化合物知识的学习规律,即有思路有角度地学习。本节课的过程与方法需要从以下两方面进行提升,见图1右框。

2.2.1 分类角度从“类别”扩充到“元素”和“化合价”

学生非常熟悉按照物质“类别”认识物质,很少能够直接按照“元素”或者“化合价”去分类。如果学生能够具有“元素”的分类角度,那么面对陌生物质可以通过该元素具有的相关性质进行联系或者转化。例如制备氯化铁,具有元素分类角度的学生会很容易联想到采用“单质铁-氧化铁-氯化亚铁”的思路去制备。同时,核心元素化合价角度的建立可以有效帮助学生对物质的氧化还原性进行预测,避免片面认识无机物性质[14]。

2.2.2 基于类别通性去解决问题

学生基于类别分类建立起化学反应类别通性的角度,再应用类别通性去解决问题,包括预测物质的性质、物质制备等。当然,在今后的学习中还需要建立起基于元素、化合价的分类角度去认识反应,最终建立起系统有序的思维,形成问题解决的能力。

3 教学实施流程

以“物质的分类”进行初、高中衔接教学,除了需要复习巩固已学的基础知识,如常见化合价、类别通性和限制条件等,更需要将知识变成学习的方法,通过类别通性去解决复杂问题,帮助学生建立自主分析意识。这就要求教师通过课堂引导,凸显出过程方法的重要性。

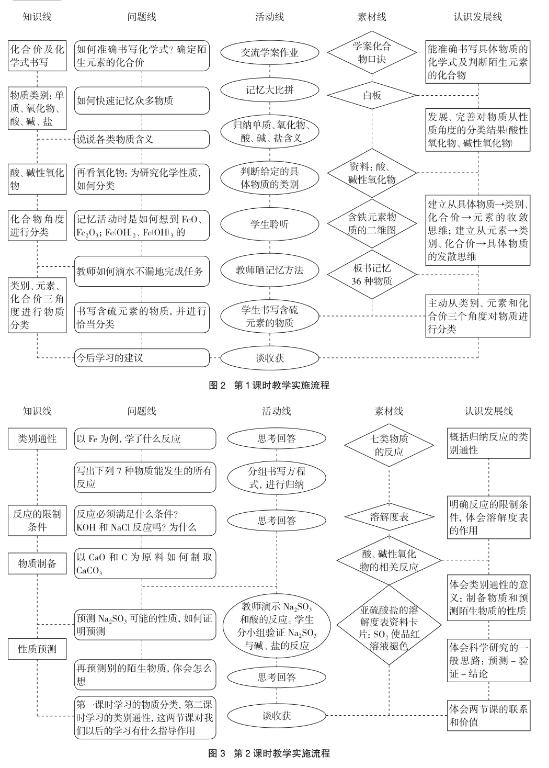

本节课一共设置了2课时的教学内容,2课时联系紧密,层层递进,每一个环节都对应着本节课的衔接要求。第1课时教学实施流程如图2所示,教师首先帮助学生巩固复习化合价和化学式的书写,复习各类物质即非金属单质、金属单质、氧化物、酸、碱和盐的含义。接着完成从性质角度拓展氧化物为酸性氧化物和碱性氧化物的任务。已有研究[15]表明“元素价-类二维图”有利于学生从物质类别和价态视角掌握物质的通性,体会物质间的转化关系。所以教师进行教学实施时也采用了二维图,再结合晒记忆方法建立起化合价分类和元素分类的角度。最后通过学生书写含硫元素的物质来检验学生是否能主动运用三个分类角度进行发散思维。

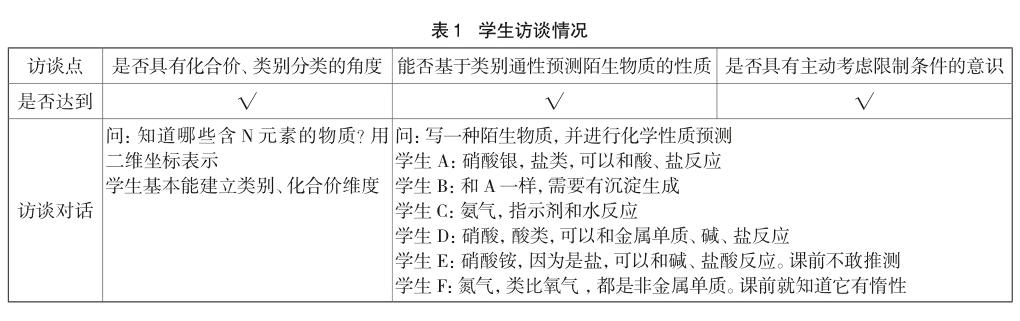

第2课时教学实施流程如图3所示,该课时在第1课时将类别分类完善的基础上进行授课。首先,学生分组板书写出7类物质(非金属单质、金属单质、酸性氧化物、碱性氧化物、酸、碱和盐)的代表反应,接着在第1课时类别分类的基础上,自行归纳出类别通性。接着教师对板书进行点评,并复习复分解反应的限制条件。然后通过“制备碳酸钙”、“预测亚硫酸钠的性质”两个环节体会类别通性的意义。除此之外,“制备碳酸钙”环节中以二氧化碳和氧化钙为代表再次复习了酸性氧化物和碱性氧化物的知识,而“预测亚硫酸钠的性质”环节中开放的学生实验,帮助学生体会到了实验探究的一般思路:预测→设计→验证→结论。

4 衔接教学效果分析

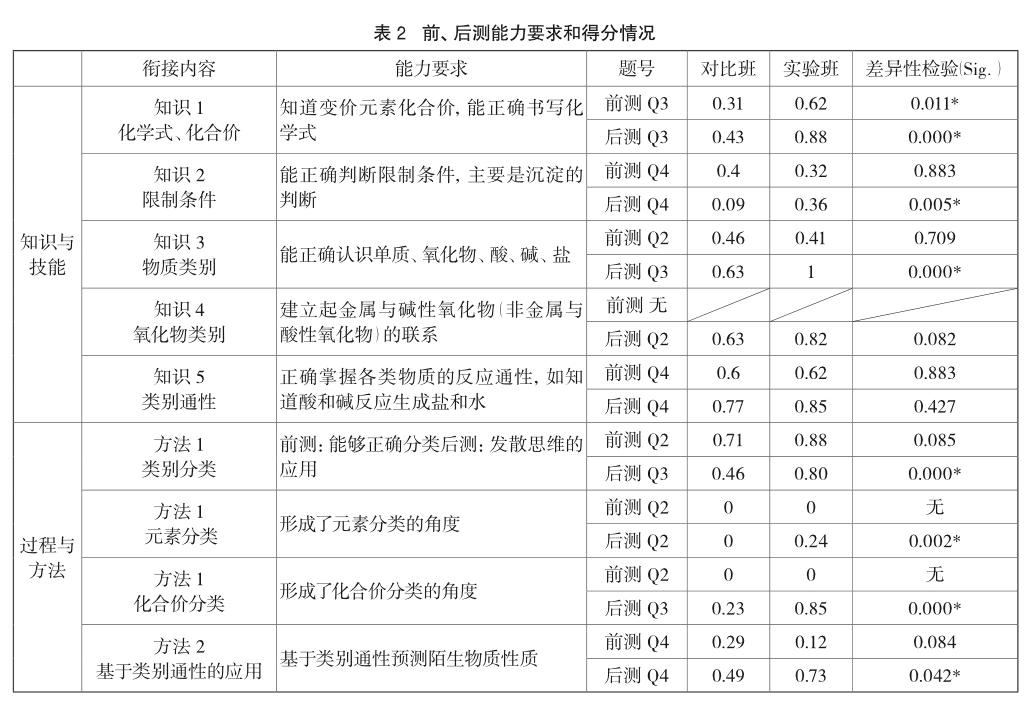

在课后,对6名学生进行了访谈,并对实验班(34人)和另一个进行常规教学的对比班级(35人)进行了前、后测问卷测查。

4.1 访谈效果

访谈情况见表1。学生课后分类角度得到扩大,除了基于类别分类外,还形成了化合价分类的角度;复分解反应的限制条件也得到巩固,且能够自觉运用在问题解决中;所有学生都敢于基于类别通性预测陌生物质的性质。通过访谈,初步可以证实本节课达到了预期目标。

4.2 问卷测查结果

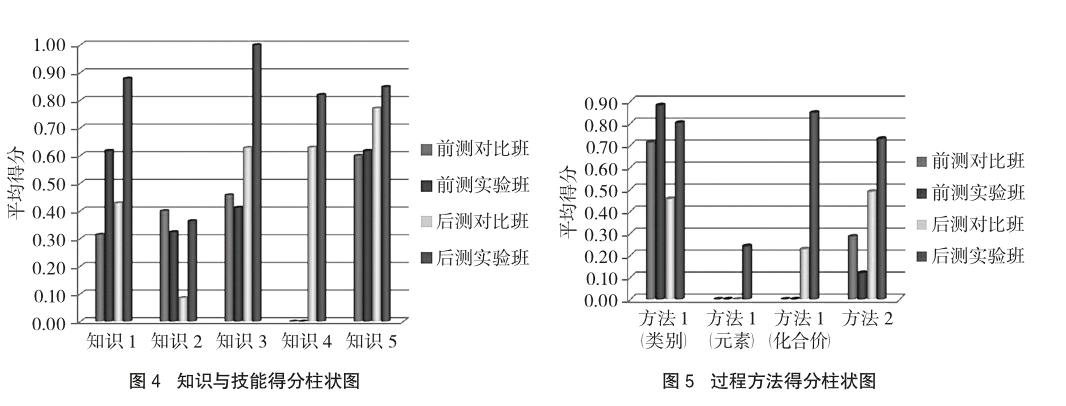

问卷基于衔接内容中“五知识、两方法”设计,前测和后测均4道题,所测查的内容前、后测一一对应。其中“类别分类”角度的前、后测基准不同,前测只要求能够分类,后测要求学生能够应用发散思维,主动将某个元素物质的所有类别联想完整,即单质、氧化物、酸、碱、盐,而不只是进行类别分类。如果能够达到对应要求,得1分;如果不能达到该水平,得0分。对比班和实验班的平均得分情况见表2,并进行了差异显著性检验。

4.2.1 知识与技能部分

如图4所示,在五类知识与技能方面,实验班学生平均得分都高于对比班学生,且化学式、限制条件和各类物质认识三个方面的差异显著。知识1,前测中实验班得分高于对比班,后测中两个班学生水平均有提升,但是差异显著性增大。知识2,课前两个班学生水平相当,课后实验班学生得分显著高于对比班,即实验班学生对沉淀的判断更加清楚。知识3,前测差异不大,后测实验班学生显著好于对比班。需要指出,在前测中发现学生对酸、碱、盐存在大量认识偏差:认为氧化钙、氢氧化铜是盐,碳酸钙是碱,硫酸钙是酸,甚至有学生认为氨气是单质。尤其是一水合氨,学生将其归为混合物、盐或者氧化物。知识5,课后实验班学生相比对比班学生在类别通性的掌握情况上也具有一定优势。

4.2.2 过程与方法部分

如图5所示,方法1,即分类的三个角度方面,课前两个班学生都只具有类别分类的角度,元素和化合价角度均不存在,课后实验班学生建立起了化合价角度,元素角度也有初步建立。这里需要强调,两个班学生的类别角度在课后得分都降低了,是因为前、后测评判的基准不同,前测只要求能够分类,后测要求能够运用类别分类进行发散思维,在二维坐标中将含铁元素的所有类别联想完整。方法2,基于通性去预测陌生物质的性质方面,课前两个班学生都不能主动从“酸能够与单质、盐和碱反应的角度”去推测能与HCl反应的物质,且实验班学生水平更低。但是课后,面对陌生物质“(NH4)2CO3”时,实验班学生大多数都能够将其归为盐,并考虑到盐可能与哪些物质反应,进而推测可能的性质,而对比班学生大多只能写出零散的反应,说不出依据。表2的数值可以看到,实验班在方法1和方法2的得分都显著高于对比班。

总体上本次授课顺利完成了教学目标,即“五知识,两方法”的衔接,但也有不足。首先是限制条件的使用,学生平均得分0.36(满分为1),几乎所有学生都知道复分解反应的条件,但大部分学生应用溶解性判断沉淀时存在困难。其次,学生在元素分类的角度上得分0.24,相比类别角度(0.80)和化合价角度(0.85)明显较弱,即学生不习惯按照元素的角度看待物质。这些不足还需要在后续教学中继续巩固和提升。

5 衔接教学的建议

初中化学的知识容量小且零散,记忆的知识偏多,大多学生靠死记硬背就可以得到高分,但是高中阶段强调各类物质之间的关系,需要构建立体网络结构[16]。如果把化学当作文科光靠记忆,只会事倍功半,学生学习吃力,甚至产生畏难情绪。学好高中化学,要求学生有较强的理解力,具有正确的学习方法和思维角度,能够触类旁通,举一反三。这一系列能力的提升,都离不开衔接教学。

一方面衔接教学可以帮助学生弥补知识的不足,提出更加具有认识功能的知识点内容。例如,初中很强调八圈图,重视转化关系,但是在高中阶段,需要用到类别通性,因为它更加具有认识功能,为后续复杂繁多的元素化合物知识学习提供了分析物质性质的角度。另一方面,一味追赶教学进度只会增加学生的学习压力,衔接教学课为学生搭建了一个过渡台阶,让学生逐步适应初、高中学习内容和方式的差异,只有当他们在学习中体验到了成就,才有可能建立起学习的信心,才有可能爱上学习。

那么何时进行衔接呢?衔接教学正是处于初、高中学习的重要过渡期,大多需要在高一进行,具体在哪几节授课由教师根据教学需要和学生情况而定。如本节课“物质的分类”,尽管人教版课本中在该节只设置了分类的方法,并没有单独设置“五知识,两方法”等内容,但是教师教学发现学生在化合价、化学式、条件限制等方面存在不足,同时类别通性又具有相当强大的功能价值,为此设计了本节衔接课。

参考文献:

[1]王伯强.化学教学中关注初高中衔接问题[J].中学生数理化(教与学),2011,(4):18.

[2]黄威雷,魏樟庆.初高中衔接期学生学习化学的心理剖析[J].化学教育,2004,(7):23~27.

[3]胡瑞英.初高中化学教学衔接问题的思考和建议[J].化学教学,2009,(10):34~36.

[4]李岚.基于初高中化学教学衔接现状的调查与思考[J].化学教学,2012,(12):25~27,30.

[5]杨仲发.课改进程中的初高中化学衔接教学[J].化学教育,2007,(7):39~41.

[6]钱海滨.也谈新课程标准初高中化学衔接教学[J].化学教学,2008,(2):28~31.

[7]课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心.义务教育课程标准实验教科书·化学(九年级上)[M].北京:人民教育出版社,2006.

[8]课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心.义务教育课程标准实验教科书·化学(九年级下)[M].北京:人民教育出版社,2006.

[9]汪东辉.浅析新课标下的初高中化学教学衔接[J].化学教育,2007,(7):25~27.

[10]中华人民共和国教育部制定.普通高中化学课程标准(实验)[S].北京:人民教育出版社,2003.

[11]人民教育出版社等.普通高中课程标准实验教科书·化学1(必修)[M].北京:人民教育出版社,2007.

[12]王磊,陈光巨.普通高中课程标准实验教科书·化学1(必修)[M].济南:山东科学技术出版社,2007.

[13]王祖浩.普通高中课程标准实验教科书·化学1(必修)[M].南京:江苏教育出版社,2004.

[14]赵晓明,支瑶,王磊.“物质的分类”促进高中生无机物性质学习的功能价值分析及其教学实现[J].化学教育,2012,(4):28~35.

[15]吴庆生.用“元素价-类二维图”复习元素化合物策略探索[J].化学教学,2014,(5):34~37.

[16]李岩.有关初、高中化学教学衔接的对策和实践[J].化学教学,2010,(3):29~34.

- 初中英语微课教学设计与实践探究

- 多媒体技术在初中英语教学中的应用

- 有效结合初中英语教学中多媒体与板书的策略研究

- 浅谈农村普通高中学生英语学习兴趣的激发与培养

- 浅析中职学校专业教师的岗位职责与要求

- 创新思想 打造高效课堂

- 基于核心素养视阈下的初中英语课堂教学实践思考

- 初中英语课堂学习习惯的培养研究

- 运用多媒体打造英语磁性课堂

- 巧用教学技巧增效高中英语课堂

- 解析过程性评价在高中英语课堂中的运用与实践

- 英文歌曲在中学英语课堂教学中的应用

- 优化前置学习,有效“翻转”英语课堂

- 过程性写作在高中英语课堂教学中的分析

- 如何在先学后教的教学模式下设计有效的英语课堂活动

- 基于信息技术支持下的小学英语课堂教学课例探究

- 小组合作课堂展示在高中英语教学中的实践探讨

- 基于学生核心素养培养的英语课堂教学方法探析

- 初中英语情景教学对英语课堂的影响

- 初中英语阅读课堂中教师提问的研究

- 合作学习在初中英语课堂教学中的应用研究

- “A”起来的“B”类高中英语课堂

- 谈初中英语教师课堂互动预设活动的构建

- 浅议高中英语阅读课的教学反思

- 探究高中英语课堂中情境教学法使用策略

- past it

- past its sell by date

- pastless

- past my sell by date

- past one sell by date

- past one's sell-by date

- past one's sell by date

- pastor

- pastoral

- pastorality

- pastoralization

- pastorally

- pastoralness

- pastoralnesses

- pastorals

- pastored

- pastoring

- pastorlike

- pastors

- pastorships

- past our sell by date

- past participle

- past participles

- past perfect

- pastrami

- r2013010010002352

- r2013010010002353

- r2013010010002354

- r2013010010002356

- r2013010010002357

- r2013010010002358

- r2013010010002359

- r2013010010002360

- r2013010010002361

- r2013010010002362

- r2013010010002363

- r2013010010002364

- r2013010010002365

- r2013010010002366

- r2013010010002368

- r2013010010002369

- r2013010010002370

- r2013010010002372

- r2013010010002373

- r2013010010002374

- r2013010010002376

- r2013010010002377

- r2013010010002378

- r2013010010002379

- r2013010010002381