张朝赛

摘要:在新一轮的中学课程改革背景下,在高三水溶液体系复习过程中,仍然需要发展学生水溶液体系的认识方式,尤其是发展学生在解决问题过程中表现出的认识思路。文章阐述了高三水溶液体系单元复习在发展学生宏微结合、变化平衡化学核心素养等方面的功能和价值;以发展水溶液体系的基本认识思路为核心目标,提出了水溶液体系单元复习的基本设计思路;并以“应用水溶液中的平衡原理解释问题”一课为课例,分析了课例实施的过程和效果,提出了高三水溶液体系复习建议。

关键词:认识方式;认识思路;水溶液;复习

文章编号:1008-0546( 2019 )11-0042-04

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

doi: 10.3969/j.issn. 1008-0546.2019.11.01l

在各种复习资料中以及高三化学复习过程中,水溶液体系的复习重点一般放在强弱电解质的判断、溶液pH计算、水电离出的c(H+)、离子浓度大小比较、守恒式书写、水解溶解平衡的应用等专题上。学生普遍感觉难,需要掌握的结论多,但是遇到实际问题时,由于思维容量大、思维链长,掌握的结论往往用不上或用错。但是在2016年和2017年北京市高考理综化学试卷中,涉及到的水溶液中的离子平衡的相关内容却越来越隐形化,与其他部分的内容融合。在高三水溶液体系复习中,学生的认识方式应该得到怎样的发展,才能内化宏微结合、变化平衡这一化学学科核心素养,进而提高解决问题的能力?

一、学生对水溶液体系的基本认识思路

有研究概括了水溶液体系的认识角度和认识方式,提出了从物质到微粒种类、微粒相互作用、微粒数量再到宏观现象的基本认识思路[1]。在此基础上,把“物质→微粒→相互作用→作用结果→宏观现象”这一基本认识思路进行细化(见表1)。学生从宏观的物质入手,以微观、动态、平衡的视角分析溶液中微粒的相互作用和变化,并将这种变化与宏观现象联系起来;同时,也能够从宏观现象所反映的物质的变化等反思溶液中的微粒的变化,并为这种变化寻找可能的微粒来源以及相互作用。

二、高三水溶液体系单元复习的功能和价值

1.学生对水溶液体系的认识方式的现状

进入到高三复习阶段,通过问卷和访谈,发现学生已经能够对于溶质、溶剂、难溶电解质等多种认识对象以及这些认识对象在溶液中的电离、溶解、微粒之间的相互作用(电离平衡、水解平衡、溶解平衡)等形成了基本的认识,能够分析、解释涉及单一研究对象当改变某一个条件时水溶液体系问题,但是对于较为复杂的某一条件改变引起的溶液中多平衡体系相互作用,学生主要存在以下几个问题:

(1)找不全溶液中所涉及的平衡体系。

(2)不能联系所要解释的问题选择相关的平衡体系。

(3)不能很好从微观、动态平衡的视角理解离子反应。

概括下来,学生水溶液体系的认识对象和认识角度基本建立,但解决水溶液体系多种溶质、多平衡的问题时认识思路还不够清晰。

2.高三水溶液体系单元复习的功能和价值

近两年北京市的高考理综试卷中,没有再出现单独考查水溶液体系的题目,是不是这部分内容弱化了或者不是化学学科的核心内容了?

(1)学生发展化学学科核心素养的要求

化学学科核心素养明确宏微结合与变化平衡是化学核心素养的学科特征。水溶液体系的认识对象包括了溶质、溶剂等宏观物质以及这些物质混合时发生的化学变化,又包括了从微观、动态平衡水平认识溶液中的粒子和粒子之间的相互作用,是中学阶段发展学生宏微结合与变化平衡素养的重要载体。这也是学生认识某些生产、生活活动并继续学习化学相关专业所必备的核心素养。

(2)发展水溶液体系的认识方式是深刻认识电化学、离子反应等模块的基础

只有在微观的、动态平衡的认识水平上认识电化学、离子反应等相关内容,才能从本质上认识溶液中的离子之间的行为。以理解电化学装置(电解池或原电池)的工作原理为例,学生只有在对于溶液中离子的行为有了深刻的理解后,才能够描述清楚装置中微观粒子的变化(电极反应、离子反应)、粒子的移动以及移动和变化的结果。

(3)学生问题解决能力的提升

进入高三复习阶段,学生所需要处理的问题往往会更加情境化、更加陌生、更加综合。学生不仅仅要掌握水溶液体系的基本知识,更要形成和发展在处理相关问题时的基本思路方法,才能够提高学生问题解决的能力。

(4)高考考试和评价的要求

近两年北京市《高考考试说明》中对于水溶液体系的要求并未降低。《高考考试说明》样题中:2009年26题考查FeSO4与NH4HCO3制备FeCO3的离子方程式;2015年27题考查HCO3-与Ca2+反应生成CaC03和CO2的离子方程式;2012年25题考查NaHSO3与Na2SO3溶液的分析。近两年北京市的高考理综试卷中,虽然没有再出现单独考查水溶液体系的题目,但在电化学、离子反应、实验探究等问题中都需要学生能够分析清楚溶液中离子种类、数量及变化等问题。这部分内容仍然不能忽视。

三、高三水溶液体系单元复习的核心目标

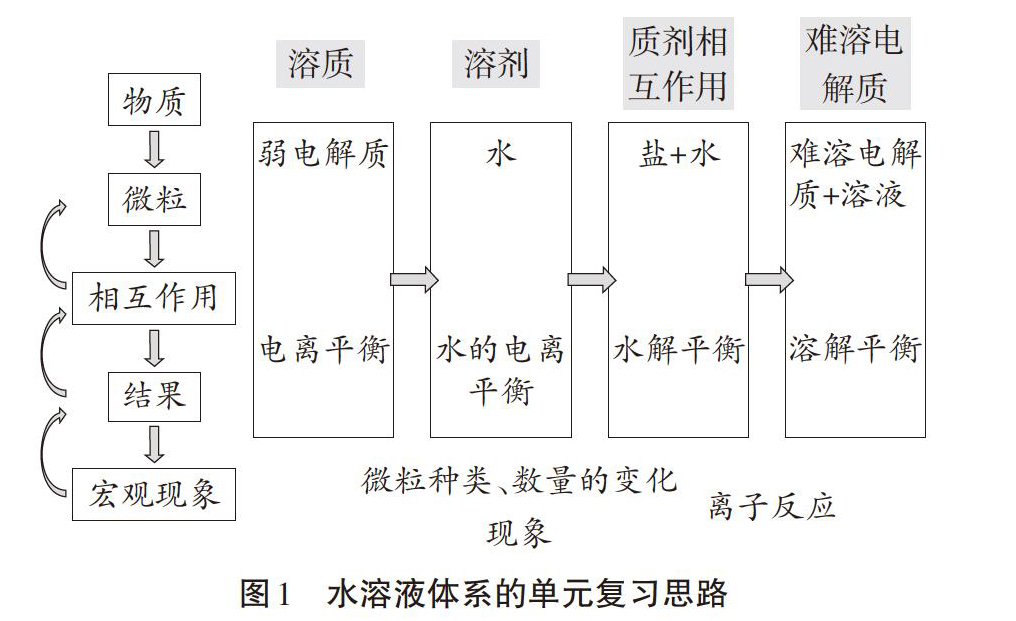

水溶液体系单元复习的核心目标是要发展学生对水溶液体系的认识思路,以这样的一种认识思路的发展贯穿整个水溶液体系单元复习。同时,认识对象从溶质(电离平衡)、溶剂发展到质剂相互作用以及难溶电解质等(如图1)。认识水平从对微粒的认识发展到多种微粒的相互作用,更是丰富以水溶液体系中的离子平衡来认识物質性质的认识视角。

四、课例“应用水溶液中的平衡原理解释问题”的实施和效果

1.教学设计与实施过程

在本节课中也选取NaHCO3溶液作为研究对象,研究向滴有酚酞的NaHCO3溶液巾滴加Al2(SO4)3溶液、NaAlO2溶液和CaCl2溶液等时溶液中的现象、离子方程式及微观平衡移动原理。滴加酚酞能够更好地帮助学生认识溶液中酸碱性的变化。

主要的教学设计包括以下几个环节(见图2):环节一通过对NaHCO3溶液中滴加酚酞会变红这一现象的解释,建立基本的认识思路。环节二应用这一认识思路解决涉及水解、电离等单一平衡的解释、推测型任务。向NaHCO3溶液中滴加Al2(SO4)3溶液后的现象正确书写离子方程式,并用离子平衡解释原因;向NaHCO3溶液巾滴加NaAlO2溶液后的现象,结合离子平衡的移动推测其他产物。环节三应用这一认识思路解决涉及水解、电离等多平衡的解释型任务。

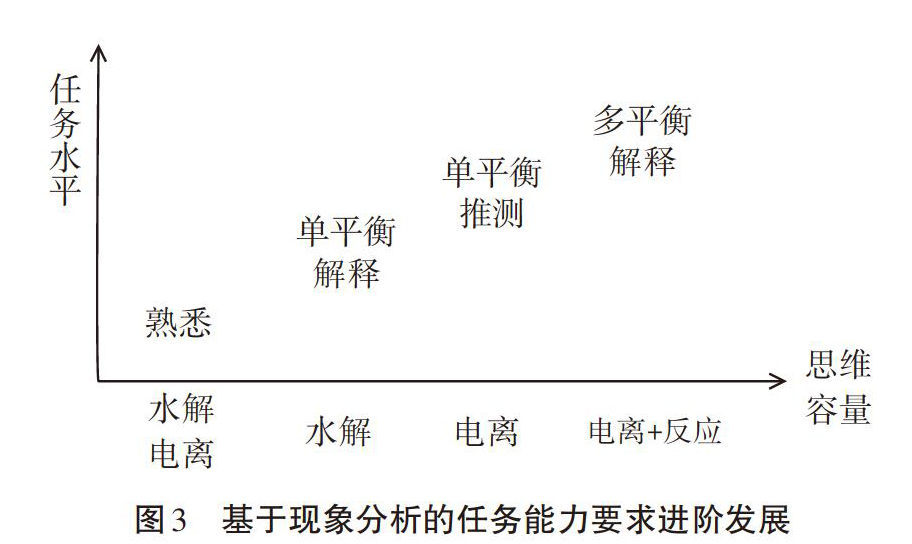

三个环节中学生完成的任务能力要求经历了从任务水平和思维容量两个维度上的进阶发展(见图3)。学生从熟悉的涉及水解电离的任务入手,解决涉及水解平衡的单平衡一解释型任务,再到解决涉及电离平衡的单平衡一推测型任务,最终涉及电离平衡及离子反应等复杂多平衡一解释型任务。

2.教学实施效果

教学实施后,通过调查问卷对教学效果进行了探查。对学生完成多平衡一解释型任务的情况进行了前后测对比,并探查了对多平衡一推测型任务的完成情况。将学生在完成任务中的表现水平分为了依次增高的水平1至水平5五个水平,并对各水平进行了界定(见表2)。测查结果显示,在多平衡-解释型任务中,学生表现水平有明显的提升。为了探查学生在解决更高水平的复杂多平衡一推测型任务中的认识表现,后测中,探查了学生对实验5:向滴有酚酞的NaH-CO3溶液中加入镁条实验的认识情况。结果发现,学生在解决多平衡推测型的任务中,多数学生依然能够运用水溶液的基本认识思路分析问题,但与多平衡-解释型任务相比,表现水平下降,说明学生在处理更复杂、思维水平更高的问题时仍存在一定问题,需要在后继复习过程巾继续训练(见表3)。

五、促进学生认识方式发展的水溶液体系复习建议

根据教学效果测查的结果,并结合近几年北京市高考试题分析,提出以下促进学生认识方式发展的水溶液体系复习建议:以发展学生的认识方式尤其是认识思路为核心目标设计教学活动;任务类型与水平要符合学生的发展水平,进阶发展;要发展学生对以离子平衡视角认识物质性质的认识角度。

1.以发展学生的认识方式尤其是认识思路为核心目标设计教学活动

高三的水溶液的复习中,所有教学活动的设计核心目标应该是发展学生的认识方式,尤其是认识思路。与传统的高三水溶液复习相比,弱化了以往靠记忆或重复训练能够掌握的离子浓度排序、守恒式书写等问题,强化了在解决问题过程中对于认识思路的发展。以质子守恒式书写为例,以往会建议学生将电荷守恒和物料守恒式进行加和得到。而发展学生认识方式的教学活动设计应该突出对于质子守恒式本身的涵义——表示溶液巾H+/OH-的来源与去向。如CH3COONa溶液中的质子守恒式表示溶液中的H+、OH-都来自于水,但H+有部分被CH3COO-结合成了CH3COOH分子,因此守恒式书写为c(H+)+c(CH3COOH)=c(OH-)。这一过程中,充分运用了从物质到溶液中微粒的来源到微粒间相互作用再到作用结果的基本认识思路,更有利于学生水溶液体系认识方式的发展。

2.任务类型与水平要符合学生的发展水平,进阶发展

从课例中教学效果前后测中可以发现,学生已经能够处理多平衡-解释型的任务,而对于多平衡-推测型的任务依然存在着困难,需要在后继的复习过程中继续发展。在复习的初级阶段,解释型的任务更适合发展学生的认识思路,更符合学生从宏观到微观的一般认识过程。但随着学生认识水平的提高,学生仍需要发展在解决推测型的任务过程中的认识思路。

3.要发展学生对以离子平衡视角认识物质性质的认识角度

经过前期的学习和复习,学生已经基本上建立起物质类别、化合价和元素周期律三个物质性质认识角度,将微观、动态的离子间相互作用与宏观上表示物质变化的化学方程式或离子方程式相勾连,能够很好地促进学生平衡移动的物质性质认识视角的发展(见图4),能够更多角度地认识物质性质[2],进而处理离子反应、电化学、实验探究、工业流程等更复杂、更综合的相关问题。

参考文献

[1]胡久华,王磊,支瑶,董颖,郑文燕.促进学生认识发展的“电离和离子反应”专题的单元整体教学研究[J].化学教育,2013(4):44-49

[2]刘臣,何彩霞,贾同改.用问题推动学生思维过程与认识发展[J].教育与装备研究,2017(5):36-39

(上接第70页)

三、教学反思

主题式教学的开展对教师的要求较高,教师要有更开阔的视野、更长远的考量,不能仅局限在眼前知识的讲解,更应着眼于如何提升学生核心素养以适应未来发展的多样化需求上。所以在进行教学设计的时候,教师要能打破不同单元、不同年段、不同学科之间的壁垒,将相关内容进行梳理、整合,通过创设情境、实验探究、证据推理等环节,提升学生的思维品质。

“化学平衡”内容贯穿高巾三个年段,“合成氨反应”在必修模块的“氨气的制备”“化学反应的限度”,选修模块的“化学平衡的移动”中多次出现,是极具有学科价值的一个经典反应,本节课围绕“合成氨反应”开展教学,既是主题式教学的一次尝试,更是对科学家们的致敬。

为了及时掌握学生对于化学平衡状态的理解程度,本堂课最后设置了一个反馈环节:在一定条件下,恒温恒容密闭容器巾进行可逆反应:N2+3H2催化剂2NH3,下列能说明该反应已经达到化学平衡状态的是____。

A.单位时间内生成n mol N2同时生成3n mol H2

B.单位时间内生成n mol N2同时消耗3n mol H2

C.容器巾N2、H2、NH3的浓度之比为1:3:2

D.容器巾N2、H2、NH3的濃度保持不变

C选项通常是学生易选的一个错误选项,虽然通过习题强化能提高应试技巧,但是本堂课通过环节二的铺垫,教师引导学生运用数据素材开展了概括关联、比较说明等活动,所以绝大多数学生没有“踩雷”,学习效果显著。

参考文献

[1]袁顶国,朱德全.论主题式教学设计的内涵、外延与特征[J].课程·教材·教法,2006,26( 12):19-23

- 浅议补充申报债权过程的费用收取问题

- 涉众型经济犯罪案件情况分析及对策

- 规范性文件附带审查的审查标准研究

- 三阶层犯罪论体系在实践中的运用

- 因果关系判定的法律实证分析

- 打击错误与对象错误的区分

- 论民事赔偿责任优先规则的适用

- 《民法总则》“好人条款”法理辩析

- 民商法中的交易安全

- 社会治安防控体系背景下群体性事件的立体防控

- 新时期国内大型体育赛事安全保障研究

- 公证员遴选制度的实践考察与初步构想

- 对预备检察官训练制度构建的价值分析与理论探讨

- 我国公务员激励机制的问题及其对策分析

- 网络借贷第三方资金存管制度研究

- 共享单车押金监管:金融监管面临的新问题

- 浅谈校园文化建设

- 对于校园安全管理问题成因及对策的浅析

- 从公平与效率的视角简析民商法与经济法的价值取向

- 伦理道德与舆论民意影响下的司法裁判与法治实现路径

- 元杂剧中的法律文化研究综述

- 论宪法哲学的学科体系

- “分时租赁汽车”交通事故中主体责任认定探究

- 河南社区矫正信息化制度研究

- 高校科技成果转化法律制度的研究

- poeticness

- poetless

- poetlike

- poetling

- poetries

- poetry

- poetryless

- poetry-slam

- poet's

- poets

- poetship

- poignancy

- poignant

- poignantly

- poinsettia

- poinsettias

- point

- point3

- pointable

- pointage

- point at

- point blank

- point-blank

- pointed

- pointedly

- 恋前体检

- 恋土

- 恋土难移

- 恋土难移。

- 恋嫪

- 恋尸癖

- 恋床

- 恋念

- 恋念家乡的心思难以迁移

- 恋恋

- 恋恋不舍

- 恋恋不舍地分开

- 恋恋不舍,依依惜别

- 恋恋依依

- 恋恋难舍

- 恋恨

- 恋恩不舍

- 恋情

- 恋情难以忘怀

- 恋慕

- 恋战

- 恋新忘旧

- 恋旧

- 恋星

- 恋朐