史菊英

摘要:概念教学在初中阶段至关重要,初中化学约有80个概念,若能深度理解概念并准确运用,学习效率将事半功倍。传统概念课教学以讲授和记忆为主,学生吸收效果差。文章以人教版初中化学“溶液的形成”为例,提出一种基于“前概念”的“层层穿衣”概念课教学模型。该模式遵循学生对事物由感性到理性的认识规律,通过设置认知冲突,引发思维碰撞,不断反恩修正最终形成自己内化的概念。这样的概念是学生自主习得的,理解更透彻,运用更熟练。

关键词:学生认知规律;概念课教学模式;认知冲突;学科素养

文章编号:1008-0546(2020)01-0031-02 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2020.01.009

一、问题的提出

初中是化学的启蒙阶段,化学概念的学习尤其重要。建构主义认为,学习的实质是学习者的主动建构,知识不是通过教师传授得到,而是学习者通过新旧知识经验间的反復的、双向的相互作用而建构成的。然而,在初中化学教学中,不少教师往往比较注重发挥自己的主导作用,知识的教授不符合学生的认知发展规律,学生的自主发展和思维活动被遗忘。初中化学概念课是教师教授的重点,也是刚刚接触化学的初三学生学习的难点,而传统的概念课教学多是以教师灌输为主,学习者被动接受和运用为辅。如何将“学生主体,教师指导”这一理念贯彻落实在概念课教学中,是化学教师面临的难题。本文以人教版九年级化学下册第九单元课题——“溶液的形成”为例,探讨基于认知规律的化学概念课课堂教学模式,旨在通过思想方法的提炼形成概念课教学的一般思路。

二、基于“学生认知规律”的“概念课”教学模型

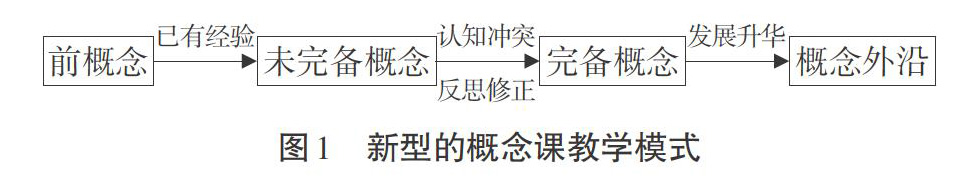

任何知识的学习都不是一蹴而就的,概念课也是一样。概念的形成是迂回的,学生对一个概念的认识应该是螺旋上升的,因此笔者提出如图1所示的教学模式。在课前学生心中其实已有基于生活经验的前概念,教师在课堂教学中应首先设置情境引导前概念外显,使学生先形成基于自己认知的、浅显的、未完备概念,然后通过情境不断地设置认知冲突,引导学生反思、修正并最终思维螺旋上升得到更完备的概念,并对概念进一步地深度挖掘以及辨析进而发展概念的外沿,引发学生对概念更深层次的理解和内化。这样的概念是学生自觉主动习得的,是符合学生认知规律的,学生理解更透彻,运用更熟练。

三、教学模型应用实录

1.初识溶液——前概念外显生成未完备概念

【情境1】溶液的前世今生:展示蔗糖溶解和氯化钠溶解过程。

【问题】什么是溶液?溶液是纯净物吗?请观察实验现象并描述。

【学生】一种物质分散在另外一种物质里形成的混合物叫溶液。

设计意图:本环节通过溶解现象引出学生心中溶液的前概念,形成未完备的溶液概念。

2.再识溶液——未完备概念反思修正至完备概念

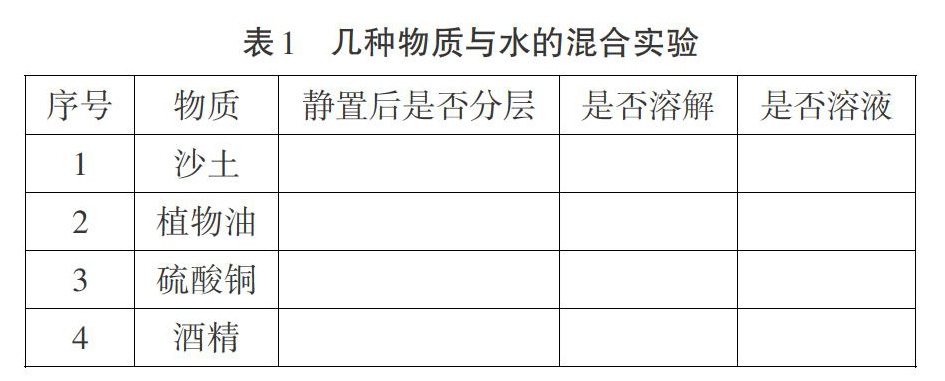

【情境2】我们来观察一些物质和水混合后的溶解情况。请按分组完成表1中的实验并汇报:

【学生】小组派代表展示实验结果。

【问题】大家发现沙土、油和水并不能形成溶液,那大家刚才给的溶液概念够准确吗?

【学生】不准确,溶液不仅要是混合物,还应该是能稳定存在的混合物。也就是说溶液是一种物质分散在另外一种物质里形成的稳定的混合物。

【情境3】展示硫酸铜溶液,观察它各部分的颜色是否一样;演示用密度计测定硫酸铜溶液不同部分的密度。

【学生】颜色一样,并且溶液每一部分密度都是一样的。看来我们给的概念还要补充,也就是说溶液是一种物质分散在另外一种物质里形成的均一、稳定的混合物。

【情境4】我们试着在前面的糖水里加一点盐,或者是在盐水里加一点糖,观察能否溶解?得到的是溶液吗?

【学生】能啊,也是溶液!看来我们给的概念还不够完善,还需补充。完整的溶液概念应该是:溶液是一种或几种物质分散在另外一种物质里形成的均一、稳定的混合物。

【问题】对照溶液的概念你能画出蔗糖溶液的微观示意图吗?

【学生】绘制蔗糖溶液的微观示意图,然后展示与交流。

设计意图:本环节通过创设实验活动情境,使学生发现“混合物”的判断标准,并不足以描述溶液的本质特征,需要修正。由实验引发认知冲突得到溶液第二个特征:稳定。接着分别从定性和定量的角度理解溶液的第三个特征:均一。由盐水中还可以再溶解糖的认知冲突,引发学生悟得溶液可以是多种物质分散在一种物质里,最终自发得出准确的溶液概念。最后为加深概念的理解,引导学生由宏观到微观多角度认识溶液,将知识内化为素养和能力。

3.重识溶液组成——由完备概念拓展至概念的外沿

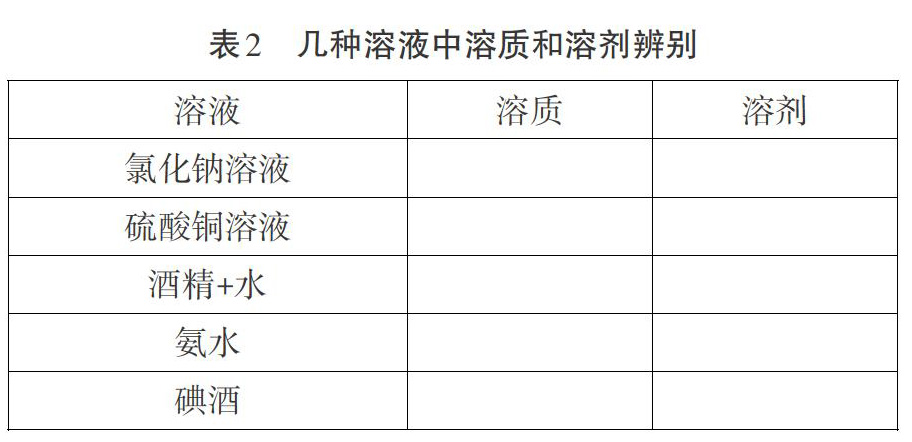

【情境5】蔗糖溶液中,蔗糖被溶解,称为溶质;水溶解蔗糖,被称为溶剂。请你分别说出表2中溶液中的溶质和溶剂。

【问题】有同学说,溶质都是固体,溶剂只能是水。这种说法对吗?

【学生】不对。溶质可以是固体、液体或气体,溶剂不一定是水,汽油、酒精等也可作为溶剂。

【情境6】不同物质的溶解能力一样吗?请按分组进行表3中的实验,观察现象对比说明。

【学生】1、2和3、4对比说明相同的物质在不同的溶剂中溶解性不同;1、3和2、4对比说明不同的物质在同一种溶剂中溶解性不同。

【情境7】图片展示生活中的溶液。你身边还有哪些溶液的应用呢?它们的溶质溶剂分别是什么?它们有什么用途?

【学生】分别举例回答。

设计意图:本环节通过辨识活动,引导学生领悟和理解溶质和溶剂的划分是相对的,而不是绝对的。以“酒精+水”“氨水”和“碘酒”的存在,引发与原有生活经验和固有认知的冲突,引导学生深层次思考和从更多角度看待溶质、溶剂。同时在比较溶解性的时候引导学生用控制变量的方法原理来评价实验,提高学生实验能力和科学探究的学科素养。在应用概念的过程中进一步促进概念的内化和升华,化学来源于生活并回归生活。

4.总结提升

【问题】本节课的溶液概念是如何得到的?你有哪些感想和收获?

【学生】用发展的眼光来看,溶液概念的形成是在不断修正和补充中获得的。另外,我们对物质的认识要有多个角度,在学习中要尽量多通过实验来获得证据。

设计意图:引导学生不仅从知识角度,也学会从态度、方法的角度总结反思以及内化。

四、教学思考和展望

本文提出这种基于“前概念”的“层层穿衣”概念课教学模型,且以人教版初中化学“溶液的形成”为例应用该模型。课程线索清晰,情境代入感很强,学生思维由低阶到高阶的螺旋上升体现如图2所示。 这种概念课教学模式遵循学生对事物的认识发展规律,通过在已有经验的基础上不断设置认知冲突,沿着前概念不断构建新概念来完成了对溶液这节课的教学。在教学中,老师仅仅是“引导者”,学生才是主体,学生在不断反思修正中主动学习。改变了以往的概念课教学中教师灌输、学生被动记忆和运用的模式,培养和强化了学生的思维能力和学科素养。在教学中还通过一系列的实验活动,让学生亲身体会有关溶液的知识,加深对溶液概念的理解,感受了化学知识的功能价值和学科魅力。从培养学生能力和素养的长远角度来看,这种教学模式在初中化学概念课教学中必将大有可为。

- 创新教育在中学地理教学中的运用

- 构建小学数学高效课堂的方法探究

- 浅谈小学英语核心素养在教学中的培养

- 突遇家变的学生转化个案探析

- 初中《道德与法治》课教学中学生创新能力培养探析

- 积极应对中考压力

- 关于小学语文阅读有效教学策略的实践与探索

- 物理教学中基于深度教学的策略研究

- 让学困生在“知爱励” 中成长

- 智慧出自直观,洞悉力求无遗

- 基于网络学习空间开展数学名师工作室活动的有效性分析

- 着眼现实,放眼未来

- “疫情”带给幼师的思考

- 小学高年级学生自主管理的策略初探

- 基于核心素养的高中物理学习力结构模型

- 海量阅读时代:亟需教师的有效指导措施

- 中学生英语写作能力的研究与实践探索

- 社会主义核心价值观融入小学《道德与法治》课教学模式探析

- 预习,奏好语文课的前奏

- 家校合融,培养小学生生态文明素养的路径选择

- 核心素养下的初中英语语法教学探究

- 小学美术教学中培养学生兴趣的方法

- 新课改下高中物理教学中的问题与对策

- 浅谈初中班级工作中的德育辅差策略

- 初中语文教学中激发学生学习兴趣方法浅探

- antispeculativenesses

- antispending

- antispiritual

- antispiritualism

- antispiritualisms

- antispiritualist

- antispiritualistic

- antispiritualists

- antispiritually

- antisplitting

- antispreading

- anti-stalinist

- anti-stalinists

- antistate

- antistatist

- antisterility

- antistick

- antistimulant

- antistimulants

- antistimulation

- antistimulations

- antistress

- antistrike

- antistriker

- antistrikers

- 鹤讣

- 鹤讣惊传,逾常错愕

- 鹤语

- 鹤语尧年

- 鹤貌

- 鹤质

- 鹤趣

- 鹤跱

- 鹤躯

- 鹤軿

- 鹤车

- 鹤轩

- 鹤轮

- 鹤轸

- 鹤辂

- 鹤辈

- 鹤辔

- 鹤辞吴市

- 鹤辞轩

- 鹤返辽阳

- 鹤避鸡群

- 鹤铩翎

- 鹤锁笼中展翅难

- 鹤长凫短

- 鹤长凫短——不能齐