敦煌北朝-隋时期洞窟中的二佛并坐图像研究

内容摘要:本文主要对敦煌北朝一隋时期洞窟中释迦、多宝二佛并坐像的基本表现形式和艺术特点作了较系统的介绍,并在此基础上探讨了二佛并坐图像与出自其它经典题材组合起来,共同表现法华思想几种主要的组合形式。

关键词:敦煌二佛并坐图像问题

中图分类号:K879.41;B948文献标识码:A文章编号:1000-4106(2009)04-0024-09

敦煌法华艺术的发展历史上,北朝一隋是一个很重要的阶段,是敦煌法华艺术的滥觞和初步发展的时期。这一时期,敦煌石窟中有11个洞窟中有明确出自《法华经》的艺术题材。它们的绝对数量虽然不多,但是在敦煌法华艺术史上却具有开山辟路、承前启后的意义。表现形式上,北朝时期的法华艺术,以释迦、多宝二佛并坐像为主,同时又与出自其它经典的题材相组合,共同构成了北朝法华艺术的主要形式。隋代是敦煌法华艺术发展历史上的转折期。在继续保留北朝独立的二佛并坐造像的同时,又发展出了场面宏大、情节众多的法华经变和独立的观音经变,并影响到唐及以后的各个时代,成为敦煌壁画中法华艺术的基本表现形式。

释迦、多宝二佛并坐说法的图像(以下简称二佛并坐),主要出自《法华经·见宝塔品》,印度和中亚佛教艺术不见遗存品,是中国法华艺术独有的表现形式。作为这一时期敦煌法华艺术的重要题材之一的二佛并坐像,北朝一隋时期的洞窟中多有表现。具体来讲,北朝洞窟中存有6例,隋代洞窟中存有4例。这些图像,对我们认识这一时期敦煌法华艺术的发展轨迹具有极重要的参照意义。本文将对这些图像及其相关问题作一专门论述,以期揭示敦煌法华艺术在早期发展阶段的一些特点。

一敦煌北朝一隋时期的

二佛并坐图像

1北朝洞窟中的二佛并坐像

①第259窟的二佛并坐塑像

北朝时期敦煌的二佛并坐像,就类型而言,一例为塑像,余皆为壁画。北魏前期第259窟二佛并坐像为塑像,这也是敦煌地区目前所见最早的二佛并坐塑像。第259窟开凿于北魏前期,前部为人字披顶,后部平棋顶,西壁正中前凸部分形成一个半中心塔柱,洞窟整体形制类似中心塔柱窟。二佛并坐像位于西壁半中心塔柱正面圆券龛内。二佛波状发髻,二佛头部虽经后代重修,但是大体上仍保持着原貌。二佛有三重火焰形头光及背光,内着僧伽胝,外着袒右肩袈裟,贴泥条式衣纹,各呈善跏坐姿。右侧一身右手置于胸前,左手已残,原似置于左膝上;左侧一身,右臂已残,左手抚于左膝上(图版6)。

②第285南壁的二佛并坐像

第285窟是莫高窟北朝洞窟中唯一有确切纪年的洞窟,约开凿于西魏大统四年(538)、大统五年(539)。该窟南、北壁中层西端各绘一铺二佛并坐像。南壁画面上没有出现龛形建筑背景,仅以二佛并坐于须弥宝座的形式来表现,更像是一铺说法图。二佛结跏趺坐,左手各执袈裟一角,右手上举于胸前,上半身微微向对方倾斜,四目对视。二佛中间还有一朵大莲花作为分隔。莲花上方原有题榜一方,现已漫漶不清。二佛头顶上方画大大的华盖,华盖两侧各有一身裸体童子飞天,与其它皆以菩萨为胁侍不同。二佛外侧,各有一身胁侍弟子,皆面向二佛而立。佛座两侧下方还有清色的山峦和树木,很可能是象征释迦讲《法华经》的灵鹫山。画面人物,面容清瘦,身材修长,是典型的秀骨清相式风格。

对于该铺二佛并坐像,松本荣一先生也有关注:“此洞窟的北侧壁画大代大统四年或五年(538、539)。此并坐图与其说是大统,毋宁说是年代更早。此二佛并非并坐于七宝塔内,但是二佛的头上有天盖,左右有比丘及飞天,虽简单但表现出《见宝塔品》的主旨。”

③第285窟北壁的二佛并坐像

第285窟北壁中部,绘有一排七铺说法图,每一铺下方皆有男女供养人。最西端一铺为二佛分座、共有一对胁侍菩萨的形式。画面中央,二佛分别趺坐于两个独立的须弥座上,一身头顶伞形华盖,一身头顶帷帐形华盖。二像面容清瘦,身材修长,着红色通肩袈裟,袈裟衣褶繁复,长长衣摆垂及佛座下。右侧一身须弥座以一朵硕大莲花承托。二佛外侧,各立一身菩萨。菩萨褒衣博带,长发垂肩,分别持净瓶、莲花等供物,皆面向佛,又似隔着佛形成对应关系(图版7)。由于北壁的这一铺释迦、多宝并坐像以“同龛分座”的形式绘出,故长期以来,学界对这铺说法图的定名存在着不同的意见。笔者曾在《<法华经>佛身观的形象诠释——莫高窟第285窟北壁说法图新解》一文中,结合同时期云冈第12窟、第14窟和巩县第4窟,以及西魏、北周时期造像碑上的相关像例,对于该铺说法图的定名作过专门的论述,进一步明确将其定名为释迦、多宝二佛并坐说法图,并说明二佛同龛分座亦是二佛并坐的一种表现形式。本文中再补充二例北周时期的造像碑进一步说明。一件是现藏于甘肃华亭县博物馆的北周保定四年(564)造像碑。碑正面上层龛中,二佛同处于一帐形龛中,各自的背光被处理成凹进去的形式,形同两个小的龛形,二佛间还侍立三身弟子。从佛座中间明显的阴刻线来看,佛座也是分开的(图版8)。另一件是刻有“天水郡”铭文的北周石塔。在塔上的一龛中,释迦、多宝二佛不仅分座,而且几乎呈面对面,似正在对谈(图版9)。

④第461窟的二佛并坐像

第461窟位于莫高窟北区南端,开凿于西魏一北周之际。窟形为小型方形覆斗顶窟。该窟是敦煌北朝窟中继第259窟之后的第二例,也是最后一例以二佛并坐作主尊的洞窟。西壁正中画二佛并坐龛,以龛示塔,表示释迦牟尼和多宝佛在多宝塔内并坐。二佛均身着土红色袈裟。左侧一身,上身略倾向另一身。二佛均左臂置于胸前,左手向下,作施无畏印;右臂抬起,右手上扬,似在相互对谈切磋。二佛面容清瘦,身材修长,仍有着西魏时期的人物造型风格。从弟子和菩萨的晕染来看,既有早期讲究明暗关系的西域式晕染法,又有中原平涂晕染法,反映出西域和中原两种艺术风格的相互影响。

⑤第428窟西壁的二佛并坐像

第428窟建于北周时期,是莫高窟北朝时期最大的中心塔柱式大型洞窟。西壁中部北端绘释迦、多宝二佛并坐说法图,仍然是以龛示塔。释迦、多宝二佛着红色袈裟,并坐于须弥座上。龛外两侧各有胁侍菩萨两身。二佛两侧各有二菩萨,相较于第285窟的两铺二佛并坐作品中佛陀与菩萨或弟子的大小比例来考虑,第428窟的佛与胁侍菩萨的形体比例较明显。潘亮文先生认为这或许是因为绘制者比较有意识地强调主从关系的缘故。

⑥西千佛洞第8窟的二佛并坐像

本窟始建于北周,中心柱窟,为西千佛洞北朝期代表洞窟。在正壁(北壁)西端画释迦、多宝二佛并坐说法图一铺,略晚于莫高窟西魏第285窟的。同样也以圆券形龛代表多宝佛塔。释迦、多宝二佛结跏趺并坐,皆着袒右肩袈裟。龛外两侧各侍立二菩萨。二佛与胁侍的比例差不大,但因

二佛为坐像而菩萨为立像,而有一种佛小于菩萨的感觉。画面人物形象比北魏时代的浑圆、粗犷,表现出北周人物画风出现的新风格。

2隋代洞窟中的二佛并坐像

敦煌隋代时期的石窟中,共有4个洞窟中继续表现独立的二佛并坐:第303窟、第276窟、第277窟、第394窟。

①第303窟北壁的二佛并坐像

第303窟开凿于隋开皇年间(581—600),五代和清重修。此窟为中心塔柱窟,平面呈方形,前部人字披顶,后部平顶。主室中心塔柱作须弥山状。窟顶前部人字披东、西两披以上下两段横幅长卷表现《法华经变·观音普门品》。北壁前部千佛画面下方,有一铺二佛并坐说法图。以龛形表现多宝塔,释迦、多宝佛并坐于一须弥座上。二佛身着红色袈裟,身体略微内倾,似在对谈,身后各有一身胁侍菩萨侍立。二佛中间有一覆钵形宝塔,塔刹为九级相轮。火焰纹龛楣上有二身疾速向下的飞天,手捧花篮散花供养。龛外两侧各有一身菩萨侍立。佛座下正前方,左右各有一头蹲狮,隔着中间的摩尼宝珠和宝瓶而相对。宝瓶由一力士用头顶和双手承托。这两头狮子,也许是画工刻意尊重经文之作。经中云:“即时释迦牟尼佛,入其塔中,坐其半坐,结跏趺坐。尔时大众,见二如来在七宝塔中师子座上结跏趺坐。”①多宝塔台基两端,各画一力士,双手上举,以示承托宝塔。塔基正前方,画两座栏桥,通向下方(图版10)。

这铺二佛并坐不似前述画面相对的单纯,而是画面元素多样。虽然,相对于法华经变丰富、多变的画面情节而言,此画面仍然简略了许多,但与其它表现《见宝塔品》内容的二佛并坐画面相比,此幅图又有了一定的突破,特别是增加了画面人物和建筑,显示出更多的叙事性特点。

此外,在第303窟窟人字披西披也有一幅二佛并坐,但并不是独立画出的,而是作为观音经变中的一个情节表现的。不过,这铺二佛并坐画法很特别,不是采用常见的正面坐姿,而是体现进深感和立体感的一种画法。

②第276窟西壁龛顶的二佛并坐像

该窟是覆斗顶形窟,平面呈方形,西夏重修。主室西壁斜顶方口龛,龛上画多宝塔座,龛下存隋、西夏所绘供养人像。龛外南、北侧分别绘文殊菩萨和维摩诘像,表现维摩诘经变中的《文殊问疾品》。

本窟的二佛并坐绘于窟顶西披。从西壁上部起,由龛顶直达西坡,画出硕大的莲台和龛形建筑,莲花龛柱、彩帛忍冬龛梁和火焰形龛楣。龛内释迦、多宝二佛并坐于佛座上的两朵大莲花上,身后各有一身胁侍菩萨手持莲蕾供养。二佛中间,一朵莲花承托着一座二级宝塔,塔刹部分为五级相轮,画面经西夏修补,北半部保存完好,南半部已漫漶,原本应是一个比较完整的画面(图版11)。这也是敦煌石窟中最早在正壁龛内顶绘二佛并坐的例子。

③第277窟西壁龛内的二佛并坐像

第277窟为覆斗顶形窟,西壁开一外方内圆的双层龛,龛沿画对马联珠纹边饰。北壁上部画千佛,龛内中部中央画释迦、多宝二佛并坐说法图,东、西两侧分别绘维摩(已残)、文殊坐像。

④第394窟西壁龛外的两幅二佛并坐像

第394窟为隋代第三期洞窟,五代、清重修。主室覆斗顶,平面呈方形,西壁开一龛。西壁开内层斜顶龛,内清塑佛一铺五身。龛外南、北侧上段各画释迦、多宝佛并坐一铺。这两铺二佛并坐像,画面构成简单,并不是常见的以龛示塔的形式,仅表现出二佛相对结跏坐于莲座上,二佛上方共有一华盖,甚至没有了胁侍,且位于龛外两侧。这两铺二佛并坐均画得简略,所占壁面也小,反映出隋代二佛并坐题材在法华艺术中的地位已经发生了变化。

二敦煌北朝一隋代洞窟二佛

并坐图像的传承与创新

从现存实例来看,不论在哪个时代、哪个地区,二佛并坐之中的释迦佛与多宝佛,皆为左右同形,或左右对称形,几乎没有可以区别的例外。因此,多宝、释迦两佛在形象上完全无法区别。

北朝时期敦煌石窟的二佛并坐像有彩塑和壁画两种,一例为彩塑,其余五例均为壁画。在第259窟之后,敦煌壁画中的二佛并坐图像集中出现于北朝晚期窟中。除了第285窟的两例以说法图的形式表现外,其它四例都是以以龛示塔的形式来表现的,这与北朝时期的造像碑和石窟中的绝大多数作品相一致。二佛形象、姿势几乎完全一样,因此要分辨哪一身为释迦佛、哪一身为多宝佛是很困难的。这与同时期中原内地的二佛并坐像例是一致的。从二佛的胁侍来看,多数以龛外的立菩萨像为胁侍,这与北朝同时期的二佛并坐像例是一致的。不过,第285窟南壁的二佛并坐则以弟子为胁侍,体现出少见的独特性。同时,无论对于窟主的推论还是风格的研究成果,均明白无误地显示出中原、南朝艺术风格对于该时期洞窟的影响。如前所述,第285窟南、北壁上的二佛并坐以及西魏一北周时期的第461窟西壁的二佛并坐的人物形象,就鲜明地体现出了这种有别于前期的造型风格。但在总体上,敦煌北朝时期的二佛并坐图像基本以传承为主,较少变化。

但到了隋代,二佛并坐图像出现了十分显著的变化,画面构图呈现出两极分化的趋势。一方面,二佛并坐像在隋窟虽然仍有表现,但是不再处于主尊地位,而且如第394窟西壁龛两侧的两幅画面所示,构图十分简略、草率,甚至连二佛的胁侍都不再表现,似乎反映出其象征《法华经》的独一无二的地位渐渐被新出的法华经变所代替的趋势。另一方面,也出现了像第303窟、第276窟那样大幅面的、中间有宝塔的画面,也是最早在二佛中间绘塔形建筑的实例,在敦煌同类题材中具有开创性的意义。特别是第303窟北壁的二佛并坐像,与以往的画面相比,表现元素更为繁复,人物更多,画面的叙事性更强,在某种程度上已经有了敦煌法华艺术从早期的表现《法华经》一品内容的二佛并坐向隋代表现《法华经》多品内容的法华经变过渡的萌芽,是故也被一些学者认为是一铺《法华经·多宝塔品》的变相。这些变化,显示出隋代二佛并坐图像的创新与发展。

从北朝至隋代,从传承到创新,反映这一时期作为敦煌法华艺术主要象征的二佛并坐基本表现形式的发展轨迹;整个敦煌石窟的二佛并坐表现形式也在隋代定型了,以后各代的二佛并坐构图基本上没有突破隋代的这几种形式。

三敦煌北朝一隋代洞窟中二佛

并坐与其它题材的组合

作为法华艺术象征的二佛并坐造像出现在敦煌北朝一隋时期的洞窟中,是这一时期《法华经》及其信仰思想在敦煌传播的产物。但是,无论是作为洞窟的主尊造像,还是在其它壁画上,它都不是独立地表现法华思想的,而是与其它壁画的造像和图像组合一起来表现《法华经》的主体思想的。

1二佛并坐像与弥勒像的组合

在开凿于北魏前期的第259窟和西魏一北周初的第461窟的释迦、多宝均以主尊形式出现的。作为洞窟的主尊造像,与其它造像和壁画图像组

合一起来表现洞窟的主体思想。

这种形式,表现为作为洞窟主尊的二佛并坐与弥勒造像或千佛像的组合。其中第259窟为塑像,位于半中心柱的正面龛内;第461窟为绘画,位于正壁龛内。这种形式亦多见于炳灵寺北魏窟中,如第128、132窟等。

莫高窟第259窟主尊二佛并坐,南北两壁分为上下二区,分别造弥勒、思维菩萨和禅定诸佛。从这种中心塔柱形式上看,第259窟的设计者似乎并不重视礼佛功能,反而更重视观相的功能。

关于该窟,李玉珉与赖文英等先生均从不同侧面做了专题研究。李玉珉先生认为该窟是一个经过整体设计的洞窟,主尊与四壁千佛及南北壁龛内造像均有一定的关联,与法华思想有着密切关系,应是莫高窟早期反映法华思想与信仰的洞窟,是敦煌最早的法华窟。赖文英先生则进一步认为这种布局完整表现了法华三昧观法的法身不迁、三世不迁及因果不迁三个层面。笔者亦同意以上二说,并认为第259窟整体布局,特别是主尊二佛并坐与两侧禅定佛龛和上层阙形龛弥勒菩萨像的组合,则构成了修法华三昧禅的整体氛围——“三七日一心精进,如说修行,正忆念《法华经》者,当念释迦牟尼佛于耆阁崛山与多宝佛在七宝塔共坐,十方分身化佛遍满所移众生国土之中,一切诸佛各有一生补处菩萨一人为侍,如释迦牟尼佛以弥勒为侍。一切诸佛现神通力,光明遍照无量国土,欲证实法出其舌相,音声满于十方世界。”

云冈第二期造像中,二佛并坐造像与弥勒菩萨像常成组地出现,但却很少有像第259窟这样以作为主尊的二佛并坐与弥勒像相组合的例子。云冈第12窟后室东壁的上龛为弥勒菩萨,下龛为二佛并坐,有学者认为,两龛造像共同构成了该窟主尊。

炳灵寺北魏窟中,常见以二佛并坐作主尊并与弥勒菩萨相组合的例子。如第132窟、第126、第128窟等,均以二佛并坐作为主尊造像与弥勒菩萨组合,作为禅窟的主要造像,是修法华三昧禅的主要观想对象。

除了上述两地外,这种组合在中原到敦煌中间环节的张掖马蹄寺千佛洞第8窟也有。该窟中心柱西面下层呈弧形凹壁浅龛,龛内中央下部绘释迦、多宝佛和二胁侍菩萨,中央上部绘交脚弥勒菩萨,两侧壁面满绘千佛。其秀骨清像的人物造型与莫高窟西魏第285窟一致,似属于北魏晚期一西魏时期的作品。这些组合均表明,这种信仰上的合流,在北朝法华信仰中是十分盛行的。从三地间这种释迦、多宝二佛并坐与弥勒菩萨图像组合出现的时间顺序来看,敦煌法华艺术的这种表现形式,应是中原北方北魏中期以来向河西走廊传播的。

2二佛并坐像与千佛图像的组合

北朝表现二佛并坐造像的石窟中,特别是云冈石窟和莫高窟,还存在一种组合,即二佛并坐与千佛图像的组合。对于云冈石窟的千佛,长广敏雄认为,围绕释迦、多宝二佛并坐像的千佛,表现的是释趣牟尼分身十方诸佛。

敦煌北朝时期有二佛并坐造像或壁画的五个窟中,都有千佛像,或绘或塑,数量有多有少。其中,莫高窟第461窟和西千洞第8窟二佛并坐像四周和四壁都绘满了千佛;第259窟在半中心柱南、北两侧的西壁壁面和南、北两壁的各龛间壁面均绘有千佛;第428窟的四壁上部均影塑千佛,计有962身;第285窟北壁下部龛间壁面绘有几身千佛。贺世哲先生据《思惟略要法·法华三昧观法》等经典认为,北朝石窟中释迦、多宝二佛并坐周围的千佛像可能是释迦牟尼分身十方的化佛,是修法华三昧观法的观想对象。如前所述,因为《法华经·见宝塔品》中提到,当多宝塔从地涌出后,释迦的十方分身诸佛咸来会集:

尔时东方释迦牟尼佛所分之身,百

千万亿那由他恒河沙等国土中诸佛,各

各说法,来集于此;如是次第十方诸佛皆

悉来集,坐于八方。尔时一一方,四百万

亿那由他国土诸佛如来遍满其中……尔

时释迦牟尼佛,见所分身佛悉已来集,各

各坐于师子之座,皆闻诸佛与欲同开宝

塔。

他们也是禅观的对象。其他学者,如李玉珉、李静杰和赖文英诸先生亦持相同或相近的观点。

3二佛并坐像与佛教故事画的组合

除了作为主尊造像外,敦煌北朝窟中的二佛并坐更多地处于非主尊的位置将其绘于其它壁画中,与其它经典的图像一起组合,形成基于《法华经》主要思想的另一种法华艺术的表现形式。

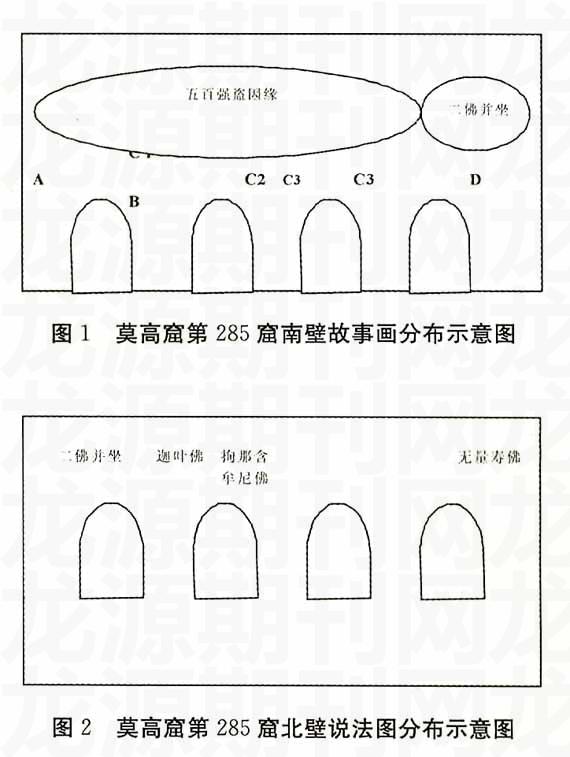

这种表现形式,敦煌最早见于第285窟南壁。第285窟南壁中部自东向西通壁绘横卷式连环故事画《五百强盗因缘》,故事画西端绘有释迦、多宝二佛并坐说法图一铺;下部开四个小禅窟,禅窟间的壁面上,自东向西依次绘有纵卷式连环画《化跋提长者姊缘》、《佛度水牛缘》、《沙弥守戒自杀缘》和《婆罗门闻偈本生》等四幅故事画(图1)。笔者曾撰文认为,《五百强盗因缘》画面上增加了佛经中并未记载的佛弟子的们手持经卷的情节,以及南壁二佛并坐的胁侍由菩萨变为弟子的细节,将几乎通壁所绘的《五百强盗因缘》与紧接其后的二佛并坐画面联系起来,十分巧妙地将《法华经》“众生皆有佛性”的思想形象地诠释出来。同样地,下方四幅故事画也通过与二佛并坐的组合,而成为本窟法华艺术的一个重要环节。

对于笔者的这一观点,李静杰先生在2006年发表的《敦煌莫高窟北朝隋代洞窟图像构成试论》一文中也基本上认同:“张元林做了专门论述,认为五百强盗因缘、舍身闻偈本生,分别表现了《法华经》的众生皆有佛性及舍身供养法(《药王菩萨本事品》)思想,沙弥守戒自杀因缘表现了《法华经》强调遵守戒律(《安乐行品》)的意图,并提出南壁诸故事图像与法华三昧禅法密切关联。这种认识思路大体是正确的。”他也认为,本窟南、北两壁上层西端各绘一铺释迦多宝佛,二者对称配置,说明具有整体考虑。认为《五百强盗因缘》与《莲华经·陀罗尼品》记述的鬼子母皈依佛法事例一致,意在恶人具有成就佛道的本性。《舍身闻偈本生》与《莲华经·提婆达多品》记述的求法布施事例一致,意在求得大乘佛法。尤其《五百强盗因缘》、《舍身闻偈本生》均出自北凉昙无谶译《大般涅槃经》之《梵行品》和《圣行品》,应引起注意。《大般涅槃经》宣称一切众生皆有佛性,乃至罪孽深重之人(一阐提)都具有成佛的本性,并宣扬为求得佛法而不惜身命。这些思想亦契合《法华经》教义,是借用《大般涅桨经》的故事表达《法华经》的思想。

A:化跋提长者姊缘;B:度五百恶牛缘;

CI--C3:沙弥守戒自杀品;D:婆罗门施身闻偈;

此外,“闻一偈而助佛道”也是法华信仰的一大特色。《法华经》及相关疏论里不厌其烦地论述偈语的重要性。如《莲华经》中就有“乃至于一偈,皆成佛无疑”之句。唐代法相宗的创始人窥基所作《妙法莲华经玄赞》中更有“一句投火,半偈舍身”之语②。而明代天台宗的中兴者传灯法师(1954--1628年)在《天台传佛心印记注》里,则直

接将《婆罗门闻偈本生》引入了天台系修行证言之中:

更能说若田、若里者,《法华经》云:若城邑巷陌、聚落田里,如其所闻,为父母、宗亲、善友、知识随力演说;若树、若石者,《涅槃经》云:佛昔为婆罗门,于雪山修行。有罗刹唱云:“诸行无常,是生灭法。”闻已欲求全偈,罗剁饥渴,必得肉血食之,乃为说。因得后半偈,云:“生灭灭已,寂灭为乐。”遂遍书树石,乃以身施之也。笔者以为,这段晚出的记述,也可说是本窟二佛并坐与《婆罗门闻偈本生》故事画之间关系的最好注脚。

4二佛并坐像与过去七佛、无量寿佛的组合

敦煌北朝法华艺术中二佛并坐与其它经典题材组合的一种重要表现形式,就是与过去七佛的组合。这种组合出现在第285窟。本窟主室西壁开三龛,南、北二壁对称分为上下两部分,下部均各开四个小禅室,南壁禅室上部及禅室间绘佛教故事画,北壁禅室上部通壁绘一组七铺的说法图(图2)。此外,窟顶与四壁交界的部分还绘一周36幅的禅僧坐禅图。这些坐禅图连同龛内的禅僧塑像、两壁的八个小禅窟均显示出第285窟作为禅窟的宗教功能。

本窟北壁上的七铺说法图在图像样式和榜题内容呈现出诸多复杂性。笔者曾在<<2004"石窟研究国际学术讨论会论文集》中作了解读,认为是以二佛并坐过去七佛(非实数)+无量寿佛的形式表现《法华经》的佛寿无量的思想的,同时也与当时的无量寿佛信仰有关,并辅以开凿于北魏晚期的炳林寺第126窟、第128窟和莫高窟盛唐第46窟、第215窟的二佛并坐与过去七佛的实例加以说明。这里,笔者再补充两例相同的组合实例,作进一步的说明。一例是开凿于北魏时期的炳林寺第184窟东壁门上新剥出的两方组合,一例是现藏于河南省博物院的北魏造像碑上的组合。

炳灵寺第184窟又名老君洞,位于炳灵寺姊妹峰离地面约60米的一处绝壁上,是一个平面呈方形的半中心柱窟,穹窿顶。正壁(西壁)中央凿出一半中心柱,其形制与莫高窟第259窟的中心柱形制大致相同。中心柱上原为一身石胎泥塑立佛,后改为道教的太上老君坐像,当为唐代所改。这个洞窟最有价值的莫过于20世纪80年代初由甘肃省考古所先后两次清理工作中从东壁门两侧壁面上剥出的底层北魏壁画。

其中,门北一侧壁面中部新剥出的壁画,自上而现下可分为三层:上层绘七佛,均结跏趺坐,每身佛旁均有榜题,多数尚可识读,自右向左依次为:“第一唯越佛”、第二身漫漶不清,“第三随叶佛”、“第四拘留秦佛”、“第五拘那舍尼佛”、“第六迦叶佛”、“第七释迦牟尼佛”。中层壁画,右侧绘二佛并坐说法图一铺,依榜题可知,二佛为释迦、多宝。佛两侧各有一身菩萨侍立,右侧为文殊师利菩萨、左侧为观世音菩萨;中层绘东方口偻孙佛、口口叶佛,左侧侍立一身普贤菩萨;左侧绘两身佛像,无题名(图版12)。下层绘数身佛像和菩萨像,其中佛像题名有“智华生佛”、“上云佛灯”、“极高德聚佛”、“大坚佛”、“宝光日殿妙尊音三佛”和“宝严佛”。菩萨像题名有“药上菩萨”、“药王菩萨”和“妙肩菩萨”。门南侧壁面亦清理出北魏壁画一方。上层为绘七佛,下层绘二佛并坐,皆存榜题。上层自左至右依次为:“第一口婆佛”、“第二识佛”、“第三口口佛”、“第四拘留佛”、“第五拘那含牟尼佛”、“第六迦叶佛”、“第七释迦牟尼佛”,下层二佛题名“释迦牟尼佛”、“多宝佛”(图版13)。

从清理出的这些壁画内容来看,有二铺释迦、多宝二佛并坐、三铺过去七佛,而且皆是上、下相邻,呈组合形式。再结合《法华经·妙庄严王本事品》出现过的药上菩萨、药王菩萨题名,可以清楚地看出,该窟壁画内容与《法华经》有着十分密切的关系。

二佛并坐与过去七佛组合的实例还见于中原碑刻。前述河南省博物院藏北魏普泰元年(531)造释迦、多宝并坐像,也是迄今发现的北魏豫北地区造像碑中仅有的一例在碑阳刻二佛并坐的造像碑。二佛并坐龛下,还有一帐形龛,内有七佛。从题铭上看,这个造像碑制作当比第285窟的开凿早约七八年(图版14)。此外,云冈石窟第ll窟等窟的二佛并坐像的龛楣中也多雕有七佛像。

上述这些北朝时代的二佛并坐与过去七佛的造像实例表明,与二佛并坐一样,以过去七佛来表达《法华经》佛寿久远、“佛身长住”的思想,在北朝时期法华信徒中具有相当的普遍性,而且使得过去七佛造像更多地被引入法华造像中。

此外,贺世哲先生还注意到,在北朝石窟中反映三世佛信仰的造像组合中,还有一种二佛并坐+过去七佛+无量寿佛的组合。从全国范围看,这种变化是从北魏晚期开始的,反映出当时三世佛艺术的一种新的变化趋势。贺世哲先生还举出了其他石窟多例这种反映三世佛信仰的造像组合口。笔者以为,之所以出现这样的组合是因为,一方面或许与法华信仰中把死后往生的西方净土等同于来世净土,因而也就把无量寿佛当作未来之佛的理解有关;另一方面也很可能与由无量寿佛信仰所具有的佛寿无量的意涵引伸出的三世皆有佛的认知有关吧。笔者以为,第285窟的这一组合与其它石窟和造像的类似组合一样,也是要反映过去、现在、未来三世皆有佛的思想。也是以《法华经》的“佛寿久远”、“佛身常住”的佛身观思想为共同思想基础的。可见,无论是过去七佛,还是无量寿佛,它们与二佛并坐组合在一起,是有着共同思想基础的。因此,本窟北壁以无量寿佛取代毗婆尸佛以及东壁门北的大型无量寿佛说法图,正是与法华信仰中的“佛寿无量”、“佛寿久远”的佛身观与中国人的无量寿信仰中的“寿命无量”的思想共鸣所致。同时,又与当时阿弥陀信仰相互交织在一起。

5二佛并坐像与涅槃图像的组合

表现二佛并坐的敦煌北朝窟中,还出现了出自涅槃类经典的涅槃图,如北周时期的第428窟和西千佛洞的第8窟。值得注意的是,这两铺涅槃图与二佛并坐像彼此相邻。如第428窟西壁中央绘释迦、多宝二佛并坐说法图,而在其南侧紧邻的就是佛涅槃的画面。西千佛洞第8窟北壁最西端绘释迦、多宝二佛并坐说法图,而在西壁最北端则绘一铺佛涅槃的画面,二者紧相邻。

第428窟是中心柱窟,学界推测很可能由来自中原的瓜州刺史于义开凿于北周保定四年(565)之后。四壁内容庞多复杂,连同释迦、多宝在内,共有19组不相连贯的画面。其中,西壁中部图像自南向北依次为佛说法图、五分法身塔、佛说法图、佛涅椠图、二佛并坐等五个画面。

施萍婷先生认为西壁涅槃图与南侧紧紧相邻的五分法身塔画面有内在的联系,表示“佛法永存”。这对我们进一步认识该窟艺术体系所表达的思想体系很有启发。其后,李静杰先生也认为,莫高窟第428窟主要反映了法华经思想,同时吸收当时受到重视的华严经思想作为必要补充,根本意图在于教化众生如何成佛,或成就金刚不坏法身。他认为,云冈石窟北魏晚期第38窟与天水麦积山北魏晚期第10号造像碑,最

早出现中原北方实质意义的涅槃像,均与释迦、多宝佛毗邻表现的,在于说明《法华经》方便说法的意图。莫高窟第428窟释迦、多宝二佛并坐与涅槃图的组合,应受到中原北方的影响,反映了同一思想。

此外,李静杰还注意到,在石窟造像中,萨埵太子本生与须达拿太子本生,或其中的一种,经常与《法华经》的象征释迦、多宝佛和《维摩诘经》的象征维摩、文殊组合,认为它们之间应存在内在联系。莫高窟北周第428窟表现的萨埵太子本生、须达拿太子本生,与西壁法华经图像对称配置,他推测可能反映了《妙法莲华经·提婆达多品》的布施思想。

笔者在施萍婷先生和李静杰先生先生观点的基础上也进一步认为,西壁涅槃图和与其毗邻的二佛并坐图就是为了说明“佛寿久远”、“佛法长存”的。同样,西千佛洞第8窟的相同组合所表达的思想应当与第428窟一致的。

释迦、多宝与涅槃图组合的实例,还见于其它石窟。如北魏时代的炳灵寺第132窟。该窟正壁二佛并坐基本风格同前述二窟,亦有二胁侍菩萨。窟内北壁塑交脚弥勒菩萨并二胁侍菩萨。弥勒双足处,还塑有坚牢地神,双手上举承托弥勒双足。南壁塑一佛二菩萨,佛半跏趺坐。东壁门上塑右胁而卧的释迦佛。佛头前一弟子扶枕而跪坐,身后八弟子举哀。

这种组合,在以后的隋唐时代继续存在,而且进一步发展为法华经变与涅槃经变相互夹杂、混合,形成“你中有我”、“我中有你”的构图。

6二佛并坐像与维摩、文殊图像的组合

敦煌隋代石窟中,也有一种现象渐渐开始引起学界的注意。即,表现《法华经》题材的6个洞窟中,有4个还出现了《维摩诘经》题材的维摩、文殊像(亦有称“维摩诘经变”者)。如第276窟西壁龛顶至西披有释迦、多宝二佛并坐说法图,龛外两侧壁面就分别绘维摩、文殊立像;第277窟北壁中央画释迦、多宝二佛并坐说法图,在其东、西两侧即分别绘维摩(已残)、文殊坐像;第419窟窟顶西披绘有《法华经》的《譬喻品》、《化城喻品》等品,西壁龛外南北两侧则分别绘有维摩、文殊坐像;第420窟窟顶绘有大幅法华经变,其间不仅铺陈涅槃经变的多个情节,还在西壁龛外南、北两侧分别画维摩、文殊坐像。第276窟、第277窟均是二佛并坐与维摩、文殊像的组合。笔者认为它们与隋时期法华判教重视《维摩诘经》的影响有关。郭佑孟先生更认为这两种题材相互组合出现在隋窟中,一方面显示大乘义学在隋代受到重视,另一方面表现此二经典贯穿大乘空义,开显实相,标举大乘禅法,三乘会归决定成佛。特别是第277窟,在二佛并坐的两侧分别绘维摩、文殊像,据贺世哲先生考证,这种二佛并坐两侧分别坐维摩、文殊的形式,最早还见于北魏太和元年(477)阳氏造金铜释迦佛坐像背面的阴刻维摩诘经变D33238,显示出这两种题材间自北朝开始就有着十分密切的关系。

从最早出现的北魏时期的第259窟二佛并坐造像与弥勒菩萨的组合,到西魏时期第285窟二佛并坐在南、北壁分别与佛教故事画和过去七佛、无量寿佛相结合,再到北周第428窟、西千佛洞第8窟的二佛并坐与涅槃图的组合,一直到隋代的二佛并坐与象征《维摩诘经》的维摩、文殊像的组合,可以说,以上这6种组合形式,构成了北朝至隋敦煌法华艺术发展历程最主要的脉络,也是我们认识这一时期敦煌法华艺术及其所反映的信仰思想的主线。