胡海川+张心灵+冯丽丽

【摘 要】 生态补偿标准的确定对于草原生态补偿政策的推行至关重要。生态补偿标准的确定在很大程度上取决于对生态资产和生态服务的合理定价,草原生态系统的复杂性是定价环节最大的阻碍,生态系统会计能够为生态系统定价提供有力支撑。文章以生态系统会计理论为基础,从生态服务和生产能力两个层面分析草原生态系统的价值构成,进而结合草原生态系统的特征、畜牧业生产经营模式以及已经出台的草原生态保护政策,分析了机会成本法、生态服务功能法以及意愿调查法在草原生态补偿标准确定过程中的应用,并提出了生态补偿标准动态调整的实施方法。价值在于推进草原生态补偿政策的制定与完善,进一步丰富生态系统会计理论及实践应用。

【关键词】 草原生态补偿; 补偿标准; 生态系统会计

【中图分类号】 F230 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2018)02-0040-05

一、草原生态补偿标准制定及其原则

“十二五”期间,国家通过建立草原生态补偿奖励机制,用于解决过度放牧、草原生态功能退化、面积减少、农牧民收入增长缓慢等一系列问题,由中央财政拨付的生态补偿专项基金已累计达到773.6亿元[ 1 ]。2016年5月,财政部与农业部联合发布了《关于健全生态保护补偿机制的意见》,新一轮生态补偿政策继续扩大退牧还草工程的实施范围,进一步提高草畜平衡奖励标准。草原生态补偿机制的推行离不开补偿模式的选择及补偿标准的合理确定,环境会计相关理论可以作为生态补偿标准确定的重要支撑点[ 2 ]。生态环境是经济和社会可持续发展的重要保证,从本质上来看,环境问题不仅是经济问题,也是会计问题[ 3 ]。自20世纪90年代开始,会计思想开始由“产权为本”向“人权为本”逐步演变,由此,会计思想的演进历程进入“第三历史起点”,国内外会计研究领域均已将“重视环境问题和解决可持续发展问题”作为会计控制思想和会计理论创新的重要组成部分[ 4 ]。会计、审计以及财务控制的理念能够在生态环境治理层面上起到一定的推动作用,草原生态补偿方面也不例外。

草原生态补偿机制的顺利实施需要一个公平合理的补偿标准测算指标体系作为有力支撑,通过该指标体系对草原生态价值以及生态环境的破坏程度进行科学合理地评估,进而以该评估结果为重要依据来制定科学的生态补偿标准。生态补偿标准制定过程中,对生态资产和生态服务的合理定价至关重要,草原生态系统的复杂性是定价环节最大的阻礙。环境会计领域的重要分支——生态系统会计,为生态系统定价奠定了基础[ 5 ]。生态系统会计将多层面的生态数据和生态指标的动态变化与人类经济活动进行有效整合,能够更好地解释生态环境因素变化与人类经济活动之间的互动关系,并探索生态资产与生态服务如何潜移默化地影响人类生产、经营以及消费行为,例如水源涵养、释氧固碳等能力对特定经济单位所产生的影响[ 6 ]。生态系统会计与传统会计有着显著差异,前者更侧重于运用非货币衡量办法来对生态资产和生态服务价值进行计量,此过程实质上是对生态系统所带来的社会福利进行评估。涉及方法均为非市场的计价方法,例如机会成本法、生态服务评价法、意愿调查法以及模拟交易定价法等。因此,对于生态资产和生态服务的价值评估,需要定性及定量方法的充分结合。总而言之,在确定草原生态补偿标准时,首先应当明确草原的价值构成,在此基础上结合草原生态系统的特点选择草原生态补偿标准确定的方法。

二、草原价值构成

草原生态补偿主要目的在于使草原机能得以补救、维持以及优化,草原生态补偿标准的确定要考虑草地类型、草地价值以及草地植被恢复的难易程度。草原价值的确定至关重要,这其中涵盖了草原的生态服务价值和经济价值(生产能力)两个方面。

(一)草原资源生态服务价值构成

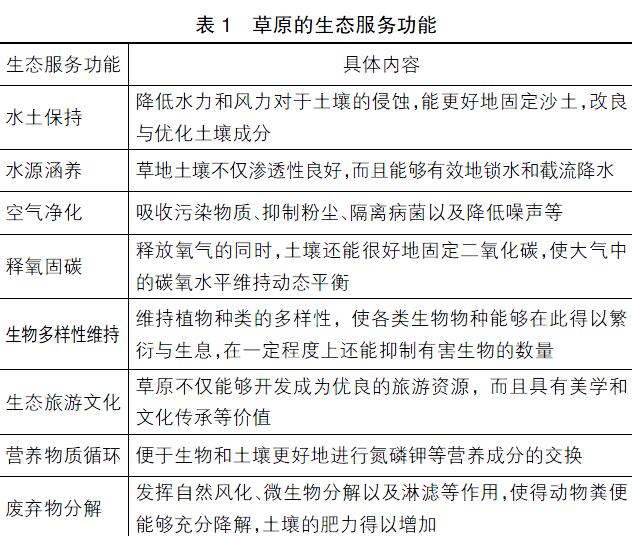

Costanza(1997)对生态功能指标作了较为全面的概括,主要包括气候管理、干扰管理、水源涵养(水供应及管理)、土壤保育(土壤形成及污染控制)、释氧固碳、空气净化、营养物质循环、生态旅游(休憩与娱乐)、废弃物分解、生物多样性的维持以及基因库资源11项内容[ 7 ]。草原生态服务价值远远高于草地及牧草本身的生产价值,草原生态服务功能主要包括水土保持、水源涵养、空气净化、释氧固碳、生物多样性维持、生态旅游文化、营养物质循环以及废弃物分解几个方面,如表1所示。草原生态系统的生态服务功能是其自身价值重要组成部分,也是其生产能力提升的重要基础。

(二)草原资源生产能力价值构成

草原生态补偿的重要目的之一就是确保草地资源生产能力的不退化,对草地资源的生产能力进行合理衡量,这也是评价生态补偿政策效果以及调整生态补偿标准的重要依据。作为一种特殊的生产资料,草原所涉及的生产流程包括了从植物生产到动物生产的全过程[ 8 ]。按照草原生态系统理论,上述过程共涵盖4种生产能力衡量方法,分别为可食牧草法、植物营养物质能力指标法、草原载畜量指标法以及可用畜产品指标法。第一,可食牧草法,通常用来衡量草原初级生产能力,以单位面积的青草或干草产量作为草原生产能力的衡量指标。第二,植物营养物质水平指标法,该指标以牧草可食量为基础考虑了牲畜对于牧草的转化特征,并兼顾能量转化过程中牧草和牲畜的矛盾。第三,草原载畜量指标法,又被称作动物生长量法,指的是在既定的草地面积和适度放牧前提下进行基本的放牧和牧草收割,最终确保牲畜正常繁殖和生长良好的牲畜头数及放牧时间。该方法也可作为推进草畜平衡、制定草原奖补制度的重要参考。第四,可用畜产品法,又被称为净次级生产能力法,该方法更加看重生产转化流程的最后一个环节,能够更为综合地反映草原生产能力。上述4种方法环环相扣,体现了对草原生产能力层层递进的认知。

随着近年草原生态环境问题的凸显所引起的一系列负面连锁效应以及生态文明和“绿水青山就是金山银山”理念的深入人心,相关学者也充分认识到,生态服务价值和生产能力是客观评价草原的两类同等重要的因素,二者起到相辅相成的作用。草原生态补偿标准的设定必须要权衡好两者间的关系。

三、草原生态补偿标准设定方法讨论

草原生态补偿主要包括禁牧补贴、草畜平衡补贴以及牧业生产性补贴,牧业生产性补贴又包括牧草良种补贴、牧民生产资料综合补贴以及绩效考核奖励资金。禁牧补贴的对象主要是在禁牧区承包草场被禁牧的牧户,草畜平衡补贴对象为在草畜平衡区放牧并遵从草畜平衡相关规定的牧户,绝大多数牧民都会享受生产资料和绩效考核奖励补贴[ 1 ]。其中禁牧补贴和草畜平衡补贴是两个重要方面。

由于涉及不同的领域(如森林生态补偿、流域生态环境补偿、草原生态补偿以及矿产资源生态补偿等)以及不同的补偿主体和补偿客体,生态补偿标准的确定存在较大差异。具有代表性的方法有:(1)以生态效益和生态环境建设成本之间的差额作为补偿标准;(2)以生态环境重置成本作为补偿标准;(3)以生态系统的服务功能作为上限,以生态环境保护的机会成本作为下限,介于受偿者提供的生态服务价值与其机会成本之间的补偿标准;(4)直接根据生态环境治理的机会成本确定补偿额度;(5)依据生态足迹的成分法确定生态补偿标准;(6)生态环境受益者与生产经营者进行协商,在权威机构协调下,通过仲裁或双向竞买的途径来确定补偿额度。(7)依据生态环境破坏程度以及补偿期限、补偿难度以及道德习惯确定补偿额度。经过归纳,这些方法主要涵盖4个方面:成本估算、生态服务价值增量、支付能力以及支付意愿。基于草原生态系统所独有的特征,本文主要归纳讨论如下几种操作性较强的方法:

(一)机会成本

草原生态政策制定过程中需要协调牧民生计和草原生态保护之间的冲突,禁牧和草畜平衡政策都会使牧民遭受损失。禁牧政策使得草原由放牧状态进入禁牧状态,必然会使牧民承担一定的机会成本;草畜平衡政策必然会使草原由超载状态向不超载状态过渡,执行政策所带来的减畜行为必然也会使牧民承担相应的机会成本。基于自愿性视角,如果缺乏有效的补偿,牧民则不愿意遵守草畜平衡和禁牧政策,超载过度放牧问题会继续出现。因此,生态补偿标准的确定需要充分考虑相关政策所带来的机会成本。

草畜平衡和禁牧制度的推行均通过抑制超载放牧进而达到维持草原生态平衡的目的,一系列草原生态制度的推行必然会影响到草原生产经营主体的利益。机会成本是草原生态补偿标准确定过程中不可忽视的因素。通常情况下,草原生态补偿标准要大于相关生产经营主体执行环保政策所产生的机会成本以及草原生态环境服务提供者的机会成本,同时还要小于生态环境服务受益者所享受的价值。生态补偿研究领域普遍认为,环境服务价值可以作为生态补偿标准确定的一项重要理论依据,但是在实际操作过程中,机会成本有关方法更便于操作,应用范围也更广一些[ 9-12 ]。

禁牧补助标准应当大于禁牧活动所带来的机会成本,这样才能有效避免夜牧和偷牧行为,使牧户自觉遵守草原生态保护的相关政策。禁牧的机会成本主要表现为减畜行为所导致的收入损失,通常用禁牧前后收入的差额来表示。基于减畜目的的禁牧补助标准可用如下测算公式来表示:

f=e×(1+d)/a=e/a+ed/a (1)

式(1)中,a为草畜平衡标准,其含义为所在地区草畜平衡标准单位为a亩/羊,T为牧户的草场承包面积,t为草场的禁牧面积,d为实施禁牧之前的超载率,e为每羊单位可带来的畜牧业纯收入,f为合理的禁牧补助标准。当t 实施禁牧政策之后,对于超载生产经营牧户的影响更大,而专门针对超载牧户所制定补偿标准对非超载牧户又是不够合理的,合理的补偿标准必然是对超载牧户和非超载牧户之间利益的权衡。因此,在确定补偿标准过程中,如果存在超载问题,应减半考虑超载程度,当不存在超载问题时,视超载程度为0,因此,折中条件下的禁牧补偿标准可由如下测算公式表示: f=e/a,x<0e×(1+d/2)/a,x≥0 (2) 针对执行草畜平衡区域的生态补偿标准问题,与禁牧区域生态补偿标准确定方法类似,是介于超载放牧和完全禁牧之间的,是一个由超载向不超载转变的减畜过程,因此,草畜平衡标准和超载量之间关系的权衡至关重要。机会成本法在禁牧和草畜平衡生态补偿领域之中的运用需要充分考虑牧户生产经营过程中的收入及成本,每羊单位所带来的纯收入,草场承包面积,禁牧政策实施之前的生产经营流程以及目标区域草畜平衡标准,实施禁牧或草畜平衡政策前后的牧民生产经营数据需要进行实地调研获得,而草畜平衡标准需查阅具体的政策性文件。 (二)生态服务价值增量 作为一项重要的生产资料,草原的生产能力是畜牧业发展的重要基础,而草原生态补偿机制的出臺是对草原生产能力和生态服务价值的合理权衡,在维持畜牧业稳定发展的同时,使草原生态价值得以恢复和稳固。在制定草原生态补偿标准时,充分考虑其生态服务功能可以使整个生态补偿体系更为科学合理。由前文讨论可知,草原的生态服务功能涵盖多个层面,对其价值进行合理评估是一个多层次过程,不同的生态服务功能需要借助不同的方法实现。 水土保持方面,一方面,草原能有效降低土地废弃的概率,另一方面,草原能有效降低泥沙在河流中的淤积并使土壤保持肥力。第一,运用机会成本法,充分考虑土壤潜在侵蚀量和现实侵蚀量之间的差距,结合单位面积草原收益率及水土保持面积,评价草原降低土地废弃率的功能;第二,运用影子工程法,根据草原减少的泥沙量与河流湖泊库容量,并结合蓄水成本,推算出草原降低淤积河流泥沙的生态价值;第三,运用市场价值法,结合各类化肥的市场价格,充分考虑土壤中营养物质的含量,即可推算出草原使土壤保持肥力的生态价值。上述三方面价值的加总即草原生态系统水土保持功能的价值。 水源涵养方面,可以借助影子工程法和水量平衡法两种方法对其功能进行衡量。第一,影子工程法,根据草原区降水量、草原覆盖率及贮水量计算出某区域草原涵养水源的数量,并选择一个与之涵养能力相当的水利工程,计算水利工程的成本,进而确定目标区域草原的水源涵养能力;第二,水量平衡法,根据草原面积、总降雨量以及水源涵养比例,并结合当地水价来确定相关区域草原的水源涵养能力。

净化环境方面,可以分别评价草原吸收二氧化碳及二氧化硫、净化粉尘以及杀灭病菌的生态价值。第一,二氧化碳的吸收。可以使用碳税法,根据草原类型首先确定二氧化碳的固定量,再结合碳税的影子价格确定草原的碳汇价值。也可以使用成本法,先对单位面积草原吸纳二氧化碳的能力进行测算,结合单位面积草地的维护支出和碳氧分配系数,算得既定面积草原纳碳的价值。第二,二氧化硫的吸收。结合单位草原吸收二氧化硫的测算指标和治理二氧化硫污染的平均费用,可算得既定面积草原吸收二氧化硫的能力,净化粉尘能力价值计算与之相类似。第三,病菌杀灭能力。草原杀灭病菌的能力无法直接测算,可以间接地借助专家打分法或德尔菲法测算出病菌杀灭能力在总的生态服务功能中所占的分量。

游憩休闲方面,可借助条件价值法和旅行费用法对其价值进行衡量。条件价值法借助问卷调查的方法,统计游客对于旅游景点的支付意愿。旅行费用法对游客的游憩费用进行统计分析,运用成本效益分析方法,确定游憩需求与旅行费用之间的关系,充分考虑消费者支出以及消费者剩余对于总旅游价值的影响。

另外,生物多样性维持功能与上述条件价值法类似,主要考察被调查者对于生物多样性保护的支付意愿。营养物质循环功能的评估需要根据不同的营养物质分门别类进行测算,根据单位草原面积某类元素的含量及市场认同价格,算出该类营养元素的价值,进而对各类营养元素价值进行汇总得到草原生态系统的营养循环价值。

(三)支付和受偿意愿

Ciriacy-Wantrup(1971)研究指出,在对非市场化物品的价值进行评估时,意愿调查法是一种较为合理的方法[ 13 ]。James和Lisa(2003)指出,意愿调查法可用于征询利益相关者对于环境保护及改善活动的支付或受偿意愿,是生态环境研究领域中一项重要的研究方法。意愿调查法已经广泛运用于生态系统价值评估和补偿领域,如热带雨林的生态价值评估、湿地生态区的生态补偿意愿以及高原水资源的生态补偿等。

草原生态补偿标准的确定要权衡好草原生态服务供给方的受偿意愿和草原生态服务需求方的支付意愿两者间的关系。草原生态补偿需求方放弃发展机会提升草原生态服务功能所愿意接受的补偿(受偿意愿),本质上属于生态补偿所带来的综合效益,只要补偿金额大于放弃发展机会的边际成本,那么草原生态补偿需求方就会接受补偿。草原生态服务效能会使草原生态补偿供给方直接受益,只要边际效用大于补偿供给方所付出的代价,那么供给方也更愿意为其获得的生态系统服务买单(支付意愿),草原生态补偿供给方的支付意愿从本质上来看就是生态补偿的成本。

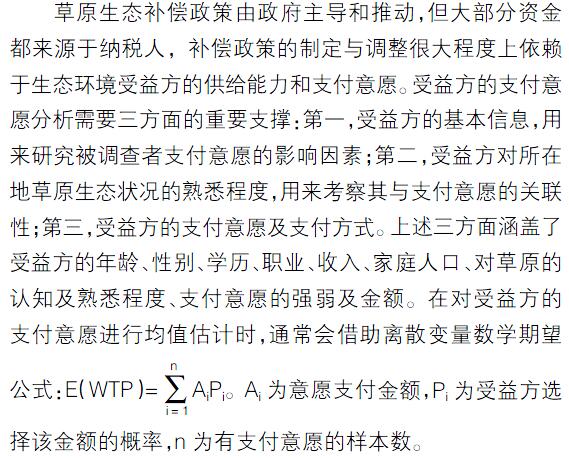

草原生态补偿政策由政府主导和推动,但大部分资金都来源于纳税人,补偿政策的制定与调整很大程度上依赖于生态环境受益方的供给能力和支付意愿。受益方的支付意愿分析需要三方面的重要支撑:第一,受益方的基本信息,用来研究被调查者支付意愿的影响因素;第二,受益方对所在地草原生态状况的熟悉程度,用来考察其与支付意愿的关联性;第三,受益方的支付意愿及支付方式。上述三方面涵盖了受益方的年龄、性别、学历、职业、收入、家庭人口、对草原的认知及熟悉程度、支付意愿的强弱及金额。在对受益方的支付意愿进行均值估计时,通常会借助离散变量数学期望公式:E(WTP)=■AiPi。Ai为意愿支付金额,Pi为受益方选择该金额的概率,n为有支付意愿的样本数。

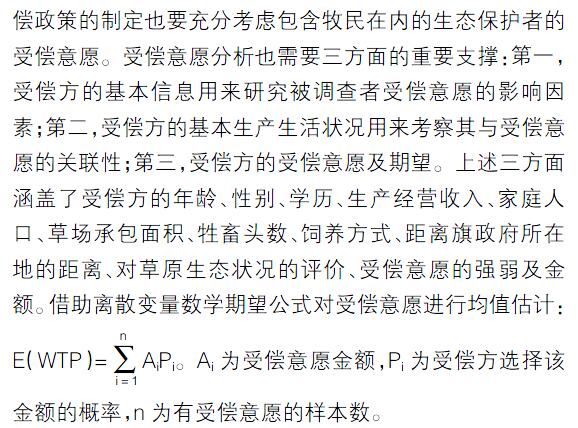

实施草畜平衡和禁牧政策会对牧民切身利益产生影响,牧民实质上也为整个生态服务体系贡献了力量,因此补偿政策的制定也要充分考虑包含牧民在内的生态保护者的受偿意愿。受偿意愿分析也需要三方面的重要支撑:第一,受偿方的基本信息用来研究被调查者受偿意愿的影响因素;第二,受偿方的基本生产生活状况用来考察其与受偿意愿的关联性;第三,受偿方的受偿意愿及期望。上述三方面涵盖了受偿方的年龄、性别、学历、生产经营收入、家庭人口、草场承包面积、牲畜头数、饲养方式、距离旗政府所在地的距离、对草原生态状况的评价、受偿意愿的强弱及金额。借助离散变量数学期望公式对受偿意愿进行均值估计:E(WTP)=■AiPi。Ai为受偿意愿金额,Pi为受偿方选择该金额的概率,n为有受偿意愿的样本数。

草原生态补偿意愿调查法以实地问卷调查为基础,借助多元线性回归分析方法检验利益相关主体支付或受偿意愿的影响因素,将价值预期、直接成本以及收入等因素整合形成草原生态环境利益相关方的意愿。通过对支付或受偿意愿相关的人口特征、微观因素以及宏观因素的有效整合,不仅能够了解草原生态系统服务的成本,而且可以更进一步明确草原生态补偿供应方的支付边界。

上述几类方法可以作为草原生态价值补偿标准确定的重要依据,根据不同草原生态系統的属性、所在地区经济发展水平,结合历年草原生态补偿的实施效果及政策评估报告,合理权衡不同方法的主次与优劣,使得生态补偿标准的确定更为合理与科学。草原生态系统会受全球气候周期性变化的影响,草原畜牧业的生产经营模式也会受到宏观政策以及经济环境的影响,因此,草原生态补偿标准的确定并不是一成不变的,而是应该随着外部因素的变化而进行动态调整的一个过程。

(四)草原生态补偿标准的动态调整

草原生态补偿标准的确定应根据外部环境变化进行调整,尤其是需要根据经济环境的变化对生态补偿标准进行动态调整,发展阶段系数可以作为补偿标准的调整参数。

生态系统的服务价值与社会经济发展和人们生活水平密切相关,且在大多数情况下呈现出较强的正相关关系[ 14-15 ]。当经济发展水平处于较低层次时,相关部门并不会重视生态环境问题,人们的生态环保意识也较为薄弱;当经济水平发展到一定阶段时,相关部门会逐渐意识到环保的重要性,随着人们生活水平的提升,环保意识以及生态稳定诉求也会愈加强烈,政府和社会公众对于环保领域的支付意愿会更为明显。Pearl生长模型在理工学科研究领域得到了广泛应用,在经济研究领域也常有学者用其检验不同发展阶段人们对某项经济政策或事物的接受及认可程度,同样,该模型也可运用于生态补偿标准的动态调整。社会经济发展和人们的生活水平通常使用恩格尔系数进行衡量。

Pearl生长模型的表达式为:D=M/(1+ae-bt)。公式中,D为发展阶段参数,M是对D取最大值,e为自然常数,a和b为常数。若M、a、b皆取值为1,即可得到简化的并且应用较为广泛的Pearl生长模型,其数学表达式为:D=1/(1+e-t)。恩格尔系数通常为食品支出占个人消费支出总额,用E0表示,其值越小表明生活水平越高。构建生长曲线示意图(图1),以恩格尔系数的倒数(1/E0)作为横坐标(该值越大表明生活水平越高),纵坐标为根据Pearl生长模型计算得出的发展阶段系数D。D的取值在0—1之间,D值越大,经济发展水平越高,人们对于生态环境问题越敏感,支付意愿也就越高,反之亦然。在进行实际操作时,可以运用两种方法算得发展阶段参数:第一,依照统计年鉴中所给出的食品支出与日常消费总支出的比值,结合预先绘制好的图表算得;第二,依照食品支出与日常消费总支出的比值,按照简化的Pearl生长模型直接计算求得。明确了发展阶段参数,即可根据既定的支付意愿确定调整后的生态补偿标准。例如,以2012年的发展阶段参数为估算基础,2017年度的生态补偿标准=2012年的补偿标准(或支付意愿)×(2017年发展阶段参数/2012年发展阶段参数)。如果涉及城乡交错区域,修正系数应以两者的加权平均数来确定。

四、结论

生态补偿标准的确立关乎生态补偿机制的公平性与科学性,是有效推进外部性内部化的一种有效途径,生态补偿机制的成功与否在很大程度上依赖于生态补偿标准的确定。生态补偿标准的确定则取决于对生态资产和生态服务的合理定价,草原生态系统的复杂性是定价环节最大的阻碍。生态系统会计能够为生态系统定价提供有力支撑。本文以生态系统会计理论为基础,深入剖析了生态系统会计、环境会计理论与草原生态补偿之间有效耦合的可能性,进而从生态服务和生产能力两个层面分析草原生态系统的价值构成:草原生态服务主要包括水土保持、水源涵养、空气净化、释氧固碳、生物多样性的维持、生态旅游文化、营养物质循环以及废弃物的分解8个方面;草原生产能力的评价主要包括可食牧草法、植物营养物质能力指标法、草原载畜量指标法以及可用畜产品指标法。在此基础上,结合草原生态系统特征、畜牧业生产经营模式以及已经出台的草原生态保护政策,分析了机会成本法、生态服务功能法以及意愿调查法在草原生态补偿标准确定过程中的应用。草原生态补偿标准的确定应根据外部环境变化进行调整,尤其是需要根据经济环境的变化对生态补偿标准进行动态调整,发展阶段系数可以作为补偿标准的调整参数。最后,以发展阶段系数为切入点,提出生态补偿标准动态调整的实施方法。本文价值主要包含两个方面:第一,推进草原生态补偿政策的制定与完善;第二,进一步丰富生态系统会计理论及实践应用。

【参考文献】

[1] 冯春梅.让草原更好地休养生息[N].人民日报, 2016-09-28(23).

[2] 张心灵,刘宇晨.草原资源资产负债表编制的探究[J].会计之友,2016(18):10-14.

[3] 许家林,蔡传里.中国环境会计研究回顾与展望[J].会计研究,2004(4):87-92.

[4] 郭道扬.人类会计思想演进的历史起点[J].会计研究, 2009(8):3-13.

[5] 沈洪涛,廖菁华.會计与生态文明制度建设[J].会计研究,2014(7):12-17.

[6] NAKDATE M. OECD: Organization for economic co-operation and development[J]. Journal of Japan Society on Water Environment, 2013,14(7):437-443.

[7] 尹剑慧,卢欣石.草原生态服务价值核算体系构建研究[J].草地学报,2009,17(2):174-180.

[8] 任继周,胡自治,牟新待.关于草原生产能力及其评定的新指标:畜产品单位[J].中国畜牧杂志,1979(2):21-27.

[9] 李文华,刘某承.关于中国生态补偿机制建设的几点思考[J].资源科学,2010,32(5):791-796.

[10] FARLEY J, COSTANZA R. Payments for ecosystem services:from local to global[J].Ecological Economics,2010,69(11):2060-2068.

[11] 李晓光,苗鸿,郑华,等.生态补偿标准确定的主要方法及其应用[J].生态学报,2009,29(8):4431-4440.

[12] 胡振通,柳荻,孔德帅,等.基于机会成本法的草原生态补偿中禁牧补助标准的估算[J].干旱区资源与环境,2017,31(2):63-68.

[13] CIRIACY-WANTRUP S V. The economics of environmental policy[J]. Land Economics,1971,47(1):36-45.

[14] 巩芳,长青,王芳,等.内蒙古草原生态补偿标准的实证研究[J].干旱区资源与环境,2011,25(12):151-155.

[15] 李金昌.价值核算是环境核算的关键[J].中国人口·资源与环境,2002,12(3):11-17.

- 审计视角下对高校食堂管理的几点思考

- 管理会计与财务会计在企业财务管理中的应用分析

- 论财务共享中心对提升财务管理的积极作用

- 低碳经济下的碳会计发展的思考研究

- 新企业会计收入准则对建筑企业会计核算的影响及应对策略

- 提高企业质量管理水平的路径分析

- 加强小微企业实物资产内部控制的思考

- 移动互联背景下物业管理公司创新管理研究

- 基层事业单位内部控制存在的问题及对策

- 制造企业信息化建设中的问题及完善方法

- 基于民营医药企业产品质量内部控制优化研究

- 石油企业非油品业务项目化管理浅析

- 海口市龙华区老年人体育消费现状调查与分析

- 新形势下中国传统文化对海南旅游的影响分析

- 我国民营企业预防发生劳动争议的管理策略研究

- 大运河国家文化公园建设人才素养探究

- 事业单位人力资源绩效考核改进思路分析

- 基于稳就业视角的职业技能培训工作探讨

- 薪酬福利管理与员工工作幸福指数相关性研究

- 基层公路部门员工激励机制研究

- 创新驱动的效能评价与影响因素研究

- 土建工程造价预算的合理规划管理

- 营改增对工程建设项目成本管理的影响及应对措施初探

- 大数据时代下企业管理会计发展趋势探讨

- 基于信息化环境下企业财务稽核新思路

- demographist

- demographists

- demography

- demoing

- demoisturize

- demoisturized

- demoisturizer

- demoisturizers

- demoisturizes

- demoisturizing

- demolish

- demolishable

- demolished

- demolisher

- demolishers

- demolishes

- demolishing

- demolishment

- demolishments

- demolition

- demo model

- demomodel

- demon

- demonetize

- demonian

- 去年的黄历——过了时的

- 去年的黄历看不得

- 去幾

- 去归

- 去往

- 去径

- 去很远的地方

- 去得

- 去得快

- 去怕七州,回怕昆仑。

- 去思

- 去思碑

- 去恶为善

- 去恶务尽

- 去恶就善

- 去意已定,只能听之任之

- 去或留下

- 去手

- 去掉

- 去掉事物的个别缺点,使更适合要求

- 去掉文辞中的某些字句

- 去掉旧的,建立新的

- 去掉浓妆艳抹,变得朴素淡雅

- 去掉粗劣无价值的部分

- 去掉粗劣的东西,留取精华部分