摘要:新兴技术产业中开展协同创新已成为一个必然趋势,在此过程中所形成的协同创新网络具有典型的小世界特性。在对该特性进行分析基础上,分别从较短的特征路径长度、较大的集群系数、较多的枢纽三个方面对上海市生物制药产业协同创新网络的小世界效应进行实证检验。研究表明该网络是一个典型的小世界网络,这样的复杂网络结构有利于创新主体间各类创新资源的传递和联动发展,从而提高整体的协同创新绩效。根据该特性,未来协同创新网络可以重点从加强自组织与他组织的相互作用、从整体上构造良好创新环境、注重培育重要的枢纽节点三个方面来加以改进和提升。

关键词:协同创新网络 小世界特性 生物制药产业 优化措施

中图分类号:F062.9 文献标识码:A2

The Small- world Characteristics and Optimization Measures of Collaborative Innovation Network - Take Shanghai Biopharmaceutical Industry as an Example

Cheng Yue1,Luo Minjing2(1.School of Public Administration, University of Guang Xi, Nanning 530004 ;2.Liaoning Polytechnic Vocational College,Liaoning Jinzhou 121001)

Abstract: Emerging technology industry to carry out collaborative innovation has become an inevitable trend. In the process of collaborative innovation, the networks have typical small-world characteristics. On the basis of the characteristics, we empirically test collaborative innovation network of Shanghai biopharmaceutical industry, these from the shorter characteristic path length, larger clustering coeffi cient and more hub three aspects. Research indicates that the network is a typical small-world network. Such complex network structure is conducive to transfer and joint development of all kinds of innovation resources between the main innovations, thus improving the overall performance of collaborative innovation. According to this feature, collaborative innovation networks can improve and promote through interaction of self-organization and hetero-organization, constructing favorable environment as a whole and cultivation important hub nodes.

Key words: Collaborative Innovation Network; Small World Characteristics; Biopharmaceutical Industry; Optimization Measures

隨着复杂性科学理论的深化以及互联网技术的迅速发展,网络科学(R.Albert and A-L Barabási,2002)的应用范围在不断拓展,特别是对其所具有的小世界效应、无标度等特性的发现,为管理学、经济学、社会学等各领域的研究提供了新的思路和方法,成为一种有效剖析复杂系统结构和功能的途径。事实上,现实世界中很多系统都可以用复杂网络来描述,协同创新网络就是其中之一。例如,冯锋等(2006,2008)认为可以用小世界网络的特征路径长度和集团化系数来描述企业创新网络中节点间的交流频率和集聚程度,并重点针对产学研小世界网络特征,提出了相应的培育策略[1][2];陈畴镛、胡枭峰、周青(2010)通过对区域技术创新生态系统特征与小世界网络特征进行对比分析,认为其具有集聚程度高、特征路径长度较短等小世界网络特性,从而对区域技术创新生态系统的构建具有相应的指导意义[3];王国红、周建林、唐丽艳(2014)将知识转移与社会资本相联系,构建出具有小世界特性的创新孵化网络知识转移模型,并运用仿真方法研究网络内知识转移的规律[4];范如国(2014)认为中小企业集群创新具有复杂社会网络结构特征,从复杂网络理论出发,有助于寻找提升我国中小企业集群网络协同创新能力的有效途径[5]。以上研究从总体上对创新网络的小世界特性进行了较为深入的研究。但研究中较少突出网络中各主体及要素间的协同性以及各子系统的整体性。同时由于每个产业都有其独特的特性,协同创新网络的构成及提升机制也有所不同,需要开展更有针对性、更为细致的研究。因此,本文将以生物制药产业为例,揭示协同创新网络的小世界网络特性,并以上海生物制药产业为例,对以上特性进行验证,从崭新的视角为协同创新网络优化及绩效提升提供理论和实证支持。

1.小世界网络及其特性

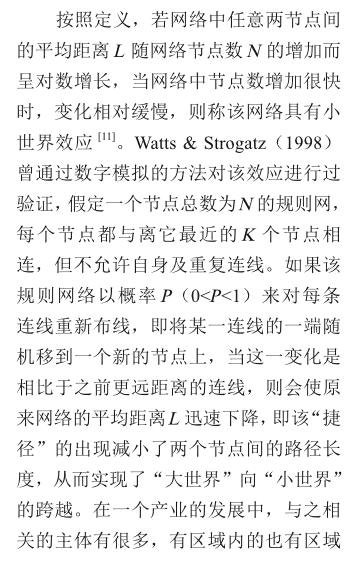

小世界网络(small world)和无标度(scale-free)网络是现代复杂网络的理论主体,其中小世界网络在研究人与人之间特殊的关系等真实网络中应用最广。小世界网络是一种特殊的复杂网络结构,在这种网络中看似彼此并不相连的节点,却可以通过少数几步而彼此连通。小世界网络最早是由邓肯?瓦茨(Duncan Watts)和斯蒂文?斯特罗加茨(Steven Strogatz)在1998年提出的(简称WS模型),他们认为小世界网络既不同于完全确定相连的规则网络,也不同于连接完全随机的随即网络,而是通过以为P(0

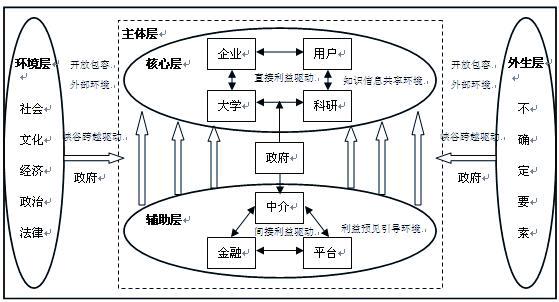

起始于1992年“产学研联合开发工程”的产学研合作,目前已在中国走过了20多个年头,极大地推动了企业、高校和科研机构等创新主体的创新活动,探索出很多符合中国实际的产学研合作发展模式,也对产学研合作过程中的动因、影响因素、制度涉及、组织关系及演化等方面问题开展了诸多研究[8-10]。但传统的产学研合作过程中忽略了中介、金融机构等相关参与主体对于产学研合作的促进作用,同时用户这一创新源对技术创新的拉动作用也没有得到重视,从而造成产学研合作的生态环境不够理想,影响了合作的质量与成功率。因此,在产学研合作创新的基础上,很多学者借鉴协同论的思想开展产学研协同创新研究,它是指一种由企业、政府、高校、研究机构、中介机构、金融机构和用户等为技术创新而开展的协同整合的创新组织模式。其中企业、高校和科研机构是协同创新的主体,政府、中介机构、金融机构和各种平台能够对协同创新起到一定的辅助作用,为创新主体价值的形成提供政策、信息、资金等方面的支持。将用户纳入协同创新的框架内则体现了创新的又一个重要源头,即需求拉动,而且用户创新越来越成为很多技术创新的主要形式,为产学研协同创新提供了动力源泉。另外,协同创新要想取得成功还要受政治、经济、文化等各方面环境因素的影响,并对上述因素产生一定的反作用,两者之间不断进行资源的交换和协调。见图1所示。

3.协同创新网络小世界效应及在生物制药产业中的作用

任何一个产业的发展都需要借助一个发展相对完善的协同创新网络相配合。而由于每一种技术本身的特性存在差异,从而导致技术在产业化过程中所涉及的系统参与主体、主体间的关系不同,因此其网络的运行机制也会不同。对于像生物制药产业等战略性新兴技术产业而言,它在发展过程中所受到的来自技术、市场的不确定性比其他传统产业要高很多,其中所涉及的知识、信息、资源的丰富性和多样性也是其他产业所无法比拟的,因此该类产业的发展将更多地依赖于整个协同创新网络的运行,而且该协同创新网络也会因产业的特殊性而呈现某些特性,需要进行专门的理论和实证研究。

3.1协同创新网络的小世界效应

随着技术和市场等创新环境的复杂性及创新成果不确定的增强,越来越多的创新主体参与到协同创新系统中,这些主体间通过各种渠道和方式不断进行知识、信息及资源的交流,形成正式或非正式的合作关系,这些关系的存在使该系统成为一个错综复杂的协同创新网络。如果从复杂网络的角度分析,该协同创新网络的诸多特性符合小世界网络的特性。

3.1.1协同创新网络拥有较短的特征路径长度

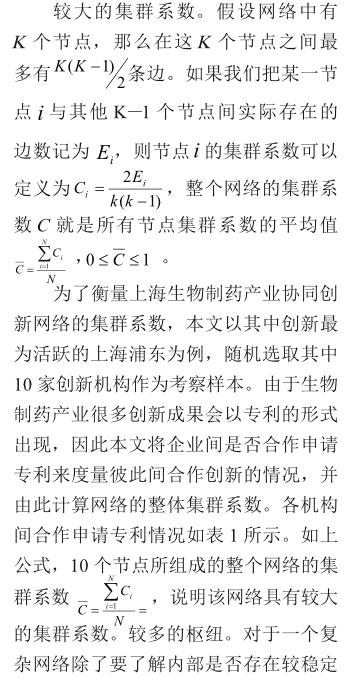

3.1.2协同创新网络拥有较大的集群系数

当我们用集群系数C来描述一个网络的局部特征时,目的是判断网络中是否存在相对稳定的子系统,而一个典型的小世界网络往往会表现出比随机网络更高的集团化系数,即具有较好的局部集聚效应(Newman,2003;Albert Barabasi,2002)[12][13]。在這里集群系数同样是可调概率P的函数,在一个具有N个节点的一维网络中,每个网络的节点都与最近的K个节点相连,然后每边以概率P进行断链重连。研究表明,小世界网络的集群系数明显大于随机网络,尤其是在P=0.1 时模型会显示出更强的小世界特性[14]。

按照小世界网络的如上特性分析,实际的协同创新网络具有类似的小世界效应。从一项技术创新的萌芽到成功产业化需要投入大量的人力、财力、物力、知识、信息等资源,一个创新主体很难单独拥有这些创新资源,因此整个创新过程将面临很大的风险。在现实中,我们将更倾向于把若干创新主体,以及来自于不同创新主体的具有异质性的资源进行整合。这就需要不同创新主体间建立起连接,这种连接不是随机的,而是经过各创新主体间以互惠共利为原则进行的重新选择,这种选择会让两个本来要经过若干环节才能连接,或者根本没有连接可能的主体间有了资源共享的机会,节约了交易成本,创新的不确定性大幅度降低,创新绩效得到较大提高。协同创新过程会将各个创新主体的利益捆绑在一起,成本低、风险低、绩效高等优点会吸引这些主体保持相对稳定的合作状态,从而形成一个子系统。该子系统间各“节点”间具有明显的集聚效应,虽然会有新成员的加入也会有老成员的退出,但彼此间的关系是相对稳定的。因此,协同创新网络较好的局部集聚效应使其具有小世界网络的特性。

3.1.3协同创新网络拥有较多的枢纽

除了以上两个小世界网络的典型特性外,这类网络中还常常会出现“枢纽”,该枢纽会与很多节点都相连,成为不同子系统间的“桥梁”,使不同子系统间有信息交流的机会,从而帮助网络拥有更短的特征路径长度和更大的集群系数,使网络更稳定高效。如图1所示,协同创新网络中有很多起辅助作用的创新主体,例如中介机构、金融机构、创新平台等,这些主体能够自由地活跃在不同的子系统间,与很多创新主体相连接,起到“枢纽”和“桥梁”的作用,他们的存在对于像生物制药产业这样的战略性新兴产业协同创新网络的形成和存续是非常重要的。

3.2生物制药产业中的协同创新网络——以上海生物制药产业为例

以上我们从理论上证明了协同创新网络是一种典型的小世界网络,那么实际的协同创新网络又是如何体现它的小世界特性的呢?从实际的协同创新网络描述中我们会更清晰地了解它的各种小世界特性,并通过它的动态演化寻找出使该网络更稳定更高效的途径。下面我们将以生物制药产业发展较为成熟的上海市为例对协同创新网络的小世界效应进行实证检验,以期为自身网络的进一步完善及其他地区生物制药协同创新网络发展提供具有参考价值的建议。

3.2.1上海生物制药产业协同创新网络发展历程

上海生物制药产业的网络化发展起始于1992年成立的张江高科技园区,而后随着罗氏制药进驻、孵化基地的落成等一系列发展,1994年全国第一个国家级生物医药基地——国家上海生物医药科技产业基地在张江成立。张江园区环境得到了有效改善,自1999年“聚焦张江”战略实施以后,张江的生物医药企业不断聚集,二十年后的今天,该基地已完成了从要素集聚——产业集群——创新网络的发展演化过程。

伴随着张江生物医药协同创新网络的不断完善,成功经验不断被借鉴,使得整个上海生物医药产业体系逐渐完善,聚集和协同效应也逐渐提升。上海目前已拥有浦东、闵行、徐汇、青浦、金山、奉贤六个生物医药产业园区,各园区有所集聚,也有所分工,既实现了内部聚集,又实现外部协同。从而使上海生物医药产业呈现逐年发展的良好势头。目前,上海生物医药产业已涵盖了化学药、中药、生物制药、医疗器械、药包材等各种产品,一些前沿研究项目取得新进展。截至2014年,上海生物医药产业实现经济总量1843.41亿元,同比增长9.1%,已远远走在全国该行业发展的前列。

3.2.2上海生物制药产业协同创新网络的小世界特性

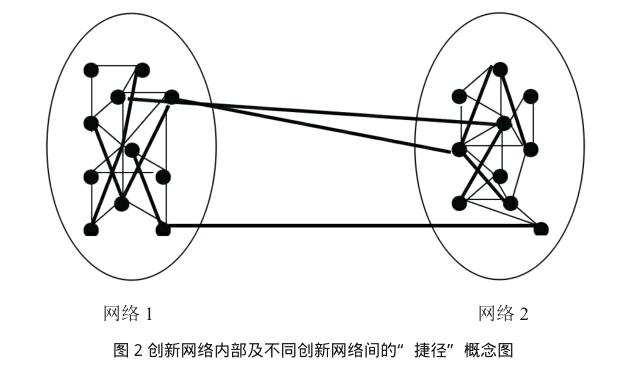

较短的特征路径长度。在一个网络由规则网络向小世界网络的转化过程中,“捷径”的存在起到了关键作用,这种“捷径”不仅存在于一个协同创新网络中,而且也存在于不同协同创新网络之间。正是这些“捷径”的存在有效缩短的网络的特征路径长度,使信息和资源的传递迅速有效。在上海生物制药产业协同创新网络的整体发展过程中,就明显地体现了这一小世界网络特征。

首先,在一个创新网络内部,往往存在个别企业间在研发、中试或者产业化的过程中进行合作的现象,这一过程使本来需要很多环节才能彼此合作的过程得到简化,这种“捷径”的存在使合作双方间的信任度得到提高,资源得到最优配置,带来良好的合作绩效。在上海各生物制药产业集群内部这样的合作比比皆是。例如,坐落在上海浦东张江高科技园区的上海药物研究所曾与园区内绿谷集团围绕现代中药项目,进行过紧密合作。绿谷药业提供资金,药物研究所以技术成果入股,双方组建了上海绿谷药业公司。该合作大大加速了中药项目的研发进度,仅花1年多的时间,就完成了I、Ⅱ、Ⅲ期的临床试验工作。

其次,在不同的创新网络间,也存在如上所述的合作行为。通常,在同一个创新网络内的企业和机构间的联系会比较紧密,但是以生物制药产业为代表的一些新兴技术产业发展过程中,会需要更多的异质性资源,包括来自于不同产业的、不同類型企业的以及一些特殊机构的,这些资源的参与会有效降低创新过程中的风险,缩短创新进程。因此,当创新网络内部资源无法满足企业需要的时候,企业就会去其他创新网络中搜寻,从而形成协同效应的最大化。这一过程,看似只是企业间的单独行动,但实际上带动的却是两个集群的合作,这样的“捷径”连同网络内部“捷径”的存在,极大地缩小了整个地区协同创新网络的特征路径长度,使该创新网络的小世界网络特性得到凸显。例如,在上海奉贤、金山和青浦等产业集群更偏重于药品的产业化过程,研发创新能力较弱,那么在创新的前期会更加依托张江等集群的研发能力,并利用张江强大的基础研究能力来扩大自身产业基地建设。同时,在药品的中试及产业化阶段,张江园区也会有更多的企业寻求其他集群企业的帮助,从而加快产业化进程。另外,张江园区内聚集着像上海新药安全评价服务平台、上海药物代谢研究技术平台等二十余家服务平台,这些平台也往往将其服务对象由园区内扩充到园区外乃至全国,从而有效促进了网络间的合作,缩短了寻找合作伙伴的时间。上海生物制药产业协同创新网络所拥有的以上小世界特性可以用图2的形式加以概括。其中,粗线条所代表的就是创新网络内部及不同创新网络间的“捷径”。

4.协同创新网络小世界网络特性作用下的优化措施

上面我们以上海生物制药产业为例阐述了其所拥有的较短特征路径长度、较大集群系数以及较多的枢纽三个显著特征,证明了协同创新网络是一个典型的小世界网络。这样的复杂网络结构有利于创新主体间各类创新资源的传递和联动发展,从而提高整体的协同创新绩效。因此,如果能够充分认识协同创新网络的这一特点,从小世界网络模型的特点和规律出发,将有助于我们了解各协同创新网络的发育现状并寻找到更为有效的提升机制。一般地,按照小世界网络的特性,协同创新网络应重点从以下几个方面进行优化。

4.1加强协同创新网络中自组织与他组织的相互作用

按照复杂网络理论,一个系统中的节点会根据自身需要,按照某种规则与系统中的其他节点相连,如果随着时间的推移,节点转变彼此间的连接数量和频率,出现断链不重连或者断链重连的情况,就会使网络的度发生变化,使系统远离平衡状态,向更有序的方向发展。这种网络演化过程体现了本身所具有的随机性和适应性的统一,是一个典型的自组织过程。在协同创新网络的演化过程中同样遵循这样的自组织演化规律,网络中各创新主体按照自身对创新资源的需要去寻找合适的合作伙伴,建立最初的网络结构。而随着创新过程的推进,创新主体对知识、信息等创新资源的需要会发生改变,因此将会重新适应性地寻找合作伙伴,解除原有的合作关系,在此过程中网络中创新主体的创新能力也将得到发展。因此,自组织过程是协同创新网络演化的一个自然规律。

但是,协同创新网络中的创新主体想要寻找合适的合作伙伴,有时并不是很容易的,他们需要有更多的信息和资源的支持。而像科研机构、高校、顾客等创新主体,往往对于寻找合作创新伙伴的积极性没有企业那么高,在协同创新方面他们可能更多时候是被动的。因此,作为一种特殊的复杂网络,协同创新网络的演化还需要自组织基础上的他组织过程。很多产业集群发展实践也都证明了,他组织是提升产业集群创新能力的重要途径[15]。例如,位于美国圣地亚哥的世界著名生物技术产业集群,从20世纪90年代早期开始,在短短的20多年中得到了迅速发展(成百家生物科技公司,几十个研究所,包括加州大学圣地亚哥分校以及一群专业从业者),这和当地政府以及各种非政府组织的介入和努力是分不开的。为了有效减少当地生物技术产业发展过程中遇到的障碍与威胁,市政府采取了有效的沟通机制。如成立经济发展特别工作组,指派生物技术特派员、建立一站式的服务中心——圣地亚哥区域许可协助中心、成立名为CONNECT的非政府组织等。这些措施有效保证了创新集群中创新主体间信息交流渠道的畅通,为彼此间的自组织过程提供有利条件。由此可见,一个协同创新网络的健康演化,有赖于自身远离平衡状态,向更有序过程演进的自组织过程,但该网络的特殊性决定了这一过程的完成需要他组织的协助,两者的共同作用是协同创新网络健康演化的基础和保证。

4.2从协同创新生态系统整体出发构造良好创新环境

协同创新是在原有的产学研合作创新的基础上提出来的,但以往的产学研合作过程中忽略了科技中介、金融机构、创新平台、用户等相关参与主体的促进作用,从而造成产学研合作的生态环境不够理想,影响了合作的质量与成功率。因此,在产学研合作创新的基础上引入了协同论的思想。在协同创新过程中将有效利用各方的资源,优势互补,以实现目标、组织、知识和环境的高度协调,即建立一个完整的创新生态系统。

具体说来,在一个完整的协同创新生态系统内,企业、高校、科研机构和用户之间所起的作用是直接的,他们之间或是通过共享知识、人才、信息、资源,或是通过自身利益的改善和提高而相互合作;科技中介、金融机构、基础创新平台等主体与以上各主体间的合作往往缺乏直接的利益关系,但他们的参与能够为这些主体间的合作以及整体协同创新生态系统的运行绩效起到非常重要的辅助作用。以上体系的运行在一定程度上能够保证一项技术创新活动的完成,但该技术创新活动能否跨越“峡谷”而成长为新兴技术则还要依赖于社会、政治、经济、文化,甚至于其他产业的创新资源和要素,这些环境要素和外生要素与以上主体及要素紧密结合,从而构成一个完整的协同创新生态系统。在该系统中各主体、要素间联系越紧密,生态环境越好,则协同创新网络的整体绩效越高。

4.3注重培育重要的枢纽节点提高联动效应

虽然协同创新网络的演化需要从整体上营造良好的生态环境,但在该系统中总会有一些创新主体是非常重要的,他们的存在能够很好地连接其他创新主体,促进彼此间信息、知识、资源的流动和共享,从而提高创新网络的聚集度,缩短各主体间寻找合作伙伴的时间。例如,在上海生物制药协同创新网络中上海医药科技发展有限公司和中国科学院(上海各研究所)就起到了这样的枢纽作用。这样的节点有时可能是一些大型的企业,他们资金雄厚、技术先进,掌握很多创新资源,从而吸引很多机构与其合作,在这一过程中实际上就形成了以其为中心的子网络,共同完成技术创新活动。除了大型企业外,一些研究机构、中介机构也能够起到这样的作用,他们拥有相对较完备的技术平台、较充足的信息、较好的孵化功能以及较高的服务水平。一个网络中如果这样的枢纽節点越多,所形成的子网络也越多,协同创新网络的运转就越有活力。因此,在一个协同创新网络的演化过程中,无论是制度上、政策上还是环境营造上都应该重点培育这样的枢纽节点,以提高网络中各节点间的联动效应。

参考文献:

[1] 冯锋,王亮.产学研合作创新网络培育机制分析——基于小世界网络模型[J].2008(11):82- 95.

[2] 冯锋,张瑞青,闫威.基于小世界网络模型的企业创新网络特征分析[J].科学学与科学技术管理,2006(9):87- 91.

[3] 陈畴镛,胡枭峰,周青.区域技术创新生态系统的小世界特征分析[J].科学管理研究,2010,28(5):17- 20,30.

[4] 王国红,周建林,唐丽艳.小世界特性的创新孵化网络知识转移模型及仿真研究[J].2014,35(5):53- 63.

[5] 范如国.基于复杂网络理论的中小企业集群协同创新研究[J].商业经济与管 理,2014,269(3):61- 69.

[6] Asheim B T , Isaksen A. R egional innovation systems: the integration of local sticky and global ubiquitous knowledge[J]. T he Journal of T echnology T ransfer, 2002, 27(1): 77- 86.

[7] 樊霞,朱桂龙.基于小世界模型的企业创新网络研究[J].软科学,2008,22(1):126- 128.

[8]王毅,吴贵生.产学研合作中粘滞知识的成因与转移机制研究[J].科研管理,2001,22(6): 114- 121.

[9] 丁堃.产学研合作的动力机制分析[J].科学管理研究,2000,18(6):42- 43.

[10]王文岩,孙福全,申强.产学研合作模式的分类、特征及选择[J].中国科技论坛,2008(5):37- 40.

[11]刘晓庆,陈仕鸿.复杂网络理论研究状况综述[J]. 现代管理科学,2010(9):99- 101.

[12] Newman M.E.J. The structure and function of complex networks[J].SIAM R ev. 2003:167- 256.

[13] Albert R,Barabasi A- L. Statistical machanics of complex networks[J]. R ev . Mod. Phys,2002:74- 197.

[14]庞俊亭,游达明.基于复杂网络视角的集群创新网络特性研究[J].统计与决策,2012(2):52- 55.

[15] 范如国,许烨.基于复杂网络理论的产业集群演化及其治理研究[J].技术经济,2008(9):76- 81.

- 打造国内写字楼领域的新标杆

- 亚洲最大的鲜活农产品选配中心

- 世俗里的静心之所

- 大秦故都的“鸟巢”

- 设计与创新

- 协会副会长兼秘书长宋为民一行走访上海通正

- 中国建筑金属结构协会检测认证分会成立大会在沪召开

- 以学促干 抓细抓实

- 建设动态

- 企业动态

- 行业动态

- 协会动态

- 政策动态

- 王有治:成就自己 奉献社会

- 专利汇编

- 李振海:搅动室内空气环境这潭水

- 历史建筑与当代玻璃的配置升级

- 律师解疑

- 标准汇集

- 四川欣弘安装工艺品鉴

- 济南逸风安装工艺品鉴

- 观梁科技安装工艺品鉴

- 阿汤哥安装工艺品鉴

- 尚诚机电安装工艺品鉴

- 合生拓普安装工艺品鉴

- rechecked

- rechecking

- rechecks

- rechooses

- rechoosing

- rechoreograph

- rechoreographed

- rechoreographing

- rechoreographs

- rechose

- rechosen

- rechristened

- rechristening

- rechristens

- re-christianize

- re-christianized

- re-christianizes

- re-christianizing

- rechromatograph

- rechromatographed

- rechromatographies

- rechromatographing

- rechromatographs

- rechromatography

- recipe

- chɑn

- chɑng

- chɑnɡ

- chɑo

- ci

- cia

- cia

- cih

- cims

- cio

- cio

- cip

- cip

- cis

- cisr

- cis

- cits

- cits

- ci系统

- ci设计

- ci

- cjk

- cjk

- cjo

- cko