摘要:20世纪末以来,“更少的政府,更多的治理”成为西方政府改革的共同特征。在此背景下,网络治理理论在回应治理需求中应运而生,并成为公共事务治理的重要范式。本文基于网络治理理论,探讨优化公共服务供给的方法与路径。首先,夯实研究的基础和前提,界定核心概念并阐释相关理论。其次,确立研究的核心和重点,构建我国公共服务网络治理的理论框架,涵盖理论模型、影响因素、评价机制和效率分析。最后,实现研究的深入与升华,完善我国公共服务网络治理的理论,从目标层次、组织层次、执行层次和保障层次阐释提升公共服务网络治理能力的对策与路径,以期应对我国公共服务网络治理的风险与挑战,优化我国公共服务网络治理的政策体系。

关键词:公共服务 网络治理 治理模型 治理路径

RESEARCH ON NETWORK GOVERNANCE OF PUBLIC SERVICE IN CHINA

Zhou Yue

(China Youth University of Political Studies,Beijing 100089)

ABSTRACT:Since the 20th century, "less government, more governance "has become a common feature of western government reform. In this context, network governance theory came into being in response to the needs of society, and became an important paradigm of public affairs governance. The article is based on network governance theory to discuss the public service optimization method and path. Firstly, solidify the basis and premise for research. the author defi ne the core concepts and related theories. Secondly, establish the core and focus of the research. Construct the theoretical framework of public service network governance, covering models, factors, evaluation mechanism and effi ciency analysis. Finally, realizes in-depth study and sublimation. Improve the public service network governance theory, explain the measures and the future path of public service network governance from the target level, organization level, execution level and the safeguard level, in order to be able to cope with risks and challenges of public service network governance, and to optimize the policy system of public service network governance.

KEY WORDS:Public Service; Network Governance; Governance Models; Governance Paths

一、研究背景与意义

(一)研究背景

伴随着以传统公共行政和新公共管理为代表的原有治理范式的低效化,“更少的政府,更多的治理”成为西方政府改革的共同特征,作为新兴的治理模式,整体性治理①和网络治理为处理公共事务引入了新的机制,也为提升集体行动的能力提供了新的途径。前者重点强调政府内部跨界合作与统筹,后者重点强调政府与外部多元治理主体(市场与社会)的合作与协同。国际社会对公共服务的质量和效率持续关注,但服务模式有所差异,其中美国为代表的“效率与公平并重型”型、以北欧国家为代表的“全面公平型”型、以新加坡和智利为代表的“效率主导型”型。国外公共服务治理模式大致趋同,合作主义成为国外公共服务的基本理念,合作既包括政府间、区域间的内部合作网络,也包括政府与市场、社会间的外部合作网络,形成“内外兼修”、“内外联动”机制,以整合式、参与式、互动式实现公共服务的有效供给。

当前,从“管理”走向“治理”是中国特色社会主义的必然选择。中央明确指出“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化②。”在国家治理理论创新的背景下,网络治理理论在公共服务领域的应用是顺应国家发展的形势和需要。当前创新社会管理体制的重点是,健全“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局③”,在服务中实施管理,在管理中体现服务。当前公共服务外包涉及范围主要包括街道清洁、垃圾处理、居家养老、电子政务、公共治安、法规规章等文件的起草、专业技术鉴定、检验、检测等。而未来更广阔的公共服务领域需要引入市场与社会的参与。政府角色由服务供给向服务协调、服务监管转变,根据服务内容、领域的不同选择由市场化手段供给或者非营利性手段供给,保障公共服务的网络治理模式稳步推进。

(二)研究意义

理论意义层面。首先是完善网络治理在公共服务领域的应用。与传统的公共行政不同,网络治理理论将关注点从管理技能和对官僚机构的控制转移到了协调技巧,它需要横向合理安排网络中的各方参与者,整合利益相关者,使其在相互依赖中实现共同目标。采用网络治理的模式,构建有效的社会合作伙伴,是政府实现有效治理的重要策略。本论文旨在进一步完善网络治理理论在公共服务领域的应用。其次是拓展公共服务治理的选择和优化空间。近年来,公共服务的多元治理方式已经历经理论共识和实证检验,涵盖跨界合作、公私合营、服务外包、自治管理等多种方式。网络治理理论的兴起和应用,代表着治理主体、治理结构、治理工具和治理机制的深刻变迁,为公共服务供给提供了一种具有启发性的理论视野和一个可操作性的实践框架。最后是探索公共服务网络治理的机制和模式。本论文力求进一步夯实公共服务网络治理的理论基础、价值前提、运行条件等,结合我国国情提出针对性方案,构建公共服务网络治理的参与主体、网络类型、评价标准等,应对公共服务网络治理的现实困境与部分质疑,并通过国内外案例分析深入挖掘公共服务网络治理模式的应对策略和未来路径。

实践价值层面。首先是有助于应对不确定性、回应公共需求。社会治理的现实基础具有很大的不确定性和风险性,单一治理主体无法有效应对和及时解决,需要网络化治理协调和整合;而公众的公共服务需求与其经济收入呈正相关,公共服务的需求多样性和复杂性使传统、单一、僵化的“官僚制”难以满足,为网络化制度安排和网络化工具组合的应用提供了有力依据。其次是有利于整合多方资本、促进多元参与。社会各行为主体拥有不同的优势资源,任何行为主体都没有能力完全单独有效实施公共项目,公共决策与公共服务的实行依赖于多主体间的有效协作,依赖于多主体间形成协作性网络。网络治理能够促进多方资源的优化整合和合理配置,形成公共服务的互补和规模优势,解决公共服务中“搭便车”行为或“公有地悲剧”。最后是有利于规避政府失灵、提升服务质量。网络治理能够有效解决政府内部人力、物力、财力等资源的有限性,以及政府在某些领域的专业性和知识性欠缺等问题,能够规避官僚制所带来的组织、制度和管理问题,避免公共利益受到个人或机构团体利益影响,拓展公共服务的覆盖领域、扩大公共服务的收益区间、提升公共服务的质量和水平。

二、公共服务网络治理的基础与条件

(一)基本概念界定

(1)公共服务

公共服务研究的衍变过程是从外化到内化、现象到本质、单一到复合、理论到实践的过程,国内外学者的大量理论与实证研究为其提供了丰厚的积淀和指导。以公共产品为基础的定义,将非竞争性与非排他性作为衡量标准,强调公共服务经济性和效率性的原则,但是公共服务的有些项目难以严格纳入非竞争性与非排他性的范畴,如教育、就业、医疗等,并且公共服务更多层面的社会性、政治性的原则容易被忽略。以政府角色为基础的定义,认为公共服务是政府的重要职能,有些强调政府对于公共服务的专有性和垄断性,忽略了社会其他参与主体的地位和作用,在公共服务供给领域应更多吸纳市场、社会、公民的参与,政府可以自由、灵活选择供给者、消费者、监督者、协调者等多种公共服务角色。以公共利益为基础的定义,强调公共服务的最终结果与最高目标就是维护公共利益、满足公共需求,这是无可厚非的,但是在对公共服务的实现方式与过程涉之甚少,而未来公共服务的供给方式与过程是需要负责的社会网络与社会关系共同作用实现。因此,本文探讨的公共服务是指由政府、市场与社会形成的治理网络进行供给与生产,能够满足公众生活、生产与发展需要的公共性产品或服务。

(2)网络治理

国内外学者对网络治理的研究经历了从私人领域到公共领域、治理方式到治理范式的过程。在全球化、市场化、信息化等社会背景下,公共治理的方式逐步变革与发展,网络将成为科层、市场外的第三种组织形式,网络治理将成为公共行政领域的最新治理范式。网络治理重构了政府内外部关系框架,将企业、非政府组织、公民等社会主体纳入到分析框架,认为网络基于自愿、平等、互利原则构建,在网络各结点的互动博弈中,通过自我协调和逐步平衡过程中,网络形成了相对稳定的状态[1]。本文比较赞同Stephen Goldsmith和William D. Eggers(2008)对网络治理的定义,认为网络治理指的是一种全新的通过公私部门合作,非营利组织、营利组织等多主体广泛参与提供公共服务的治理模式[2]。在此基础上,本文认为政府部门和非政府部门,涵盖市场主体、社会主体和公民等参与主体就一个或多个公共服务项目形成了合作共赢的网络关系,在这一治理模式,可以存在一个治理中心也可有多个治理中心。这些治理主体在开放、平等、有序的公共环境中分担公共责任、分享公共权力、共同管理公共服务事务,真正实现风险共担、利益共享。

(二)公共服务网络治理的契合分析

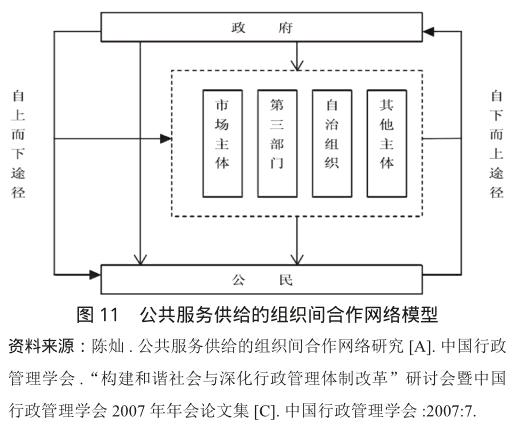

Stephen Goldsmith和William D. Eggers(2004)提出网络化政府与协同政府之间区别模型,涵盖“公私合作程度”和“网络管理能力”两个衡量维度,每个维度又分为“高”“低”两个层次。不同维度和层次的组合对应四种政府管理形态(见图1)。他们认为网络治理理论代表四种趋势的合流:数字化革命(电子政务)、协同政府(整体性政府)、第三方政府(公私合营、公民社会)、消费者需求(公共服务诉求)。网络化治理是指将第三方政府高水平的公私合营特性与协同政府较高的网络管理能力结合起来,利用技术将网络连接贯通起来,最终在公共服务供给方案中能够赋予公民更多选择权[3]。

Janet V.Denhardt和Robert B.Denhardt(2004)提出新公共服务理论,认为新公共服务是将公共服务、公民参与和民主治理作为核心位置的公共行政治理系统的一系列观点和理论。在新公共服务中,人们明确表示公共行政官员不是其项目和机构的主人,公共行政官员未来的角色并不是服务的直接供给者,而是中介人、调停人甚至裁判员。而新角色需要的不是以往直接管理控制的旧办法,而是成为中介、掮客、协商者以及冲突解决者的新技巧[4]。Elinor Ostrom(1990)提出多中心治理理论,理论中用多元主体的服务供给方式取代政府单一服务供给方式,这种多样化不仅涵盖除政府以外的其他社会主体供给,还包括政府根据公共服务的属性不同而采取多样化的服务供给方式。她认为政府在公共服务供给中需要做以下决策:选定提供公共产品和服务的一组人;明确供给产品和服务的数量和质量;决定与公共产品和服务相关的私人活动被政府管制的程度;决定公共产品和服务的生产方式和供给方式;决定公共产品和服务供给的融资方式;决定公共产品和服务生产者的人事管理方式[5-6]。

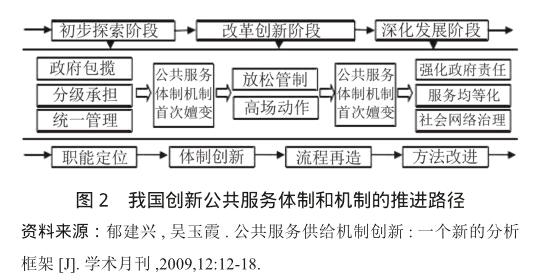

郁建兴(2009)通过回顾我国公共服务体制与机制创新的历程,发现公共服务的参与主体经历了两次嬗变(见图2)。第一次嬗变是公共服务规划者与生产者的分离与脱离,即“公共服务生产的首次嬗变”。在首次嬗变过程中,政府改变以往独揽全局的地位,将生产职能单独划分出去,政府职能转变成为制定政策、资金拨付和监督管理。而对于一些生产者不能单独有效生产的服务,可通过整合其他服务资源、借助其他主体来进行生产,间接满足公众服务需求,这一过程就是“公共服务生产的再次嬗变”。公共服务生产再次嬗变中,服务生产者既可以是市场中的企业、社会组织、公民,也可以是政府机构[7]。陈振明(2011)认为,公共服务再次嬗变后的复合型服务供给模式,强调公民作为中心,注重公共利益和公共需求,强化了政府责任,遵循社会网络治理途径,能够整合社会资源,提升服务质量与效率,改善社会整体福利[8]。王春福(2009)认为,以多中心机制供给公共产品,将公众参与引入到公共权力运行,以公平正义为核心培养公共精神,以社会本位为基础发展公共服务领域,上述构成服务型政府的主要行为与运作方式。以多中心机制供给公共产品与服务,即政府、私人部门和社会组织共同负责公共产品与服务的供给。多中心机制可以覆盖公共产品供给的多个领域,全方位满足公众需求,能够充分体现服务型政府的服务宗旨。通过政策网络治理模式的有效运作,将民主秩序、法定程序、公民意志三者有机结合,建构成了服务型政府的内在机制[9]。

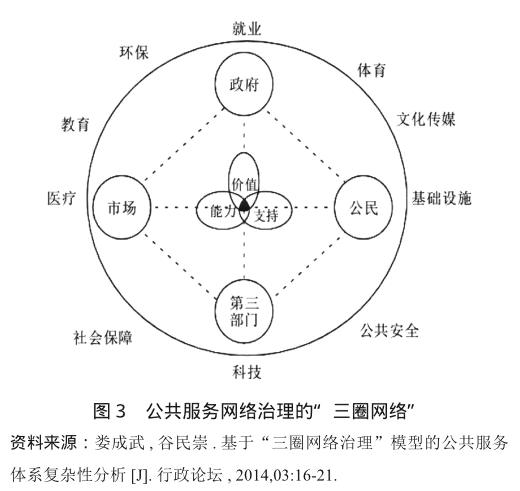

谭英俊(2009)认为,网络治理模式是有效供给公共物品和服务的催化剂。网络治理主张采用多元主体、多种方式、多种制度进行服务供给。倡导政府、企业、第三部门共同参与公共产品和服务的供给,使这三种机制或三种力量得以有机整合。网络治理可以充分发挥三大主体的优势用以满足公众日益多元、日益分化的公共需求[10]。娄成武等(2014)认为,网络治理确立了公共服务体系建设的主体多元性,赋予各参与主体的平等独立,确保公共服务体系治理主体的核心地位,促使其了解彼此的价值、资源以及支持力度,通过系统内部的相互作用最终形成合力。但网络治理理论在实际运行过程中也存在一定的风险性,尤其是主体间如何协调、有效合作进而形成正向动力是最明显的难题。这里引入“三圈理论”分析框架,将网络治理理论与三圈理论密切结合起来,以期降低网络治理理论的内外部风险,促使内外部系统不断交互融合,最终促进平衡协调系数的实现(见图3)[11]。

(三)公共服务网络治理的模型基础

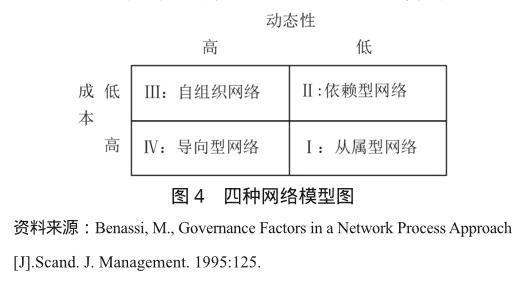

在公共服务网络治理模型层面,Benassi(1995)重点研究由于治理因素的不同会产生不同的治理网络,而构成治理因素的关键方面是网络中的中心组织所应用的网络理论和控制模式。治理因素决定了网络的动态程度以及维护网络状态成本的高低,据此可以将治理网络划分成四种不同类型(见图4)。网络Ⅰ:从属型网络。是一种比较极端的网络类型,成本高但动态性低,治理机制大致与层级治理类似。网络Ⅱ:依赖型网络。这种网络也具有较低的动态性,因其变化主要是由中心组织来决定的。但与从属型网络不同的是依赖型网络具有较低的成本。网络Ⅲ:自组织网络与网络Ⅳ:导向型网络与前两种网络完全不同。在这两种网络类型中,中心组织具有较强的网络意识,深知自身的绩效需要依赖于其他网络成员的行为和能力,而且中心组织具有较高的斡旋能力用于构建和维护与网络中其他组织的关系,区别是网络Ⅲ的沟通协调能力强于网络Ⅳ,且成本更低[12]。

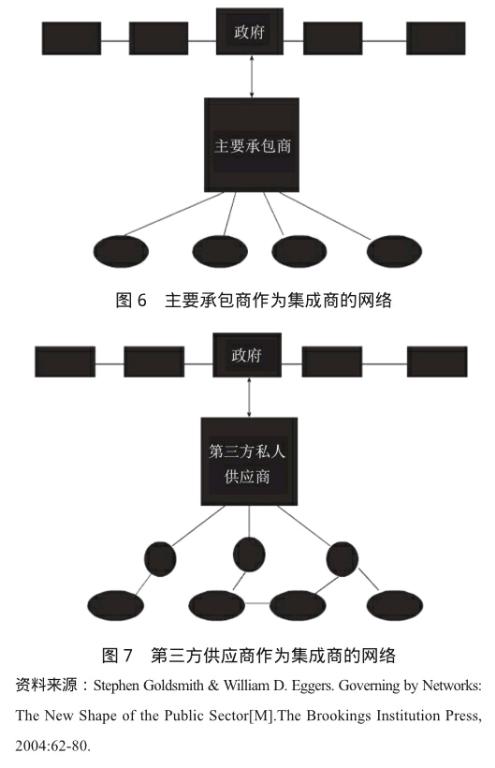

Stephen Goldsmith 和 William D. Eggers(2004)认为公共服务治理网络包括服务合同、信息传播、供应链、渠道性伙伴关系、专门类型、联结交换台等类型。他们按照集成商④的类型不同,设计了三类基础网络模型。第一类是政府作为集成商的网络模型(见图5),第二类是主要承包商作为集成商的网络模型(见图6),第三类是第三方供应商作为集成商的网络模型(见图7)[13]。

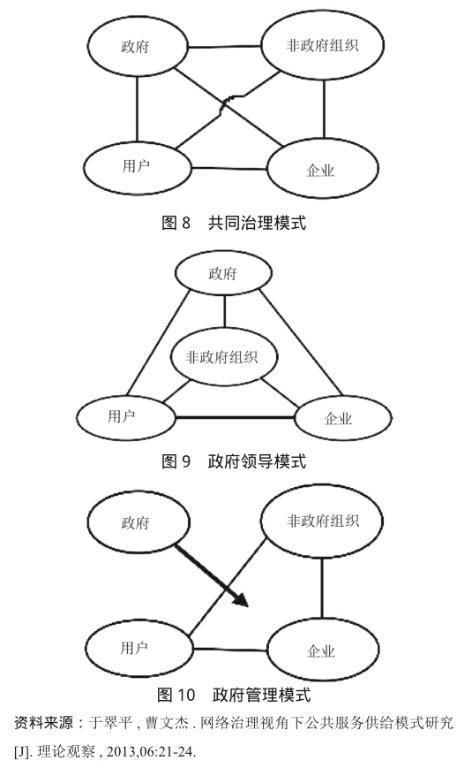

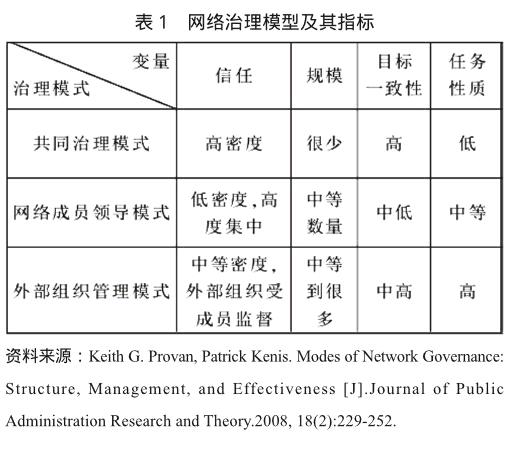

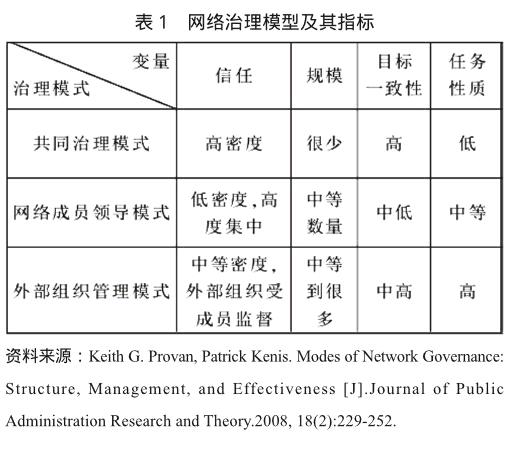

Keith G. Provan等(2008)通过两个维度区分网络治理结构,这两个维度是:网络成员治理方式是共同治理(互动多)抑或存在一个主要协调者(互动少),网络中的主要协调者是网络成员抑或外部组织。按照这一分类,共形成三种方式:共同治理方式(Shared Governance)、网络成员领导方式(Lead Organization)、外部组织管理方式(Network Administrative Organization)(见表1)[14]。

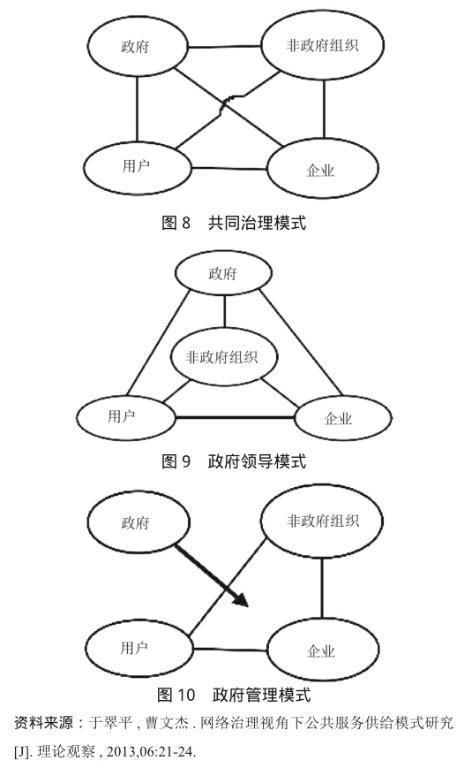

在公共服务网络治理模型方面,于翠平等(2013)认为,公共服务网络中最基础常规的网络成员有四类,分别是政府、企业、非政府组织和用户(公众)。根据网络成员的角色进行基础分类,例如根据政府的不同角色可构建三种网络治理模型:即共同治理模式(见图8)、政府领导模式(见图9)和政府管理模式(见图10)[15]。共同治理模式是指政府、企业、非政府组织与用户之间平等协作的模式,共同参与公共服务的供给过程;政府领导模式是指政府在网络中起到核心指挥作用,负责整个服务网络的组织和运作,并引入其他参与主体,在政府引导和带领下参与到公共服务供给过程;政府管理模式是指政府在服务网络中起到监督管理的作用,并不直接参与公共服务的供给过程,而是引入公共服务外部伙伴关系模式,形成政府外部监管的公共服务的多元供给网络模式。

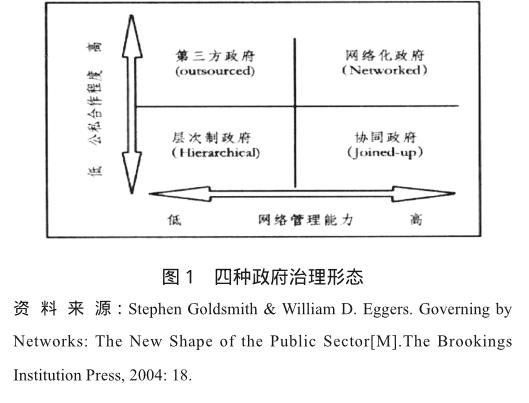

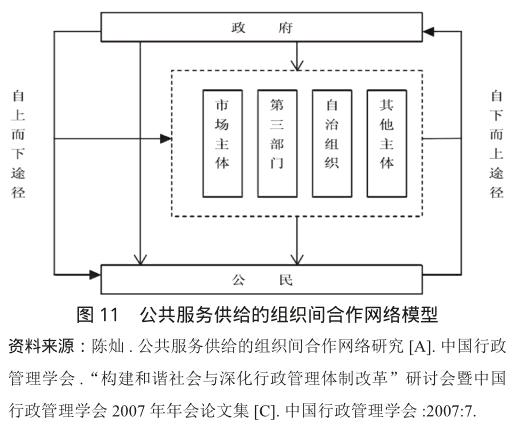

陈灿(2007)认为,在公共服务供给合作网络模型中,政府居于最高核心的位置是由于其垄断性的权威,即垄断了公共服务供给的资源支配与配置权(见图11)。在政府机构主导和自上而下形式的资源配置模式下,可以采用两种不同方式供给公共服务。第一种是政府直接面向公众供给公共服务,具体形式包括政府服务、政府出售及府际合作供给。第二种是政府通过市场化或志愿服务的方式间接向公众提供公共服务,主要形式包括补助、合同承包、特许经营、凭单制、自由市场、志愿服务、自我服务等[16]。

(四)公共服务网络治理的适用条件

(1)前提条件:政府元治理

网络治理在运行过程中容易出现一些问题,如信任缺失、责任不清、监督不力、效率不高等,“元治理”尤其是政府主导的“元治理”一定程度上能够规避问题,为网络治理的有效运行提供保障。“元治理”最早由英国学者提出,认为能够协调市场、层级、网络治理三种不同治理方式,使其通过“共振”⑤作用达到理想治理状态的过程[17]。在这一宏观协调过程中,Bob Jessop指出:“虽然治理机制可能得到了特定的经济、政治、意识形态和技术职能,但国家(政府)还是要保留对治理机制开启、调整、关闭以及另行建制的权力[18]。”网络治理与市场失灵、政府失灵一样也会面临治理失灵或治理失败问题,其中在公共服务网络治理失效中很大程度归因于在谈判和协商过程中,因代表利益不同、思考角度不同、资源配置失效等难以达成一致目标和方案,因此,需要政府主导的“元治理”承担协调网络关系、调和多方利益、优化资源配置的职能。需要着重注意的是,政府作用的归位和重要绝不是回归到最高权威和绝对控制的角色,而是政府承担远景规划、方案设计的责任[19],通过协调和监管等制度安排促进社会网络的自组织有序运行。

(2)基础条件:合作机制

公共服务网络治理的合作机制是公共服务有序运行、有效供给的基础条件,通过网络主体间的频繁互动、资源整合和密切合作,有效应对多元的公众需求、复杂的公共环境。公共服务的合作机制是整合政府、市场、社会的资源,实现优势互补、资源互通,在服务供给过程中,更多依赖市场和民间组织,较少依赖政府来满足公众需求[20],构建公私合作伙伴关系。合作机制强调三点:首先这一合作机制是公共权力的共享过程,也是政府向社会、市场分权与放权的过程,分权是手段而增进公共利益是目标,任何公共服务网络治理的手段与方法都不能与之背离;其次合作机制是多个主体或组织间的交流互动,既包括公共部门间业务整合,也包括公共部门与私营部门、公益组织、基层组织,甚至公民个人的合作;最后合作机制是有机整合、相互关联的动态系统,网络主体因某一共同目标或某一服务群体而相互关联和依赖,围绕共同中心进行业务分工和角色分配。合作机制可以综合运用权威、契约、道德等治理手段,形成政府向私营部门或社会组织购买服务或者政府放权社会主体供给服务的模式,有效节约行政成本、提高行政效率。

(3)核心条件:信任机制

公共服务网络治理能够正常运行的关键是在治理主体合作中具备信任机制,这是公共服务网络治理顺利开展的核心条件。我国古人云:人无信不立,业无信不兴。信任是任何一个合作网络能够相互协作、全力实现目标的重要因素。而信任的建立、培养与持续是信任机制的核心,也是难点。与市场的价格竞争机制和等级制度的行政命令机制不同,治理的信任合作机制是网络治理的特色。信任机制能够促使参与主体间坦诚相待、诚信合作,避免合作中责任逃避或者“搭便车”现象。J. Edelenbos和E-H. Klijin通过研究复杂网络治理发现,信任机制的三个特征分别是自愿性、期望性和风险性[21]。自愿性是指参与主体地位平等,自主参与合作的过程和项目,不需要强力和权威约束也能够自主实现网络目标;期望性是指参与成员间充分信任对方能够克服自利主义、机会主义,从而降低合作中的模糊性和不可预测性;风险性是指在网络治理中存在诸多风险和不确定性,而信任通过成员间无间隙合作使风险性降低,合作关系巩固。

(4)重要条件:责任机制

公共服务网络治理中责任机制的形成是一种由外而内的压力机制和由内而外的动力机制,能够促进网联合作中责任共担、利益共享,同时有效合理分工、提升服务效率和质量,因此责任机制是公共服务供给网络的重要条件。这里的责任机制不同于市场责任或政治责任,而是更为宏观的社会责任,是关系到公众利益和社会福祉的重要内容。传统的公共行政缺乏一套完整的责任机制,无法有效约束上下级之间的意向与行动,政府政策的制定者与执行者之间形成责任交互机制,呈现出单一的“对上负责”、“对领导负责”,而容易忽视公共利益和公众权益,难以实现公共服务的理想状态“对下负责”、“对老百姓负责”。而公共服务网络治理的责任机制是以公共利益为导向而设计的约束机制,确保从公众角度思考和解决问题,将公众权益作为法定责任,建立责任政府和责任网络。公共服务网络治理的责任机制与服务型政府的宗旨不谋而合,是服务导向、公众导向和结果导向型,将责任落实到具体的部门和参与主体,避免责任重合与相互推诿。

(5)保障条件:监督机制

公共服务网络治理的监督机制是公共服务高效优质供给的重要防线,是公众满意和公共利益的重要保障。在公共服务网络供给中,多元主体的行为和结果需要受到多方制约和监管,政府在整个监督体系中处于核心领导作用,具有权威性和威慑力,推动专门机构即独立的第三方监管制度,建立行会监管与行业自律制度,发挥媒体与公众监督,最终实现以政府为主,企业、事业、社区、公民等广泛参与的全方位公共服务监管体系[22]。公共服务网络治理具有兼容性,参与供给主体涵盖私人企业、行业协会类的民间组织、中介组织、志愿服务等,对其实行规范、有序的监督,不偏离公共利益属性和宗旨非常必要。许多公共服务项目涉及人群数量多、社会影响深远、金额与资源投入巨大,公共服务监督机制必须到位和落实,否则容易出现大的腐败问题和社会不稳定因素,总结来讲,监督体制应当与公共服务并行发展,随着公共服务投入增加,监督力度应当加大。埃利诺·奥斯特罗姆在研究多地案例中发现形成网络治理的八项原则之一就有“有效监督”,成员间或外部监督机制是信任的来源和动力,可以有效节约交易成本[23]。

三、我国公共服务网络治理的模型构建与效率评价

(一)我国公共服务网络治理的模型构建

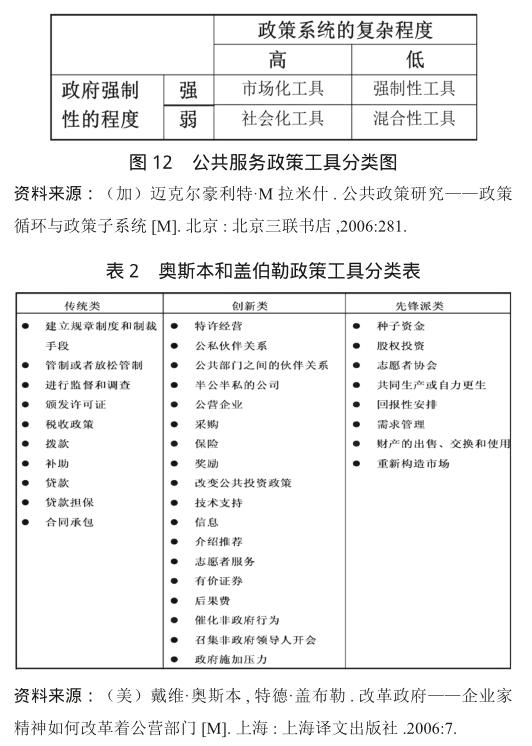

(1)我国公共服务网络治理模型的工具

公共服务网络化的治理工具分类方式多样化,没有统一的界定或规则。Osborne和Gaeble在《改革政府——企业家精神如何改革着公营部门》一书中提到,按照政策工具出现和发展的先后顺序分为三大类即传统类、创新类和先锋派类工具以及36种具体工具,并且工具可以自由组合又能产生不同的效果和可能。具体工具包括制定规制、拨款、补助、订立合同、技术援助、促成非政府的努力等(见表2)[24]。我国比较有代表性的观点是张成福(2003)根据政府运用权威的程度和介入社会公共事务治理的程度,对治理工具进行分类包括:以市场为核心的治理工具和机制、经济性工具与诱因机制、管制性工具与权威机制、政府直接生产或者提供公共产品与非市场机制等[25]。因此本文借鉴国内外代表性观点,按照政府强制性的程度和政策系统的复杂程度进行分类[26],将公共服务网络治理工具分为强制性工具、市场化工具、社会化工具和混合性工具(见图12)。强制性工具适用于政策系统复杂程度较低的环境,混合性工具也是如此,只是政府强制性程度相对较低。市场化工具适用于政策系统复杂程度较高的环境,社会化工具也是如此,只是政府强制性程度相对较低。

公共服务网络治理的强制性工具是指在公共服务供给中政府强制程度和介入程度较大,通常采取法律、指令、规则、标准、指导、要求等形式对公共服务供给过程进行干预,使公共服务供给网络主体在政治权威和法律权威下遵循和执行相关规定。强制性工具产生时间早、应用范围广,是公共服务供给初期较多采用的工具和方式。具体表现为经济或社会规制、税收调节和法律机制。公共服务网络治理的市场化工具是指公共服务供给过程引入市场竞争和价格机制,并运用经济性激励手段促进公共服务的有效供给。经济性激励手段通常情况下是政府为促进公共服务网络主体的参与和保障公共服务的质量给予参与主体获取物质收益的方式,以补贴、基金为形式。但由于缺乏强制性,可能出现部分参与主体放弃物质收益而不合法、违规获利的情况。市场化工具的实质是构建了政府与市场在公共服务领域的契约关系,允许更多的网络主体参与到公共服务供给之中,能够使公共服务在公平、公正、竞争的环境下供给和资源配置最优。公共服务网络治理的市场化工具目前运用较多的是合同外包、特许经营和消费券。公共服务网络治理的社会化工具是以志愿机制和自我服务机制为基础,鼓励非营利组织或社会自治组织的参与以及与政府间的广泛合作,能够充分调动公众的参与积极性和参与主动性,有助于市民社会的形成与完善。社会化工具能够充分发挥社会参与主体的活力和广泛性,改善政府与公众关系,从以往管理与被管理向服务与被服务、服务与被监督转变。社会化工具的使用使公共服务的供给与消费间关系更加密切,减少中间环节和中间过程,实现供给者与消费者之间的无障碍沟通,能够充分体现公众意愿和公众诉求。公共服务网络治理的社会化工具目前应用比较多的是非营利性组织供给、社区供给和志愿行动。公共服务网络治理的混合性工具是在应对并不复杂的政策环境下,在政府介入程度较低的情境下适用,通常采用非强制性、协商性的手段。混合性工具兼有强制性工具和市场化工具的部分特征,政府既赋予了公共服务供给主体的自主性和自发性权限,同时也能有效监控公共服务网络的运行和治理状况。混合性工具在公共服务网络治理中应用比较广泛,尤其是在网络主体合作机制的构建阶段、协调阶段和执行阶段,需要综合运用大量的混合性工具。常用的混合型工具主要有沟通、信息服务以及激励机制。

(2)我国公共服务网络治理模型的结构

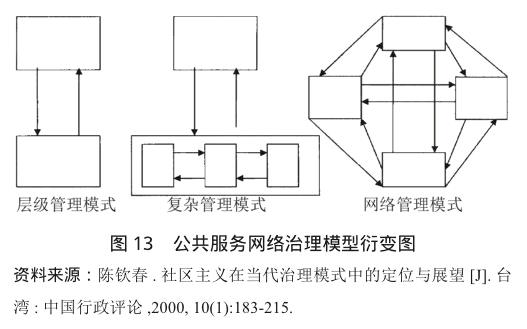

公共服务网络治理模型经历了由简单到复杂、由单一到多元、由双向到全方位的变化,具体来看,整体结构经历了层级管理模式——复杂管理模式——网络管理模式的演变过程(见图13)[27]。公共服务网络治理模型的衍变反映了从“一对一模式”向“一对多模式”再到“多对多模式”转变的过程,是供给主体关系复杂性和合作性的升级,也是公共服务供给趋于科学化和有效化的转变。从以往的垂直架构、向金字塔架构进而到平行架构,网络中各参与主体间的地位趋向平等与独立,关系趋向竞争与合作。从以往处理单边关系到多边关系,到全方位的内外部关系,与外部的互动与交流愈加频繁,对外部资源的依赖愈加明显。这一过程伴随着公共服务的多样化和复杂化加深,伴随着公众要求的提升和诉求的增加,因此为提供更好的服务,政府内部、政府外部公共服务供给网络越来越依赖政府、市场、社会多方主体的合作。西方国家已有的公共服务供给实践证明公共服务供给主体的多元化、供给模型的网络化以及供给方式的多样化能够有效满足公众需求,取得了较为成功的经验与借鉴。

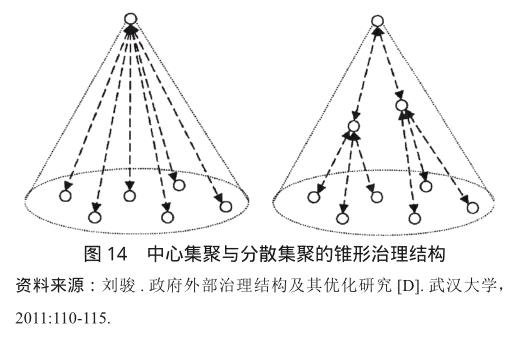

我国公共服务网络治理结构的内部衍变,经历了从中心集聚向分散集聚的锥形治理结构衍变的过程[28]。这种锥形治理结构不同于科层制下的金字塔结构,从依赖权威命令向依赖合同契约为基础转变,契约合作关系的形成更能调动参与主体的积极性和创造性,参与主体内部行为更为透明和直观,更加便于监督和宏观调控。中心集聚的锥形结构虽然也是多元网络治理,但是政府介入程度较多,需要与各参与主体间进行一对多互动与交流,需要对供给网络中的职责和效能负有直接责任,政府作为治理中心需要用权威性契约约束主体行为,在缔约、履约和监管的过程中需要耗费大量的人、财、物资源整体特征依旧表现为单边治理,而多边治理、多中心治理的需求已经非常迫切。这一契机促进了更为复杂和高效的内部结构创新的发生,也就是分散聚集的锥形结构。这一结构旨在解放政府和减少交易成本,创新的基点在于将政府与参与主体间的关系增加多个中间层次即代理层,代理层的出现能够将原有政府的微观职能承接下来,政府面临较少的代理层便于管理和监控,而代理层面对分散的基层供给主体,能够提供专业化和高效化的内部协调成果。从中心集聚向分散集聚的锥形治理结构衍变过程(见图14)是网络治理趋于成熟的过程,也是政府职能与权限优化的过程,更体现了政府与市场、社会主体互动合作的过程。

(3)我国公共服务网络治理模型的要素

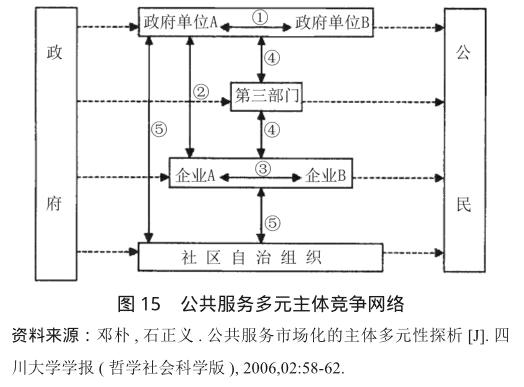

我国公共服务网络治理的参与主体包含四类,第一类参与主体是政府部门,第二类参与主体是市场组织,第三类参与主体是社会组织,第四类参与主体是公民个人。公共服务网络治理各参与主体间间形成了竞争与协作关系,通过跨界合作和跨领域协同治理,形成了公共服务多元主体竞争网络(见图15)[29]。

一是政府内部的竞争。政府内部引入竞争机制也就是公与公之间的竞争,或者可以称之为强化内部市场。政府内部竞争机制打破了原有的官僚制下的权威命令体制,在服务职能相同和相似的政府机构和部门之间展开竞争,公民可以自由选择服务机构和服务项目,采取“用脚投票”的形式决定公共部门服务的有效性和存续性。二是政府部门与企业之间的竞争。让企业参与到公共服务供给过程,打破政府部门原有的垄断地位,尤其是在公共服务领域实现民营化或公私合营。在民营化的过程中,政府部门与企业之间签订绩效合同,强化对公共服务的价格竞争和质量竞争,吸引更多的顾客和资源。三是同业务领域企业之间的竞争。在公共服务外包过程中,进行公开的招投标竞争,达标企业间形成价格、质量、方案等环节的竞争机制,最后公开竞标结果并接受全程监督。中标企业是在竞争中脱颖而出、优中选优,并且中标企业并非一劳永逸,需要接受绩效考核,不达标者退出竞争机制并依法追责。四是第三部门(社会组织)和政府部门、市场部门的竞争。这种情况在西方公共服务领域尤为突出。随着社会管理创新和公民社会的成熟,第三部门在公共服务领域越来越多的介入和参与,挤占了原属于政府部门和市场部门的操作空间,并且能够更加有效和公平。五是社区自治组织和政府部门、企业部门的竞争。这一竞争原属于第三部门竞争的一种,鉴于其特殊性和重要地位单独列出。社区自治组织在公民需求和满意度调查方面能够更为有效和贴近实际,能够根据公众需求进行适度调整和及时改进,在公众面对面交流中拉近彼此关系、缩短彼此距离,获得良好的信誉和口碑。

(4)我国公共服务网络治理模型的分类

公共服务网络治理模型中多元主体合作已经具有普遍意义,政府、市场与社会主体在公共服务领域竞争合作、供给服务、满足公众。随着跨界合作、公私合营、服务外包、公民社会等的兴起,公共服务由较少的单一主体供给,越来越趋向于多元主体供给。在此用实证形式分析公共服务网络治理三种基础理论模型。一是以政府为主导的公共服务网络模型,二是以市场为主导的公共服务网络模型,三是以社会为主导的公共服务网络模型。政府、市场或社会主体为主导的公共服务网络模型并不是单一由某一类参与主体供给或内部合作,而是在公共服务供给网络中起到关键作用或主要影响力的参与主体,因而整个公共服务网络的表现特征是以某一类参与主体为主导,内部网络仍然是多元合作伙伴关系。

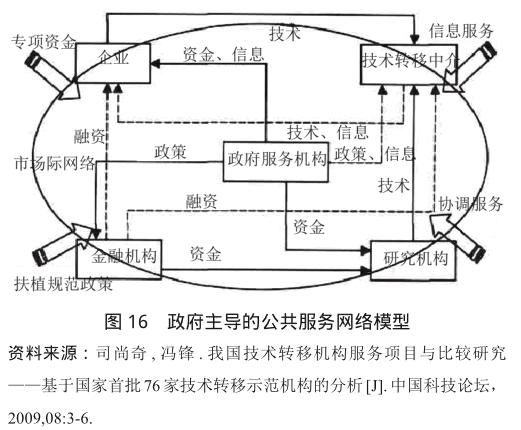

一是政府主导的公共服务网络模型。以政府具有较强的影响和控制能力,其他参与主体共同承担公共服务供给任务为主要特征。政府的主导作用体现在政府对公共服务资源的有效监控、对参与主体的权威影响上。公共服务资源包括人力、资金、政策、技术、信息等多个方面,公共服务资源占有的不对称直接影响了在公共服务供给网络上的地位和作用。当政府在公共服务供给网络中资源和权力不对称性较强时,政府主导作用越明显,反之,政府主导作用较弱或对服务网络难以有效监控。政府主导的公共服务网络模型在前期构建和运作中需要政府发挥重要引导、沟通和管理作用,整合多方资源和协调多元主体,在网络中牵线搭桥、增强信任、强化责任、重塑机制。以政府主导的企业技术共享服务网络中,政府服务机构位于供给网络的核心地位,其他参与主体为企业、中介组织、金融和研究机构,作为服务的接受者和互动者在网络中有机互动、各司其职。在外部网络中,政府通过协调服务、资金支持、信息服务和政策规范对整个供给网络产生外部影响,这需要多个政府部门和多区域地方政府间的跨界合作和有机整合。而在内部网络中,政策资源从政府服务机构向金融机构和中介机构转化,资金资源通过金融机构、政府机构流转到企业和研究机构进行生产转化,技术资源通过企业、研究机构汇聚到中介机构进行共享和转移,从而形成整个服务网络间的资源互通和关系互动(见图16)[30]。整个技术共享服务网络形成了一个有机整合、良性互动、有序循环的状态。

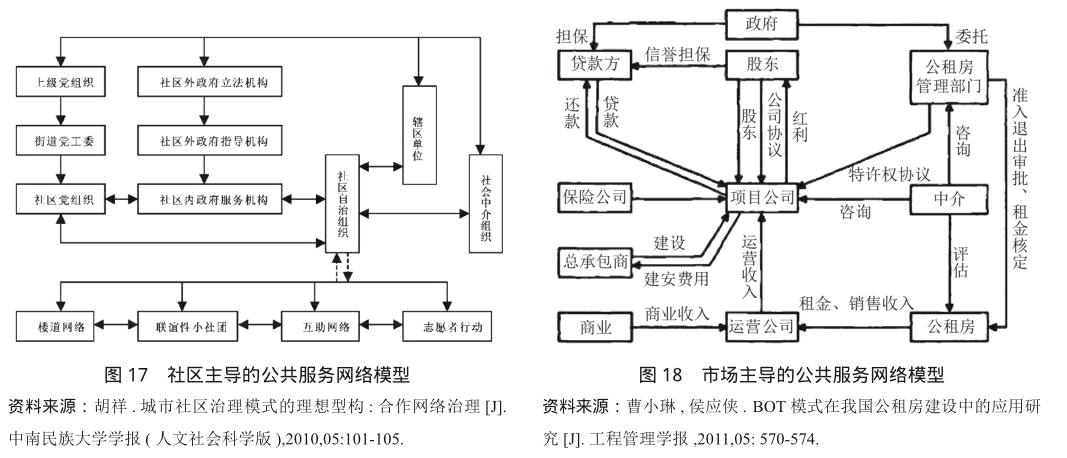

二是社会主导的公共服务网络模型。由社区社会组织或其他民间社会组织为主导的公共服务网络,根据公共服务同质性的强弱区分是由社区组织供给或民间组织供给。而在现实中没有严格的区分,社会主导的公共服务网络模型中,社区组织也需要引入其他民间组织和市场组织的力量和参与;而民间组织也需要依托社区组织的资源和场地,开展公共服务活动。在这里列举我国的社区主导的公共服务网络模型,社区主导的公共服务网络模型是指在基层公共服务的供给中,社区自治组织占据整个网络的核心,掌握公共服务资源并在上下级、政府与公众之间起到连接和贯通作用(见图17)[31]。随着我国城市利益主体的分化,市民身份的提升对公共服务的诉求逐渐增加,要求更加具有回应性和多样化,同时公民要求在公共服务中越来越具有决策权和话语权,因而成立了多种形式的微型社团和组织,如楼道网络、联谊社团、互助网络和志愿者行动等。这些微型社团起到汇聚居民诉求和建议、调动居民参与和奉献的作用,受到社区组织的监督和领导,在服务供给、参与服务等方面互动协调,可以组织公众参与社区活动和志愿活动,形成与居民的面对面交流、心贴心服务。社区自治组织与社区单位和中介机构产生互动,在公共服务供给方面形成多元合作机制,社区中的安全、医疗、养老、交通、休闲等服务可以由多元主体承担,包括企业和社会组织,为社区公众提供便捷性、多样性和优质化的公共服务。社区自治组织还需要接受上级党委、政府部门、法律部门、服务机构的监督和管理,需要定期进行工作汇报和接受视察,在上级的监管中对公共服务进行持续改进。

三是市场主导的公共服务网络模型。一般是在政府授权、政府委托或与政府签订协议合同的情况下,由市场主体投资、建设、运营公共服务项目的模式,有效缓解了政府财政和效率的有限性问题。在公共租赁住房服务项目的运作过程中,采取BOT⑥等模式,政府与项目公司签订特许权协议,授权一个或多个项目公司进行公共服务项目的融资、设计、建造、经营和维护。在10至30年的特许期内项目公司可以通过向使用者收费的形式回收前期的投资、经营和维护等成本,获得相应合理回报,特许期满后将服务项目无偿移交给政府部门。以我国公众住房租赁项目为例,在2010年中央提出“大力发展公共租赁住房,解决群众在居住方面遇到的困难”⑦,并提出“支持和引导民间资本投资建设公共租赁住房等政策性住房,享受相应的政策性住房建设政策”⑧,为民间资本与市场主体参与公共租赁住房服务网络奠定基础。在公共租赁住房服务项目网络中,具体的运作过程如下(见图18)。在服务网络构建初期,政府委托公租房管理部门作为项目的发起人,对项目进行前期规划和竞争性招标,以特许权协议的合同形式与投资项目公司进行权责分配,整个招投标过程是竞争和透明的。在服务网络运营期间,签订特许权协议的项目公司通过向贷款方和股东方融资等形式,政府和股东也可提供信用担保,确保项目公司公租房建设资金到位;在公租房项目的建设和运营过程中,项目公司可与有良好资质的承包商和运营公司合作,确保公租房项目如期保质完成;对于公租房项目的租户即使用者资质的审核、准入与退出,则由公租房管理部门负责完成,其租金的额度和标准也按照合同商议的结果收取。在服务网络的末期,项目公司按照特许权协议中规定的日期和方式将公租房项目移交给政府。

(二)我国公共服务网络治理的效率评价

(1)我国公共服务网络治理的影响因素

我国公共服务网络治理效果和效能的影响因素,是公共服务网络治理效率评价的前提条件,为进一步分析我国公共服务网络治理的运行和实证案例奠定基础。我国公共服务网络治理的影响因素分为服务项目影响因素、网络内部影响因素和网络外部影响因素。我国公共服务网络的项目影响因素包括公共服务项目的复杂程度、公共服务项目的收益情况、公共服务项目的整合程度。我国公共服务网络的内部影响因素包括组织规模与参与者数量、参与主体的知识和经验、参与主体间的信任程度、参与主体间的合作意向。我国公共服务网络的外部影响因素包括市场机制成熟程度、公民社会的成熟度、政府部门的包容性。

(2)我国公共服务网络治理的评价机制

我国公共服务网络的评价标准包含公共服务网络过程评估的标准和公共服务网络结果评估的标准。

公共服务网络治理的过程评估是对公共服务网络运行过程中组织效率情况进行的评估,可以从四个维度进行衡量,即沟通程度、信任程度、透明度、权变能力。沟通程度是指公共服务网络中各参与主体的交流与互动情况。沟通程度可以衡量整个公共服务网络的资源流、信息流的流动性和畅通性程度,是作为衡量网络组织合作关系能否达成和有效实行的关键指标。信任程度是指公共服务各参与主体间的关系情况以及对对方的态度和评价情况。信任程度可以衡量公共服务网络合作关系和谐程度及牢固程度,是作为衡量公共服务网络组织合作关系形成和维持的重要指标。透明度是指公共服务网络内部运作和各参与主体行动信息的可掌握、可了解程度,也可理解为外部顾客对公共服务网络内部运作信息了解的准确性、充分性、及时性程度。透明度可以衡量公共服务网络治理的内部运作效率和内部合作关系,是监督和管理公共服务网络组织的重要前提。权变能力是指公共服务网络参与主体对外部环境和外部条件变化的回应能力和适应能力以及应对和处理突发事件的能力。权变能力反映了公共服务网络治理应对风险和挑战、在不确定环境下治理的能力,可以衡量公共服务网络的回应能力、学习能力、危机管理能力。

公共服务网络治理的结果评估是对公共服务网络运行结果所产生的外部效应和效率进行的考核,可以从四个维度进行衡量,即公共服务的效率性、公共服务的公平性、公共服务供给的收支情况和公共服务的公众满意度。公共服务的效率性是指通过公共服务网络所供给服务的数量和质量情况,可以用于直观衡量公共服务网络治理的绩效。公共服务的效率性体现在公共服务供给数量的充足性和适量性,既能满足需求又不造成过渡浪费;还体现在公共服务的供给质量上,严格按照公共服务的标准生产,既能体现标准化也能满足个性化。公共服务的公平性是指不同的公共服务对象所享有公共服务的机会均等性、内容无差性和选择自由化,是衡量公共服务供给结果的重要指标,能够体现公共服务的公共性原则和公共利益宗旨。公共服务的公平性不仅是指在服务对象可获得服务数量和质量的平等性,也指服务对象获得公共服务机会的均等性,尤其要注意地域间、城乡间、性别间、行业间等不同公共服务对象的差距。公共服务供给的收支情况是指公共服务网络治理中投入的成本与产出的比例、公共产品和服务的生产效率,公共服务供给的成本既要考虑显性成本如运营成本,也要考虑隐性成本如客户等候时间成本。公共服务供给的收支情况是树立成本意识、节约意识的视角来衡量公共服务整体运行的经济效率。公共服务的公众满意度是指公共服务网络治理的对象对公共服务的接受程度和受益程度,也可以认为是公共服务能够带来公众需求的满足程度和实现程度。公共服务的公众满意度是衡量公共服务网络治理结果的最高指标和最高宗旨。公共服务的公众满意度测量是一个巨大且复杂的工程,有可能统计出完全不一致或相反的结果,因此需要在样本选择上扩大数量、增加正确结论产出的概率。

公共服务网络治理的评价者包含公共服务网络治理的内部评估者和公共服务网络治理的外部评估。公共服务网络治理的评估策略包括定量与定性方法相结合,过程评估与结果评估相结合,构建多维度评估指标体系。前文已经列举公共服务网络治理的评估指标,共分为三级指标:一级指标、二级指标和三级指标,从而构建多维评估指标体系(见图19)[32]。在示意图中,通过对评估内容的划分确定一级指标,对一级指标进行分解确定二级指标即基本指标,再根据不同考核方法对二级指标进一步细化考核,对基础指标起到重要的辅助和修正作用。

(3)我国公共服务网络治理的效率分析

一是我国公共服务网络治理的理论有效性问题。在治理领域,任何理论和方法都不是完美无瑕的,公共服务网络治理理论也存在一定的理论缺陷和“网络失灵”问题,因而受到了学术界的一些质疑。网络治理理论是继新公共管理理论后形成的创新理论,克服了新公共管理理论中片面强调效率的缺陷,通过加强互动、信任和承诺而非控制和科层化来实现公共服务供给,但是还存在一定的“网络失灵”问题。“网络失灵”是因为政府弱化了科层控制和行政规制,导致参与主体不受约束、行为偏离规范,违背网络治理的初衷和目标,使网络合作关系难以为继。

二是我国公共服务网络治理的模型有效性问题。公共服务的供给是将投入转化为产出的过程,而在公共服务投入来源上可分为政府部门投入和私部门投入(市场和社会部门),这些部门在公共服务供给过程中存在两种关系类型,替代关系和互补关系进而产生两种公共服务投入经济效应,即替代效应(见图20)和互补效应(见图21)[33]。只有在政府部门和私部门公共服务投入上是互补关系的情况下,才能构建有效的公共服务网络治理模型,而公共服务网络主体间的互补关系是模型构建的前提条件。公共服务网络参与主体能够通过合作获得更多收益和正效应,能够巩固和促进公共服务合作网络的构建与发展。

三是我国公共服务网络治理的工具有效性问题。公共服务网络治理中的强制性工具在具体应用上出现了运用程度缺陷,或者管制过于强化、行政色彩较浓,或者管制缺位,缺乏震慑性和威慑力。公共服务网络治理中的市场化工具由于缺乏必要的合同制定、监管等专业人才,降低了公共服务网络的有效性和可控性。在公共服务外包的过程中,通过签订合同确立双方的权利和义务,但是一些非营利组织或私营企业会以获取政府补助或补贴为目标,而不是以服务对象满意度为最终目的。

(3)实行全方位监管机制

监督机制是公共服务网络顺利、有序、规范运行的重要保障,对公共服务网络的推广和发展起到保驾护航的作用。监督机制需要实现事前、事中、事后的全过程监管体系。监管机制需要对整个公共服务网络的组织、运作、管理和服务等重大事项实行全面监管,确保整个工作流程全覆盖,尤其对重要事项、重点区域进行着重监督。建立资金信息公开透明运作机制,通过政府专门的审计机构对资金的使用记录情况进行复核,重点监督有无资金滥用、浪费、挪用的现象。对公共服务网络内部的沟通机制进行监督,尤其关注沟通过程的信息传递情况有无信息失真、失效或遗漏情况,确保信息传递的效率;同时对沟通过程的民主化程度进行监督,在重大事项的决策时,是否采取充分协商、民主投票或公众参与等方式,监督决策结果能否体现大多数人的偏好和意愿等。监管机制需要引入多元主体参与,涵盖公民、媒体、政府部门和第三方监管组织等,充分发挥社会监督的重要作用,实现全民参与监管过程。第三方监管机构也可同时作为评估机构,根据评估过程和评估结果,能够对评估对象的以往业绩、当前运作和未来改进情况进行全面系统的监控。

注释:

① 本文中的整体性治理是指狭义的治理范畴,侧重于大部门式治理和逆部门化,解决碎片化公共服务问题.

② 来源于2013年11月,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》.

③ 来源于2007年10月,中国共产党第十七次全国代表大会上的报告.

④ 集成商是指能够协调活动、处理问题、保证高质量的服务供应的核心网络成员,是网络的关键组成部分.

⑤ 这里的共振(collaboration)是指,三种治理方式的有机结合和相互调和的过程.

⑥ BOT模式是英文Build - Operate - Transfer的缩写,即“建设—经营—转让”是一种新型的项目融资和建设管理模式.

⑦ 来源于2010年11月中央经济工作会议报告.

⑧ 来源于国务院2010年5月《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》文件.

参考文献:

[1] 关音.网络治理理论分析[J].新乡学院学报(社会科学版),2012(4):18-20.

[2] (美)斯蒂芬·戈德史密斯、威廉·D·埃格斯.网络化治理:公共部门的新形态[M].北京:北京大学出版社,2008:17-18.

[3] Stephen Goldsmith & William D. Eggers. Governing by Networks: The New Shape of the Public Sector[M].The Brookings Institution Press, 2004:18.

[4] (美)罗伯特·B·登哈特.珍妮特·V·登哈特.新公共服务:服务,而不是掌舵[M].北京:中国人民大学出版社:2004:20-39.

[5] Ostmn. E.Governing the Commons:The Evolution of Institutions for Collective Action[M], New York: Cambridge University Press.2000:94-98.

[6] (美)埃莉诺·奥斯特罗姆等,毛寿龙译.制度激励与可持续发展[M].上海:上海三联书店,2000:86-87.

[7] 郁建兴,吴玉霞.公共服务供给机制创新:一个新的分析框架[J].学术月刊,2009(12): 12-18.

[8] 陈振明,刘祺,邓剑伟.公共服务体制与机制及其创新的研究进展[J].电子科技大学学报(社科版),2011(1):11-16+108.

[9] 王春福.服务型政府的基本理念行为方式和建构机制[J].理论探讨,2009(3): 128-132.

[10] 谭英俊.网络治理:21世纪公共管理发展的新战略[J].理论探讨,2009(6):139-142.

[11] 娄成武,谷民崇.基于"三圈网络治理"模型的公共服务体系复杂性分析[J].行政论坛, 2014(3):16-21.

[12] Benassi, M.,Governance Factors in a Network Process Approach[J].Scand. J.Management. 1995:125.

[13] Stephen Goldsmith & William D. Eggers. Governing by Networks: The New Shape of the Public Sector[M].The Brookings Institution Press, 2004:62-80.

[14] Keith G. Provan,Patrick Kenis. Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness[J]. lournal of Public Administration Research and Theory.2008,18(2): 229-252.

[15] 于翠平,曹文杰.网络治理视角下公共服务供给模式研究[J].理论观察,2013(6): 21-24.

[16] 陈灿.公共服务供给的组织间合作网络研究[A].中国行政管理学会.“构建和谐社会与深化行政管理体制改革”研讨会暨中国行政管理学会2007年年会论文集[C].中国行政管理学会, 2007:7.

[17] Jessop Bob.Governance, Governance Failure, MetaGovernance[R].Universita della Calabria, Arcavacata di Rende.2003:6-15.

[18] 王诗宗.治理理论的内在矛盾及其出路[J].哲学研究,2008(2):83-89.

[19] 张国庆.公共行政学[M].北京:北京大学出版社,2007(2):599.

[20] (美)萨瓦斯.民营化与公司部门伙伴关系[M].北京:中国人民大学出版社,2002: 70.

[21] Edelenbos J,Klijin E-H.Trust in Complex Decision-making Networks: A Theoretical and Empirical Exploration[J]. Administration & Society, 2007(1): 25-49.

[22] 姜异康等.国外公共服务体系建设与我国建设服务型政府[J].中国行政管理, 2011(2):45-50.

[23] (美)埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道:集体行动制度的演进[M].上海:上海三联书店, 2000:223-225.

[24] (美)戴维·奥斯本,特德·盖布勒.改革政府——企业家精神如何改革着公营部门[M].上海:上海译文出版社,2006:7.

[25] 张成福,马子博.宏观视域下的政府职能转变:界域、路径与工具[J].行政管理改革,2013(12):43-48.

[26] (加)迈克尔豪利特·M拉米什.公共政策研究——政策循环与政策子系统[M].北京:北京三联书店,2006:281.

[27] 陈钦春.社区主义在当代治理模式中的定位与展望[J].台湾:中国行政评论,2000, 10(1):183-215.

[28] 刘骏.政府外部治理结构及其优化研究[D].武汉大学,2011:110-115.

[29] 邓朴,石正义.公共服务市场化的主体多元性探析[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2006(2): 58-62.

[30] 司尚奇,冯锋.我国技术转移机构服务项目与比较研究——基于国家首批76家技术转移示范机构的分析[J].中国科技论坛,2009(8):3-6.

[31] 胡祥.城市社区治理模式的理想型构:合作网络治理[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2010,05:101-105.

[32] 卓越.公共部门绩效评估[M].北京:中国人民大学出版社,2004:243.

[33 ]Elinor Ostrorm.Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development[J]. World Development,1996,(6):1073-1087.

[34] 匡霞,陈敬良.公共政策网络管理:机制、模式与绩效测度[J].公共管理学报,2009(2): 59-67+125.

[35] 杨毅.我国城乡基本公共服务协同体制研究[D].华中师范大学,2008:56-62.

[36] 朱玲玲.试述网络治理的多重困境[J].现代企业教育,2010(10):134-135.

[37] 石秀选,吴同.论当前我国环境NGO存在的问题和完善的对策[J].南方论刊, 2009(4):35-36+34.

[38] 王瑞华.合作网络治理理论的困境与启示[J].西南政法大学学报,2005(4):112-116.

[39] 周新楠.浅析网络化治理在中国面临的问题[J].经营管理者,2013(1):123.

[40] 王岩山.我国乡村治理中村民参与研究[D].电子科技大学,2008:30-31.

四是我国公共服务网络治理的产出有效性问题。公共服务网络的产出有效性问题表现为公共服务的供给成本过高,内部人员和物资消耗成本过大,实际产出和产量较少。公共服务网络承担公共职能和维护公共利益,有可能会沿袭公共部门的支出较大、效率不高的弊端,行政成本占总体支出的比例较大,出现机构臃肿、人浮于事且效率低下的情况[34]。公共服务网络的产出有效性问题还体现在服务人群的有限性,覆盖范围的限制性。公共服务网络产出数量与公众需求数量的差距影响了公众的满意度,公共服务的数量难以有效满足公众日益增长的需要,导致供给效率低下。

四、我国公共服务网络治理的风险与挑战

当前我国公共服务网络治理存在的风险与挑战,按照实施流程和发展阶段划分为公共服务网络的构建问题、公共服务网络的运行问题、公共服务网络的效果问题,在分析过程中更为细化和具体,充分考虑了我国公共服务网络治理在实践中可能遇到的风险和问题,为探索我国公共服务网络治理的未来路径提供了坚实基础和重要依据。

(一)我国公共服务网络的构建问题

(1)服务网络的适用性问题

当前,公共服务网络治理的应用范围较为狭窄,政府开放的公共服务领域也较狭窄。在一些地方政府公共服务供给中,还停留在传统的观念和思路上,认为公共服务只有通过政府部门、国有制和集体所有制经济体供给才能代表和维护公共利益,才能保证公共服务的公共性和有效性。一些公共部门在引入其他参与主体的公共服务合作机制中,认为是在与其争抢职能、争夺资源、争夺绩效,对其持有排挤、打压等不合作态度。现有公共服务网络治理实践的配套措施不太完善,政府购买公共服务的力度不够、受惠人群较少。公共服务网络治理尤其是市场化、社会化活动,缺乏法律和制度保障,2003年制定实施的《政府采购法》仅规定政府采购服务范围是辅助政府自身运作的后勤服务,而并没有将公共服务列入政府采购范围,在具体实施中出现了无法可依的两难局面[35]。

(2)服务网络的合法性问题

公共服务网络治理中对社会和市场组织力量的引入会在操作中因为把握失当和行为失调导致服务网络中过度市场化只关注效率和绩效,或者过度社会化只关注民主自由陷入无政府状态,引发公共服务网络的合法性危机。一些公共服务和公共产品在由市场主体供给的过程中,由于政府监管失效、需求大量增加,会出现价格虚高、质量无保障的情况,公众不满意度增加,严重时会影响社会稳定。公共服务网络治理中由于公共服务的外包会带来公共责任边界的模糊,难以有效问责,政府在公共服务中责任缺失和出现不作为现象。一些地方公共服务外包给市场和社会主体的过程中,公共服务中的责任和价值也随之发生转移,导致公共责任在政府部门、私营组织和社会组织间重新分配和划分,公共责任有转移到市场组织和社会组织上的趋势,有可能发生公共服务责任异化即推托或流失[36]。

(3)政府元治理的定位问题

我国公共服务网络治理中统筹政府、市场和社会组织的资源和力量,政府发挥元治理的作用,构建三方的合作伙伴关系。但是在具体实施过程中,政府元治理要求政府在公共服务网络中发挥主导、协调、监管等重要作用,如果治理力度把握不当,会出现公共服务网络中过度行政化或政府缺位问题。政府元治理的角色身份参与公共服务网络治理过程,将原有的外部公众不信任进一步带入并有加剧的趋势。在公共服务市场化的过程中,已有的官商勾结、内部交易等行为的频发,使公众对公私合营方式供给公共服务产生较大的质疑态度,市场主体缺乏一定的自律能力和社会责任感,公众容易对其形成唯利是图、利益至上的首因效应。社会组织在我国前几年出现了诸多失信行为和捐赠丑闻,社会上对慈善捐赠的态度和热情一度降低到冰点,而信任的重构和重塑需要漫长的过程,公众对其不信任和防范短时间难以消融。

(4)主体的参与度问题

公共服务网络治理中,部分政府持消极、选择性态度,公众持有不信任和不理解态度,而其他参与主体如市场和社会主体也持观望和谨慎态度,在公共服务领域参与度不高、积极性不大。政府在公共服务网络治理过程中,一些服务项目和资源人为设置了壁垒和门槛,一般市场主体难以顺利进入并获得参与资格,有竞争实力的市场组织进入后极易形成新一轮的公共服务垄断现象。公共服务网络治理中社会组织和社会公众的参与程度和积极性也不高,这与我国公民社会的不成熟和公民民主意识较低有密切关系。公众对社会组织的认同度低,组织发展缺乏足够的社会基础,并且公众对非政府组织的认知度和信任度不高,在遇到公共服务和公共管理问题时更倾向于求助政府或媒体,并没有考虑社会组织的习惯。这样的情境下,直接影响了社会组织供给公共服务的需求增加,制约了社会组织筹集社会资本的能力和范围,不利于社会组织的发展和壮大[37]。

(二)我国公共服务网络的运行问题

(1)服务网络的资金来源问题

我国公共服务网络中政府的资金投入和支持力度较小,对公共服务和社会保障的财政补贴比例较少,使公共服务网络资金链条面临断裂的危险。我国对公共服务的财政支出数额逐年上升,但是总体的水平偏低,公众感受的变化不太明显,对政府公共服务的财政支出要求增加。在政府公共服务财政支出过程中,出现了明显的地区差距,呈现出从东部、东北部、中部到西部地区逐层递减的趋势,并且在城乡区域出现了明显的差距,农村地区农民在享受政府公共服务和财政补贴方面较城市市民有较大的差距。我国公共服务网络中的资金来源渠道比较单一,社会捐赠比例较小,公私合营中民间资本投入较少,参与投资积极性不高,资金链条并不十分通畅。各地政府在支持公共服务网络构建中,具体政策和导向不一致,有些地方政府步伐较快、有些地方政府尚未开始。

(2)服务网络的收益分配问题

我国公共服务网络构建的思路是风险共担、利益共享,但是在具体收益分配中,由于网络参与主体地位的不同在收益分配中的优势和参与权也不同,导致收益分配不均或失衡,影响了当前参与主体的积极性和后续参与主体的进入动力。公共服务不同于其他私营产品和服务需要参与主体承担更多的社会责任和社会正义,如果进驻公共服务网络的参与主体目标和动机不纯,对收益的分配有过高的预期且与实际落差加大,会出现消极怠工、压缩成本等问题,影响公共服务网络的供给效率和质量。公共服务网络中,政府在对公共服务进行公私合营的合同中规定了收益的分配和权责的归属,一定程度上导致了一些企业选择性投资公共服务项目,尤其对于一些预期收益高的项目积极主动,而对一些公益项目、预期收益低的项目鲜有问津。一些公共服务的持续收费引发公众不满意度增加,且部分私营企业为提高服务网络中收益而出现提高价格或降低标准等行为,公共服务最终以政府提前收回或赎回该服务项目收场,网络关系破裂。

(3)服务网络的透明度问题

公共服务网络参与主体内部信息呈不均匀、不对称的分布,存在信息不对称情况,造成网络内部不信任程度增加,影响网络内部的公平、公正以及资源配置的效率。信息不对称表现在除政府外的参与主体间信息不对称、政府与其他参与主体间的信息不对称以及公众与公共服务网络间的信息不对称[38]。参与主体间没有及时沟通和了解对方情况,出现了独断专行或违背合同的情况,不利于公共服务网络合作伙伴关系的形成。公共服务网络中的信息不对称、不透明性突出,主要是由于信息渠道不畅通、沟通低效或失效造成的,尤其是缺乏强制性、规范化、常态化的信息披露机制。我国公共服务网络内部信息化程度较小,参与主体间的沟通没有实现联网性、实时性、无距离、无障碍沟通,沟通方式仍然以传统的“面对面”沟通为主,导致一些重要事项或紧急事件的处理和反应非常低效。

(4)服务网络的协调性问题

公共服务网络的协调性问题突出体现在治理目标的不一致或不统一,各参与主体间离心力过大,难以形成统一的价值观和文化,在行动上也很难步调一致。参与主体由于缺乏一定的沟通,在网络中相对独立且持有各自目标,虽然因共同的服务对象组合到一起形成网络,但是目标的不一致难以形成整体效应和团队优势。公共服务网络的协调性问题还表现在参与主体间冲突和摩擦发生时,没能及时、有效解决和化解,积少成多、日积月累,会直接影响组织的运行效率和合作关系。服务网络的参与主体有着不同的利益和偏好,存在不同的组织形式和行动方案,参与主体在问题解决和服务供给中的互动过程不是以线性的方式发展,而是以非线性、非连续、不定时、异质性的形式沟通,因此这个过程是难以预测和把控的[39]。

(三)我国公共服务网络的效果问题

(1)合作网络的稳定性问题

公共服务网络中参与主体中由于机会主义和道德风险等存在,导致合作关系不能以长期、稳定的状态存续,合作网络稳定性不强。在服务网络中,参与主体的数量和成员并不是一成不变的,随着合同周期的改变,全新的参与主体进入而原有的参与主体退出或改变,导致刚刚建立的相对稳定和谐的合作关系又面临重组或改变的风险。此外合同的不完善造成约束力不强,在较大的利益驱使下,一些参与主体选择铤而走险、违背合同,严重影响了公共服务网络内部秩序的构建和合作关系的延续。公共服务网络中各参与主体间缺乏必要的信任,信用体系在网络中并未构建,彼此间难以真正的全力协作、全心沟通。任何一个组织网络中的信任体系和信任机制的构建是一个长期、渐进的过程,而信用危机的出现往往只是一个瞬间、一个事件、一个参与者引发的,直接导致前期建立的信任关系的崩塌和摧毁。

(2)服务网络的公平性问题

公共服务网络内部的公平问题表现之一是参与主体间的地位不平等,进而形成的收益分配和权力分配的不平等,容易形成不满情绪和不良结果。公平的存在是维持良好合作的重要基础,公平意味着参与主体间可以平等的分担风险和享有收益,实现权利和义务的对等,若只在风险共担的情况下平等参与而在权利享有阶段却将部分主体排除在外,则会带来严重的公平问题和发展问题。公平问题关系着参与主体的积极性和服务网络的可持续性,表现为在机会、过程和结果方面的公平失衡问题。公共服务网络的公平问题还表现为与外部公众的互动过程中,对不同的顾客供给服务的标准和内容不同,一些公众被排除在服务网络辐射范围之内,难以实现公共服务均等化、公平化供给。公共服务网络现在尚未普及和遍布所有区域,受到地域、区域和城乡的限制,一部分公众被排除在服务网络之外,形成典型的悬崖效应。

(3)服务网络的回应性问题

公共服务网络在与公众的沟通交流中存在一定的回应性问题,表现之一是服务网络缺乏回应,对公众的诉求和需求变化反应不积极、研究不透彻。公众与服务网络的互动沟通机制不健全、不完善,公众参与度低,对于事不关己的服务问题本着漠不关心的态度,难以团结组成集合对服务网络进行投诉和维权活动,单个公众的维权行为很难受到重视或回应。公共服务网络在对外沟通交流中存在一定的回应性问题,表现为对公众需求和建议反应迟缓、对问题处理不及时、引起了公众的严重不满。对公共服务领域出现的新情况、新问题,需要整体网络做出调整和回应的情况,回应缓慢或行动迟缓,甚至反复讨论后最终没有结果。虽然一些公共服务网络在评议机制中引入了公众参与,但是参与的效果和效能并没有突出体现,公众代表反应的问题解决时间和周期过长,并对公众提出的方案和建议没有及时回复和解释。

(4)服务网络绩效与监管问题

公共服务网络的绩效评估体系并不完善,往往以单个参与主体的绩效评估为主,缺乏系统的网络整体性评估主体和评估机制。在公共服务网络的考核中,由于绩效考核的目标不明确,针对考核的实施和考核结果的反映也不明晰,尚未建立事后的奖惩机制,出现了该奖励的没有充分奖励,该处罚的没有及时处罚,或者奖励和处罚的力度不够,不能实现绩效考核的激励作用。公共服务网络的监管体系尚不完善,缺乏长效和日常监管制度体系,在监管主体上未形成整合力量。而从公共服务网络现有的监管方法、监督制度和监督机制来看,规范化、常态化、可操作性不足,各监督主体都具有监督责任但是难以形成合力,不能使整个的监督体系发挥应有的作用。在监督主体中,与公共服务网络内部参与主体间关系未理顺、存在利益关系,监督的独立性和中立性不强,大大影响了监督的效果和质量。并且在监督过程中主要停留在事后监管,对于预防问题和服务过程的监督机制尚未形成。

五、我国公共服务网络治理的路径探析

我国公共服务网络治理的未来路径,回应了理论层面和现实层面的质疑和挑战,从目标层次、组织层次、执行层次和保障层次提出我国公共服务网络治理的对策与路径,以期解决公共服务网络治理存在的风险和问题。

(一)目标层次:确立服务网络的价值

(1)公共服务网络的公平性

公共服务网络内部参与主体间的地位是平等的,在进入和参与网络的机会和过程应是公平的。在合同和契约的签订过程中,各参与主体与政府间达成权利义务的关系,其地位和作用是平等的,区分是各自职责和权限的不同;而各参与主体间在相对竞争的公共服务供给环境中,在竞标投标、服务公民的过程中也是平等竞争的,区别是承担供给任务的多少问题。公平性还体现在政府对待各参与的态度和行动上,在补贴和优惠发放的过程中,严格按照绩效考核和民意调查的结果实行,在监督的过程中,各参与主体适用于同样的标准和同样的流程。公共服务网络外部服务顾客的公平性体现在面向普通公众供给产品的同质性和同价性,扩大公共服务网络的辐射范围和受益群体,同时在公共服务的供给上向弱势群体和困难群众倾斜,避免悬崖效应和区域差异过大。

(2)公共服务网络的高效性

公共服务网络的高效性体现在服务供给的时间消耗较少,供给主体的内部运行成本较少,树立成本意识和效率意识,提高各参与主体间的协同效应和整体效应。在政府各部门间的公共服务网络中,建立以公众需求为导向的职能设计和组织体系,简化政府部门审批事项和办事流程,实行“一个窗口受理,一个窗口送达,一个窗口收费”的一站式服务[40]。公共服务网络的高效性还体现在供给服务数量和质量的充足与优质,以满足网络覆盖公众群体需要为目标,不会出现供给过剩或供给短缺等资源浪费情况。在服务网络的最初构建时期,应对服务网络覆盖人群和承载力进行详细科学估算,避免出现供给不足,并对公众进入和退出服务网络情况进行预测,对公共服务供给主体数量进行对应性调整,避免数量过多引发的恶性竞争或无序竞争。

(3)公共服务网络的透明性

公共服务网络的透明性主要表现在网络内部参与主体间的信息畅通与充分沟通,网络内部信息不对称情况改善明显,服务网络内部参与主体间信任和合作的基础牢固。公共服务网络内部建立长效的沟通机制,利用电子信息技术手段,建立信息交互平台和沟通渠道,实现实时、无障碍、零距离沟通。服务网络内部信息在及时、全面公布的同时还需要确保信息的真实、有效性,建立信息回溯机制和审核机制,对于公布虚假信息或延迟更新的问题进行追究和问责。公共服务网络的透明性还表现为公众对于公共服务供给过程和结果的信息掌握较多,能够及时了解情况和知晓问题,便于实时监督和评估,公众对服务网络的信任和依赖程度增加。构建服务网络与公众间的信息交互平台,公众可以随时查找和了解有关公共服务供给的情况,包括供给主体的资质和信誉、供给服务的数量和标准、供给人员的能力和经验等,信息的公开透明促进信任关系的建立和持续。

(4)公共服务网络的回应性

公共服务网络应当增强对公众诉求和需要的回应能力,保持对环境和顾客的敏感性,面对公众的需求和外部环境的改变,做出判断并做出回应。服务网络应本着“群众利益无小事”的原则,对公众的意见表达和诉求申请充分重视,设立专门的意见收集和建议征集部门或组织,畅通公众表达民意、行使权力的渠道和平台。作为公众应当增强团结意识和民主意识,遇到问题要在法律法规的指导下行动,避免表达正当诉求、维护权益的过程中反而出现过激违法行为的情况,以业主大会代表或村集体代表的形式合法、有序的表达诉求、依法谈判。公共服务网络应当提高对公众回应的速度和质量,面对公众需求及时有效做出反应,面对问题投诉建立快速响应和处理机制。在提升服务网络的回应速度方面,以制度、规章形式确立回应时间和周期,如不能及时回应和反馈,则需要受到处罚并追究不作为责任。

(二)组织层次:明确参与主体的角色

(1)政府部门的元治理作用

政府部门在服务网络的构建中起到重要作用,需要号召和发起服务供给需求与服务开放领域,促进和推动服务网络的形成与完善。政府部门应当转变思维方式和行事风格,从以往的管制性政府向服务型政府转变,从以往的垄断服务向合作供给服务转变,在提高效率的同时能节约大量的行政成本。在面向全社会招募公共服务合作伙伴的过程中,坚持全程公开、透明、平等的原则,适度向中小规模的社会组织倾斜;在资金支持上充分到位,既起到积极引导的作用,又能对服务质量的提升有促进作用;在政策支持上,包括税收政策、金融政策等按照绩效给予不同优惠登记,起到激励作用。政府部门在服务网络的矛盾协调和内部沟通起到重要作用,作为矛盾的调停者和仲裁者,具有一定的权威和威慑,有助于矛盾的快速解决。在公共服务的供给过程中,势必出现供需不匹配、沟通不畅误解产生、信息不对称矛盾升级等情况,这就需要政府及相关部门形成有效的矛盾处理机制。政府部门在服务网络的行为规范和行为引导上起到关键作用,通过典型示范和规章约束,确保服务网络规范、有序的运行。

(2)市场主体的基础性作用

市场主体在公共服务网络治理的大环境下,应当抢抓机遇、积极转型、拓展业务,积极参与公共服务的网络供给过程。在公共服务领域,各级政府也释放出更多的信号鼓励和支持市场主体参与公共服务项目,通过多种政策工具和政策方法让市场主体参与其中,提供种类丰富、门类齐全的公共服务,满足公众日益增长的公共需求。市场主体应在充分发挥市场效率的前提下,明确公共服务供给中的责任和义务,将公共利益的实现和公众满意度作为重要目标。在公共服务网络的构建之初,政府需要与市场主体充分沟通,就服务中可能会存在的问题和风险予以提前示警,对纠纷问题出现的赔偿和救济进行提前分配,明确服务网络参与各方的权利和责任。市场主体应当加强行业自律和行为规范,注重自身的信誉和长期发展,与公众、政府、社会主体建立良好的合作伙伴关系。市场主体在参与公共服务网络的过程中,应牢固树立质量意识和品牌意识,不能仅满足于抽查产品和检验产品的合格率,而应当在日常的生产和供给过程中坚持质量标准和质量规范,确保生产产品的合格和优质。

(3)社会主体的主导性作用

公共服务网络引起内在的公共性和责任性客观上需要社会主体即社会组织发挥主导性作用,应当加强对社会组织的培育和支持,促进社会组织成熟和完善。在社会主体的积极响应和参与下,鼓励和支持各类社团的合法、有序成立和开展活动,尤其对于公益类社团的成立和发展给予政策支持和资金激励,降低这类社团的准入门槛,并且对其壮大和发展充分支持。社会主体在参与公共服务的过程中还应当增强其独立性和自立性,政府应进一步放开对社会组织的管制和控制,充分发挥社会组织在服务网络中的主导作用。政府在为社会组织提供资金支持、技术支持和管理咨询等帮助的过程中,也应当注重培养社会组织的自立性,促进其自我完善和自我发展。公共服务网络的构建还需要社会公众发挥重要作用,在服务网络中兼有多重身份,既是受益人又是供给者,既是参与者又是监督者。公共服务参与主体应当充分尊重和重视公民的参与行为和参与活动,为其了解网络、参与网络、服务网络提供更多便利和机会,充分发挥其民主意识和参与精神。

(三)执行层次:优化服务网络的运行

(1)调整与改进网络治理工具

逐步减少强制性工具的使用,增加混合性工具的使用频率。公共服务网络中的强制性工具是指政府在公共服务领域中的直接参与程度较大、控制性较强的工具,在未来的公共服务网络中应适当减少此类工具的使用。在服务网络的构建和运行过程中,政府不需要实时用法律和行政手段震慑和规制服务网络,而需要放松管制,给社会主体和市场主体充分的活动空间和活动自由。从对服务价格、数量和税收等为主经济性管制向资质认证、准入审核和监管等为主的社会性规制转变,目的为缓解服务网络内部的信息不对称、负外部性和政府失灵问题。借鉴西方先进经验,推进我国市场化工具的本土化和创新过程,政府需要尽快转换角色、转变职能,从管理者向服务者和竞争者转变,与公共服务网络参与主体建立合作伙伴关系。加快政府简政放权、还权于社,扩大社会化工具的使用范围。社会化工具的使用体现了政府重视社会力量、充分发挥社会自治的导向,体现社会民主化的进程和公民社会的发展。发挥社工和志愿者的作用,制定分片承包制度,督促和监督社区公共服务网络的运行情况。

(2)协调与完善收益分配制度

政府公开向社会范围开展公共服务合同外包的招投标工作,事前充分沟通未来的收益和成本方案,并签订法律合同。在公共服务网络合作伙伴的选择过程中,注重参与主体的资质、经验和能力,同时也要注重防止新形式的服务供给垄断,在服务市场中引入一些新的参与主体公平竞争,既提高了供给效率,降低了服务价格,又能给服务网络参与主体的竞争压力并改善服务动力。为了避免在公共服务供给中出现的道德风险和机会主义倾向问题,需要对相关的法律法规进行完善,增加参与主体的违法成本和违法风险,同时完善社会信用体系,建立失信者档案管理制度,对失信行为和失信人员实行联网记录,对失信行为零容忍并建立退出机制。在公共服务网络的招投标过程中,就未来的成本与收益分配进行预测性方案研讨,明确责任的划分和收益的分成,规定享有权益的范围和时限,并聘请专门的合同管理机构对合同的执行和运作情况进行严格审核。在公共服务网络治理的过程中,确保风险与收益成正比,参与主体绩效高低和收益多少挂钩。政府在对公共服务网络的补贴和资金支持中,还需要根据其绩效考核结果进行调整,对顾客满意度高、成本控制较好、运营能力较强的参与主体进行一定奖励,同时对资金周转确有困难、融资渠道不畅的参与主体给予一定补贴。

(3)规范与强化绩效考核体系

在公共服务网络中,实行过程与结果全面考核的绩效评估体系,既注重网络的运行,也注重服务的结果。在公共服务网络的绩效考核中,前提和关键是建立一整套的绩效考核指标体系,既需要对公共服务网络治理的过程进行评估,也就是公共服务网络运行过程中组织效率情况进行的评估,从沟通程度、信任程度、透明度、权变能力四个维度进行衡量;也需要对公共服务网络治理的结果进行评估,也就是对公共服务网络运行结果所产生的外部效应和效率进行的考核,可以从公共服务的效率性、公共服务的公平性、公共服务供给的收支情况和公共服务的公众满意度四个维度进行衡量。在公共服务网络运行中,缩短绩效考核的周期,重视公众满意度指标,引入第三方专业化评估主体,增加绩效考核的效度和信度。在绩效考核的过程中,充分重视公众参与和公众意见,对公众意见进行及时相应的回复,增加公众满意度在绩效考核指标体系中的比重。第三方评估机构既可以是科研单位,也可以是商业组织,只要与服务网络参与主体没有直接的利益关联就可以参与其中,以政府付费的形式购买评估结果。充分重视公共服务网络绩效考核的结果,根据结果采取对应的奖惩性措施,将其反馈到服务网络未来的运行和管理中。

(四)保障层次:推动服务网络的发展

(1)开辟多元化融资渠道

政府部门为公共服务网络参与主体提供主要的资金来源和融资渠道,采取财政补贴、转移支付、政府拨款等多种形式。受资助的社会组织需要与政府签署严格的使用赠款规范,不准挪作他用或者盗用。由于社会组织的公益性质,需要依赖政府拨款保证运营的顺利开展和服务供给,政府在基础拨款的同时,需要根据其绩效和成果给予额外的补贴和奖励,促进参与主体不断改进服务、提升质量。社会组织经过审核可以接收企业和个人捐赠,在一定范围内发起善款筹集活动,动员社会力量和资源参与到公共服务发展。随着公民社会的发展和捐赠文化的流行,越来越多的企业家和普通公众加入到了慈善捐赠的行列,或捐款捐物或提供义工服务,这为此类社会组织的发展提供了重要机遇和坚实基础。此外,社会组织经过审核资质和规范流程后,可以面向社会筹集善款,需要对资金的数额、用途、去向和使用效果等做好全流程管理和透明化运作。政府逐步放开对社会组织在募集资金方面的行政规制,对资金募集权、捐赠税前扣除权等优惠政策适度向民办非企业组织倾斜。此外在捐赠的税收政策上,政府应当针对捐赠实行免税减税或税前扣除,充分激励和引导社会捐赠行为。

(2)重视专业化人才培养

在公共服务网络人才的培养上,建立多样化的培养体系,实行学校教育和职业培训相结合的模式,为公共服务领域源源不断的输送人才。政府在社会工作者的工作内容和服务项目上制定了工作标准,便于人才的按需培养和有效考核,提升了服务质量和效率。在职业培训方面,尤其要加强对公共服务网络中合同管理人才、法律人才的定向培训,使其对公共服务网络中的契约和合同行为能够深入了解和充分把控,为服务网络有序运行提供建设性意见。在公共服务网络人才的管理上,一定条件下提高其工资待遇和福利保障,建立绩效工资制度,避免人才流失问题。公共服务网络中优秀人才的流失问题比较严重,主要原因集中于薪酬低、福利少、工作强度大、社会地位低等问题,因而提高基层公共服务人员的薪酬标准迫在眉睫,完善他们的社会保障和社会福利体系能够有利于其安心工作、全心服务。在对公共服务网络中人才的管理上,需要为其设计比较有前景的职业通道和上升空间,让其在工作的同时更能积累经验、提升自我,提升其社会地位和社会作用。在公共服务网络中,充分调动公众和志愿者的力量,面向中学、大学、社区等单位招募志愿者,并形成长期合作机制。

- CysC联合CRP、CA125在上皮性卵巢癌中的临床诊断价值

- 二甲双胍对糖尿病患者GLP-1水平的影响

- 齐拉西酮对老年精神分裂症患者的临床疗效探究

- 阿奇霉素联合布地奈德雾化吸入治疗儿童支原体肺炎的临床疗效评价

- 丙戊酸钠联合左乙拉西坦应用于癫痫的临床研究

- 曲安奈德联合锝云克治疗甲状腺相关眼病成效分析

- 益生菌对小儿幽门螺旋杆菌感染根除率及对患儿营养和发育的影响

- 二甲双胍治疗奥氮平所致精神分裂症患者体质量增加及糖脂代谢紊乱的疗效分析

- 分析急性心肌梗死合并室性心律失常采用酒石酸美托洛尔联合盐酸胺碘酮治疗的效果

- 黄葵胶囊联合还原性谷胱甘肽治疗慢性肾脏病的疗效研究

- 阿司匹林肠溶片联合硫酸氢氯吡格雷片治疗冠心病心绞痛的疗效分析

- 对比胎盘前置状态下先兆流产应用利托君和硫酸镁治疗的临床效果

- 康力欣胶囊放射增敏作用在食管癌放化疗中的临床应用效果分析

- HIV/AIDS合并骨与关节结核病人治疗进展

- 甲状腺癌外科治疗中甲状旁腺功能保护的研究进展

- 腹腔镜子宫肌瘤切除手术与阴式子宫肌瘤切除手术的对比研究

- 彩超下子宫腺肌症患者范围与程度对流产的影响分析

- 小儿肠套叠的影像表现及空气灌肠整复治疗的分析

- 大脑中动脉血流动力学检查对新生儿贫血预测价值分析

- C-反应蛋白及降钙素原在血流细菌感染诊断中的应用价值

- 对比常规膝关节磁共振检查和X线检查在诊断退行性骨关节病中的价值

- 探讨异位妊娠的超声声像图特征及临床价值

- 血脂检测在干部肝脏疾病诊断中的应用分析

- 手术室护理在骨科无菌手术的应用分析及对切口感染的影响

- 集束化护理在CKD-MBD血液透析患者血磷中的应用

- form (a) part of

- form a picture

- format

- formation

- formational

- formationally

- formations

- formative

- formatively

- formativeness

- formativenesses

- formatives

- formats

- format's

- formatted

- formatter

- formatters

- formatting

- format²

- format¹

- formed

- former

- formerly

- former's

- formers

- 适时的警告

- 适景

- 适期

- 适材适所

- 适来

- 适欲寡欲

- 适然

- 适物

- 适理

- 适用

- 适用于一定范围的告示

- 适用人才

- 适用技术

- 适称

- 适等

- 适统

- 适缘

- 适罚

- 适者生存

- 适行

- 适贤

- 适趣

- 适足

- 适路

- 适身