曹然

[摘 要\] 张德彝(1847年—1918年),作为较早接触西方音乐的中国人,曾以“晚清使臣”的殊荣活跃于19世纪下半叶的清季外交,长达四十载,但是抛开这些头衔与光环,他最为真实的想法与情感体验是什么?本文基于张德彝八部《航海述奇》中的音乐见闻,将其作为一个侧面,理解文字背后的张德彝。这些音乐见闻,从某种程度上反映了张德彝的观望与想象,亦在某种程度上反映了张德彝自身,而这个张德彝并不仅仅是张德彝自身,在不同身份与立场的交织下,他是多维、多层、多面的。

[关键词] 张德彝;音乐见闻;观望;想象;多面

[中图分类号]J605 [文献标识码]A [文章编号][HTSS]1007-2233(2021)02-0167-04

[作者简介\] 曹 然(1995— ),女,上海音乐学院硕士研究生。(上海 200032)

1840年鸦片战争爆发,中国传统社会在西方文明的冲击下,开始慢慢发生转型与变革,中国对外关系形态亦在其中受到严重冲击。传统的朝贡体制在此时面临巨大的挑战,中外交往模式逐渐从朝贡转向由条约所构成的交往关系\[1\],大清帝国傲慢的“天朝上国”姿态不断受到质疑与突破,清政府开始被迫以西方的外交模式与准则艰难地“融入”这个对它来说极其陌生的世界。

作为这一历史转型中的一员,张德彝以“晚清使臣”的殊荣活跃于19世纪下半叶的清季外交,长达四十载。可以说,张德彝的一生是职业外交官的一生,也是和清季外交活动相伴始终的一生。\[2\]从其1866年第一次随斌椿游历欧洲,至1906年最后一次出洋返国,张德彝生命中最重要的年华在一次又一次的出使之中度过。作为大清帝国的使臣,在国人抑或他自己看来,他无疑是成功的,他拥有着多数中国人无法拥有的契机——踏出国门,走向世界。但是抛开这些头衔与光环,他最为真实的想法与情感体验是什么?

作为接触西方世界最早的一批中国人,张德彝无疑也是较早接触西方音乐的中国人之一。19世纪六七十年代的中国,以开埠最早的城市之一上海为例,虽已开埠多年,但是中西之间的界限依然十分明显,对于当时大部分中国民众来说,西方音乐依然陌生。而对于作为外交使臣的张德彝来说,其是一位幸运儿,他拥有大量的机会观望西方社会,将其所看、所思、所感通过文字记录下来,于是成就了我们如今可以看到的八部《航海述奇》。书中所记录的音乐见闻是其中很小的一部分,但作为一个侧面,我们可以看到张德彝对西方音乐的态度,亦可在其观望与想象的同时,透过文字感受不同身份之下的张德彝。

一、观望:挥之不去的文化传统

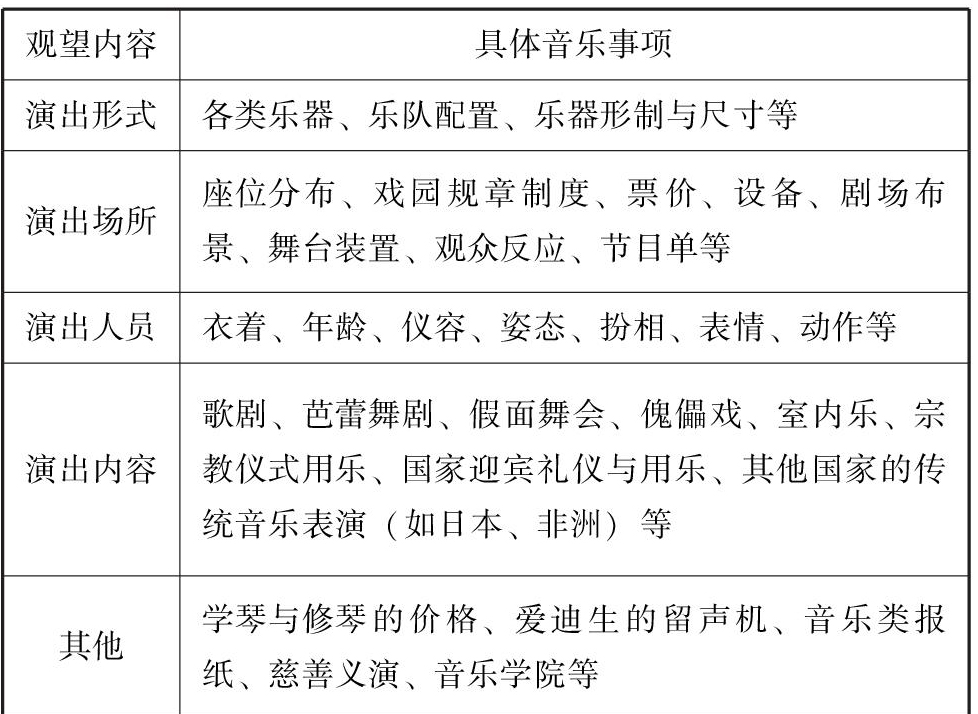

透过张德彝的文字,其带给我们最深的感受可能就是传统士大夫的形象与气质,即这是一个非常标准的中国人看待世界的方式,这亦是一份十分典型的中国式文字记录。作为较早接触西方音乐的中国人,张德彝的反应代表着部分国人初步接触西方音乐时的感受与反应。细细数来,在其八部《航海述奇》中,他非常仔细地观察并记录了他的所见所闻,记录了西方社会各类音乐事项,这份记录展示了张德彝眼中“万花筒”般的19世纪下半叶西方音乐生活。具体内容如下表:

张德彝以十分典型的中式思维,在其观望的基础上,对其所观望的对象进行时而夸张、时而诗意、时而真实、时而想象的记录,虽然他的日记希冀客观地记录与呈现,但是不可避免地这就是张德彝眼中的西方音乐世界。作为一位晚清使臣,他看得很仔细、很努力,但是由于水平、能力、认知等程度不深,他看得很表面,更多只是记述、描绘其所看到的信息,也因此他更多只是远远的观望而非观看。

他很努力地在中西之间寻找对应物,希冀能在中国文化语境中寻找相类似的事物可以与其所看到的西方音乐事项相对应,也因此很多音乐事件、物件等被他不自觉地、无意识地“中国化了”,而且很“中国化”。如其对西方乐器一直以“胡笳”“筚篥”“笛箫”等命名,一直到《八述奇》,他仍然以这样的方式命名小提琴、大提琴、长笛等西洋乐器。再如他对西方歌剧或戏剧等情节的描述,如果提前不知其为国外的歌剧或戏剧,很可能一眼看去以为他在诉说一件发生于中国文化语境中的故事或传奇。正如尹德翔老师提及的:“在西方戏剧的表现内容与张德彝的信仰之间,存在着某种(深刻的)矛盾,不论他对西方各类戏剧如何欣赏,一当涉及思想的内核,他对中国传统文化的归宗的立场,就显示出来”。\[3\]也就是说,传统之于张德彝的影响是根深蒂固、不可规避、无法根除的,它会下意识、无意识、不自觉地作用于张德彝的观望之中,在真实与想象之间蒙上一层面纱,透过它,其体现的更多不是西方音乐生活,而是张德彝及其背后的文化传统。

二、成长:观望中的矛盾与改变

张德彝喜欢聆听与欣赏西方音乐,这是十分明显的。其聆听的感受随处可见,如“参差错落,颇觉可听”“呖呖如莺,宛转可听”“声韵清亮,如聆梵音”“乐声大作,清妙可听”“按拍而歌,曼声宛转”“如聆仙乐也”\[4\]等。这是张德彝感受西方音乐时经常使用的褒奖,可见他喜欢这样的音乐,他不觉得难听、怪异,这份喜欢很可能是发自内心的、非常直观的喜欢,也就是说,他不排斥。对于一位身处异乡的中国人来说,他以十分真实或真诚的方式,记录了自己的感受,记录西方音乐所带来的美感与享受。作为个人,抛除各类身份的张德彝来说,他喜欢,但是当附加上民族属性、国家身份时,他可能会下意识地规避掉“自我”,而附属上一定的身份,带着一定的枷锁与包袱观望西方音乐。

同治七年(1868年)十二月初一日,其于某大戏园看会,其间“门内设乐,男女跳舞,嘲笑亵狎”\[5\]。这是张德彝当日接触西方舞蹈的感受,他用了“亵狎”一词,暗讽西方男女之间轻慢、不庄重之态,在他心中男女有别,对于这一行为他暂时还不太能接受。同治八年(1869年)三月二十一日,其同塔木庵、桂冬卿赴凯哥路咖啡馆看戏,“但见句句以手拍口,作接吻声,而通园看戏者亦皆效之,殊觉可哂”\[6\]。其用“哂”代表了他对此行为的惊讶与不可思议。作为一位深受传统文化语境影响的晚清使臣,看到西方世界的此类行为与表现,张德彝的反应十分正常,很显然,一开始他并不能接受,但是随着出使时间的增多,他眼中的“西洋景”逐漸由奇特、新奇、猎奇变为正常与可接受。在《六述奇》中,面对西人跳舞,张德彝有了不同的看法,“昨与同人谈及西人之跳舞,谓男女搂腰抚肩,双双驰骋,似不雅观。然细思之,当跳舞之时,步武疾徐,踊跃先后……处处不露媟亵狂荡之态,而咸以礼貌行之。”\[7\]此时的张德彝以比较坦然、平常的心态看待西人跳舞,认为其既可赏心悦目,又可活络筋骨,反比国人行乐多了一份礼貌与养性怡情。

除了对西方音乐认知的不时改变、修正之外,张德彝很显然的关注到了中西文化之不同。“西国男女之间,最重情爱,故大小戏园所演故事,或真或假,无往而不讲情爱者……从未见演孝顺翁姑、随夫殉难、守贞守节。”\[8\]在张德彝的记述中,其鲜少对所观望的内容做十分主观的评价与判断,他更多以直接叙述的笔触展示西方,并未掺杂过多的情感与评价,可以说,张德彝更多是在非功利的状态下了解西方\[9\]。对于中西差异,他趋向于以不同来解释,而非以卑微的、不自信的、不及的、媚外的想法看待中西差异。当然,此时的他并未將这份不同上升到差距、不及的层面,更多可能因为他所处的时代,大清帝国的国力并未如此不堪,但是西方社会已经开始看到大清帝国的不堪一击。作为中国人,张德彝还未能感受到大清帝国的岌岌可危,所以他是自信的,因为他活在想象中的、一如既往的“天朝上国”自豪感之中。

在《五述奇》中,张德彝曾作如此感慨:“尝思天之生人,四海一体,何分乎东西”\[10\]。作为长年在外的晚清使臣,当长时间接触西方社会时,张德彝开始思考中西关系,思考该以什么样的方式理解与看待中西问题,而此时他的感受是“何分乎东西”,为什么要分东西呢,四海一体、天下一家有何不可?张德彝的理想主义很鲜明地在此显现,尽管他或大部分中国人其实未必能做到以天下一家的心态看待中西文化的冲突与差异。

三、自我:隐藏的在场

在后期的几部述奇中,张德彝偶有几处提及其寂寞、寂寥的心境,这是他难得的情感带入,在五述奇《随使德国记》中,张德彝提及:“每日申刻开场,至亥正止,夜夜灯光灿烂,男女如云。故往往于车稀夜静时,频闻乐声,颇足以破我寂寥也。”“余因寂寞无聊……见乐兵鼓吹,灯烛辉煌。”

作为一位使臣,身处异乡多年,我们鲜少在其文字间感受其喜怒哀乐与情感体验,于是乎,很多时候我们看到

的张德彝是一个并未带着鲜明情感的记录者,他可能有意隐藏了他的情感与体验,就像现今不少人类学者在书写民族志时,刻意隐去研究者主观的情感介入。但是正如不少人类学者的研究越来越注重“个人体验民族志”,史学研究中对历史人物的关注愈更加多维,逐渐开始关注历史人物的心灵史与生命史。张德彝无意间或偶尔的情感外露,可以让我们感受到一个更为真实、生动的张德彝,他不再只是一个背负着国家使命、传统包袱的晚清使臣,除却这些,他首先是他自己,作为一个富有情感的个体,在行使公务之际或之外,他会有属于自己的情感体验,这份体验是难能可贵的,因为很多时候,光环之下的种种复杂情感,是最为真实与自我的。前文提及张德彝对其所聆听的西方音乐大部分都非常喜爱,如“虽曲文不甚了了,其音韵之曲折,声调之悠扬,令人神往”“圆不甚大,而戏颇佳”\[12\]等,言语表述间,他多次重申聆听音乐的感受——“极为可观”“令人神往”,这份喜欢是发自内心的,因为在这份喜欢的背后,可能在某种程度上,西方音乐对其心灵产生了些许作用,音乐的魅力在此可以缓解其内心的种种复杂情感,或寂寥,或孤独,或单调,或苦闷。

四、多面张德彝:人文关怀下的矛盾个体

作为一位观望者,张德彝可能是一位充满矛盾的个体。一方面他喜欢聆听西方音乐,享受其所带来的美感与惬意;另一方面,他不可避免地背负着传统文化与认知所带来的不自觉的文化归属与文化想象。在不断地观望中,他不时地改变或修正着其所看到的世界,呈现出新的想法,但是有时也可能会刻意隐去了其内心最为真实的情感体验。作为自我个体的张德彝、作为晚清使臣被赋予国家身份或荣誉的张德彝、作为不断成长的张德彝、作为含有私密情感的张德彝、作为思考中西文化关系的张德彝,不同身份与立场的交织,呈现出一个复杂的、变化的、固执的、多面的、游移的、寂寞的甚或不可被言说与归纳的张德彝。他的观望与想象不仅呈现了他自身,也呈现出其内部多层的自我,亦呈现出中国传统文化语境的深厚影响力与制约力,也呈现出中西文化交流间的初步开拓与困惑,亦可延展思考西方世界眼中的晚清使臣。

法国比较文学专家达尼埃尔-亨利·巴柔教授(Daniel-Henri Pageaux)曾提及:“我注视他者,而他者形象同时也传递了‘我这个注视者、言说者、书写者的某种形象。”\[13\]这是一个不可避免的相互观望与观看的过程。当张德彝观望西方社会的同时,西方社会中的各色人等也在看他,当他者观看这一来自所谓的“天朝上国”的中国人时,他们的反应会是什么?张德彝可能未曾感受到这份异样,如果是,那他无疑是幸福的,很多时候,不知情是幸福的。厦门大学周宁教授在其著作《天朝遥远:西方的中国形象研究》一书中通过详实的史料与深刻的洞见,以历时的方式,展现了西方世界眼中的中国形象。书中提及:“西方曾在文艺复兴与启蒙运动时代开放的乌托邦叙事中赞美中国,又在殖民主义与帝国主义自足的意识形态叙事中排斥中国。”\[14\]虽然中国形象之于启蒙运动后的西方而言,“在于以‘他者的方式确认现代性的核心,即所谓‘进步大叙事”\[15\],基于此中国形象对于西方世界来说,更多是一种构筑、重塑、创造、利用,但是在这份形象的背后,除却西方世界自身的目的之外,启蒙运动之后,西方看待中国已全然不是一个传奇的、大汗的、孔夫子的、乌托邦式的中国,停滞的帝国、东方专制帝国、野蛮的帝国已是西方世界对中国最新、最具倾向性的认知。

1750年前后,既是西方现代扩张和中西关系的转折点与分界点,也是西方的中国形象史的转折点或分界点,此前西方的东方神话是美化东方,而此后则转型为丑化东方。\[16\]张德彝出访的时期——19世纪下半叶,中西方之间处于相互接触、相互探视的后期,中国以一种不可思议、不敢相信但仍坚守自身的方式接触着这个世界,但是西方各国越来越深入、根本、直接的接触到甚或触及到中国的

脆弱与稚嫩。张德彝出访的时期就是这样一个时期,作为晚清使臣,其自我感觉良好,但是西方世界看他或者看晚清使臣时,到底抱着什么样的心态,颇值得我们追寻、探[KG(01mm]讨与玩味。基于此,张德彝可能还是蛮具有勇气的晚清使臣,面对可能“异样”的眼光,他能保有一份“不畏”,虽然这份不畏中可能含有他自身的骄傲、不屑、自信抑或自大,但是这份“不畏”仍值得我们重新回味。

金亚迪教授在其文《〈中国近代音乐史料汇编(1840—1919年)〉阅读拾遗——兼论晚清域外游记音乐史料研究》中总结到:“作为一个特殊时代的记录与缩影,晚清域外游记承载了一代国人困惑、惊惧、求索的思辨轨迹,以及近代历史和文化震荡、嬗变、更迭的消息,任何一个文本所蕴含的信息都是错综复杂的,甚至矛盾重重。作者被时代放置于两种文化的夹缝之中,亲历西方列国的强大,感受西洋科技文化的精深博大,在意識到传统文化劣势的同时,又心有不甘。他们经历的是一场深刻的精神危机,一种对自身文化身份的极度焦虑与不安。”\[17\]正如金亚迪教授所言,当我们再次回望晚清使臣时,我们对他们的评价不应局限于他们的保守、愚昧、稚嫩以及本质上维护皇权等,甚至我们可能不具有评价他们的资格与资本,因为如果是我们,处于当时的语境,可能无法完成得比他们出色。从某种程度上来说,他们的观望比之于我们要来得真实与自足。当我们观看其他国家时,无论是欧美发达国家还是不发达国家,无论是本民族还是少数民族,我们是否真正本着“尊重、入乡随俗、包容、开放”等所谓“文明”的心态在观看我们的对象,其实很多时候,“有色眼镜”是我们常常采取的一种无意识甚至不自觉的观看方式。所以,从某种程度上来说,张德彝的“看”比我们的看来得更为真实与真诚,他的观看带着“根”、带着自信、带着深厚的“中国文化传统”。基于此,理解张德彝等一批晚清使臣,可能我们应该带上些许人文关怀,“体验”他们的经历、感受——或惊讶、震撼,或纳闷、不解,或鄙夷、不屑。

历史是不断被创造与赋予的,对于张德彝的认知亦是不断被解读与建构的。音乐见闻作为一个侧面,从某种程度上反映了张德彝的观望与想象,亦在某种程度上反映了张德彝自身,而这个张德彝应该并不仅仅是张德彝自身,他是多维、多层、多面的。作为一个“迷”,他仍有很多秘密值得我们探寻与思考。他到底是一位怎样的张德彝?张德彝出使时的中国是一个怎样的中国?其出使时的西方各国又是怎样的发展状态?张德彝看到的西方社会生活背后,其真实图景是什么样的?当张德彝等一批晚清使臣出使西方时,当时的西方社会或各色人等是以什么样的心态观看来自中国的晚清使臣?从19世纪中叶至末叶,西方社会对中国晚清使臣的观望有何变化?与晚清使臣相关的很多非常细节、具体的问题有待我们进一步挖掘史料、不断分析与玩味。

注释

[1\] 王建朗,栾景河近代中国、东亚与世界(下)\[M\]北京:社会科学文献出版社,2008:569

[2\]张德彝欧美环游记(再述奇)\[M\]长沙:湖南人民出版社,1981:7

[3\]尹德翔东海西海之间:晚清使西日记中的文化观察、认证与选择\[M\]北京:北京大学出版社,2009:188

[4\]张静蔚中国近代音乐史料汇编(1840-1919)\[M\]北京:人民音乐出版社,1998:1,5,13,19,21

[5\]张德彝欧美环游记(再述奇)\[M\]长沙:湖南人民出版社,1981:148

[6\]张德彝欧美环游记(再述奇)\[M\]长沙:湖南人民出版社,1981:190

[7\]\[8\]张静蔚中国近代音乐史料汇编(1840-1919)\[M\]北京:人民音乐出版社,1998:52

[9\]尹德翔东海西海之间:晚清使西日记中的文化观察、认证与选择\[M\]北京:北京大学出版社,2009:161

[10\]张静蔚中国近代音乐史料汇编(1840-1919)\[M\]北京:人民音乐出版社,1998:33

[11\]张静蔚中国近代音乐史料汇编(1840-1919)\[M\]北京:人民音乐出版社,1998:31,34

[12\]张静蔚中国近代音乐史料汇编(1840-1919)\[M\]北京:人民音乐出版社,1998:9,18

[13\]孟 华比较文学形象学\[M\]北京:北京大学出版社,2001:4

[14\]周 宁天朝遥远:西方的中国形象研究(上)\[M\]北京:北京大学出版社,2006:17

[15\]周 宁天朝遥远:西方的中国形象研究(下)\[M\]北京:北京大学出版社,2006:419

[16\]周 宁天朝遥远:西方的中国形象研究(上)\[M\]北京:北京大学出版社,2006:323

[17\]金亚迪《中国近代音乐史料汇编(1840—1919年)》阅读拾遗——兼论晚清域外游记音乐史料研究\[J\]音乐研究,2012(01):123

(责任编辑:韩莹莹)

- 博弈论中的长江航运公共管理

- 我国船舶污染气体排放现状分析与防治措施

- 浙江飞鲸漆业船用油漆首次出口印度

- 武汉船机:创新驱动升级

- 中海橡推出国际先进水平智能护舷

- 国产船用耐蚀钢应用实船改装工作启动

- 环保疏浚工程质量控制分析

- 双基地声呐的港口航道水深实时监测技术研究

- LNG项目配套地基加固工程施工难点及措施

- 海事管理工作中的依法行政

- 超大型集装箱船的发展趋势与质量控制要点

- 海辅环保船特殊系统设计

- 潮汐河段深水袋装砂施工的实践与认识

- 三峡水库蓄水后荆江河段河床冲淤及水位变化特点分析

- 收益管理与集装箱舱位预售

- 大型港口企业外聘律师工作的管理

- 四万吨级近海散货船船体建造检验技术

- 三体船阻力试验研究

- 安徽省船舶检验局营运检验模式创新

- 建立和谐船检把握三个平衡的思索

- 基于同密度条件下混凝土砌块抗压强度检测

- 福建中职航海学校办学的现状与对策

- 船舶碰撞致油污损害法律关系概述

- 中国船东管理的巴拿马籍船舶劳工履约特点初探

- 济宁港航经济发展的难点及对策

- press on

- press on, press ahead, press forward

- pressrelations

- press release

- pressrelease

- press releases

- press-releases'

- press reˌlations

- press reˌlease

- press secret aries

- press secretaries

- press secretary

- press secretary

- presssecretary

- press stud

- press-studs'

- press studs

- press-the-flesh

- press-up

- press up

- press-ups

- pressure

- pressure-cooked

- pressure-cooker

- pressure cooker

- 话中暗含讽刺

- 话中有别的意思

- 话中有刺

- 话中有眼

- 话中有话

- 话中的意思

- 话中透露出来的意思

- 话亭

- 话从两面说

- 话伊壮,竟然发仔胖

- 话休不想就说,事休不思就做

- 话传三人,能变本意

- 话传三遍假变真,药方子抄三遍吃死人

- 话作料儿

- 话儿把石头熔化——柔能克刚

- 话内有因

- 话出冤家口,力出有膘牛

- 话出口,水泼地

- 话出如风

- 话出灵天表

- 话刚出口,祸患就降临头上

- 话别

- 话到口边停三停

- 话到唇边留半句

- 话到嘴边留半句