朱丽萍

摘要:激发一年级学生讲故事的兴趣,并使学生较完整地讲述一个故事,一直是教师需要研究的课题。笔者从教材中的经典课例入手,从“‘仿——理段落结构”、“‘演——入故事情境”、“‘创——成故事新篇”三个维度开展讲故事的系统教学,寓教于乐,寓学于趣。

关键词:看图;讲故事;思维导图;微课;表演

中图分类号:G4 ?文献标识码:A ?文章编号:(2021)-03-297

一、从案例引发的思考

【课堂教学片段】——请生讲述老鼠嫁女的故事

生1:老鼠要嫁女儿,他们想了想,去找了太阳。太阳怕乌云,他们去找乌云。乌云又怕……墙壁,墙壁说……说它最怕老鼠了。最后,他们把老鼠嫁给了猫。最后,猫把他们的女儿吃掉了。

生2:老鼠要嫁女儿,他们觉得太阳最厉害。可是太阳说它的光会被乌云挡住,乌云比它更厉害。他们就去找乌云。乌云说它怕被风吹走,他们就去找风。风说它会被墙壁挡住,于是他们两个又去找墙壁。墙壁说它最怕老鼠,老鼠又想到自己最怕猫。最后他们把女儿嫁给了猫,猫却把老鼠吃掉了。

经过这堂课之后,笔者发现学生在讲故事方面存在以下问题:

1.缺乏自信与主动,讲故事有畏难情绪

“兴趣是最好的老师”,如果有了讲故事的热情,那么这个故事也就成功了一半。经过课后的谈心,笔者了解到有些学生是因为胆怯、怕出错而不敢讲,有些是因为第一次叙述故事,没有足够的把握,所以不敢轻易表达。因此,笔者认为消除胆怯、畏难的情绪至关重要。

2.缺乏清楚与完整,讲故事脉络不清晰

故事讲不完整,缺乏清楚流畅地叙述,也是比较突出的一个问题。有些同学会漏掉重要的情节,有些则前后矛盾。独立地讲述事甚至出现了听众讲述,“主角”适时填空的尴尬场景。

3.缺乏变化与想象,讲故事没有吸引力

有些同学虽然能清楚完整地讲述故事,但是故事的语言机械、呆板、重复,缺乏生动与想象,讲故事纯粹变成了“说”故事。课文上完之后,学生立马把它抛诸脑后,浮于表面的形式表演无疑是乏味的、低效的。

二、主要的措施与策略

经过精心编排,笔者决定以《小猴子下山》这篇课文为突破口,老课新上,借此探索提高学生讲故事能力的新方法。

1.“仿”——理段落结构

不同以往传统的灌输式教学,笔者鼓励学生仔细观察、大胆讨论,以“找茬”游戏的方式引入,又在合作探究的学习氛围中完善成果。

(1)“找一找茬”——理脉络

笔者在黑板上随意出示《小猴子下山》的五幅图,鼓励学生在仔细观察对比之后重新排序。随后,笔者再借微课中的“小老师”之口告诉同学们图画当中的逻辑顺序。

(2)“品一品图”——讲发现

《小猴子下山》的这几幅图看上去虽然简单却包含了许多讲故事能力的“生长点”。笔者为学生搭构了适度递进的二级阶梯。

① 说一说,比一比——“我的发现(一)”

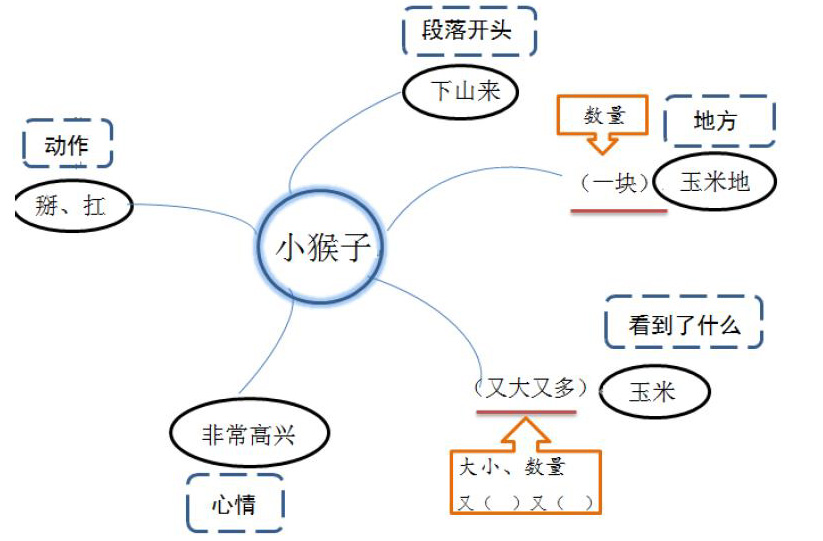

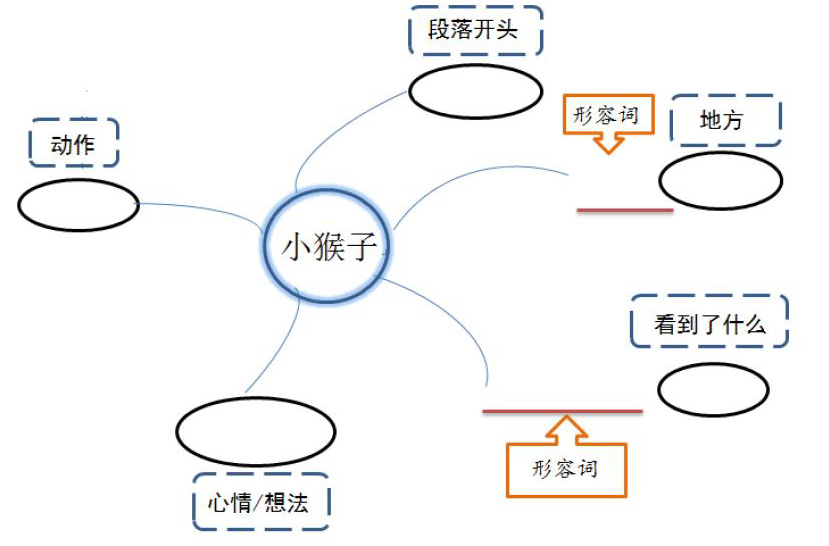

笔者先出示第一幅图,再出示原文,最后又借助微课总结,动态呈现思维导图,完成了“我的发现(一)”。

② 比一比,联一联——“我的发现(二)”

笔者再出示第二幅的图文,并提出任务要求:请你联系第一段落,谈一谈你在句子结构上的发现,五人小组合作完成,最后派代表发言。每找到一个地方,就给小组加一颗星星。在同学们五花八门的答案之后,笔者再让微课小老师适时出现:

同学们好!微微老师又和大家见面了。听了大家刚才的发言,微微老师忍不住要为大家竖起大拇指呢!联系第一自然段,我们会发现这样的句式奥秘:

小猴子扛着( ),走到( )。他看见( ),非常高兴,就( ),去( )。

这就是我们共同完成的“我的发现(二)”,你能按照这样的方式说说下一幅图吗?

(3)“仿一仿说”——谈体会

这次笔者鼓励同学们根据句式,自主完成第四幅图的看图说话。层层递进的学习,让同学们的说话有了“依托”。下面是一位同学的精彩内容:

小猴子抱着西瓜,来到了一片花草地。他看見一只又白又胖的小兔子,非常高兴,就扔了西瓜,去追小兔子。

优美完整的句式引起了很多同学的共鸣,大家纷纷点头。这时,笔者又出示第四幅图的原文,让大家对比之后,谈谈感受。

由于教材的权威性,机灵的同学们自然认为教材里写得好,可又说不出或说不清具体的原因,这时的“微微”老师就显得尤为重要了。在千呼万唤中,“微微”老师又来给同学们解疑答惑了。

大家好!我们又见面啦!老师看到大家说出那么精彩的故事段落,真开心!对比原文,现在的你是否又多了一层困惑呢?别担心,微微老师来帮你。我们发现,这次的段落没有写出小猴子走到了什么地方;形容小兔子的词语也从“又( ?)又( ?)”变成了“蹦蹦跳跳”和“真可爱”;另外,还多了一个“( ?)着( ?)着”这样的词语。其实,这样的变化正体现了语言的有趣生动。如果一样的句式,读起来是不是缺少了点趣味呢?让我们回顾一下《四季》的第三、四小节和《荷叶圆圆》的最后一个自然段,聪明的你一定看出其中的奥秘了吧?我们在平时的讲故事中,句式也可以稍微有些变化,这样的故事听起来更有意思呢,你明白了吗?

2.“演”——入故事情境

不同的课文有着不同的语言特色,让学生积累优美丰富的语句,能给故事增添许多的趣味。如何积累呢?想象自己就是那只做事三心二意的小猴子,融入情境地学习不失为一个好方法。于是,笔者在班中开展了“记忆小达人”和“未来星表演”两大比赛,充分挖掘学生的潜能,让书中的故事“活”起来。

(1)“记忆小达人”——水到渠成丰素养

笔者利用思维导图、绘本的方式,让学生在记忆、感知与联想中体会语言的魅力,提高语言运用的能力。

①“思维导图定逻辑”

笔者把四幅图用思维导图的形式呈现,让学生依着图示完整地叙述故事。

在第一张思维导图的学习基础上,再串联四张思维导图讲述完整的故事就显得容易多了。一年级的很多故事背后都有一个育人的道理,所以在导图的最后又添加了“感受”一栏,这样也使故事讲述更丰富完整了。

②“巧借绘本”搭桥梁

去掉了“关键词”的辅助,让同学们回归“幼儿”时光,就像是和妈妈一起讲绘本故事一样,给图画增添有声文字,别提有多有趣了。虽是同一个故事内容,每个同学却有自己独特的讲故事风格。

③去掉“支架”讲故事

经历了前两个步骤之后,小猴子下山的故事已经深深地印在同学们的脑海中。此时,笔者提出让学生独立地讲述故事,要求通顺、流利、有感情。没有了曾经讲故事的胆怯,此时的同学们都胸有成竹、跃跃欲试,最后讲述故事的目标也都顺利达成了。

(2)“未来星表演”——大功告成蓄动力

①班级故事会——故事大王初养成

笔者在班中开展了一次“小小故事会”。这次的讲故事要求升级了,不仅要做到通顺、流利、有感情,还要适当地加上动作、语气和表情,看看谁讲的故事最吸引人。通过微课小老师的示范表演,再加上小组合作与推荐,最后通过全班投票,班中的故事大王顺利选出了。

②家庭故事会——我来表演你来评

笔者还将班中的故事表演延伸到了家庭,让学生把故事讲给家人听。有了家人的参与,学生讲故事的兴致更高了。家长又根据孩子自身的特点找到了最适合自己孩子的表演方式。最后大家把作品上传到班级主页,互相欣赏、互相学习。

③学校课本剧——收获快乐与自信

表演是很多孩子热爱的表达方式。在学校文艺展演中,我们班表演的是课本剧《小猴子下山》。在尊重原文的基础上,我们又增加了猴妈妈的角色。通过这次表演,同学们收获的不仅是知识、能力,还有快乐与自信。

3、“创”——成故事新篇

笔者让同学们重新创作,完成童话故事《小猴子第二次下山》。

(1)激发想象,续编童话

儿童的想象力是很丰富的,加上老师的适当引导,他们的小脑瓜里会蹦出层出不穷的答案。对于小猴子的第二次下山經历,同学们有很多天马行空的想法。同学们的想象奇妙多彩,而且一个接一个,不仅激发了自己讲故事的兴趣,也感染给了身边的同学,大家陷入了一场头脑风暴。随后,笔者又出示了思维导图,给同学们搭建故事桥梁,完成一次有趣的童话创作之旅。

(2)构筑量表,星级认定

童话的创作过程就像是一场想象力的飞翔,简单而快乐。但这不代表毫无约束、随意地表达。因此,故事讲完之后,教师需要及时地作出反馈。为了提高学生讲故事的兴趣,同时又进行适当地语言规范,笔者构筑了清晰、明了的量化表格。

(3)亲子合作,共创绘本

从一年级上册开始,我们每月开展一次绘本共读以及亲子绘本创作。创作的方法大同小异,但是从课文中取材,创作新的绘本故事对同学们来说是第一次。在这次亲子合作的过程中,孩子收获了快乐与能力,家长也体会到了孩子的成长与变化。

三、实践的成果与体会

在这次梯度推进的讲故事活动中,同学们知道了讲故事其实并不难。只要根据步骤,讲“好”第一图,再沿着“桥梁”继续走,就能把整个故事通顺、流利地讲完了。在充满乐趣与想象的空间中,通过游戏与表演的方式,学生自觉不自觉地也在参与故事的创作。

提高孩子的讲故事能力这个话题讨论了很久,也研究了很多年。但是从教材中选取经典课例进行系统地讲故事训练却并不多。统编版的教材收录了很多文质兼美的文章,是教师进行方法指导的好例子。这样的研究,笔者也将继续进行下去,期待同学们在寓教于乐的过程中得到成长。

参考文献

【1】王云芳.一年级语文看图说话教学创新【J】.教学探讨(教育科研),2019(08)

【2】苏萌.借助插图读懂故事 整合信息作出推断——《小猴子下山》第二课时教学设计【J】实践研究(专题研讨)2020(04)

- 合力育人,助力发展

- 完善职业教育和培训体系的“四梁八柱”

- 大力发展技工教育是新时代中国特色社会主义的必然选择

- 完善职业培训补贴制度,加快技能人才培养

- 技工教育体系代表着新时代产教融合转型发展的先进方向

- 山东交通技师学院:荣获“全国文明单位” 荣誉称号

- 重庆五一高级技工学校:成功举办校企合作签约仪式

- 荆门技师学院:获批荆门大工匠工作室

- 山东省临沂市技师学院:夏兆纪当选第十三届全国人大代表

- 中职计算机应用基础课程教学环节设计

- 在“讲故事”中提升美术欣赏课程的教学效果

- 浅谈当代护士应具备的职业素养

- 从技校学生特点思考技师学院体育教学改革

- 推进中职一体化教学的几点体会

- 以就业为导向的中职英语教学研究

- 如何做好离校未就业高职毕业生的职业指导

- 中职学校招生难的原因与对策

- 数控维修视频在数控机床故障诊断与维修教学中的应用

- 信息化技术在机电专业教学中的应用

- 思维导图在中职语文写作教学中的运用分析

- 智能手机在高职英语翻转课堂教学中的应用

- 工匠精神视域下职业院校语文教学人文素养培育策略

- 提升技工学校学生学习数学兴趣的方法

- 抓好三个环节,提高职校生作文水平

- 技校幼教英语教学初探

- bastardism

- bastardly

- bastards

- baste

- basted

- baster

- basters

- bastes'

- bastes

- basting

- bastion

- bastionary

- bastioned

- bastions

- bat

- bat-around

- batch

- batch costing

- batchcosting

- batched

- batcher

- batchers

- batches'

- batches

- batching

- 奇肱

- 奇胜

- 奇胲

- 奇能

- 奇臭

- 奇臭无比

- 奇致

- 奇艳

- 奇花

- 奇花名卉

- 奇花异卉

- 奇花异卉奇卉异花

- 奇花异木

- 奇花异草

- 奇草仙藤

- 奇葩

- 奇葩异卉

- 奇表

- 奇衺

- 奇袭

- 奇装异服

- 奇观

- 奇觚室吉金文述

- 奇言怪语

- 奇誉