施海霞

[摘要]深度学习是一种接近智慧内核和知识本质的学习方式。文章以“深度学习”理论为指导,探究基于深度学习的初中物理实验教学策略。初中物理实验教学应以生为本,充分利用“深度学习”理论,还原生活原型,鼓励学生在课堂上多试验、多探究、多思考,并将“前知识”和“潜知识”有机结合起来,促使学生亲身体验感知,只有这样,才能不断提高学生解决实际问题的能力,才能不断提高初中生的物理核心素养。

[关键词]深度学习;物理实验;策略

[中图分类号]G633.7 [文献标识码]A [文章编号]1674-6058(2020)12-0050-02

受中考指挥棒的影响,初中物理实验课堂往往存在以讲代做、以看代做的现象,显然这种方式不利于学生深度学习,并且,随着时间的推移,原本内容丰富、趣味性强的实验课堂会变得死气沉沉,学生独立分析问题、解决问题的能力将大幅度降低,特别是解答一些开放题时,则会显得束手无策。在一定程度上可以认为,深度学习是一种接近智慧内核和知识本质的学习方式,能有效解决上述困惑,让学生在日常学习中主动理解和批判接受新知识、新思想,将已学知识迁移到新的知识情景之中。

一、创设真实情景,推动学生深度学习

教师应摒弃传统讲实验、看实验等灌输知识的教学方式,主动地创设情景,让学生记起遗忘了的信息,在创设的情景中自主地参与互动,经历质疑、探究、归纳、概括等过程。特别是学生在进入情景之后,像“为什么会这样”“如果是这样,会产生什么效果”等各种原生态的问题接踵而至。这类问题的产生,将会促使学生变被动学习为主动探究心中的疑问,消除疑点,促使学习向纵深发展。

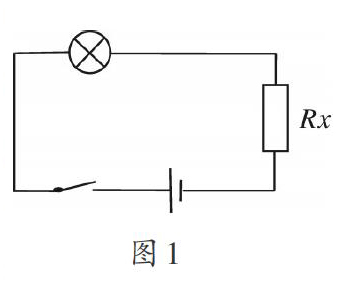

例如,在学习欧姆定律时,为了促进学生深度学习和应用所学知识,笔者创设了如下问题情境:已知现有2节电压为3V的干电池,如何使标有“2.5V,0.3A”的小灯泡正常发光?学生通过阅读题于意思,发现该问题主要是如何解决现有干电池电压超过小灯泡正常发光电压的问题,于是,一部分学生根据所学知识建议串联一个电阻进行分压,如图1所示,并通过计算得出该串联的电阻为1.67Ω。为了培养学生发现问题、解决问题的能力,笔者并没有呈现1.67Ω的电阻,而是呈现了刻度尺、老虎钳以及阻值为6.8Ω/m的铜丝,要求学生自己动手制作一个阻值为1.67Ω的电阻,学生通过计算可知该串联铜丝的长度为24.56cm。最后,按照如图1所示的连接方式连接,但学生在实际试验时,发现小灯泡发光时的电压数值明显小于2.5V。此时他们会产生疑问,为什么实验结果与理想中的实验数据有差异?这样初步形成信息脉络,激发学生深度思考。

二、构建认知联系,引发学生深度反思

学生已有的知识经验将会对学习产生深远的影響,有些前概念随着条件的变化不一定是正确的,并且这些前概念还具有持久性、普遍性、个人性以及顽固性等特征。因此,教师应根据学生最近发展区,构建新旧知识经验之间的联系,一方面帮助学生梳理自身已有的知识,另一方面不断改造和重建的认知结构,从而引发学生深度反思。

例如,在学习电功率的知识时,学生已经在学习串并联电路中得出了“灯泡的亮度是由电流决定的”结论,为了引发学生思考,及时纠正前概念,笔者首先将“220V 100W”和“220V 40W”的灯泡串联,要求学生根据所学知识回答哪盏灯较亮。学生根据已有知识“灯泡的亮度是由电流决定的,线路中的电流大小是一样的”,从而得出“220V 100W”和“220V 40W”的灯泡一样亮,但闭合开关后,却发现“220V40W”的灯泡更亮些。然后,笔者又提出如果将上述“220V 100W”的灯泡替换为“220V 200W”的灯泡,许多学生按照上述逻辑,会认为此时还是“220V 40W”的灯泡较亮。但闭合开关后,却发现“220V 200W”的灯泡根本不亮。最后,如果将“220V 100W”和“220V 40W”灯泡并联,按照上述串联逻辑,学生认为此时应该是“220V40W”灯泡较亮,但闭合开关后,却发现“220V 100W”的灯泡较亮。显然,通过上述三次认知冲突对已有“灯泡的亮度是由电流决定的”结论提出质疑,彻底打破了原有的认知结构,从而引发学生深入分析“决定灯泡亮暗的主要因素”,适时引导启发,一步步拨开重重迷雾,帮助学生形成正确的物理思维方式。

三、应用现代信息技术,引领学生深度探究

初中物理实验中的许多概念和规律抽象性较强,学生往往难以在较短时间内得出正确结论,而在具体实践教学中,由于课时的限制,教师通常以灌输知识的方式让学生理解,这样会让学生不能深刻理解知识的本质。因此,为了有效突破实验中相关概念和规律的难点,教师应充分利用现代辅助教学工具,有效凸显实验本质,积极开展深度学习。

例如,在探究“作用力与反作用力之间的关系”实验时,如果采用传统直接拉弹簧秤或者口述的方式表示作用力与反作用力之间的关系,许多学生不能正确理解这两者的本质,或者由于弹簧很难控制匀速,致使示数不相等。如果在具体实验操作中引人数字传感器,如图2所示,则能很好地让学生透过现象看到事物的本质规律,有效凸显了物理实验的本质。

四、逐步强化实验成效,促使学生深度思考

发展学生的核心素养是深度探究的核心,在具体教学实践中,教师应多引导学生开展探究活动,特别是关注探究实验中的每一个意外和差异,并以此为契机,筛选有价值的问题,运用已有的知识和经验建立假说,深度思考产生问题的缘由,通过实验解释的方式加以证明,有效培养学生解决实际问题的能力,同时,培养学生的创新意识和实践能力。

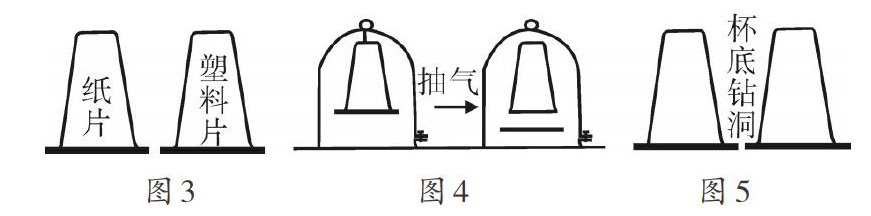

例如,在组织学生学习关于“大气压”的知识时,笔者呈现了装满水的烧杯,在上面放置纸片,然后将其反置,要求学生猜测纸片是否会掉落下来,根据日常知识,许多学生回答纸片会掉落。但在具体实验操作中纸片竞没有掉落,此时学生产生疑问,纸片为什么不会掉?一部分学生认为纸片是被水吸住了,另一部分学生认为是大气压将纸片压住了,还有一部分学生认为是上述两种情况共同作用的结果,那么如何证明自己的猜想?笔者要求学生自行设计实验,认为“是水吸住”的学生,则将其换置成为水吸不住水的材料(如塑料)进行探究,如图3所示;认为“是大气压压住”的学生,则将其放置在真空环境下探究纸片是否会掉落,如图4所示;认为“是上述两者共同作用”的学生,则在杯底钻个小洞,探究纸片是否会掉落,如图5所示。教师组织学生思考,为什么有的实验不能够成功,如果杯中有空气,纸片是否还会掉落。

五、总结评价交流,推动学生深度学习

在设计和探究实验的过程中,评价和交流不仅能够体现语言的准确性和严密性,而且也有利于学生反思所学知识,因此,教师应注重评价交流,鼓励学生在实验探究中多思考、多讨论,在反思中建构新的认知结构,促进思维的清晰化、可视化,提高解决实际问题的能力;发展物理核心素养。

例如,在进行“浮力大小与排开水的重力之间的关系”实验时,笔者根据教学内容,设计了如下两种方案,如图6、图7所示。为了促使学生深度学习,笔者鼓励学生以小组为单位评价这两种方案。其中,图6所示的方案,学生认为由于在测量排出水的体积时,小烧杯内壁沾有少量的水从而致使实际测量值偏小。而评价如图7所示的方案时,学生认为直接用量筒测量排出水的体积显然不够规范。因此,笔者因势利导,要求学生反思上述两个方案的缺点和优点,并按照“趋利避害”的原则,引入实验天平这个工具,设计出如图8所示的方案,用实验天平直接称量烧杯和水的总质量,从而帮助学生获得实验操作的规范性和实验数据的精确性,深化自己的学习,准确把握事物的本质特征。

总之,初中物理实验教学应以生为本,充分利用“深度学习”理论,还原生活原型,关注学生的体验,鼓励学生在课堂上多试验、多探究、多思考,并将“前知识”和“潜知识”有机结合起来,促使学生亲身体验感知,充分挖掘创造潜能和反思深度。只有这样,才能不断提高学生解决实际问题的能力,才能不断提高初中生的物理核心素养。

- 语文教育中拼音字词教学的探索

- 培养高中学生语文自主审美能力之我见

- 论小学语文教学中的创新教育

- 构建新课程改革背景下的开放语文课堂

- 浅谈略读课文教学的策略

- 浅谈提高苗族聚居地区小学语文教学质量

- 小学语文基础知识教学的重要性分析

- 浅析课堂提问在小学语文教学中的有效性实施

- 浅谈初中语文课堂上的作文教学

- 语文教学中引导学生质疑的几点探究

- 语文教学中的学生主体性培养

- 浅谈小学语文如何提问

- 情感是语文课堂的灵魂

- 多媒体模式在小学作文的教学实践

- 在语文教学中提高学生人文素养的目标和策略

- 快乐教学法在小学语文教学中的应用

- 浅论构筑“师生共读”和谐氛围的有效思路

- 聚焦小学语文核心素养的课堂实践

- 语文教学中如何激发学生的情感

- 多媒体技术让作文课神采飞扬

- 博客在初中语文教学中的应用研究

- 浅析美术教学中提高美育能力的策略

- 如何在小学语文教学中激活学生思维

- 浅析小学语文课堂中民主教学氛围的营造

- 大数据时代背景下

- market test

- market testing

- market town

- market trader

- marketvalue

- market value

- market weight

- marketweight

- market²

- market¹

- market-ˌfacing

- market-ˌmaker

- marking

- markings

- markless

- mark-out

- marks

- mark sb out as/for sth

- mark sb/sth down as/for sth

- marksman

- marksmanships

- marksmen

- mark sth down

- mark sth higher/lower

- mark sth off

- 硬战

- 硬戳戳

- 硬手

- 硬扒

- 硬打挣

- 硬打硬

- 硬扛

- 硬把一般性问题与政治立场、原则等重大问题挂钩,小题大做

- 硬抓

- 硬投入

- 硬抗

- 硬抢

- 硬披

- 硬拉

- 硬拍

- 硬拐拐

- 硬拘

- 硬拷贝

- 硬拿着脑袋瓜子玩

- 硬拿麻秆当扁担——那还不折

- 硬挂钩

- 硬指标

- 硬挑剔出的岔子、错误

- 硬挣

- 硬挣挣