【摘要】本研究报告基于本校特色课程《典范英语7》人物篇教学,结合窄式阅读和思维培育相关理论,探讨学生以合作学习小组为单位自主进行窄式阅读、课堂展示(Presentation)、并对同伴的课堂展示进行评价的教学模式下初二年学生思维能力的发展变化。

【关键词】思维品质;窄式阅读;课堂展示(Presentation);评价;初中生

【作者简介】汪德馨,厦门外国语学校。

一、引言

随着进一步深化基础教育课程改革的推进,《高中英语课程标准》(2017)中明确提出了课程目标从综合语言运用能力向英语学科核心素养的转变。核心素养包括四个要素:语言能力、学习能力、思维品质和文化品格。其中,思维品质是指人的思维个性特征,反映在其思维的逻辑性、批判性、创新性等方面所表现的水平和特点。根据皮亚杰认知发展理论,初中生正好处于思维发展的“形式运算阶段”(12-15岁),初二学生正好处于本发展阶段的中期,抽象思维和逻辑思维水平较初一年均有较大的发展,概括水平提高,思维独立性和批判性开始发展,但仍具有较大的片面性和表面性(林崇德,1999)。落实到语言学习层面,这些特点体现为学生对文本的分析、概括和信息提取能力以及自身的语言知识水平较初一年都有了一定的提升但仍有很大的进步空间,在做分析或评价时,学生易出现思维狭隘和趋同性的特点,思维的广度和深度仍有较大的制约。因此如何通过行之有效地教学模式提升学生的思维显得尤为重要。

在过去传统的英语教学中,很多教师往往忽略了对思维品质的关注和培养,因此笔者希望通过窄式阅读与“课堂展示与评价”相结合的教学模式,引导学生有意识地关注并提升自身的思维品质。在实践研究中,笔者发现大部分结合了窄式阅读理论和评价机制的教学模式都将重点关注与其对学生语言能力的提升方面,对课堂展示这一教学模式的研究也更多集中于高中或高校课堂,而如何运用行之有效的教学模式让初中生认识、评价和有意识地发展自身思维品质的研究却十分有限。笔者在本研究与实践报告中结合实证数据分析,深入探讨结合窄式阅读的“课堂展示与评价”教学模式对培育和提升初二学生思维品质的可行性和有效性。

二、教学设计方案理论依据

1.Krashen二语习得理论和窄式阅读。Krashen在上世纪80年代提出了其著名的第二语言习得理论,该理论体系包含五个部分:习得与学习假说(The Acquisition—Learning Hypothesis)、监控假说(The Monitor Hypothesis)、输入假说(The Input Hypothesis)、情感过滤假说(The Affective Filter Hypothesis)和自然顺序假说(The Natural Hypothesis)。其中,“输入假说”是该理论的核心部分。Krashen(1982)认为可理解的语言输入(comprehensive input)是语言习得的重要条件,并且语言输入的内容和形式应符合i+1原则,其中i代表学习者现有的水平,1代表略高于学习者现有水平的语言材料。根据这一原则,只要学习者能理解略高于自身现有水平的语言输入,并且当这样的语言输入达到一定的量后,语言习得便会自然发生。Krashen还指出语言输入越有趣和自身知识储备的关联性越强,学习者就更容易习得该语言。

Krashen在1981年首次提出窄式阅读(Narrow Reading)概念,即大量阅读同一体裁或主题又或是同一作者的作品。窄式阅读强调了输入假说中通过大量输入可理解材料以习得语言的重要性,为实现i+1原则成为可能。Krashen(2004)认为,传统教学中学生们往往广泛地接触各种不同主题、体裁和风格,而这并非是有效或有益的。窄式输入(包含窄式阅读和听力输入)提供学习者熟悉的语篇和语料,在某种程度上能减轻背景知识和语言理解给中低水平二语习得者带来的压力,帮助积累相關词汇和相关知识,提升学习者的阅读兴趣与自信,从而使二语习得变得更加有效(方伟,2002)。

2. Swain的“输出假设”理论。Krashen的“输入假说”理论强调语言输入对二语习得的作用,而在此基础上进行的诸多研究也表明学习者通过大量的语言输入,在阅读和听力方面均能达到较高水平,但在口语和写作方面却未能达到目标语水平。Swain(1985)指出出现该情况的主要原因是学习者缺乏语言输出机会,并在Krashen“输入假设”理论基础上提出了自己的“输出假设”理论。她认为二语习得者只有在实际的语言交际过程中,通过口语表达和写作不断操练和强化目标语,才能意识到自己的语言知识能力到达了何种水平以及存的问题,进而巩固目标语言。Laufer(2003)也指出在其进行的窄式阅读研究中,最成功的学生并非只进行单纯的阅读,而是同时进行了词汇使用和语言输出练习,这也从侧面佐证了Swain的观点。学习和掌握一种及以上的外语有助于打破单一语言带来的思维局限,从多个角度更全面地看待和分析问题,有助于思维品质的提升。

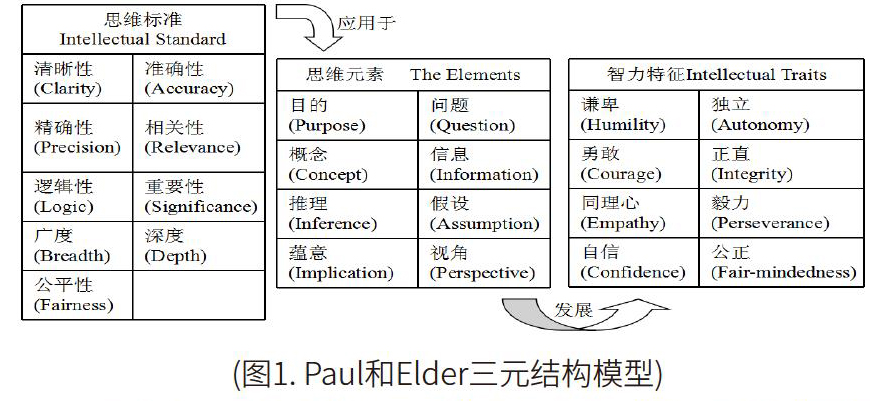

3. Paul和Elder的“三元结构模型”。Paul和Elder(2006)提出了“三元结构模型”,指出了思维的八个元素、衡量和检验思维的九个标准以及人的八个智力特征。

Paul和Elder(2006)指出,学生只有具备辨别自身思维元素以及分析评估自己运用思维元素情况的能力,才能够提升自身的思维水平。九条思维标准为评估思维元素运用水平提供了依据,其最终目标是引导学生更好地、全面地提升自身思维品质。持续地运用思维标准评价自身思维要素最终也将促进八种智力特征的发展。

在针对思维的理论中较有名的还有林崇德(2006)的“思维三棱结构模型”和文秋芳(2008)的“思辨能力层级模型”。笔者认为“三元结构模型”和其他思维模型相比,为衡量和评价任何一种思维过程提供了方法和标准,能更有针对性地帮助学生意识和提升自身思维能力水平。

三、“课堂展示与评价”教学模式实施方法

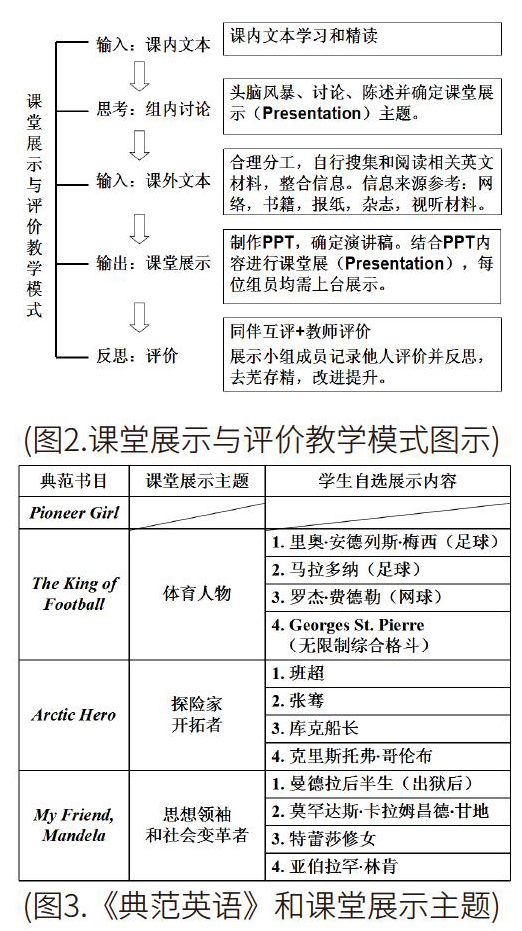

参加本次本实验研究对象为笔者所教授的初二年段学生,人数为20人。根据初二年段年龄学生的思维特点,笔者在《典范英语7》最后四本人物传记篇的教学中采用“课堂展示与评价”的教学模式。笔者所在初二年段《典范英语7》的教学安排为每周一课时,每2个课时完成一本典范英语的教学,遇到考试安排则课程顺延一周,因此大约平均每2-3周完成一本人物传记的学习。学生的“课堂展示”部分会作为课前展示穿插于平时非典范教学的常规课时中,结合师生评价时长共8分钟。此教学模式同样适用非《典范英语》文本的教学。

《典范英语7》系列最后4本书均为人物传记介绍,写作风格具有高度的相似性,语言难度不高,对于笔者所教的初二学生来说较易理解。在系列四本书的教学中,笔者调整了一下书本的顺序,书本内容从故事情节和人物分析相对简单向丰富复杂过度。课堂展示主题也选择与《典范英语7》人物篇相似性高的主题,从简单人物介绍逐渐过渡到较复杂的人物生平介绍和人物评价,总体遵循由易到难、由浅入深的原则。在教学中笔者引入Retell、辩论、人物性格分析(Claim & Evidence Approach)等侧重学生思维品质培养的微技能训练机制,为学生顺利进行课堂展示奠定基础。在第一本书Pioneer Girl的授课后,笔者没有马上让学生进行课堂展示,而是在日常教学中逐步向学生渗透Paul和Elder提出的思维元素和思维标准概念,教授评价用语,让学生在准备和观看他人课堂展示时能更知道要注意哪些要点,发现他人思维品质的闪光点和薄弱点,帮助他人改进的同时也和提升自身思维水平。

在学生们进行完每一本典范人物故事的学习后,学生们以4-6人合作小组为单位,自行决定课堂展示的相关主题人物,仔细搜索、阅读、整合该人物的语篇材料,学生自主选择的课堂展示内容如图3所示。例如,The King of Football讲的是球王贝利的故事,因此学生课堂展示的主题便为运动明星,学生们可以自主选择自己喜欢的运动明星进行介绍。学生通过学习《典范英语》文本已拥有对某一主题的知识储备,也就是Krashen“输入假设”中i+1原则的“i”的部分,而自主性地选择感兴趣的课外文本材料进行阅读则是“+1”的部分。自主选择人物和搜索并阅读各类资源,实际上是窄式阅读在课堂外的延伸,小组成员通过讨论与合作自主地选择感兴趣的主题人物也有利于激发学生自身的学习动机,减轻畏难情绪,从而促进语言的习得。

制作PPT和准备演讲文本的过程是将窄式输入信息进行再加工并输出过程,符合Swain所提出的“输出假设”理论,同时也需要 Paul和Elder提出的多种思维元素的参与,是提升学生思维品质的重要阶段。在本阶段,笔者将学生课堂展示时长限定在5分钟内,若要在限定时间内进行高质量地进行展示,学生便需要对搜集到的信息材料和阅读文本进行高效地理解、分析、筛选、整合、再加工,这个过程能够让学生在实际输出语言的过程中意识到自身语言运用和思维能力上所存在的问题,有针对性地进行提升。

在展示(Presentation)阶段,每位小组成员均要上台。对于展示者而言,展示(Presentation)给予了他们在现实生活中运用目标语言的机会,同过同伴和教师评价反馈可以很直接地意识和发现自身思维水平的优缺点。为了提升课堂展示的有效性,笔者要求展示者必须在展示前针对演講内容提出3个问题,而台下听众需要在观看展示后回答这3个问题,因此每一次观看Presentation的过程对于台下的听众而言都是一次窄式输入过程,台下观众理解、识记、分析展示内容,并在此基础上针对展示内容(Content)和展示效果(Performance)两方面予以评价。笔者在综合了不同的口语展示评价标准和Paul和Elder思维标准的基础下制作了针对初二学生思维水平的评价表(图4),强化体现逻辑性、精确性、准确性、相关性和重要性这五条思维标准。在简单的课堂口头评价(约3分钟)过后,每位学生需回家填写评价表上的评分,并书写一份评价上交。书写评价作为评价表的补充,能方便追踪评价者自身思维能力的变化。通过学习如何评价和真实地操练评价,学生们能够对思维的元素和思维标准有更清晰的认识,更能帮助自身意识到自己和他人在思维层面的优缺点,不断改进提升。

四、“课堂展示与评价”教学模式研究数据分析与结果

1.“课堂展示”对学生思维水平的提升。本次实验参与对象为笔者所教初二年班级共20位学生,分为4个小组,笔者回收统计了实验学生在3个课堂展示阶段中所得到评价表成绩数据,其中学生评价占比60%,教师评价占比40%,经过统计得出平均值(图5)。第一阶段展示主题为“体育人物”,第二阶段主题为“探险家和开拓者”,第三阶段展示主题为“思想领袖和社会变革者”。通过数据可看出,各组学生每一次的课堂展示平均分较上一次均有了较为显著的提升。

第一次课堂展示主题为“体育人物”,学生存在较大的问题体现在对信息的处理上,许多学生仅仅是从搜集到的信息文本中提取了自己需要的文本,将这些文本进行简单地复制拼贴然后念出来,而不是用自己的语言对其进行再次阐述,导致了演讲稿冗长且晦涩难懂。生们对于文本内容的取舍也存在问题,不能提取出于主题内容高度相关且更具重要性的内容进行展示,因此导致了严重的超时,第一次展示中各组平均展示时常为11分钟。此外,学生展示的要点与要点间缺乏系统性,PPT和话题过度缺乏逻辑连接,这也体现了学生在逻辑思维方面的缺陷。学生思维上的不足之处还体现在选择展示的内容中,例如学生过度关注时间、人物、事件等,缺乏了对人物的评价和分析,这也导致了学生所出的问题过于细节,忽略重点,他人答不上来,这从侧面反映了学生思维深度不够。此外,由于学生们第一次上台,因此存在肢体语言语言过多、与观众无眼神接触或者音量太小等问题。

在第二次课堂展示主题为“探险家和开拓者”,各组均取得了一定的进步,尤其是第3小组,每一项评价的平均分都达到了3分以上。学生此次展示进步最大的部分体现在展示内容的精确性和可理解性上,学生开始对所获得的信息用自己的语言进行阐述输出,不但让展示内容变得更加相关、精准、简介且更易理解,因此本次展示用时较第一次缩短了一些,但平均用时仍需大概8分钟左右。除了组4之外,其余组别在选取相关和重要信息的能力也普遍有所提高。组4学生得分较低的主要原因是该组学生在介绍哥伦布时,重点阐述了哥伦布航海前的生活事迹,而针对大家感兴趣的航海探索部分却只以草草几句话带过。因此虽然他们的语言表达和时间控制方面的分数均高于其他组,但在判断信息相关性和重要性方面存在较大的不足,需要他们在下次展示中多加关注。在系统性地整合PPT以及用逻辑词和连接语系统串联和过度要点方面,各组同学都有了较大的进步,说明各组学生都开始关注思维的逻辑性和精确性方面。在本次展示中,有3小组利用地图展示了探险家们的探索路线,展示库克船长的小组成员结合自己在墨尔本参观库克船长小屋的亲身经历,介绍班超和张骞的小组将丝绸之路与“一带一路”相结合进行讨论,这均体现了学生思维广度的提升,且学生的台风有了较大的进步。展示小组所提出的3个问题出了细节信息问题外,也出现了例如“丝绸之路与一带一路的异同”这类与地理、政治等学科相联系的问题,需要学生运用更多的思维元素和较高的思维层次才能回答。

第三次课堂展示中,每个小组在各个思维层次方面均有了很大的进步。由于本次展示主题为“思想领袖和社会变革者”,可挖掘的内容点很多,准备和展示过程中学生们积极调动了诸多思维元素。例如组1展示的是曼德拉出狱后的人生,他们运用了时间线将此段人生分为总统阶段和卸任后,列举了曼德拉的成就,分析了曼德拉的人物品格,要点与要点之间均有清晰逻辑联系,体现了很强的系统性。同时该组成员还展示后世对曼德拉究竟是“圣人”还是“罪人”的态度分歧并提出自己的观点,从不同的思维视角看问题,体现了思维的批判性。但是由于需要阐述的内容较多且对专有名词缺乏适当的解释,导致部分内容不易理解和超时。组2同学在展示中分析了甘地的性格特征以及和曼德拉的共同之處,在处理问题方面展示了很高的准确性和精确性。组3学生将课堂展示模拟成一趟飞机旅程,用创意性的登机用语串联各个内容要点,逻辑清晰,并运用名人名言翻译的方式与听众互动,产生共情,思维的创新性。而组4学生很显然吸取了第二次课堂展示中信息缺乏相关性和重要性的问题,减少了人物成长的介绍占比,而重点分享了林肯对美国黑人人权方面的巨大促进作用,并对比了美国与南非种族问题的异同点,选择要点清晰准确并能对人物事件进行深入挖掘,体现了思维深度的提升。通过三次展示,学生们的英语语言运用水平也得到了较为显著的提升。值得一提的是后三组同学的展示时常均在5分钟左右。

2.“评价”对学生思维水平的提升。在三次课堂展示阶段中,笔者选取了每个阶段2次的课堂展示文字评价,每阶段回收的有效评价份数为25份,并将每一次的文字评价转成电子文本,利用WordItOut词云工具进行词频分析,笔者依据词频从高到低的顺序,罗列了与学生思维能力最相关20个词条及其出现的频率,如图6所示。图7和图8分别为第一阶段和第三阶段评价的词频云图,图片中词语占比越大则说明其出现的频率越高。

从图6中可看出,学生们在第一阶段进行评价时,更多地将关注重点放在展示组同学的外在表现上,例如PPT是否美观,演讲者的语音语调是否准确,与听众是否有眼神接触等,对思维层面的关注较少。而第二阶段的评价中,学生们开始更多地关注展示者的思维层面,例如展示内容要点的相关性和重要性、信息整合编排的合理性和系统性、信息内容展示的清晰性、以及语言的可理解性。在关注思维的同时,学生也开始关注展示技巧的运用,比如很多学生都提到了运用地图作为视觉辅助的有效性。在第三阶段的评价中,学生们更多地将评价重心放在思维的层面上。学生们除了持续关注信息内容是否高度精确、简洁、相关和有趣外,有不少同学还注意到展示组运用的“对比”和“人物性格分析”等展示技巧,同时指出其中所体现的思维的批判性。

结合上述分析以及第一阶和第三阶段的词频云图对比中,我们能明显看出学生评价从关注如PPT、语音、形体等外在显性表现逐渐转向关注展示内容要点本身。因此评价环节能更有针对性地提高学生对思维元素和思维标准的运用水平,让学生从清晰性、准确性、精确性、逻辑性、相关性、重要性的角度进行客观评价,提升了评价者自身思维的深度和广度,同时也使得批判性思维和创新性思维得以更好地发展。

五、结语

本阶段《典范英语》人物篇教学以窄式阅读为根基,结合“课堂展示和评价”,每一个步骤环环相扣,学生通过阶段性学习,逐步地对于各项思维元素和思维标准有了更清晰的认识,能够客观地评价并有针对性地提升自身各项思维能力。结合《典范英语》人物篇高度相似的文本体裁,本教学模式在对学生思维品质和能力提升方面效果显著。若将此教学模式融入到平时常规课本的教学中,例如每学期选取2-3个学生感兴趣、话题可挖掘性强单元与本教学模式相结合,是否能够取得同样显著的效果,这也是笔者在下一阶段的教学中希望能继续跟踪和研究的。

参考文献:

[1]林崇德.发展心理学[M].北京:人民教育出版社,1999.

[2]Krashen, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition[M]. Oxford, New York: Pergamon,1982.

[3]Krashen, S. Second Language Acquisition and Second Language Learning[M]. NewYork: Pergamon Press,1981.

[4]Krashen, S. The case for Narrow Reading. Language Magazine [OL]. http://www.sdkrashen.com/content/articles/narrow.pdf,2004, 3(5):17-19.

[5]方伟.从图式论看窄式阅读的作用,湖南农业大学学报 (社会科学版 ),2002,3,3.

[6]Swain, M. Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. In S. Gass & C. Madden(Eds.), Input in Second Language Acquisition[J]. Rowley, MA: Newbury House, New York,1985:235-253.

[7]Laufer, B. Vocabulary Acquisition in a Second Language: Do Learners Really Acquire Most Vocabulary by Reading? Some Empirical Evidence. The Canadian modern language review,2003,59 (4):567-587.

[8]Paul, Richard and Linda Elder. Critical Thinking: Learn the Tools the Best Thinkers Use[J]. New Jersey: Pearson/Prentice Hall,2006.

[9]林崇德.思维心理学研究的几点回顾[J].北京师范大学学报,2006 (5):35-42.

[10]文秋芳论外语专业研究生高层次思维能力的培养[J].学位与研究生教育,2008(10):29-34.

- 提供“另类”阅读体验

- 增强电视外宣节目的亲和力

- 互联网思维是媒体融合的关键

- 在自媒体上守住媒体人的“底线”

- 社会化媒体传播中的社会风险规制

- 大众传播影响力实现路径解析

- 国内报业融合发展的着眼点

- 资讯

- 我国网民规模达6.32亿

- 数读

- 马歇尔·麦克卢汉

- 《国学教你成功》章节选

- 入神出化

- 金融电子化的风险与安全

- 有种《宣言》不过时

- 创意是公益广告的灵魂与生命

- 走田坎更要走心坎

- 打好“农”字招牌

- “三农”媒介融合发展浅析

- 转型与逐梦

- 坚守“农”姓谋转型服务“三农”担责任

- “三农”宣传大有可为

- 怀着一颗真心 着力四个创新

- 媒体融合下的“三农”报纸转型路径

- 我国报业集团融资问题探析

- horrors

- h-o-r-s-e

- horse

- horseback

- horsebacks

- horse chestnut

- horse chestnuts

- horsed

- horse-drawn

- horse drawn

- horsedrawn

- horse-like

- horselike

- horseman

- horsemanships

- horsemen

- horseplay

- horseplayful

- horseplays

- horsepower

- horsepowers

- horse racing

- horseracing

- horse-racing

- horse-riding

- 啸侣命俦

- 啸俦

- 啸俦命友

- 啸傲

- 啸傲林泉

- 啸傲湖山

- 啸傲风月

- 啸叫

- 啸召

- 啸叹

- 啸合

- 啸吒风云

- 啸吟

- 啸吼

- 啸呼

- 啸咏

- 啸咤

- 啸堂集古录

- 啸天

- 啸指

- 啸月吟风

- 啸歌

- 啸父

- 啸聚

- 啸聚山林