郑欣

[摘要]近几年来南京市中考化学紧扣教科书和新课标编排的知识点,设计一些更为深入的综合题型 作为一线的化学教师,非常有必要对中考化学试卷做细致、全面、深入的分析,并在日常的教学中积累丰富的经验,主动改变教育观念以应对新的课改趋势。

[关键词]化学中考试题;分析;思考;实践

[中图分类号] GJ633.8

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-6058(2020)14-0067-02

一、缘由

南京市的中考题一直都是原创题,每年的题目都会有一些新的变化。笔者在以2015年南京市化学中考题第20题为例组织学生集体解答时,引起了不小的争议,学生的反应有点差强人意。

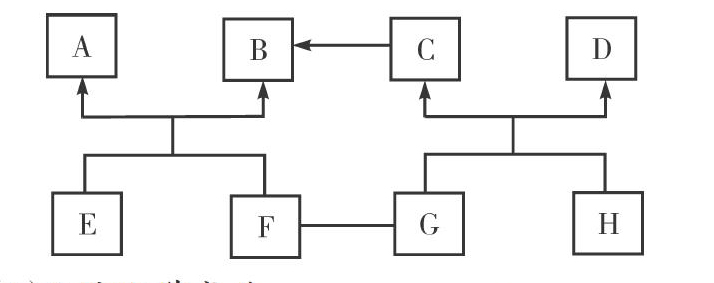

[试题](2015·南京·20)图中的A~H是初中化学常见的化合物,且分别是由H、O、S、Na、Ca、Cu中的两种或三种元素组成的。其中B、E是氧化物,E中两种元素质量之比为2:3;C、F、H为相同类别的化合物,F易溶于水并放出大量的热;G的溶液呈藍色。图中“——”表示两端的物质间能发生化学反应;“→”表示物质间存在转化关系;部分反应物、生成物或反应条件已略去。

(1)C的化学式为___________;

(2)写出E和F反应的化学方程式_______;

(3)G和H反应的基本反应类型为_______;

(4)写出C→B发生分解反应的化学方程式_______

本题的第(4)小问,学生基本上都不会做,一致认为超纲。而笔者则因为备课时没有对这道题目进行细致全面的研究,在面对学生质疑的时候,没有能够立刻给出回应,对于这样一个有代表性的课堂随机生成没能抓住,错过了一个非常好的教学指导时机。

二、分析

客观地说,这道题目是符合课程标准的,化学课程标准明确要求认识常见酸、碱的主要性质和用途,而南京市中考化学指导书中也明确要求探究碱式碳酸铜加热分解的产物,并且这也是九年级化学上册第一单元课题3中的一个演示实验。具体实验内容如下:

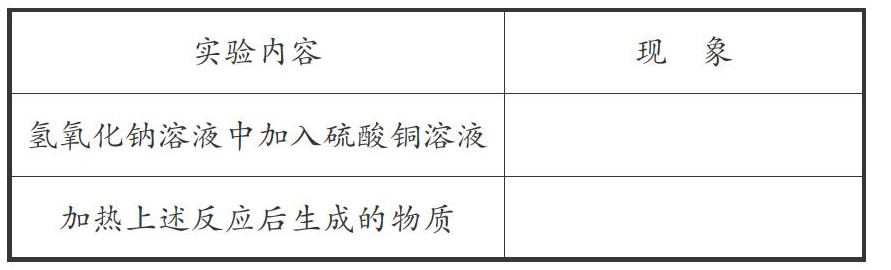

用10 mL量筒量取2 mL氢氧化钠溶液,倒入试管中,然后用滴管向该试管中滴加硫酸铜溶液,观察有什么现象发生。用试管夹夹住该试管(夹在距试管口三分之一处),按图1-30(略)中所示的正确加热方法加热,观察现象。

由此看来,这道题目绝对是没有超纲的,但是为什么会让学生产生“这道题目有点深”“这道题目有点偏”的感觉呢?这让笔者不得不重新审视自己的教学过程和教学方法。

三、改变

化学是一门注重引导学生观察实验现象、动手实验操作、分析实验过程、探析实验结果的学科。教师在日常的教学中,多设置一些以实验为主的科学探究活动,对于激发和提升学生化学学习兴趣大有裨益。学生在一系列的活动及讨论、思考、再实践的过程中提高了科学探究能力。根据这个思路,笔者进行了如下改变。

1.回归课本,整体规划

关于探究碱式碳酸铜加热分解产物的实验,可以安排给学生做两次,第一次是在第一单元课题3,第二次是在第十单元课题1。

第一次做实验的时候,学生不知道反应的原理,只知道这是两个化学变化,但能把看到的现象准确地描述出来,会进行物质加热的基本实验操作。教师引导学生去仔细观察,学生发现氢氧化钠溶液中加入硫酸铜溶液后会产生蓝色固体,加热蓝色固体看到的现象是蓝色固体消失,产生黑色固体。

第二次做实验的时候,学生知道这是可溶性盐和碱反应生成难溶性碱的过程。如果这个时候补充“难溶性碱加热容易分解生成对应的金属氧化物和水”这个知识点,学生在视觉的刺激下就会记忆深刻。

从第一单元学习物质加热的正确操作,到第二单元提到的硫酸铜溶液等对过氧化氢的分解有催化作用,再到第十单元的理论学习,教师应该对这一类有内在联系的教学内容进行整合设计,制订出更加具有逻辑性和更为明确的目标,也就是说必须要根据学生科学素养发展的规律和不同阶段的特征,精心设计出与之相对应的教学目标。

相应的,在进人中考第一轮复习时,回归课本,带领学生回看第一单元的实验,并让学生写出相关反应的化学方程式:2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4,Cu(OH)2△=CuO+H20,再把第十单元的有关碱的化学性质、基本反应类型(复分解反应和分解反应)、化学方程式的正确书写都复习到,这样相关知识点前后呼应、融会贯通,学生中考中再遇到类似第题型也就不会找不到突破口,感到知识点陌生了。

2.重新设计,效果初显

在2014年笔者开设了一节南京市市级公开课——《我们身边的水》,上课形式是小组合作模式。课前,笔者让学生查阅资料,一上课就让学生讲述水的作用,认识保护水资源的重要性;然后发给每个小组一瓶水样,让学生小组讨论如何净化水样,并设计实验方案,讨论实验方案的可行性;接着各小组根据实验方案进行实验,观察实验现象,得出结论;最后讨论交流,小组轮流汇报。有的小组用自己制作的简易净水器净化水样,效果不如想象的好,笔者让他们课后再对本组制作的简易净水器进行改进。整堂课,笔者的指导程度是比较弱的,主要由学生进行实验探究,明线是实现水的净化,暗线是培养学生的实验能力,促进学生在实验中学习和运用科学探究方法。整堂课,学生自己动手完成实验,课堂气氛十分活跃。

按照这个教学设计的思路,笔者对第十单元《碱的化学性质》的教学进行了重新设计:安排学生走进化学实验室,引导学生自主完成酸碱指示剂和氢氧化钠溶液反应的实验、二氧化碳和氢氧化钠溶液反应的实验、硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应的实验以及加热反应后生成的固体实验。学生通过实验对于可溶性碱和难溶性碱的化学性质有了更加直观的感受,对于知识的认知远比看演示实验来得深刻得多。有了这节课打基础,学生在后续的学习中不管是对于知识的记忆,还是对于问题的分析,都有了显著的改善。

四、反思与总结

1.教育观念改变要真发生

2015年南京市中考化学第19题、第21题也有异曲同工之妙,此类型试题的密集出现,对于一线化学教师教学理念的拓宽、教学设计的创新、教学过程的把控等都提出了更高的要求。部分一线教师认为实验会浪费时间,且对于中考成绩没有什么帮助,长此以往,学生的科学探究能力肯定是培养不出来的。而这类试题对于这些抱有侥幸心理的教师无疑是当头棒喝。如果仍不肯在实验这个环节上多思考、多实践,真的会被我们孜孜以求的应试教育所淘汰。

对应试教育的狂热追求以及对素质教育的漠视,是一线教师在长期教学实践中产生的一种心理和行为上的习惯。长而久之,教师学会了如何游走于两种教育之间,左右摇摆却找不到平衡点,当出现这种需要观察和实验同时具有素质教育色彩的题型时,学生自然是不会做的。

2.研究新题型,解决新问题

突出新题地位,其实是对常规题型的有益补充。很多备课组在中考专题复习时也设计了新题型专题,但往往只是借鉴或者收集近一两年各地中考考题中出现的新题,收效甚微。其实,我们一线教师可以大胆地结合新课标的知识编一些新题,然后由备课组集体商量定笃,甚至可以动员爱动脑筋的学生也来编排题目,充分发挥学生的智慧,教师最终再对将这些题目进行整合。这样的措施,既培养了学生学习化学的兴趣和能力,又紧跟中考测试的步伐,使得“应试教育”和“素质教育”相得益彰,可谓一舉多得!

在初中化学的日常教学中,只要我们善于总结、发现、创新,通过中考新题型来敏锐地发现应试教育与学科素养培养之间的结合点,便可在有限的课堂教学时间内追求到最大的教学效益。让我们从化学的学科特点、从人的全面发展的高度出发,让学生手脑并用,去真正地理解化学、掌握化学、运用化学。

[参考文献]

[1]黎雪晴.基于核心素养培养的化学实验拓展性教学的思考[J].江西化工,2018(4):143-144.

[2]丁水金.初中化学课趣味化学实验的引入实践之研究[J].中国校外教育,2018(18):59.

[3]杨爱君,浅谈实验探究式教学在初中化学教学中的应用[J].课程教育研究,2018(4):155-156.

[4]杨小强.生本教育理念下中学化学课堂有效教学的研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

[5]徐秀萍,浅谈开展初中化学实验教学的策略[J].中国校外 教育,2019(30):119.

[6]黄菊.初中化学实验教学中如何培养学生的核心素养[J].科学咨询(教育科研),2018(11):93.

(责任编辑 张简)

- 农民专业合作社规范化发展的逻辑机理及实现途径

- 优化预算管理评价体系 加强财务风险防范

- 建筑工程造价预结算审核工作要点分析

- 关于财政资金绩效管理问题研究

- 新形势下事业单位财务管理创新研究

- 企业集团财务共享服务问题探究

- 新形势下国企财务管理风险防范措施探析

- 初探“互联网+”背景下的电商企业会计核算问题及分析

- 新三板挂牌企业定增当期现金分红对财务可持续增长的影响研究

- 财务管理视角下的房地产企业纳税筹划研究

- 关于商业银行风险管理存在的问题及对策分析

- 基于风险防控的会计基础工作管理

- 浅谈农村水厂管理和运行中存在的问题及策略

- 浅谈广电网络公司面临的困境及对策

- 化解安全“强力监管”之困局之我见

- 论现代企业精细化财务管理

- 医院固定资产管理问题探讨与对策研究

- 基于工作抢单积分机制下的内部人力资源共享构建

- 浅谈科技统计在事业单位管理创新中的作用

- 我国对外贸易中知识产权保护面临的形势与战略选择

- 徽州传统古村落如何打造特色小镇

- 加强市政给排水工程施工管理实现综合效益提升

- 浅谈冶金地质勘查安全生产管理现状及应对措施

- 浅谈小微企业的人力资源管理

- 岗位柔性化在卡车总装生产线的应用、分析与展望

- hoses

- hose's

- hose sth ↔ down

- hose²

- hose¹

- hosieries

- hosiery

- hosing

- hospice

- hospices

- hospitable

- hospitableness

- hospitablenesses

- hospitably

- hospital

- hospitalities

- hospitality

- hospitalized

- hospitals

- host

- hostage

- hostaged

- hostages

- hostageships

- hostaging

- 公所

- 公才公望

- 公托

- 公投

- 公报

- 公报式新闻

- 公报式讣告

- 公报私仇

- 公拟

- 公拭

- 公捕

- 公推

- 公摊

- 公敌

- 公教人员

- 公文

- 公文、书信、契约等

- 公文、信件、文章等的原稿

- 公文、信件等

- 公文书

- 公文事务语体

- 公文体式

- 公文包

- 公文旅游

- 公文旅行