刘传翠

[摘要]动手实践是学生学习数学的重要方式之一。在数学课堂中,教师应根据具体的教学内容和学生的实际情况,巧借动手实践引导学生发现、探究,提升学生的数学学习效率。

[关键词]动手实践;数学课堂;应用

[中图分类号]G623.5

[文献标识码]A

[文章编号]1007-9068(2020)03-0037-01

《数学课程标准》(2011版)指出:“有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆,动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。”因此,在数学教学中,教师应根据具体的教学内容与学生的实际情况,尽可能地给学生提供动手实践的机会,使学生在动手实践中亲历“再发现”“再创造”的过程,从而积累基本的数学活动经验,提升数学学习效率。

一、巧借动手实践,发现数学规律

小学阶段,学生的思维以直观形象思维为主,逐步向抽象逻辑思维过渡。因此,数学课堂中,教师应根据学生的心理特点和认知规律,给学生提供动手实践的机会,引导学生探究、发现数学规律,提升数学教学效果。

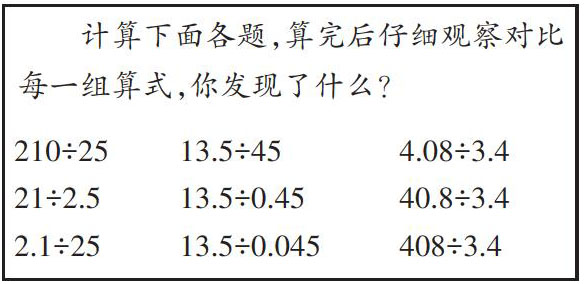

例如,教学《小数除法》时,以往都是教师出示小数除法的规律,让学生在死记硬背的基础上进行相关的练习。这样教学,学生由于没有经历知识的发现和形成过程,虽然学得快,但忘得也快,即所谓的“水过地皮湿”。为了使学生发现小数除法的规律,真正理解小数除法的意义和内涵,教师精心设计习题(如下),引导学生通过动手实践发现除法算式中的规律。通过动手实践,学生很快发现了除法算式中的规律:被除数不变,除数缩小多少倍,商反而会扩大与之相应的倍数;除数不变,被除数扩大或缩小多少倍,商也会随之扩大或缩小多少倍……这样学生亲身经历了知识发现、形成和发展的过程,对所学知识记忆牢固,获得显著的教学效果。

由此可见,在数学教学中,教师应根据学生的认知规律设计动手实践活动,让学生在动手实践中真正经历数学知识产生、形成和发展的过程。这样学生对所学知识记忆深刻,不容易遗忘,提高了数学教学效率。

二、巧借动手实践,理解数学概念

在数学概念教学中,如果教师只是单纯地让学生背概念、写概念,那么学生学到的不过都是一些死知识。因此,教师在教学中要为学生提供动手实践的机会,降低学生的学习难度,提升概念教学的质量。

例如,教学《克与千克》时,为了帮助学生正确认识数学概念,教师精心准备了学具盒(里面装有硬币、玻璃和黄豆若干),然后让学生运用天平进行动手实践。通过猜一猜、称一称、掂一掂、估一估等活动,既丰富了学生的感性认识,义帮助学生构建了数学概念,如“在称比较轻的物品时可以用克作单位”“在称比较重的物品时可以用千克作单位”。又如,教学《公顷和平方千米》时,由于公顷、平方千米这两个面积单位离学生的生活较远,所以学生难以理解和接受。教师教学时可把学生带到操场上,通过量一量、算一算的动手实践,让学生直观地感知公顷的大小。在学生对公顷有了直观感受后,教师让学生估一估某个建筑物的占地面积为多少公顷。这样教学提高了学生的课堂参与度,获得了好的教学效果。

在数学概念教学中,通过动手实践,不仅可以激发学生的学习兴趣,让学生亲历概念的形成过程,而且能激活学生的思维,使学生在做一做、想一想中深刻理解所學概念,提升了概念教学的效率。

三、巧借动手实践,拓宽数学视野

数学源于生活,用于生活,高于生活。因此,教师不能把学生的学习局限于课堂,而应根据数学与生活之间的密切联系,设计能够激发学生兴趣的实践活动,让学生在具体的实践活动中接触数学、感悟数学、探究数学,从而拓宽学生的视野,使学生更好地学习数学。

例如,教学《克与千克》时,受生活经验所限,学生对克与千克的认识较浅显,没能真正理解和掌握克与千克的概念。针对这一现状,教师设计“寻找生活中的秤”的实践活动,让学生利用周末或节假日到工厂、商场、菜市场、药店等公共场所做一些社会调查。这样学生就会从中发现更多物体称重的方法,进而激活思维,拓宽视野。除此之外,教师还可以让学生通过上网查找资料等途径,了解我国从古至今秤的发展史,丰富学生对克与千克的认知。

上述教学,教师设计的实践活动,不仅可以激发学生的学习热情,使学生对克与千克有新的认知,而且丰富了学生的学习生活,获得显著的教学效果。

总之,数学教学中,教师让学生以动手实践的方式进行学习,不仅可以提升学生的学习主动性,激发学生的兴趣,而且能激活学生的思维,使学生在充分动脑动手中提升学习能力,发展数学核心素养。

(责编 杜华)

- 浅谈小学数学概念的重要性

- 小学语文有效教学的策略构建与运用

- 新课程理念下初中英语有效教学策略探讨

- 探究“研究性教学方法”在小学数学中的实践与分析

- 新课堂建设下的高中地理与低碳环保活动课程整合研究

- 中职《电子产品装配及工艺》校本教材开发与使用的探讨

- 对高中数学新课程课堂教学的思考

- 利用学生生活经历来讲解教学中难点初探

- “互联网+教育”背景下,中职《工程测量》课程教学实践与研究

- 分析新课改下小学数学教学方法的创新

- 对新课标理念下的小学语文课堂教学改革的探索

- 语文教师在中职卫校现代学徒制教育变革中的实践和探索

- 初中化学实验探究式教学模式的构建与实施

- 初中物理实验教学中小组合作学习的实践

- 初中物理实验教学方法的创新思路

- 小学数学教学中培养学生独立思考能力的探究

- 部编一年级语文教材插图在教学中的运用

- 新课改下小学语文高效课堂教学模式探究

- 数学游戏在小学数学教学中的实践应用探讨(1)

- 让新课改走进语文课堂

- 问题引导教学法在小学数学中的应用研究

- 新课改下的初中语文作文的教学策略

- 初中任务型英语教学模式的建构及应用

- 小学数学教育中强化学生核心素养培养的方法探讨

- 浅谈小学校本课程建设

- think back

- think back/look back

- think badly of

- think/believe

- thinker

- thinkers

- think factories

- think for yourself

- think highly of

- thinking

- thinkingly

- thinkingness

- thinkingnesses

- thinking of

- thinkings

- think nothing of

- think nothing of it/it was nothing

- think of

- think of/about

- think of nobody but yourself/only think about yourself

- think of sb/sth as/look on sb/sth as

- think of sth

- think of sth/sb

- think on your feet

- think out of/outside the box

- 报头

- 报奖

- 报嫂

- 报子

- 报审

- 报密

- 报导

- 报导摄影元老

- 报导文学

- 报屁股

- 报展

- 报帖

- 报幕

- 报庆

- 报应

- 报应不会有差错的

- 报应不爽

- 报应分明

- 报应很快

- 报庙的

- 报废

- 报建

- 报往拔来

- 报往跋来

- 报德