随着新课改的不断深化,大家都有如下认识,科学探究是学生的一种重要的学习方式,是学生积极主动地获取化学知识,认识和解决化学问题的重要的实践活动。因此,面对初中学生,化学学科是学生刚刚接触到的一门新的学科,要让学生在初学阶段就能够感受到科学探究的重要性,并在初学阶段就能够通过教学激发学生对化学学习的兴趣,增进对科学的情感,理解科学的本质,学习科学探究的方法,初步形成科学探究的能力。

以往的教学过程中,教师主要重视科学知识的传授,很少关注对学生进行科学探究精神的培养。为了在初中化学教学过程中有效地培养学生的科学探究精神,有必要从新课程理念出发,借助中学化学教学的各个环节,在潜移默化中逐渐渗透,使学生逐步形成科学探究精神,下面结合实例谈谈几点做法,供教学参考。

一 营造民主、和谐的教学氛围,使学生敢于质疑,乐于探究

人本主义心理学认为,心理自由和心理安全是学生进行创造性活动的基本前提。作为一线教师都知道,只有学生处在一种心理安全和心理自由的氛围中,他才不会害怕表现自己,他才能积极大胆提出猜想,敢于质疑,乐于探究。

教学过程中,教师要丢掉一副“师道尊严”的严肃面孔,面带微笑,以朋友的身份与学生平起平坐,打造和谐的师生关系。教学中多用鼓励的眼神,温和的话语营造民主宽松的教学氛围,这样学生消除了紧张感,有问题敢于畅所欲言。要想真正做到“民主、和谐的教学氛围”,教师还要相信和尊重学生,要留给学生自主探究、独立思考的时间和空间,要允许学生犯错误,应和学生融为一体,师生成为合作式的伙伴关系。使学生相信自己有提出问题的能力,敢于大胆质疑、发表意见、挑战权威。

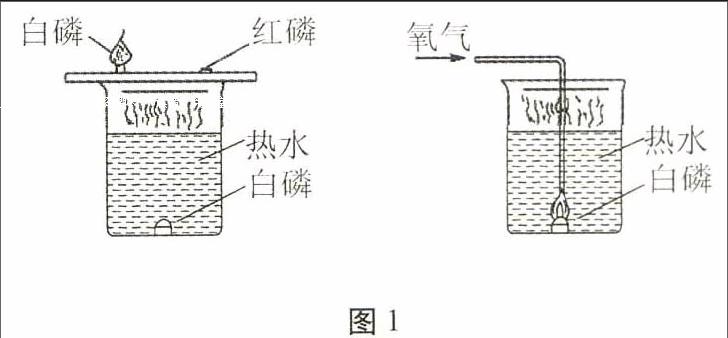

例如针对“燃烧的基本条件”的教学,如何有效的让学生感知到燃烧的基本条件?若教师以“师道尊严”的方式向学生传授了燃烧的基本条件,学生学完后就不敢有丝毫质疑,当然也不敢有进一步探究的想法,而若在民主和谐的教学氛围下,可使学生敢于质疑,乐于探究。如果要想培养学生的探究精神,可以设计为探究实验或通过习题形式引导学生实验探究,具体如图1所示,设计出相关的对比试验和条件控制。

学生借助上述试验探究,自己会感受到热水的温度达到了白磷的着火点而未达到红磷的着火点,红磷不燃烧;热水的温度虽然达到了白磷的着火点,但前面一个烧杯中的白磷没有与足量的氧气接触,所以烧杯中白磷不燃烧,后面一个烧杯中的白磷既与足量的氧气接触,又达到了着火点,所以后面一个烧杯中白磷燃烧。由此,学生容易得出燃烧需要的条件是:可燃物、氧气(或空气)、温度达到可燃物的着火点,三者缺一不可。

二、巧借“反常”实验现象,激发学生的科学探究兴趣

化学是一门以实验为基础的自然科学, 但并不是每次化学实验都能够似教材所说的那样,有时会出现众多的“反常”现象。注意,化学实验中许多奇异的“反常”现象,常常会被一些有心的科学家所留意,这才造成了一些科学家会有重大的发现或发明。在试验中若产生这些类似的反常现象,一定不能不负责任的向学生解释,化学试剂不纯,化学试剂变质等,此时面对反常现象,一定要设法引导学生,激发学生去进一步进行探究。这难得的反常现象,从长远看,不仅是给学生提供动手实践和探究的机会,而且还更好地锻炼学生分析解决综合问题和合作交流的能力,从而进一步培养了学生的科学探究素养。

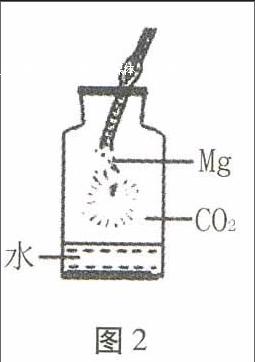

例如物质燃烧的条件是否一定需要具备“可燃物、氧气(或空气)、温度达到可燃物的着火点”这样的三个条件呢?教师可以通过课外活动引导学生完成如下实验,让燃烧的镁条伸入到二氧化碳中,如图2所示。

当学生感受到镁条继续燃烧时,学生自然会想到上述所说的燃烧需要的条件是否有误?此时教师引领学生各抒己见,互相讨论,教师适当点拨,最后可以得出完美答案。这样关于物质燃烧的基本条件该知识点通过如此处理,教师讲的很少,而通过让学生讨论、实验、思考与探究,这不仅使课堂气氛活跃,而且还开发了学生的思维。从能力培养角度看,教师把问题留给了学生,而学生通过探究解决了问题,尝到了胜利果实,怎不乐于探究?

三、以反常规结论为契机,拓展学生知识面,激发学生的探究空间

好多化学问题,有时我们根据理论,会想当然地认为通过某些反应后应该产生某某现象,甚至教材或教辅资料也会想当然的处理,可是真正做实验时常常会产生一些意想不到的结论,这些非常规的结论,学生一定会感到好奇,教师若能够充分利用它,可以鼓励学生大胆质疑问难,挑战权威,在质疑的基础上学会释疑,这样,不仅可以拓展学生的知识面,而且可以使学生再分析问题的时候能够更加全面细致。

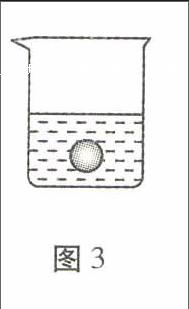

例如,如图3所示在一烧杯中盛有10 mL 20%的H2SO4溶液,同时有一表面光滑的塑料小球悬浮于溶液中央,向该烧杯里注入20%的Ba(OH)2溶液至恰好完全反应,此实验过程中:

(1)烧杯里观察到的实验现象有。

(2)实验过程中所发生反应的化学方程式。

针对该实验过程中的现象,许多教师想当然地认为,因为硫酸与氢氧化钡反应,会产生白色沉淀,溶液密度减少,小球当然会逐渐沉到烧杯底部。其实若带领学生认真做此实验,上述实验现象描述欠科学性,因为烧杯中液体变化为:溶液→悬浊液→水,其密度变化是先由小变大后又变小,故小球是先上浮最终下沉,而非直接沉到烧杯底部。

想当然性的一些常规实验结论,通过探究,

最终得出反常规的结论,教师若能够引导的恰当,定会激发学生强大的探索欲望,从而也培养了学生思维的严谨性。学生在分析各类问题时,能够全方位、多角度的综合考虑。

而敢于探究的学生在实验报告上所填写的答案却远远超出教师的想象,看似乱七八糟,但学生的逻辑推理却非常正确,如“根据钠浮在水面上,不能够得出钠的密度一定比水小,因为钠在反应时是在不停地做高速运动,高速运动的物体是很难沉下的”,“发出嘶嘶的声音,不仅仅是产生氢气的原因,红热的钠遇到冷水也会发出发出嘶嘶的声音,如同家中炒菜的热锅遇到冷水一样”等等。

通过以上事实,教师在教学过程中,特别是面对初中学生刚刚开始学习化学,应该认识到,新课程背景下,教师不能停留在“传道、授业、解惑”的阶段,而应该教会并培养学生去发现问题、分析问题、解决问题的能力,在教学过程中让学生能够产生各种疑问,然后引导学生去探究,在探究中展示学生的聪明才智,在探究中培养学生的创新精神,也正因为如此,新课程更加强调过程!更加强调学生探索新知的经历和获得新知的体验!

(收稿日期:2015-12-10)

- 热轧精轧阶梯板液压控制及故障分析

- 数控车床床身铸件的铸造工艺改进

- 初始几何缺陷对加筋板极限强度的影响分析

- 数控加工设备专用夹具设计探究

- 膜技术在饮用水处理中的应用

- 工业机器人路径规划及仿真

- GMC16A钢轨打磨列车打磨头三相异步电动机

- 卷烟端部落丝测试仪使用与校准方法探析

- 液压伺服控制技术在连铸机振动系统中的应用

- 大螺距矩形螺纹、梯形螺纹及大模数ZA蜗杆 在数控车的加工方法及切削参数的探讨

- 降低桥吊俯仰机构故障率

- 金属材料焊接中超声无损检测技术的有效应用探究

- 一种异形接管机械加工

- 罐区液位测量中雷达液位计的选型与安装

- 张掖机场春季一次短时大风低能见度天气分析

- 城市生态环境保护与可持续发展

- 秦皇岛市小城镇生态环境建设研究

- 人工影响天气在防御气象灾害中的重要作用

- 城市生活污水回收再利用分析

- 分析恶劣天气对飞行安全的影响

- 关于城市规划环境评价中生态足迹的应用

- 汉江中下游流域绿色堤防经济发展探究

- 公路工程施工中的环境保护工作研究

- 变电站高压电气试验设备现状及技术改进分析

- 电力系统继电保护二次回路检修问题解析

- refurbisher

- refurbishers

- refurbishes

- refurbishing

- refurbishment

- refurbishments

- refurnished

- refurnishes

- refurnishing

- refurnishment

- refusal

- refusals

- refuse

- refuse1

- refused

- refuse entry

- refuser

- refusers

- ref-users

- refuses

- re-fuse's

- refuse²

- refuse¹

- refusing

- refutabilities

- 皱褶

- 皱襞

- 皱面还丹

- 皲

- 皲坼

- 皲裂

- 皴

- 皴剥

- 皴搜

- 皴染

- 皴法

- 皴皮

- 皴皮生

- 皴皵

- 皴裂

- 皴(儿)

- 皵

- 皵鼻子

- 皷

- 皸

- 皺

- 皽

- 皿

- 皿占

- 皿 部