【内容提要】本文以中国知网期刊数据库中电影传播的相关文献为数据来源,利用文献计量法研究其发展进程、期刊分布以及高频关键词等;运用共词分析和社会网络分析方法,研究高频关键词间的客观联系,并通过聚类分析的方法,归纳得出我国传媒艺术领域关于电影传播研究的焦点议题。研究结果显示,我国传媒艺术领域关于电影传播研究的文献数量呈线性增长,其焦点议题主要集中在电影传播目的和电影本体概念及创作机制两大方面,又细分为形象塑造、文化传播、影视教育、价值表达等等。

【关键词】电影传播 ?传媒艺术 ?文献计量 ?共词分析 ?SNA

电影在发生学意义上是科学技术的产物,随着媒介技术的不断革新,它不再是小圈子受众的自娱自乐,而是逐渐发展成为一种大众化传播媒介,并拥有了形象建构、文化传播、价值观塑造等功能,成为大众化的消费艺术。

我国电影产业发展主要在改革开放之后,但当时学界对电影传播的研究较少,且研究议题多集中于电影的创作机制。随着中国经济的发展以及媒介技术的变革,电影逐渐转变为文化传播的载体和形象塑造的工具,学界关于电影艺术的研究逐渐由生产机制转向传播机制,研究议题呈现出多元化特点,对电影的关注度和发文量都有所增加。本文基于文献计量分析、共词分析和SNA方法,对我国传媒艺术领域电影传播的文献情况进行统计分析,揭示出我国现阶段关于电影传播的研究焦点及客观现状,以期为后续研究提供有益参考。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

在中国知网(CNKI)输入“电影传播”“电影艺术”等关键词,通过查看电影传播的指数分析结果可以发现,近十年来,关于电影的中文发文量总体上呈现出一种增长趋势,在2013年到2014年这一阶段出现陡增的趋势。根据布拉德福定律,大量的专业论文在相关期刊的数量呈不均匀分布,其出现次数与所登刊物的专业密切程度相关。因此,本文选取了新闻传播领域中对“传媒艺术”文献刊载量较多的《国际新闻界》《现代传播(中国传媒大学学报)》《新闻与传播研究》《新闻记者》《新闻大学》五个中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊作为文献检索源。以2007年1月1日为时间起始点,2017年12月1日为时间结点,通过高级检索,以“传媒艺术”为主题词并含“电影”或“影视”主题词进行文献检索,得到文献976篇,将其导入Excel中进行数据整理,通过筛选比对,剔除没有作者以及电影活动、随笔等不符合研究的文章,共得到可用文献703篇。

(二)研究方法

文献计量分析法:采用数理统计学方法来定量描述学术现状和预测发展趋势,本文将从中文文献发文数量、高频关键词以及发文趋势等方面客观描述当前我国传媒艺术领域关于电影传播议题研究的文献情况。①

共词分析法:利用文献集中词汇对或名词短语共同出现的情况,确定该文献集所代表学科中各主题之间的关系。本文将利用SATI以及Excel等软件构建高频关键词的共词矩阵,并利用归一化系数将其转化为相应的相关矩阵与相异矩阵,再通过SPSS软件对高频关键词相异矩阵进行聚类分析,较为科学的揭示出我国传媒艺术领域关于电影传播研究的焦点议题。②

SNA方法:本文将电影传播的研究文献看作是一个整体网络,在高频关键词共现矩阵基础上,借用SNA方法中点中心度和中间中心度的概念,利用UCINET软件分析高频词间的内在关联。③

二、研究基本情况

(一)电影传播的历时性研究现状

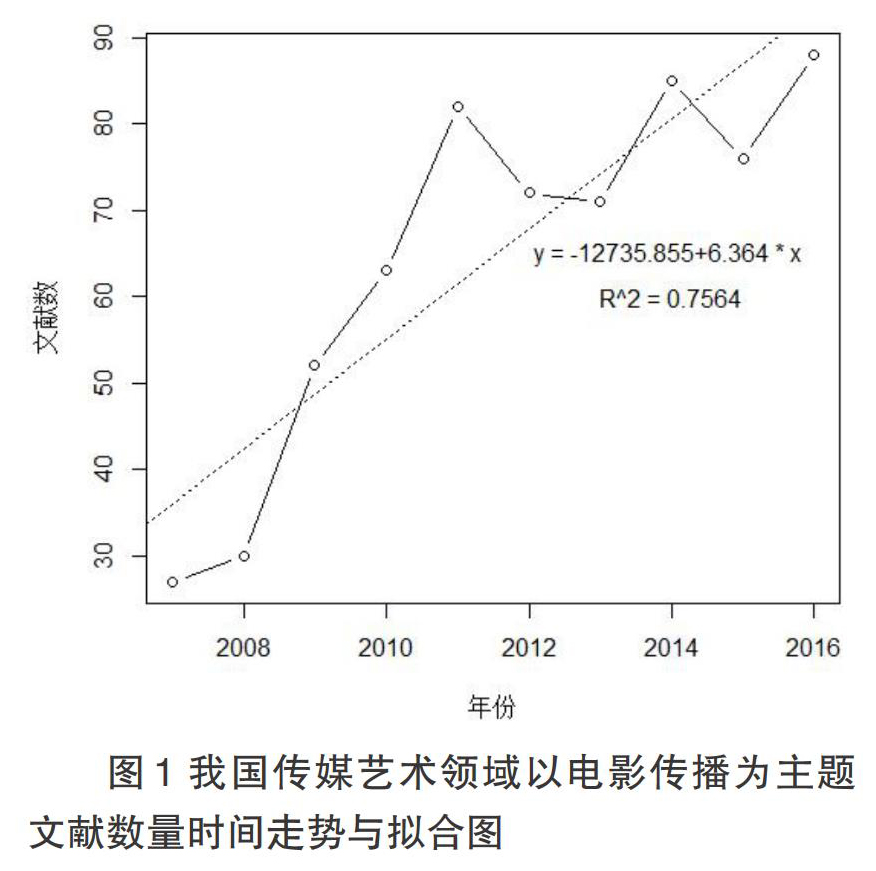

在所选取的时间段内,我国传媒艺术领域关于电影传播的中文文献发表数量呈现出稳定增长态势,其中2013年-2014年出现陡增趋势。此外,由于中国知网论文检索时间限定,2017年关于电影传播的文献数量统计并不完整,因此在后期进行文献数量线性拟合时剔除了2017年的文献数量。对电影传播中文文献刊发量进行时间上的梳理之后,利用R语言软件对2007年-2017年11年间文献数进行线性拟合得到如下线性方程:

y=-12735.855+6.364x

该方程的拟合优度R2达到0.7564,拟合效果较好,说明我国传媒艺术领域关于电影传播的研究大体上处于一个较稳定的线性增长态势,学者们对于电影传播主题的关注度不断提升。此外,根据拟合的线性方程可以推断:2017年我国传媒艺术领域以电影传播为主题发表的文献数量将达到100篇左右(如图1)。

(二)关于电影传播的共时性研究现状

現下,学界在进行以电影传播为主题的相关研究时,其议题呈现出一个多元化的态势。电影研究不再局限于孤立的创作机制或传播机制,而是趋向于一个跨学科、跨媒介的科学研究方向。本文利用SATI等软件构建关键词共现矩阵,来探析关于电影传播各研究议题之间的内在关联,以期为后续电影传播迈向跨学科与跨媒介的研究道路提供可借鉴模式。

1.高频关键词

关键词是作者对于论文的精炼,在一个领域内高频出现的关键词通常被学者视为该领域研究的焦点议题。本文在所选文献中进行关键词词频统计,并选取词频大于10的关键词作为高频关键词,得出高频关键词共39个。

2.共词矩阵

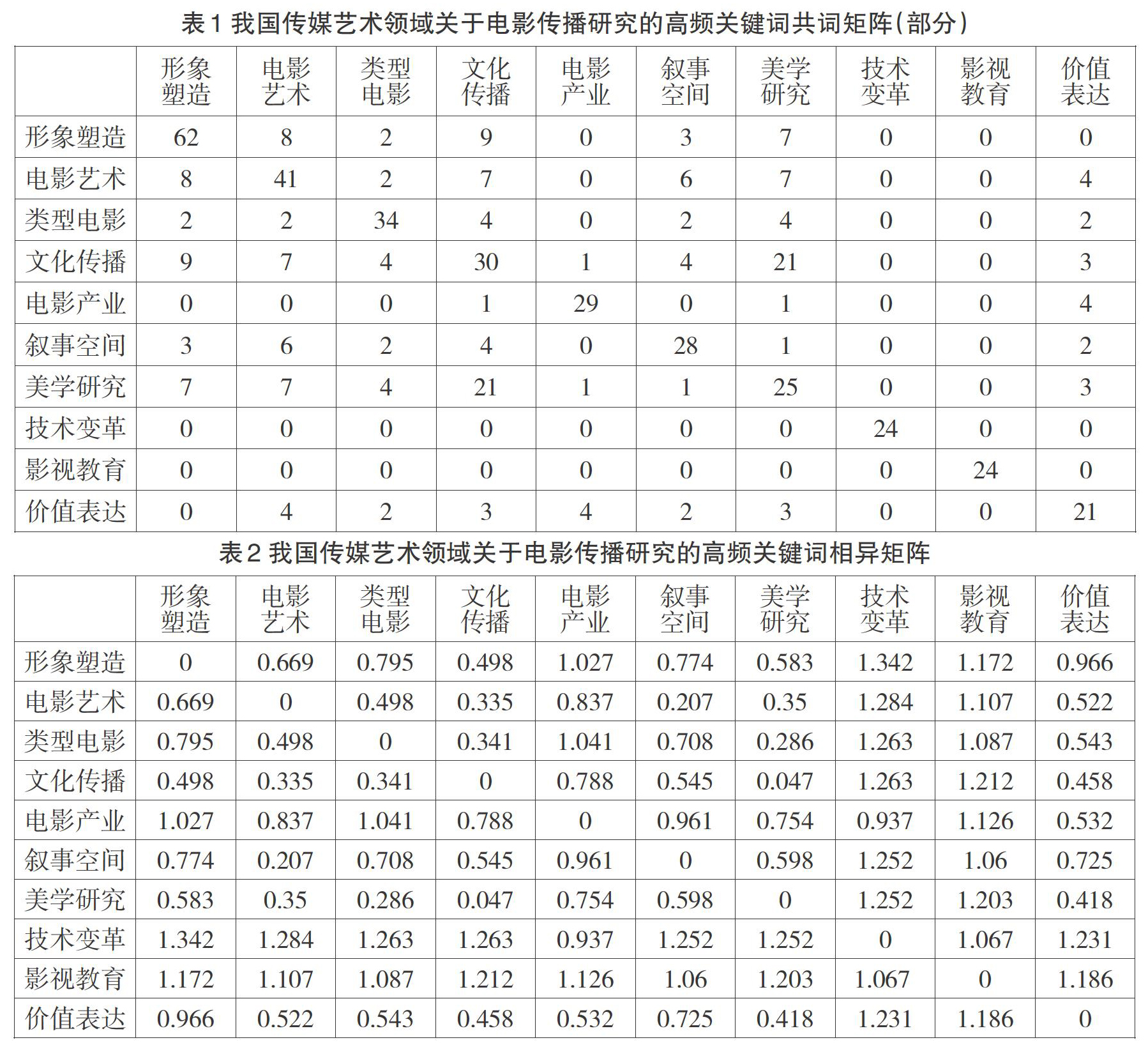

高频关键词虽然能在总体上反映出我国传媒艺术领域以电影传播为主题的研究焦点,但无法体现出相关研究议题的内在联系。因此本文基于高频关键词构建了其共词矩阵,如表1。

由表1可知,在以电影传播为主题的研究中,形象塑造、电影艺术、类型电影、美学研究以及文化传播之间联系紧密。这表明学者在进行相关研究时往往会与其他研究相结合。例如,根据所获取的研究文献,学者在探讨电影传播的形象塑造这一议题时,通常会考虑到形象塑造背后的文化因素,而电影在进行形象塑造的同时也是一种文化传播行为。同样,形象塑造的成功与否与电影艺术所采用的镜头语言与叙事类型有着密切联系。由表1可知,电影艺术与其他关键词的联系最为紧密,围绕电影艺术所进行的关于形象塑造、文化传播和美学取向等研究是当前我国传媒艺术领域的热点。

三、我国传媒艺术领域以电影传播为主题研究的焦点议题

(一)聚类分析及结果展示

在进行聚类分析之前,考虑到频次悬殊对聚类分析结果产生的影响,本文利用SPSS软件将生成的共词矩阵转换为相异矩阵,见表2。在相异矩阵之中,数值越接近1,两个关键词之间的联系越小,数值越接近于0,两者联系越密切。

为了进一步展示我国传媒艺术领域关于电影传播研究议题之间的关系以及该领域的焦点议题,本文将相异矩阵即表2导入SPSS软件,通过选择组内联结作为聚类度量方法,选择欧氏距离平方为个体变量距离的测度方法,得到电影传播研究文献高频关键词的聚类谱系图。在閾值约为14的位置划分类团,可以得到5个焦点议题。为了给后续研究提供更具体的参考,本文结合这五个焦点议题研究的具体文献作进一步的内容说明。

(二)焦点议题

焦点议题一:电影的镜头语言与美学取向研究。就电影而言,镜头语言作为电影创作机制的根本,其相关研究集中在与文学语言的对比分析以及以认知视角为切入点对艺术本体的探析上,大多表现为对语言形式和镜头表现力的研究。此外,关于电影本体的探析也多从电影美学取向与电影技术之间的关系切入。在当下语境中,随着浸蕴式数字技术对电影艺术的影响,电影的美学取向存在着极具争议性的生态困境,同时也是研究者关注的焦点所在。电影美学的研究与电影技术的变革紧密联系,多集中于技术变革带来的电影美学进阶以及跨媒介生态下电影导演的美学取向等议题。

焦点议题二:电影产业化、商业化趋势对其作为艺术本体概念的影响。电影作为一门艺术,其美学特征独特又丰富。但同时电影也是产业,具有鲜明的商品特性。电影的双重属性导致电影产业在发展的同时要寻求艺术与商业二者之间的平衡点。但是,就当下电影市场来看,电影艺术的商业属性在市场经济中处于主导地位,遮蔽甚至扭曲了电影的艺术特性,泛化了电影这一艺术概念,简单地将电影厘定为市场经济语境下的商品概念。此外,中国的商业电影具有意义架构弱化与价值评判缺失两大问题,如何解决这两大问题以及如何保证市场生态下电影类型的多样化是学者研究的重点所在。

焦点议题三:技术的变革与发展给电影带来的影响。科学技术的发展,给电影带来了新的活力。电影的传统技术与计算机技术结合在一起,滋生出一种全新的媒体艺术形态。尤其是跨媒介技术的发展,使电影生产的文化生态环境发生了本质上的改变,凭借叙事技巧与镜头语言,电影艺术不断促进媒介之间的受众迁徙,打破各艺术之间的视阈,拓展了电影的内涵和外延,甚至在不同程度上颠覆了电影的本体概念。关于电影技术变革发展议题的研究,多集中于动力技术和悬置技术这两种技术形态。基于这两种技术所蕴含的复杂情形,其研究多采用案例分析。学者通过对具有技术变革标志的案例进行分析,试图廓清电影技术变革给美学研究带来的突破、技术变革在电影哲学层面上存在何种分野,所变革的技术形态在发掘电影表现可能性上存在的困境与突破等问题。此外,关于电影技术的文献多集中于变革史的梳理与探析等。

焦点议题四:电影作为形象塑造媒介和文化传播载体所构成的符号意义。随着新媒介技术的普及,大众脱离了单一的院线银幕的观影模式,电视屏幕、移动传播客户端以及网络媒介都成为电影传播的媒介载体。“我们必须更进一步地排除人类以自身的知识体系对开放系统或封闭系统进行定义,对世界中万事万物的是与非进行定义的欲望。这种欲望驱使我们相信,这个世界上有着某种绝对的纯粹的东西,而无法理解这种绝对和纯粹都不过是人类的臆想。”④媒介技术的变革从根本上改变了人们单一的观看模式,影响了人们观影过程的行为方式、审美习惯和思维方式,与此同时,也改变了电影的生产机制和作为文化载体的特质,在一定程度上改变了电影传播的本体概念,使整个电影传播机制以及电影作为传播媒介的使用目的发生了颠覆性的改变。那么,人们通过建构电影本体以及借助其传播特性所要达成的目的和动机何在?这一问题成为近些年,尤其是2013年“一带一路”战略提出后学者所关注的重点。中国电影作为中国形象的传播载体,在文化对外传播上负有义不容辞的责任。因此,当下学者们的研究主要是从中国主旋律电影、商业电影以及独立电影这三大影片入手,探析在全球化语境中中国电影在国际影坛上所塑造的中国文化形象、民族符号意义以及中国电影在文化对外传播道路上的未来走向等。在所获取的703篇研究文献中,学者关于“电影的形象塑造功能”的另一关注点集中在对弱势群体以及少数民族的形象塑造上。且大部分研究属于历时性研究,运用拉康镜像等理论,分析在一定时间段内电影对该群体的形象塑造以及电影所呈现出的某一群体的生活现状,最终将其赋予符号意义。这一研究的目的在于引起大众注意、创造人文关怀以及为该题材电影的后续创造提供借鉴意义。

焦点议题五:电影创作机制以及导演的艺术审美表达。主要包括电影的叙事伦理、叙事空间以及价值观传达这几个方面。数字技术的发展带来电影形式的改变,导致电影叙事结构和格局发生变化,其相关研究多集中于对微电影叙事结构的初步探析、超媒介电影叙事的概念厘定及特征研究、传统叙事空间和格局上的变化研究等等。这些研究不仅涉及到电影叙事空间和格局的变化,也触及到电影的叙事伦理和叙事语言等方面。电影作为一种艺术,其终极意义是关切人类存在本身的价值与意义,而“文艺作品只要关涉人的生存,就必然或隐或现地呈现某种伦理秩序”,因而从叙事角度对电影这门艺术进行伦理学意义上的价值判断具有重要的理论与现实意义。不同的叙事策略涉及到不同的伦理取向,从而导致了不同的电影美学效果。

四、结语

随着媒介技术的发展,电影传播的外部生态影响逐渐扩大,进而促使电影本体也随之发生变化。当前我国传媒艺术领域对电影传播研究的关注度不断提升,中文发文量呈现出不断增加的趋势。但是,学界关于电影传播的研究主要集中在电影技术变革、电影美学取向、电影叙事转型以及电影作为文化传播载体的符号意义等几个方面,对电影创作者群体的关注度相对较少,后续研究可以对此给予更多重视。

注释:

①邱均平、王曰芬.文献计量内容分析法[M].北京:国家图书馆出版社,2008.25.

②钟伟金、李佳.共词分析法研究(一)——共词分析的过程与方式[J].情报杂志,2008(05).

③孙立新.社会网络分析法:理论与应用[J].管理学家(学术版),2012(09).

④王耘.复杂性生态哲学[M].北京:社会科学文献出版社,2008.195-198.

作者简介:付宁,中国社会科学院研究生院媒体学院硕士研究生

编辑:王洪越

- 关于群众性合唱的探讨

- 声乐艺术实践中表演技巧的培养研究

- 舞台灯光艺术效果在舞台表演中的作用分析

- 中国古典舞技术技巧的训练与应用研究

- 浅谈舞台音响的调试与效果的关系

- 关于舞蹈艺术形体训练的研究与思考

- 再论现代舞蹈技巧的功能及作用

- 群舞《墨香》创作谈

- 谈舞台音响的舞台功效

- 气息在萨克斯演奏中的运用分析

- 手风琴曲《各自远扬》主题旋律的构造分析

- 舞蹈表演中舞蹈技巧的应用研究

- 浅谈新时代下“观其舞,知其德”

- 非常时期,以“乐”安心

- 摇滚乐对高校学生的影响及引导策略

- 传统与现代的交融

- 浅析中国古典舞男子剧目《钟馗》

- 中国舞蹈语境下现代舞的审美特质与文化包容性解读

- 浅谈被“约定俗成”的中国“民族民间舞”

- 聊斋俚曲中【玉娥郎】曲牌的演唱分析

- 维尼亚夫斯基《d小调第二小提琴协奏曲》第一乐章的曲式和演奏分析

- 朝鲜族乐舞流变融合文化探究

- 群众合唱的排练策略及艺术表现

- 柳琴在民族管弦乐队中的个性与融合性

- 超越时代的歌声

- caprices

- capricious

- capriciously

- capriciousness

- capriciousnesses

- capricorn

- capricorns

- cap's

- capsicine

- capsicum

- capsicums

- capsizable

- capsize

- capsized

- capsizes

- capsizing

- capsule

- capsuled

- capsule endoscopy

- capsules

- capsuling

- capt.

- captain

- captaincies

- captaincy

- 茶话

- 茶话会

- 茶课

- 茶越泡越浓,人情越交越厚

- 茶道

- 茶邦

- 茶里不寻饭里寻

- 茶里放盐

- 茶钟

- 茶钱

- 茶钵

- 茶铛

- 茶铫

- 茶银

- 茶铺

- 茶铺子里的水

- 茶铺子里的水——滚开

- 茶铺里招手——胡(壶)来

- 茶锈

- 茶阑酒尾

- 茶青

- 茶面子

- 茶鞭

- 茶颠

- 茶食