顾兆俊 刘兴国 程果锋 朱浩

摘要:针对淡水养殖池塘的养殖废水排放沟渠,通过运用2种生物操纵(水生植物和鲢鱼、鳙鱼)技术,以及生物浮床技术、生物填料技术等4种技术模式,以沟渠自净能力作为参照对比,研究出一种修复效果全面的池塘排水沟渠生态构建模式,为解决池塘排放水污染和调控池塘养殖水质提供技术支持。结果表明,(1)池塘排水沟渠具有一定的自净能力,在35 d内养殖废水中的总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿色a等的含量及CODCr的平均去除率分别为2.73%、11.85%、17.98%、12.95%、4.52%、43.35%;(2)生物浮床技术对养殖废水的综合净化效果最理想,在35 d内对养殖废水中的总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿色a等的含量及CODCr的平均去除率分别为26.91%、58.97%、75.92%、42.83%、32.73%、85.62%;(3)生物填料技术对养殖废水的综合净化效果较理想,在35 d内对养殖废水中的总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿色a等的含量及CODCr的平均去除率分别为11.64%、14.89%、58.59%、75.66%、47.92%、67.36%;(4)水生植物操纵技术对养殖废水的综合净化效果一般,在35 d内对养殖废水中的总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿色a等的含量及CODCr的平均去除率分别为35.81%、23.40%、66.61%、33.07%、34.18%、41.21%;(5)鲢鱼、鳙鱼生物操纵技术对养殖废水的综合净化效果相对较弱,在35 d内对养殖废水中的总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿色a等的含量及CODCr的平均去除率分别为14.19%、23.71%、32.75%、43.15%、21.70%、68.72%。

关键词:养殖污染;生态沟渠;生物操纵;生物浮床;生物填料

中图分类号: X714文献标志码: A文章编号:1002-1302(2020)13-0285-07

收稿日期:2019-08-02

基金项目:现代农业产业技术体系建设专项(编号:CARS-45)。

作者简介:顾兆俊(1983—),男,上海人,硕士,助理研究员,研究方向为池塘生态工程。E-mail:guzhaojun@fmiri.ac.cn。我国是世界上最大的水产养殖国。淡水池塘养殖是我国水产养殖的主要方式,《中国渔业统计年鉴2016》显示,2015年我国淡水池塘养殖面积为270.122万hm2,占淡水养殖总面积的43.94%,占全国水产养殖面积的31.91%;池塘养殖产量为 2 195.69万t,占淡水养殖产量的71.70%,占全国水产品总产量的44.47%[1]。池塘养殖已成为渔业发展中不可或缺的一种模式。但池塘养殖中存在的一些问题也越来越突出,尤其是水资源大量浪费与水域环境污染等问题。

为了增加水产品的产量,向养殖水体中大量投放人工饵料,造成了严重的水体污染。水环境污染不仅制约了我国水产养殖业的健康发展,也对养殖区及其毗邻水域的生态环境产生了重要影响[2]。目前,我国淡水养殖用水多数来自大大小小的河流、湖泊,养殖排放水体对周围环境的负面影响日益加重[3],养殖产生的废水如果及时治理,极易污染周围的水环境,破坏水域生态平衡并限制农村经济可持续发展[4]。

生态沟渠是把排水沟渠构建成具有自身独特结构并发挥相应生态功能的沟渠系统。近年来,对水产养殖水质的调控已成为业内关注的焦点问题之一。而我国养殖场多修建于20世纪80、90年代,没有预留关键人工湿地的场地,因此,可以将现有排灌沟渠改造成具有水质净化作用的生态沟渠可作为一种可操作性较强的水质修复技术[5]。本研究构建4种不同模式的沟渠:针对性种植水生植物调控水质的生态沟渠、布置生态(物)浮床调控水质的生态沟渠、针对性放养滤食性鱼类和贝类调控水质的生态沟渠、利用立体弹性填料调控水质的生态沟渠。同时以沟渠自然净化效果作为参照,以期研究出一种具有全面修复效果的生态构建模式,为解决池塘排放水污染和调控池塘养殖水质提供技术支持。

1池塘生态沟渠(试验系统)的构建

1.1试验环境

为了保证试验运行的稳定性,所选的排水沟渠对应的池塘组相互串联在一起,只开启末端养殖池塘的排水口(图1)。试验排水沟渠全长为 142 m,宽5.4 m,水深0.9 m;池塘养殖品种为大口黑鲈(Micropterus salmoides),试验期间池塘载鱼量为0.96~1.08 kg/m3。

1.2构建模式

从构建成本和生产管理便捷度等方面考虑,构建4种可應用于池塘养殖排放水处理与调控的生态沟渠,包括2种生物(水生植物和水生动物)操纵模式,以及生物浮床技术和生物填料技术模式。

从实际应用性和可推广性出发,水生植物操纵模式应选择具有本地优势的大型挺水植物,水生动物操纵模式选择滤食性鱼类,生物浮床调控模式选择种植生物量较大的漂浮性或其他小型水生植物,生物填料选择立体弹性填料。

1.3构建工艺

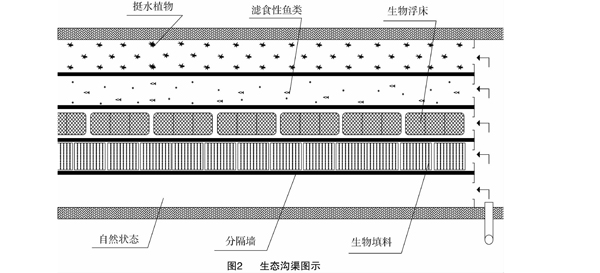

把排水沟渠并联分隔成5条渠道(每条渠道宽度为1 m,分隔墙厚度为0.1 m),其中1条为自然状态沟渠,另外4条通过水生植物操纵技术、水生动物操纵技术、生物浮床调控技术、生物填料调控技术等构建4种生态沟渠(图2)。以自然沟渠作为对照,分析自然状态下排水沟渠对池塘养殖污染的自净能力;4种生态沟渠主要分析对不同养殖污染元素的净化效果,以及对相应水化学指标的调控效果。

2材料与方法

2.1自然沟渠

试验正式运行前,把对照用的排水沟渠完全清整1次,使其处于自然状态下,且不含有任何干扰因子。

2.2水生植物沟渠

水生植物选择再力花(Thalia dealbata),再力花竞争力强,繁殖速度快,耐富营养水质,具有较好的净化水质功能,加上人们对异国花卉的审美偏好,使其兼具一定的观赏价值[6]。再力花的最适生长温度为20~30 ℃,与一般池塘淡水鱼类养殖的最适生长温度范围相同;同时,其对氮的吸收能力高于相同功能类型的美人蕉(Canna indica)和千屈菜(Lythrum salicaria)等[7]。

试验正式运行前移植二龄的再力花成株至试验沟渠内。移栽植株128株,带根(湿质量)总质量为588.8 kg,平均每立方水体质量为4.6 kg。

2.3水生动物沟渠

水生动物选择鲢鱼(Hypophthalmichthys molitrix)和鳙鱼(Aristichthys nobilis)。试验正式运行前放养二龄鲢鱼、鳙鱼种于试验沟渠,放养量为鲢

鱼20尾(均质量为300 g/尾),鳙鱼10尾(均质量为 250 g/尾),放养鱼类平均密度为42 g/m3。

2.4生物浮床沟渠

浮床植物选择蕹菜(Ipomoea aquatica Forsk)。诸多研究表明,蕹菜是一种净水能力较强的水生植物[8-12],其被收割后可以作为蔬菜食用,兼具一定的经济效益,且每次收割都能促进蕹菜的生长,加快对水体营养盐的吸收。蕹菜对浮床系统比较理想的覆盖率为45%左右[13]。

试验正式运行前移植已发苗的蕹菜到浮床上,试验期间每隔5不d收割1次,使蕹菜对浮床的覆盖率保持在50%左右。

2.5生物填料沟渠

根据排水沟渠的结构,选择立体弹性填料作为生物填料。试验正式运行前放置直径为120 mm,单位有效长度为1.0 m,比表面积为300 m2/m3的填料,沿沟渠等距离布置,上端与水体表面平齐,下端坠重物使其能在水中完全伸展开。沟渠内填料的总体积为水体的28.72%。

2.6采样与检测

试验运行时间为35 d,试验开始当天排放1次养殖废水,直到试验结束,其间不再排放。试验当天池塘排水口取样1次作为初始样品,之后每间隔5 d从5条沟渠末端分别取水样1次。每次取样时间为07:00,并在取样结束后12 h内完成水质指标的测定。测定指标为总氮、总磷、氨氮、亚硝态氮、叶绿素a等的含量以及重铁铬酸盐指数(CODCr),测定方法参考《水和废水监测分析方法》[14]。试验数据用SPSS 13.0软件统计,每次取样时测1次各个指标与试验开始时相比的去除率,然后求平均值作为平均去除率。

3结果与分析

3.1自然沟渠

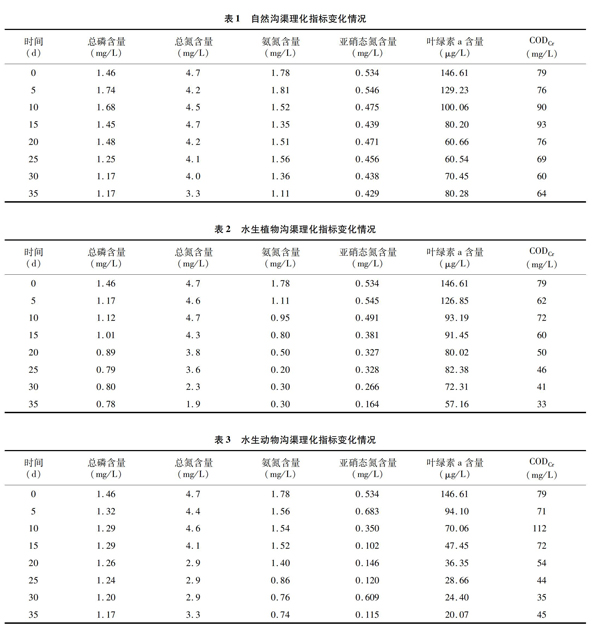

如表1所示,随着时间的延长,养殖水体中的总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿素a等的含量及CODCr大体上均呈下降趋势,平均去除率分别为2.73%、11.85%、17.98%、12.95%、43.35%、4.52%。結果表明,排水沟渠在自然状态下有一定的自净能力,但效率不高。

3.2水生植物沟渠

如表2所示,种植再力花的排水沟渠对养殖废水中的营养盐均有良好的净化作用,总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿素a等的含量及CODCr的平均去除率分别为35.81%、23.40%、66.61%、33.07%、41.21%、34.18%。

3.3水生动物沟渠

根据表3可知,放养鲢鱼、鳙鱼的排水沟渠对养殖废水中的营养盐均有一定的净化效果,总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿素a等的含量及CODCr的平均去除率分别为14.19%、23.71%、32.75%、43.15%、68.72%、21.70%。

3.4生物浮床沟渠

根据表4可知,采用生物浮床技术的排水沟渠对养殖废水中的营养盐均有良好的净化作用,总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿素a等的含量及CODCr的平均去除率分别为26.91%、58.97%、75.92%、42.83%、85.62%、32.73%。

3.5生物填料沟渠

根据表5可知,采用生物填料模式的生态沟渠,对养殖废水中的营养盐均有一定的净化效果,总磷、总氮、氨氮、亚硝态氮、叶绿素a等的含量及CODCr的平均去除率分别为11.64%、14.89%、58.59%、75.66%、67.36%、47.92%。

3.6不同类型沟渠的调控效果

由表6可知,与自然排水沟渠相比,4种生态沟渠对营养盐的净化效果均有明显提升(除水生植物对叶绿素a的净化效果外)。其中,对总磷净化效果最佳的是水生植物操纵模式,对总氮、氨氮和藻类净化效果最佳的是生物浮床调控模式,对亚硝态氮和有机污染物的净化效果最佳的是生物填料调控模式。

4讨论与结论

4.1池塘排水沟渠的自净能力

水体自净是指水体受污染后,水域生态系统通过自然生态过程及物质循环作用,将水体中的污染物吸收、转化、再分配,使水体净化,恢复到受污染前的状态的自然过程[15-16]。水体自净是水生生态系统的一种生态修复手段[17],它是一个包括物理、化学和生物作用的复杂过程[18-19],受季节变化影响显著[17,20-21]。本试验所用沟渠的水体自净能力受水温、水中溶解氧含量、水力停留时间等的影响较大,但可能由于试验期间正值秋季养殖生产的高峰季节,鱼类的代谢产物以及饲料等的投入量的加大,大幅提高了养殖水体的富营养化程度,使得养殖废水中的污染物超出了排水沟渠水环境容量(水体的纳污能力)[22-23]的允许负荷量。因此,排水沟渠在自然状态下,虽然有一定的自我修复功能,但效果不明显,未达到相关标准的要求[24],须要加入人为的设施或技术手段,提高处理效率来达到养殖废水的环保排放或循环利用,实现节能、减排的养殖目标。

4.2水生植物对养殖废水的调控效果

水生植物操纵模式的生态沟渠对氮、磷等营养盐以及化学需氧量(COD)、藻类的净化效果均较明显。水生植物生长所需的氮源主要来自水体中可溶性氮,主要包括氨氮和硝态氮,因而水生植物能够有效去除水体中的氨态氮,植物生长所需的磷元素可通过吸收水体中的正磷酸盐获得[25]。总体上,水生植物生态系统对磷的去除效果比氮的去除效果好,去除速率也比氮快,本试验中总磷和总氮的平均去除率也证实了这点。从氮类营养盐的净化效果来看,水生植物生态系统对氨氮的去除率最高(66.61%),对总氮的去除率最低(23.40%),这可能是由于大型挺水植物可利用的氮元素主要为离子态的氮[26-27],而对有机氮等并没有表现出良好的去除能力。水生植物生态系统对有机物的净化效果在前期不明显,植物生态系统对有机物的去除主要是通过植物、微生物的吸收利用与代谢来完成的,试验前期可能由于植物和微生物的生物合成作用产生了部分有机物,从而导致水体中有机物含量上升,而后期COD明显下降可能是由于植物吸收了水体中的有机物。

4.3鲢鱼、鳙鱼操纵技术对养殖废水的调控效果

鲢鱼、鳙鱼水生动物操纵模式的生态沟渠,对氮、磷等营养盐以及有机物和藻类均有一定的净化效果,对叶绿素a的净化效果最好,平均去除率为68.72%;对总磷的净化效果最低,去除率仅为14.19%。

鲢鱼、鳙鱼可通过自身捕食而获取有机碎屑、悬浮颗粒、部分藻类,将其转化为鱼类蛋白等物质,从而引起水体中有机质含量减少;尤其是喜食浮游藻类的鲢鱼可通过对藻类的捕食,限制藻类光合作用的水平,以此来有效控制水体中有机物质的补充[28]。鲢鱼、鳙鱼引入微型生态系统后,通过消化作用将一部分滤取的食物转变成鱼蛋白和鱼体磷,其余以粪便的形式排出体外,经微生物分解后重新进入循环环节,最终被鲢鱼、鳙鱼重新利用。这就造成营养元素“短路”的现象,加快了它们的转化速率[29-30],并最终以鱼产品的形式脱离水体,导致水体中营养元素浓度的降低[31]。本试验中,总磷的去除率较低,这可能与鲢鱼、鳙鱼的生物量有关;氮类营养盐的去除效果相对较好,这反映了鲢鱼、鳙鱼对藻类的生物抑制作用。

4.4生物浮床技術对养殖废水的调控效果

生物浮床上的植物根系拥有巨大的表面积,这为水中微生物的生长提供了良好的固着载体,起到了生物膜载体的作用;同时浮床植物增大了水体接触氧化的面积,并能分泌大量的酶,加速污染物质的分解。生物浮床还能够阻挡水面上的阳光直射,降低藻类进行光合作用的光照强度,有效抑制藻类的生长繁殖。本试验中,生物浮床操纵模式的生态沟渠,对氮、磷等营养盐以及有机物、藻类均有良好的净化效果,这反映了植物与微生物间的互生协同效应[32]。植物发达的根系为硝化菌、反硝化菌等微生物的附着生长提供了巨大的表面积,且水生植物可将氧气输送至根区,使根区形成了氧化态的微环境,这种有氧区域和缺氧区域的共存为根系好氧、兼性厌氧和厌氧微生物提供了不同的适宜的小生境。同时微生物可以把一些植物不能直接吸收的有机物降解成植物能吸收的营养盐类。其中,对叶绿素a的去除率尤为明显,这可能是由于蕹菜在试验期间的生长速率较快,使整个沟渠直接被覆盖,形成了厌氧环境,从而完全抑制了藻类的生长。

4.5生物填料技术对池塘养殖废水的调控效果

4.5.1对有机物的调控效果生物膜法对有机物的去除机制主要包括微生物好氧降解、胞外酶对大分子有机物的分解和生物吸附絮凝作用等方面[33]。弹性立体填料在排水沟渠中具有适合微生物附着生长的表面微环境,因此对养殖废水中的有机物有良好的净化效果,平均去除率为47.92%。

4.5.2对无机氮的调控效果生物填料技术对养殖废水中的氨氮和亚硝态氮具有较好的净化效果,平均去除率分别为58.59%、75.66%,但对总氮净化效果一般,平均去除率为14.89%。由于在生物脱氮过程中,总氮的去除包括氨化、硝化、反硝化等3个阶段[34],因此对氨氮和亚硝态氮的去除效果明显高于对总氮的去除效果。

4.5.3对总磷的调控效果本试验中,生物填料技术对总磷的净化效果不够理想,平均去除率仅为11.64%。这可能是由于弹性立体填料在池塘排水沟渠构建的结构不适合除磷菌的生长。

4.6结论

4.6.1自然沟渠自然状态下的排水沟渠在35 d内,对载鱼量不大于1.08 kg/m3的养殖模式所产生的养殖废水,具备一定的自净能力。但对总磷、总氮、无机氮类和有机物的净化效果均不够理想,须要加入人工技术手段来提高池塘排水沟渠的净化效率。

4.6.2生物浮床技术采用生物浮床技术构建了排水沟渠,养殖废水在沟渠内停留时间超过15 d,能达到淡水池塘养殖水排放要求;在35 d内,综合净化效果相对较好,同时具有一定的经济价值和美观价值,以及环境生态修复功能。一般情况下,生物浮床技术模式可作为构建淡水池塘生态沟渠的优先选择。

4.6.3生物填料技术采用生物填料技术构建生态(排水)沟渠,在35 d内对总磷的净化效果未达到淡水池塘养殖水的排放要求,对总氮的净化效率未达到淡水池塘养殖水排放的一级要求。其综合净化效果仅次于生物浮床,但对部分主要水质指标的净化效率最理想。因此,生物填料技术模式可作为构建淡水池塘生态沟渠的主要选择之一。

4.6.4水生植物操纵技术采用水生植物操纵技术构建生态沟渠,养殖废水在沟渠内停留15 d后,可达到淡水池塘养殖水排放要求;在35 d内对部分主要水质指标的净化效率不够理想,因而综合净化效果低于生物浮床和生物填料,但其相对比较美观。因此,水生植物操纵模式可作为构建淡水池塘生态沟渠的次要选择。

4.6.5水生动物操纵技术采用鲢鱼、鳙鱼生物操纵技术构建生态沟渠,在35 d内对总磷的净化效果不够理想,无法达到淡水池塘养殖水的排放要求;对其他水质指标的净化效率均一般,因而综合净化效果相对较低。因此一般情况下,鲢鱼、鳙鱼生物操纵技术不适合作为单一模式用于构建淡水池塘生态沟渠。

参考文献:

[1]农业部渔业渔政管理局. 中国渔业统计年鉴2016[M]. 北京:中国农业出版社,2016.

[2]蔡继晗,李凯,郑向勇,等. 水产养殖对环境的影响及其防治对策分析[J]. 水产养殖,2010,31(5):32-38.

[3]徐寿山. 中华鳖养殖生产现状及有关问题探讨[J]. 水产科技情报,2000,27(1):25-27.

[4]管越强,张磊,李文艳,等. 中华鳖养殖水体理化指标及浮游植物的研究[J]. 水产科学,2011,30(7):395-399.

[5]刘丰雷,谢从新,张念,等. 自然沟渠与水泥沟渠水生植物群落结构及净水效果研究[J]. 渔业现代化,2013,40(2):27-32.

[6]缪丽华,陈煜初,石峰,等. 湿地外来植物再力花入侵风险研究初报[J]. 湿地科学,2010,8(4):395-400.

[7]蔣跃,董琰,由文辉,等. 3种浮床植物生长特性及氮、磷吸收的优化配置研究[J]. 中国环境科学,2011,31(5):774-780.

[8]戴全裕,蒋兴昌,张珩,等. 水蕹菜对啤酒及饮食废水净化与资源化研究[J]. 环境科学学报,1996,16(2):249-251.

[9]李欲如,操家顺,徐峰,等. 水蕹菜对苏州重污染水体净化功能的研究[J]. 环境污染与防治,2006,28(1):69-71.

[10]汪开英,岑海燕. 漂浮栽培蕹菜、黑麦草对猪场废水的净化效果研究[C]//中国农业工程学2005年会学术年会论文集,2005.

[11]程树培,丁树荣,胡忠明. 利用人工基质无土栽培水蕹菜净化缫丝废水研究[J]. 环境科学,1991,12(4):41-57.

[12]黄婧,林惠凤,朱联东,等. 浮床水培蕹菜的生物学特征及水质净化效果[J]. 环境科学与管理,2008,33(12):92-94.

[13]刘喜坤,陈红娟,徐玉良,等. 生态浮床处理再生水的主要影响因素研究[J]. 环境科技,2014,27(4):14-17.

[14]国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会. 水和废水监测分析方法[M]. 4版. 北京:中国环境科学出版社,2002.

[15]Ostroumov S A , Library B Y. An aquatic ecosystem:a large-scale diversified bioreactor with the function of water self-purification function[J]. Doklady Biological Sciences,2000,374:514-516.

[16]Vagnetti R, Miana P, Fabris M,et al. Self-pufification ability of a resurgence stream[J]. Chemosphere,2003,52(10):1781-1795.

[17]Ostroumov S A.On some issues of maintaining water quality and self-purification[J]. Water Resources,2005,32(3):337-346.

[18]刘永,郭怀成,戴永立,等. 湖泊生态系统健康评价方法研究[J]. 环境科学学报,2004,24(4):723-729.

[19]何本茂,韦蔓新. 铁山港湾水体自净能力及其与环境因子的关系初探[J]. 海洋湖沼通报,2006(3):21-26.

[20]Ostroumov S A.On the Biotic Self-purification of aqutic ecosystems,elements of the Theory[J]. Doklady Biological Sciences,2004,396:206-211.

[21]任瑞丽,刘茂松,章杰明,等. 过水性湖泊自净能力的动态变化[J]. 生态学杂志,2007,26(8):1222-1227.

[22]周洋,周孝德,冯民权. 渭河陕西段水环境容量研究[J]. 西安理工大学学报,2011,27(1):7-11.

[23]张帆,徐建新,徐晨光. 辽宁省典型流域水环境容量计算与分析[J]. 水土保持研究,2010,17(5):231-234.

[24]中华人民共和国农业部. 淡水池塘养殖水排放要求: SC/T 9101—2007[S]. 北京:中国标准出版社,2007.

[25]雷泽湘,谢贻发,除德兰,等. 大型水生值物对富营养化湖水净化效果的试验研究[J]. 安徽农业科学,2006,34(3):553-554.

[26]贺锋,吴振斌. 水生植物在污水处理和水质改善中的应用[J]. 植物学通报,2003,20(6):641-647.

[27]黄子贤,张饮江,马海峰,等. 4种沉水植物对富营养化水体氮磷的去除能力[J]. 生态科学,2011,30(2):102-106.

[28]崔福义,林涛,马放,等. 水体治理中鲢鳙生物操纵作用的实验研究[J]. 南京理工大学学报,2004,28(6):668-672.

[29]Boers P,Ballegooijen L V,Uunk J.Changes in phosphorus cychng in a shallow lake due to food web manipulation[J]. Freshwater Biology,1991,25(1):9-20.

[30]陈少莲,刘肖芳,华俐. 鲢、鳙在东湖生态系统的氮、磷循环中的作用[J]. 水生生物学报,1991,15(1):8-26.

[31]Smith D W.Biological control of excessive phytoplankton growth and the enhancement of aquacultural production[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,1985,42(12):1940-1945.

[32]贾晨,殷守仁,赵文,等. 生物浮床技术研究与应用进展[J]. 中国水产,2014(4):76-77.

[33]周云,何义亮. 微污染水源净水技术及工程实例[M]. 北京:化学工业出版社,2003:97-127.

[34]Packham R F.Public health and regular aspects of inorganic nitrogen compounds in drinking water[J]. Water Supply,1992,10(3):17.何海生,刘金殿,张爱菊,等. 钱塘江水域秋季着生藻类群落特征与水环境因子的关系[J]. 江苏农业科学,2020,48(13):292-297.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2020.13.058

- 互联网金融盈利模式分析

- 供应链金融对中小企业融资支持研究

- 经济周期波动对企业商业信用的影响

- 商誉与企业价值

- 国际经济贸易的发展对我国经济的影响分析

- 我国互联网经济的发展困境分析与对策探讨

- 政府主导型农地经营权抵押贷款风险分担比例研究——基于效用理论的视角

- 我国宏观经济与股票市场互动关系分析

- 城市文化主题公园景观设计的要点分析

- 浅析韩国移动支付现状

- 基于因子分析的福建省各地市经济实力分析

- 基于Fuzzy-DEMATEL方法的家电企业履行EPR影响因素研究

- 中国-东盟博览会对广西外向型经济发展的推动作用

- 氟泵双系统在集装箱数据中心的应用

- 加快城市内涝整治,切实提升城市环境——关于加快城市内涝治理若干思考

- 警惕昌赣高铁的虹吸效应 加快赣南苏区高质量发展

- 商业银行对“假按揭”的识别与风险防范

- 国内金融机构业务发展的思考和建议

- 杭州会奖企业发展现状及发展对策研究

- 浅析贵州省特色金融发展下的精准扶贫模式

- 八八战略指引下嘉兴市民营经济发展研究

- 乡村产业结构升级与乡村振兴

- 基于竞合模型的茂名水果区域合作策略研究

- 政府会计准则的理论结构及其治理功能研究

- 浅析全面二孩政策对学区房价格的影响

- belted up

- belting

- belting up

- beltless

- belt out

- belts

- belt sth out

- belt sth ↔ out

- belts up

- belttightening

- belt up

- beltway

- belt²

- belt¹

- belt-ˌtightening

- be lucky enough to do sth/have the good fortune to do sth

- belying

- be made for

- be made for each other

- be made for sb/each other

- be made in

- be made of

- double bass

- double-bass

- double basses

- 代际符号

- 代面

- 代马依风

- 代马望北

- 代驾

- 令

- 令下如山倒

- 令不虚行

- 令亲

- 令人

- 令人不快的

- 令人仰慕的德行

- 令人伤感的天气

- 令人作呕

- 令人倾倒

- 令人冷齿

- 令人切齿

- 令人十分佩服或爱慕

- 令人十分恶心讨厌

- 令人十分痛恨

- 令人厌恶

- 令人厌恶、恼恨

- 令人厌恶憎恨

- 令人厌恶的、不容易治好的疾病

- 令人发愁