[摘 要]数学教学设计要做好“两解读”:一是解读好教材,认真领会编者编排教材内容的意图;二是解读好教师用书,牢牢把握其中的教法设计和教学理念。做好这“两解读”,才会有清晰的教学思路,才能设计出符合学生认知规律的教学方案,从而有效提高教学效果。

[关键词]两解读;教学设计;教材;教师用书

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2017)20-0028-01

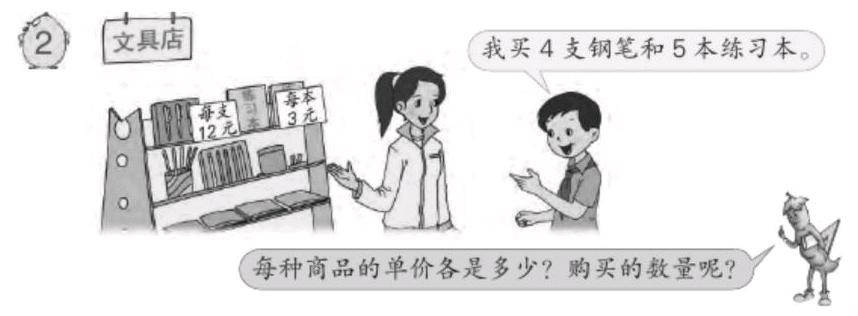

在一次公开课中,我校一位年轻教师在执教苏教版四年级下册第三单元“三位数乘两位数”的例2(如下图)时,进行了如下教学设计。

师:如何计算买钢笔需要多少钱?

生1:12×4=48(元)。

师:能具体说一说这道算式中每一个数字所表示的意思吗?

生1: 12是一支钢笔的价钱,4表示钢笔的支数,48表示总共需要用的钱数。

生2:12表示的是一支钢笔的价钱,4表示买了几支钢笔,而48表示的是买钢笔一共花的钱数。

(该教师以同样的方式引导学生求出练习本所需的钱:3×5=15(元))

师:这两道算式有什么共同特点?

生3:都是求钢笔和练习本总共需要花的钱。

师:对,我们可以用“总价”来表示这一数量。(板书:总价)

生4:我还知道买了几支钢笔和几本练习本。

师:对,我们就用“数量”来表示这两个数量。(板书:数量)

生5:我还知道每支钢笔和每本练习本分别是多少钱。

师:我们可用“单价”来表示。(板书:单价)

……

【思考】这节课中,该教师直接告知学生什么是总价、数量与单价,学生只知其然,却不知其所以然。为什么会出现这种情况呢?笔者经过分析发现,这位年轻教师在进行教学设计时,没有好好解读教材与教师用书。

一、解读教材是教学前提

作为数学教师,在进行教学设计前应解读好教材,领会编者编排教材内容的意图。只有这样,才能设计出高质量的教学方案,发挥教材在数学教学中的作用。

例如,教材例2的情境图下方有这样一行字:“每种商品的单价各是多少?购买的数量呢?”如果教师进行教学设计时能真正解读这一句话,就能发现编者的意图是先让学生明白什么是单价,什么是数量,然后再拓展到总价上。因为学生在生活中已对单价与数量有初步的感性认识,所以教材就直接让学生给情境图中所呈现的数字定一个名字,当学生明白什么是单价和数量时,再引入复合单位来表示单价,最后,再出现一个表示购买文具的单价、数量和总价情况的表格,让学生先填写表格,再计算总价,并联系表格数据来思考总价与单价、数量之间的关系。

充分解读教材,明白编者的意图,然后结合学生的实际来设计教学流程,才能设计出高质量的教学方案。

二、解读教师用书是教学关键

在教师用书中,每一版块的内容都有“教材说明”与“教学建议”。通过“教材说明”,教师可以更好地把握编者的意图,解读好教材。而“教学建议”是对教学设计的一种建议,或者说提供一个思路,它是基于学生的生活经验而设计的。因此,教师应深入挖掘“教学建议”中契合本班學生的建议,经反复研读后,揣摩透其中的教学思想,并为已所用,从而设计出更好的教学方案。

例如,对上述教学内容,教师用书建议:可先出示例题情境图,让学生说说从中知道了什么,根据题中的条件可以提出哪些用乘法计算的问题;再以“每支12元”为例,介绍用复合单位表示单价的方法,让学生写一写、读一读;接着出示题中的表格,让学生填写表格,并算出每种商品的总价。组织反馈时,一是要让学生具体说说是怎样根据单价和数量求总价的,二是要引导学生比较上面两道算式,说一说已知条件和未知条件的相同点,并引入数量关系式。这样,可让学生初步感悟数学基础知识,积累数学活动经验。

综上可知,教材是开展数学教学的媒介,教师用书是教师教学设计的参考。教师只有深入解读好教材与教师用书,才能设计出符合学生认知规律的教学方案,从而有效提高教学效果。

(责编 黄春香)

- 应用“三分法”思考法学领域中的问题

- “慎刑”与“重德”

- 论《社会契约论》中的法律思想

- “法律的王国”还是“人的王国”

- 不动产物权登记的效力研究

- 未成年人犯罪记录封存制度的完善建议

- 谈我国行政立法中的公众参与制度

- 行政机关法定代表人出庭制度存在问题及解决路径

- 刑事缺席审判制度的本土构建研究

- 人民调解制度及其重构

- 未成年人刑事诉讼制度在新刑事诉讼法的完善

- 刑事辩护准入制度与有效辩护及普遍辩护

- 以审判为中心的诉讼制度改革

- 浅论刑事自诉案件的审前程序制度构建

- 我国行政调解制度的弊端及完善

- 完善行政诉讼制度的若干思考

- 《劳动合同法》在技工学校的一体化教学研究

- 新时期大学课堂经济法学教学实践改革的刍议

- 大学生宪法意识现状及提升策略探究

- 生态文明融入高校思想政治教育意义及教育方法拓展

- 大众心理学视角下教育环境对思想政治教育的影响及优化策略

- 全面推进高考改革背景下对高中思想政治课程教学的几点建议

- 网络文化视域下大学生社会主义核心价值观的培育

- 生态化视角下的高校思想政治教育研究

- 高校思想政治理论课实践教学有效性探究

- geographers

- geographic

- geographical

- geographically

- geographies

- geography

- geologer

- geologian

- geological

- geologically

- geologies

- geologist

- geologists

- geology

- geomembrane

- geometric

- geometrical

- geometrically

- geometric progression

- geometric progressions

- geometric-progressions'

- geometrics

- geometric series

- geometries

- geometry

- 溘世

- 溘丧

- 溘从朝露

- 溘先朝露

- 溘尽

- 溘死

- 溘死朝露

- 溘死溘逝

- 溘毙

- 溘溘

- 溘焉朝露

- 溘焉长往

- 溘焉长辞

- 溘焉长逝

- 溘然

- 溘然朝露

- 溘然而逝

- 溘然长往溘然而去

- 溘然长逝

- 溘至

- 溘谢

- 溘逝

- 溚

- 溜

- 溜、夹、苍、腿、脑、摄、撮、叉、勾、大溜