廖丽环

〔摘要〕以事后救济为主的环境公益诉讼并不能完全实现原环境的恢复,环境议题从事后救济到事前预防的转捩,促就了预防性环境民事公益诉讼的因应。预防性环境民事公益诉讼的本质是通过诉讼程序落实风险管控的公法责任以发挥法院的环境规制作用,并弥补行政规制的不足。但既有预防性环境民事公益诉讼的规则过于模糊,存在适用盲点,亟需梳理内在规范构造。具体而言,以重大风险为启动前提,但应从“质”与“量”二维标准加以界定;以污染行为和破坏生态行为为审查对象,但应着力于以行为为主附带结果的审查标准;以公共利益为保护对象,但应区分环境公益与环境私益的实质内涵和顺位选择;以法律规定的机关与组织为诉讼主体,但应授予公民原告资格并肯定行政机关的独立参与人身份。除此之外,诉讼参与人之间的风险交流有助于推动预防性环境民事公益诉讼的进程,未来制度改革上应致力于商谈主义司法的形塑,通过强化法院职权以敦促风险交流的充分展开,最终促进法院环境规制权能的完善。

〔关键词〕预防性环境民事公益诉讼; 环境消费利益; 原告; 商谈主义司法

〔中图分类号〕H0〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2021)01-0066-08

一、 预防性环境民事公益诉讼的制度因应

我国面临严峻的生态环境压力,根据《2019年中国生态环境状况公报》的数据反馈,全国仍有180个地级及以上城市环境空气质量超标,占全国534%;内陆渔业水域与2018年相比,总磷、高锰酸盐指数和挥发性酚超标范围有所增加;全国水土流失面积27369万平方千米;全国生态环境状况指数(EI)值为513,生态质量一般。生态环境的不断恶化进一步导致社会矛盾的弥散化,大型群体性环境冲突事件频频爆发,如多地PX项目事件、启动728事件、什邡的钼铜事件等。有学者指出由环境污染引发的群体事件以年均29%的速度递增,已经远远超过我国的GDP增速。在应对上述生态环境危害上,我国传统管控手段以行政规制为主,包括设定污染物排放标准、以环境标准为基础设定各类行为义务(申报登记、环境保护设施、安装污染物排放自动检测设备等)、行政许可制度、设立监督机制、征收环境税等。但是行政规制效率低下、成效不足、连贯性差、利益寻租、易被俘获等问题愈发凸显,使其在应对环境风险上力有不逮。而法院在减少规制人员利益俘获、信息获取、个案判断灵活性等方面的比较优势使其逐渐成为行政规制的重要补充方式[1]。

法院的环境规制功能主要是通过环境公益诉讼实现,其中环境民事公益诉讼作为程序法绿化的典范,担当着绿色法治的美好愿景。传统环境民事公益诉讼以补偿性与惩罚性为基调,偏重对遭受实质性环境损害权益的事后救济。然而,由于环境污染具有明显的不可逆性,仅仅在实质性损害后果发生后苛责致害者(污染者)承担相应民事责任的方式,往往难以避免损害后果的扩大化,也无法从源头上根治环境污染与生态破坏。环境问题的自然属性要求环境公益诉讼必须重视事先预防[2]。2015年最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(下文简称《解释》)第1条规定:“法律规定的机关和有关组织依据民事诉讼法第五十五条、环境保护法第五十八条等法律的规定,对已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的污染环境、破坏生态的行为提起诉讼,符合民事诉讼法第一百一十九条第二项、第三项、第四项规定的,人民法院应予受理。”该条款突破了传统的无损害无救济原则,从事后救济到事前预防的扩展,由此确立了以预防环境污染和生态损害为核心目标的预防性环境民事公益诉讼,回应了绿色法治对环境风险预防的新要求。目前预防性环境民事公益诉讼的规范指引以《解釋》第1条为中心,规范构造上内含了启动前提、受案范围、保护对象及诉讼主体四个部分,但由于规范要件的高度模糊性导致实践中预防性环境民事公益诉讼受理量长期低迷,因此极为有必要进一步梳理与解读,以增强规范指引的操作性。

二、 启动前提:“重大风险”的二维判断

“具有重大风险”涉及质和量两个判断,“质”关涉如何理解“具有”和“风险”;“量”取决于如何把握“重大”。

(一) 质的维度:风险与危险的界分

环境民事公益诉讼中规范性构成要件的不确定性十分凸显,这些要件往往需要通过价值判断对其加以评价[3]。风险就属于典型的规范性要件判断。在界定风险时必须同危险相界分。依环境损害发生的可能性程度区分为危险和风险,通常会发生的损害称之为“危险”;通常不会发生,只是有造成损害可能性的为“风险”[4]。风险和危险的临界在于损害发生的盖然性上危险高于风险,危险具有明显的可预知性,而风险具有高度不确定性。笔者认为预防性环境民事公益诉讼的风险内涵应包括三个方面:第一,不确定性可表见为无知和无法决定两种情形,无知即不知未知之物(what is not known is not known);无法决定即随机的链式关系、网络和过程使预测难以进行[5]。无知情形已经超越人类认知范围,应当排除在预防性环境民事公益诉讼之外。第二,可预见性、发生的盖然性越接近危险的风险行为或决策,越应成为预防性环境民事公益诉讼的防御对象。从成本与效益角度而言,风险评估和界定需要动用大量技术力量、科学知识、风险资源分配等,成本并不低,通常可预知性和发生盖然性越高的就越能达致一个相对合理的成本与收益比,那么所采取的防御措施更易被证明是正确且可接受的,况且司法作为最后一道防线,理应在风险行为反对者发动司法时,课以其一定的限制条件以警示其认真对待权利。第三,应藉由环境标准的制定弥合社会大众与科学认知在风险共识上的裂缝。风险、不确定性、公共利益都是高度抽象的法律概念,终归是主体的价值判断,风险认知本质上是一种主观性评价,即便在风险量化中相似,也可能因为人们不同的评价带来截然相反的认识。如何在官方交往和社会公众之间形成统一风险共识,需要借助环境标准统一风险的量化评估,以期在科学认知上达成共识。环境标准最核心的两个变量是环境质量标准和污染物排放标准,前者明确了可接受的环境质量水平,确定了允许环境损害的剩余水平;后者界定了特定种类污染源可以向环境排放多少污染,被认为是一个具体危险抵抗或排除的标准,是最低保护限度的标准,针对明显可预见危险的最低限度。在中华环保联合会诉德州晶华集团振华有限公司案中,法院认为“企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者重点污染物排放总量控制指标排放污染物的行为可以视为是具有损害社会公共利益重大风险的行为”,因此,某一行为能否成为预防性环境民事公益诉讼所要防御的风险行为,需要通过环境标准这一工具识别行为客体即环境,在作出风险的事实判断时进一步识别行为客体所指向的利益保护是否指涉公共利益。预防性环境民事公益诉讼中风险评估和判断需要环境标准的规范化和统一化,那么如何确保标准的可接受,这就需要在环境标准制定嵌入风险交流,减少公众感知与客观风险的差距(详见量的分析,此处不赘述)。

(二) 量的维度:“不可接受”到“可接受”的命题转换

何谓重大?涉及定量分析并反映危害程度。笔者认为预防性环境民事公益诉讼以重大为量,反面意思是这些重大行为已经超出环境承载力并且是人类不可接受的,那么在界定重大时可以反向解释,即转换到可接受的定义中,将问题转换为什么样的风险行为是能被环境和人类所容忍与接受?此时可容许性风险就不应当成为预防性环境民事公益诉讼的防御对象。这其实就是国际通行的环境预防原则的强弱之分。强风险预防原则(The Strong Precautionary Principle)是指除非能确定一项行动没有任何危害,否则不能进行;弱风险预防原则 (The Weak Precautionary Principle)是指缺乏充分的确定性不能作为采取措施预防可能带来危害的行为的理由[6]。由此,对可接受的探讨必须回到环境标准定量化中。风险预防是寻求安全的活动,但在追求安全过程中必然会对个人和企业的行为产生限制,比如更严格的环境标准会要求企业对污水进行更严格的治理或者提高产品的安全水平,这会导致经营成本的上升甚至影响产业发展和社会经济效益[7]137。这意味着对环境风险的預防某种程度上就是对经济发展的限制。因而环境标准制定是一种政治过程,它必须妥善地平衡安全、发展、繁荣等不同价值[8]。说到底环境标准是否具有可接受性的衡量尺度在于是否符合比例原则与成本收益原则,是否在风险决策和评估中展开充分的风险沟通与交流,这两点影响到官方决策的可接受性(可接受性是科学性与合理性的统一)。

第一,比例原则。比例原则围绕手段与目的关系展开,最终落脚点在于二者不得不成比例,立法者并非要求达致一个最圆满的衡量,而只是禁止“不合比例”,因而审查比例原则应框定在消极面,即否定性要求“不得不成比例”,无论是对决策者还是行为的被规制者而言都是一种较低限度的要求。置换到预防性环境民事公益诉讼语境中,不成比例可等同于超出社会可接受范围。对于预防性环境民事公益诉讼而言,并非预防水平越高越好,而是“要从社会可接受水平出发,采取切合实际且适当的防范措施,因此要符合成本收益比”随着行政行为的可接受性理论提出,比例原则也逐步强调可接受性。。由此可见,本益分析镶嵌在不成比例的判断标准之中,但环境风险与其他风险不同的是环境保护与经济发展关系密切,常常处于此消彼长的对立之中,因此环境风险的衡量并非都是属于可计价的工具合理性或技术化风险管理,更多关涉到价值判断、政治决策、公共选择等非定量的本益分析。此时比例性判断只能依流动的、发展的社会平均见解,依具体场合、各事情、各要素综合判断[9]57。2007年厦门PX事件厦门PX项目在投产后预计工业产值可达厦门市GDP70%,带来巨大的经济效益。但一旦迁建,则损失巨大,包括预计工业产值归零,还包括赔偿给前期建设投入项目发展商的损失,但最后政府还是决定顺从民意,以环境风险预防为主。是典型的社会政治价值在最后的迁建决定中起决定性作用。但这些非经济价值并不存在现实的相关市场,在对它们进行利益衡量时,尤其是公益与私益、环境保护与经济发展、环境权与人身、财产权利以及个人主体与类主体之间发生冲突时,法官除了需要将环境标准作为界定是否具有重大风险的统一规范指引,更需要法官充分依靠情境理性做出本益分析,正如哈贝马斯所言“理性必须放置在一定的情境里加以判断,一方面我们在各种社会的和自然的场景内习得理性,另一方面,我们行为的理性程序依赖于我们所处的场景”[10]78,这些对法官的日常生活经验、政策敏感度、风险感知能力以及专业水准的考量越发严格,所以环境司法专门化亟需在全国范围内进一步统筹。

第二,风险交流在预防性环境民事公益诉讼中的作用。风险行为的社会容忍度和风险决策的可接受性,关系到风险行为是否属于预防性环境民事公益诉讼所言的重大风险。可接受性的判别除了借用比例原则中本益分析和情境理性,更需要将风险交流嵌入到预防性环境民事公益诉讼之中。风险沟通即信息交流并非局限于信息披露或公开,更为重要的是信息接收者能否及时接收且理解。因而我们不仅要关心提供何种信息(说什么)、意向中的信息接收者有何种特征(向谁说)、还要注意到不同信息表达方式(如何说)也会影响到意向听众对信息的接收和反应,甚至自己的形象和地位(谁在说)也会影响到信息交流的效果参考了交流理论中广泛应用的分析框架:谁(who)向谁(whom)说了什么(what)有何种影响(what effect)。。那么体现在诉讼中则转化为司法运行的微观社会结构分配,即谁告、谁辩、谁审、谁说等,关系到诉讼构造的安排,关乎法官、当事人、律师、专家等问题,其中要解决好法官与当事人之间的诉审关系,当事人之间的权义分配。

三、 审查标准:行为附带损害原则

有学者指出,环境民事公益诉讼司法实践中普遍存在“污染环境行为要件存在与造成环境损害事实捆绑适用”[11]的错位现象,如在中华环保联合会诉德州晶华集团振华有限公司案,法院在裁量本案是否属于《解释》第1条受案范围时,除了在认定重大风险时以生产者经营者超过污染物排放标准或者重点污染物排放总量控制指标为标准外,在说理过程中格外强调超标排污行为损害财产及人身利益的风险,可见法院在判定重大风险时并不认为超标排污行为本身足以构成“重大风险”,而倾向于认为对财产和人身的损害是认定是否存在“重大风险”的重要标准。这就导致环境司法实践中受案范围的审查标准发生从行为转向结果的错位,而这并不利于尚未出现实质性损害后果的预防性环境民事公益诉讼的发动。

预防性环境民事公益诉讼侧重源头性风险行为的预防,通常是指那些尚未发生或者正在发生且有可能造成损害之虞而非损害之实的行为。如果以损害后果为侧重,不仅不利于司法提前介入环境保护的全过程,也不利于发挥环境风险事前防控的作用。因此,要将行为要件作为审查标准,意在防范那些尚未发生或正在发生的环境风险。具体而言应侧重环境侵害行为的类型化。预防性环境民事公益诉讼以行为为导向,类型化分析有助于厘清环境侵害行为彼此边界。环境侵害行为传统分类多数依据致害主体性质、人数等划分为生活性污染与企业经营性污染、单独的环境侵害与环境共同侵害等,对于预防性环境民事公益诉讼而言应当首要根据侵害行为性质划分为污染环境行为和破坏生态行为,与规范分类保持一致。虽然污染环境和破坏生态都是不合理开发利用自然资源与环境,但二者在原因行为、行为的表现形态、主要损害后果 、受害人对侵权后果的可预测性等方面并不相同[12]。不仅要区分二者本身的行为边界,更要进一步细化它们的具体类型。破坏生态行为通常是因采矿、取水、工程建设等人为活动引发滑坡、泥石流、地裂、地面塌陷等灾害,可以划分为土地资源破坏、草地资源破坏、森林资源破坏、水资源破坏、矿产资源破坏、物种资源破坏等但虽说二者有区分也不可否认在特定情境下发生转换的可能,比如污染环境的同时进一步损害生态环境,而生态环境的破坏反过来降低环境自净能力从而加剧污染。。不仅如此,为了体现预防性环境民事公益诉讼的源头防范性,应当将被告违反环境影响评价、排污许可证、污染物排放标准等环境法律规定的行为纳入受案范围。

此外,环境侵害的二元性决定行为和损害具有不可分离性,在审查行为的同时可附带审查是否有损害之虞。环境风险可分为突发性和常规性两类,突发性风险活动的损害后果可能是紧紧伴随着风险行为而出现的“即刻且危险的存在”(显而易见且即时发生),而常规性风险的损害后果往往是长期累积逐渐显现出来,环境侵害的潜伏性和滞后性特征使得行为与损害之间存在显明或隐缩两种关系,“环境侵权行为与损害密不可分”[13]。所以在审查行为的同时可附带审查是否具有损害之虞。

四、 保护对象:环境公益与环境私益的实质内涵及顺位选择

普通环境公益诉讼在公共利益要件的裁判中存在三个问题:一是公共利益要件虚置化张旭东教授[11]指出,“目前环境民事公益诉讼中对于污染环境行为是否损害社会公共利益问题,当事人几乎没有争议,法院在裁判文书中也不作任何讨论,16起胜诉案件法官都以存在损害事实且诉至法院为由默认了损害公益”。;二是公益保护私益化。环境要素所呈现的公共和私人财产权双重属性,兼具私益和公益双重性质,导致环境民事公益司法保护的私益化进而出现私益遮蔽公益[14]110;三是實践中某一环境诉讼的公益与私益的属性判断,往往不是司法查明与自由裁量的结果,多数情况下原告类型塑造了环境诉讼的程序选择有学者[3]认为原告类型对环境诉讼程序影响较大,通常检察机关提起的,法院会支持其公益主张,而如果是公民个人提起的环境公益诉讼,则并非完全被法院支持。。因此如何界定环境公益以及如何调谐公益与私益的关系,应在预防性环境民事公益诉讼中有所关照。

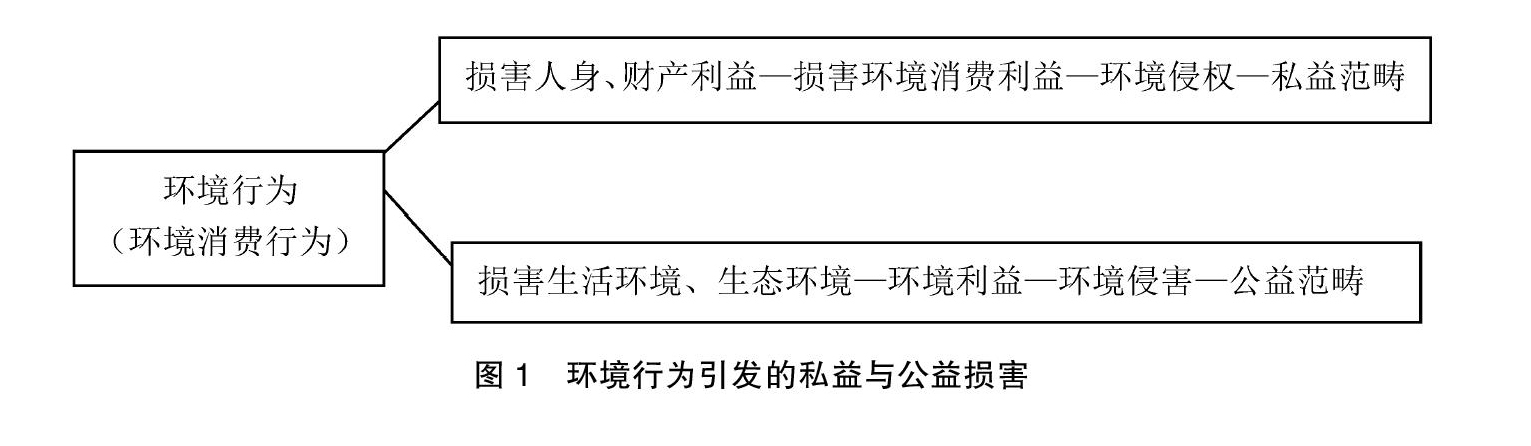

首先,预防性环境民事公益诉讼的公益,指涉的是环境利益而非人身、财产等消费利益。环境法学者以环境对人的生态服务功能为依据,将与环境相关的人类利益分为人格利益 、财产利益以及环境利益三种[15]。环境行为或环境消费行为(是指使用环境,比如开采环境资源、向环境排放废弃物等)造成两类损害(见图1):一类是环境侵权范畴内的环境消费利益损害。人与环境的消费关系会产生“环境消费利益”[16],它体现在具体消费者身上,对应的是人身和财产利益。另一类环境侵害范畴内的环境利益损害,是指“环境污染、生态破坏”。环境利益是指原环境的自然面貌,即未发生不利变化的环境的自然面貌[16]。原环境是以人类为尺度,比如“清洁”“能力”“多姿多彩”与“厚实”,表达的是环境在人类尺度之下的品质,反映的是环境满足人类需求的一种状态。环境因具有生态服务功能而能满足人的多种需要所承载的公共性利益,因而也被称为狭义的“环境公益”[15]。受众对象具有普惠性和非排他性,当环境作为一种公共物品而被类主体所拥有时就不大可能排除任何人对公共物品的享用,环境利益原则上具有公益性。因此从严格意义上而言环境消费利益是私益范畴,环境利益才是公益范畴。预防性环境公益的着力点在于防止环境发生了不利变化或者环境问题的产生,即防患负环境利益,而非救济人身、财产消费利益,这也是预防性环境民事公益诉讼区别于普通环境公益诉讼的意义所在。因此,在判断是否具有损害环境公益时,可以考虑污染行为和破坏生态行为是否发生在自然保护区、饮用水源保护区、重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等需要保护的区域;是否影响珍稀濒危动植物、生物多样性;是否影响到生态功能等。

其次,正确处理公益与私益之间的关联与转化问题。环境行为产生的两类损害在理论上虽然可以明确界分,但实际操作却很难达到泾渭分明的效果,原因在于环境要素具有公共和私人双重属性,公益保护并不排除私益。《解释》第29条第29条:法律规定的机关和社会组织提起环境民事公益诉讼的,不影响因同一污染环境、破坏生态行为受到人身、财产损害的公民、法人和其他组织依据民事诉讼法第一百一十九条的规定提起诉讼。允许公益诉讼与私益诉讼并存,第30条已为环境民事公益诉讼生效裁判认定的事实,因同一污染环境、破坏生态行为依据民事诉讼法第一百一十九条规定提起诉讼的原告、被告均无需举证证明,但原告对该事实有异议并有相反证据足以推翻的除外。对于环境民事公益诉讼生效裁判就被告是否存在法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形、行为与损害之间是否存在因果关系、被告承担责任的大小等所作的认定,因同一污染环境、破坏生态行为依据民事诉讼法第一百一十九条规定提起诉讼的原告主张适用的,人民法院应予支持,但被告有相反证据足以推翻的除外。被告主张直接适用对其有利的认定的,人民法院不予支持,被告仍应举证证明。规定了前诉裁判对后诉裁判的预决效力。但传统环境公益诉讼从二者是否存在牵连性、是否有益于私益诉讼的规模化解决、是否有助于纠纷的实质解决等方面考量,往往将策略诉诸于强制合并或混合并存模式,并藉由“诉讼担当”[17]与“实体请求权”[3]理论以解决公法融合和转化的问题。然而,与传统环境公益诉讼不同的是,原告若就同一污染行为或破坏生态行为另行提起诉讼,首先面临的是如何证明尚未形成或正在形成的风险行为对个人利益即将或可能造成损害?本身预防性环境民事公益诉讼防御的是一种不确定危险,要么不发生,要么发生的可能性很小,侵害对象抽象性(难以确定是哪个具体受害者)、侵害的环境客体整体性(比如一条河、一个村庄、一块区域等)这些潜在危险如何显现在具体个体上,这一点难以捕捉,此时举证相当困难。相反将这种潜在危害依附在普遍性的类主体利益与相对而言更大的环境客体上,对原告而言举证相对简单,比如对于工厂建设我们可以预判该工程项目实施对周边生态环境可能造成潜在环境风险,但很难预测到它会损害到哪个具体的人。既然就同一行为提起的公益诉讼与私益诉讼所涉的侵权行为和所依赖的事实基础是一致的,那么脱离于公益诉讼去主张私益,对预防性环境诉讼的原告而言,可能因举证不能而承担败诉或被驳回的后果,也会造成诉讼程序的重复和浪费,并不符合经济诉讼原则。即便第30条已生效的公益诉讼裁判判决对后诉私益诉讼裁判的拘束力明显地向原告倾斜,减轻原告举证责任,对原告的私益主张无疑是一种有利保护,但原告与此同时必须负有容忍的义务即必须以已生效公益诉讼判决(必须等待前诉审理结果)作为私益主张的前提,这对私益保护而言可能是一种迟延的正义。可见,既有司法解释缺少一种诉讼程序能够同时包含公益与私益,解决因公益优先带来的私益保护迟延、因单独主张私益而面临举证难的困境,这需要我们立法、司法解释上做出更大胆的尝试,应允自益与他益形式的公益诉讼存在自益形式的公益诉讼是指通过受害者个人提起的,但旨在维护社会公共利益的诉讼;他益形式的公益诉讼是指,即原告起诉并非由于自己的权利或利益受到某种直接的侵害,而是为了维护客观的法律秩序或抽象的公共利益。,建立一种类似“公益附带私益”[18]的诉讼程序,贯彻一次程序解决纠纷的司法理念,同时通过主位与次位的安排以保证公益对私益裁判在证据、事实与法律上的拘束力和预决力。

最后,強化职权进行主义。法官主导程序性事项进行,当事人负有促进诉讼的义务。一方面,在私益诉讼或公益诉讼进行过程中,法院认为此案件涉及公益或私益时,主动发布信息告知社会,通知环保组织作为公益原告参加私益诉讼或允许私人加入到正在进行的公益诉讼,将公益与私益合并,公益部分按公益条款与规则处理,充分协调好公益与私益的互动;另一方面,有条件地禁止调解、和解与撤诉,使公益损害能得到完全的司法救济。

〔参考文献〕

[1]

何江. 论环境规制中的法院角色——从环境公益诉讼的模式选择说开去[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),? 2020, 22(1): 141149.

[2]吴凯杰. 论预防性环境民事公益诉讼[J]. 理论与改革, 2017(1): 146161.

[3]杨秀清, 谢凡. 环境民事公益诉讼法律适用困境及其破解[J]. 河北法学, 2020, 38(5): 4265.

[4]张旭东. 预防性环境民事公益诉讼程序规则思考[J]. 法律科学, 2017, 35(4): 164172.

[5]WYNNE B. University and envirronmental learning: reconceiving science and policy in the preventative paradigm[J]. Global Environmrntal Change, 1992, 2(2): 111127.

[6]彭峰.? 环境法中“风险预防”原则之再探讨[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2012, 14(2): 126130.

[7]沈岿. 风险规制与行政法新发展[M]. 北京: 法律出版社, 2013.

[8]RICHARD J, PIERCE J, SIDNEY A, et al.? Administrative Law and Process[M]. New York: The Foundation Press, 1985.

[9]许玉镇. 比例原则的法理研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009.

[10]金自宁. 风险中的行政法[M]. 北京: 法律出版社, 2014.

[11]张旭东. 环境民事公益诉讼三要件研究[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2015, 36(4): 106111.

[12]陈开梓. 环境侵权类型化探析[J]. 行政与法, 2008(5): 5559.

[13]吕忠梅. 论环境侵权的二元性[N]. 人民日报, 2014 1029(08).

[14]沈德咏. 最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与使用(上)[M]. 北京: 人民法院出版社, 2015.

[15]杨朝霞. 论环境公益诉讼的权利基础和起诉顺位[J]. 法学论坛, 2013, 28(3): 102112.

[16]徐祥民, 朱雯. 环境利益的本质特征[J]. 法学论坛, 2014, 29(6): 4552.

[17]黄忠顺. 论公益诉讼与私益诉讼的融合——兼论中国特色团体诉讼制度的构建[J]. 法学家, 2015(1): 1931.

[18]汤唯建. 评司法解释中的公益诉讼[J]. 山东社会科学, 2015(1): 5359.

[19]李琳. 论环境民事公益诉讼之原告主体资格及顺位再调整[J]. 政法论坛, 2020, 28(1): 162169.

[20]孙海涛, 张志祥. 论我国环境公益诉讼原告主体资格的拓展与抑制[J]. 河海大学学报( 哲学社会科学版), 2020, 22(4): 97104.

[21]黄锡生, 谢玲. 环境公益诉讼制度的类型界分与功能定位——以对环境公益诉讼“二分法”否定观点的反思为进路[J]. 现代法学, 2015, 37(6): 108116.

[22]段厚省. 诉审商谈主义: 基于商谈理性的民事诉讼构造观[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013.

The Normative Structure of Preventive Environmental Public Interest Litigation:

Taking Article 1 of “The Interpretation of Several Issues on the Application

of Law to Civil Public Interest Litigation Cases”as the Center

LIAO Lihuan

(Law School, Fuzhou University, Fuzhou 350000, China )

Abstract: Environmental public interest litigation based on postrelief cannot fully restore the original environment. The transition from postrelief to preprevention on environmental issues promotes the response of preventive environmental civil public interest litigation. The essence of preventive environmental civil public interest litigation is to implement the public law responsibility of risk management and control through litigation procedures to give full play to the courts environmental regulations and make up for the lack of administrative regulations. However, the existing preventive environmental civil public interest litigation rules are too vague, and there are blind spots in the application, and it is urgent to sort out the internal normative structure. Specifically, major risks are the prerequisite for starting, but should be defined from the twodimensional standards of “quality” and “quantity”; pollution behaviors and ecological damage behaviors are the objects of review, but should focus on behaviorbased review of incidental results standard; public interest is the object of protection, but the substantive connotation and priority selection of environmental public interest and environmental private interest should be distinguished; the lawprovided agencies and organizations should be the subject of litigation, but citizens should be qualified as plaintiffs and affirmed as independent participants of administrative agencies. In addition, risk communication among litigation participants will help promote the process of preventive environmental civil public interest litigation. In the future system reforms, efforts should be devoted to the shaping of negotiating justice, and the power of courts should be strengthened to promote adequate risk communication. Unfold, and ultimately promote the improvement of the courts environmental regulation power.

Key words: preventive environmental civil public interest litigation; environmental consumer interest; plaintiff; negotiating justice

- 基于动画媒体影响下儿童社会行为的探究

- 校企合作产业学研一体化对就业的影响调查分析

- 高职院校创业创新型大学“创”什么、如何“创”的探索与研讨

- 职业强国下高职学生就业危机的意识培养

- “00后”理工科大学生思想政治教育模式初探

- 新时期高职院校人文素质教育有效路径研究

- 女大学生就业难影响因素及对策探讨

- 浅析学前教育专业实习现状及对策

- 怎样解决农村留守儿童隔代家庭教育问题探析

- 浅谈如何开展创新的德育工作

- 高职院校学生意外伤害事故处理及预防措施

- 高校教育行政管理现状与改革方案研究

- 浅谈提高高职院校办学质量的管理对策

- 基于教师发展中心的高职院校“双师型”教师培养培训体系建设路径思考

- 激发办学活力,推动学校高质量发展

- 高校办公室工作人员需具备的综合素质与管理能力探讨

- 高校学生工作“管理—服务—发展”方法初探

- 把自尊还给学生,把威信留给自己

- 信息化背景下高校突发事件应急管理机制分析

- 找准高校班级管理工作的抓手

- 良好的师生关系是顺利开展教育教学工作的基石

- 岗位任职教育课程实行导师制小班教学的实践与思考

- 关于构建中职学校教师绩效管理体系的研究

- 幼儿园自然场景化课程中教师的角色定位

- “双一流”建设背景下高校图书馆服务ESI学科建设的内容与策略探索

- unchaptering

- unchapters

- uncharactered

- uncharacteristic

- uncharacteristically

- unchariot

- uncharioted

- uncharioting

- unchariots

- uncharnel

- uncharred

- uncharted

- unchaster

- unchastisable

- unchastised

- unchastising

- unchattering

- unchauffeured

- unchauvinistic

- uncheapened

- uncheaply

- uncheated

- uncheating

- uncheckable

- unchecked

- 偶然性情节

- 偶然意外得来的东西

- 偶然是最伟大的小说家

- 偶然犯罪

- 偶然犯错叫做过,存心犯错叫做恶

- 偶然的差错

- 偶然的机会

- 偶然的机遇

- 偶然相交、感情不深的朋友

- 偶然相交而产生深厚感情

- 偶然相见

- 偶然聚合

- 偶然论

- 偶然说的玩笑话

- 偶然遇见

- 偶犯

- 偶而

- 偶视相视

- 偶视相视无言

- 偶语

- 偶语弃市

- 偶语而有单行之势

- 偶遇

- 偶鳍

- 偷