摘要:在现行司法实践中,我国对生态环境损害之救济采取的是生态环境损害赔偿诉讼与环境公益诉讼并行的“双轨制”模式。通过分析典型案件可以发现,现行立法未能为化解生态环境损害赔偿诉讼与环境公益诉讼之间的制度“碰撞”提供明确的规范指南,导致“两诉”之间时常会陷入管辖冲突与衔接困境。生态环境损害赔偿诉讼的模糊属性以及相关立法规定的缺失,是导致“两诉”衔接陷入困境之根由。为此,应当在准确识别生态环境损害赔偿诉讼性质之前提下,通过立法对“两诉”之间的顺位规则、索赔主体机制等核心规范予以明确。具体而言,未来我国应当明确生态环境损害赔偿诉讼优于环境公益诉讼的顺位规则,并建立“行政机关—环保组织—检察机关”三位一体且逐层递进的索赔主体结构,最大程度发挥“两诉”之制度合力。

关键词:环境民事公益诉讼;生态环境损害赔偿诉讼;诉讼性质;衔接路径

中图分类号:D9268;D925 ? 文献标志码:A ? 文章编号:1008-5831(2021)03-0169-12

一、问题缘起

环境司法改革是近年来我国环境法治发展与生态文明建设的重要场域之一,如何通过司法手段改善生态环境状况、维护环境公共利益则是目前我国环境司法改革的核心关切。在我国现行法律框架内①,符合法定条件的环保组织或检察机关均可提起环境民事公益诉讼。但从司法实践的客观效果上看,经由环境民事公益诉讼制度所追究的环境侵害行为人的生态环境损害赔偿责任具有一定偶然性,有时甚至会出现选择性诉讼之尴尬,因而有必要构建常态化的生态环境损害赔偿制度[1]。为此,中央办公厅、国务院办公厅于2015年、2017年先后印发了《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》与《生态环境损害赔偿制度改革方案》(以下简称《改革方案》),以规范性文件的形式在全国范围内推行生态环境损害赔偿制度。从“顶层设计”视角观之,生态环境损害赔偿制度是严格落实“损害担责”原则和深化生态文明体制改革的重大制度创新国务院于2015年审议通过了生态文明体制改革总体方案和相关配套的“1+6”方案。其中,“1”是指生态文明体制改革总体方案,“6”是指生态环境损害赔偿制度改革试点方案、环境保护督察方案(试行)、生态环境监测网络建设方案、开展领导干部自然资源资产离任审计的试点方案、党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)、编制自然资源资产负债表试点方案。,其以新型民事诉讼类型的创设(生态环境损害赔偿诉讼)为后盾与保障,辅之以赔偿权利人与赔偿责任人之间的协商(生态环境损害赔偿磋商),以确保实现维护环境公共利益与修复受损生态环境之目标[2]。根据《改革方案》的有关规定《改革方案》第4项规定:“明确赔偿权利人。国务院授权省级、市地级政府(包括直辖市所辖的区县级政府,下同)作为本行政区域内生态环境损害赔偿权利人。省域内跨市地的生态环境损害,由省级政府管辖;其他工作范围划分由省级政府根据本地区实际情况确定。省级、市地级政府可指定相关部门或机构负责生态环境损害赔偿具体工作。省级、市地级政府及其指定的部门或机构均有权提起诉讼。跨省域的生态环境损害,由生态环境损害地的相关省级政府协商开展生态环境损害赔偿工作。”,国务院授权的省级、市地级政府及其指定的自然资源、环境保护等相关行政机关(以下简称“环保行政机关”)均有权提起生态环境损害赔偿诉讼。自此,在生态环境损害之司法救济场域中,我国形成了环境民事公益诉讼与生态环境损害赔偿诉讼(以下简称“两诉”)并驾齐驱之格局。

为充分发挥“两诉”之制度合力,《改革方案》明确提出:“生态环境损害赔偿制度与环境公益诉讼之间的衔接问题鉴于《改革方案》中采用的是“生态环境损害赔偿制度与环境公益诉讼之间的衔接问题”之相关表述,为与之保持一致,故笔者选取“论生态环境损害赔偿诉讼与环境公益诉讼之衔接”作为本文的主标题。其实,从学理上辨析,环境公益诉讼有环境民事公益诉讼与环境行政公益诉讼之分,但本文所探讨“两诉”之衔接问题仅涉及其中的环境民事公益诉讼制度。因此,若无特别说明,本文所指的环境公益诉讼制度特指由符合法定条件环保组织或检察机关所提起的环境民事公益诉讼。,需由最高人民法院协商有关部门根据实际情况制定指导意见予以明确。”[3]然而截至2019年1月1日,我国中央层面的立法规范与司法解释均未就该问题予以回应。法律规范上的缺位必然会给学理研究与司法实践带来难题。对此,试以一则案例阐述之。2016年11月,江苏省环保联合会作为原告向南京市中级人民法院提起环境民事公益诉讼,要求德司达(南京)染料有限公司(以下简称“德司达公司”)承担污染水域的环境修复费用以及案件诉讼费用,该诉请得到南京市中级人民法院的立案受理。2017年1月,江苏省人民政府以赔偿权利人的身份又针对同一事由提起生态环境损害赔偿诉讼,要求德司达公司支付费用2 428.29万元,用于修复当地受损的生态环境。隨后,南京市中级人民法院将江苏省环保联合会与江苏省人民政府列为共同原告,并选择将两案合并审理。针对“德司达案”,江苏省环保厅有关发言人在接受采访时介绍,“本案既是江苏省人民政府以赔偿权利人身份提起的首例生态环境损害赔偿诉讼案件,也是省政府与省环保联合会携手作为共同原告提起的首例环境民事公益诉讼案件”[4]。这让我们不禁反思:既然是“首例生态环境损害赔偿诉讼案件”,缘何江苏省环保联合会能够成为该案的适格原告?既然是“首例环境民事公益诉讼案件”,缘何江苏省人民政府能够成为该案的适格原告?“两诉”之间究竟是何种关系?实践中“两诉”之衔接状况如何?理论上“两诉”之共性与特性何在?对于现行实践中并行的“两诉”,未来我国应当如何对二者进行衔接与整合,以最大程度发挥其制度合力?

二、实践检视:“两诉”衔接困境之反思

当前,我国中央层面的法律法规尚未对“两诉”原告主体之起诉顺位进行明确规定,在现行司法实践中,我国对生态环境损害之救济采用的是一种“两诉”并行的“双轨制”模式。申言之,针对同一环境侵害行为,既可由符合法定条件的环保组织或检察机关对其提起环境民事公益诉讼,亦可由省级、市地级政府及其指定的环保行政机关对其提起生态环境损害赔偿诉讼。不难看出,“两诉”之间是一种并行关系,具有法定资格的原告主体均可行使其诉权而不受限,哪方率先起诉就适用哪方所属的诉讼制度[5]。这可视为在新时代生态文明建设与绿色发展背景下,我国为充分调动各诉讼主体积极性而采取的方略。

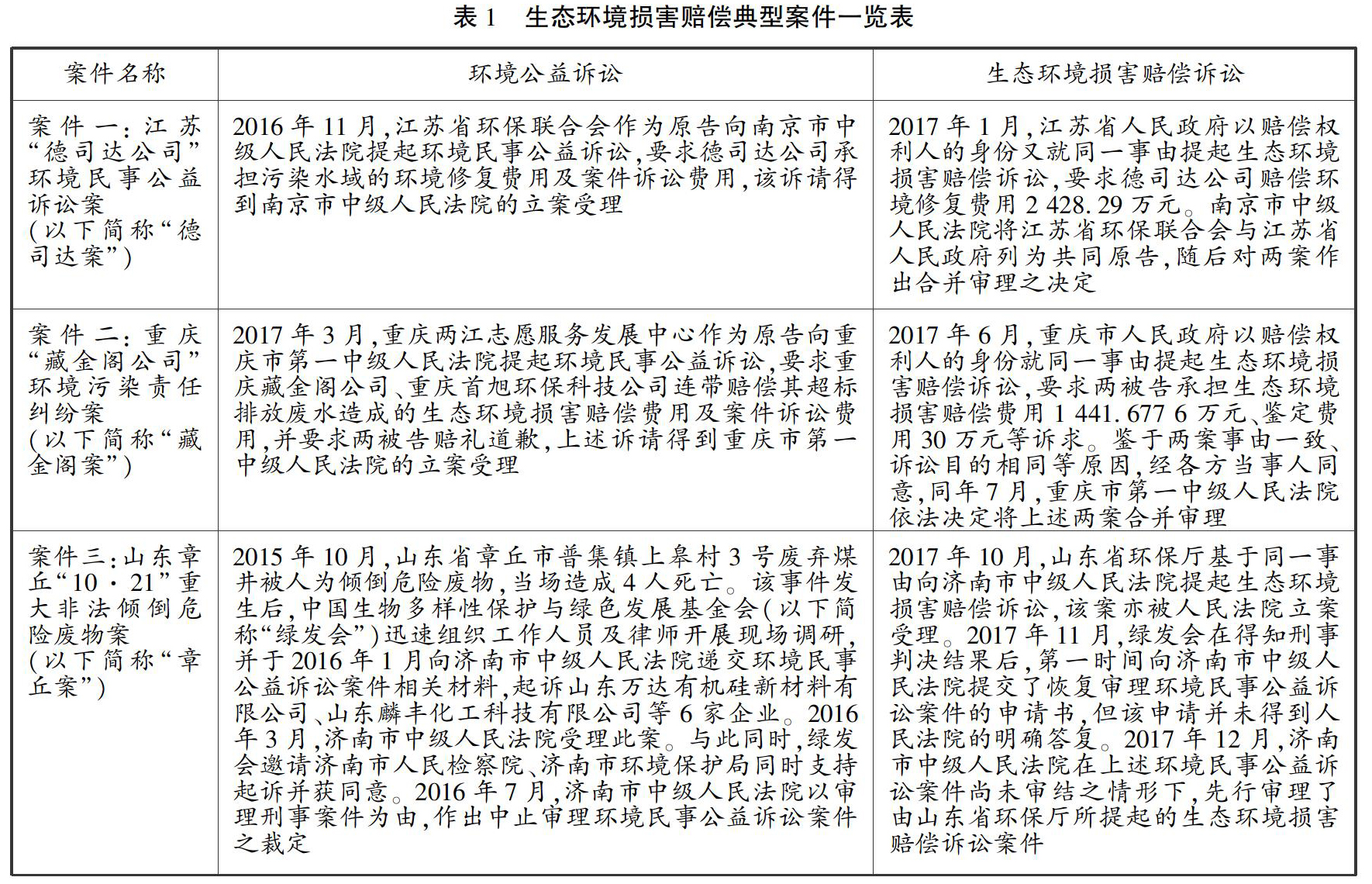

从理论上说,某一环境侵害行为既可能导致特定民事主体的人身伤害、财产损失或精神损害,也可能会造成生态环境本身的损害[6]。为充分落实“损害担责”原则,环境侵害行为人必须承担相应的生态环境修复或金钱赔偿责任。由于“两诉”之诉讼目的均在于填补生态环境损害、维护环境公共利益,故而某一环境侵害行为可能会同时落入“两诉”之规制范畴,进而产生相对复杂的、处于不同诉讼制度之间的衔接问题[7](表1)。

2015年10月,山东省章丘市普集镇上皋村3号废弃煤井被人为倾倒危险废物,当场造成4人死亡。该事件发生后,中国生物多样性保护与绿色发展基金会(以下简称“绿发会”)迅速组织工作人员及律师开展现场调研,并于2016年1月向济南市中级人民法院递交环境民事公益诉讼案件相关材料,起诉山东万达有机硅新材料有限公司、山东麟丰化工科技有限公司等6家企业。2016年3月,济南市中级人民法院受理此案。与此同时,绿发会邀请济南市人民检察院、济南市环境保护局同时支持起诉并获同意。2016年7月,济南市中级人民法院以审理刑事案件为由,作出中止审理环境民事公益诉讼案件之裁定 2017年10月,山东省环保厅基于同一事由向济南市中级人民法院提起生态环境损害赔偿诉讼,该案亦被人民法院立案受理。2017年11月,绿发会在得知刑事判决结果后,第一时间向济南市中级人民法院提交了恢复审理环境民事公益诉讼案件的申请书,但该申请并未得到人民法院的明确答复。2017年12月,济南市中级人民法院在上述环境民事公益诉讼案件尚未审结之情形下,先行审理了由山东省环保厅所提起的生态环境损害赔偿诉讼案件

近年来,在生态文明建设逐步推进以及环境司法改革不断深化之背景下,符合法定条件的环保组织、检察机关以及环保行政机关往往倾向于采取更为积极主动的措施来处理环境事故,这就增加了“两诉”之间产生“碰撞”的可能性。通过梳理上述典型案件可以发现,在司法实践中,当“两诉”之间产生“摩擦”与“碰撞”时,法院通常会采取如下两种处理方案:第一种方案是将“两诉”合并审理(如“德司达案”与“藏金阁案”);第二种方案则是将“两诉”分而治之,概言之,就是中止环境公益诉讼案件的审理,而径行审理生态环境损害赔偿诉讼案件(如“章丘案”)。

其实,不同的处理方案实则反映出各法院对于“两诉”关系之不同认识。例如,在“德司达案”中,南京市中级人民法院将生态环境损害赔偿诉讼视为环境公益诉讼之一种,故而将环保组织(江苏省环保联合会)与行政机关(江苏省人民政府)认定为环境公益诉讼的共同原告,进而作出将两案合并审理之决定参见江苏省南京市中级人民法院(2016)苏01民初1203号民事判决书。。又如,在“藏金阁案”中,尽管重庆市第一中级人民法院将“两诉”视为具有牵连关系的独立之诉,但鉴于两案事由、诉讼目标的同一性以及诉讼请求的一致性,同时出于节省司法资源方面的考虑,亦选择将两案合并审理参见重庆市第一中级人民法院渝(2017)01民初773号民事判决书。。再如“章丘案”中,济南市中级人民法院认为,相较于环保组织而言,环保行政机关不仅在专业人员、技术设备等方面具有无可比拟的优势,而且其本身具有环境保护与监管之职责(职权),故而由行政机关提起的生态环境损害求偿之诉在顺位上应当优先于由环保组织(绿发会)提起的环境民事公益诉讼[8]。换言之,在生态环境损害之司法救济场域,行政机关享有优先提起求偿之诉的权利。故此,在环境民事公益诉讼案件仍处搁置状况之背景下,司法机关先行审理了生态环境损害赔偿诉讼案件。

进一步观察不难发现,上述3个案件均为多个原告主体就同一生态环境损害事实提起索赔之诉的典型案件。例如,在“章丘案”中,法院先后受理了环保组织(绿发会)与行政机关(山东省环保厅)针对同一生态环境损害事实提起的两项索赔之诉。具体而言,法院以审理刑事案件为由,对受理在先的环境民事公益诉讼案件(由绿发会单独提起)作出了中止审理之裁定。此后,尽管所涉刑事案件业已审理完毕,但法院仍未恢复对环境民事公益诉讼案件的审理,而是径行审理了生态环境损害赔偿诉讼案件。从程序法视角观之,这一处理方式涉嫌违反如下规定:其一,在中止审理案件的原因消除后,法院并未依法及时恢复对环境民事公益诉讼案件的审理,此举有悖于我国《民事诉讼法》(2017年)第150条第2款《中华人民共和国民事诉讼法》(2017修正)第150条第2款规定:“中止诉讼的原因消除后,恢复诉讼。”之规定;其二,法院并未主动审查并向原告释明可以适用共同诉讼之规则,这有违我国《民事诉讼法》(2017年)第52条第1款《中华人民共和国民事诉讼法》(2017修正)第52条第1款规定:“当事人一方或者双方为二人以上,其诉讼标的是共同的,或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意的,为共同诉讼。”之规定。从学理上辨析,共同诉讼可细化为普通共同诉讼与必要共同诉讼两大类。所谓必要共同诉讼,意即“当事人一方或双方为二人以上,其诉讼标的是共同的,人民法院必須合并审理并作出同一判决的诉讼”[9]。从已有信息不难判断,“章丘案”是由两不同原告(绿发会、山东省环保厅)针对同一生态环境损害事实所提起的诉讼,而且其诉讼标的也是共同的。因此,法院正确的做法理应是,进一步审查案件事实以判定该案是否符合必要共同诉讼的条件。如若法院在审查后认为无须合并审理,则应当对环保组织(绿发会)提起的环境民事公益诉讼案件恢复审理,但法律另有规定的除外[10]188。此外,需要注意的是,“藏金阁案”与“德司达案”均为环保组织与行政机关作为共同原告提起的索赔之诉,这符合我国《民事诉讼法》(2017年)关于必要共同诉讼之规定。当然,上述两案也存在些许差异:如“藏金阁案”中的两原告是同时向法院提起索赔诉讼,而“德司达案”中的行政机关(江苏省人民政府)是以申请参加诉讼的方式进入到诉讼程序之中。

综上,从现行司法实践看,适格的行政机关与环保组织均可针对同一生态环境损害事实提起索赔之诉。从程序法视角分析,如若上述两主体均提起索赔诉讼,法院可适用必要共同诉讼之规则对两案予以合并审理。然而,由于“两诉”的理论基础有别,加之当前司法机关对于“两诉”之间的基本关系尚未达成共识,由此导致司法实践中“两诉”之管辖与衔接陷入一种较为混乱的困局。本文认为,破解上述困局之前提在于从法理层面对“两诉”之基本关系予以厘清,关键在于对生态环境损害赔偿诉讼的性质进行准确识别,落脚点在于通过立法对“两诉”之间的顺位规则、索赔主体机制等核心规范予以明确。唯此,方可妥善解决“两诉”之间的衔接难题。

三、重拾文本:“两诉”之共性与特性

如前所述,“两诉”并行的 “双轨制”模式时常会导致二者间产生“摩擦”与“碰撞”,进而造成司法资源的严重浪费。为此,有必要对“两诉”之间的顺位规则、索赔主体机制进行制度设计。正确认识“两诉”关系,是对其进行制度设计之前提。那么,从应然层面来说,“两诉”之间究竟是本质同一,还是各行其是呢?对于这一问题的不同回答将触发不同的诉讼机制。鉴于该问题的重要性,我们不应局限于环境公益诉讼或生态环境损害赔偿诉讼的单一研究框架,而应当从“两诉”之共性与特性出发,以多维视角系统而周延地对“两诉”之制度图景加以审视。

仔细对比《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第1条《解释》第1条规定:“法律规定的机关和有关组织依据民事诉讼法第55条、环境保护法第58条等法律的规定,对已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的污染环境、破坏生态的行为提起诉讼,符合民事诉讼法第119条第2项、第3项、第4项规定的,人民法院应予受理。”以及《改革方案》第3项《改革方案》第3项规定,“本方案所称生态环境损害,是指因污染环境、破坏生态造成大气、地表水、地下水、土壤、森林等环境要素和植物、动物、微生物等生物要素的不利改变,以及上述要素构成的生态系统功能退化”。“(一)有下列情形之一的,按本方案要求依法追究生态环境损害赔偿责任:1.发生较大及以上突发环境事件的;2.在国家和省级主体功能区规划中划定的重点生态功能区、禁止开发区发生环境污染、生态破坏事件的;3.发生其他严重影响生态环境后果的。各地区应根据实际情况,综合考虑造成的环境污染、生态破坏程度以及社会影响等因素,明确具体情形”。之规定,可以发现“两诉”的共性至少有三:其一,“两诉”的原因行为具有同一性,即均可将其原因行为归为污染环境或破坏生态的环境侵害行为。其二,“两诉”的适用范围具有高度契合性。具体来说,环境公益诉讼主要适用于损害环境公益或具有损害环境公益重大风险的情形,而生态环境损害赔偿诉讼主要适用于环境要素、生物要素不利改变以及生态系统功能退化的情形。事实上,环境要素、生物要素的不利改变以及生态系统的功能退化正是环境公共利益受损的具体表征,而生态环境损害之填补与修复亦体现了环境公共利益的填补性、修复性理念[11],故而可以说“两诉”在适用范围上具有高度契合性。需要注意的是,根据《解释》《改革方案》之规定,环境公益诉讼同时适用于已经损害环境公益及具有损害环境公益重大风险的情形,而生态环境损害赔偿诉讼仅适用于产生实质性生态环境损害结果的情形。因此,相较于生态环境损害赔偿之诉而言,环境公益诉讼的适用范围显然更广。其三,“两诉”之诉讼目的具有一致性,即二者的诉讼目标均在于修复与救济生态环境损害、维护环境公共利益。具体来说,环保组织是针对特定的环境侵害行为而提起环境民事公益诉讼,其本质在于通过民事救济的路径来修复或救济受损的生态环境,进而实现环境公益维护之最终目标。作为我国的法律监督机关,检察机关可依法提起环境行政(民事)公益诉讼。检察机关在提起环境行政公益诉讼时,主要是对行政机关的行政行为(或不作为)予以监督与约束,以督促有关行政机关依法行使其职权,进而防止国家利益或环境公益受损;当检察机关提起环境民事公益诉讼时,其与环保组织所提起的环境民事公益诉讼具有相同的诉讼目的与相似的诉讼请求,仅在威慑力上有所增强[12]。此外,生态环境损害赔偿诉讼特指由行政机关通过行使诉权的方式,责令要求环境侵害行为人修复与救济生态环境损害,其宗旨亦在于保护生态环境、维护环境公共利益。

基于“两诉”原因行为的同一性、适用范围的高度契合性以及诉讼目的的一致性,有论者撰文指出生态环境损害赔偿诉讼乃环境民事公益诉讼之一种[13]。亦有学者认为,“判断诉讼性质的关键在于诉讼目的,若救济与保护的对象主要为环境公益,这就决定了诉讼的公益性特质”,“故此,以修复与救济受损生态环境为初衷而创设的生态环境损害赔偿诉讼就是典型的环境公益诉讼”源于李挚萍教授2018年5月31日在“第二届崇明世界级生态岛环境司法研讨会”上的发言,其发言题目为“生态损害赔偿制度的司法适用”。。对此,笔者难以完全认同。事实上,“两诉”至少在理论基础、原告主体以及起诉条件三方面存在显著差异:第一,“两诉”的理论基础迥异。环境民事公益诉讼的理论基础主要有“环境权说”与“法定诉讼担当说”两类观点[5]。然而,根据最高人民法院相关司法解释之规定《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为推进生态文明建设与绿色发展提供司法服务和保障的意见》规定 “认真研究此类基于国家自然资源所有权提起的生态环境损害赔偿诉讼案件的特点和规律”,这显然是将自然资源国家所有权作为该类案件的理论基础。,行政机关提起生态环境损害赔偿诉讼的理论基础源于“物权化”的自然资源国家所有权笔者并不赞同此种观点及表述,此处仅为论述生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼的理论基础有别而使用之。本文认为,生态环境损害赔偿诉讼的理论基础在于我国宪法层面的国家环境保护义务和作为“公权”的自然资源国家所有权,据此可将生态环境损害赔偿诉讼认定为一种新型的、特殊的环境民事诉讼类型。鉴于已有学者专门撰文就此问题予以详细阐述,故此处不再赘述。参见:彭中遥《生态环境损害赔偿诉讼的性质认定与制度完善》(《内蒙古社会科学(汉文版)》,2019年第1期105-111页);陈海嵩《生态环境损害赔偿制度的反思与重构——宪法解释的视角》(《东方法学》,2018年第6期20-27页)。。第二,“两诉”的原告主体不同。在我国现行法律框架内,具备提起环境公益诉讼资格的主体为符合法定条件的环保组织或检察机关。但《改革方案》却明确将生态环境损害赔偿之诉的原告主体限定为省级、市地级政府及其指定的环保行政机关。第三,“两诉”的起诉条件有别。首先,根据《解释》第1条之规定,符合法定要求的环保组织既可在生态环境损害结果发生前(具有损害环境公共利益的重大风险),亦可在生态环境损害结果发生后(已经造成环境公共利益损害之结果)提起环境民事公益诉讼。其次,伴随着我国《行政诉讼法》《民事诉讼法》的相继修正,检察机关提起环境行政(民事)公益诉讼的行为均已获得法律明确授权[14]。一方面,检察机关作为我国的法律监督机关,只有在有关行政机关和符合法定条件的环保组织均不起诉时,方可为了救济受损生态环境、维护环境公共利益而提起环境民事公益诉讼;另一方面,在提起环境行政公益诉讼之前,检察机关应通过提出检察建议的方式督促有关行政机关依法履職。唯有在检察建议书发出后,有关行政机关仍不依法积极履职时,检察机关方可提起环境行政公益诉讼。复次,如上所陈,由于生态环境损害赔偿诉讼仅适用于发生实质性生态环境损害结果的情形,因而有关行政机关提起诉讼的时间必然会在生态环境损害结果产生之后。此外,应当注意的是,《改革方案》明确将行政磋商规定为生态环境损害赔偿诉讼的前置性程序。申言之,唯有在赔偿权利人与赔偿责任人已就生态环境损害赔偿事宜进行磋商且未达成一致意见时,有关行政机关方可提起生态环境损害求偿之诉。

综上,尽管“两诉”具有原因行为的同一性、适用范围的高度契合性,以及诉讼目的的一致性,但二者同时在理论基础、原告主体、起诉条件方面存在显著差异。因此,我们不能想当然地将生态环境损害赔偿诉讼归为所有环境公益诉讼之一种。其实,前文分析已充分表明,生态环境损害赔偿之诉是一种新型的、特殊的环境民事诉讼类型(有别于既有的由环保组成或检查机关提起的环境民事公益诉讼),“两诉”之间亦是一种泾渭分明的关系2016年《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为推进生态文明建设与绿色发展提供司法服务和保障的意见》第19项之规定可在一定程度上验证笔者归纳的上述结论。该项条款规定:“试点地方省级政府提起生态环境损害赔偿诉讼,不影响社会组织依法提起环境民事公益诉讼,也不影响人身和财产权利受到损害的自然人、法人和其他组织提起私益诉讼。准确界定基于同一侵权行为发生的三类诉讼之间的关系,做好诉讼请求、事实认定、责任承担以及判决执行等方面的协调、对接。”。鉴于此种新型诉讼以及“两诉”关系尚未在立法上予以明确,加之相关配套机制与衔接规则仍存缺位等原因,故而导致“两诉”在司法实践中时常会陷入管辖冲突与衔接困境。

四、因应之策:“两诉”衔接关系之廓清与厘正

在释明生态环境损害赔偿诉讼是一种特殊的环境民事诉讼类型(有别于现行环境公益诉讼与传统环境私益诉讼)后,本文有关“两诉”衔接问题的学理讨论,亦可转化为生态环境损害赔偿场域中两种不同类型的诉讼制度之间的适用关系问题。如前文典型案件所示,当前实践中“两诉”并行的“双轨制”模式业已导致司法资源浪费之后果与重复起诉之乱象。为最大程度上利用司法资源并避免重复起诉之风险,同时为充分发挥多项诉讼主体之合力,故有必要对“两诉”进行整合。而整合“两诉”之关键在于明确二者的起诉顺位与细化生态环境损害索赔主体之求偿“路线”。

(一)“两诉”之顺位安排

关于生态环境损害之司法救济,本文建议应当遵循“生态环境损害赔偿诉讼为优先—环境公益诉讼为补充”的顺位安排。易言之,针对同一环境侵害行为,行政机关享有优先提起生态环境损害求偿之诉的权利,当行政机关所主张之诉求不足以修复与赔偿受损生态环境时,符合法定条件的环保组织或检察机关即可补充提起环境民事公益诉讼。

笔者之所以如此安排“两诉”之起诉顺位,其理由主要有三:第一,相较于其他起诉主体(环保组织、检察机关)而言,行政机关在专业技术、专门人员、科技手段等方面具有明显的优势。生态环境损害具有公共性、专业性、多样性以及科技性等特质,对其进行填补与修复的过程必然会涉及诸多专门性、专业性问题例如,环境风险与质量的监测、生态环境损害的鉴定评估、生态环境损害预防性措施的研究制定与实施、生态环境损害基础性修复措施效果的监测评估、生态环境损害替代性修复措施的实施及其效果监测评估等工作,均需大量专业性的技术人员、科技人员,以及特殊性的监管手段与设备设施的投入使用。。环保行政机关基于其法定的环境监管职责能够较为全面、高效、便利地获取各类生态环境损害信息,这就决定了行政机关在处理生态环境损害修复与赔偿事宜上具有其他主体所无可比拟的优势[15]。第二,生态环境损害的鉴定评估本文认为,生态环境损害的鉴定评估是指鉴定评估机构按照法定的程序和技术方法,综合运用科学技术和专业知识,评估因污染环境或破坏生态行为所致的生态损害的范围和程度,判定污染环境或破坏生态行为与生态损害之间的因果关系,确定生态环境恢复至基线状态的基础性修复措施和替代性修复措施,量化生态损害数额(含过渡性生态服务功能损害),并出具鉴定评估报告的过程。工作通常会涉及行政机关制定的技术性规范之运用。这些技术性规范业已成为法院判断生态环境损害是否存在以及生态环境损害严重程度的重要标准与有效参照。鉴于生态环境损害赔偿责任在归责原则、责任构成要件、赔偿范围以及因果关系方面均与涉及人身、财产权益之传统私法救济路径存在显著差异,基于遵循国家机关内部职权分工規律方面的考量,对受损生态环境利益进行救济的规范依据更宜由具有环境监管职责的行政机关来制定,而其中所涉及的技术性规范必然会在司法实践中发挥重要的指导作用例如,2007年国家海洋局发布的《海洋溢油生态损害评估技术导则》对于海洋生态环境的损害提供了具体可操作的评估标准,使得《海洋环境保护法》的施行具备可能性。可以说,生态环境损害的救济很大程度上是通过法律授权的、行政机关制定的量化数值、指标、标准等技术性规则的适用,来实现对侵害人责任的追究和法律效果的实现。。依此来看,相较于其他主体而言,行政机关更宜作为保护生态环境、维护环境公共利益的“主力军”。质言之,环保组织与检察机关既没有权限来代替行政机关制定技术性规范,亦没有能力对技术性规范的实体内容进行科学判断[16]。第三,根据我国《宪法》(2018年)第26条、第89条之规定,国务院负有“领导和管理生态文明建设”之职责,环保行政机关亦负有“保护和改善生态环境”之职权。上述行政机关如若对其环境监管职责(权)予以放弃实则意味着失职,这将有损于环境公共利益。在任何一个法治国家,当环境公共利益遭受侵害时,行政机关须于第一时间依法作出积极反应,而司法机关则宜退居二线,扮演好最后一道防线的角色[17]。行政机关与司法机关之间的职责分工本该是“行政机关优先—司法监督行政”这一图景。因此,从制度优势、实体法依据以及职权配置三方面综合考量可知,生态环境损害赔偿诉讼的前置性定位对于理顺“两诉”关系具有至关重要的意义。

从理论上说,在生态环境损害之司法救济场域,当行政机关依法提起生态环境损害求偿之诉后,针对同一环境侵害行为,仍可能出现由环保组织或检察机关就其提起环境民事公益诉讼之情形。遇此情形,法院应当先行审理生态环境损害赔偿诉讼案件,随后再审理环境公益诉讼案件中尚未被前案涵盖的诉讼请求源于最高人民法院环境资源审判庭庭长王旭光2018年11月23日在“第二次全国法院环境资源审判工作会议”上的发言,其发言题目为“如何判断被诉行政机关是否依法履职”。。概言之,法院应当根据具体情形采用相应的调处方略:一方面,倘若“两诉”之诉请在责任承担方式上一致(或基本一致)时,依照“行政救济优先”以及“一事不再理” “一事不再理原则”是指对于一个案件,法院已经作出实体的生效裁判或有关实体的程序性裁判后,不得对该案再次起诉和审判。具体而言,法院已经生效的判决、裁定具有既判力,当事人不得再次就双方争议的法律关系提起诉讼,避免法院作出相互矛盾的判决;对于程序性裁判,案件一旦进入诉讼程序,就不得以同一事由再次起诉,通常以当事人、事实理由以及诉讼请求为标准,若存在重复性,法院将驳回起诉,以避免当事人重复担责。参见:宋英辉、李哲《一事不再理原则研究》(《中国法学》,2004年第5期128页)。之原则,法院理应以行政机关所提诉请为准,裁定驳回环保组织或检察机关之诉请;另一方面,倘若环保组织或检察机关所提之诉请超越了前案的诉请范围,而且的确涉及受损生态环境修复与金钱赔偿事宜的,此时法院理应受理环境民事公益诉讼案件,同时作出将“两诉”合并审理之决定。

此外,需要明确的是,“法院不得拒绝环境案件之受理”是新时代我国环境司法理念的重要内容。该理念体现了司法作为最后一道防线之功能以及司法为民之精神[18]。据此理念,当“两诉”发生“摩擦”与“碰撞”时,法院理应依法审查,符合受理条件的案例应当依法受理,法院不得以行政机关已启动磋商程序或提起索赔诉讼为由,就对环境民事公益诉讼案件作出不予受理之裁定。事实上,法院在受理生态环境损害赔偿诉讼案件后,理应中止对环境民事公益诉讼案件之审理,待生态环境损害赔偿诉讼案件审结完毕后,即可恢复对既有环境民事公益诉讼案件之审理参见《江苏省高级人民法院关于生态环境损害赔偿诉讼案件的审理指南(一)》第52—53条之规定。。

(二)生态环境损害索赔主体之求偿“路线”

在明确“两诉”之顺位安排(“生态环境损害赔偿诉讼为优先—环境公益诉讼为补充”)后, “两诉”衔接之核心命题即可细化为行政机关、环保组织以及检察机关三类索赔主体之间的求偿“路线”问题。本文认为,未来我国应当建立“行政机关—环保组织—检察机关”三位一体且逐层递进的生态环境损害求偿主体结构(图1本图根据竺效教授《生态损害综合预防和救济法律机制研究》一书而改绘之。具体参见:竺效《生态损害综合预防和救济法律机制研究》(法律出版社,2006年版159页)。)。

具体而言,其要义有三:其一,如前所陈,在顺位规则的设计上,未来我国立法应当明确赋予有关行政机关享有优先提起生态环境损害求偿之诉的权利。应当释明的是,行政机关对生态环境损害予以索赔的路径并非仅有求偿诉讼一种,行政监管亦是其重要的索赔路径之一。这就涉及索赔诉讼与行政监管何种路径更宜优先的问题。事实上,上述问题的核心亦可理解为司法权与行政权之间的适用关系问题[19]。其实,司法权与行政权乃国家公权力分配的核心通常而言,司法权具有被动性,依据“不告不理”原则,司法权非应当事人请求不得主动介入环境纠纷,司法权之运行主要围绕“控辩审”三方,其效力具有终局性。而行政权是行政机关主动适用法律规范来管理行政事务,其基于行政单方命令来运行,行政行为一经作出就预设了其效力(即确定力、公定力与执行力)。。从行政法治发展历程观之,从“夜警国家模式”到“福利国家模式”再到“风险社会模式”的演变过程中,行政权一直在不断扩张以实现对环境公共利益之充分维护,而司法权则聚焦于对行政权进行合理、有效规制,以确保其符合权力配置之基本规律,二者间大体遵照“行政权优先”“互相尊重专长”之原则[20]。鉴于行政权具有主动性、专业性等特质,因此相较于司法权而言,行政权在生态环境损害之填补与救济工作中占据着更为重要的地位。同理可证,相较于索赔诉讼(生态环境损害赔偿诉讼)路径而言,行政监管(行政处罚、行政强制、行政磋商等)路径更具优势[21]。为优化行政机关监管权和索赔权之间的适用关系,我国未来应当优先发挥行政监管手段在生态环境损害赔偿中的作用。申言之,如果行政机关通过行政命令、行政处罚以及行政强制等行政监管手段能够充分填补生态环境损害、有效维护环境公共利益的,则大可不必动用司法资源,以避免“公法责任向私法逃逸”之嫌[22];唯有在穷尽上述行政手段仍难以解决生态环境损害赔偿问题,而且赔偿责任人拒绝与赔偿权利人进行磋商或者双方虽经磋商但未能就生态环境损害赔偿事宜达成一致意见时,方可由行政机关提起生态环境损害赔偿诉讼。

其二,考虑到环保组织在人力、物力、财力以及专业人员、科学技术方面的局限性,故而其更宜作为补充求偿之主体具体而言,应当赋予环保组织(公众)享有向作为生态环境损害填补与修复之第一順位求偿主体的环保行政机关提供信息、举报生态环境损害行为、建议提起诉讼的权利,而接到举报与建议的有关行政机关具有负责核查事实,作出是否起诉的决定并公开进行答复的义务。与此同时,还应当允许环保组织(公众)针对有关环保行政机关拒绝提起生态环境损害赔偿之诉的决定而提起行政诉讼的权利,以便通过司法程序监督环保行政机关的履职。同理,针对检察机关的生态环境损害求偿监督权,应当赋予环保组织(公众)类似的提供信息权、举报权、提起诉讼监督权、起诉建议权等权利。此乃借鉴欧盟立法经验所得之结论。参见:竺效《生态损害公益索赔主体机制的构建》(《法学》,2016年第3期7页);张宝《生态环境损害政府索赔权与监管权的适用关系辨析》(《法学论坛》,2017年第5期14-21页)。。申言之,如若上述行政机关怠于履行生态环境损害之求偿职责时,环保组织(公众)既可依法直接请求有关行政机关依法履职,亦可间接请求检察机关来督促有关行政机关依法履职。但是,当上述两种方式(直接请求方式、间接请求方式)均无法监督、督促行政机关依法履职时,则应当允许环保组织通过直接提起环境民事公益诉讼的方式,请求法院判令有关环境侵害行为人对受损的生态环境进行修复或赔偿[23]。此乃基于各主体索赔诉讼权利(权力)基础之不同而作出的合理制度设计。此种设计好比赋予了环保组织(公众)索赔诉讼之建议权、举报权这一制度杠杆,来调动具有环境监管职责的环保行政机关和具有法律监督职能的检察机关这类更为强大的公权主体来对抗生态环境损害责任人。而当上述主体均不依法履职时,环保组织即可提起环境民事公益诉讼,此种设计乃上述杠杆的支点所在[10]184。鉴于这一索赔机制已在我国《民事诉讼法》(2017年)第55条、《环境保护法》(2014年)第58条以及《解释》中进行了明确规定,故此处不作展开。

其三,在环保行政机关与符合法定条件的环保组织均未积极实施生态环境损害求偿工作之前提下,我国的法律监督机关——检察机关,方可作为“最后一道防线”来开展生态环境损害求偿工作。正如前述,在有关行政机关不履行或怠于履行其生态环境损害求偿与救济职责时,检察机关可通过发出检察建议书或提起环境行政公益诉讼的方式督促其依法履职。倘若采取上述两项措施仍无法取得应有成效时,检察机关即可通过提起环境民事公益诉讼的方式向责任人进行问责。需要澄清的是,这仅为一种垫底的、最终的选择[24]。其理由在于:除了由检察机关提起环境民事公益诉讼这一民事救济路径外,还存在行政命令、行政处罚、行政强制以及行政磋商等多种理应优先适用的行政管制路径;而且,退一步讲,即便是走民事救济路径,亦有省级、市地级政府及其指定的环保行政机关或者环保组织可作为索赔诉讼之合法前置性主体。因此,无论在何种情形下,检察机关均不能成为生态环境损害求偿之诉的“前头兵”。

五、结语

2017年《改革方案》的出台奏响了我国生态环境损害赔偿制度改革的“最强音”,作为《改革方案》中“关键一环”的“两诉”之衔接路径是否科学、合理很大程度上决定该项制度改革之成败。通过前文的分析论证可知,实践中“两诉”并行的“双轨制”模式的确存在一些固有缺陷,倘若不对“两诉”之间的顺位规则、索赔主体机制予以合理安排与科学设计,生态环境损害之司法救济场域必然会出现更多的“糊涂账”。本文认为,生态环境损害赔偿诉讼是一种新型的、特殊的环境民事诉讼类型。基于其特殊性(行政机关履行环境保护职责优先),未来我国应当遵循“生态环境损害赔偿诉讼为优先—环境公益诉讼为补充”的顺位安排,并建立“行政机关为优先—环保组织为补充—检察机关润滑其中”的三位一体且逐层递进的求偿“路线”。循此进路,方可准确廓清与厘正“两诉”之间的衔接关系,并在最大程度上发挥二者间的制度合力。

据最高人民法院环境资源审判庭有关负责人介绍,目前最高人民法院正尝试以出台专项司法解释的方式,力求对生态环境损害赔偿之诉的法律性质、“两诉”之间的衔接规则等疑难问题进行明确规定[25]。诚然,此种路径不失为当下的一种优选方案,这不仅能在一定程度上破解现行司法实践中“两诉”衔接等法律难题,而且能够为现行试行实践与未来立法探索积累经验。但必须明确的是,诉讼制度属于我国法律上的绝对保留事项参见《中华人民共和国立法法》(2015)第8-9条之规定。,因而其必须由全国人大及其常委会通过法律的形式加以明确规定。换言之,未来我国必须通过制定或修改法律的方式就生态环境损害赔偿法律难题予以规制。事实上,相较于修法而言,未来我国更宜出台一部专门的《生态环境损害赔偿法》[26],通过该法对生态环境损害的法律概念、生态环境损害赔偿磋商与诉讼的法律属性以及“两诉”之间的衔接路径等核心内容予以明确[27]。唯此,方可构建起一个法律体系健全、立法内容丰富、配套机制完善的生态环境损害赔偿制度,进而为生态环境损害赔偿之实践工作提供明确、可操作的法律指南。

参考文献:

[1]张梓太,李晨光.生态环境损害政府索赔的路径选择[J].社会科学辑刊,2018(3):116-122.

[2]陈海嵩.生态环境损害赔偿制度的反思与重构:宪法解释的视角[J].东方法学,2018(6):20-27.

[3]搜狐网.解读:《生态环境损害赔偿制度改革方案》(附全文)[EB/OL].(2017-12-18)[2018-12-09].https://www.sohu.com/a/211301150_643829.

[4]环球网.江苏省政府首次以赔偿权利人身份提起生态环境损害赔偿诉讼[EB/OL].(2017-04-26)[2018-12-09].http://china.huanqiu.com/hot/2017-04/10547592.html.

[5]程多威,王灿发.生态环境损害赔偿制度的体系定位与完善路径[J].国家行政学院学报,2016(5):81-85.

[6]竺效.生态损害综合预防和救济法律机制研究[M].北京:法律出版社,2006:6.

[7]韩英夫,黄锡生.生态损害行政协商与司法救济的衔接困境与出路[J].中国地质大学学报(社会科学版),2018(1):30-39.

[8]张娜.建议明确生态环境损害赔偿诉讼与环境民事公益诉讼关系[EB/OL].(2018-02-08)[2018-12-09].http://www.cbcgdf.org/NewsShow/4854/4440.html.

[9]江必新,何东宁,李延忱.最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用民事诉讼卷(上)[M].北京:中国法制出版社,2014:70.

[10]竺效.环境公益诉讼实案释法[M].北京:中国人民大学出版社,2018.

[11]杜群.环境法融合论:环境·资源·生态法律保护一体化[M].北京:科学出版社,2003:42.

[12]金杜律师事务所.探析:不同主体提起环境公益诉讼与生态环境损害赔偿诉讼的关系[EB/OL].(2018-02-08)[2018-12-19].https://www.kwm.com/zh/cn/knowledge/insights/relations-between-environmental-public-litigation-and-damage-compensation-litigation-20180208.

[13]梅宏,胡勇.論行政机关提起生态环境损害赔偿诉讼的正当性与可行性[J].重庆大学学报(社会科学版),2017(5):82-89.

[14]巩固.检察公益 “两诉” 衔接机制探析:以 “检察公益诉讼解释” 的完善为切入[J].浙江工商大学学报,2018(5):27-34.

[15]郭海蓝,陈德敏.省级政府提起生态环境损害赔偿诉讼的制度困境与规范路径[J].中国人口·资源与环境,2018(3):86-94.

[16]宋华琳.论行政规则对司法的规范效应:以技术标准为中心的初步观察[J].中国法学,2006(6):122-134.

[17]林莉红.论检察机关提起民事公益诉讼的制度空间[J].行政法学研究, 2018(6): 55-66.

[18]王树义.论生态文明建设与环境司法改革[J].中国法学,2014(3):54-71.

[19]沈开举.行政法学[M].郑州:郑州大学出版社,2009:125.

[20]王明远.论我国环境公益诉讼的发展方向:基于行政权与司法权关系理论的分析[J].中国法学,2016(1):49-68.

[21]彭中遥.生态环境损害赔偿诉讼的性质认定与制度完善[J].内蒙古社会科学, 2019(1): 105-111.

[22]张宝.生态环境损害政府索赔权与监管权的适用关系辨析[J].法学论坛, 2017(3): 14-21.

[23]彭中遥.行政机关提起生态环境损害赔偿诉讼的理论争点及其合理解脱[J].环境保护,2019(5):24-30.

[24]江国华,张彬.检察机关提起民事公益诉讼的四个法理问题[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2017(3): 26-31.

[25]天津大学绿色发展研究院.最高人民法院环境损害司法鉴定研究基地2018年年会暨“生态环境损害赔偿程序”研讨会会议综述[EB/OL].(2018-11-16)[2018-12-19].http://www.tju.edu.cn/lsfz/news/gnjl/201811/t20181116_310344.html.

[26]彭中遥.我国生态环境损害赔偿制度的立法选择[J].干旱区资源与环境,2019(8):8-17.

[27]彭中遥.生态损害赔偿磋商制度的法律性质及发展方向[J].中国人口·资源与环境,2020(10):121-131.

Abstract: In the current judicial practice, the relief of ecological environment damage in China adopts a “double-track” model in which both ecological environment damage compensation litigation and environmental public interest litigation are applicable. Through the analysis of typical cases, it can be found that the current legislation fails to provide a clear normative guideline for resolving the institutional “collision” between ecological environment damage compensation litigation and environmental public interest litigation, consequently the “two litigations” often fall into the dilemma of jurisdiction conflict and connection. The vague nature of ecological environment damage compensation litigation and the lack of relevant legislative provisions are the root causes for the dilemma. Therefore, on the premise of accurately identifying the nature of the ecological environment damage compensation litigation, the core specifications such as the sequence rules between the “two litigations” and the subject of claim mechanism should be clarified through legislation. Specifically, in the future, in China we should clarify the sequence rule that ecological environment damage compensation litigation is superior to the environmental public interest litigation, and establish a progressive claim subject structure of “administrative organ-environmental organization-procuratorial organ”, in order to maximize the institutional synergy of the “two litigations”.

Key words: environmental public interest civil litigation; ecological environment damage compensation litigation; nature of litigation; connection path

(責任编辑 胡志平)

- C2C在线交易合同的行为制度和法律适用研究

- 公司对外担保的平衡博弈

- 保荐机构担任证券发行主承销商的制度缺陷

- 试论商号权和商标权的冲突及其解决途径

- 证券发行上市中保荐人责任法律研究

- 反贪侦查信息中心的建构与运作

- 试论当前高校辅导员队伍建设

- 基于可持续发展的资源及环境管理研究

- 独立学院教师人力资源管理的问题研究

- 高校党建工作与校园文化建设互动探析

- 浅议如何完善中国石油战略发展

- 加强新形势下青年干部队伍的教育与管理

- 试论收教场所的管理与创新

- 行政不作为纳入国家赔偿范围的立法建议

- 论美国海岸警卫队高效执法的原因及启示

- 中国特色社会主义理论与30年改革开放之变迁

- 服务不当,也当赔偿

- 浅析网络政治参与

- 推行“4+2”工作法掀起“魅力信阳”建设新篇章

- 浅探非政府组织参与公共危机治理

- 农村文化建设中的政府职能研究

- 论行政规划变更的司法审查强度

- 反腐倡廉制度建设的若干问题探析

- 培育党内民主意识 促进党内民主建设

- 韩国电子政府初探

- weightinesses

- weighting

- weightless

- weightlessly

- weightlessness

- weightlessnesses

- undersketching

- underskilled

- underskin

- under-skinker

- underskins

- undersky

- undersleeping

- undersleeps

- undersluice

- undersluices

- undersocieties

- undersociety

- undersold

- undersorcerer

- undersorcerers

- undersort

- undersorted

- undersorting

- undersorts

- 割包剪缕

- 割去动物生殖腺

- 割去卵巢

- 割去牲畜的睾丸

- 割去舌

- 割去鼻子

- 割发代首

- 割取

- 割取成熟的农作物

- 割口子

- 割后再生的新草

- 割圆术

- 割地

- 割地求和

- 割地赔款

- 割头不过碗大个疤

- 割少分甘

- 割尾巴

- 割席

- 割席分坐

- 割席断交

- 割席绝交

- 割开

- 割弃

- 割情