内容摘要:本文旨在探讨竺法护译场中佛经的书写文化,以期了解早期佛经译场与经典传播的现象。通过考察初期佛教文献、有纪年的考古出土文物,分析初期佛教书写文化。以现存纪年最早的汉文佛经残片,西晋元康六年(296)竺法护译《诸佛要集经》为例,由其卷尾题记中的两位主要人物——竺法首与聂承远,探讨他们在译场中的功能角色以及早期译场中主要笔受与书法传统的关系。研究表明,竺法护与弟子不但翻译佛经,同时也由中原向河西地区传播。

关键词:竺法护;佛经书写文化;竺法首;聂承远;敦煌

中图分类号:K871;K873? 文献标识码:A? 文章编号:1000-4106(2019)04-0009-10

Abstract: This paper attempts to explore the scribal culture in the translation and transmission of Buddhist texts by analyzing the clerical practices of Dharmarakas translation team, with a specific case study of their translation of Buddhasagīti Sūtra(Zhufo yaoji jing诸佛要集经, T810), the earliest extant Chinese Buddhist manuscript in the world with a confirmed translation date of 296 CE. With further study of Buddhist literary sources and other artifacts from archaeological discoveries, we examine the role of two scribes Zhu Fashou and Nie Chengyuan within the translation team and analyze the calligraphic tradition of major scribes in early Buddhist translation groups. The results of these studies demonstrate that Dharmarak?a and his disciples cooperated not only in the translation of Buddhist sūtras but also in the popular transmission of Buddhist texts that brought Buddhism from the Central Plains to the Hexi Corridor.

Keywords: Dharmaraka; Buddhist scribal culture; Zhu Fashou; Nie Chengyuan; Dunhuang

一 前 言

敦煌寫本文献的产生与佛经译场、寺院或公私写经坊的抄写佛经有密切关系[1]{1}。佛经译场组织,由两汉至隋唐经历了数百年的演变发展,直到隋唐时期才较为完备[2-3]。关于隋唐佛经翻译与译场,前贤学者论著甚多,大多着重于佛经翻译者,此不赘述,但关于汉晋译场中写本佛经的书写文化,则较少涉及[4-6]。初期佛经译场组织还未定型,写经体与书写文化也还未规范化。此阶段译场中的书写文化可见于早期的经录与僧传典籍,例如南朝僧佑《出三藏记集》与慧皎《高僧传》等资料,为早期佛经译写与汉晋书法史提供了信息。在北魏以前,参与佛经翻译担任“笔受”职务或者书写抄经者有僧人、专业写经生、清信士等。到了北魏时期敦煌已有官方的写经组织,才有“经生”或“官经生”的职称。由于僧佑并未用“写经生”与“写经体”二词,所以早期佛教经录中关于佛经书写文化的信息比较容易被忽略{2}。根据《出三藏记集》与《高僧传》中所记载,以及现存5世纪以前有纪年的敦煌吐鲁番遗存的佛教写经残卷,写经所采用的书体有正书、行书、草写与隶书[7]。由于此阶段的佛经翻译组织与书写文化还未定型,以下试先由竺法护译场之书写文化,探讨初期佛经书写与文化交流轨迹{3}。

二 僧佑《出三藏记集》

关于佛经书写的记载

南朝僧佑(445—518)之著述流传至今尚存《出三藏记集》《释迦谱》和《弘明集》三种,其中《出三藏记集》是现存佛教最早的经录,僧佑根据道安所纂经录编成《出三藏记集》15卷(以下简称《佑录》),详列译经之原委、序文、译经者传记等,也是后续隋唐编纂经录之依据,当中还有关于佛经书写字体以及书写、抄经的经生等相关信息。

初期佛经翻译译场组织简单,除了主译者,有专职负责书写的助手,《佑录》中记载包括笔受、手受、笔者等。笔受一职与一般写经生不同,不但擅长书写,还需有深厚学养,语言必须兼通华梵并深谙佛典义理,通过与主译者的沟通,推敲翻译之义理正确才能下笔[5]41-42。《佑录》卷1云:“是以义之得失由乎译人,辞之质文系于执笔。或善胡义而不了汉旨,或明汉文而不晓胡意。虽有偏解终隔圆通,若胡汉两明意义四畅,然后宣述经奥于是乎正。”[8]

另,根据《翻译名义集》卷1所载,笔受一职始于竺法护译场:

宋僧传云,译场经馆,设官分职可得闻乎,曰此务所司,先宗译主,即赍叶书之三藏,明练显密二教者是也。次则笔受者,必言通华梵,学综有空。相问委知,然后下笔。西晋伪秦已来,立此员者,即沙门道含、玄赜、姚嵩、聂承远父子。[9]

由上所述可知,自西晋以后,笔受在佛经译场中具有重要责任,此职从竺法护译场中聂承远与聂道真父子开始,后有道含(竺佛念译场)、玄赜(玄奘译场)、姚嵩(鸠摩罗什译场)。因佛教中的经典、佛塔与佛像皆为传递佛陀圣教的载体,是佛教徒必须恭敬供养之法宝,所以历代高僧对于参与经典翻译与译场人员的素质要求甚高。隋代彦琮《释氏要览》中提到参与佛经翻译人员的条件列有“八备”与“十条”:

夫预翻译有八备、十条。一诚心受法,志在益人;二将践胜场,先牢戒足;三文诠三藏,义贯五乘;四傍涉文史,工缀典词,不过鲁拙;五■怉平恕,器量虚融,不好专执,沈于道术,淡于名利,不欲高炫;六要识梵言;七不坠彼学;八博阅苍雅,粗谙篆隶,不昧此文。十条者:一句韵;二问答;三名义;四经论;五歌颂;六咒功;七品题;八专业;九字部;十字声。[10]

其中的“八备”主要是对个人的人品道德与学养之要求,首要的两条必须是“一诚心受法,志在益人;二将践胜场,先牢戒足”。也就是必须是诚心学法希望利益他人,并且在参与译场前须先受戒。而后“十条”则是翻译所需的专业语言文学能力。

三 竺法护译场之笔受与书写文化

(一)笔受

现存纪年最早的汉文佛经残片为西晋元康六年(296)《诸佛要集经》残卷,此经是竺法护所翻译{1},其卷尾的题记不但有明确年代,还记录了竺法护译场中两位重要弟子:聂承远与竺法首,其卷后题记中有“□受聂承远,和上弟子沙门竺法首笔”。聂承远与竺法首皆是竺法护译场中的笔受,而《佑录》中也记载,竺法首曾经担任两部佛经翻译之笔受,包括《济诸方等学经》及294年于酒泉翻译的《圣法印经》[11]。竺法护于292年在洛阳翻译《诸佛要集经》时聂承远是笔受[12],吐鲁番出土《诸佛要集经》残片的卷末题记年代显示竺法首于296年所写,表明此写卷可能是在翻译了4年之后,竺法首為流通而抄写的复本。

竺法护翻译佛经约自266年开始至308年,其译场中的助手至少有30多人[11]48。根据《佑录》与《高僧传》记载,担任竺法护译场笔受的有:清信士聂承远与聂道真父子、竺法首、陈士伦、孙伯虎、虞世雅等,《竺法护传》中提及他们都是“共承护旨执笔详校”的“笔受”:

时有清信士聂承远,明解有才笃志务法,护公出经多参正文句。超日明经初译,颇多烦重,承远删正得今行二卷,其所详定类皆如此。承远有子道真,亦善梵学。此君父子比辞雅便,无累于古。又有竺法首、陈士伦、孙伯虎、虞世雅等,皆共承护旨执笔详校。[13]

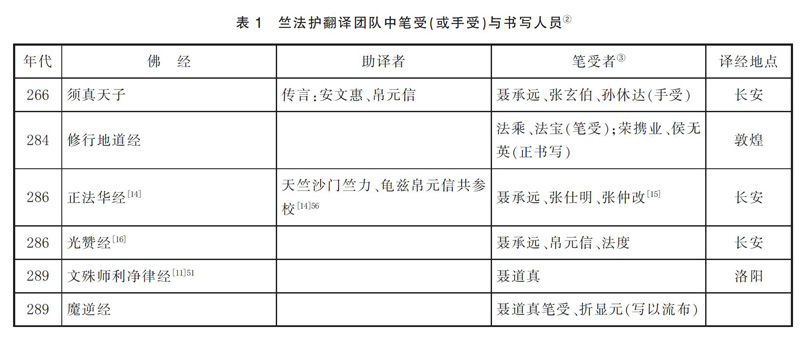

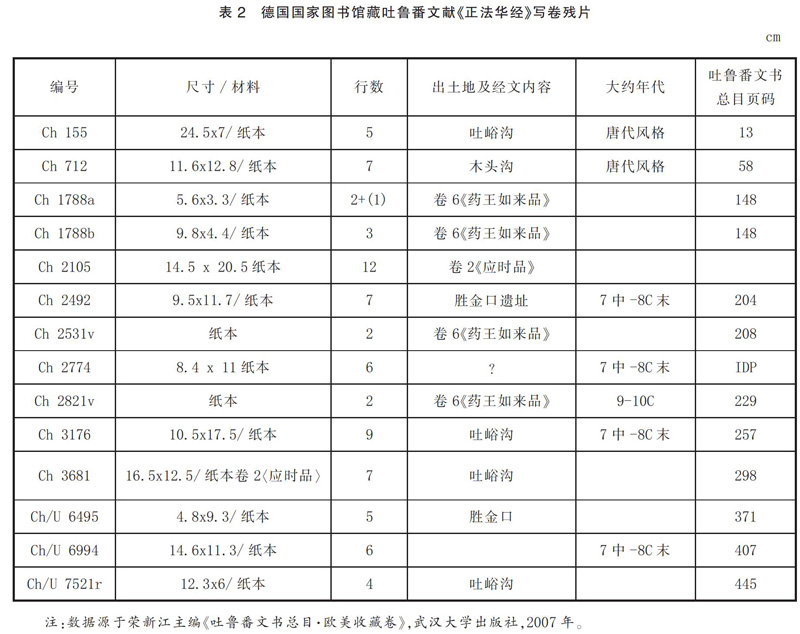

除了上述几位,另检视《佑录》所载,查考竺法护自266年至308年翻译佛经时笔受、手受或书写者以及相关佛经列表(表1)如下。

上表所列竺法护译场中之笔受者,我们可以观察到负责书写的仍以汉人为主。其中聂承远参与时间最久,也是协助竺法护翻译佛经笔受最多的一位。竺法护译作中比较重要的大经也是聂承远参与合作的,例如《正法华经》。隋代费长房也在《历代三宝纪》提及聂承远是“执笔助翻,卷轴最多”:

……起武帝世太始元年至怀帝世永嘉二年,其间在所遇缘便译,经信士聂承远执笔助翻,卷轴最多……故知今之所获,审是护公翻译不疑。故聂承远子道真与竺法首、陈士伦、孙伯虎、虞世男等,前后并是笔受之人,已见别传不复委载。[17]

由表可见,聂承远笔受至少5部佛经,其子聂道真笔受4部;竺法首虽于294年笔受《圣法印经》(于酒泉)与《佛说济诸方等学经》2部,然皆仅为1卷之简短佛经,相较之下也凸显聂承远父子的重要性。

(二)聂承远与《正法华经》

聂承远从266年至297年之间参与竺法护的佛经翻译团队,他与竺法护的师徒情谊长达30年,如果不计其中竺法护没有译写记录的10年岁月(273—284年)[12]6-13,聂承远于286年再度参与,一直到297年为止,他实际上前后至少有20年投入竺法护的佛经译写。他在参与佛经翻译团队中,还培养自己的儿子聂道真于289年合作笔受,他们父子二人在竺法护译场的贡献不可小觑。以他的专业资历,他也会教导他儿子写字读书,在团队里也会影响其他助译者或新进译场之写经生学习书法,他对于此译场中的书写文化必有某种程度影响力。如果聂承远在竺法护译场中如此举足轻重,他所擅长的书法风格有可能是西晋时期的官方文书的书法主流“晋书正写”,因为根据竺法首的《诸佛要集经》残片的书法,学者已考证《诸佛要集经》是典型的西晋(265—316年)官方书体“晋书正写”[18],是公元3世纪以来佛教写经所用的主要书体之一[19]。当时中原与敦煌地区主流的书法,处于汉晋“隶楷之间”的过渡阶段,已是很成熟并已定型的正书。当聂承远在292年笔受《诸佛要集经》时,他的书法风格,可能成为后来竺法首于296年抄写复本所根据的一份临写本。那份临写本也许是类似目前所见的296年《诸佛要集经》残片的书风。而这种正书是否是竺法护译场中所使用的主流写经体,还有待考察。

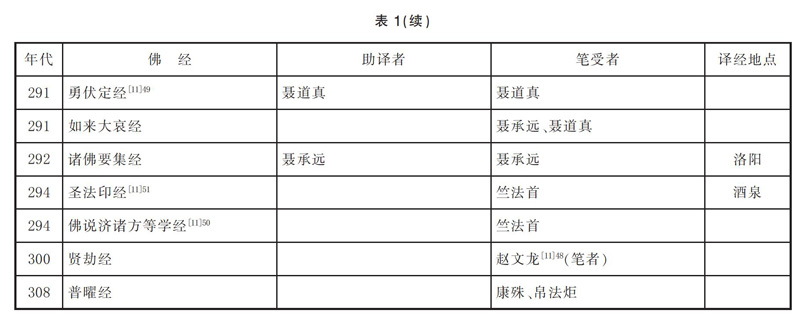

《诸佛要集经》虽然是竺法护翻译的,但并不是竺法护译作最知名的一部佛经。根据《佑录》记载,竺法护译经中以《光赞》《正法华》《首楞严》《维摩诘经》等影响最大,尤其是《正法华经》(于286年所译,聂承远笔受)。初步梳理敦煌与吐鲁番所出土的佛经写卷或残片,据《敦煌遗书总目索引新编》所录,《正法华经》写本残片遗存有:斯6728、斯2816、斯4541及敦研061{1},法藏一件编号伯4663,北京国家图书馆藏北敦00065、北敦04466、北敦15713。日本《西域出土佛典の研究》收录6件残片{1},另从《吐鲁番文书总目》第3册《欧美收藏卷》收集德国收藏《正法华经》残片{2},初步考察有14号(表2),分别从新疆吐峪沟、胜金口与木头沟遗址出土。

以上德国所藏的部分,若先不论属于七八世纪以后明显为隋唐楷书风格残片,有6个残片属于比较早期的书法风格:Ch1788a、Ch1788b、Ch2105、Ch2531v{3}、Ch3681与Ch2821v。依其书风可以分两组:Ch1788a、Ch1788b、Ch2531v、Ch2821v{4}这4个残片皆为《正法华经》卷6《药王如来品》(图1—4);Ch2105与Ch3681(图5—6)是一组为《正法华经》卷2《应时品》。残片编号Ch2531v、Ch2821v、Ch1788a与Ch1788b这4个残片之书法与竺法首《诸佛要集经》类似,也与《西域出土佛典の研究》所列6件《正法华经》残片类似,均属于六朝写经[20]。

(三)竺法护译场所出经卷外观

由于多数早期(3或4世纪)敦煌与吐鲁番出土的文献仅存残片,无论是《诸佛要集经》或上述的《正法华经》,都是极为残破的碎片,难以想象早期佛经卷帙样貌及竺法护时期佛经外观的样貌。根据《佑录》卷7记载,王僧儒(465—522)所撰之《慧印三昧》及《济诸方等学经》二经序赞描述了他所见之经卷与书法:

……后又有《济诸方等学经》……其轴题云:“敦煌菩薩沙门支法护所出,竺法首笔受,共为一卷,写以流通。轴用淳漆,书甚紧洁,点制可观。”[11]50

虽然如今无法得窥早期经卷装帧究竟如何,这段简短的文字,具体形容了竺法首笔受的《济诸方等学经》之装帧方式与书法风格,即“轴用淳漆,书甚紧洁,点制可观”。同时也说明经卷的书写篇章整齐端正,卷轴是黑色的,制作精严。他描述《济诸方等学经》书法风格“书甚紧洁”。由此四字,比较现存竺法首《诸佛要集经》的残片书法,那工整绘制的乌丝栏,笔笔严谨一丝不苟的书法,点画之间令人感受到其虔诚抄写的恭敬态度,以及修行者的内涵修养。进一步观察这整篇书写,十分紧凑但是字里行间缺少了一份流畅的行气,每一直行的字与字之间空间很宽。如果是一个娴熟书法的写经生,书写笔势流畅,直行书写时上下文字行气连贯,相隔比较窄,有时候上下文字之间的笔锋呼应有搭锋之笔意。探究个中原因,有可能竺法首是看着另一份正本来临写这份《诸佛要集经》的。

敦煌藏经洞出土文物中,竺法护译经遗存亦非常少,仅存敦研061是唯一的《正法华经》卷第17《光世音普门品第二十三》,此卷首残尾全,白麻纸,卷轴装,无界栏,保留有原本的深褐色木轴,轴高15.5厘米。比较特别的是此卷比一般的写卷高度小,卷高12.5厘米,一般的写卷高度24厘米至27厘米不等,此卷的高度仅约一支现代的原子笔的长度(图7)。故每行书写字数8至10字不等,共存有54行文字[21]。这写卷特殊的精致形式,不知当时设计是否为了比较轻便适于流通。笔者曾于2009年特别申请阅览此残卷,亲见此残卷白麻纸经历千余年岁月非常薄而易碎,细看皆可见纸质的纤维,现院方以丝网加固保护,卷尾保存完好的黑色(或深褐色)木轴。

(四)经典之书写与语言反映的文化交流

竺法护译场译出佛经后,也有写经生专门抄写的复本流通。《佑录》记载,289年聂道真于洛阳白马寺翻译笔受《魔逆经》,由折显元“写以流通”。说明竺法护译场中除了笔受,还有负责抄写流通的写经生。《出三藏记集·魔逆经记第十五》:

太康十年(289)十二月二日,月支菩萨法护,手执梵书口宣晋言,聂道真笔受,于洛阳城西白马寺中始出,折显元写使功德流布,一切蒙福度脱。[11]50

竺法护另一徒弟竺法乘,是其弟子中在敦煌建寺弘法颇有影响力的一位。《高僧传》记载,竺法乘在幼年于长安随竺法护出家,他聪敏过人,深得竺法护器重。《高僧传》卷4:“竺法乘,未详何人。幼而神悟超绝,悬鉴过人,依竺法护为沙弥,清真有志气,护甚嘉焉。”[22]竺法乘13岁随侍竺法护身边,284年当竺法护于敦煌翻译《修行道地经》时担任笔受。其后在敦煌建立寺院弘扬佛法,精勤诲人不倦,化导戎狄使其知礼,影响颇巨。《高僧传》卷4:

……(竺法)乘后西到敦煌立寺延学,忘身为道,诲而不倦。使夫豺狼革心、戎狄知礼,大化西行,乘之力也,后终于所住。[22]347

另外,竺法护曾经从龟兹副使美子侯处得到梵文本《不退转法轮经》,口授弟子竺法乘,使其流通。《佑录》卷7:

太康五年(284)十月十四日,菩萨沙门法护,于敦煌从龟兹副使美子侯得此梵书《不退转法轮经》。口敷晋言,授沙门法乘使流布,一切咸悉闻知。[11]50

由《佑录》所记载折显元写《魔逆经》“写以流通”,或者竺法护口授弟子竺法乘,使其流通《不退转法轮经》,显示竺法护译场非常重视佛经流通,反映了东来的胡本经典经过译场翻译之后,再向西传播的现象。尤其是弟子竺法乘已由中原向西弘传佛法,这当中自然包括携带竺法护译场以及其他的汉文佛经。

如果思考这几位笔受与抄写流通的经生之间的关系,例如聂承远与子聂道真合作→聂道真笔受佛经→折显元抄写《魔逆经》;聂承远笔受《诸佛要集经》→竺法首抄写流通。他们彼此之间书法互相观摩临写,正本与复本之间有可能存在一个主流书风传承的影响。佛经在传抄流传过程中,延续前人模板而使得书法风格由一个译场延续到下一个译场。而当新的佛经翻译出来时,该译场新译佛经的书写也许受到主要笔受者的书风影响,开创了另一译场的主流书风。

由聂承远在译场中举足轻重的角色,以及竺法首所写《诸佛要集经》的卷子书写格式,这样的书写文化或许从竺法护译场之前的小型翻译团队中就已建立,例如支谦(约222—252)。将钟繇《宣示表》、伯3006《维摩诘经注》、俄藏《佛说孛经抄》与《诸佛要集经》残片中选出类似部首字例比较(图表1),从图表中可观察到支谦《佛说孛经抄》的书写与《诸佛要集经》的书写最为近似。这种书风也呼应了前面图1—3德国藏《正法华经》(Ch1788a、Ch1788b、Ch2531v)这3个残片与竺法首《诸佛要集经》非常相似。

另外,我们若以竺法护和昙无谶两个译场来比较,当昙无谶翻译《大般涅槃经》时,其译场中的主要笔受有慧嵩、道泰、道养以及北凉宫廷写经生樊海。由北凉出土多件有纪年的北凉石塔所呈现的独特北凉体[23],观察昙无谶译场的主流书风就与竺法护译场所译出佛经书风截然不同。从竺法护到昙无谶译场的书风转变,印证了藤枝晃对于敦煌“写经所”书写特色的看法。虽然藤枝晃所观察的写经所是北魏之后,然在北魏之前,竺法护与昙无谶译场的写经已反映了此书写文化现象:

在敦煌,有时为了某一目的而设置写经所,在一段时间里抄写大量经文。虽然存在书手本身所具有的个性化差异,但从整体上看,出自同一个写经所的书体极为相似。不过在相隔不过几年或最多几十年的时间里,后来设置的写经所的作品与原先设置的写经所的作品相比,其书体则迥然不同。每个写经所的书手是师从同一位师傅的,而且他们使用完全相同的纸和笔。于是每个写经所的作品就呈现着独具特色的外观,很容易与其他的写经所区分开。经过若干这样的阶段,最终形成了楷书。[24]

另外,佛经翻译的过程中,除了书写之外,翻译的语言是另一个文化传递的符号。早期佛经翻译的语言可以反映不同译场及不同地域方言的文化特色,初期不同译场的译者会传承并根据前人译作再进一步翻译,此现象在鸠摩罗什之翻译语言定型化之前尤其明显。例如由支谦到竺法护之翻译语言,学者已由佛经语言特点观察到不同译场间的语言文化影响,竺家宁指出:

中国早期的佛经翻译,就其地理区域而言,主要有三个中心,长安、洛阳、建业(南京),它们分别代表了中古早期汉语的西部方言、东部方言和南方方言。支谦所处的时代和地理区域,在译经语言上,必然带有当时当地的时空特色。佛经的翻译语言,到了鸠罗摩什,无论在术语上,或选用词汇上,逐渐趋于定型,也逐渐衍生了标准化的佛经翻译语言。[25]

从译场使用的语言,学者进一步观察支谦与竺法护之间的同经异译本翻译语言之关系,船山彻指出:

例如,吴支谦译《太子瑞应本起经》(大正藏第185号)是六朝时代最广泛阅读的佛传,其中有很多语句已被指出与《修行本起经》(大正藏184号)以及西晋竺法护译《普曜经》(大正藏186号)一致。{1}

由学者所观察译场语言的传承性,特别是支谦到竺法护在翻译时不但在语言上或某些章节上参考前人译著,在书写时必然也受到前人流传佛经版本的书法风格与书写格式影响。

四 结 语

敦煌写本学或书志学的研究日益受学界重视,面对早期无纪年之敦煌写本的庞大数量,研究还需要多学科的结合,需从语言、文字俗字、文献特征、纸张、装帧、书法等多方探讨。近年前贤学者以科学方式分析敦煌文献的纸张材料,并将敦煌文献的文字建立汉字规范字库,相信在学界敦煌字库的规范数据库建立后,可以为未来研究分析运用敦煌文献提供更便捷与准确的信息[26-27]。

被尊为敦煌菩萨的竺法护终身译写佛经,他遗留给世间最珍贵的遗存就是他庞大的译作。本文尝试从译场的角度探索早期佛经书写文化脉络,根据僧佑《出三藏记集》与僧传资料,考察竺法护译场,其中笔受聂承远影响深远。以竺法首《诸佛要集经》残片为例,查考《正法华经》残片,聂承远的书法风格,有可能领导了竺法护译场的书写主流,也影响译场组织中其他参与人员的书写。不但是初期佛教写经体的酝酿期,为后来北魏洛阳体楷书奠定了基础,而且也铺陈了书法史汉晋隶楷之间的轨迹。通过比对几件早期写本残片文字,以及使用语言,说明竺法护译场的书写文化与支谦译场之间也有某种程度的文化传承关联。另外,从聂承远到竺法首与竺法乘的书写、流通,反映出大乘佛教初期在中原与河西地区的传播。佛教东传的过程中,从竺法护时期已开始进行西传[28]。

参考文献:

[1]崔中慧.佛教初期写经坊设置蠡测[J].台大佛学研究,2016(32):101.

[2]曹之.唐代官方佛经抄本考略[J].四川图书馆学报,2004(4):72-74.

[3]陸庆夫,魏郭辉.唐代官方佛经抄写制度述论[J].敦煌研究,2009(3):49-55.

[4]王文颜.佛典汉译之研究[M].高雄:佛光山文教基金会,2004.

[5]曹仕邦.中国佛教译经史论集[M].台北:东初出版社,1990.

[6]童纬.汉魏两晋南北朝出经籍表[J].佛学研究,2004(总13):86-109.

[7]大庭修.汉简研究[M].徐世虹,译.桂林︰广西师范大学出版社,2001:258-259.

[8]释僧佑.出三藏记集:卷1:胡汉译经音义同异记[M]//大正藏:第55册.台北:CBETA,2018:4.

[9]法云.翻译名义集:卷1[M]//大正藏:第54册.台北:CBETA,2018:1067.

[10]彦琮.释氏要览:卷2[M]//大正藏:第54册.台北:CBETA,2018:293.

[11]释僧佑.出三藏记集:卷7[M]//大正藏:第55册.台北:CBETA,2018:51.

[12]陈国灿.吐鲁番出土的《诸佛要集经》残卷与敦煌高僧竺法护的译经考略[J].敦煌学辑刊,1983(4):9-10.

[13]释慧皎.高僧传:竺昙摩罗刹[M]//大正藏:第50册.台北:CBETA,2018:327.

[14]释僧佑.出三藏记集:卷8[M]//大正藏:第55册.台北:CBETA,2018:56.

[15]惠祥.弘赞法华传:卷2[M]//大正藏:第51册.台北:CBETA,2018:14.

[16]释僧佑.出三藏记集:卷9[M]//大正藏:第55册.台北:CBETA,2018:62.

[17]费长房.历代三宝纪:卷6[M]//大正藏:第49册.台北:CBETA,2018:64.

[18]王振芬.从西晋元康六年《诸佛要集经》写本探写经体之源[J].书法丛刊,2006(6):18.

[19]孙传波.旅顺博物馆藏吐鲁番出土北朝时期佛经残片书体探源[EB/OL].[2019-04-15].http://9610.com/b/

r2.asp?id=72&tid=88146.

[20]Turfanforschung-DigitalesTurfan-Archiv[EB/OL].

[2019-04-10].http://turfan.bbaw.ch_u/dta_chu

0065.html.

[21]甘肃藏敦煌文献编委会.甘肃藏敦煌文献:第1册[M].兰州:甘肃人民出版社,1999:280.

[22]释慧皎.高僧传:竺法乘[M]//大正藏:第50册.台北:CBETA,2018:347.

[23]崔中慧.墨影胡韵:北凉时期宫廷佛教书法[J].九州岛学林,2015(35):29-58.

[24]藤枝晃.汉字的文化史[M].李运博,译.北京:新星出版社,2005:113-115.

[25]竺家宁.三国时代支谦词汇的时空特色[J].中正大学中文学术年刊,2011(2):130.

[26]石冢晴通.从纸材看敦煌文献的特征[J].唐炜,译.敦煌研究,2014(3):118-122.

[27]石冢晴通,等.汉字字体规范データベース(HNG)の活用:汉字字体と文献の性格[G]//じんもんこん2011论文集.2011:339-346.

[28]郭富纯,王振芬.旅顺博物馆藏西域文书研究[M].沈阳:万卷出版公司,2007:76-81.

- 科学社会主义的“科学性”

- 智能养老:智能时代孕育的养老产业新业态

- 论邓小平对和平共处五项原则的运用和发展

- 智能经济背景下的传统产业集群升级

- 人工智能正在深刻改变人类社会生产模式

- 传统家训的德育价值探析

- AI时代的传统制造业变革

- 网络时代大学生政治社会化问题探究

- 人工智能与传统产业的深度融合发展

- 当代大学生信任感现状的调查研究

- 传统产业数字化转型的趋向与路径

- 传统企业数字化转型能力体系构建研究

- 当代大学生感恩意识缺失的伦理学分析

- 早期马克思主义中国化的最初结晶

- 中央企业境外资产监管问题研究

- 谈谈重大决策的风险控制机制

- 国家视听话语体系的建构策略研究

- 论领导决策的创新精神

- 论道德“旁观者”向“行动者”的转化

- 论领导决策中的公共精神

- 领导决策中的法制精神

- 贫困地区农户创业的信贷需求

- 领导决策:民主精神

- 记忆活动、记忆史与记忆的物质性

- 论领导决策中的科学精神

- draw-the-line

- draw to a close/to an end

- draw up

- draw²

- draw¹

- drayage

- dread

- dreadable

- dreader

- dreadest

- dreadful

- dreadfully

- dreadfulness

- dreadfulnesses

- dreadfuls

- dreading

- dreadingly

- dreadlocked

- dreadlocks

- dreadlockses

- dreadly

- dreadness

- dreadnesses

- dreads

- dread²

- 狡逞

- 狡险

- 狡顽违抗

- 狡饰

- 狡黠

- 狡黠之人

- 狡黠之民

- 狡黠刻薄

- 狡黠善辩

- 狡黠敏悟

- 狡黠的坏家伙

- 狡黠的士卒

- 狡黠的妻子视丈夫有如他的围裙

- 狡黠的心计

- 狡黠而强悍

- 狧

- 狧狧

- 狧糠

- 狧糠及米

- 狨

- 狩

- 狩取

- 狩猎

- 狩猎和采集

- 狩猎经济