王金涛

关? 键? 词:技术创新;金融发展;经济增长;耦合

中图分类号:F061.5? ? ? 文献标识码:A? ? ? ?文章编号:2096-2517(2019)04-0017-13

DOI:10.16620/j.cnki.jrjy.2019.04.003

一、引言

改革开放以来,依靠出口、投资以及消费“三驾马车”的全面支撑,我国经济保持了40年的高速增长,综合国力显著提升,人民生活质量明显改善,创造了举世瞩目的“中国奇迹”。然而,自2012年后,我国的经济增速开始出现明显的下滑,经济结构失衡、产能过剩、消费不足、脱实向虚、区域发展不平衡等问题全面显现。与此同时,外部环境亦不容乐观,在2008年金融危机后,外需相对疲惫。而近期逆全球化思潮以及中美贸易摩擦等问题亦产生了强烈的冲击。我国经济已全面步入“新常态”,经济增长方式在转型中艰难前行。

进入21世纪后, 中国的经济增长历经两次重大转折。首先,中国在2001年正式成为世贸组织成员, 标志着中国的对外开放提升到一个新阶段。得益于此, 外向型经济极大地促进了我国经济增长,但以加工贸易为主的粗放式贸易模式,加深了我国对外部需求的严重依赖,同时在国际市场上缺乏产品的技术优势,导致经济基本面时常受到贸易的剧烈冲击。其次,2008年金融危机爆发后,为了降低其影响,我国推出了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施。虽然这十项措施对促进投资、 扩大出口以及拉动内需发挥了重要作用,但是,其刺激作用在随后的几年里消耗殆尽,且引发了货币投放与不动产市场的异动。

至此,经济发展方式转型与发展动能转变进入了历史决择期,如何以新动能推动新发展是当前中国亟需解决的核心问题。习近平总书记在十二届全国人大三次会议上强调:“创新是引领发展的第一动力。” 这一论断为实施创新驱动发展战略提供了强有力的支撑。进一步,聚焦于供给侧结构性改革,创新亦是其必经之路。以技术创新为突破点,以产业发展效率为目标,以此带动供给侧结构性改革与创新,将对我国的经济增长产生全新推动力。

回顾过往,展望未来,全面审视供给侧结构性改革的长远目标,以生产结构优化与企业增效为目标的集约化增长,需要全面实现金融发展与技术创新的有效结合。而要实现这一目标,充沛的资金与安全可靠的金融发展环境是根本性保证。 因此,全面审视技术创新、金融发展与经济增长之间的作用机制,理解三者之间交互影响的逻辑关系,具有宏观经济现实背景下的实际意义。据此,一方面深入审视当下经济结构失衡之特征,另一方面聚焦于经济发展所依赖的高效而成熟的技术创新体系构建,同时再聚焦于支撑经济发展与技术创新的金融体系的安全稳定,我们不禁会问,中国的技术创新、金融发展与经济增长之间到底是怎样的一种关系?它们之间的关系是否协调?为此,本文尝试把技术创新、金融发展与经济增长置于一个统一的系统耦合框架内,对其协调发展特性进行全面解析;同时本文将研究置于省域层面,从而可以从全新的视角厘清三者之间关系的区域差异。

二、相关文献回顾

在技术创新与金融发展方面,Chemmanur等(2014) 認为金融中介机构在企业创新方面有积极的促进作用[1]。Orman(2015)指出资本市场的发展能够降低创新风险, 促进创新专业化[2]。Meierrieks(2015)发现,金融发展水平越高,创新强度越大[3]。Acharya等(2017)认为外部融资使得上市企业比私企拥有更多的研发和专利[4]。易信等(2015)通过构建包含金融中介部门的多部门熊彼特内生增长模型,发现金融发展能通过技术创新的“水平效应”与“结构效应”加速产业结构转型与促进经济增长[5]。米展(2016)发现,我国金融发展对于国有企业创新能力的影响大于民营企业[6]。钟腾等(2017)认为从股票市场规模、银行业规模和银行业市场化三个维度衡量金融发展,发现股票市场相比于银行业更有利于促进企业创新,同时研究表明股票市场是通过缓解外部融资约束促进高科技企业的创新产出[7]。

在技术创新与经济增长层面,Schumpeter(1912)最早提出现代创新理论,强调了生产方法的变革对于经济增长的作用[8]。Arrow(1962)从内生技术角度初步解释了技术创新对经济增长的推动作用[9]。Evangelista等(2016)发现,技术结构的集中是促进经济增长的重要条件,但不同的技术领域对经济的影响力度有所不同[10]。Hanusch等(2017)认为创新支出对经济增长的影响远高于其他宏观变量[11]。苏治等(2015)基于1991—2012年中国工业行业数据,通过结合数据包络多期分析和随机前沿分析方法发现, 在近20年经济的高速发展中,技术创新是推动中国技术进步有效性的真实驱动力, 行业的持续增长主要依靠技术创新和改进[12]。尚勇敏等(2017)认为经济发展水平较高的东部地区应重视知识创新与积累,寻求原创性技术创新,增强内生创新能力;中西部地区经济较落后,依靠技术引进、加强创新合作等外生力量是其最优选择[13]。陶长琪等(2018)基于内生经济增长模型的理论分析表明我国经济发展中的创新驱动效应以东部沿海地区为集聚中心,具有在时间维度上阶段性增长、在空间维度上“蔓延式”发展的时空格局[14]。孙早等(2018)认为随着中国经济进入新时代,若无进一步产业创新支撑,要素配置效率改善带来的净收益增长空间将快速收窄,只有坚定推行以诱导产业(企业)自主创新为核心的供给侧结构性改革,才能真正实现高质量发展[15]。

从金融发展与经济增长的关系看,Vlachos等(2010)和Fisman等(2011)认为,金融发展与经济增长之间存在显著的正相关关系[16-17]。Samargandi

等(2015)发现,金融发展和经济增长呈明确的倒U型关系[18]。Pradhan等(2016)认为,欧元区国家金融部门的发展和创新能力的增强有助于本地区的长期经济增长[19]。邵宜航等(2015)采用系统矩估计的方法发现,经济发展程度越低时,金融宽化对经济增长作用越显著;而随着经济发展,金融深化对增长的促进作用开始显现[20]。李强等(2017)采用系统GMM估计方法发现, 金融发展和经济增长之间存在显著的正相关关系,现阶段的金融发展能够有效地发挥资源配置功能,同时完善的金融市场能够显著增强政府支出对经济增长的促进作用[21]。彭俞超等(2017)认为,金融发展主要通过促进人力资本积累、固定资产投资和国外直接投资三方面因素推动经济增长,优化金融结构将有助于供给侧改革和经济结构调整,实现长期经济增长[22]。邵汉华等(2018)基于最优金融结构视角认为,适度的金融发展水平有利于促进金融结构市场化的经济增长效应,金融发展过度时,金融结构市场导向的增强对经济增长的促进作用不再显著[23]。

综上所述,从技术创新、金融发展与经济增长三者关系的研究看,现有研究主要聚焦于三者之间两两因果关系的讨论,将三者纳入到同一框架体系内展开的研究并不多见,特别是尚未见到有文献讨论三者之间可能存在的交互依赖与影响。 这意味着,如能实现对三者交互作用的讨论,将会在现有研究的基础上形成一个新的研究模式。这一模式的基本逻辑由三个平行层次构成:首先,经济增长作为核心目标,其会带动技术创新与金融发展的协同共进,但反之,其亦会受制于二者发展滞后的影响;其次, 技术创新会同时影响金融发展和经济增长,这一过程主要体现于科技金融和内生增长两个方面;再次,金融发展又会为技术创新和经济增长提供有效的资金保障。以此为基础,综合审视以上三个层次,明确展现出技术创新、金融发展与经济增长之间存在的交互因果关系。 为了揭示这一关系,系统论分析框架提供了理想的研究平台与方法。可以初步设想:应用系统耦合思想,构建“三系统耦合”模型,对技术创新、金融发展与经济增长之间的交互作用关系做出解析。为此,本文试图解决如下问题:首先,我国的技术创新、金融发展与经济增长的系统耦合交互作用特征是否明显?哪些因素对三系统耦合产生了制约与支撑作用?其次,区域差异是否在耦合特征中得以体现? 针对以上问题,本文设定了如下研究思路:首先,构建三系统综合指标体系, 基于我国31个省份三系统的数据计算得到各系统的综合指数;其次,构建系统耦合模型,基于综合指数, 计算求得二系统及三系统的耦合值,据此对系统间的耦合关系做出讨论;再次,对耦合度的区域异质性做出解析;最后,结合空间重心模型对三大系统的空间耦合匹配情况展开讨论。

三、研究设计

耦合(coupling)源自于物理学,其度量了系统之间相互依赖、相互作用的程度。“耦合”机理包含了“协调”和“发展”两层平行内容,“协调”是指各个系统之间相互配合的程度, 即关联性的大小;“发展”是指各系统作为一个整体,共同演化的过程。耦合则是对上述两个方面的有机整合。

(一)两系统耦合模型解析

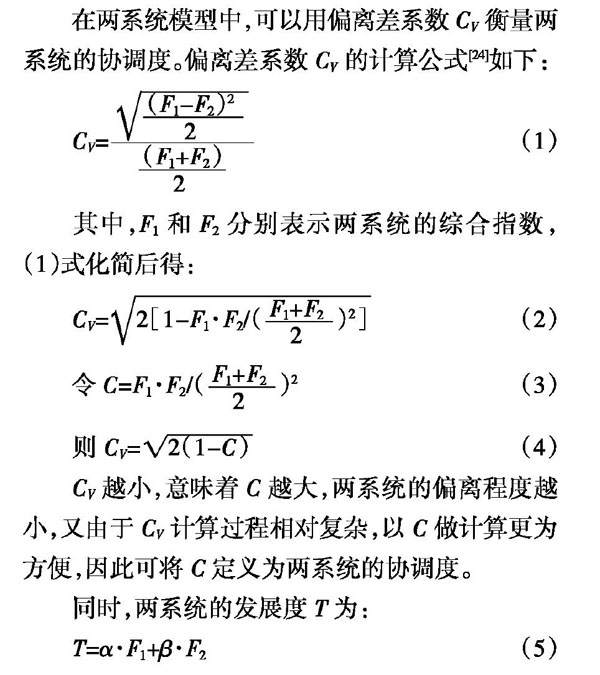

在两系统模型中,可以用偏离差系数CV衡量两系统的协调度。偏离差系数CV的计算公式[24]如下:

其中,F1和F2分别表示兩系统的综合指数,(1)式化简后得:

CV越小,意味着C越大,两系统的偏离程度越小,又由于CV计算过程相对复杂,以C做计算更为方便,因此可将C定义为两系统的协调度。

同时,两系统的发展度T为:

T=?琢·F1+?茁·F2? (5)

其中,α和β分别为F1和F2的权重,以技术创新和经济增长两系统为例,在征询专家意见的基础上,可以认定两者同等重要,所以可设α=β=1/2。

两系统耦合度D的计算公式如下:

(二)三系统耦合模型解析

根据以上原理,可进一步将二系统耦合模型进行扩展,得到三系统耦合模型。首先用偏离差系数CV用来衡量三系统的协调度:

其中,F1、F2、F3分别为三个系统的综合指数。化简后得:

因此,三系统的协调度C可写为:

C=3(F1·F2+F2·F3+F1·F3)/(F1+F2+F3)2 (9)

同时依据前述原理,三系统的发展度T可以写为:

结合本文的研究主题,F1、F2、F3分别表示技术创新、金融发展、经济增长;α、β、γ分别为F1、F2、F3的权重。在征询专家意见的基础上,可以认定技术创新、金融发展和经济增长三个系统对耦合关系形成具有同等重要程度, 因而取权重α=β=γ=1/3,由此可进一步得到三系统耦合度为:

关于三系统耦合原理,可进一步通过如下解析做出显性化理解。如图1所示,X-Y-Z三维立体坐标系构成了三系统耦合变化空间,三个平面坐标系分别表示三类二元系统。

首先,在X-Y-Z空间中,如果存在某一点,使得X=Y=Z, 所有满足这一条件的点会形成一条从原点出发与正方体对角线相重合的空间射线,即图1中的OK线,线上各点的协调度始终为1。其次,发展曲线越远离原点代表综合发展水平越高,如图中,T3>T2>T1。再次,三系统的耦合度由三个二元系统的协调度与发展度综合形成,如图中M与N两点协调度相同,但N比M的发展度要高,因此N点的耦合度要大于M点。

基于上述三系统耦合机制理论,X、Y与Z坐标轴分别表示技术创新、金融发展与经济增长三类子系统。 在X-O-Y平面坐标系中,OL射线为技术创新与金融发展的最优协调线,同理,在X-Y-Z三维立体坐标系中,OK射线为技术创新、金融发展与经济增长的最优协调线, 在OK射线上越远离O点,三系统的协调发展水平就越高。综上所述,只有提升三大子系统的发展度,同时改善彼此之间的协调度,才能实现三系统耦合度的整体优化。

(三)耦合度判断标准及划分类型

参考相关研究[25-26],本文将耦合度划分成10个类别,其中0~0.50为失调衰退类型,0.50~1为协调发展类型,具体耦合度等级评价标准及划分类型见表1。

四、指标体系与数据说明

(一)指标体系

借鉴已有研究,本文对技术创新、金融发展与经济增长的指标进行了界定,构建了三系统的量化指标体系,其中技术创新由创新投入与创新产出构成,金融发展体现在金融广度、金融深度与金融效率三个方面, 经济增长则从发展水平加以考量。具体指标见表2, 三类系统共包括6个一级因子,17个二级因子。

(二)数据来源

本文以中国31个省份为研究对象①, 选取了2001—2018年的面板数据。同时,进一步将全国划分为东部、东北、中部及西部四大区域②。本文的数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国金融年鉴》、区域金融运行报告以及WIND数据库等,部分缺失数据均采用拟合法估算而得。

(三)标准化处理

鉴于三系统各指标的量级和量纲差异较大,因此在实证分析之前需要对数据进行标准化处理。采取组间极值法对数据进行标准化处理,公式如下:

(m=1,2,3,…,31;n=2001,2002,2003,…,2018)

其中,Pmn代表第m个省份第n个年份的某一指标数据,代表第m个省份第n个年份的标准化值,max Pmn与min Pmn分别表示Pmn的最大值和最小值。

(四)权重的确定

对数据进行标准化处理后,就可以确定各级指标的权重值。本文采取层次分析法来确定权重,邀请了相关领域内10名专家对此进行了打分。 限于篇幅,权重值不再单独列出。

(五)综合指数的计算

综合指数是系统内各指标标准化值的加权求和值,衡量的是各个系统的整体发展情况,其计算公式如下:

其中,X、Y、Z分别为技术创新、金融发展与经济增长三系统的综合指数,Wi、Wj、Wk分别表示三大系统中各二级指标的权重,P■■、P■■、P■■分别表示三大系统中各二级指标的标准化数值。

五、实证分析

(一)综合指数分析

根据(14)式,可得到三系统的综合指数。全国及四大区域三系统综合指数变动趋势见图2~图5。

从全国来看,考察期内技术创新、金融发展与经济增长综合指数整体上均呈现出不同程度的上升趋势。

首先, 经济增长综合指数在2007年之前增长较快且整体最优,但随后受到金融危机以及国内三期叠加的影响,经济增长放缓趋势明显。其次,金融发展综合指数呈现明显的阶段性特征。 在2012年之前,其基本维持在0.2的水平,但此后呈现加速上升趋势。再次,技术创新综合指数在考察期间内增幅最大,但是绝对水平最低。

分区域观察,从技术创新综合指数看,东部地区技术创新程度较高,中部地区稳步发展,东北地区发展相对平缓,西部地区发展较慢。值得注意的是, 东北地区的技术创新在2013年以后开始出现绝对下降,表面看是经费支出、全时当量与投入强度均出现下降,深层原因可能在于东北地区的国企产能过剩,加之多数企业创新能力不强,由此导致技术创新动力不足。

从金融发展综合指数看,东部地区发展水平相对较高,而东北、中部和西部地区差异相对较小。四大区域金融发展指数在2013年以后均呈现加速上升态势,原因可能在于发展多层次资本市场,稳步

推进利率和汇率市场化改革,逐步实现人民币资本项目可兑换的金融改革力度不断加大,使得银行业总资产迅速扩大,保险广度不断拓展,保险深度持续加深,资本市场进一步发展,进而对金融发展综合指数的提升提供了新动力。

从经济增长综合指数看,虽然四大区域整体呈现上升趋势,但是在2010年后,四大区域开始出现明显的分化,东部地区不断上升,东北地区明显下降, 中部与西部地区先下降而后呈现上升态势。东北地区持续下降存在着多方面的原因:首先,产业结构失衡,第二产业比重较高,第三产业相对滞后;其次,产业体系相对落后,产品附加值相对较低,不适应国内消费升级的发展趋势;再次,东北地区高强度、低层次产业投资易导致产能过剩。

(二)系统耦合分析

1.三系统耦合分析

在计算求得各省份历年协调度与发展度的基础上,利用(11)式可以求得各省份历年耦合度(见表3)。同时为进一步辨析省份间的耦合水平差异,对2018年各省份耦合水平进行了分类(见表4)。

整体看,我国三系统耦合度呈现出逐年增长的态势,但整体耦合度并不高。耦合总体均值从2001年的0.34提升到2018年的0.56,耦合状态由轻度失调阶段跃升至勉强协调阶段。同时,四大区域的耦合度均呈现出波动上升的趋势。

东部地区从2001年的0.38上升到2018年的0.69,目前已达到初级协调状态,整体增长较快,并且领先优势越来越明显。值得注意的是,在此期间江苏省的耦合度增长最快,实现了从轻度失调到良好协调的飞跃,这主要源于其技术创新与经济增长的极大提升,同时金融环境也明显改善,这对于其他省份有良好的示范作用。相比较而言,海南省的耦合度增长却处于东部地区最差水平, 从2001年的0.28上升到2018年的0.40, 增长幅度相对缓慢, 主要原因在于技术创新与经济增长相对迟缓,具体体现在其研发经费内部支出、全时当量以及投入强度等创新投入要素均较低, 由此导致创新产出不高,经济缺乏活力,创新投入与经济增长这两个指标严重影响了海南省的耦合度提升。

东北地区从2001年的0.35提升至2018年的0.49,雖然东三省耦合度整体呈现增长趋势,但耦合度的增长速度相对缓慢,甚至在考察期内,耦合度在多个年份未发生变动。究其原因,相较于其他区域, 东北地区的技术创新程度不高, 特别是在2012年以后,技术创新处于停滞或者下降状态,这不利于产业升级与经济增长。现阶段,在创新驱动发展战略与供给侧结构性改革的背景下,东北地区缓慢的经济增长态势需要谨慎对待,亟需以金融发展为技术创新提供稳定的资金支持,进而推进产业结构升级,实现经济的高质量发展。

中部地区从2001年的0.32提升至2018年的0.53,各省的表现相对平稳,整体处于稳中有升的发展态势。值得关注的是山西省,考察期内的耦合度提升最小,并且波动较大。探究原因,一方面,山西省的技术创新水平相对较低,其耦合度在近年来降至中部倒数第一;另一方面,山西省的经济增长波动幅度在整个中部地区最大。可能的原因在于山西省多年以来经济结构相对单一,产业结构低端化,同时受整体宏观经济形势的影响较大。2012年之后,受到市场供求转换的冲击,煤炭价格暴跌,与此同时,国内开始全面推进节能降耗、低碳化产业结构调整,使其煤炭业进一步出现严重的产能过剩,出口贸易也出现断崖式下滑。就此而言,山西省长期形成的资源依赖型经济增长模式,无法有效应对发展方式调整的迫切要求,系统协调发展严重受限。

西部地区从2001年的0.31提升至2018年的0.46,耦合度最好的三个省份依次是四川、重庆与陕西。 四川省的三系统耦合度从2001年的0.35提升至2018年的0.61,这主要是依靠技术创新支撑, 其技术创新综合指数从2001年的0.06提升到2018年的0.26, 成为西部区域中创新指数最高的省份。与此形成鲜明对比的是,内蒙古的金融发展与经济增长综合指数在西部地区中处于相对高位,然而其技术创新指数却不够理想,因此其耦合度提升比较缓慢。这为西部其他省份提供了借鉴:

只有结合自身特点, 构建具有自我比较优势的技术创新体系,发展与本地区优势产业以及发展战略相关的适宜性技术,才可能实现三系统的协调发展。

综上所述,我国区域间技术创新、金融发展与经济增长的协调发展水平差异较大,区域间差异有持续扩大态势。首先,东北与西部两大边疆区域已经形成明显的“低洼区”,这两大区域不仅表现为三系统的综合指数相对较低,而且三系统耦合度水平亦不够理想。其次,技术创新成为影响三系统耦合的最显著因素,因此,各区域需要进一步把握好创新驱动发展战略与供给侧结构性改革的机遇期,加大创新投入,促进新旧动能转换。此外,结合当前我国经济的发展现状,以“转方式、调结构”为发展战略引领, 严格把握好金融发展与经济增长的关系,严控可能出现的“脱实向虚”倾向,这样才能使技术创新、金融发展与经济增长形成相得益彰的良好发展局面。

2.耦合变动机制解析

基于上述分析可知, 虽然我国的技术创新、金融发展与经济增长三系统耦合度整体提升较快,但是耦合度绝对水平并不高。如2016年,东部地区整体达到初级协调状态,东北、中部以及西部地区均

处于濒临失调状态,区域间差异较为明显。前文对此做出了初步解释,下面将从系统关联视角做进一步细致解析。讨论分为两个层面:首先,耦合度由协调度与发展度构成,耦合度的改善依赖于协调度与发展度的共同变动。因此,通过对协调度与发展度的时空变动进行解析, 可以进一步了解耦合度变化趋势。其次,三类二系统耦合构成了三系统耦合,因此通过比较“技术创新-金融发展”“技术创新-经济增长”“金融发展-经济增长”三类二系统耦合和三系统耦合的变化趋势,可以深刻理解三系统耦合的变动机制。

(1)协调度与发展度分析

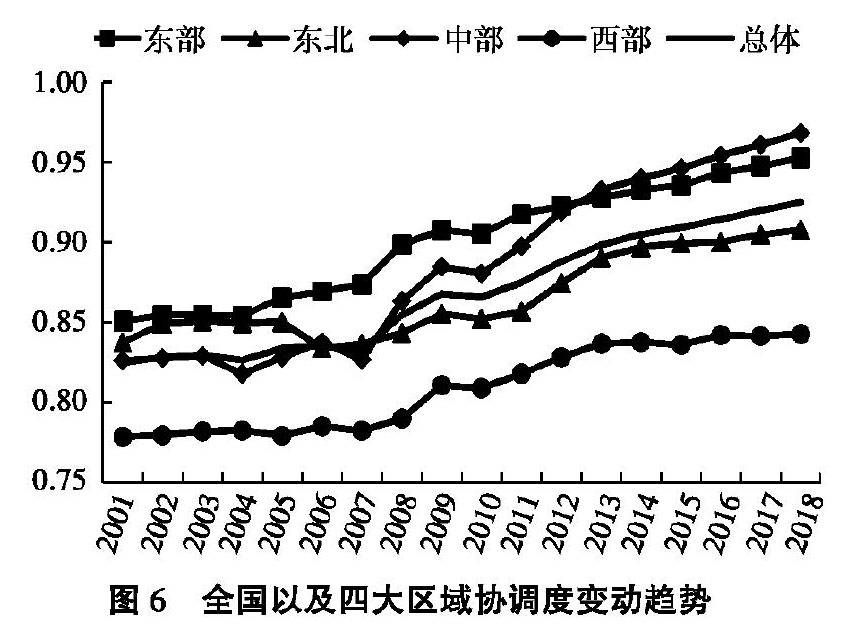

全国以及四大区域协调度与发展度变动趋势见图6和图7。

第一,从全国看,协调度的总体均值由2001年的0.84提升至2018年的0.93, 发展度的总体均

值由2001年的0.14提升至2018年的0.34。 由此可知,虽然我国三系统的发展度提升幅度较大,但是协调度的绝对水平远远高于发展度的绝对水平。因此,在考察期间内,我国三系统耦合度的提升主要得益于协调度的作用,这也意味着未来耦合度的提升可以进一步通过释放发展度的潜力来实现。

第二,通过观察四大区域协调度以及发展度的变动趋势可知, 东部地区的协调度呈现放缓趋势,因此东部地区今后要在保持发展领先的情况下,重点提升三系统的协调度来促进整体耦合度的提升。东北地区的协调度与发展度在近几年均呈现放缓趋势,因此提升其整体耦合度要注意对其协调度与发展度综合把握。虽然中部地区的协调度与发展度均呈现相对强势上升的态势,但是其耦合度的提升受制于发展度相对较低,因此中部地区要着重提升三系统的发展度。西部地区与其他地区相比,其协调度与发展度均相对较低,因此应继续做好基本发展能力建设,并注意技术创新、金融发展与经济增长的适宜性,一味追求高技术、强金融、高增长的经济发展模式并不可取。

(2)二系统与三系统的耦合比较

全國二系统以及三系统耦合度变动趋势如图8所示。

首先,从全国整体看,三类二系统耦合度以及三系统耦合度均呈现上升趋势,但“技术创新-经济增长”和“技术创新-金融发展”两类二系统耦合度的绝对水平并不高,同时“金融发展-经济增长”和“技术创新-金融发展”耦合度的提升相对缓慢。因此,以技术创新能力的提升以及技术创新与金融发展、经济增长的有效结合为核心,我国需要持续提升“技术创新-经济增长”和“技术创新-金融发展”耦合度的绝对水平。其次,“金融发展-经济增长”二系统的耦合度最高,它对三系统耦合度的提升有明显的支撑作用。据此可知,我国需要积极发挥“金融发展-经济增长”之间的良好协同作用,在严格防范系统性金融风险的同时,使金融更好地服务于实体经济,结合近期情况,应重点扶持小微企业。再次,“技术创新-经济增长”和“技术创新-金融发展” 耦合度均处于三系统耦合度均线之下,特别是“技术创新-金融发展”耦合度偏离三系统耦合度的幅度较大,这意味着它们对于三系统耦合度增长产生了负效应。对此,一方面,我国需要积极发挥近年来“技术创新-经济增长”和“技术创新-金融发展”耦合度上升的良好态势,进一步提升二者未来对于三系统耦合度的有效支撑能力; 另一方面,要关注技术创新自身的发展,这意味着要准确把握创新驱动战略以及供给侧结构性改革, 通过经济增长与金融发展反哺技术创新, 依靠技术创新来推动经济增长与金融发展,形成两两互动的有利局面,从而促进整体耦合度的不断优化。

3.耦合的空间重心特征

上述分析表明,三系统各自发展水平及其耦合水平的区域差异非常明显。在这一背景下,有必要对各系统的相对空间变动趋势做出基本的判断。如下从空间的视角进一步探讨“技术创新-金融发展”“技术创新-经济增长”“金融发展-经济增长”三类二系统的空间匹配情况,从而对系统耦合的动态变动情况做出进一步解析,为此引入空间重心模型求解之。 空间重心模型体现了区域属性值的平衡结构,刻画了属性值空间作用的合力点[27]。空间重心模型计算公式如下:

Xt和Yt分别代表研究区域的第t年所研究属性的空间重心的经度坐标和纬度坐标,xi和yi分别代表第i个次一级区域中心的经度坐标和纬度坐标,Lit表示第i个次一级区域第t年的某种属性的量值,此处以全国为研究区域,31个省份作为次一级的区域,以各省份的技术创新、金融发展与经济增长的综合指数作为计算属性值。

图9表示三类二系统的空间重心距离演变轨迹。从空间重心距离横向比较来看,“金融发展-经济增长”“技术创新-经济增长”以及“技术创新-金融发展”的空间重心距离依次增加,这意味着其空间匹配程度依次降低。

从空间重心距离的变动轨迹来看,“技术创新-经济增长”与“技术创新-金融发展”两类二系统的空间重心距离在考察期间内先上升后下降,这表明两类二系统的空间匹配程度先下降后上升。“金融发展-经济增长” 的空间重心距离在整个考察期间相对最低,其匹配程度相对较高。以上述结果为参照, 结合前述三类二系统的耦合度的变动趋势可知,近年来,三类二系统的空间重心距离均呈现出下降的趋势,这表明三类二系统的空间配置效率在提升,“金融发展-经济增长” 二系统耦合对于三系统耦合的支撑优势将会由于两者空间配置效率的提升得到进一步的加强,“技术创新-经济增长”与“技术创新-金融发展”二系统耦合对于三系统耦合的负面效应将会由于空间匹配程度上升,空间配置效应的显现得到抑制。总之,随着近年来空间重心距离的不断下降,空间配置效率的提升有利于未来三类二系统耦合度的进一步优化,进而促进三系统的协调发展。

六、结论与建议

本文基于系统耦合思想, 构建了三系统耦合模型,将技术创新、金融发展与经济增长纳入到统一框架中,在全面审视三者的交互影响与作用机制的基础上,从区域与省域层面对三者的系统耦合度进行了解析。此外,本文从协调度和发展度、二系统与三系统变动趋势以及空间匹配程度三个维度对三系统耦合度的动态变化进一步探讨,得出以下结论。

第一,从技术创新、金融发展与经济增长的综合指数看,三者均呈上升趋势。技术创新指数增幅最大,表明其未来在推动金融与经济协调发展方面有极大潜力;金融发展指数近几年呈现加速上升趋势,这意味着金融改革初见成效,为进一步促进三系统耦合度的提升奠定了良好基础。此外,我国的经济增长指数近几年呈现稳中有升的态势。

第二,从各省份三系统耦合度看,其上升趋势相对明显,但耦合度整体不高。截至2018年,我国一半左右的省份已经实现从“失调衰退”向“协调发展”的转变,其余省份多处于“濒临失调”状态,整体实现协调发展仍然任重道远。

第三,从耦合的变动机制看,首先,协调度在三系统耦合度的提升中起到了重要的作用, 相比之下,发展度的作用潜力仍需进一步释放。其次,“金

融发展-经济增长”的协调发展效果最好,对此,我国要充分发挥金融对实体经济的支持作用,促进两者的良性互动, 进而带动三系统耦合度的提升。再次,与技术创新相关的二类子系统的耦合度始终低于三系统耦合度,这表明我国既要以实施创新驱动发展战略以及供给侧结构性改革为契机提升创新能力,又要加强技术创新对金融发展和经济增长的结合力度,从而实现三系统耦合度的协调发展。

第四,从各区域看,我国的三系统耦合度存在明显的区域差异。东部地区与其余三个区域的耦合度差异较大,并且有进一步增大的趋势,其余三个区域的耦合度差异较小。因此,我国在未来应积极促进各区域协调,实现联动发展,增强东部对其他区域的带动作用,推动系统耦合度的进一步提升。

综上所述,技术创新、金融发展及经济增长三系统耦合度的提升关系到各个方面。现阶段,在国家层面,可以从三方面出发。

第一,对于技术创新,国家需要深化创新领域的改革,充分发挥市场机制的作用,促进创新成果的转化,为推进供给侧结构性改革铺路搭桥,从而实现经济的可持续发展。我国东北地区近年来经济增长放缓趋势明显,亟需以创新驱动推进经济结构转型。

第二,从金融发展的角度看,实体经济是金融发展的基础, 当前中国经济下行风险有所增加,要积极引导金融服务于实体经济, 促进两者良性互动。要進一步深化金融改革的力度,增强金融发展对于技术创新的扶持力度。

第三,对于经济增长,我国应继续加大改革开放的力度, 充分发挥市场在资源配置中的决定作用。当前我国面临经济结构调整,国家需要切实加强技术创新在经济转型中所起到的引领作用,从而促进金融发展、 技术创新与经济增长的联动发展,进而实现三系统协调发展。

参考文献:

[1]CHEMMANUR T J,FULGHIER I P.Entrepreneurial Finance and Innovation:An Introduction and Agenda for Future Research[J].Review of Financial Studies,2014,27(1):1-19.

[2]ORMAN C.Organization of Innovation and Capital Markets[J].North American Journal of Economics&Finance,2015, 33(4):94-114.

[3]MEIERRIEKS D.Financial Development and Innovation: Is There Evidence of a Schumpeterian Finance-innovation Nexus?[J].Annals of Economics&Finance,2015,15(2):61-81.

[4]ACHARYA V,XU Z.Financial Dependence and Innovation: The Case of Public Versus Private Firms[J].Journal of Financial Economics,2017,124(2):223-243.

[5]易信,刘凤良.金融发展、技术创新与产业结构转型——多部门内生增长理论分析框架[J].管理世界,2015(10):24-39+90.

[6]米展.金融发展对企业技术创新模式影响研究——基于中國高技术产业的实证分析[J].审计与经济研究,2016, 31(6):112-120.

[7]钟腾,汪昌云.金融发展与企业创新产出——基于不同融资模式对比视角[J].金融研究,2017(12):127-142.

[8]SCHUMPETER J.The Theory of Economics Development[M].Cambridge: Harvard University Press,1912.

[9]ARROW K J.Economic Welfare and the Allocation on Resources for Invention[C]//Nelson R R.The Rate and Direction of Invention Activity.Princeton:Princeton University Press,1962.

[10]EVANGELISTA R,MELICIANI V,VEZZANI A.The Distribution of Technological Activities in Europe:A Regional Perspective[R].Joint Research Centre Working Papers,2016.

[11]HANUSCH H,CHAKRABORTY L S,KHURANA S.Fiscal Policy,Economic Growth and Innovation:An Empirical Analysis of G20 Countries[R].Economics Working Paper Archive,2017.

[12]苏治,徐淑丹.中国技术进步与经济增长收敛性测度——基于创新与效率的视角[J].中国社会科学,2015(7):4-25+205.

[13]尚勇敏,曾刚.科技创新推动区域经济发展模式转型:作用和机制[J].地理研究,2017,36(12):2279-2290.

[14]陶长琪,彭永樟.从要素驱动到创新驱动:制度质量视角下的经济增长动力转换与路径选择[J].数量经济技术经济研究,2018,35(7):3-21.

[15]孙早,许薛璐.产业创新与消费升级:基于供给侧结构

性改革视角的经验研究[J].中国工业经济,2018(7):98-116.

[16]VLACHOS J,WALDENSTROM D.International Financial Liberalization and Industry Growth[J].International Journal of Finance & Economics,2010,10(3):263-284.

[17]FISMAN R,LOVE I.Financial Dependence and Growth Revisited[J].Journal of the European Economic Association,2011,5(2-3):470-479.

[18]SAMARGANDI N,FIDRMUC J,GHOSH S.Is the Relationship Between Financial Development and Economic Growth Monotonic?Evidence from a Sample of Middle-Income Countries[J].World Development,2015,68(1):66-81.

[19]PRADHAN R P,ARVIN M B,NAIR M.Innovation,Financial Development and Economic Growth in Eurozone Cou-ntries[J].Applied Economics Letters,2016,23(16):1-4.

[20]邵宜航,刘仕保,张朝阳.创新差异下的金融发展模式与经济增长:理论与实证[J].管理世界,2015(11):29-39.

[21]李强,李书舒.政府支出、金融发展与经济增长[J].国际金融研究,2017(4):14-21.

[22]彭俞超,朱映惠,顾雷雷.金融发展对经济增长影响的结构效应——基于META回归分析方法[J].南开经济研究,2017(5):20-36.

[23]邵汉华,LIU YB.金融结构与经济增长的非线性门槛效应:基于最优金融结构的视角[J].审计与经济研究,2018,33(3):119-127.

[24]逯进,陈阳,郭志仪.社会福利、经济增长与区域发展差异——基于中国省域数据的耦合实证分析[J].中国人口科学,2012(3):31-43+111.

- 小学高年段整本书阅读的探究与实践

- 浅谈农村小学完美教室文化建设策略

- 小学语文教学培养学生口语交际能力的实践与探索

- 关于培养小学生良好心理素质的若干思考

- 小学家校合作亲子活动促进孩子心理健康发展的可行性尝试

- 小学教育中的合理惩罚问题研究

- 城镇化进程影响下的农村留守儿童关爱保护对策研究

- 巧设问题,构建多元化小学数学课堂

- 渗透教育美学思维的小学数学教学路径选择

- 浅析体育游戏在中学体育教学中的运用

- 合理的蹲踞式起跑姿势及其教法的探讨

- 趣味性体育游戏在小学体育课堂中应用的实验研究

- 让宪法精神领航青少年人生航向

- 疫情期间“云端”教学 为教育改革埋下希望的种子

- 何小猫,咱们做朋友吧

- 志华大姐十年

- 刍议新时代加强和建设中学生社团的途径和策略

- 小学语文统编教材体现学科核心素养的文本分析

- 探讨新形势下初中美术教师该如何开展优质教学

- “教学做合一”理念下的小学音乐教学创新之路

- 以情入境,情景交融

- 浅谈小学劳技课堂整合教学的实践研究

- 道德与法治课生活化教学的探索与实践研究

- 识字写字教学在课堂中的落实探究

- 建构主义学习理论在初中化学教学中的应用

- well-weighed

- well-windowed

- well-wired

- well wisher

- wellwisher

- well-wisher

- well-wishers

- well-wishings

- well-witnessed

- well-wooded

- well-worded

- well worn

- well-woven

- well-written

- well-yoked

- well²

- well³

- well¹

- well⁴

- well⁵

- welsh

- welshed

- welsher

- welshers

- welshes

- 十访九空, 也好省穷。

- 十诫

- 十语九中,不如一默

- 十说客不及一破客

- 十谒朱门九不开

- 十败命

- 十赉

- 十足

- 十足的傻瓜

- 十足的:足巴巴(多到能满足需要

- 十足纹银

- 十转九空

- 十载寒窗

- 十进制

- 十通

- 十道

- 十郎八当

- 十 部

- 十部从事

- 十里不同俗

- 十里不同天

- 十里不同天,一山有四季

- 十里不同雨,百里不同风

- 十里不同风,百里不同俗

- 十里不问饭,二十里不问店