摘 要:高等教育国际输出是“一带一路”倡议赋予我国高等职业教育的重要使命。应对“走出去”等国际化发展需要,“一带一路”沿线国家中资企业亟需一批既精通专业又懂营销管理,在深谙当地文化的同时又了解中国文化的高素质、复合型管理人才,这为我国职业院校开展大范围、高水平、多层次的境外办学提供了契机,高等职业教育必须顺应需求,培养适应最新发展需求的国际化人才,为国家战略提供人才支撑和保障。随着“一带一路”倡议的不断推进,中南关系进一步向好,中南投资合作活动不断增加。南非东开普省作为浙江省的友好省份,杭州经济技术开发区为东开普省的库哈工业园区(以汽车产业为主)的对口支援园区,通过浸入式属地化用工管理及服务模型构建,探索研究国际产业园属地化复合型管理人才的培养,意义重大。

关键词:国际产业园;营销管理人才;人才培养模式

2018年是中国与南非建交20周年。20多年来,中南两国保持着良好的合作伙伴关系,南非是中国在非洲最大的贸易伙伴和最重要的投资目的国,对于“走出去”中资企业来说,伴随着中国人口红利拐点的出现,中国企业境外经营的劳动力资源供给发生了结构性变化,随着劳动力成本优势的弱化,企业生产经营压力加大,人才管理模式亟须应激调整。

一、南非库哈工业园“走出去”企业属地化用工现状

1.东开普库哈工业园中资企业发展的产业背景

2017年,浙江省已有39家企业在南非投资,投资总额7130 万美元,投资领域正从传统的纺织、批发等传统领域转向医药、安防、电商、文化等新兴领域,其中代表企业有海康威视、海兴电力、华信设计、万邦德、大华技术等。2018年6月,浙江省委书记车俊率领的庞大经贸代表团访南。这是南非新总统拉马福萨就任后首个中国经贸代表团赴南考察访问。访问期间,浙江省企业与南非企业还签订了7个合作项目,意向投资贸易合作金额 17.3亿元人民币。2019年9月,浙江省省长袁家军率浙江代表团访问南非库哈工业园,出席“一带一路”浙商行(非洲站)系列活动之中国(浙江)-南非(东开普)经贸交流论坛,并提出为更好服务产能“走出去”,教育合作必须先行。

2.“走出去”中资企业人才需求调研及分析

学校积极对接“走出去”企业,通过浙江省境外投資企业协会,了解到旗下69家会员企业的境外人才与用工需求,实地调研海兴电力、海康威视、富通、华立等10家首批进军非洲市场的中资企业进行调研,结论如下:(1)高素质一线劳动力生产力缺乏。“走出去”企业对属地用工的专业素养具有很高要求,所以中资企业要想深入渗透属地市场,必须引入一套符合自身文化及产业需求的职业教育教学及专业技能培训标准。(2)复合型专业领域营销人才缺口较大。中资企业要想在当地进一步发展,若没有本土复合型高素质人才的补充,纯粹依靠派遣国内管理者,显然不是长久之策,后续势必会出现供血不足的情况。(3)属地化用工缺失“中国元素”,企业文化不突出对“走出去”企业的融入性带来不利影响,东道国劳务人员对中国文化认同度低,员工仅仅停留在“干活挣钱”这种简单的思维模式中,工作中缺少奉献精神,工作热情低。(4)属地用工缺乏一套兼具技能、文化、语言、营销、管理等要素的人才培养体系,致使“走出去”企业持续发力疲软。作为连接“走出去”中资企业与东道国文化的重要节点,如何实现1+1>2,服务优质产能输出,这一问题亟需突破。

二、属地化复合型管理人才培养模型构建

1.属地化用工培养与管理的概念与含义

“属地化”作为企业的一项国际化战略,指跨国公司在对外直接投资中,其境外子公司在东道国采取的当地经营战略,包括研究开发属地化、生产属地化、营销属地化、服务属地化和人事属地化等内容。

2.浸入式属地化用工管理及服务模型构建

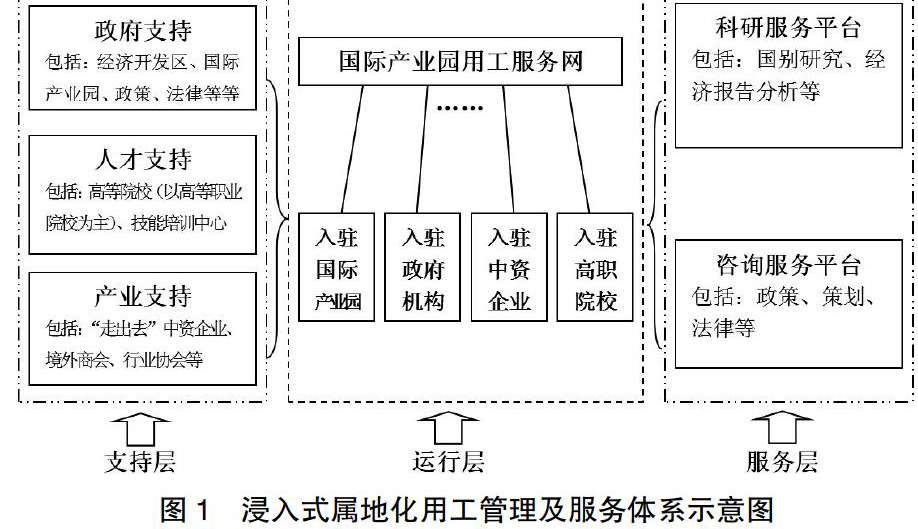

浸入式属地化用工管理模型以“走出去”中资企业属地化用工需求为基础,通过对当地青年的选拔和培养,对符合当地产业标准、文化价值特点和劳动政策标准加以实施和完善,以增强“走出去”中资企业属地国资源优势,提升品牌识别度,助推区域优质产能“走出去”。构建模型见图1。

三、国际产业园属地化复合型管理人才培养的探索与研究

1.“走出去”中资企业人才培养目标

“走出去”中资企业用人需求可概述为“精专业、强技能、懂业务、通语言、善营销、会管理”。属地化复合型管理人才培养体系不仅包括培训规划、方案实施、保障支持、人才使用四个模块,更应该基于人才成长过程中从融入到成长,到瓶颈,最终得到收获的这四个阶段进行设计,构建多元培养方式,拓宽培养渠道,打造海外优秀员工的培养平台。

2.属地化复合型管理人才培养体系构建

(1)培养规划,打造“金字塔式”人才梯队

对于“走出去”中资企业而言,重点在于分层次打造“金字塔式”人才梯队:从精通专业汉语的基层生产线熟练工,到熟悉业务流程且具备营销管理能力的中层管理队伍,最终到具有良好统筹协调能力,深谙中国文化且具有中国情怀的高层精英圈。通过对属地人才的分层次、分阶段培养,逐步形成经复合中资企业需求的属地劳动力资源梯队,培养出一批既懂技术又懂管理的外向型、开拓型和复合型中高级技术技能人才。

(2)方案实施,执行留学生“SLMC”人才培养思路

“SLMC”模式,即“技能(Skills)+语言(Language)+营销管理(Marketing & Management)+文化(Culture)”,依据“走出去”企业真实需求,学校为企业量身定制针对属地国留学生的人才培训方案,在学习专业领域相关知识技能之余,特别设置专业汉语、营销管理、企业文化和中国文化等相关课程。同时,在留学生在华留学期间,为留学生提供半年以上行业龙头企业顶岗实习机会,通过跨界组建师资团队、校企双元协同育人、双向选择就业等方式,着力提升留学生培养质量。

(3)保障支持,探索“丝路学院”海外办学模式

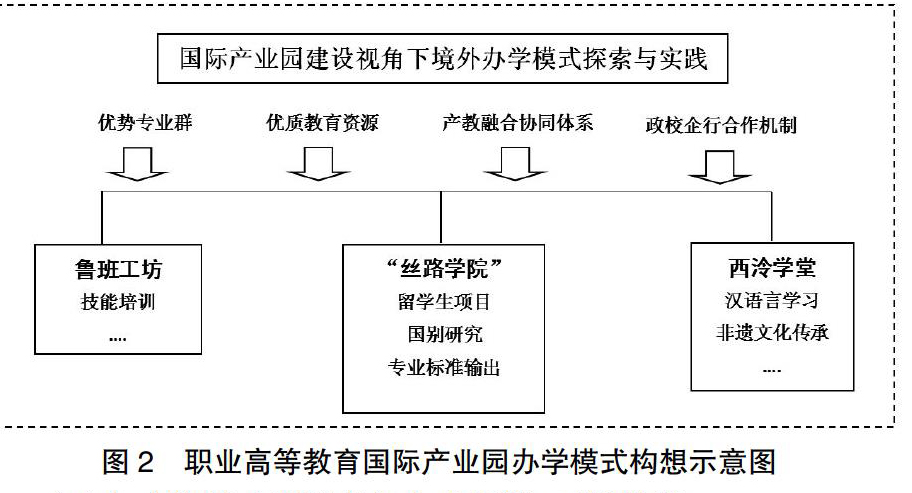

“丝路学院”最早由浙江省教育厅最早提出,用于推进“一带一路”倡议,通过校企合作,产教融合理念服务中资企业海外属地用人需求。学院“丝路学院”下设“鲁班工坊”和“西冷学堂”,通过“一学院一工坊一学堂”(丝路学院、鲁班工坊、西泠学堂),见图2。通过开展学历教育和职业培训,建立技术技能培训中心,加强中非文化交流,解决企业境外招工难和当地青年就业等问题,真正做到服务区域产业转型升级,助推优质产能“走出去”。

(4)人才使用,抓紧“青年人才弄潮工程”机遇

杭州市政府出台《关于服务“六大行动”打造人才生态最优城市的意见》(市委发[2019]41号),其中提到青年人才弄潮工程:对符合条件来杭实习的海内外大学生和在校高技能人才,每月给予2000元的实习补贴,国(境)外来杭实习的,再给予2000元交通补贴。这为“一带一路”沿线国家留学生来华进修学习(实习)提供了政策保障,不仅充分调动优秀留学生来华学习(实习)的积极性,也为国际产业园背景下属地化用工复合型人才培养注入一剂强心剂。

3.强化机制创新,强化企业主轴与专业优先

职业高等教育作为服务“一带一路”的最佳落地点,应发挥其与产业紧密结合的优势,一是强化与境外经贸合作区、国际产业园内的企业“抱团”成长;二是强化域内高职院校的“抱团”服务;三是强化中外高职院校的“抱团”办学。

(1)创新“专业优先”的规划路线

院校首先应以自身优势专业群建设为基础,校企联动,设立“技能+语言+文化”属地化复合型管理人才培养机制。其次,联动国际产业园区、外方合作院校,政府机构、非民间组织等,错位整合优质教育资源,连点成线激活区域高职合作的平台优势;建构产教融合协同体系和合作机制,以点带面辐射至更多国际产业园的属地化人才培养。

(2)以属地产业真求需求倒逼人才培养的四方面转型升级

第一,通过建立国际产业园与院校专业之间的内在联系,转变以院校为主体的专业群定位,引入“走出去”企业参与专业群建设,建立不同行业院校的专业群遴选制度,跟踪国际产业园企业的产业发展趋势,更新和完善人才培养方案。第二,通过中外企校三方联动,转变单纯以岗位为对象的课程建构。统筹工作岗位、课程性质和授课对象三者之间的关系,提高专业群的跨境迁移能力,促进国际产业园岗位群和属地国职业资格标准对接,实现属地化用工可持续发展。第三,转变以校本为基础的实训设置,以国际产业园专业与技术应用需求为导向,将“走出去”企业的境内外生产资源引入专业实践教学体系。第四,通过组建共享课程教学团队,转变以专业为支撑的师资结构,探索建立中外企校三方联动的师资互聘机制,提高校企合作团队的教學设计与课程开发能力,提升中外院校的企业现场教学与协同创新能力。

参考文献:

[1]黄海嵩.中国企业劳动关系状况报告(2013)[M].北京:企业管理出版社,2013:64.

[2]崔阳,王明皓.国际工程企业属地化员工培训策略[J].国际经济合作,2014(2):77-80.

[3][日]细谷俊夫著,肇永和,等,译.技术教育概论[M].北京:清华大学出版社,1984:19.

[4]郭敏,李晓峰,程健.“一带一路”建设中中国企业“走出去”面临的风险与应对措施[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2019.11.

作者简介:王雨帆(1986.10- ),女,浙江杭州人,硕士研究生,杭州职业技术学院讲师,主要研究方向:经济学、职业教育研究、大学生双创教育

- 激励是转化后进生的催化剂

- 走进家庭,做有情怀有温度的老师

- 微课在智慧课堂中的应用初探

- 以情境为载体落实历史解释的学科素养

- 核心素养下农村初中音乐教学探究

- 农村小学如何抓好班风建设

- 连·练·炼

- 利用废旧材料开展手工制作活动培养幼儿想象力和创造力初探

- 小学数学生活化教学的研究

- 新课改下小学语文教学改革的困境分析

- 以阅读教学为基,建文化意识之厦

- “四严”有考究

- 美食地图在地理教学中的应用

- 网络环境下“以练代管”初中数学复习课教学案例探析

- 浅谈农村学校小学低年级语文阅读教学

- 互文性促进小学生语言能力发展浅论

- 初中美术有效课堂教学之我见

- 做班干部的优质“导”师

- 浅谈小学语文拼音教学方法

- 利用GeOGebra实现初高中衔接二次函数教学难点突破

- 浅谈批评孩子的艺术

- 运用“6S”管理进你坏壕创设,促进大班幼儿养成良好行为习惯

- 开展“分层教学—小组合作”,提高英语课堂效果

- 关于合唱训练中效率问题的思考与研究

- 新高考下求递推数列通项的方法归纳

- reexpression

- reexpressions

- reexpulsion

- reexpulsions

- ref

- ref.

- refaced

- refaces

- refacing

- refamiliarization

- refamiliarizations

- refamiliarize

- refamiliarized

- refamiliarizes

- refamiliarizing

- refashioner

- refashionment

- refastened

- refastening

- refastens

- refectories

- refectory

- refed

- refederate

- refederated

- 竭尽全力,克服巨大困难

- 竭尽全力,千方百计

- 竭尽全力,连死也不顾

- 竭尽全部谋略,用尽一切办法

- 竭尽力量

- 竭尽口舌

- 竭尽国藏所有

- 竭尽孝忱奉养父母

- 竭尽孝道

- 竭尽心力

- 竭尽心力思考谋划

- 竭尽心力,不辞劳苦

- 竭尽心志

- 竭尽心思

- 竭尽心思,使尽全力

- 竭尽心智

- 竭尽忠孝之道

- 竭尽忠心,报效国家

- 竭尽忠诚

- 竭尽忠诚、恳挚的心意

- 竭尽忠诚与思虑

- 竭尽忠诚为国

- 竭尽忠诚而牺牲生命

- 竭尽忠诚,任何牺牲都在所不惜

- 竭尽忠诚,坦诚待人