大足、安岳宋代华严系统造像源流和宗教意义新探索

胡文和

内容摘要:前两章节结合敦煌和东瀛唐代华严经变相,论证了宝顶大佛湾第14号窟题材不是密教曼荼罗(Mandala),而是华严七处九会变相,以及现存六会的基本定名。后两章节,受波士顿藏13世纪初东瀛圆觉经变相的启示,对宝顶圆觉洞与安岳华严洞的图像和主佛身份作了研究,可以认定:唐末五代初,川密教主柳本尊(844--907)在宋代又被尊奉为华严宗第六代祖师。

关键词:大足毗卢道场华严七处九会宝顶圆觉变相安岳华严洞六代祖师谜底

中图分类号:B948文献标识码:A文章编号:1000-4106(2009)04-0047-08

前言

宝顶第14窟毗卢道场的造像题材内容,笔者曾经作过初步研究。

此处,笔者首先就两个问题,第一个是该窟图像为《华严经》七处九会变相,内容性质不属于密教造像,现存六会如何定名;第二个是该窟中个别毗卢佛像的形象造型,特殊的手印,其源流出自何处,论证如下(关于圆觉洞论证的问题见第二章节文末,此处不赘)。

一毗卢道场与敦煌华严变相图形

结构比较

宝顶第14窟正中一柱上,正面竖长方形龛中为结跏趺坐姿的毗卢佛,为本窟的中心主像。靠窟门口的右内壁(南壁西3组,北壁西1组)(图版15),窟左壁(东),靠窟门口的左内壁(南壁东3组已毁,存北壁东1组),分别雕刻四组图像。每组都有主尊毗卢佛,胁侍为文殊、普贤菩萨。毗卢佛确有9尊,文殊、普贤却各只有5尊。奥妙在于七处九会是呈环形布置在该窟的轮藏柱和其余三壁上,每一组图像都是独立的,而其胁侍文殊、普贤菩萨又构成相邻图像中的胁侍,避免了重复。

据文献记载,唐代中期以降产生的华严经变相,图像内容都是根据新译本(80卷)七处九会绘制的,在中原及周边地区的寺院中流传甚广,甚至还传到了东瀛。蜀地寺院中也曾有这种变相的壁画。南宋-范成大《成都古寺名笔记》、李之纯《大圣慈寺画记》中载“佛会”壁画,其实就是七处九会的华藏世界图。

敦煌莫高窟尚保存29铺华严经变相;藏经洞中也出土了华严经变相的绢画(图版16),结合文献研究验证,多为中晚唐、五代时所绘制的。伯希和考察千佛洞拍摄了六组五代、北宋的华严经七处九会变相并公诸于世。其中,五组的图像和结构都大体相同。图形大致结构为:全图下方的图像是据《华严经·华藏世界品》的莲华藏庄严世界海。全图的中央安置须弥山,在周围适当的位置配以七处九会。第76窟[102]右壁一铺华严经变相中,九会的图像为三段三行排列,九组图像的中心主像为释迦,左右配以胁侍菩萨;主像宝座下前面有略呈矩形内涂以同一颜色的框,框内有文字,只有7组图像存有说明文字(图1)。

莫高窟第55窟[118F]华严经变相绘于藻井的北侧(右壁),图形轮廓因藻井壁面折向上部收分而为梯形。全图以须弥顶上的第三忉利天会为中心,左右各配四会,结构与第76窟[102]的略异,不完全是三段三组式。该变相最引人注目的是,在九会主图的左右两翼大体还对称地绘制了数十组图像。这些图像的内容是《华严经·人法界品》所说善财童子按文殊菩萨指示参访五十三善知识(图2)。

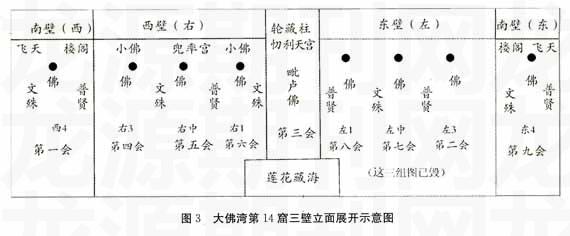

以上笔者讨论了莫高窟第76窟[102]、第55窟[118F]华严七处九会图像内容结构,现在就可以先将大佛湾第14窟的立体图像展开为平面绘画形式·

第55窟[118F]华严七处九会图是以第三会忉利帝释天宫为中心,其余八会对称分列左右两边,显然和莫高窟第76窟[102]的三段三行的排列不相同。后者保留有7则榜题,还可以推拟出各会在全图所处的位置。将第55窟[118F]的与之比对,本文暂拟其各会排列秩序为:从左向右推转,第一会从中下转至右边最下方(以主佛的方位定位),原中上第四会推移至左上。这样,第五会“兜率”、第三会“忉利天”、第四会“夜摩天”、第六会“他化自在”,仍处于天宫四处的位置;而其余几会仍处于人间三处的位置。

大佛湾第14窟现存六会的基本定名:在展开图中,窟中的轮藏柱处于画面中心,上面雕刻的两层楼阁有5座较完好,每层中有一趺坐的小佛像,象征帝释天宫;正中毗卢佛像下面有一蟠龙,象征莲华藏海,图像应为第三忉利天会;窟西壁,右中这组图像的主佛头上方宫殿题刻“兜率宫”,应是第五兜率天会。窟西壁右3图像中,主佛头上方趺坐姿的小佛像两足尖处,向左右各冒出一道毫光,绕于其背光两侧。据经文内容,这组图像应是第四夜摩天会(见图3右3)③。右1图像中,主佛头部上方的形象着菩萨装,身后有双重硕大的宝珠形举身光,其右手施说法印,据经文,该形象应为金刚藏菩萨代佛说“十地品”④,这组图像应为他化自在天会(见图3右1)。窟南壁(东)东4组图像中,主佛头部右上方有一手伸出作摩娑下方的(善财)童子像头顶(图版17)。据经文,该组图像应是第九人法界品会①。那么,其对应的南壁(西)西4这组图像就应是第一菩提道场会。由于西壁(右)第四、五、六会,三会是从右往左排列,与轮藏柱上第三忉利天会构成九会中的天上四处说法;因此东壁(左)毁掉的三会就应是从左往右排列的第二、七、八普光明殿人间说法会。这样,宝顶第14号毗卢道场的华严经七处九会图像内容定名总算得到基本正解。

二东瀛华严海会善知识图

通过以上的比对研究,第14窟毗卢道场图像内容应为华严法藏世界图,亦即华严经七处九会变相,不是密教的曼荼罗。而第二个问题,即该窟图像中个别佛像造型的源流从未有学者作过探讨,因此引起了笔者的重视而研究其出处。该窟右壁中佛(头部上方刻有“兜率宫”)的双手臂上举,两手掌心向上,五指并拢直伸(手指有损坏)(图版15右中),这尊毗卢佛的手印在宝顶山转法轮塔第二级上有一例;安岳毗卢洞第10窟幽居洞正壁中像毗卢佛也是这种印势(图版18);甚至还表现在东瀛华严系统的美术作品中,姑举两例说明以资佐证。

(1)日本东大寺藏唐本《华严海会善知识图》中尊造型为:头戴宝冠,结跏趺坐在白莲华上;两臂屈肘,手掌心向上并伸向外侧,像的右肩斜上方墨书“毗卢遮那如来”(图版19)。这种中尊的印相与12世纪后期日本建长寺明惠上人《梦の记》所绘制的毗卢遮那像印相符合。根据《梦の记》的素描图,该佛像的造型是,两臂靠近身体,肘部呈曲托的姿态(图版20)。因此,被认定为原本的尊像表现出了宋代佛画的风格,而唐本善知识图的中尊与明惠上人著作中的素描稿是一致的,通过以上比较可明确认定。

(2)日本园城寺藏《华严海会善知识图本》(红外线)写真。该善知识图与东大寺本图样相同;在画的上段篆书榜题“园城寺本”,而“东大寺本”是楷书榜题。那么,这种毗卢遮那佛像的源流来自何处呢?

杭州飞来峰最南青林洞入口的上方右壁有一

佛龛。中尊佛像头戴宝冠,两臂屈肘,手掌伸向外,其他手指自然伸直结印(图版21),这与明惠上人的《华严海会善知识图》中尊的形象造型较为一致。在龛内左壁上有一则铭刻,文为“弟子胡承德,伏为四恩三有,命石工镌/卢舍那佛一十七尊。所期往来观瞻,/同生净土。大宋乾兴口口四月日记“。造像中的“大宋乾兴口口年四月日记“铭文,经查证,正好是在北宋真宗天禧、仁宋天圣之间插入的一年③,年次干支的字缺失,是年为公元1022年。由此可知,传人东瀛的毗卢遮那佛造型,以及明惠上人于12世纪末至13世纪初在建长寺所作佛画的风格,其实早于两世纪之前就在飞来峰的造像上表现出来了,并在中国大陆江浙一带流行。

通过以上对东瀛寺院中《华严海会善知识图》中的形象造型和风格追根溯源,启示我们应该认识到:大佛湾第14窟右(西)壁右中图像中的毗卢佛像,是结特异手印的造型;乘青狮、白象的文殊、普贤菩萨像,可以在邻近的安岳石窟(如毗卢洞、华严洞)中寻觅到比之时代更早的原型;这些原型所依据的画本也应该是当时流行的华严系统画稿。以下笔者继续要论证的是:宝顶第29号圆觉道场和安岳华严洞两窟正壁左右角形象造型是否为“俗人”;两窟正壁中尊佛像的身份有何不同;安岳、大足其他华严系统造像多数主佛宝冠上有柳本尊化身像的宗教意义。

三宝顶圆觉洞与安岳华严洞

图像的异同

宝顶第29窟的形制和窟内的佛、菩萨像、仿木石刻供案等,使得观者步入此窟,仿佛是进入了安岳石羊镇的华严洞。实际上,前者图像与后者的大有区别。安岳正壁上毗卢佛(身份应为释迦佛)宝冠上的柳本尊小像造型为I型,宝项的毗卢佛冠上的柳氏小像为Ⅲ型(见下文)。安岳毗卢佛左右两边分别是骑乘青狮、白象的文殊、普贤,宝项毗卢佛的两边分别是阿弥陀佛、释迦佛。安岳的右壁与正壁交接的转角处,左边站立一发拢束髻免冠、身着交领道衣的居士,左手持一本宋版书形式的经箧,右上角残存有阴刻的“合论”两字,“合论”应是唐代李通玄所撰的《华严经合论》①。右边站立的为比丘,身着带有哲那环的袈裟,右手举于胸前施说法印,左手握一经卷,卷首损坏,遗存有“那略”,应为《大毗卢遮那略要速疾门五支念诵法》的残存。这两位是柳氏见诸文献和实物的法嗣,笔者早已辨明其身份,应为杨直京(左)、袁承贵(右)。所持经典分属华严、密教,表现在同一石窟中,其意义是彰显柳氏在唐末五代初自创的地方性密教已经整合华严和密教两宗的思想;华严洞主尊释迦佛冠上有柳本尊化身像,就是特别向世人表明该教派非常重视华严系统的《圆觉经》。宝顶的在相同位置正壁左端莲台上的形象,头上略有鬈发,身着袈裟,左脚下有一青狮,是右侧供桌旁文殊的乘骑。正壁右端莲台上的立像,头戴五梁进贤冠,双手捧笏,右脚下六牙白象是左侧供桌旁普贤的乘骑。笔者曾辨证,宝顶圆觉洞中的两形象仍应是袁承贵、杨直京。

关于这两个形象造像的身份定名,海内外学者都曾撰文论证。按发表时间的先后,观点相同的是:“安岳石羊地区茗山寺是赵本尊的分道场,毗卢洞等处造像是其法嗣(华严洞左角年轻的行者像,右角鬈发人则是赵智凤)主建,故刻赵本尊像,亦在情理之中”。美国学者Angela,F,Howard在其Summit of Treasures:Buddhist Ca—ve of Dazu,China,Weathhill(《宝顶:中国大足石窟》)中认为:宝顶山的圆觉洞与安岳华严洞相比较,图像学和造像风格方面,都非常相似。不过两者都有些不太协调统一的因素,具体的是:安岳华严洞华严三圣前面没有呈跪姿的胁侍菩萨;而最有特别意味的变化是,该窟正壁两侧,即三圣的左右两边,一人为世俗形象,一人为僧人形象。她认为这两人是该洞窟的施主,及主持开凿者,头上有鬈发的可能是赵智凤的追随者(像他的师傅那样),未曾落发。由此,她进一步推论认为,该形象的身份暗示安岳华严洞的宗教性质,与同处(即安岳石羊镇)毗卢洞的造像一样,也是宝顶山造像的一个分支。

Angela认为宝顶山有赵智凤的造像③。笔者曾就安岳毗卢洞和宝顶大小佛湾的《柳本尊行化十炼图》撰文研究,从图像学角度作了论证,指出柳本尊的造型有三种:I型为安岳毗卢洞中的柳氏,脸形较丰硕,头戴东坡巾,身着长袖道衣;Ⅱ型为安岳毗卢洞第10窟幽居洞中的柳氏,鬈发至耳根,渺左眼、断左臂;Ⅲ型为宝顶大佛湾《十炼图》,即赵智凤从弥牟归来后所建本尊殿中的柳氏,头戴东坡巾,脸形清癯,上唇和下颏有三绺胡须,该型时代最晚。整个宝顶窟龛中,寻觅不出赵智凤像的“标型”。

四波士顿圆觉经变相的启示

Angela认为安岳华严洞的图像结构不如宝顶圆觉洞有和谐的因素,是因为安岳华严三圣前面没有跪姿的菩萨;宝顶圆觉洞中有,这个菩萨是左右两壁上12菩萨的化身(Incarnation),象征其依次从宝座上下来向佛求法。但她没有考虑到安岳有北宋庆历4年(1044)凿造的圆觉洞,就在安岳县城关镇东南2kin处的圆觉洞石窟遗址。笔者在前面探讨宝顶第14窟毗卢道场的源流时,就特别注意到波士顿美术馆所藏的东瀛13世纪初(约当中国南宋中期)圆觉经变相上,中尊主像趺坐姿,身后有两重半圆形的大背光,左右手臂曲肘向身体两侧伸张并结特异手印(图版22)。中尊佛像的造型与《华严海会善知识图》上毗卢遮那佛像相同,头戴宝冠,身着通肩衣,印相也一致。下段画面表现跌坐姿的10菩萨;其中,金刚藏、普眼、弥勒菩萨也是同经中出现的,其名号为清净慧、弁音(观世音)、贤善首、圆觉菩萨,等等,由此可见,《圆觉经》与《华严经》的关系是何等地密切[6]。画面中央,有一尊面朝如来的趺坐像,据考定,应为善财童子。由此我们可以确定,安岳和宝顶的题材虽然都是属于圆觉经变相,前者的建造时代肯定早于后者。正是因为宝顶的时代较晚,所以窟中多了一尊代12菩萨向佛问法的化身像(善财?),显现了一种“和谐“的气氛,弥补了安岳的不足。

波士顿美术馆的《圆觉经变相》的构图(图4),诸菩萨的尊名、性格等,都是见之于《华严经》的。但是中尊,即《圆觉经》中说法的释迦佛却被表现成华严经绘画的毗卢遮那佛,成为戴冠的释迦佛,显然是受宋代华严系列绘画的深刻影响。如果要将该经中三主像以视觉化的形式表现为图像,中尊佛像就不应戴宝冠,是否有这种变相呢?笔者通过多年考察,发现中唐以降就出现在巴蜀石窟中。邛崃石笋山第32龛,龛中主像为头有高肉髻的释迦佛,趺坐在有铺帛垂下的束腰莲座上,双手置于小腹前交叉的足踝上捧钵,左右胁侍为乘狮、象的文殊、普贤菩萨。该龛左边岩壁上题刻“石笋山菩提、释迦二像龛并铭……大历二年(767)”。过去,学者都将这样组合的图像命名为华严三圣,其实应是根据《圆觉经》表现的释

迦三圣,而这种变相出现的缘由正好与中唐以降《圆觉经》流行的背景相吻合。通过以上对《圆觉经》变相与《华严海会善知识图》,以及华严系列的佛画关系的研究,我们应该看出:华严系列的变相作品,主体应是戴冠的毗卢遮那佛,《圆觉经变相》中,主佛应是不戴冠的释迦佛,上面例举的四川石窟遗址中的图像,即是实证。宝顶大佛湾第5龛中的一佛二菩萨的三尊大像,1986年4月在大足召开的第二届大足石刻研讨会上,或认为应定名西方三圣,或认为应是华严三圣。笔者认为应是释迦三圣。

现在,我们再重新检视宝顶大佛湾第29窟圆觉洞与安岳华严洞正壁中尊的造型区别。宝顶的中尊是:头戴宝冠,冠正面的莲座托起一轮圆日,发出火焰光,寓意大日遍照;冠顶上冒出的毫光中为趺坐的柳本尊Ⅲ型化身像。该佛像的莲台下为须弥座,座下有一蟠龙些寓意莲华藏海,那么这尊佛像的身份是正宗的毗卢遮那佛。

安岳华严洞中尊主像应是戴宝冠的释迦佛,冠正面虽有柳氏I型小化身像,但没有升起在冠顶上部,冠正立面没有莲台托起一轮冒出火焰光的日轮,而且该佛趺坐的莲台下面,没有须弥山,也没有蟠龙,那就是莲台下面没有象征性地表现的莲华藏海。

五安岳、大足的其他华严系统造像

对安岳、大足的华严系统造像多数主佛宝冠上有柳本尊化身像的宗教意义探究。

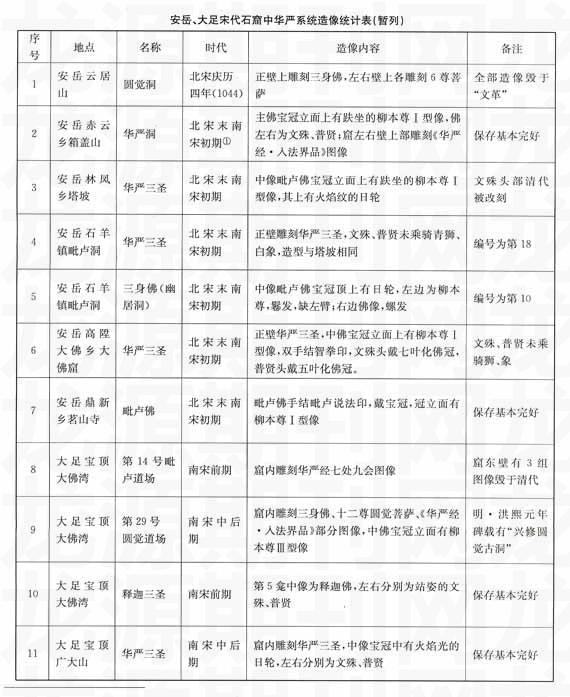

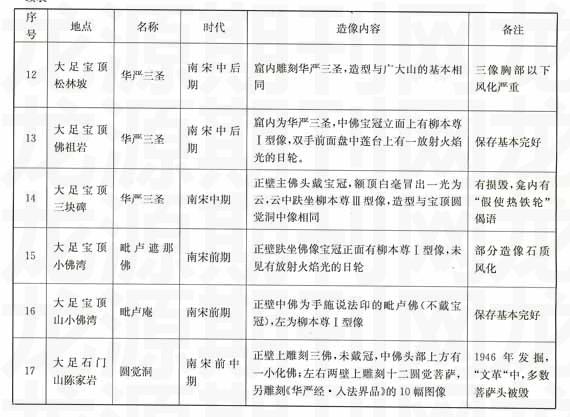

根据本文以上对宝顶大佛湾第14窟毗卢道场,第29号圆觉道场图像内容的探索,使我们清楚地认识到,两者都是采用雕刻形式将华严经七处九会和圆觉经变相的平面绘画予以立体表现。其实,这一特异现象早就在公元11—12世纪后期(1044--1200年),即北宋后期至南宋前中期(约当绍兴至淳熙年间( 1131—1190年)安岳、大足石窟的造像已强烈反映出来了。这些造像中的主佛宝冠上几乎都有柳本尊的化身像,除了表明其为川密教主的身份,是否还暗示另外的宗教意义呢?兹将两处石窟遗址中有类似题材内容的造像列表,并作进一步探讨如下。

我们将上表中所罗列的题材分类,从中可以看出,除第(8)是华严经七处九会变相外,第(2)、(9)、(17)是较完整的圆觉经变相;第(10)的佛未戴宝冠,其余的都是中佛头戴宝冠,这些既可以归于华严系列,也可以说是圆觉变相的简化形式。再则,从上表中排列的华严三圣诸尊及圆觉经变相,中尊主佛的造型,除第(4)(8)(11)(12)(17)外,其余的宝冠立面(或上部)都有柳本尊的化身像;其中,第(2)(3)(5)(6)(7)(13)(15)的为柳本尊I型像,第(9)(14)的为柳本尊Ⅲ型像(笔者曾撰文论证了柳氏工型像出现的时代要早于Ⅲ型,此处不赘)。这就值得特别重视,即:柳本尊不仅被尊奉为其创立的柳氏密教教主,而且还荣登为华严教派的祖师,由此启发我们能够破解宝顶小佛湾祖师法身经目塔第一层和同处第5窟正壁左右侧刊刻的:“六代祖师传密印,十方诸佛露家风”这则偈语的谜底。

六“六代祖师传密印”谜底

过去,大足石刻考察团将宝顶山石窟造像先人为主地定为密宗道场,后来的学者们便墨守成规,殚思竭虑地把这则偈语置于中国唐代正纯密宗的传承谱系中去寻求答案,结果是南辕北辙,歧义纷争。关于中国唐代佛教密宗的传承谱系,文献可参见《密教大辞典》第6册《密教法流系谱》,整理甚为详细,据《三国相承》(1)《付法传》、(2)海云血脉《两部大法相承师资付法记》,印度正纯密宗在中土的传承谱系,胎藏界和金刚界的第六祖是不空大和尚,七祖是长安青龙寺惠果。因此,我们应转换思路,切入唐代华严宗的传承谱系,将佛教史上注疏《圆觉经》最权威的圭峰宗密禅师纳入视线。

宗密(780—841),四川西充人,一身二任,既是承传法藏、澄观华严教系的第五祖,又是唐代禅宗南派顿教荷泽系的四传弟子,他是中晚唐时期最大的禅宗学者和导致佛教整体学风根本改变的关键人物。宗密非常推崇《圆觉经》,精辟地指出其所具有的包容性特质:“此经具法性、法相、破相三宗经论;南北顿、渐两宗禅门,又分同华严、圆教,具足司修门户。”①他所作的前瞻性分析,非常切合中唐以降的禅教融合、三教合流的时代风气,从而使《圆觉经》从浩瀚的佛典中脱颖而出,成为宋代佛教经典的代表,其注疏甚至传至高句丽和东瀛,并产生了深远的影响(本文前论述的圆觉经变相绘画即是实证)。所以,安岳、大足石窟遗址中出现圆觉经变相的洞窟以及相关题材的造像,原由则不难理解。

柳本尊是唐末五代初自创川密教派的教主,活动范围主要是以成都为中心的西蜀(其影响有可能达于沱江和涪江流域)。在老四川的宋代石窟中,最早将他尊奉为密教和华严教派教主的造像,表现在安岳石羊场毗卢洞《柳本尊十炼图》以及与毗卢洞相距约5公里的华严洞中,前者主佛为戴宝冠的毗卢佛,后者主佛为戴宝冠的释迦佛。其后,又流行于安岳、大足等地方的石窟中。柳本尊的出生年代,据安岳毗卢洞的《柳本尊十炼图》第5图“割耳”题刻:柳氏生于唐宣宗大中九年(855),其卒年据《金石苑》第2册《宋立(唐柳居士传)碑》载:为天复七年(即唐昭宣帝天裙四年,907),终年64岁。关于柳本尊生年,现在一般都认定是唐宣宗大中九年。这是根据明·洪熙元年(1425)刘畋人的《重修宝顶山圣寿院记》碑文的说法,柳氏去世时应只53岁,而不是64岁。据此,柳本尊不是生于大中九年,而应是生于唐武宗会昌四年(844),正与华严宗五祖圭峰宗密卒年会昌元年(841)紧紧衔接。并且,据《宋立(唐柳居士传)碑》载,北宋熙宁元年(1068),柳本尊在成都、广汉弥蒙(牟)传瑜伽教的寺院被赐予“寿圣”额,即是柳氏及其私创的教派取得了合法的政治地位。再据《唐柳居士传》碑所载,柳氏被奉为佛、菩萨,其弟子和信众尊名号为“本尊”,是已将他置于毗卢佛化身的地位。柳氏不仅修持密教,还重视《圆觉经》和《首楞严经》。所以,柳氏才能被尊奉为华严宗的第六代祖师,正是宝顶小佛湾祖师法身经目塔上第一级正壁(北)大圆龛外右侧和同处第5窟正壁左右侧的“六代祖师传密印”这则偈语的谜底。因此,大圆龛中的鬈发人像,其实就是柳本尊像(图版23)。历史的真像在此得到澄清。