领导行为与政府绩效的关联路径:基于下属信任中介作用的实证研究

摘? 要: 领导行为确实会以下属信任为中介对政府绩效产生影响。其中,变革型领导行为通过下属信任对政府绩效所产生的影响大于交易型领导行为通过下属信任对政府绩效所产生的影响。并且,不同的领导行为对政府绩效所产生的间接效应的方向与该行为对政府绩效所产生的直接效应的方向一致。而性别、职级、学历等个体特征差异对研究结果没有显著影响。关注下属的媒介属性是深入全面了解领导行为对政府绩效的影响过程及作用机理的有效切入点。可以从公务员个体、组织文化、相关制度等方面入手发挥下属信任的积极作用。

关键词: 领导行为;政府绩效;中介效应;信任

进一步转变政府职能,提高公务员队伍的综合素质,提升各级政府的行政能力已经成为中国社会转型期改革的一项重要目标。特别是党的十八大之后,政府职能转变被确立为深化体制改革的关键环节,执政能力提升被视为新时期党建工作的重中之重。在此过程中,提升公务员队伍特别是领导干部队伍的综合素质,优化其领导行为已经成为执政能力建设和政府绩效提升的核心抓手。在探寻优化路径的研究实践中,明确具体的领导行为与政府绩效之间的内在关联路径变得十分有意义。因为内在关联路径的明晰化,使有的放矢地优化领导行为成为可能,也为政府绩效的提升提供了内在保障。因此,关注领导行为与政府绩效之间的内在联系,识别对二者之间关联性具有影响作用的关键要素,有现实意义。

一、研究问题的提出

从科学性的角度审视领导行为影响与工作成果之间的关系一直以来都被各国领导学研究的学者所关注。略观领导學研究方面的文献及著作,发现大量成果中确实陈述了这样的观点:有效的领导者是成为高绩效组织的关键所在。公共政策及公共管理领域的学者一直以来也都把高效的代理行为(即获得高绩效组织)与领导者(即领导者的能力、风格和领导行为等)相联系,并通过理论研究或经验研究证实了这种联系的真实性。特别是随着变革型领导理论、社会交换理论、人际关系理论等相关理论研究的不断深入,更加细致地分析和理解公共组织领导者不同行为(变革型领导行为、交易型领导行为及自由放任型领导行为)的差异性影响成了研究热点。

与此同时,鉴于领导活动本身是一种个体通过影响组织内的其他个体,实现组织目标的过程,领导者和下属同时存在于这个过程当中,领导者在一定程度上可以影响下属的态度或行为,没有领导者对下属的影响,领导活动便不存在[1]。已有的研究成果也证明了在公共部门中,下属的态度及行为(例如他们对上级及组织的信任、工作满意度、公民组织行为、公共服务动机等)能够影响到其所在组织的绩效。在现有的以公共部门为情境的经验研究成果中,学者们对领导行为通过影响下属的态度与行为进而间接地影响组织绩效的主要途径的研究大致可以划分为四类:影响下属的工作满意度、影响下属组织公民行为、影响下属的组织承诺以及影响下属信任[2-5]。其中,对下属信任的中介作用的关注度和研究深度远低于另外三者。出现这样的状况,一方面与人际信任理论中的相关研究刚刚兴起有关,另一方面也显示了学者对下属信任这一因素的作用仍存在认识上的不足。鉴于信任在当代组织理论和研究中已经渐渐从配角转为了主角之一,我们有必要对其给予关注,所以本研究计划选择下属信任作为主要的中介因素,来说明和讨论领导行为与政府绩效间的关联关系,明确它们之间的作用机理,即通过实证分析检验以“下属信任”作为中介变量时,领导行为与政府绩效间的关系状况与生成路径。

二、 文献回顾与研究假设

1.文献回顾与评述

对于下属信任,学者们的研究多围绕下属信任与其他组织要素间的关系展开。根据上文所述的研究目的,笔者只对与下属信任和领导行为、组织绩效有关的文献进行集中梳理。在研究下属信任时,多数学者都以人际关系理论为基础。下属信任被认为是有效降低组织生活的复杂性、减少人际冲突的关键。在众多的领导理论中,下属信任都被视为领导者发挥应有作用、为组织创造价值的有利因素。例如,变革型领导理论和魅力型领导理论都认为领导者需要有一些对下属信任自己有促进作用的行为,从而更好地开展领导活动。Bennis和Nanus很早就指出领导者通过变革型领导行为获得下属的信任时,信任与变革型领导力之间就有了联系[6]。随后Podsakoff也进一步通过研究证实了二者间的直接效应,发现下属对领导的信任还能够引发组织公民行为,这对增强组织凝聚力和稳定性很有帮助[7]。同时,领导行为在营造组织内部的过程公平和分配公平时有非常明显的作用,而这两类公平与下属信任联系紧密。因此,可以说,领导行为是下属信任关键的前因变量之一。国内学者对二者之间联系的研究主要都以私人部门为研究对象。白云涛等探讨了员工对直接上级的信任与领导行为之间的关系,证实了领导行为确实是下属信任形成的前因变量,并且更为深入探讨了领导行为与下属信任之间是否存在其他中间变量的问题,得出了感知组织支持在高层变革型领导行为与组织化信任之间起到部分中介的作用,领导成员交换在上司变革型领导行为与个人化信任之间起到完全中介的作用的结论[8]。曾贱吉以湖南省的大型企业为研究样本,证实了变革型领导行为与下属信任之间的直接影响关系[9]。宋璐璐和刘永仁以北京、天津、山东及江苏省的241名员工为对象进行实证研究,得出了组织信任在领导行为与员工行为的关系中起部分中介作用[10]。

下属信任在领导与下属之间发挥作用的同时,它与组织自身也关系密切。Dirks指出学者们之所以关注下属信任,主要是由于它对组织的相关的产出有着重大影响。Culbert和McDonough很早就观察到,如果个体认为本组织不值得被信任,那么他就会试图降低自己的损失,降低的方式是只达到可客观检测的绩效水平,而不会有更高层级的绩效表现。高水平的信任度与组织绩效有着直接的正向关联关系。生产率和信任是手拉手的关系[11]。因此,可以说,绩效水平是下属信任主要的结果变量之一。Perry的研究指出在公共部门中,下属往往将领导对下属的指导、领导者的能力和公平观作为对领导者给予信任的基础,公务员对公共部门的信任多来源于他们对公共服务的社会价值及重要性的认可[12]。国内学者也在这方面进行了有益探讨。李宁等人的研究表明个体对直接领导、同事和高层管理者的信任都会对个体的工作绩效产生影响,并且彼此间的效应相互独立,彼此互补[13]。雷井生和冷俊峰则证实了对主管的认知信任通过注意聚焦的完全中介作用间接影响员工的任务绩效;对主管的情感信任一方面直接影响员工的任务绩效,另一方面则通过情感承诺的部分中介作用间接影响员工的任务绩效[14]。

综上所述,随着公共管理运动的发展和政府改革进程的加快,公共机构内部层面的信任(如下属信任)问题开始受到关注,并且越来越多的文献都将组织内部信任列为增强公共组织绩效的关键因素,来探讨公共组织内部信任与下属个人行为和公共组织效率及运转间的联系。总体而言,以公共部门为情境研究领导行为、下属信任、组织绩效之间关系的实证研究类文献在数量上并不充足。正如Dirks所说,尽管下属信任与领导行为、组织绩效之间存在相关性的观点已被学界广泛接受,但是,通过经验研究方式探讨他们之间的具体影响路径与机制的文献在最近几十年中始终是缺乏的。领导行为、下属信任和组织绩效三者之间的明确联系仍然不够清晰,有待于更加深入的研究。

2.研究假设的提出

下属信任作为领导行为重要的结果变量和组织绩效关键的前因变量,其在领导行为与政府绩效之间的中介作用是不容忽视的。特别是对于政府机构的领导者而言,其工作性质和责任使得他完成工作任务的形式多以“通过各类领导行为使下属明白任务要求→下属操作实施→工作目标达成”为主,这就使得下属成了很多组织目标得以完成的关键环节。根据“领导-成员交换”理论的观点,下属在接到领导的工作指示后所采取的处理方式与他同该领导者之间的关系联系密切。当他与领导者存在互信关系时(即属于“圈内人”),他会选择积极主动地完成领导的指示,以此来作为对领导的回馈,从而巩固双方的关系。而下属的积极主动通常都会获得比较高的个人工作绩效和组织绩效,从而间接地实现领导行为对绩效的正向影响。但若他们之间的互信关系不足(即属于“圈外人”),下属则极有可能选择非积极的方式对待工作,甚至出现有意拖延或消极怠工的极端情况,其直接后果就是降低个人及组织的绩效,从而间接地构成领导行为对绩效的负向影响。因此,下属信任在领导行为与组织绩效之间的媒介角色和对二者间影响作用的强化功能是显而易见的(见图1)。

而对于具体的不同类型的领导行为,它们对下属信任的形成所产生的影响作用也是不同的。以社会交换理论为视角分析,我们可以看出,变革型领导行为对形成下属信任的贡献最为巨大,其次是交易型领导行为,而自由放任型领导行为对下属信任的形成则具有削弱作用。由于下属信任是一种互信关系,一旦建立便需要双方共同付出才能得到巩固。根据Serva等人的观点,信任的建立起始于一方的对另一方的自愿付出,并以另一方的自愿付出作为反馈,将前者与后者联系起来[15]。如果前者对后者的反馈行为是满意的,前者就会继续保持或增加针对后者的自愿付出,而后者如果乐意维持这种信任关系,便也需要相应的保持或增加针对前者的反馈性自愿付出。随着信任关系的巩固,二者自愿付出的内容及强度也会相应增加,与自愿付出相联系的因素所受到的影响也跟着相应增加。例如,如果领导者发出的某一行为激发了下属信任的形成,那么随着下属信任的巩固,与下属信任相关的其他要素(如工作绩效、组织承诺等)也会在原有基础上有更大的提升。那么,就那些对形成下属信任具有较大影响力的因素而言,它们对那些与下属信任相关的其他要素的影响力也会相应地处于比较高的水平。所以,当下属信任作为媒介时,对形成下属信任贡献最大的变革型领导行为对与下属信任有关的组织绩效的影响力无疑也会是最高的。

综上,本研究對下属信任在领导行为与政府绩效之间的中介作用提出如下假设:

H1:领导行为会以下属信任为中介对政府绩效产生影响;

H2:变革型领导行为通过下属信任对政府绩效所产生的影响大于交易型领导行为通过下属信任对政府绩效所产生的影响;

H3:不同的领导行为对政府绩效所产生的间接效应的方向与它对政府绩效所产生的直接效应的方向一致。

为了保证研究质量,实证研究在验证自变量、中间变量及因变量之间关系的同时,通常还会额外对受访者的个体特征差异对因变量所产生的影响进行鉴别,以便更加清晰、客观地分析其与其他变量之间的关联性。由于本研究考察的是公务员群体的相关问题,对于这一工作环境较为稳定、职业生涯路线较为清晰的职业,我们还将受访者的职级一并纳入了检验范畴,以便兼顾公共部门职位的特殊性。最终选定的个体特征变量为:性别、职级、学历。与此同时,在本研究的变量构成中,下属信任虽然只是中介变量,但是从逻辑上讲它也是领导行为的因变量。而政府绩效在逻辑上既是领导行为的因变量,也是下属信任的因变量。因此,对于个体特征差异(性别、学历、职级)对下属信任度以及政府绩效水平的判定是否存在影响的问题,本研究提出如下假设:

H4:下属信任水平在个体特征变量上具有显著差异;

H5:政府绩效水平在个体特征变量上具有显著差异。

三、 研究设计

1.变量定义与测量

(1) 自变量:领导行为

要测量领导行为,首先要明确领导力这个概念,因为领导行为是基于领导力而产生的。尽管领导力本身是一个存在许久的概念,但是它仍然是需要学者们继续探究的术语。主要的表现便是,数量众多的关于领导力概念的定义。鉴于本研究的重点是分析不同类型的领导行为对政府绩效的影响,而这种影响是有过程性的,因此笔者赞同“变革论”的相关观点,将领导力视为一种单个个体通过个体行为影响团体内部其他个体从而实现组织共同目标的过程,领导行为产生并作用于这个过程。与此定义相联系,本研究中对“领导行为”的分类以变革型领导理论的基础理论模型(全距领导模型)为依据,即领导行为有变革型(包括个性化关怀、愿景激励、智力刺激及领导魅力/感召力要素)、交易型(包括被动例外管理、主动例外管理和后效奖酬要素)和自由放任型(包括自由放任要素,一些研究中也称为无作为要素)三种类型。在测量“领导行为”时以全距领导模型的配套量表(MLQ-5X量表)为依据。量表在形式上为五级李克特量表,由被试者根据自身感受作答。感受的强烈程度由低到高依次记为1、2、3、4、5五个值。每一个题项都描述了一种领导行为现象,要求被访者根据比照对象的实际情况打分,分数越高,表明被访者认为这一现象在比照对象身上表现得越突出。其中,1代表“极不符合”,2代表“不符合”,3代表“不清楚”,4代表“基本符合”,5代表“非常符合”。

(2) 因变量:政府绩效

组织绩效问题一直是学术界关注的重点问题,相关的研究成果十分丰富,但由于研究目的和研究设计的不同,不同学者在自己的研究中对该概念的定义存在很大差异[16]。鉴于本研究的目的是探讨领导行为与政府绩效之间的关系,通过多方面要素衡量出的组织绩效便于更加清晰地了解政府内部的实际绩效水平,同时也更适合数据分析时的需要,因此本研究从多方面综合理解组织绩效,将其视为一种基于价值的、与组织投入产出水平相关的综合性评价。学者Quinn是这种基于价值的组织绩效衡量理论的代表人物,他认为循环变革是组织持续发展的动力,领导者在此变革过程中扮演着重要的角色[17]。组织绩效并不是一个单一概念,而是由多要素构成的立体性结构,因此,传统的事务性指标并不能很好地反应组织的真实绩效,只有全面识别组织在各方面的价值水平才是判定组织绩效的有效途径。他在Campbell提出的30项与组织绩效有关的关键性因素的基础上,通过德尔菲法,最终确定了能够体现组织价值并进而反应组织绩效的四大方面(人际关系、既定目标、内部流程和系统开放性)及其构成要素和考量指标。组织在这四个方面的产出质量共同构成了组织绩效的水平,只有四个模块同时被囊括,得出的结果才能被称作是“组织绩效”,即“组织绩效”是一种基于价值的,由多要素(既定目标、内部流程、系统开放性、人际关系)共同判定的综合性水平。与此定义相关联,本研究以Quinn组织绩效量表为依据测量“政府绩效”。量表在形式上为五级李克特量表,由被试者根据自身感受作答。感受的强烈程度由低到高依次记为1、2、3、4、5五个值。每一个题项都描述了一种领导行为现象,要求被访者根据比照对象的实际情况打分,分数越高,表明被访者认为这一现象在比照对象身上表现得越突出。其中,1代表“极不符合”,2代表“不符合”,3代表“不清楚”,4代表“基本符合”,5代表“非常符合”。

(3) 中介变量:下属信任

对于信任这个概念,既可以从组织内部要素的视角(上下级之间的信任或内部人员对所在组织的信任),也可以从組织外部要素的视角(外部人员对组织内部人员或该组织的信任)入手进行研究。信任常常与人际冲突、产出不确定性和问题解决等情况相伴,因此其定义在不同研究中的差异很大。鉴于本研究是探讨领导者行为与下属信任及政府绩效间的关系,故本研究选择从组织内部视角理解信任这个概念。同时,本研究赞同Luhmann的观点,即将信任视为一种对于公平、伦理和行为的心理认同,并且将这种信任限定在组织内部,即本研究中的信任只涉及组织内部信任,并且只涉及“下属信任”,即不讨论领导者对下级的信任、组织成员对所在组织的信任和组织内部同级成员间的信任[18]。下属信任以Nyhan的组织内部信任量表(OTI量表)为依据进行数据采集,重点考察下属对上级在行为、态度以及对其所在组织的信任程度[19]。量表在形式上为五级李克特量表,由被试者根据自身感受作答。感受的强烈程度由低到高依次记为1、2、3、4、5五个值。每一个题项都描述了一种现象,要求被访者根据比照对象(领导者或所在政府)的实际情况打分,分数越高,表明被访者认为这一现象在比照对象身上表现的越突出。其中,1代表“极不符合”,2代表“不符合”,3代表“不清楚”,4代表“基本符合”,5代表“非常符合”。

(4) 控制变量

选取性别、学历、职级等典型的人口统计变量作为控制变量,在问卷中列出各变量可能的对应选项供被访者勾选。

2.数据采集

为了提高研究量表的适用性及后续实证研究的需要,本研究以甘肃省、陕西省、山西省、广东省、福建省的县为研究样本,涵盖东中西部三个地区,通过随机抽样的方式确定了25个县展开问卷调查,并根据各委办局实际在职人数的25%进行抽样。被访者均为县政府内部的工作人员,要求他们按个人的实际情况填答问卷。其中,对于领导行为问卷,工作职务为县长的公务员,比照自己之前共事的县长填答问卷;工作职务非县长的公务员,比照目前共事的县长填答问卷。对于政府绩效问卷和下属信任问卷,工作职务为县长的公务员,比照自己之前共事的县长所在的县政府及自己当时的实际情况填答问卷;工作职务非县长的公务员,比照目前共事的县长所在的县政府及自己的实际情况填答问卷。本次调研共发放问卷1050份,回收911份,除去答案空缺以及答案无效的问卷,最后的有效问卷共632份,有效率为69.94%。

四、数据分析与结果

1.量表的信度效度检验

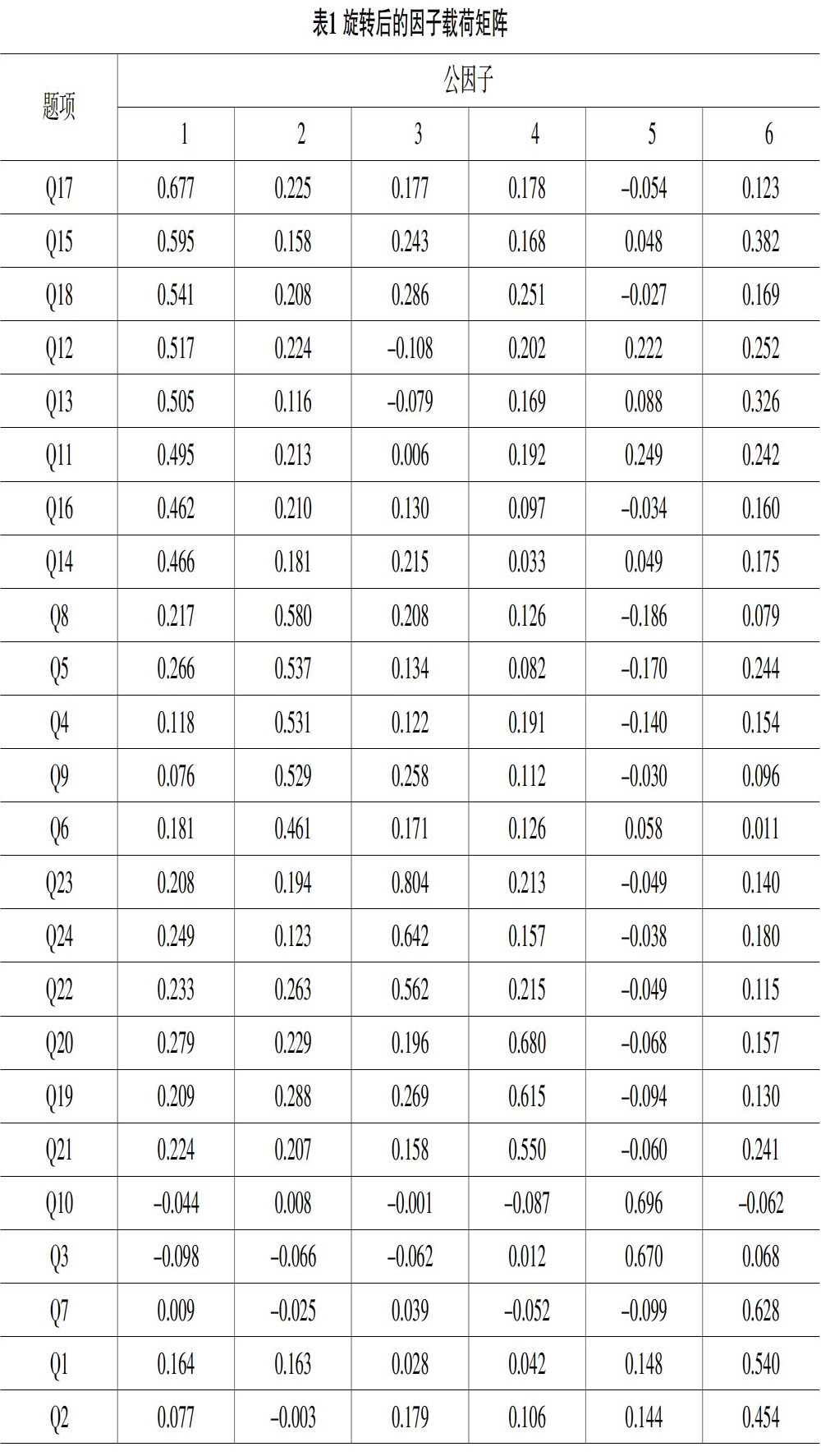

研究者需要对量表的信度和效度情况进行检验,以确保变量的测量是可信和有效的。效度方面,在发放最终问卷之前,笔者预先进行了小范围的量表初测,修正了个别题项,保证了最终问卷具备较好的内容效度。数据采集结束后,笔者通过验证性因子分析来检验量表的结构效度。在进行因子分析之前首先进行了KMO与Bartlett's球度检验,以确认量表数据是否适合进行因子分析。数据分析结果显示量表KMO值为0.915,Bartlett's球度检验的近似卡方值高度显著,因此量表数据适合进行因子分析。以特征值1为下限抽取公因子,共得到6个公因子,即因子1至6,它们的累积方差贡献率为60.356%,解释度较高。采用正交旋转中的最大变异法对因子载荷矩阵进行旋转,得到单个题项与公因子的对应情况(表1)。由表1可以清楚地看到各题项对各公因子的支持情况,根据公因子表征的内容可以对其进行命名,公因子1至6可以依次命名为“政府绩效”“变革型领导行为”“下属信任(组织)”“下属信任(领导)”“自由放任型领导行为”“交易型领导行为”,公因子所包含的题项归属均与量表设计初衷呼应。上述结果表明,量表具有良好的结构效度。

综上,本研究所使用的量表及采集到的数据信度和效度情况良好,可以进行进一步的统计分析。

2.路径分析

本研究使用结构方程模型对领导行为、政府绩效、下属信任三者之间的关联路径及影响效应强度进行分析,并通过Amos18.0软件进行数据分析。从模型的拟合度判别指标上看(表2),卡方值的P值大于0.05,说明结构方程模型不具备统计显著差异性,即理论模型和经验模型拟合较好。其次,RMSEA、NFI、CFI三项指标也都能够满足结构方程模型的验证要求。因此,可以得到结论——数据对模型的拟合可以接受。

图2是依托结构方程模型采用极大似然法估计得出的变量关系及路径系数图,整理后得到表3,由表3可知,7个标准化路径系数均通过了95%的置信水平的显著性检验,临界比率绝对值最小为2.002,最大为16.272。标准化路径系数表明,变革型领导行为和交易型领导行为对下属信任和政府绩效有显著的正向影响,自由放任型领导行为对下属信任和政府绩效有显著的负向影响;下属信任对政府绩效有显著的正向影响。表4是在表3基础上整理而成的领导行为、政府绩效、下属信任之间各关联路径的效应强度。根据Baron和Kenny对中介变量的界定,由表4可知,下属信任在三类不同的领导行为与政府绩效之间确实起到了明显的中介作用。因此研究假设H1:领导行为会以下属信任为中介对政府绩效产生影响得到了支持。并且,从效应强度看,研究假设H2:变革型领导行为通过下属信任对政府績效所产生的影响大于交易型领导行为通过下属信任对政府绩效所产生的影响也基本成立,通过了检验。研究假设H3:不同的领导行为对政府绩效所产生的间接效应的方向与它对政府绩效所产生的直接效应的方向一致,同样得到了数据支持。

3.个体特征差异的影响

根据独立样本T检验及单因素ANOVA分析的结果,被试公务员在下属信任及其下设维度“对领导的信任”和“对组织的信任”的感知上,并未因为性别、职级以及学历上的不同而产生差异,故研究假设H4未得到支持。与此同时,被试公务员也没有因为性别、职级、学历的不同而对整体性政府绩效及其下设维度“既定目标”“系统开放性”“内部流程”“人际关系”的感知上出现差异,故研究假设H5未得到支持。

五、 结论及政策建议

1.研究结论

从理论上讲,下属信任作为领导行为重要的结果变量和组织绩效关键的前因变量,其在领导行为与政府绩效之间的中介作用是不容忽视的。公共部门的领导者工作性质和责任是通过各类领导行为使下属明白任务要求,然后让下属操作实施进而完成工作目标。这就使得下属成了工作目标得以完成的关键环节。根据“领导-成员交换”理论的观点,下属在接到上级的工作指示后所采取的处理方式与他同该领导者之间的关系联系密切。当他与领导者存在互信关系时(即属于“圈内人”),他会选择积极主动地完成领导的指示,以此来作为对领导的回馈,从而巩固双方的关系。而下属的积极主动通常都会获得较高的个人工作绩效和组织绩效,从而间接地实现领导行为对绩效的正向影响。但若他们之间的互信关系不足(即属于“圈外人”),下属则极有可能选择非积极的方式对待工作,甚至出现有意拖延或消极怠工的极端情况,其直接后果就是降低个人及组织的绩效,从而间接地构成领导行为对绩效的负向影响。因此从理论上讲,下属信任在领导行为与组织绩效之间的媒介角色和对二者之间影响作用的强化功能是显而易见的。

本研究的数据分析结果证实了上述观点的正确性,通过实证分析呈现了领导行为、政府绩效、下属信任之间的路径联系,即:变革型领导行为与交易型领导行为对政府绩效均具有的正向影响,它们不仅直接影响政府绩效,还可以通过下属信任的中介作用对政府绩效产生间接影响。随着变革型领导行为和交易型领导行为的加强,政府绩效水平也会相应升高。变革型领导行为与政府绩效正相关的强度高于交易型领导行为与政府绩效正相关的强度。变革型领导行为通过下属信任对政府绩效所产生的影响也大于交易型领导行为通过下属信任对政府绩效所产生的影响。而自由放任型领导行为对政府绩效具有负向影响,随着自由放任型领导行为的增多,政府绩效水平会相应降低。它不仅直接影响政府绩效,还可以通过下属信任的中介作用对政府绩效产生间接影响。因此,激发变革型领导行为对强化下属信任和提升政府绩效意义更大。

此外,从下属信任的属性特征上也可以说明为何会产生上述统计分析结果。下属信任是一种互信关系,一旦建立便需要双方共同付出才能得到巩固。信任的建立起始于一方对另一方的自愿付出,并以另一方的自愿付出作为反馈,将前者与后者联系起来。如果前者对后者的反馈行为是满意的,前者就会继续保持或增加针对后者的自愿付出,而后者如果乐于维持这种信任关系,便也需要相应的保持或增加针对前者的反馈性自愿付出。随着信任关系的巩固,二者自愿付出的内容及强度也会相应增加,与自愿付出相联系的因素所受到的影响也跟着相应增加。例如,如果领导者发出的某一行为激发了下属信任的形成,那么随着下属信任的巩固,与下属信任相关的工作绩效也会在原有基础上有更大的提升。那么,对于那些对形成下属信任具有较大影响力的因素而言,它们对那些与下属信任相关的其他要素的影响力也会相应地处于比较高的水平。所以,当下属信任作为媒介时,对形成下属信任贡献最大的变革型领导行为对与下属信任有关的组织绩效的影响力无疑也会是最高的。

综上所述,下属信任作为领导行为重要的结果变量和组织绩效关键的前因变量,其在领导行为与政府绩效之间的中介作用是客观存在的。特别是对于政府部门的领导者而言,其工作性质和责任使得他完成工作任务的形式多以首先通过各类领导行为使下属明白任务要求,然后让下属操作实施进而实现工作目标的路径完成。这就使得下属成了工作目标得以完成的关键环节。

2.政策建议

首先,应当重视公务员个体在组织运行中的正向功能。基于本研究的结论,公务员在整个组织运行的过程中,对其行为产生影响的因素很多,而公务员对领导的信任、对组织的信任会放大领导行为对组织绩效产生的影响。公务员是公共部门运行的基本个体,组织运行的各个环节都是每个公务员的细碎工作所组成的。在这个过程中,如果我们将公务员管理过于简单化,势必要影响组织绩效,同时也要影响领导者在组织中领导行为的效率。在社会形势更加多变的情况下,公务员的压力也不断在增加,因为公务员不但要面对上级的压力,还要面临来源于社会事务间接产生的压力。在这个过程中,我们要建立更具有价值导向的公务员制度。可以将公务员所应该具有的核心价值分为社会效率价值的实现和内部效率价值的实现。社会效率价值包括“授权”“参与”“培育”“灵活”“回应”;而将内部效率价值包括“效率”“合作”“创新”“服务”。建立更具有价值导向的公务员制度就是要突破传统公务员管理的方式,从价值维度去发现公务员的价值承载功能。当我们以价值主导的公务员制度来审视传统模式的时候,我们发现传统模式对公务员“人”本身的忽视是十分明显的,或者说我们把公务员看得过于简单化了,而忽视了其内心变化以及对上级的反映对整个绩效的影响。

其次,應当使政府部门逐步形成以信任为基础的组织文化。下属信任对于领导行为有效性和整个组织绩效的发挥十分重要,当然下属信任的影响因素很多,同时也与领导行为互为影响。在政府部门必须要建立以信任为基本的组织文化。首先要以政府部门职位权力为领导行为基本合法化依据。其次要发挥提升领导者个人能力、领导行为、洞察力来适应组织变化,不断调整个体权威,增加下属信任。在我国现有政府部门中,很少以信任为基本的组织文化元素。从领导行为上来说,也很少把下属信任作为一个核心的组织文化来塑造。本文的研究结论中下属信任对政府绩效的中介作用十分明显,那么在政府部门就不能忽视组织文化中信任的重要性。政府部门的中、上层领导必须从提升下属信任上来营造良好的组织氛围,从而提升组织绩效。

第三, 应当建立更具有价值导向的公务员制度。更有价值导向的公务员制度是一个系统工程,这意味着公务员的激励机制、培训机制、绩效评价机制都要发生变化。其中,激励机制要求给公务员更多的授权来从事一项公共服务或是完成一项行政事务,在公共行政事务上更多的参与,增加与领导的互动来更好地形成物质和精神上的双重激励。要建立合理的晋升机制。在岗位上要保证工作的丰富化和工作的优质化,以保证公务员对工作的热诚以及在工作中不断自我提升的空间。同时,需要不断提升中层领导的领导能力,增加组织内聚力,保证下属对上级的合法性认同。培训机制需要给公务员提供相对稳定的晋升空间,通过培训、交流、轮岗等方式来不断提升政府部门人力资本的积累。培训机制甚至可以更加具有开发性,将培训和提升公务员素质、工作能力、职业规划联系起来。绩效评价机制是公务员最为核心的一个运行机制,绩效评价关系到公务员的方方面面,绩效评价机制最为关键的一点是绩效评价体系本身的科学性和可操作性以及绩效评价结果使用的效率和公平问题。解决了以上的问题才能来谈绩效评价机制对公务员产生何种影响。引入第三方是较好提升公平性的一个方法,同时,同级评价和上级评价相互印证也十分重要。另外,还需要提升绩效评价公开的范围和广度,在使用绩效数据上引入更多的利益相关者。

参考文献:

[1]Northouse, P. G. Leadership theory and practice (3rd ed.)[M]. Thousand Oaks, CA: Sage Publications,2004.

[2]Nyhan, R. C., Marlowe, H. A. The psychometric properties of the organizational trust inventory[J]. Evaluation Review, 1997,21, 614-635.

[3]Dirks, K. T., Ferrin, D. L. Trust in leadership: meta-analytic findings and implication for research and practice[J]. Journal of Applied Psychology. 2002,87(4), 611-628.

[4]Kim, S. Individual-level factors and organizational performance in government organizations[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2005,15(2), 245-261.

[5]Trottier, T., Van Wart, M., Wang, X. Reinforcing the Need for More Sophistication in Leadership Studies in the Government Sector[J]. Public Administration Review,2008,68(6), 1172 - 1174.

[6]Bass, B. M. Leadership and performance beyond expectations[M]. New York: Free Press,1985.

[7]Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R., & Fetter, R. Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors[J]. Leadership Quarterly, 1990,1, 107-142.

[8]白云涛,王亚刚,席酉民. 多层级领导对员工信任、工作绩效及创新行为的影响模式研究[J].管理工程学报,2008,(3):24-29.

[9]曾贱吉.基于组织信任和组织政治知觉的变革型领导研究[J].技术经济与管理研究,2017,(7):49-53.

[10]宋璐璐,刘永仁. 领导权赋能行为对员工建言的影响——组织信任、一般自我效能感的作用[J]. 科学决策,2014,(5):17-32.

[11]Colbert, S., McDonough, J.J.. The politics of trust and organizational empowerment[J]. Public Administration Quarterly. 1986,10, 171-188.

[12]Perry, R.W., Mankin, L.M. Organizational trust, trust in the chief executive and work satisfaction[J]. Public Personal Management,2007,36(2), 165-179.

[13]李宁,严进,金鸣轩. 组织内信任对任务绩效的影响效应[J]. 心理学报,2006,(5):770-777.

[14]雷井生,冷俊峰. 中小企业组织的上向信任对员工任务绩效影响的实证研究[J]. 现代管理科学,2008,(11):108-109.

[15]Serva, Fuller, Mayer. The reciprocal nature of trust: A longitudinal study of interacting teams[J]. Journal of Organizational Behavior, 2005,(26):625-648.

[16]马佳铮. 西方组织绩效测量路径研究的演进及启示[J]. 北京行政学院学报,2015,(2):47-53.

[17]Quinn, R. Beyond rational manage[M]. San Francisco: Jossey-Bass Publishers,1988.

[18]Luhmann, N. Trust and power[M]. New York: John Wiley,1979.

[19]Nyhan, R. C. Changing the Paradigm: Trust and its Role in Public Sector Organizations[J]. American Review of Public Administration, 2000,(30):87-109.